|

Наука, культура, образование в филателии

|

|

| Sokol | Дата: Пятница, 24 Января 2025, 07:35:27 | Сообщение # 596 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| Кржижановский Глеб Максимилианович

• 24 (12) января 1872 - 31 марта 1959 •

(87 лет)

24 (12) января 1872 года родился Глеб Максимилианович Кржижановский - деятель революционного движения в России, советский государственный и партийный деятель; учёный-энергетик, экономист, академик и вице-президент АН СССР, литератор, Герой Социалистического Труда.

В феврале 1920 года Г. М. Кржижановский избирается председателем Государственной комиссии по электрификации России (ГОЭЛРО).

Во время заключения в Бутырской тюрьме, написал русский текст известной революционной песни «Варшавянка». По воспоминаниям самого Кржижановского, на это его подвигли поляки, находившиеся в одной камере и исполнявшие эту песню на польском.

ВАРШАВЯНКА (музыка народная, слова Вацлава Свенцицкого, русский текст Глеба Кржижановского)

Вихри враждебные веют над нами,

Темные силы нас злобно гнетут,

В бой роковой мы вступили с врагами,

Нас еще судьбы безвестные ждут.

Но мы поднимем гордо и смело

Знамя борьбы за рабочее дело,

Знамя великой борьбы всех народов

За лучший мир, за святую свободу.

На бой кровавый,

Святой и правый,

Марш, марш вперед,

Рабочий народ!...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 31 Января 2025, 21:41:30 | Сообщение # 597 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

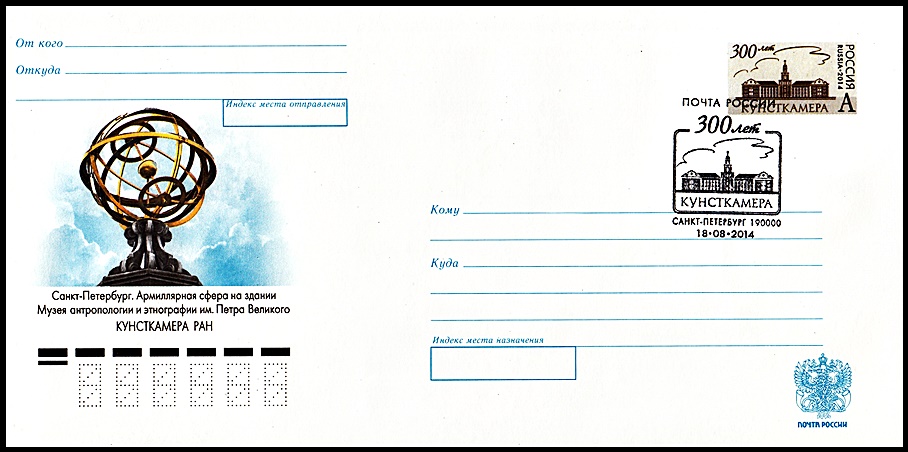

| 31 января 1714 г. 311 лет назад

Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера

При посещении Англии и Голландии царь Петр I очень заинтересовался новшествами в виде кабинета «кунштов» («куншт» — редкость, чудо). Петр решил организовать подобный кабинет в России.

Он тут же приобрел первые экспонаты, ставшие впоследствии обитателями «государева Кабинета». Даже перенос столицы в Петербург не помешал планам великого деятеля: «Кабинет редкостей» переехал вместе с его создателем.

По приказу царя Кунсткамеру расположили в Летнем дворце. Днем рождения музея является 31 января 1714 года. Коллекции росли, со всех концов России и из-за границы к музею стекались разнообразные диковинки. Кстати, посетители побаивались экспонатов. Тогда Петр приманил мужчин рюмочкой водки, а женщин угощали чашечкой кофе.

После учреждения Петром Академии наук, музей был передан в ей ведение, что сыграло важную роль в судьбе Кунсткамеры. Сосредоточение здесь богатейших коллекций, введение научной обработки и систематизации, а также надзор за экспозицией лучших научных сил страны превратили Кунсткамеру в подлинно научное учреждение.

Ещё в 1718 году для разрастающегося музея царь приказал архитектору Маттарнови разработать проект нового здания. Участвовали в возведении Петровской Кунсткамеры и другие архитекторы — Гербель, Земцов и Киавери.

Долго длилось строительство, сам Петр умер до его окончания. Но результат превзошел все ожидания: ничего красивее в Европе не было. Кроме того, уникальность проекта в том, что до настоящего времени не было необходимости в проведении капитального ремонта.

Здание на Васильевском острове состояло из двух трехэтажных корпусов в стиле барокко с замысловатым завершением купола. В восточной части разместились коллекции музея. Анатомический театр занял среднюю часть. Академия наук обосновалась в западном крыле, а обсерватория – в башне. Указом Президента РФ от 18 декабря 1991 года здание отнесено к особо ценным объектам национального наследия России.

Надо также отметить, что с самого начала Кунсткамера была не только научной базой Академии наук, но и важнейшим культурным и просветительским учреждением. Здесь работали многие крупнейшие российские ученые.

Сегодня Кунсткамера — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) — обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов мира. Но все же многим Кунсткамера известна своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 01 Февраля 2025, 22:49:16 | Сообщение # 598 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

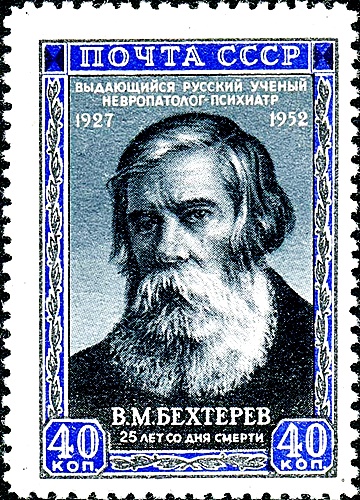

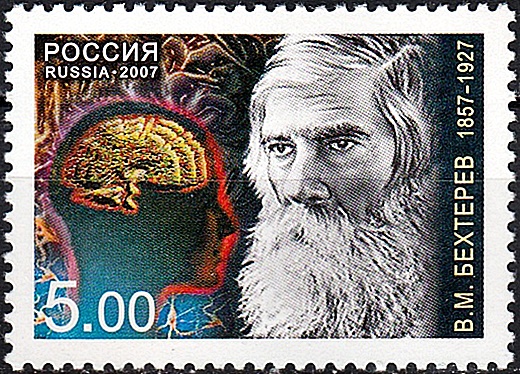

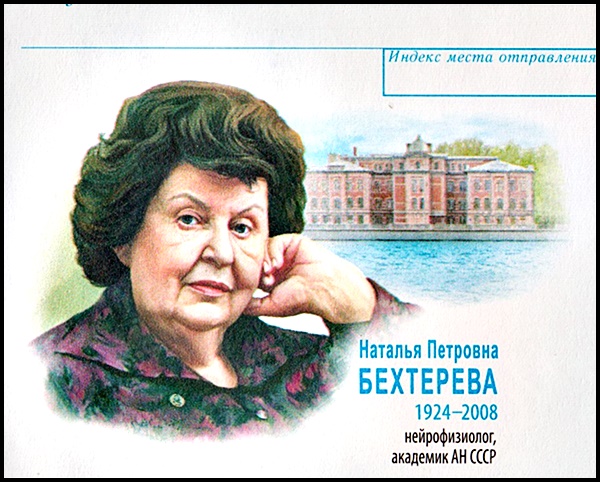

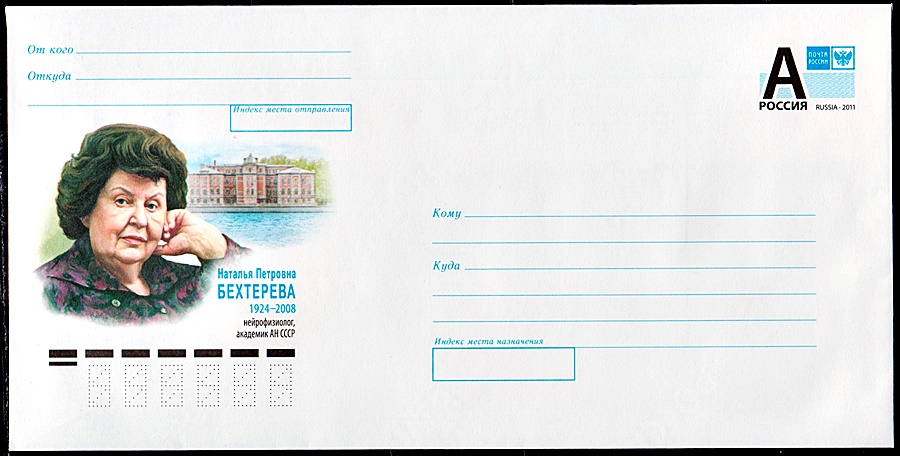

| 1 февраля 1857 года родился Владимир Михайлович Бехтерев

1 февраля 1857 года родился Владимир Михайлович Бехтерев- Выдающийся русский психиатр, невропатолог, физиолог, психолог, основоположник рефлексологии и патопсихологического направления в России, академик. Тайный советник, генерал-майор медицинской службы царской армии. Внес неоценимый вклад в исследование проблем мозга и человека...

Владимир Бехтерев родился 1 февраля 1857 года в селе Сорали, Кировской области. Его отец являлся мелким государственным служащим, представителем древнего рода Бехтеревых. После окончания Вятской гимназии Владимир поступил в Санкт-Петербургскую медико-хирургическую академию, которую окончил в 1878 году.

После получения диплома Бехтерев приступил к изучению психических и нервных болезней при клинике профессора Ивана Мержеевского. Через год стал членом Петербургского общества психиатров. В 1881 году защитил докторскую диссертацию. Работал в Казанском университете, основал Казанское общество невропатологов и психиатров. Затем заведовал кафедрой нервных и душевных болезней Санкт-Петербургской медико-хирургической академии. В 1893 году стал основателем журнала «Медицинский вестник».

В 1907 году Владимир Бехтерев основал в городе Санкт-Петербург Психоневрологический институт, который впоследствии назван его именем. В нем открыты три факультета: педагогический, юридический и медицинский, которые в 1916 году преобразованы в частный Петроградский университет при Психоневрологическом институте. Сам же Бехтерев принимал активное участие в работе и института, и университета.

После Октябрьской революции 1917 года Владимир Михайлович выступил инициатором создания Института по изучению мозга и психической деятельности, который позднее стал называться Государственным рефлексологическим Институтом по изучению мозга имени В.М. Бехтерева. В 1918 году Институт открыл первый набор студентов и сам Бехтерев стал его директором. В 1927 году присвоено звание Заслуженного деятеля науки России.

Бехтерев является автором многих научных трудов, среди которых выделяется семь томов «Основ учения о функциях мозга». Исследовал множество психиатрических, неврологических, физиологических, морфологических и психологических проблем, причем при изучении проблем мозга и человека использовал исключительно комплексный подход.

Также занимался исследованиями спинного и головного мозга, описал ряд неизвестных до него мозговых образований, впервые выделил ряд характерных рефлексов, симптомов и синдромов, важных для диагностики нервных болезней. Описал также ряд болезней и разработал методы их лечения, создал некоторые лекарства, «Микстуру Бехтерева», успокаивающее средство.

Владимир Михайлович Бехтерев скончался 24 декабря 1927 года в городе Москва.

Дело его жизни продолжила внучка, Наталья Бехтерева, став российским ученым-нейрофизиологом.

Семья Владимира Бехтерева

Жена - Наталья Петровна Базилевская, был знаком с гимназической скамьи еще в Кирове.

Они имели шестерых детей: родившийся в 1880 г. Евгений вскоре умер, в 1883 г. родилась Ольга, в 1887 г. - Владимир, в 1888 г. - Петр, в 1890 г. - Екатерина, в 1904 г. - Мария.

Сын - Бехтерев Петр Владимирович. Арестован 22 сентября 1937 г. 23 февраля 1938 г. приговорен по ст. ст. 58-6-7-8-11 УК РСФСР к высшей мере наказания. Расстрелян в Петербурге 23 февраля 1938 г. Его жена, врач Зинаида Васильевна Бехтерева осуждена на 8 лет ИТЛ.

Дочь - Бехтерева-Никонова Ольга Владимировна.

Внучка - Бехтерева Наталья Петровна.

Внук - Никонов Владимир Борисович.

Правнук - Медведев Святослав Всеволодович - правнук.

Правнук - Бехтерев А. А., почетный председатель Ассоциации организаций здравоохранения «Медицинский центр Бехтерев» (Санкт-Петербург).

Память о Владимире Бехтереве

По улице Бехтерева в Москве расположена крупнейшая в Москве 14-я городская психиатрическая больница имени В. М. Бехтерева, которая обслуживает все округа Москвы, особенно ЗАО Москвы.

В честь ученого были выпущены почтовая марка и памятная монета:

Почтовык марки СССР и России, 1952 и 2007 годы

Памятная монета Банка России посвященная 150-летию со дня рождения В. М. Бехтерева

и т.д.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 03 Февраля 2025, 14:38:43 | Сообщение # 599 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

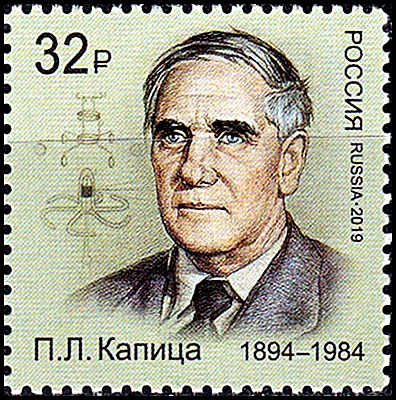

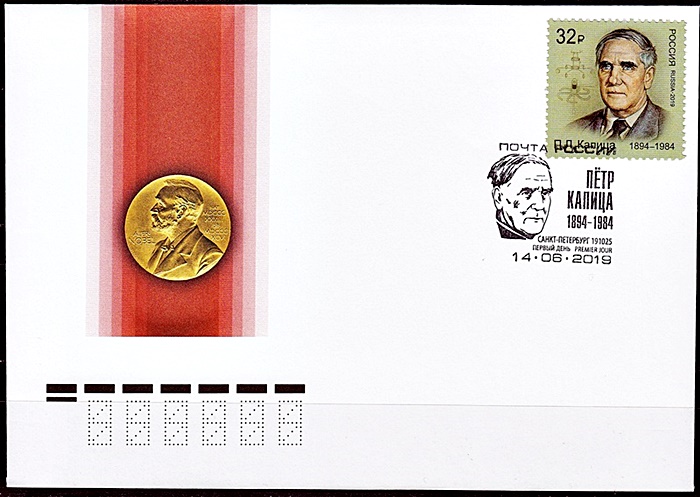

| 1933 - 3 февраля 1933 года в Кембридже прошло торжественное открытие Мондовской лаборатории, построенная специально для русского ученого Петра Капицы.

В апреле 1934 года Капица впервые в мире получил жидкий гелий на созданной им же установке.

В 1934 году Постановлением Совета народных комиссаров СССР был создан Институт физических проблем АН СССР, и Капица был назначен его первым директором.

Петр Леонидович всячески поддерживал научное международное взаимодействие Великобритании и СССР, по его приглашению на стажировку приезжали физики Юлий Харитон и Кирилл Синельников, в издательстве Оксфордского университета были опубликованы монографии некоторых соотечественников. Но спустя время правила выезда за границу стали строже, к тому же, советскую власть беспокоил тот факт, что Петр Капица помогает иностранным промышленникам. В 1934 году был принят ряд постановлений, которые потребовали задержать ученого в СССР. Петр Капица был очень раздосадован от происходящего, в Англии остались не только научные связи, но и семья. Эрнест Резерфорд писал полпреду СССР в Англии с просьбой разъяснить ситуацию. В ответе было сказано, что возвращение ученого на родину связано с планом по ускоренному развитию советской науки и промышленности.

Петру Капице создали условия для того, чтобы он продолжил работу: Мондовскую лабораторию с ее оборудованием перевезли в СССР. В монтаже и настройке оборудования помогали механик Пирсон и лаборант Лауэрман. Такое оборудование стало предметом зависти со стороны коллег-соотечественников, ведь мало у кого была возможность работать с такой аппаратурой. Нобелевскую премию Петр Леонидович Капица получил уже в 1978 году, правда за исследования в области низких температур, которыми он интересовался еще со времен жизни в Англии.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 08 Февраля 2025, 18:30:10 | Сообщение # 600 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| Дмитрий Менделеев

русский ученый, открывший периодический закон химических элементов, педагог

8 февраля 1834

191 год назад

—

2 февраля 1907

118 лет назад

8 февраля 1834 года родился Дмитрий Иванович Менделеев (г. Тобольск), великий русский химик, открывший периодический закон химических элементов (01.03.1869 г.), педагог и общественный деятель.

Научная деятельность ученого обширна и многогранна. Среди его печатных трудов (более 500) фундаментальные работы по химии, химической технологии, физике, метрологии, воздухоплаванию и метеорологии. В 1890 г. изобрел новый вид бездымного пороха, а в 1892 году организовал его производство.

Основатель Русского химического общества. умер 20 января 1907 г. от воспаления легких..

Открытие Менделеевым периодического закона датируется 1 марта 1869 г., когда он составил таблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве».

Оно явилось результатом долголетних поисков. Он составил несколько вариантов периодической системы и на её основе исправил атомные веса некоторых известных элементов, предсказал существование и свойства ещё неизвестных элементов. На первых порах сама система, внесённые исправления и прогнозы Менделеева были встречены сдержанно.

Но после открытия предсказанных им элементов (галлий, германий, скандий), периодический закон стал получать признание. Периодическая система явилась своего рода путеводной картой при изучении неорганической химии и в исследовательской работе в этой области.

В 1890 г. Менделеев будучи профессором Петербургского университета, ушел в отставку в знак протеста против притеснения студенчества. Почти насильно оторванный от науки, Дмитрий Менделеев посвящает все свои силы практическим задачам.

При его участии, в 1890 г. создается проект нового таможенного тарифа, в котором последовательно проводится покровительственная система, а в 1891 г. выходит в свет замечательная книга: «Толковый тариф», представляющая комментарий к этому проекту и вместе с тем глубоко продуманный обзор промышленности, с указанием на ее нужды и будущие перспективы. В 1891 году Морское и военное министерство поручают Менделееву разработку вопроса о бездымном порохе, и он (после заграничной командировки) в 1892 г. блестящим образом выполняет эту задачу. Предложенный им «пироколлодий» оказался превосходным типом бездымного пороха, притом универсальным и легко приспособляемым ко всякому огнестрельному оружию.

С 1891 г. Менделеев принимает деятельное участие в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона, в качестве редактора химико-технического и фабрично-заводского отдела и автора многих статей служащих украшением этого издания. В 1900-1902 гг. Дмитрий Менделеев редактирует «Библиотеку промышленности» (изд. Брокгауза-Ефрона), где ему принадлежит выпуск «Учение о промышленности». С 1904 г. стали выходить «Заветные мысли» - историко-философский и социально-экономический трактат Менделеева, в котором содержится как бы его завещание потомству, итоги пережитого и передуманного по различным вопросам, касающимся экономической, государственной и обществе

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 г. в Тобольске в семье Ивана Павловича Менделеева, в то время занимавшего должность директора Тобольской гимназии и училищ Тобольского округа. Дмитрий был в семье последним, семнадцатым ребёнком. В 1841-1849 гг. учился в Тобольской гимназии.

Высшее образование Менделеев получил на отделении естественных наук физико-математического факультета Главного педагогического института в Петербурге, курс которого окончил в 1855 г. с золотой медалью. В 1856 г. в Петербургском университете защитил в магистерскую диссертацию и с 1857 г. в качестве доцента читал там же курс органической химии. В 1859-1861 гг. он был в научной командировке в Гейдельберге, где подружился со многими находившимися там учёными, в том числе с А.П. Бородиным и И.М. Сеченовым. Там он работал в своей небольшой домашней лаборатории, а также в лаборатории Р. Бунзена в Гейдельбергском университете. В 1861 г. опубликовал учебник «Органическая химия», удостоенный Петербургской Академией Наук Демидовской премии.

В 1862 г. Менделеев женился на падчерице знаменитого автора «Конька-Горбунка» Петра Павловича Ершова Феозвой Никитичной Лещевой, уроженкой Тобольска. В этом браке у него родилось трое детей, но одна дочь умерла в младенчестве. В 1865 г. ученый приобрел имение Боблово в Московской губернии, где занимался агрохимией и сельским хозяйством. Ф.Н. Лещева с детьми большую часть времени проживала именно там.

В 1864-1866 гг. Д.И. Менделеев был профессором Петербургского технологического института. В 1865 г. защитил докторскую диссертацию «О соединении спирта с водой» и тогда же был утверждён профессором Петербургского университета. Преподавал Менделеев и в других высших учебных заведениях. Принимал активное участие в общественной жизни, выступая в печати с требованиями о разрешении чтений публичных лекций, протестовал против циркуляров, ограничивающих права студентов, обсуждал новый университетский устав.

Открытие Менделеевым периодического закона датируется 1 марта 1869 г., когда он составил таблицу, озаглавленную «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». Оно явилось результатом долголетних поисков. Он составил несколько вариантов периодической системы и на её основе исправил атомные веса некоторых известных элементов, предсказал существование и свойства ещё неизвестных элементов. На первых порах сама система, внесённые исправления и прогнозы Менделеева были встречены сдержанно. Но после открытия предсказанных им элементов (галлий, германий, скандий), периодический закон стал получать признание. Периодическая система явилась своего рода путеводной картой при изучении неорганической химии и в исследовательской работе в этой области.

В 1868 г. Менделеев стал одним из организаторов Русского химического общества.

В конце 1870-х гг. Дмитрий Менделеев страстно влюбился в Анну Ивановну Попову, дочь донского казака из Урюпинска. Во втором браке у Д. И. Менделеева родилось четверо детей. Д.И. Менделеев был тестем русского поэта Александра Блока, женатого на его дочери Любови.

С 1876 г. Дмитрий Менделеев - член-корреспондент Петербургской АН, в 1880 г. выдвигался в академики, но был забаллотирован, что вызвало резкий общественный протест.

В 1890 г. Менделеев будучи профессором Петербургского университета, ушел в отставку в знак протеста против притеснения студенчества. Почти насильно оторванный от науки, Дмитрий Менделеев посвящает все свои силы практическим задачам.

При его участии, в 1890 г. создается проект нового таможенного тарифа, в котором последовательно проводится покровительственная система, а в 1891 г. выходит в свет замечательная книга: «Толковый тариф», представляющая комментарий к этому проекту и вместе с тем глубоко продуманный обзор промышленности, с указанием на ее нужды и будущие перспективы. В 1891 году Морское и военное министерство поручают Менделееву разработку вопроса о бездымном порохе, и он (после заграничной командировки) в 1892 г. блестящим образом выполняет эту задачу. Предложенный им «пироколлодий» оказался превосходным типом бездымного пороха, притом универсальным и легко приспособляемым ко всякому огнестрельному оружию.

С 1891 г. Менделеев принимает деятельное участие в «Энциклопедическом словаре» Брокгауза-Ефрона, в качестве редактора химико-технического и фабрично-заводского отдела и автора многих статей служащих украшением этого издания. В 1900-1902 гг. Дмитрий Менделеев редактирует «Библиотеку промышленности» (изд. Брокгауза-Ефрона), где ему принадлежит выпуск «Учение о промышленности». С 1904 г. стали выходить «Заветные мысли» - историко-философский и социально-экономический трактат Менделеева, в котором содержится как бы его завещание потомству, итоги пережитого и передуманного по различным вопросам, касающимся экономической, государственной и общественной жизни России.

Дмитрий Иванович Менделеев умер 20 января 1907 г. от воспаления легких. Его похороны, принятые на счет государства, были настоящим национальным трауром. Отделение химии Русского Физико-Химического Общества учредило в честь Менделеева две премии за лучшие работы по химии. Библиотека Менделеева, вместе с обстановкой его кабинета, приобретена Петроградским университетом и хранится в особом помещении, когда-то составлявшем часть его квартиры...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 12 Февраля 2025, 20:37:44 | Сообщение # 601 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

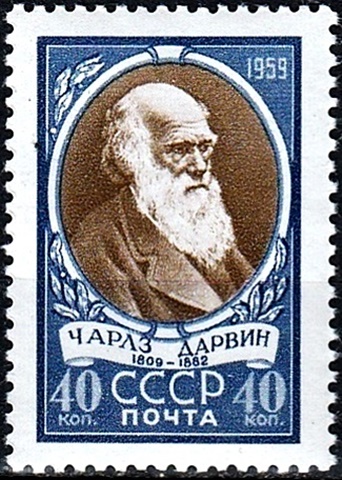

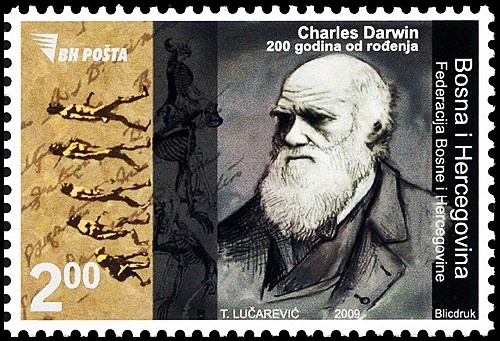

| Чарлз Дарвин

• 12 февраля 1809 - 19 апреля 1882 •

(73 года)

12 февраля 1809 года день рождения Чарлза Дарвина.

В 1859 году выходит эпохальный труд Чарльза Дарвина «Происхождение видов путём естественного отбора», в котором доказал, что существующие виды животных и растений произошли естественным путём от других видов. Издание имело большой успех, большинство экземпляров монографии было раскуплено в первый же день.

В 1868 году появляется дополнение к первому труду под названием «Изменение домашних животных и культурных растений». А в 1871 году публикуется главная работа всей жизни Дарвина – «Происхождение человека и половой отбор», доказывающий животное происхождение человека. Дополнением к нему стала книга «Выражение эмоций у человека и животных», вышедшая через год.

Также ему принадлежит ряд важных работ по ботанике, почвоведению и др. Работы Дарвина были отмечены целым рядом почетных наград ученых сообществ. Он являлся почетным доктором Боннского, Бреславльского, Лейденского, Кембриджского университетов, членом Петербургской, Берлинской и Парижской академий.

19 апреля 1882 года создатель теории эволюции Чарльз Дарвин скончался в местечке Даун в графстве Кент. Тело его было погребено рядом с гробницей Ньютона в Вестминстерском аббатстве.

Большинство ученых еще при жизни Дарвина признали его теорию эволюции, и сегодня она является фундаментом для современной теории эволюции. Сам Дарвин о своей жизни говорил так: «Я учился, потом совершил кругосветное путешествие, а потом снова учился: вот моя биография».

Что касается естественного отбора как основной движущей силы эволюции, то эта теория распространилась среди ученых только в 1930-х годах.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 02 Марта 2025, 05:33:06 | Сообщение # 602 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

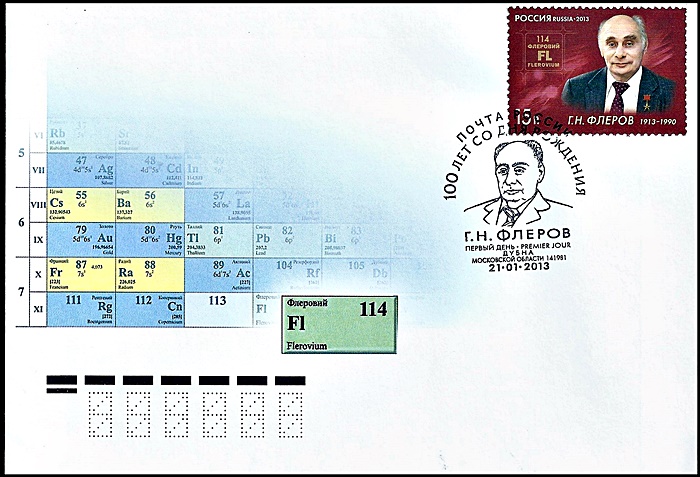

| Флеров Георгий Николаевич

• 2 марта (17 февраля) 1913 - 19 ноября 1990 •

(77 лет)

Физик-ядерщик Георгий Флеров...

2 марта (17 февраля) 1913 года родился Георгий Николаевич Флеров, физик, академик, Герой Социалистического Труда. Участвовал в создании первой советской атомной бомбы РДС-1, в 1949 лично провел рискованный эксперимент по определению критической массы плутония.

В 1953 Флёров был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1968 — действительным членом Академии. Член КПСС с 1955 года. Благодаря его идеям в ОИЯИ был получен целый ряд химических элементов.

Разработанные Г. Н. Флёровым технологии трековых мембран, использовались при устранении последствий катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 15 Марта 2025, 02:49:09 | Сообщение # 603 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

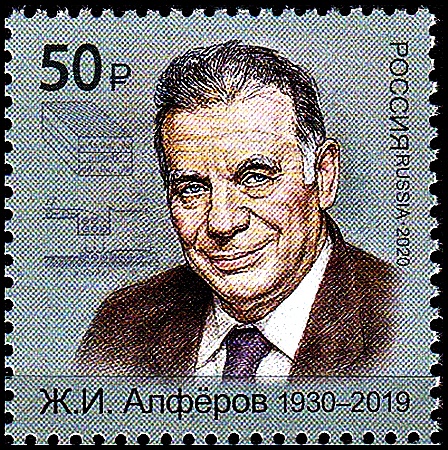

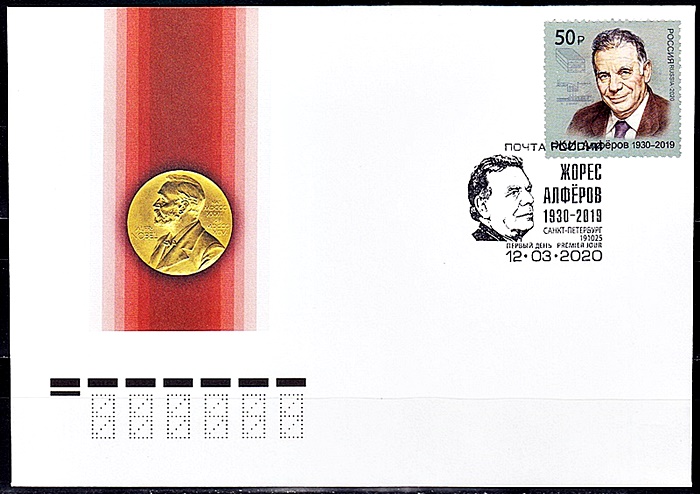

| Алфёров Жорес Иванович

• 15 марта 1930 - 1 марта 2019 •

(88 лет)

15 марта 1930 года родился Жорес Иванович Алфёров — крупнейший советский и российский ученый, Лауреат Нобелевской премии по физике, Лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, Государственной премии РФ, Академик и вице-президент РАН, член множества иностранных Академий наук, депутат Госдумы от КПРФ.

Советский Союз был первым успешным в истории человечества экспериментом по созданию социально справедливого государства, семьдесят лет успешно отстаивавшим великие идеи социализма, в условиях бешенной по активности враждебной деятельности стран капиталистического окружения.

(Жорес Алферов. "Социализм вернется")

В 2000 году Жорес Алферов стал лауреатом Нобелевской премии по физике за разработки в полупроводниковой технике, разделив ее с учеными Г. Крёмером и Д. Килби. Также за свои исследования он награждён многими орденами и медалями, был членом Академий наук разных стран, обладателем различных наград и многих премий, как России, так и других стран.

Он учредил Фонд поддержки талантливой учащейся молодежи, для содействия её профессиональному росту, поощрения творческой активности в проведении научных исследований в приоритетных областях науки, являлся ректором-организатором нового Академического университета и сопредседателем Консультативного научного Совета Фонда «Сколково».

«Будущее России — наука и технологии, а не распродажа сырья. И будущее страны не за олигархами, а за кем-то из моих учеников», — говорил он.

1 марта 2019 года Жорес Иванович Алферов скончался в Санкт-Петербурге, не дожив несколько дней до 89-летия. Был похоронен на Комаровском кладбище под Петербургом

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 16 Марта 2025, 09:55:07 | Сообщение # 604 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

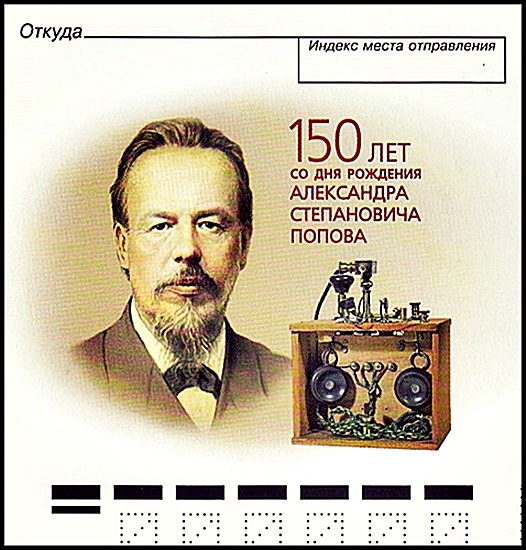

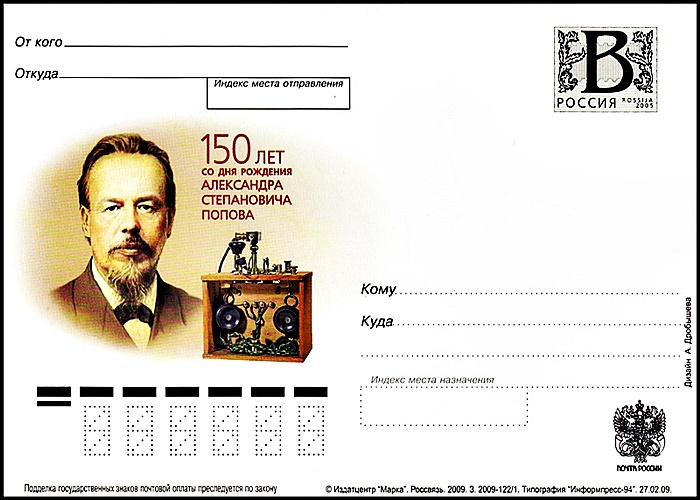

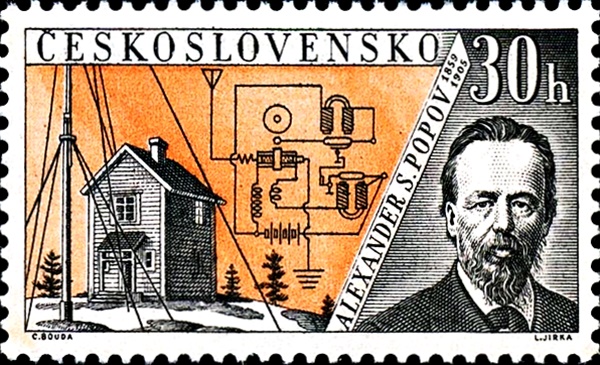

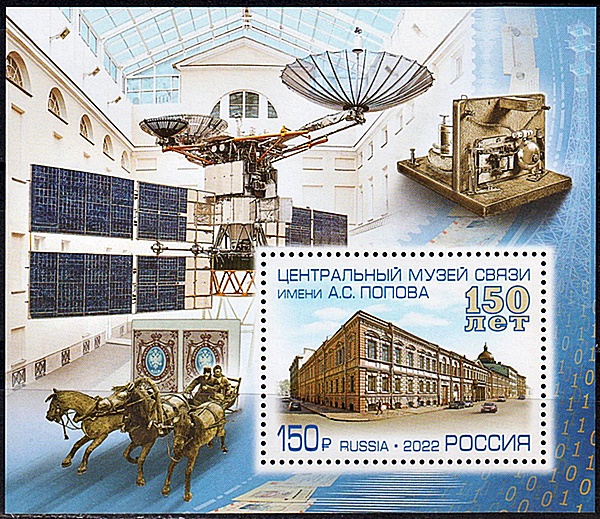

| Попов Александр Степанович

• 16 (4) марта 1859 - 13 января 1906 (31 декабря 1905) •

(46 лет)

Изобретатель радио Александр Попов

16 (4) марта 1859 года родился Александр Степанович Попов, изобретатель радио и связи.

"Я русский человек и все свои знания, весь свои труд, все свои достижения имею право отдать только моей Родине. Я горд тем, что родился русским. И если не современники, то может быть потомки наши поймут , сколь велика моя преданность нашей Родине, и как счастлив я, что не за рубежом, а в России открыто новое средство связи."

А.С. Попов

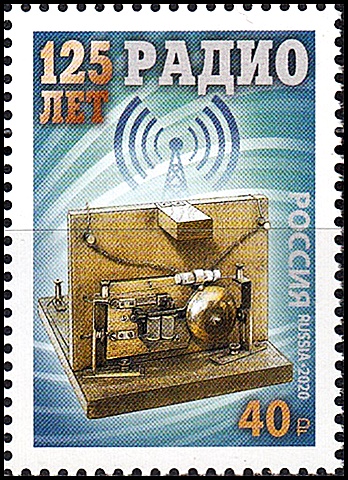

7 мая 1895 года впервые в истории человечества был произведен сеанс радиосвязи! Изобрел аппаратуру и провел сеанс русский изобретатель Александр Степанович Попов (16 (4) марта 1859 - 13 января 1906 (31 декабря 1905)).

7 мая в России отмечается День радио — День работников всех отраслей связи. Попов — изобретатель радио

В России одним из первых занялся изучением электромагнитных волн преподаватель офицерских курсов в Кронштадте Александр Степанович Попов. Начав с воспроизведения опытов Герца, он затем использовал более надежный и чувствительный способ регистрации электромагнитных волн.

Хотя современные радиоприемники очень мало напоминают приемник А.С. Попова, основные принципы их действия те же, что и в его приборе. Современный приемник также имеет антенну, в которой приходящая волна вызывает очень слабые электромагнитные колебания. Как и в приемнике А. С. Попова, энергия этих колебаний не используется непосредственно для приема. Слабые сигналы лишь управляют источниками энергии, питающими последующие цепи. Сейчас такое управление осуществляется с помощью полупроводниковых приборов.

7 мая 1895г. на заседании Русского физико-химического общества в Петербурге А. С. Попов продемонстрировал действие своего прибора, явившегося, по сути дела, первым в мире радиоприемником. День 7 мая стал днем рождения радио. Ныне он ежегодно отмечается в нашей стране.

Работа Попова по увеличению расстояния приема-передачи радиосигналов

А.С. Попов продолжал настойчиво совершенствовать приемную аппаратуру. Он ставил своей непосредственной задачей построить прибор для передачи сигналов на большие расстояния.

Вначале радиосвязь была установлена на расстоянии 250 м. Неустанно работая над своим изобретением, Попов вскоре добился дальности связи более 600 м. Затем на маневрах Черноморского флота в 1899г. ученый установил радиосвязь на расстоянии свыше 20км, а в 1901г. дальность радиосвязи была уже 150км. Важную роль в этом сыграла новая конструкция передатчика. Искровой промежуток был размещен в колебательном контуре, индуктивно связанном с передающей антенной и настроенном с ней в резонанс. Существенно изменились и способы регистрации сигнала. Параллельно звонку был включен телеграфный аппарат, позволивший вести автоматическую запись сигналов. В 1899г. была обнаружена возможность приема сигналов с помощью телефона. В начале 1900г. радиосвязь была успешно использована во время спасательных работ в Финляндском заливе. При участии А. С. Попова началось внедрение радиосвязи на флоте и в армии России.

Продолжая опыты и совершенствуя приборы, А.С. Попов медленно, но уверенно увеличивал дальность действия радиосвязи. Через 5 лет после постройки первого приемника начала действовать регулярная линия беспроволочной связи на расстоянии 40 км. благодаря радиограмме, переданной по этой линии зимой 1900г. , ледокол “Ермак” снял со льдины рыбаков, которых шторм унес в море . Радио, начавшее свою практическую историю спасением людей, стало новым прогрессивным видом связи XX в.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 28 Марта 2025, 21:00:47 | Сообщение # 605 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

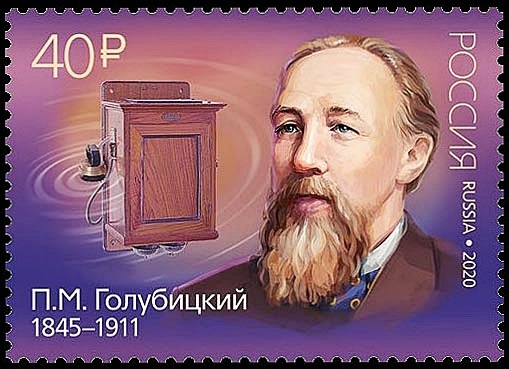

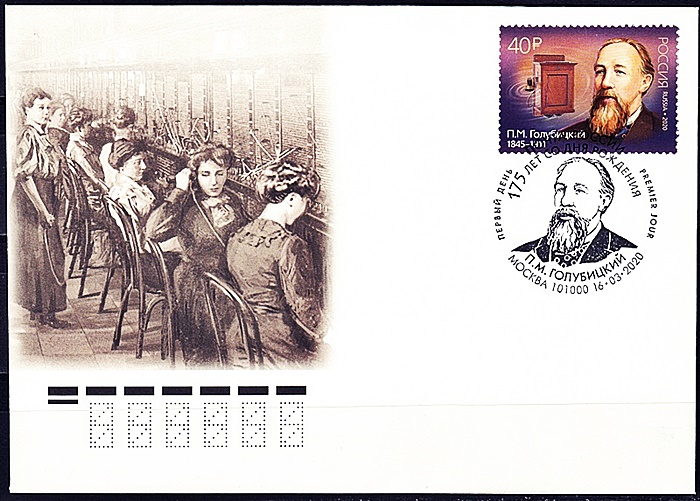

| 180 лет назад - 28 марта 1845 года, родился изобретатель Павел Михайлович Голубицкий

28 марта 1845 года родился изобретатель Павел Голубицкий. Свой первый оригинальный телефон он создал в 1878 году...

Павел Голубицкий родился 28 марта 1845 года в деревне Почуево, Калужская область. Учился в Тверской гимназии.

С юношеских лет увлекался устройством электромагнитной аппаратуры. Успешно выдержав вступительные экзамены, 14 сентября 1865 года зачислен на первый курс физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета.

Начиная с третьего курса, как и многие студенты, давал уроки.

По окончании университета в 1870 году, Голубицкий стал кандидатом в мировые посредники в Карчевском уезде. С сентября 1872 по август 1873 года являлся почетным мировым судьей по Карчевскому мировому округу. В 1874 году получил в наследство деревни Почуево, Сутормино и Бояково. Занял пост участкового судьи третьего участка Тарусского уезда 12 марта 1876 года.

Параллельно с основной работой Павел Голубицкий продолжал заниматься опытами по электротехнике. По приглашению Столетова 25 декабря 1878 года впервые посетил заседание физического отдела Музея прикладных знаний и сделал на нем первые сообщения о своих изобретениях, в том числе о телефоне-вибраторе. Таким образом, впервые публично заявил о себе как изобретателе в области телефонии.

В период с 1878 по 1881 год Голубицкий работал инженером управления Бендеро-Галицкой железной дороги, хотя со службы в Тарусе уволен только в феврале 1880 года. Изобретатель предложил телефонизировать участок железной дороги, но получил отказ и вернулся в Почуево, где занимал должность земского начальника в уездном городке Тарусе.

В 1882 году Павел Михайлович предложил многополюсный телефон - достойную замену несовершенной трубке Белла. Изучил причины неудовлетворительной работы телефонной связи и обнаружил, что низкая чувствительность и неудовлетворительная устойчивость работы телефона объясняются воздействием магнитного поля на центр мембраны, в которой образуется узел колебаний. Изобретатель изменил конструкцию, убрав источник помех. При этом конструкция нового телефона оставалась очень простой - два полюса магнита расположены эксцентрично относительно центра мембраны, что не вызывало ее дополнительных деформаций.

К этому времени телефонная связь организована уже во многих городах мира. Однако являлась низкокачественной, и в 1883 году на Мюнхенской электротехнической выставке экспертной комиссией дано заключение, что используемые системы «пригодны для передачи звуков только на расстояния до десяти километров». В том же году во Франции состоялась проверка аппаратов Голубицкого на линии Париж - Нанси, показавшая, что его устройства позволяют успешно осуществлять прямые телефонные переговоры на расстоянии 353 км.

Позднее телефоны Павла Голубицкого установлены на Николаевской железной дороге для служебного пользования. В тот же период усовершенствовал микрофон, введя микрофон с угольным порошком. В 1884 году начал испытания поездного телефона, позволявшего поддерживать связь с машинистом на любой железнодорожной станции. В 1885 году им сконструирован микрофон с гребенчатым расположением углей, предложена система питания микрофонов абонентов от общей батареи, расположенной на центральной телефонной станции. Последнее нововведение позволило создавать крупные городские телефонные сети.

В 1886 году Павел Михайлович изобрел коммутатор, позволяющий попарно соединять между собой несколько телефонных линий. Кроме того, инженер является пионером внедрения телефонной связи на железнодорожном транспорте. Поездные аппараты впервые испытаны в апреле 1888 года на отрезке Николаевской железной дороги Петербург 2-й - Обухово. Поездной аппарат размещён в багажном вагоне состава, а два стационарных установлены на станциях Петербург 2-й и Обухово.

Голубицкий создал на Курской и Николаевской железных дорогах систему телефонной связи, состоявшую из станционных, будочных и поездных аппаратов. В течение продолжительного времени его телефон являлся главным оперативным средством связи на железных дорогах.

Большое внимание уделял Голубицкий культурно-просветительной деятельности. Сумел организовать при земских и церковно-приходских школах уезда шестнадцать библиотек. На свои личные средства, а также с помощью пожертвователей закупил в Москве и Петербурге большое количество книг - художественных, по садоводству, пчеловодству, удобрению почв, животноводству и даже на тему «Как устроить общество трезвости».

При отправке Павла Голубицкого в отставку Калужская губерния и лично Сергей Дмитриевич Горчаков, ставший к тому времени губернатором, ходатайствовали о назначении ему пенсии - 1600 рублей в год. Но Правительствующий сенат уволил его приказом № 72 от 19 октября 1909 года с пенсией 800 рублей в год. Ему не зачли в трудовой стаж его службу почетным мировым судьей, мировым посредником и кандидатом в предводители дворянства Тарусы, а о его заслугах в телефонии даже не вспомнили.

Умер Павел Михайлович Голубицкий 9 февраля 1911 года в возрасте шестидесяти пяти лет...

ПАМЯТЬ О ПАВЛЕ ГОЛУБИЦКОМ

Вблизи места его захоронения у деревни Юрятино на берегу реки Протва установлен памятный крест.

В Тарусе его именем названа улица, на здании почты установлена мемориальная доска: «Павел Михайлович Голубицкий, изобретатель в области телефонии, жил и работал в Тарусе и уезде в 1876 - 1911 гг.».

Администрация Тарусы учредила и ежегодно вручает грант изобретателя студентам вузов.

В октябре 2001 года Законодательным собранием Калужской области Павлу Михайловичу Голубицкому присвоено звание «Почетный гражданин Калужской области».

Телевидением города Калуги и города Протвино о нем снято четыре документально-публицистических фильма

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 16 Апреля 2025, 20:58:56 | Сообщение # 606 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 16 апреля 1618 г. 407 лет назад

Врач Уильям Гарвей впервые изложил новый взгляд на систему кровообращения в организме человека

16 апреля 1618 года Уильям Гарвей (англ. William Harvey, 1578—1657), известный английский ученый и врач, организовал публичную лекцию в Лондоне. В этой лекции он впервые изложил свое видение систем кровообращения в организме человека, а также других теплокровных животных.

Он рассказал о том, что провел ряд опытов и экспериментов, которые позволили ему сделать ряд наблюдений. Он вычислил, что кровь движется по кругу, вернее, по двум кругам: малому — через легкие и большому — через все тело.

После этого выступления десятью годами позднее, в 1628 году, Гарвей опубликовал «Анатомическое исследование о движении сердца и крови у животных».

Этот труд стал классическим. Он перечеркнул существующие до этого представления о кровообращении, базирующиеся на воззрениях античного корифея медицины Клавдия Галена.

Античный медик Гален жил во 2 веке нашей эры. Он создал первую в истории физиологии теорию кровообращения, по которой считалось, что кровь образуется в печени из пищи и движется по венам, слепо заканчивающимся в органах, и что артериальная и венозная кровь — жидкости суть разные, и коль первая «разносит движение, тепло и жизнь», то вторая призвана «питать органы». Это представление и было опровергнуто открытием Гарвея.

И хотя оно было встречено шквалом критики со стороны ученых, придерживавшихся взглядов Галена, но, тем не менее, открытие кровообращения Гарвеем было признано еще при его жизни другими учеными — Декартом, Шлегелем, Пеке и другими.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 28 Апреля 2025, 20:34:18 | Сообщение # 607 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

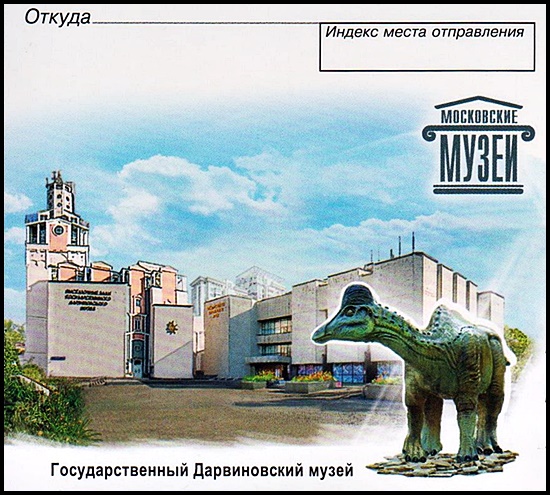

| 28 апреля - День памяти Владимира Онуфриевича Ковалевского, выдающегося русского палеонтолога

КОВАЛЕВСКИЙ, ВЛАДИМИР ОНУФРИЕВИЧ (1842 –1883), русский палеонтолог.

Родился в 1842 в семье витебских помещиков, видевших будущее сына в лоне юриспруденции. Однако вскоре после смерти отца Ковалевский стал зарабатывать деньги литературным трудом и переводами книг. Двадцати шести лет Ковалевский женился на С.В.Корвин-Круковской, впоследствии первой российской женщине-математике. Ради того, чтобы жена могла заниматься наукой, Ковалевский уехал вместе с ней в Германию, в Гейдельберг. Здесь Софья Ковалевская поступила в университет, а сам Ковалевский занялся естественными науками – сперва геологией, а затем палеонтологией.

Заинтересовавшись этой новой для того времени и мало разработанной областью знаний, Ковалевский за несколько лет овладел ею в совершенстве, читая все, что было издано на немецком, французском и английском языках.

Он побывал в Мюнхене, Париже, Лондоне¬ везде, где в музеях и коллекциях можно было изучать остатки древних млекопитающих, преимущественно из отряда копытных. В 60-70-х годах 19 в. крупнейшим событием в области биологии была теория Ч.Дарвина. Доказательство ее справедливости требовало фактических документов, которыми могли бы стать ископаемые животные. Однако палеонтология в то время была еще слабо развита и базировалась в основном на описании древних находок. Ковалевский стал горячим поклонником теории Дарвина и стал собирать и систематизировать определенную группу ископаемых предков лошади – анхитерия.

Кости этого животного были найдены естествоиспытателем Кювье в каменоломнях близ Парижа. Ковалевский разыскивал во французских музеях кости анхитерия, изучал их, зарисовывал, сравнивал, представлял, как эти кости сопрягались с мышцами, а, следовательно, диктовали способ движения, и, в конечном счете, образ жизни животного.

Рассуждая так, ученый воссоздал живой образ животного. Располагая в одном ряду аналогичные кости древних и более поздних представителей, Ковалевский показывал, как изменялась та или иная кость, а следовательно и само животное.

У изученного Ковалевским анхитерия было на ноге три пальца. У большинства млекопитающих на ноге пять пальцев, а у современной лошади всего один. По бокам плюсневой кости у современной лошади скрыты под кожей две маленьких косточки. Ковалевский предположил и доказал, что эти косточки – не что иное как рудиментарные остатки боковых пальцев анхитерия. Предки лошади опирались при ходьбе и беге на средний палец.

Боковые же пальцы не касались земли и со временем атрофировались. Такое развитие современной лошади шло во многих поколениях около 20 млн. лет. После Ковалевского многие ученые продолжали разыскивать ископаемые остатки предков анхитерия и восстановили почти полную родословную лошади. В начале этой родословной помещается небольшое животное чуть более современной лисицы – гиракотерий. От него и произошли все промежуточные звенья в родословной лошади, в том числе и анхитерий.

Исследования Ковалевского служили подтверждением мысли Дарвина о том, что животные не всегда были такими, какими есть в настоящее время, и могут быть внешне мало похожи на своих отдаленных предков. Ковалевский также выдвинул идею, вошедшую в палеонтологию как «закон Ковалевского» о том, что относительная целесообразность строения организмов вырабатывается в связи с определенными условиями их среды обитания. Достигается эта целесообразность разными путями: глубокими и неглубокими изменениями в строении организма.

Первая работа об анхитерии и других предках лошади была напечатана на французском языке в Записках русской Академии наук в 1873 и тогда же в несколько измененном виде появилась на русском языке отдельной книгой. Эту работу Ковалевский представил в качестве диссертации в Петербургский университет, где в 1875 получил степень магистра.

Однако, несмотря на высокую оценку Ч.Дарвиным работы Ковалевского, российская наука оказала ему холодный прием. Все палеонтологические труды Ковалевского были написаны за границей, и его преподавательская деятельность в Московском университете в 1881 также не имела успеха. К всему этому присоединились служебные неприятности и 16 апреля 1883 Ковалевский совершил самоубийство. Мировая слава пришла только спустя многие годы после его смерти, когда он был признан не только продолжателем учения Дарвина, но и основателем новой науки – эволюционной палеонтологии.

28.03.1883 - Надев на лицо маску с хлороформом, покончил с собой Владимир Онуфриевич Ковалевский, выдающийся русский ученый, создатель эволюционной палеонтологии.

В 1868 году он вступил в фиктивный брак с Софьей Корвин-Круковской, впоследствии знаменитой "королевой математики" Софьей Ковалевской, для того, чтобы дать девушке возможность получить высшее образование за границей.

Со временем этот брак стал фактическим, в 1878 году у супругов родилась дочь. Стремясь упрочить положение семьи, Ковалевский устроился на должность директора компании по производству минеральных масел, а когда финансовое положение его компании стало безвыходным, в связи с чем предстояло судебное разбирательство, он принял решение уйти из жизни.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 29 Апреля 2025, 09:07:03 | Сообщение # 608 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 29 апреля 1686 года родился Василий Никитич Татищев

29 апреля 1686 года родился Василий Татищев, автор «Истории Российской» – первого обобщающего труда по русской истории...

В конце 1724 Татищев по поручению Петра I отправился в Швецию. Целью его было изучить тамошнюю организацию горного дела и промышленности, пригласить шведских мастеров в нашу страну и договориться об обучении молодых людей из России различным техническим специальностям. К несчастью, итоги поездки Василия Никитича оказались близки к нулю.

Шведы, прекрасно помня свои недавние поражения, не доверяли русским и не желали способствовать росту могущества России. Кроме того в 1725 году скончался Петр, и о миссии Татищева в столице попросту забыли.

Плодотворнее оказался его личный опыт — Василий Никитич побывал на множестве рудников и заводов, купил немало книг, познакомился с видными шведскими учеными. Также он собрал важные сведения касательно русской истории, имеющиеся в летописях скандинавов.

После себя Татищев — человек энциклопедических знаний, постоянно занимавшийся самообразованием — оставил массу рукописей, касающихся самых различных областей знаний: металлургии и горного дела, денежного обращения и экономики, геологии и минералогии, механики и математики, фольклора и лингвистики, права и педагогики и, конечно же, истории и географии.

Куда бы судьба ни забрасывала его, он не прекращал занятий историей, с большим вниманием изучал те края, в которых ему приходилось жить. Первый том «Истории Российской», подготовленный Герардом Миллером, вышел в свет в 1768 году, однако даже в настоящее время изданы далеко не все работы этого выдающегося человека. К слову, первой и единственной (!) прижизненной публикацией Василия Никитича стала работа «О мамонтовой кости».

Она вышла в Швеции в 1725 и там же была переиздана спустя четыре года, поскольку вызвала огромный интерес. И немудрено — она явилась первым научным описанием останков ископаемого слона. Стоит также добавить, что сын этого великого человека оказался равнодушен к памяти и заслугам своего отца.

Доставшиеся по наследству бумаги Евграф Татищев хранил крайне небрежно, и из огромного собрания рукописей и книг многое истлело и стало нечитаемым.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 03 Мая 2025, 17:18:57 | Сообщение # 609 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

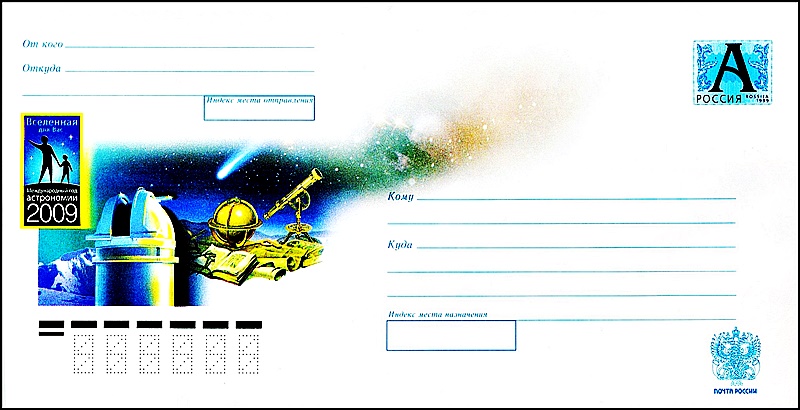

| День астрономии

В 2025 году эта дата — 3 мая

День астрономии отмечается два раза в год — весной и осенью — всеми любителями и профессионалами одной из старейших научных дисциплин.

Весенний День астрономии обычно отмечается в субботу — в период с середины апреля до середины мая, вблизи или перед 1-й четвертью Луны. Осенний День астрономии отмечается в период с середины сентября до середины октября. Неделя с понедельника до воскресенья, включающая День астрономии, называется Неделей астрономии.

Старт Дню астрономии был дан в 1973 году в Калифорнии. Президент Астрономической Ассоциации Северной Калифорнии Д. Бергер решил, что не стоит агитировать людей проделывать большие расстояния, чтобы посетить дни открытых дверей знаменитых обсерваторий, вместо этого нужно установить доступные телескопы в многолюдных местах — на улицах, в торговых центрах, парках.

День астрономии организуется и спонсируется 14 организациями, среди которых наиболее влиятельными являются Астрономическая Лига, Тихоокеанское астрономическое общество, Королевское астрономическое общество Канады, Международное общество планетариев, Американское астрономическое общество.

В 2007 году Астрономическая Лига начала популяризировать весенний и осенний Дни астрономии, чтобы определить, какой из них привлечет больше внимания общественности и заинтересованных организаций.

На Неделе астрономии, и особенно в сам День астрономии, тысячи астрономических клубов, научных музеев, обсерваторий, планетариев во многих странах проводят множество интересных мероприятий, направленных на повышение осведомлённости общественности об астрономии и нашей прекрасной вселенной. Это и публичные лекции знаменитых космонавтов, и телеконференции, и совместные проекты, и массовые показы звёздного неба. В школах проводятся специальные занятия по основам астрономии, а на выставках можно увидеть космические объекты и аппаратуру и продегустировать космическую еду.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 03 Июля 2025, 11:27:02 | Сообщение # 610 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

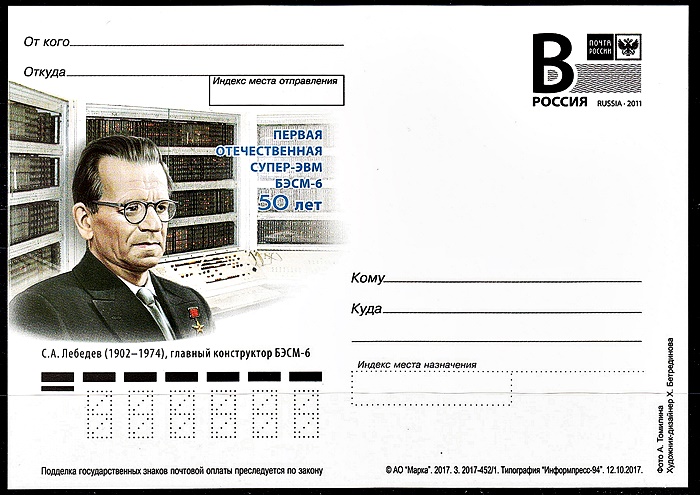

| 1974

Сергей Алексеевич ЛЕБЕДЕВ

(2.11.1902 — 1974),

основоположник советской вычислительной техники, академик, Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственных премий.

Под его руководством в Киеве была создана первая в СССР ЭВМ (МЭСМ, 1948—51). Лучшей разработкой академика стала машина БЭСМ-6.

Оригинальность идей, предвосхитивших время, отличала работу Лебедева.

Помимо вычислительной техники, ученый внес большой вклад в развитие электротехники, разработал принятую на вооружение систему стабилизации танкового орудия при прицеливании, участвовал в первых работах по созданию «управляемого оружия».

Под его руководством были созданы 15 типов ЭВМ, начиная с ламповых (БЭСМ-1, БЭСМ-2, М-20) и заканчивая современными суперкомпьютерами на интегральных схемах. По словам президента Российской академии наук Ю. С. Осипова, разработки Лебедева «определили столбовую дорогу мирового компьютеростроения на несколько десятилетий вперёд».

В 1953 году избран академиком АН СССР по отделению физико-математических наук (счётные устройства). В 1955 году подписал «письмо трёхсот».

Был убеждённым противником начавшегося в 1970-е годы копирования американской системы IBM 360, воплощённого в серии ЕС ЭВМ

В начале 1970-х годов по состоянию здоровья уже не мог руководить ИТМиВТ, и в 1973 году в связи с тяжёлой болезнью ушёл с поста директора, продолжив работать дома, участвуя в проработке принципиальных положений суперкомпьютера «Эльбрус».

Сергей Алексеевич Лебедев умер 3 июля 1974 года. Он похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 05 Июля 2025, 19:17:15 | Сообщение # 611 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

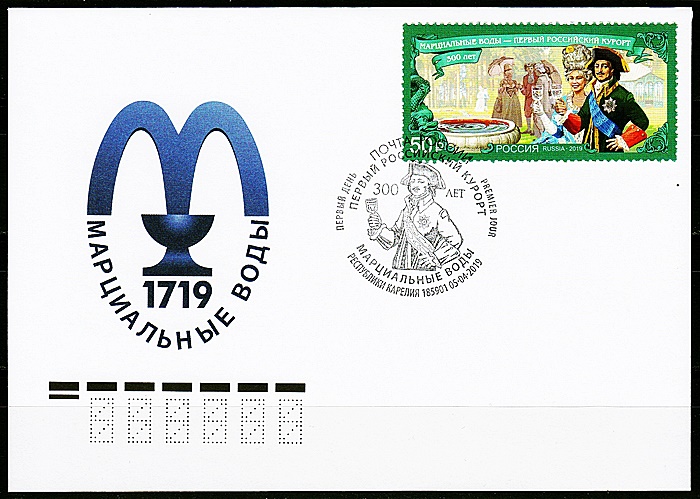

| 5 июля 1717 г.

(24 июня по ст. ст.) ПЕТРОМ I издан указ «О приискании в России минеральных вод».

Марциальные воды — первый российский курорт, основан Петром I в 1719 году на базе железистых минеральных источников.

Действующий бальнеологический и грязевой курорт в посёлке Марциальные Воды Кондопожского района Республики Карелия.

Расположен в 50 км к северо-западу от Петрозаводска по автодороге Петрозаводск-Гирвас.

Из четырёх скважин, глубиной от 7 до 14 м самоизливается вода различной минерализации и, что особенно характерно, с различным содержанием железа — от 16 до 133 миллиграммов в 1 литре воды (норма не менее 10 миллиграммов на 1 литр воды). Кроме железа, вода марциальных источников содержит натрий, магний, кальций, марганец. Общий дебит минеральной воды в четырёх скважинах составляет около 330 000 литров в сутки. Воды рекомендуются при некоторых заболеваниях желудка, печени и почек, но прежде всего эффективны при малокровии и дефиците железа.

В 1721 году по проекту Петра I на курорте была построена церковь Святого апостола Петра и специальная деревянная гостиница на двадцать «камор» для пациентов курорта.

Всего Пётр I приезжал на лечение четырежды (1719 (январь-февраль), 1720 (март), 1722 (февраль-март), 1724 (февраль-март) и провёл на курорте в общей сложности более 90 дней. Зимнее время для лечения императора выбиралось по причине того, что дорога в зимних возках по санному пути занимала значительно меньше времени (3 дня из Санкт-Петербурга).

Курорт посещали: царица Екатерина Алексеевна, царица Прасковья Фёдоровна, царица Прасковья Иоанновна, князь Александр Меньшиков, генерал-лейтенант Роберт Брюс, князь Юрий Трубецкой, граф Фёдор Апраксин, архиепископ Феодосий Яновский, герцогиня Анна Иоанновна.

К началу XX века полузаброшенный курорт представлял собою деревню в три-четыре дома с Петровской церковью, домом смотрителя и двумя павильонами над источниками.

С 1941 по 1944 годы, во время Великой Отечественной войны, территория была оккупирована финскими войсками.

22 марта 1946 года в деревне Дворцы Петровского района Совет Народных Комиссаров Карело-Финской ССР своим постановлением разрешил организовать музей курорта. В 1948 году была сделана попытка устроить завод по розливу марциальной воды.

В 1965 году бывшая деревня Дворцы была переименована в курортный посёлок Марциальные Воды. Санаторий был подчинён Ленинградскому территориальному совету по управлению курортами профсоюзов.

В 1980 году на базе санатория было создано реабилитационное отделение для больных, перенёсших острый инфаркт миокарда.

В 1990 году открыт Центр реабилитации инвалидов с заболеваниями опорно-двигательного аппарата.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 11 Июля 2025, 17:23:01 | Сообщение # 612 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

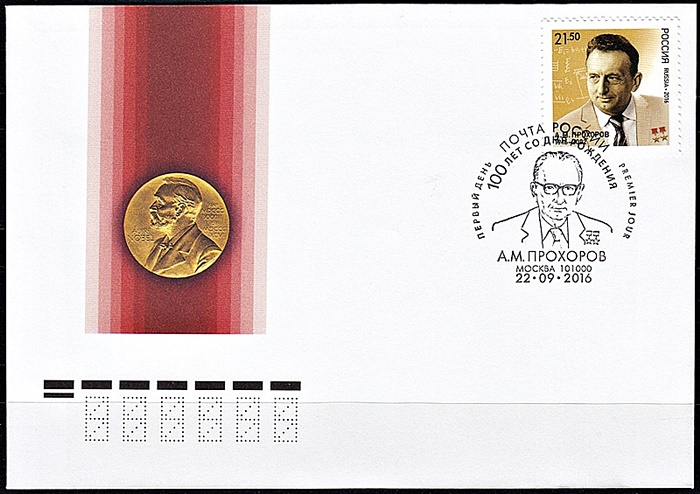

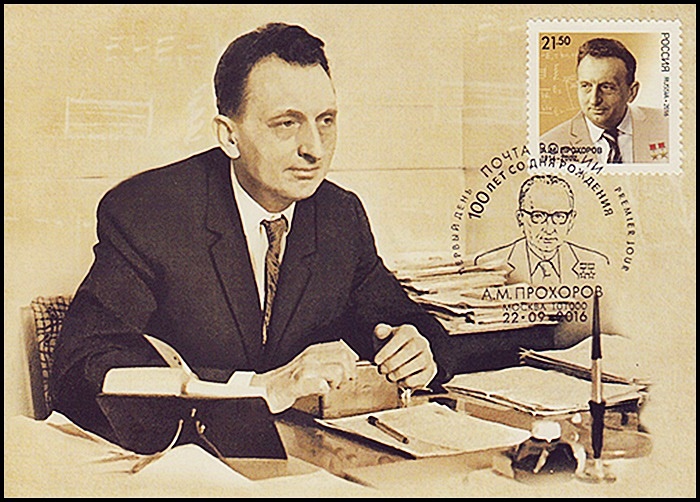

| 11 июля 1916 г. родился

Александр Михайлович ПРОХОРОВ

(1916, Атертон, штат Квинсленд, Австралия — 8.1.2002, Москва),

Физик — разработчик лазеров, главный редактор последнего издания Большой Советской Энциклопедии, академик (1966), нобелевский лауреат 1964 года, лауреат Ленинской премии (1959), дважды Герой Социалистического Труда.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 15 Июля 2025, 11:58:16 | Сообщение # 613 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 15 июля 1979 г.

В советской прессе опубликовано сообщение о пуске первой в мире термоядерной установки типа «Токамак».

— тороидальная установка для магнитного удержания плазмы с целью достижения условий, необходимых для протекания управляемого термоядерного синтеза.

Плазма в токамаке удерживается не стенками камеры, которые не способны выдержать необходимую для термоядерных реакций температуру, а специально создаваемым комбинированным магнитным полем.

В настоящее время токамак считается наиболее перспективным устройством для осуществления управляемого термоядерного синтеза.

Токамак-реактор на данный момент разрабатывается в рамках международного научного проекта ITER.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 17 Июля 2025, 17:56:12 | Сообщение # 614 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| День этнографа в России

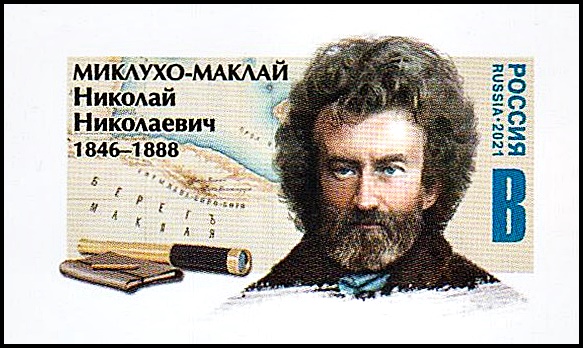

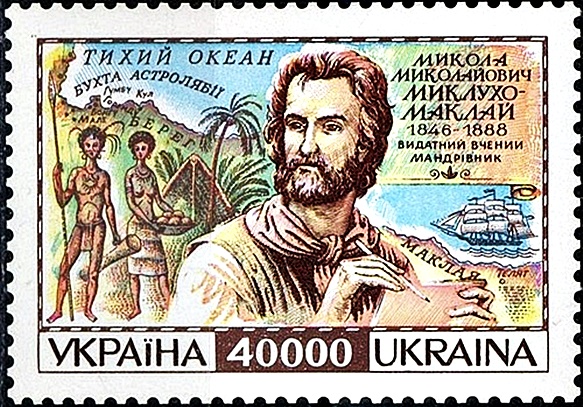

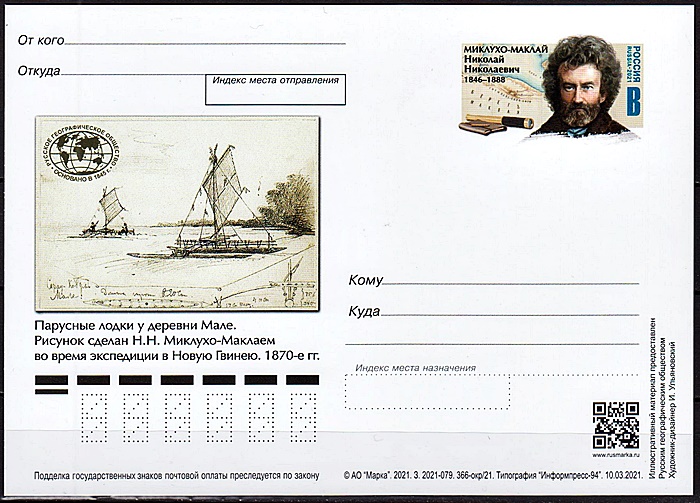

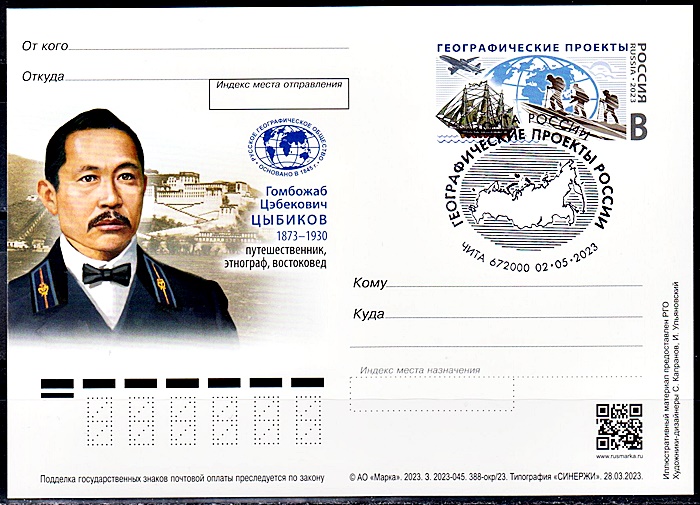

День этнографа — профессиональный праздник российских ученых-этнографов и представителей различных этнографических школ — отмечается 17 июля.

Дата праздника приурочена к дню рождения великого русского этнографа, антрополога и путешественника, члена Императорского Русского географического общества Николая Николаевича Миклухо-Маклая (1846-1888).

Ярый защитник колониальных народов, противник работорговли и расизма – он открыл Старому свету обычаи папуасов Новой Гвинеи, создал около 200 научных трудов, заложил основы отечественной антропологии и этнографии.

По некоторым данным, День этнографа начали отмечать в СССР в 1970-80-х годах по инициативе профессора Рудольфа Итса — организатора и заведующего кафедрой этнографии и антропологии исторического факультета Ленинградского государственного университета. К тому же этот профессиональный праздник приходится на июль — самый разгар практик и этнографических экспедиций, так что он быстро завоевал популярность среди специалистов.

Этнографы должны обладать многими навыка и знаниями, уметь видеть необычное в обычном, искать и находить ответы в реалиях бытия разных народов. Кстати, советские этнографы Лев Яковлевич Штернберг и Владимир Германович Богораз в 1920-е годы сформулировали десять заповедей своей профессии. С тех пор этими принципами руководствуются многие российские исследователи:

Юрий Валентинович Кнорозов (1922–1999) — историк, этнограф, лингвист и эпиграфист, переводчик, основатель советской школы майянистики.

На почтовой марке изображён портрет Ю.В. Кнорозова на фоне иероглифических рукописей майя.

1. Этнография — венец всех гуманитарных наук, ибо она изучает всесторонне все народы, все человечество в его прошлом и настоящем.

2. Не делай себе кумира из своего народа, своей религии, своей культуры. Знай, что все люди потенциально равны: несть ни эллина, ни иудея, ни белого, ни цветного. Кто знает один народ — не знает ни одного, кто знает одну религию — не знает ни одной.

3. Не профанируй науки, не оскверняй этнографии карьеризмом: настоящим этнографом может быть только тот, кто питает энтузиазм к науке, любовь к человечеству и к человеку.

4. Шесть дней работай, а седьмой — подводи итоги. Помни свой долг перед общественностью и наукой.

5. Почитай великих предшественников, учителей в научной и общественной жизни, дабы и тебя чтили по заслугам твоим.

6. Не убивай науки фальсификацией фактов, поверхностными, неточными наблюдениями, скороспелыми выводами.

7. Не изменяй раз избранной специальности — этнографии. Кто раз вступил на путь этнографии, не должен сойти с него.

8. Не чини плагиаты.

9. Не произноси ложного свидетельства на ближнего своего, на другие народы, на их характер, обряды, обычаи, нравы и т.д. Люби ближнего больше самого себя.

10. Не навязывай насильно исследуемому народу своей культуры: подходи к нему бережно и осторожно, с любовью и вниманием, на какой бы ступени культуры он ни стоял, и он сам будет стремиться подняться до уровня высших культур.

Хотя сегодня День этнографа не является официальным праздником, но имеет некоторые уже сложившиеся традиции. Так, в качестве общих атрибутов празднования в любом коллективе этнографов можно назвать: торжественное застолье с непременным произнесением тостов в честь Миклухо-Маклая и Рудольфа Итса, а также ритуал «посвящение» неофитов — людей, впервые участвующих в этнографической экспедиции.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 18 Июля 2025, 15:46:22 | Сообщение # 615 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 140 лет назад- 18 июля 1885 года, русский учёный и изобретатель электрической дуговой сварки. Николай Бенардос подал заявку на "Патент дуговой сварки!"

Русский инженер Николай Бенардос 18 июля 1885 года обратился в Департамент торговли и мануфактур с просьбой о выдаче ему привилегии на «Способ соединения и разъединения металлов непосредственным действием электрического тока». Заявку он подал после тщательнейшей разработки и доведения своего способа до возможности промышленного применения.

Десятилетняя привилегия № 11982 была выдана Николаю Бенардосу 31 декабря 1886 года. Метод, созданный изобретателем, был весьма прост. К электроду и свариваемому изделию для образования и поддержания электрической дуги от сварочного трансформатора подводится электроэнергия. При соприкосновении сварочного электрода и свариваемого изделия протекает сварочный ток.

Под действием теплоты электрической дуги кромки свариваемых деталей и электродный металл расплавляются, образуя сварочную ванну, которая некоторое время находится в расплавленном состоянии. В сварочной ванне металл электрода смешивается с расплавленным металлом изделия, а расплавленный шлак всплывает на поверхность, образуя защитную пленку.

При затвердевании металла образуется сварное соединение. Энергия, необходимая для образования и поддержания электрической дуги, получается от специальных источников питания постоянного или переменного тока.

Портрет Н. Н. Бенардоса и созданная им электродуговая сварочная горелка. Марка СССР, 1981, 6 коп. Худ. А. Калашников, гравюра Л. Майоровой. ЦФА

— Бенардос бесплатно предлагал государству, указывая, что целью всех его работ «является забота об облегчении труда народа и благополучии Родины». Печально, но практически ничего из десятков его замыслов, за исключением «электрогефеста» и ещё ряда изобретений, так и не нашло применения на практике. Вероятно, потому, что мысли конструктора вроде гидростанции на Неве или подвижных платформ для перевозки пешеходов через улицы казались окружающим в то время слишком уж фантастическими. А между тем среди изобретений Бенардоса имеется и тормоз для железных дорог, и водные лыжи, и жатвенная машина, и стиралка-выжималка...

Однако любимым детищем гениального изобретателя продолжала оставаться электрическая сварка, к которой мысль его неоднократно возвращалась. В 1891 Бенардосом был разработан «метод ваграночного электропаяния, электронаслоения и электроотливки металлов». А последним изобретением в этой области, запатентованным в 1896, стало «накаливание и гидроэлектроплавка металлов», основанное на том, что одним из электродов являлась уже струя жидкого водного раствора. В качестве раствора Николай Николаевич применял подкислённую воду, растворы щелочей и солей.

Жизненные волнения и тревоги отразились на здоровье изобретателя. Особенно оно стало сдавать в конце 1890-ых годов. Повлияло на это продолжительные работы со свинцовыми аккумуляторами — эксперименты привели к отравлению организма Николая Николаевича.

Скончался в местной богадельне в 1905 г., в стране в то время бушевала первая революция, и на смерть гениального русского изобретателя не откликнулось ни одно периодическое издание.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 30 Июля 2025, 08:28:08 | Сообщение # 616 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

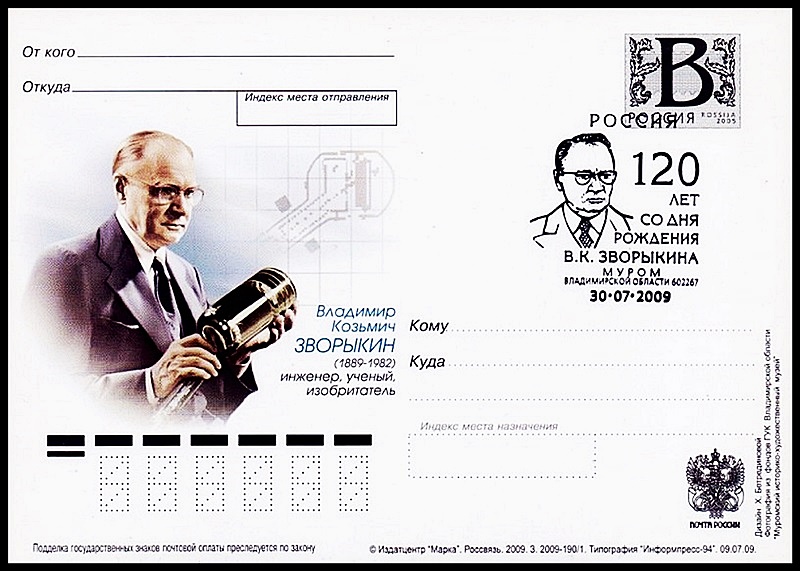

| 30 июля 1889 г. родился

Владимир Кузьмич ЗВОРЫКИН

(1889 — 29.7.1982),

изобретатель, которого называют «отцом электронного телевидения».

Зворыкины были семьей потомственных мукомолов, прадед стал крупным торговцем зерном, отец, купец 1–й гильдии, вдобавок приобрел пароходство на Оке.

Конечно, отцу хотелось видеть в младшем сыне продолжателя своих дел, но он не оставил без внимания увлечение сына физикой и отправил его поступать в столичный Технологический институт.

Профессия инженера была очень престижной, потому, когда Владимир недобрал баллов на вступительных экзаменах, но его готовы были взять на физмат университета, отец уладил все дела и добился зачисления сына в институт.

Важнейшим знакомством для 20–летнего студента стала работа в лаборатории Бориса РОЗИНГА, первым в мире добившегося передачи телевизионного сигнала. Розинг называл это «дальновидением», но и привычный нам термин «телевидение » также был предложен русским ученым Константином ПЕРСКИМ.

В период войн и революций в России до науки никому не было дела. Власть то и дело менялась, было опасно даже соблюдать нейтралитет.

Потому, когда выдалась возможность, Зворыкин эмигрировал. Добиться успеха в США оказалось не просто. Обманывали, увольняли, план снабжать радиоприемниками автомобили заказчиков провалился после запрета полиции, полагавшей, что радио отвлекает водителя.

Все бились над механическими системами развертки изображения, а Зворыкин придумал электронную, но патент ему был выдан только через 15 лет.

В компании «Вестингауз» сказали: «Судя по всему, парень толковый, а занимается ерундой», когда у него уже была разработана система цветного телевидения!

Проницательнее и дальновиднее других оказался вице–президент RCА (Радиокорпорация Америки) Давид САРНОВ, также выходец из России.

Встреча двух эмигрантов в 1929 году стала поворотным пунктом в развитии телевидения. Зворыкин создал сначала электронно–лучевую приемную телевизионную трубку, названную кинескопом, потом придумал передающую трубку — иконоскоп.

Публичная демонстрация электронной системы телевидения состоялась в апреле 1936 года, а три года спустя на Всемирной выставке в Нью–Йорке было объявлено о начале эры массового телевидения в США.

В войну Зворыкин, разработавший прибор ночного видения и занимавшийся перспективными системами наведения ракет, оказался под колпаком у ФБР, когда поддержал Фонд помощи жертвам войны в России.

Просматривались письма, прослушивался телефон, велась слежка, в 1945–м запрещена поездка в Европу и изобретатель лишен допуска к секретным работам. Единственной причиной преследования Зворыкин считал свое русское происхождение. Во время холодной войны ему 12 лет не позволяли вновь побывать в СССР, потом такие поездки стали частыми.

Здесь были свои церберы, не разрешавшие посетить родину: Муром считался закрытым городом. Тогда по путевке «Интуриста» Зворыкин приехал с женой во Владимир, поймал такси и махнул в Муром.

Он побывал на кладбище, где похоронены родственники, зашел в родной дом, превращенный в историко–художественный музей, и оставил запись в книге отзывов: «После пятидесятилетнего перерыва посетил мой родной дом», под которой расписался на английском языке и по–русски.

Американцы назвали его «щедрым подарком, сделанным Россией Америке».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 24 Августа 2025, 10:00:48 | Сообщение # 617 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 1923 г.

Виктор Михайлович ГЛУШКОВ

(24.08.1923 — 30.1.1982),

академик-математик (1964), директор организованного им Института кибернетики АН УССР, вице-президент АН УССР, Герой Социалистического Труда.

102 года назад родился математик, кибернетик, академик Виктор Михайлович Глушков. Под его руководством в СССР была создана серия крайне удачных и передовых ЭВМ. Говорят, он был в одном шаге от создания «советского интернета»…

Будущий академик родился 24 августа 1923 года в Ростове-на-Дону. Его отец Михаил Иванович, горный инженер, как-то обмолвился, что прапрадед Виктора состоял адъютантом знаменитого атамана Платова. Есаул Глушков в 1814 году побывал в Париже, был жалован императором во дворянство, но не стал дворянином из-за бегства на Дон дочери с женихом — простым казаком.

Ещё в 1962 году Глушков предложил создать Общегосударственную автоматизированную систему учёта и обработки информации (ОГАС) — сеть с компьютерным центром в Москве и двумя сотнями центров среднего уровня в крупных городах, а также до 20 000 локальных терминалов.

Каждый терминал мог бы взаимодействовать с любым другим через существующую телефонную сеть. Разрабатывая проект ОГАС, Глушков лично изучил работу более тысячи объектов народного хозяйства: заводов различных отраслей, шахт, железных дорог, аэропортов, высших органов управления — Госплана, Госснаба, ЦСУ, Минфина.

1 октября 1970 года на заседании Политбюро Министр финансов СССР Василий Гарбузов заявил, что денег на кибернетическую экономику нет. Впрочем, её занесли в планы на девятую пятилетку (1971–1976 годы) с запуском 1600 вычислительных центров в регионах и увеличением выпуска компьютерной техники в СССР в 2,6 раза.

Позже Глушков говорил, что за три пятилетки реализация программы принесла бы не меньше 100 миллиардов рублей в бюджет.

Руководители IBM пригласили его выступить с лекциями в США и предложили занять высокую должность в области исследований и разработок».

Конечно, Глушков отказался.

В научной и профессиональной среде академик Глушков по праву считается светилом. Гений Глушкова позволил получить результаты мирового значения в математике, кибернетике, вычислительной технике и программировании, создать в этих областях науки собственные школы.

Спроектированные по идеям Глушкова в 1984 году многопроцессорные вычислительные комплексы ЕС-2701, а в 1987-м и ЕС-1766 с номинальной производительностью более миллиарда операций в секунду могли стать самыми мощными вычислительными системами в СССР.

Увы, увидеть эти суперкомпьютеры в действии Глушков не успел. В 1982 году известный немецкий нейрохирург, профессор Клаус Иоахим Цюльх, приехавший в Москву, поставил Глушкову страшный диагноз — астроцитома, неоперабельная опухоль продолговатого мозга.

Виктор Михайлович умер в 58 лет.

И, умирая, Виктор Михайлович утешал жену:

«Не волнуйся, однажды свет нашей Земли достигнет далёких созвездий, и на каждой из солнечных систем мы вновь будем молодыми».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 27 Августа 2025, 02:56:20 | Сообщение # 618 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

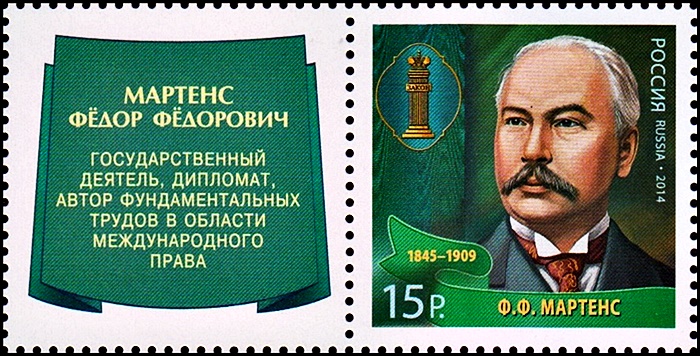

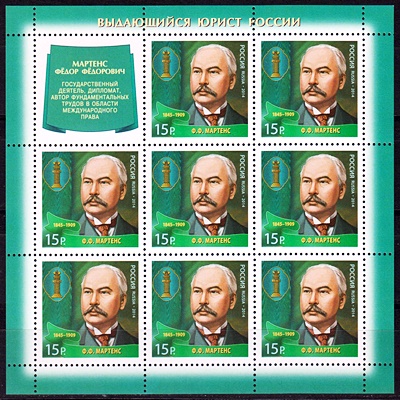

| 1845 180 лет назад

Федор Федорович МАРТЕНС

(27.08.1845 — 20.6.1909),

дипломат и юрист, специалист по международному праву.

В 1884 году Мартенс был избран президентом европейского Института международного права, он играл видную роль на Гаагских конференциях по международному праву, был постоянным членом, а затем председателем Гаагского арбитражного трибунала.

Он помог разрешить спор между Англией и Францией о Ньюфаундленде (1891), как арбитр по англо-голландскому спору сформулировал получивший международное признание принцип подсудности капитана за правонарушение в открытом море (1897).

За свои заслуги в сфере гуманитарного права, а также за участие в качестве посредника в различного рода международных конфликтах, в период с 1901 года по 1908 год Ф. Ф. Мартенс номинировался на Нобелевскую премию мира. Согласно официальному онлайн-архиву Нобелевской премии мира (раскрывшему на данный момент номинантов за 1901—1967 гг.) он имеет наибольшее число (24) номинаций на премию мира, как среди номинантов из Российской империи, так и среди номинантов из СССР, вместе взятых.

В 1909 году вышел последний, пятнадцатый том «Собрания трактатов и конвенций, заключенных Россиею с иностранными державами», заключающей в себе международные акты России с Францией с 1822 года по 1906 год.

Жизненный путь этого выдающегося ученого прервался 7 июня 1909 года по пути в Петербург. Он скончался на железнодорожной станции Валк Лифляндской губернии от внезапной остановки сердца.

Ф. Ф. Мартенс был похоронен 11 июня на Волковском лютеранском кладбище

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 13 Сентября 2025, 18:10:15 | Сообщение # 619 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

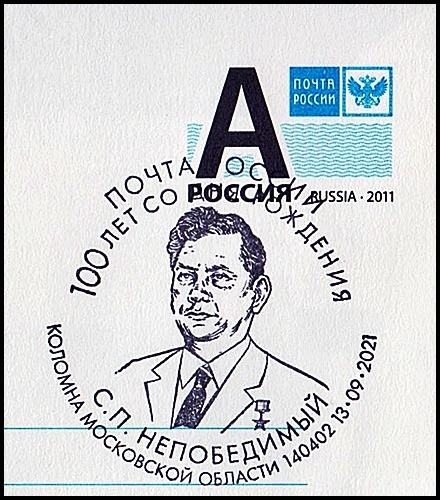

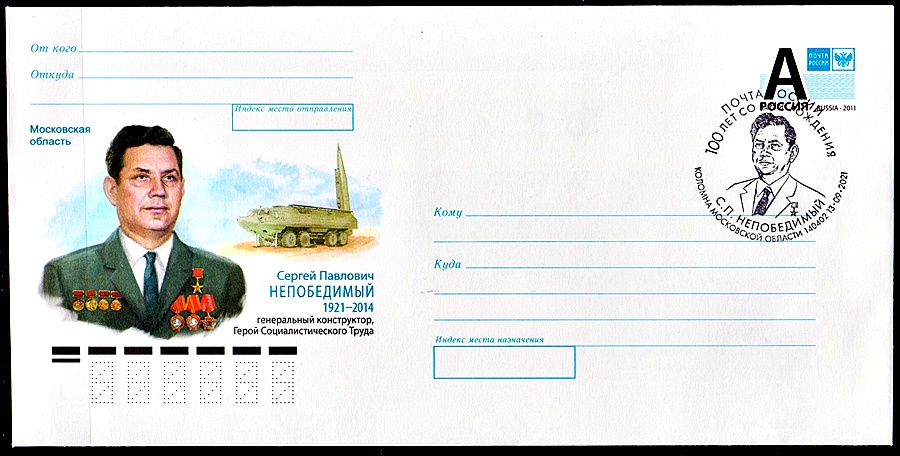

| Сергей Непобедимый

советский и российский конструктор ракетного вооружения, академик

13 сентября 1921

104 года назад

—

11 апреля 2014

11 лет назад

Конструктор Непобедимый – автор более 350 научных работ, открытий, изобретений и публикаций, он является одним из первых российских ученых и конструкторов в области создания и внедрения в производство различных ракетных комплексов, многие из которых были первыми в своих классах, иные остаются лучшими на планете и сегодня.

За любую из своих машин Непобедимый уже заслужил место в истории не только военной техники, но и 20 века.

Начинал Сергей Павлович в КБ с должности инженера-конструктора, а к 1961 году занял должность первого заместителя главного конструктора, еще через четыре года стал начальником и главным конструктором, а в 1988 году – генеральным конструктором и директором этого предприятия.

За эти годы под его руководством было создано 28 типов и модификаций ракетных комплексов различного назначения, находящихся на вооружении российской и зарубежных армий. Среди них: первые в стране и всемирно известные противотанковые ракетные комплексы «Шмель», «Малютка», «Хризантема»; первые в мире переносные зенитно-ракетные комплексы серий «Стрела» и «Игла»; первая в мире сверхзвуковая противотанковая управляемая ракета «Штурм» в разных исполнениях в зависимости от рода войск; высокоточные оперативно-тактические ракеты серии «Точка» и «Искандер-Э»; оперативно-тактический ракетный комплекс «Ока» и другие.

Кроме того, по инициативе Непобедимого было организовано принципиально новое направление в области вооружения – создание комплексов и систем активной защиты бронетанковой техники и спецобъектов (комплекс «Арена»), программа МБР мобильного базирования «Гном», разработка оружия «космос-космос»…

Причем по всем направлениям работы КБ был создан такой перспективный научный задел, который и до настоящего времени обеспечивает превосходство над многими мировыми аналогами данных видов вооружения. Многие из разработок до сих пор не имеют равных в мире. При их создании был реализован ряд новаторских технических разработок, сыгравших важную роль и в других отраслях промышленности страны.

В 1989 году, после того, как по договору с США о сокращении ракет средней и меньшей дальности были уничтожены ракетные комплексы «Ока», которые формально не должны были подпадать под действие договора, Непобедимый ушел в отставку с поста генерального конструктора и покинул КБМ.

С 1990 года и до конца своих дней он работал в Москве главным научным сотрудником Центрального научно-исследовательского института автоматики и гидравлики, являлся научным руководителем научно-технического центра «РЕАГЕНТ», был членом президиума национальной поддержки науки, образования и производства России, председателем Совета директоров Оружейной ассоциации России. А еще вел большую работу по подготовке научных кадров, читая лекции и доклады в ряде ВУЗов и организаций.

Также Сергей Павлович несколько лет занимался депутатской работой. Он – автор книги «Оружие двух эпох», более 350 научных работ, изобретений и одного открытия.

Заслуженный конструктор РФ, Герой Социалистического Труда, трижды лауреат Государственной премии СССР, лауреат Ленинской премии, премии Совета Министров СССР, лауреат премии В.И. Вернадского, премии им. Г.К. Жукова, член-корреспондент РАН, доктор технических наук, профессор, академик Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) и еще нескольких академий – Непобедимый награжден тремя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, почетной грамотой Президента РФ, главной премией фонда Российский национальный Олимп – «Человек-эпоха», медалями. Почетный гражданин № 1 города Коломны и Рязанской области.

«Моя мечта — чтобы войн не было вообще.

Но это лишь мечта, а пока необходимо быть бдительными

и продолжать делать эффективное, современное оружие

для всех видов войск».

С. П. Непобедимый

11 апреля 2014 года на 93-м году жизни легендарный конструктор Сергей Павлович Непобедимый скончался в Москве.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 21 Сентября 2025, 10:25:28 | Сообщение # 620 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

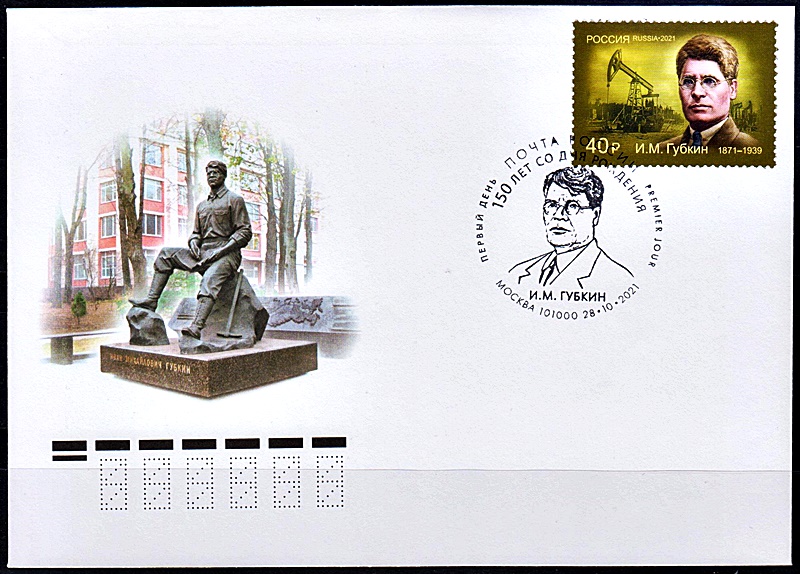

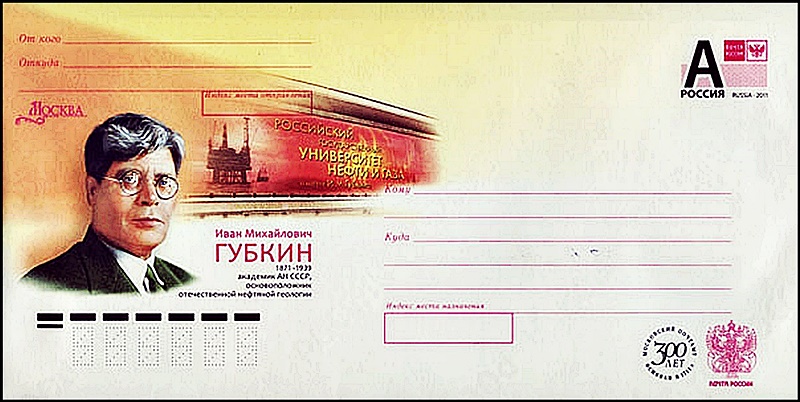

| 21.09.1871 г. родился

Иван Михайлович ГУБКИН

(1871 — 21.4.1939),

геолог, академик, вице-президент АН СССР.

Его имя связывают со становлением геологии нефти как самостоятельной научной дисциплине, он создал и до конца жизни руководил Московским нефтяным институтом, который ныне называется Российским государственным университетом нефти и газа им. И.М. Губкина.

На почтовой марке изображён портрет И.М. Губкина на фоне нефтегазодобывающего управления «Осинскнефть»

Памятник Ивану Губкину у РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина в Москве.

«Недра не подведут, если не подведут люди…»

Как любил повторять основоположник геологии нефти Иван Михайлович Губкин:

Исследования И.М. Губкина в области геологии нефти и газа имели важное государственное значение, заложили основы формирования отечественной сырьевой базы, что позволило России стать мировым лидером в области нефти и газа.

Губкин был организатором геологических работ по созданию нефтяной базы между Волгой и Уралом, Средней Азии, Западной Сибири и Дальнего Востока, внёс огромный вклад в разработку ресурсов Курской магнитной аномалии.

В перестройку на критике Губкина и обвинении его в организации репрессий сделал себе имя активный деятель общества «Мемориал» Аркадий ГАЛКИН.

http://www.gazeta-respublika.ru/article.php/28685

Цитата Исследователь не мог пройти мимо и такой крупной фигуры в геологической отрасли, как И.М.Губкин, чье имя сейчас носит в Москве главная кузница кадров нефтегазовой промышленности – институт нефти и газа.

Ну как можно мимо ГЛЫБЫ пройти, надо обязательно нагадить и смыться за границу, и конечно (по семейным обстоятельствам).

---------------------------------------------------------------------

Что это за скверный город! только где-нибудь поставь какой-нибудь памятник или просто забор – черт их знает откудова и нанесут всякой дряни!

Гоголь Н.В.-«Ревизор» — одна из гениальнейших пьес мировой литературы.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 30 Сентября 2025, 19:17:11 | Сообщение # 621 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

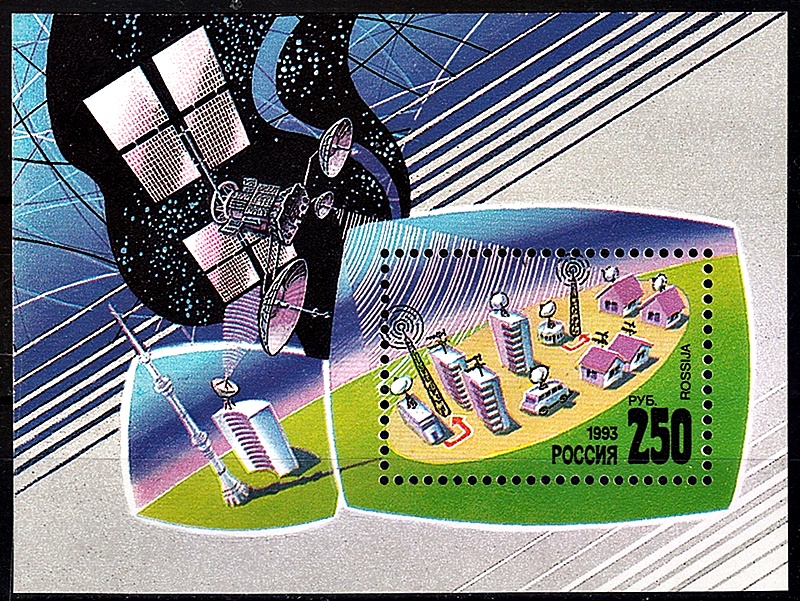

| 30 сентября - В России отмечается "День Интернета" !

30 сентября — День Интернета в России

Надо отметить, что на международном уровне праздник, посвящённый Интернету, пытались ввести несколько раз в разные даты, но ни одна из них так и не стала традиционной. В России же прижилась дата 30 сентября.

Именно в этот день в 1998 году во время встречи фирм IT Infoart Stars (Х. Арушанов), "Совинтел" (И. Семенюк) и "УСП Компьюлинк" (Д. Алтухов) было высказано предложение о ежегодном праздновании Дня Интернета в России и проведении "переписи населения русскоязычного Интернета".

По данным той переписи, в 1998 году доступ к Интернету имели миллион россиян. Впервые российский День Интернета отметили в московском "Президент-отеле" с участием представителей крупных провайдеров, компьютерных фирм и информационных агентств. С этого момента началось ежегодное празднование события.

В свое время изобретатель Интернета Тим Бернерс-Ли намеренно не стал патентовать свое открытие. Он знал, что в этом случае Интернет никогда не станет всемирной Сетью, массовой и общедоступной. Спасибо Тиму за то, что подарил многим миллионам людей во всем мире возможность жить и работать в Интернете.

30 сентября — День Интернета в России

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 13 Октября 2025, 19:16:48 | Сообщение # 622 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

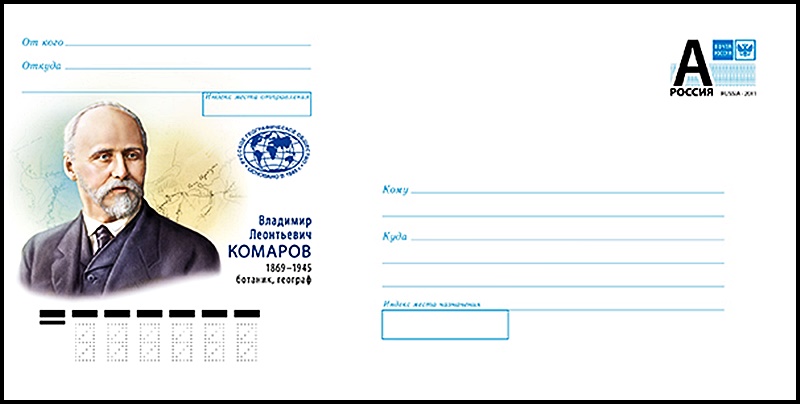

| 1869 г. родился

Владимир Леонтьевич КОМАРОВ

(13.10.1869 — 5.12.1945),

ботаник, географ, путешественник, президент АН СССР (1936—1945).

Разработал принцип модельных групп для выяснения генезиса флор: историю флор следует реконструировать преимущественно на основе монографической обработки нескольких небольших родов. Успешно применил этот принцип при анализе генезиса флор Китая и Монголии.

В 1969 году, к столетию со дня рождения, в честь академика Комарова была выпущена марка «Почты СССР».

В октябре 2019 года Акционерное общество «Марка» и Федеральное агентство связи РФ выпустили художественный маркированный конверт с изображением почётного президента Русского географического общества Владимира Комарова

Память

С 1946 года Академия наук присуждает Премию имени Комарова за выдающиеся работы в области ботаники: систематики, анатомии и морфологии растений, ботанической географии и палеоботаники.

Имя Комарова носят Ботанический институт в Санкт-Петербурге, Горно-таёжная станция ДВО РАН.

Посёлок Комарово - Санкт-Петербург

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

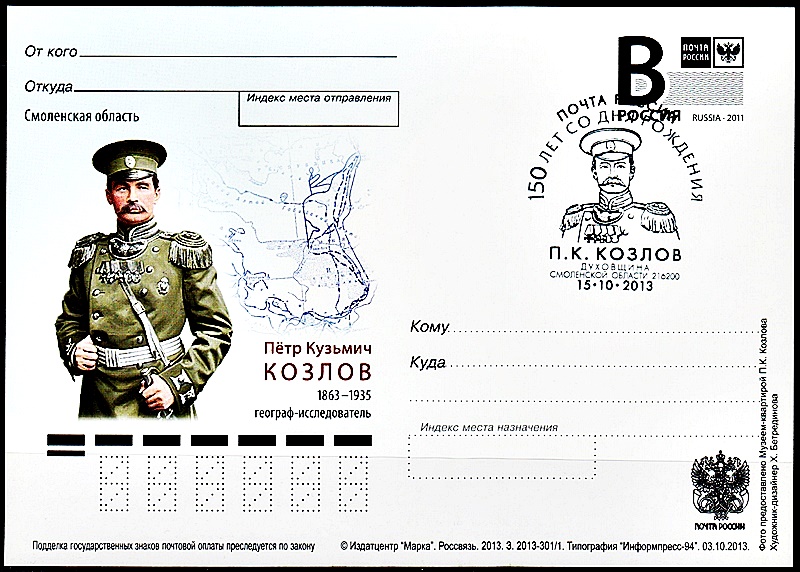

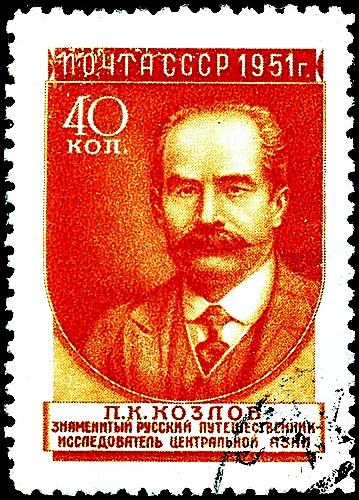

| Sokol | Дата: Среда, 15 Октября 2025, 10:26:46 | Сообщение # 623 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 15.20.1863 г.родился

Петр Кузьмич КОЗЛОВ

(15.10.1863, Духовщина Смоленской губернии — 26.9.1935),

исследователь Центральной Азии, открывший в пустыне Гоби остатки древнего города Хара-Хото.

Его отец-гуртовщик перегонял скот с Украины в центральные губернии. Участие в таких переходах породило у мальчик страсть к путешествиям. Официально все образование Козлова ограничивалось шестью классами реального училища и двумя годами учебы в юнкерской школе, все необходимые науки он осваивал самостоятельно.

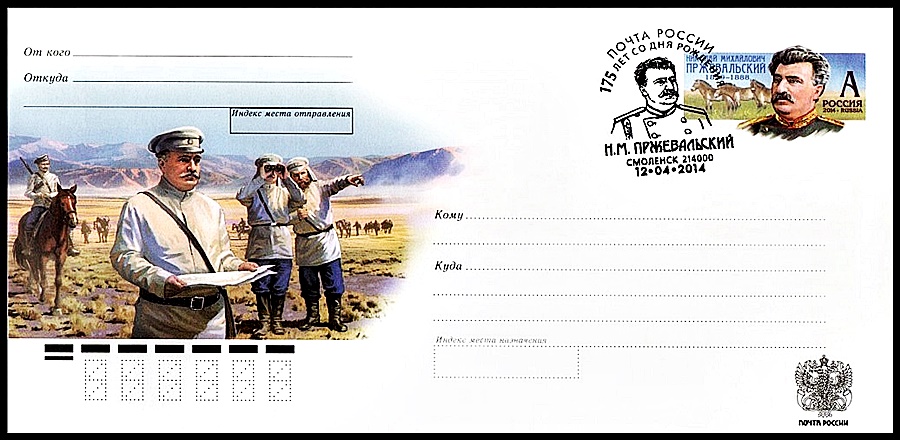

Поворотным пунктом в его биографии стала встреча со знаменитым путешественником Николаем ПРЖЕВАЛЬСКИМ, купившим имение на Смоленщине и искавшим себе помощников для участия в новой экспедиции.

В 20 лет Козлов вместе с ним отправился в свое первое путешествие — из Монголии в Китай и предгорья Тибета, ставшее последним в жизни его учителя. А в 60 лет он возглавил комплексную советскую экспедицию в Монголию.

За шесть своих путешествий ученый положил на карту 40 000 километров пути, собрал большие зоологические, ботанические, палеонтологические и этнографические коллекции. 100 лет назад он открыл мертвый город Харо-Хото, поблизости от которого обнаружил субурган (культовое сооружение буддистов), в котором хранились огромные книги со знаками неведомой письменности.