|

Военные тайны

|

|

| Саня | Дата: Среда, 26 Июня 2013, 09:42:57 | Сообщение # 36 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

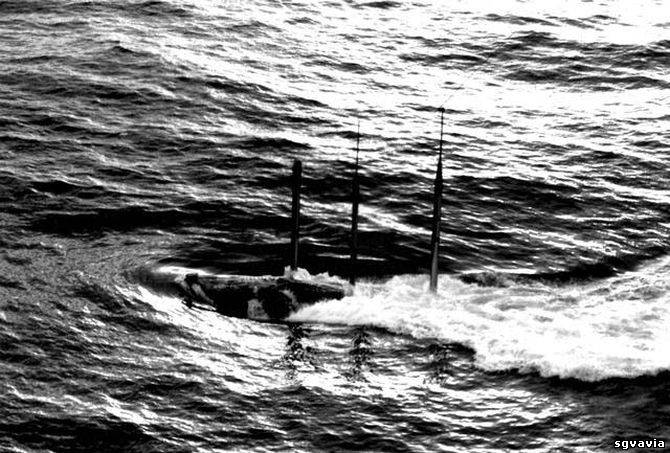

| Как три «Титаника»

Удастся ли украинцам раскрыть тайну гибели теплохода «Армения»

Теплоход «Армения»

Фото: shipsnostalgia.com

В августе этого года Черноморский центр подводных исследований, курируемый крымским Республиканским комитетом по охране культурного наследия, предпримет очередную попытку обнаружить останки теплохода «Армения», потопленного в 1941 году вместе с тысячами пассажиров. Подобные попытки предпринимались неоднократно, причем не раз заявлялось, что судно вроде бы найдено. Но каждая такая находка непременно оспаривалась, поэтому до сих пор единой официальной и документально подтвержденной версии о том, где находятся обломки «Армении», не существует.

Рейс в никуда

Двухпалубный товарно-пассажирский теплоход «Армения» водоизмещением 5770 тонн был построен в 1928 году на Балтийском заводе в Ленинграде. В 17:00 6 ноября 1941 года (а первые стычки между частями советской морской пехоты и немецкими передовыми подразделениями на подступах к Севастополю датируются 5 ноября) судно покинуло внутренний рейд Севастополя. На борту в тот момент находились персонал и пациенты городского военно-морского госпиталя, Второго военно-морского и Николаевского базового госпиталей, санитарный склад и эпидемиологическая лаборатория, работники санатория ВЦСПС, других медицинских служб флота и некоторое количество жителей города. Общее количество пассажиров уже тогда оценивалось в 4,5-6 тысяч человек, хотя плановая вместимость судна не превышала одной тысячи. Конечной точкой плавания должен был стать Туапсе.

Перед этим теплоходу приказали зайти в Ялту, однако пришлось остановиться еще и в Балаклаве, чтобы взять на борт еще раненых, медработников и сотрудников НКВД, а также, по отдельным сведениям, некий ценный груз. По наиболее распространенной версии, на «Армению» грузили золото и различные исторические ценности, которых в Крыму пруд пруди, но существуют и более фантастические предположения, согласно которым на борту теплохода могли оказаться новейшие разработки в области химического и даже ядерного оружия.

В Ялту «Армения» прибыла около двух часов ночи и до рассвета принимала на борт раненых, городской и республиканский партактив и местных жителей. Далее капитан судна, как утверждают историки, получивший приказ не выходить в море до наступления сумерек (при дневном свете было меньше шансов избежать встречи с немецкой авиацией), решил все же продолжить плавание.

Пилоты «Heinkel He 111»

Фото: wwiivehicles.com

Здесь история задает вопрос: чем руководствовался капитан «Армении» Владимир Плаушевский, выводя судно в море в светлое время суток в нарушение приказа командующего Черноморским флотом адмирала Филиппа Октябрьского? По мнению одних, Плаушевский, полагая, что город недостаточно оснащен средствами противовоздушной обороны, просто не видел смысла оставаться в порту Ялты, где неподвижный теплоход представлял собой отличную мишень для гитлеровских пилотов — тем более что немецкие войска были уже на подходе (советские части оставили Ялту 9 ноября). Другие считают, что капитану пришлось подчиниться давлению со стороны сотрудников НКВД, которые находились на борту и стремились как можно быстрее покинуть Крым, чтобы и самим спастись и не позволить немцам захватить упомянутый ценный груз.

Примерно в 11 часов утра 7 ноября «Армения» была атакована немецким бомбардировщиком. По официальной версии, случайно оказавшийся над этим участком моря «Heinkel He 111» сбросил на судно две торпеды, одна из которых достигла цели. Другие же источники со ссылкой на очевидцев рассказывают, что «Армению» разбомбили сразу восемь «Junkers Ju 87». Вражеские бомбардировщики якобы целенаправленно шли на госпитальное судно, на борту и палубе которого были нарисованы красные кресты, и методично забрасывали его бомбами. То, что немцы не стеснялись бомбить госпитальные суда, — исторический факт, но все же сомнительно, чтобы целую эскадрилью специально отправили для уничтожения забитого ранеными транспорта.

Так или иначе, перегруженный пассажирами, многие из которых были лежачими ранеными, теплоход затонул за четыре минуты. Из 5-7 тысяч человек, находившихся на борту, в живых остались, по одним данным, восемь человек, по другим — семь (даже на «Титанике» жертв было в три-четыре раза меньше). Судно в момент гибели сопровождали два советских сторожевых катера и два истребителя И-153, хотя и это утверждение тоже оспаривается.

Официальное изложение событий, которое во времена СССР не сопровождалось никакими дополнительными вопросами, можно найти в книге «Героический Севастополь», написанной одним из организаторов обороны города, генерал-лейтенантом артиллерии Петром Моргуновым: «6 ноября из Севастополя вышел санитарный транспорт — теплоход «Армения» с ранеными бойцами, работниками главного госпиталя и эвакуированными гражданами. Он зашел в Ялту, где также забрал часть эвакуированных из Симферополя, и утром 7 ноября вышел курсом на Кавказ. В 11 часов 25 минут недалеко от Ялты транспорт, хотя имел отличительные знаки санитарного судна, был торпедирован фашистским самолетом и через четыре минуты затонул. Погибло много жителей, врачей и раненых». Правда, как писала в 2005 году газета «Красная звезда», дело номер 19, касающееся гибели «Армении», еще в 1949 году было изъято из Центрального военно-морского архива и уничтожено. В немецких архивах не сохранились также и данные о пилотах, которые могли участвовать в потоплении теплохода.

Посложнее «Бисмарка»

Планы у нынешних украинских исследователей грандиозные, хотя для глубоководных погружений нужна дорогостоящая техника, которую Черноморский центр пока еще только рассчитывает получить этим летом. Директор центра Сергей Воронов начиная с 2005 года организовал уже пять экспедиций по поиску «Армении», к которым привлекались специалисты из США и Германии, в свое время помогавшие найти «Титаник». В поисках, в частности, принимал участие американец Роберт Баллард, прославившийся тем, что обнаружил не только «Титаник», но и немецкий линкор «Бисмарк», лежащий на дне Восточной Атлантики на глубине 4790 метров. Баллард предложил использовать для поисков «Армении» свое исследовательское судно Endeavor, однако следов затонувшего теплохода тогда так и не нашли.

Линкор «Бисмарк»

Фото: AP

Однако еще до того, как к поискам «Армении» привлекли Балларда (который, к слову, был больше заинтересован в поисках у берегов Крыма подтверждений теории о Великом потопе), следы «Армении» обнаружили другие исследователи. По крайней мере об этом говорилось в статье «Армения найдена!», опубликованной в шестом номере журнала «Нептун» за 2008 год. Статья, в частности, рассказывала о том, что благодаря уникальному поисковому комплексу группе российских и украинских ученых удалось обнаружить в районе гибели «Армении» (в 15 километрах от берега между Ялтой и Гурзуфом) три затопленных судна различных размеров. Одно из них, по результатам дистанционного зондирования, было опознано как «Армения».

Утверждалось также, что на затопленном судне, которое лежит под семиметровым слоем ила на глубине 520 метров, ученые «дистанционно обнаружили признаки нахождения значительного количества изделий из драгметаллов». В статье упоминалось множество косвенных признаков, по которым ученые идентифицировали судно, как то: большое количество человеческих останков в виде костей, расположение корпуса носом на юго-восток (то есть в том направлении, куда шла «Армения» перед гибелью) и так далее.

Казалось бы, в поисках погибшего теплохода поставлена точка. Однако позже Сергей Воронов заявил, что после получения отчета о вышеупомянутой экспедиции на место, где вроде как должна была находиться «Армения», был отправлен подводный аппарат «Лангуст» (глубина погружения — до 600 метров), который ничего не нашел. С другой стороны, отмечали специалисты, у «Лангуста» не было аппаратуры, позволяющей обнаружить объект под толстым слоем морского ила.

Так или иначе, участок морского дна, где предположительно находятся останки судна, исследован уже довольно тщательно — как признается Воронов, осталось лишь два небольших квадрата. Ранее они были недоступны из-за глубины, на которую не мог спуститься сменивший «Лангуста» украинский телеуправляемый подводный аппарат «Софокл» — самое совершенное устройство подобного рода, которым до сих пор располагали местные ученые. Теперь в Центре рассчитывают на французский аппарат «Архимед», способный погружаться на запредельную глубину в 11 километров. В мире таких аппаратов единицы, и украинцы собираются получить его безвозмездно, но от кого — не уточняется.

Поиск «Армении» осложняется тем, что останки судна, по-видимому, лежат в слое сероводорода, концентрация которого резко возрастает в Черном море начиная в среднем с глубины в 150 метров. В то же время в сероводороде хорошо сохраняется бумага, а это дает нам шанс найти целыми документы из капитанского сейфа «Армении», которые могут пролить свет на одну из самых больших загадок Второй мировой войны.

Петр Бологов

http://lenta.ru/articles/2013/06/21/armenia/

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Среда, 03 Июля 2013, 11:06:54 | Сообщение # 37 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

| США раскрыли загадку ядерной программы Израиля

Американские архивы продолжают публиковать документы, на которые истекает срок секретности. Журнал Foreign Policy опубликовал документы 1964 года, согласно которым Израиль приобрел у Аргентины от 80 до 100 тонн так называемого "желтого пирога", необходимого для создания атомной бомбы. Это делалось без ведома США.

По прошествии 50 лет срывается еще один покров секретности с израильской ядерной программы, существование которой никогда официально не подтверждалось, но и не опровергалось Израилем. Вот и на этот раз никакой официальной реакции Израиля на эту публикацию не последовало. Публикация в Foreign Policy основывается на 42 документах, которые хранились в архиве американского совета по национальной безопасности. Публикуются они в рамках проекта по написанию мировой истории обогащения урана. Журнал отмечает, что самая большая загадка израильской ядерной программы, это как Израилю удалось в обход международных запретов раздобыть все необходимые компоненты для построения ядерного оружия.

Израиль построил ядерный реактор в Димоне при помощи Франции, которая согласилась также продавать для него топливо. Но после возвращения Шарля де Голля политика изменилась, в 1963 году реактор был почти готов, и Франция ввела жесткие ограничения на поставки ядерного топлива. На этом этапе, как отмечает журнал, в Израиле попытались добывать уран из фосфатов, но этот процесс оказался слишком дорогим. И вот в 1964 году была заключена тайная сделка с аргентинским правительством, о которой узнала канадская разведка. Канадские спецслужбы поделились этой информацией со своими британскими, а затем и американскими коллегами. В ЦРУ сообщения канадцев были восприняты скептически, но ЦРУ и госдепартамент решили проверить эту информацию. Сотрудники посольства США в Буэнос-Айресе связались с чиновниками, которые подтвердили продажу Израилю "желтого пирога", и Аргентина в конце концов официально созналась в совершении этой сделки.

http://cursorinfo.co.il/news....-e-godi

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 06 Июля 2013, 08:54:17 | Сообщение # 38 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| 6 июля 1902 г. 111 лет назад

В России спущен на воду эскадренный броненосец «Орел»

Корабль был заложен на заводе Галерный остров в Санкт-Петербурге в 1900 году, спущен на воду 6 июля 1902 года, а в строй вступил в октябре 1904 года. Водоизмещение судна: проектное – 13516 тонн, нормальное фактическое – 14200 тонн, полное – 15275 тонн; перед боем с 2450 тоннами угля – 16800 тонн. Скорость 18 узлов. Дальность плавания 3200 миль. Экипаж корабля состоял из 30 офицеров и 837 матросов. Эскадренный броненосец «Орел» участвовал в русско-японской войне 1904-1905 годов. В Цусимском бою 27 мая 1905 года получил множество попаданий японских снарядов, но сохранил боеспособность. На следующий день корабль был сдан японцам и вскоре приведен в Сасебо (Япония). Броненосец был в течение двух лет капитально перестроен с заменой 12-ти 152-мм орудий на шесть 203-мм и в 1907 году вступил в строй японского флота. После участия в боях за Циндао в составе первой дивизии линкоров второй эскадры «Ивами» в 1918 году, броненосец участвовал в японской интервенции на русском Дальнем Востоке, являясь некоторое время флагманским кораблем японской эскадры во Владивостоке. С 1 сентября 1921 года корабль стал называться броненосцем береговой обороны 1 класса, входя до 1 декабря 1921 года в состав 6-й дивизии. В апреле 1921 года его разоружили и превратили в плавучий корабль-склад, в сентябре 1922 года исключили из списков (по другим данным, в 1923 году) и в том же году разобрали на металл. По другим данным, в июле 1924 года (в то же время, когда погиб и «Хизен») корпус «Ивами» потопила в Миура авиация, используя его как цель.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 06 Июля 2013, 09:11:30 | Сообщение # 39 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Отто Скорцени

фашистский диверсант, основатель неонацистской группы «Паладин»

12 июня 1908 — 6 июля 1975

Отто Скорцени родился 12 июня 1908 года в Вене, в семье потомственных военных. Он прославился своими диверсиями и тайными операциями во времена Второй мировой войны. Сначала он принимал участие в боевых операциях на территории СССР, но вскоре был ранен и вернулся в Германию. Оправившись от ранения, Скорцени возглавил вновь созданную диверсионно-разведывательную организацию. Гитлер лично выбрал его на эту должность. Одной из самых известных операций было освобождение свергнутого Бенито Муссолини. Почти два месяца бывшего правителя перевозили с места на место. В конце концов, Скорцени удалось установить его местонахождение, и после тщательной подготовки Муссолини был вывезен в Рим, а затем в Берлин. Операция была проведена без единого выстрела. Другая операция, носившая название «Ход конем» Скорцени не удалась. Её целью был лидер антифашистского сопротивления Иосип Броз Тито. Он скрывался в окрестностях сербского города Дрвар. Город удалось захватить, но когда люди Скорцени ворвались в убежище Тито, там уже никого не было. Несмотря на то, что Скорцени был близок к Гитлеру и получил множество наград на службе нацистов, после войны его признали денацифицированным. Таким образом никакое наказание ему не угрожало. Кроме того, он помогал скрываться он наказания другим нацистским преступниками, например Ариберту Хайму, известному как «доктор Смерть». В 1970 году Скорцени организовал неонацистскую группу «Паладин», занимавшуюся антикоммунистической деятельностью. Скончался Отто Скорцени 6 июля 1975 года в Мадриде.

© Calend.ru

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Понедельник, 08 Июля 2013, 22:08:37 | Сообщение # 40 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| "Осторожно, люди!": плацебо и судьба Гитлера

Медицинской науке известен эффект "плацебо". Одно лишь положительное мышление, вера в процедуры или лекарство могут вылечить больного. И наоборот, любые негативные внушения могут вызывать расстройства и даже болезни. Это — эффект "ноцебо". Плацебо и ноцебо сыграли ключевую роль в истории 20-го века.

Представьте — Нюрнберг, сентябрь 1948 года, Дворец Правосудия. Война давно закончена, нацистские преступники наказаны, но расследование все еще идет.

Американский прокурор допрашивает немецкого офицера, Фритца Видеманна. Тот еще в первую мировую был командиром части, в которой служил Адольф Гитлер в скромном чине капрала. "Отчего же вы его в чине не повысили?" — спрашивает американец. Видеманн пожимает плечами: "У него совершенно не было командирских данных. Он не мог вести людей за собой". Под сводами дворца раздается смех. Действительно — зажигательный оратор, злой гений истории, фюрер — и вдруг нет никаких данных.

Как ни странно, это было правдой. В Первую Мировую войну Адольф Гитлер был на передовой, попал в газовую атаку, был контужен взрывной волной и ослеп. Физически, его глаза были в норме, но мозг отказывался обрабатывать виденное.

В ноябре 1918 года, в военном госпитале Пазельвок в Померании он предстал перед психиатром по имени Эдмунд Форстер. Форстер буквально заставлял своих пациентов выздоравливать. Взаимоотношения врача и больного он рассматривал как битву характеров, воля врача должна была оказаться сильнее. Если надо, мог и электрошок прописать.

"Ты же немецкий солдат, — говаривал он, — а не сопливый мальчик. Ты абсолютно здоров, нечего тут симулировать. А ну, возьми себя в руки, перестань хныкать!"

Доктор был непрост, и к каждому больному искал свой ключик. Он наблюдал за капралом Гитлером около недели и потом заявил ему, что тот, действительно, тяжело болен, и что от слепоты его вылечить не удастся. "Но!, — добавил Форстер, — бывает, очень редко, что болеет исключительный человек, избранник Бога. В таком случае возможно чудо".

Обработав таким образом доверчивого и нервного капрала, он в темной комнате поднес к лицу больного две свечи. "Верь в себя, верь еще, еще больше. Вера вернет тебе зрение. Еще, еще!" Пациент, действительно, увидел сначала пламя, потом лицо врача и все вокруг. Форстеру удалось воздействовать на сознание и включить зрительные центры.

Для Гитлера это выздоровление стало знамением свыше. Будущий Фюрер уверовал, что он избранник Бога. Личность его преобразилась. Вскоре он уже выступал с зажигательными речами, потом возглавил партию, остальное вы знаете.

У этой истории есть эпилог. По мере восхождения Гитлера к вершинам власти доктор Форстер все больше приходил в ужас — он понимал, что создал чудовище, породил Франкенштейна. Врачебная этика не позволяла ему разглашать истории болезни Гитлера.

В 1933 году, когда Адольф Гитлер стал канцлером Германии, Эдмунд Форстер сделал три копии медицинских документов, одну положил в банк в Базеле (она таинственным образом пропала), а еще две отдал чешскому писателю диссиденту Эрнесту Вайссу. По этим материалам Вайсс написал роман "Очевидец", пациент в книге был выведен под инициалами "А. Г."

Об этих рукописях, видимо, узнали. Вскоре Форстер был обвинен во всех смертных грехах — от казнокрадства до изнасилования медсестер и клеветы на Фюрера. Его нашли 11 сентября 1933 года у себя дома с простреленной головой.

Власти тут же объявили о самоубийстве, но всем было ясно, чья это работа.

Вот, господа, такая история болезни.

Эффект плацебо-ноцебо в истории 20-го века.

http://www.bbc.co.uk/russian....v.shtml

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Пятница, 12 Июля 2013, 08:42:23 | Сообщение # 41 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| 12 июля 1917 г. 96 лет назад

В ходе Первой мировой войны впервые было применено химическое оружие - отравляющий газ иприт

В ночь с 12 на 13 июля 1917 года под бельгийским городом Ипр, с целью сорвать наступление англо-французских войск, Германия применила химическое оружие – жидкий отравляющий горчичный газ кожно-нарывного действия, который по месту боев получил название иприт. При первом его применении поражения различной тяжести получили 2490 человек, из которых 87 скончались. Британские ученые быстро расшифровали его формулу, но наладить производство нового отравляющего вещества удалось лишь в 1918 году, из-за чего использовать иприт в военных целях удалось лишь в сентябре 1918 года (за 2 месяца до перемирия). Иприт обладает отчетливо выраженным местным действием – он поражает глаза и органы дыхания, желудочно-кишечный тракт и кожные покровы. Всасываясь в кровь, он проявляет и общеядовитое действие. Иприт поражает кожные покровы при воздействии, как в капельном, так и в парообразном состоянии. От капель и паров иприта обычное летнее и зимнее армейское обмундирование не защищает кожные покровы, как и практически любые виды гражданской одежды. Реальной защиты войск от иприта в те годы не было, и применение его на поле боя было эффективным до самого окончания войны. Ни до, ни после этой войны боевые отравляющие вещества не использовались в таких количествах как в 1915-1918 годах. В течение Первой мировой войны химические вещества применялись в огромных количествах: 12 тысяч тонн иприта, которым было поражено около 400 тысяч человек. В настоящее время химоружие запрещено к применению Конвенцией о запрещении химического оружия, открытой к подписанию в январе 1993 года. Согласно ее положениям, она вступила в силу после ее ратификации 65 государствами. Дата вступления в силу - 29 апреля 1997 года. Россия ратифицировала её в ноябре 1997 года.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 17 Июля 2013, 20:31:58 | Сообщение # 42 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Тайна золота Российской Империи

Золото российской империи, царское золото, сокровищница Николая Второго... Эти устойчивые выражения уже много лет вызывают священный трепет у историков, археологов, финансовых аналитиков и даже кладоискателей.

Учебники истории советского периода твердили, - царская Россия в начале 20-ого века вела полунищенский образ жизни. И несколько поколений свято верили этому вымыслу. С началом перестройки миф был развенчан, – по экономическому развитию Российская Империя обгоняла многие европейские страны. И не случись революции, Россия заняла бы ведущие политические позиции не только на всем евразийском континенте, но и в мире. В то время только Россия добывала золото в промышленных масштабах.

Российское правительство и императорская академия наук под патронажем Николая Второго разработали план стратегического развития страны на 10 лет. Эти годы должны были стать прорывом – экономическим, политическим, научным… Именно под эту программу и собрали огромный золотой резерв.

К началу Первой мировой войны золотой запас России был самым крупным в мире, – около полутора тысяч тонн золота. Цифры подтверждают современные историки.

Евгений Волков, доктор исторических наук, профессор кафедры истории России южно-уральского государственного университета: «Россия все таки входила в группу ведущих стран мира, поэтому золотой запас был один из самых крупных в мире и по оценкам историков, экономистов он исчислялся примерно, если говорить в золотых рублях, это один миллиард шестьсот девяносто пять миллионов золотых рублей».

Страны Запада в буквальном смысле слова горели желанием изъять этот золотой запас.

Исследователи утверждают, - все мировые войны 20-ого века были направлены на то, чтобы вывезти золотой запас Российской империи, а значит, лишить ее финансового могущества. Однако у европейского масонского ордена была и другая миссия, - навязать России мировую войну, в которой она должна победить! А следом захватить всю Европу. И тогда, в кровавом хаосе европейцы обратятся к мировому правительству с просьбой взять все под свой контроль.

С началом Первой мировой царское золото начали спешно вывозить из Санкт-Петербурга в хранилища Нижнего Новгорода и Казани.

Основная часть российского золотого запаса попал в Казань.

И на это имперское золото объявили настоящую охоту! Несколько железнодорожных эшелонов хотели прибрать к рукам многие, - большевики, меньшевики, западные империи, и, конечно же, теневые правители мира – тайные ордены масонов и иллюминатов.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Вторник, 20 Августа 2013, 20:06:53 | Сообщение # 43 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Разведка США выдвинула новые версии происхо[/c]ждения Иосипа Броз Тито

Американское Агентство национальной безопасности обнародовало секретные документы, согласно которым бывший диктатор Югославии Иосип Броз Тито был русским или поляком по происхождению.

По мнению аналитиков Агентства национальной безопасности (АНБ), вероятно, югославский президент присвоил себе имя Иосипа Броз Тито, рожденного в 1892 году. На самом деле он был младше, и, вероятно, вовсе не был рожден на Балканах, сообщает ИТАР-ТАСС.

На основе фонетического анализа речи вождя американские специалисты пришли к выводу, что он хоть и разговаривал всегда на сербскохорватском языке, но с иностранным акцентом.

В сербскохорватском языке идущий перед гласным «и» согласный «н» должен произноситься твердо, в то время как выдававший себя за Тито человек в своей речи всегда его смягчал.

Это дает возможность предположить, что югославский вождь по национальности был русским или поляком, считают аналитики АНБ.

«Возможно, тот факт, что Иосип Броз неюгославского происхождения, объясняет его беспристрастное и успешное руководство мультиэтнической страной. Неизвестно, удастся ли его последователям продолжать такую же политику», – говорится в докладе.

Документ под грифом «секретно» был составлен в конце 70-х годов прошлого века.

Иосип Броз Тито бессменно возглавлял социалистическую Югославию с 1945 года до своей смерти 4 мая 1980 года и скончался в возрасте 87 лет.

http://www.vz.ru/news/2013/8/20/646373.html

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Четверг, 22 Августа 2013, 00:11:30 | Сообщение # 44 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Тайна, скрытая в трагедии 22 Верховский, Валентина Тырмос

Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны

OCR Roland

«Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны»: ОЛМА-Пресс; Москва; 2005

ISBN 5-224-05280-7

Аннотация

22 июня 1941г., вот уже более 60 лет вызывает споры. Существуют две основные версии этой трагедии. Одна из них — общепринятая «версия внезапного нападения», а по второй — известной как версия Суворова-Резуна — агрессию готовил Сталин, а Гитлер опередил его.

В книге дается иное объяснение. Авторы представляют эти события под новым углом, на базе личных свидетельств участников и рассекреченных архивных документов. По версии авторов, война, несомненно, развязанная Гитлером, вместе с тем началась по «сценарию» Великого Режиссера — Иосифа Станина.

Книга написана в форме летописи. День за днем, час за часом, а иногда и минута за минутой, авторы отслеживают события, происходящие в Москве, Берлине, Бухаресте, Лондоне, Вашингтоне, и приближают читателя к неотвратимой трагедии 22 июня 1941 г.

Яков Верховский, Валентина Тырмос

Сталин. Тайный «Сценарий» начала войны

Все люди знают ту форму, посредством которой я победил, но не знают той формы, посредством которой я организовал победу.

Древнекитайский военный теоретик и полководец Сунь-Цзы. «Трактат о военном искусстве»

Для человеческого ума непонятна абсолютная непрерывность движения. Человеку становятся понятны законы какого бы то ни было движения только тогда, когда он рассматривает произвольно взятые единицы этого движения.

Но вместе с тем из этого-то произвольного деления непрерывного движения на прерывные единицы проистекает большая часть человеческих заблуждений…

В отыскании законов исторического движения происходит совершенно то же.

Движение человечества, вытекая из бесчисленного количества людских произволов, совершается непрерывно. Постижение законов этого движения есть цель истории…

Только допустив бесконечно малую единицу для наблюдения — дифференциал истории, то есть однородные влечения людей, — и достигнув искусства интегрировать (брать суммы этих бесконечно малых), мы можем надеяться на постигновение законов истории.

Лев Толстой. Война и мир. Т. 3

ПРОЛОГ

Сегодня, 18 декабря 1940 г., фюрер Великой Германии Адольф Гитлер подписал «Директиву № 21». Рука Гитлера не дрогнула, когда он одним росчерком пера обрек на смерть миллионы.

Теперь катастрофа неизбежна.

Время уж е начало отсчитывать дни, часы, минуты…

Гитлер принял решение о нападении на большевистскую Россию в конце июня 1940 г. Тогда, после падения Франции, он провел три незабываемых часа в Париже. Гранд-опера…

http://www.nsvisual.com/1/gin/24/1

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ - Четверг, 22 Августа 2013, 00:23:32 |

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 22 Августа 2013, 00:18:05 | Сообщение # 45 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| ПЕТРОВИЧ,

А что за цифры внизу? И прикрепление странного формата.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Четверг, 22 Августа 2013, 11:44:58 | Сообщение # 46 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Саня, Цитата (Саня) ПЕТРОВИЧ, А что за цифры внизу? И прикрепление странного формата.

Это страницы указанной книги. Кликай и наслаждайся поданным авторами материалом темы.

О-Ч-Е-Н-Н-О Х-О-Р-О-Ш-О !!!

Дальше: На этом Сайте "Библиотека Истории" Книг "море"..........

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ - Четверг, 22 Августа 2013, 12:17:42 |

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 22 Августа 2013, 19:05:28 | Сообщение # 47 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Путешествие на :Графе Цеппелин:

В 1931 году сотрудничество СССР с Германией уже не имело столь широкого размаха, как еще два-три года назад, однако еще весьма активно продолжалось во многих отраслях науки и техники и даже промышленного производства.

Сотрудничали страны и в военной области, а также имели довольно развитые торговые связи. Поэтому советское руководство и сотрудники госбезопасности не усмотрели ничего предосудительного или настораживающего в поступившем от немецкого воздухоплавателя Эккенера приглашении ряду советских ученых принять участие в воздушной арктической экспедиции

Знаменитый немецкий воздухоплаватель и конструктор дирижаблей, которым прочили тогда большое будущее, доктор Хуго Эккенер (1868-1945) 25 июня 1931 года прибыл на огромном дирижабле "Граф Цеппелин" в Ленинград. Северная столица России встречала Эккенера и более сорока его спутников с помпой, оркестрами и большим воодушевлением - партийные и советские деятели, ученые и военные увлеченно и горячо говорили о дружбе и научном сотрудничестве между народами СССР и Германии. О предстоящей экспедиции много писали в газетах и вещали по радио.

Эккенер предлагал отправиться из Ленинграда надо льдами Баренцева моря к Земле Франца-Иосифа, а оттуда к Северной Земле, пролететь над огромным полуостровом Таймыр и озером Таймыр, взять курс на Новую Землю, а оттуда возвратиться в Берлин. Советское руководство без каких-либо проволочек дало немцам разрешение на полеты над северными территориями Союза.

В те годы там, где полегал маршрут экспедиции, лежала абсолютно безлюдная, лишенная не только какой бы то ни было промышленности, но практически даже редкого человеческого жилья дикая местность. Причем местность труднодоступная даже для авиации и дирижаблей, а судоходство в северных водах всегда считалось и действительно являлось делом сложным и опасным. Поэтому в руководстве СССР полагали, что никаких секретов там никто, даже при огромном желании, узнать все равно не сможет, а географические карты существуют и так - вне зависимости от полетов немецкого дирижабля.

Принять участие в научной полярной экспедиции немцы пригласили бывшего начальника арктической экспедиции на ледоколе "Красин", состоявшейся в 1926 году, известного своими трудами профессора Р.Л. Самоловича, специалиста по аэрологии профессора П.А. Молчнова, инженера Ф.Ф. Ассберга и радиста высшей квалификации Э.Т. Кренкеля. Все они получили "добро" от советских властей на сотрудничество с немцами в изучении Арктики - руководство страны тоже имело собственный немалый интерес в свежих сведениях о северной труднодоступной местности, таящей в своих недрах немало различных богатств.

Перед полетом немецкий дирижабль "Граф Цеппелин" довольно основательно модернизировали в Ленинграде, чтобы подготовить к условиям непростой работы в Арктике. С дирижабля сняли часть оборудования, но зато для возможности его посадки на воду дно гондолы сделали водонепроницаемым и установили дополнительные поплавки, как на гидросамолетах. Кроме того, добавили научную аппаратуру и аппараты для перспективной и вертикальной аэрофотосъемки и установили дополнительное радионавигационное оборудование, без которого в то время в арктических условиях просто нечего было делать.

Наконец все необходимые работы завершились, и "Граф Цеппелин" взял курс через Баренцево море к Земле Франца-Иосифа, где в бухте Тихой прибытия дирижабля уже ожидал ледокол "Малыгин" для обмена почтой - тогда это служило самым надежным способом связи в бескрайних арктических просторах.

Путь от Ленинграда до Земли Франца-Иосифа занял у дирижабля около полутора суток. В бухте Тихая он совершил посадку на воду на очень короткое время. Потом вновь поднялся и продолжил полет по заранее обусловленному маршруту: на всякий случай представители советских властей и органов госбезопасности твердо настаивали на жестком соблюдении заранее согласованного и проложенного маршрута.

Позднее профессор Самойлович, считавшийся научным руководителем экспедиции, говорил и писал, что почти за пять суток полета на дирижабле "Граф Цеппелин" совместно с немцами удалось проделать такую научную работу и добиться стольких результатов, на получение которых в обычных условиях потребовалось бы проводить экспедиции на ледоколах в течение нескольких лет.

Внизу, под дирижаблем, лежали покрытые нетающими снегами совершенно не изученные районы Арктики, и члены экспедиции непрерывно вели аэрофотосъемку побережья, делали замеры геомагнитных аномалий, что очень важно для навигации, изучали закономерности перемещения льдов. На карту, наносились заброшенные в безлюдных просторах, ранее совершенно неизвестные острова. По завершении экспедиции без каких-либо происшествий дирижабль прибыл в Берлин, где его встретили с восторгом.

Тогда существовало "Международное общество по исследованию Арктики" - к обширным просторам Ледовитого океана и прилегающих к нему областей научная общественность относилась примерно так же, как сейчас к Антарктиде, где проводятся международные исследования. От имени этой международной организации немцы вскоре опубликовали отчет о воздушной экспедиции, богато иллюстрировав его множеством фотоснимков. В стране социализма результаты исследований совместной с немцами научной экспедиции в Арктику практически не освещались, ни в широкой печати, ни в научных публикациях.

Теперь трудно неопровержимо доказать, что затеянная Эккенером экспедиция не являлась сугубо научной и не была инспирирована немецким генеральным штабом. Однако с большой долей вероятности можно предположить, что среди прибывших из Берлина более сорока членов экипажа дирижабля наверняка находились сугубо военные специалисты и разведчики, крайне заинтересованные в получении сведений об арктических территориях СССР. Это подтверждается тем фактом, что германский генеральный штаб, военно-морские силы и, в частности, впоследствии ставший весьма известным адмирал Карл Дениц, назначенный в 1939 году командующим подводным флотом Германии, не преминули удачно воспользоваться результатами немецко-советской арктической научной экспедиции при разработке планов военных операций на северных коммуникациях - немцы уже очень серьезно готовились к БОЛЬШОЙ ВОЙНЕ.

Здесь необходимо отдать должное советской разведке - пусть не во всех подробностях, однако о разработках генерального штаба вермахта и военно-морских сил Германии, а также об источниках сведений, которыми они располагали, стало известно Москве.

Помешать немцам уже не имелось никакой возможности, и за экспедицию перед бдительными чекистами ответил профессор Самойлович: его репрессировали как немецкого шпиона и врага народа. Впрочем, всем предельно ясно, что недальновидными и непрофессиональными оказались органы госбезопасности, а не посаженный профессор.

http://www.portal.infostr.ru/article/a-14-1.html

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 22 Августа 2013, 19:09:14 | Сообщение # 48 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| ТАЙНЫ ВОЙНЫ В АРКТИКЕ

Тем временем адмирал Дениц потратил немало сил, но разработал весьма оригинальную, смелую и подробную доктрину действий подводного флота в северных морях. Стоит отметить, что среди высших морских офицеров Германии того периода Дениц, пожалуй, являлся единственным фанатично убежденным национал-социалистом, пользовавшимся полным доверием и поддержкой фюрера. В 1945 году, незадолго до конца, Адольф Гитлер назначил своим преемником именно адмирала Карла Деница.

Адмирал был фанатом подводного флота. В 1935 году Германия имела только одиннадцать небольших подводных лодок, и сторонники "большого" надводного флота с определенной долей презрения относились к кригсмаринам. Но упрямый Дениц видел в них великое будущее и, как показало время, оказался прав! Он доложил лично Гитлеру о своих доктринах и получил его полное одобрение и, что самое немаловажное, деньги! Деньги на строительство новых боевых подводных кораблей.

К началу Второй мировой войны, то есть всего четыре года спустя, Германия имела в строю уже пятьдесят семь прекрасно вооруженных субмарин, а за годы войны немцы сумели построить тысячу сто пятьдесят три подводные лодки, потопившие три тысячи судов союзников и двести военных кораблей!

По настоянию Деница строились специальные подлодки для войны в условиях Арктики и плавания в северных морях вблизи берега - там существуют свои, специфические условия навигации. Вполне естественно, что эти лодки нуждались в специальных надежных базах для дозаправки топливом, отдыха экипажей и ремонта ходовой части и корпуса, а также для пополнения боезапаса и обеспечения устойчивой связи с командованием и обмена почтой. В конце концов, даже при значительном - более восьми тысяч миль! - радиусе действий немецких кригсмарин они все равно не могли находиться в плавании бесконечно, как бы об этом ни мечтал адмирал Дениц. Даже фанаты-подводники - люди со своими слабостями, а вусловиях жесточайшей тотальной войны сдает даже сталь.

И тут Дениц выдвинул крайне смелую идею, основанную на результатах научной экспедиции Эккенера-Самойловича: создать секретные базы для немецких подлодок на пустынных островах в устьях рек... СОВЕТСКОЙ СЕВЕРНОЙ ТЕРРИТОРИИ. В тот период она была практически полностью необитаема, и граница Союза там практически не охранялась - от кого охранять огромные, безлюдные, покрытые вечным льдом невообразимые пространства, страшно далекие от любых других держав? Тем более, добраться до тех мест считалось практически невозможным, особенно учитывая уровень развития техники.

Дерзкая идея адмирала сначала не нашла поддержки, но оказалась крайне актуальной, когда в Мурманск пошли конвои союзников, а перед гитлеровским ВМФ встала задача во что бы то ни стало перерезать эту артерию, снабжавшую воюющую Россию военной техникой, продовольствием и связью. Пусть помощь не играла решающей военной роли, зато насколько силен был МОРАЛЬНЫЙ ФАКТОР! Полная изоляция СССР!

Конвои союзников подвергались постоянным воздушным атакам, их караулили немецкие рейдеры и... прятавшиеся на секретных базах немецкие субмарины, постоянно ставившие пытавшихся их уничтожить морских охотников в тупик. Подводные лодки исчезали, как призраки, и никто не мог понять куда. А на самом деле они шли на тайные базы в дальний советский тыл.

Немцы полностью уверились, что тайные базы не будут обнаружены советской авиацией и моряками, а от разведки противника их надежно прикрывал Абвер. Строительство сооружений, преимущественно зарытых в лед или даже вечную мерзлоту, осуществляло в обстановке полной секретности ведомство Тодта. В 1942 году Дениц перенес свой штаб в Париж и оттуда руководил работами в Арктике. Вполне понятно, что единственной суперсекретной базой немецкие подводники обойтись не могли, им требовалось несколько таких объектов, которые в случае внезапного обнаружения и уничтожения одного или нескольких из них свободно могли дублировать друг друга.

Строители доставлялись на место работ на подводных лодках, как и практически все необходимые для обустройства объектов материалы. Достаточный опыт строительства в снегу и льдах немцы уже имели - в период Первой мировой войны немецкие, итальянские и австрийские войска вели войну во льдах в Альпах, пробивая в ледниках длинные тоннели и устраивая бункеры. Что стоило немецким техникам и строителям оборудовать временную стоянку кригсмарин с замаскированными немногочисленными постройками на каком-нибудь необитаемом островке, затерянном в бескрайних ледяных просторах Арктики?

Обнаружение таких секретных баз немецких подлодок действительно являлось делом очень сложным - в третьем рейхе умели надежно хранить свои сокровенные тайны, а ввоенный период советские самолеты над отдаленными арктическими районами практически не летали. Горючее являлось дефицитом, все шло для фронта, да и что делать авиации там, где не проходили судоходные трассы и не стояло никакого жилья?

Скорее всего, советские органы госбезопасности все же получили определенные данные о секретных базах немецких кригсмарин в Арктике... но это произошло только после победы, при активной работе с военнопленными, которым уже было нечего скрывать.

Второй вариант - госбезопасность узнала о секретных базах в Арктике из трофейных документов немецких спецслужб. Однако НКВД - МГБ - КГБ тоже умели хранить собственные тайны, а признание наличия секретных баз противника в нашем тылу наносило по престижу госбезопасности страшный, практически непоправимый удар, разбивавший множество любовно созданных за десятилетия мифов о непогрешимости, всеведении и тому подобном - еще бы, ПРОМОРГАТЬ ТАКОЕ У СЕБЯ ПОД НОСОМ! Поэтому официально в существовании секретных баз не сознавалась ни та, ни другая сторона.

Отчего же молчали немцы? Скорее всего, этими базами надеялись еще воспользоваться... американские разведчики, развернувшие в Арктике беспрецедентную радиоэлектронную войну с СССР в конце сороковых - начале пятидесятых годов XX века. Эти секретные и бесшумные сражения продолжались больше полутора десятков лет!

Тем не менее, отдельные сведения все же просачивались в печать! В художественных фильмах стали показывать секретные базы, а в начале 60-х годов XX века на одном из островов в устье Лены местные жители якобы обнаружили заброшенную немецкую базу. Туда собрались направить экспедицию с участием журналистов, однако дело, видимо, серьезно притормозила всесильная госбезопасность, а потом начались перестройка и развал Союза, и всем стало не до баз.

На побережье Карского и Баренцева морей, в окрестностях Тикси и на Таймыре находится множество железных бочек, оставшихся еще со времен американского лендлиза, но среди них нет-нет да и попадаются бочки с белым, распластавшим крылья орлом, сжимающим в хищных когтях венок со свастикой - маркировка нацистских вооруженных сил. Откуда они там взялись? Неужели море принесло, не превратив в ржавую труху своей всеразъедающей солью?

Геологи доверительно рассказывали, как на побережье Таймыра в вечной мерзлоте находили бляхи от ремней со свастикой, "украшенные" свастикой алюминиевые ложки и прочую утварь. Неужели все это занесло в мерзлоту тоже морем? А лагерей военнопленных там не БЫЛО!

Вполне вероятно, что где-то до сей поры в необитаемых районах российской Арктики спрятаны неизвестные сокровища рухнувшего в сорок пятом третьего рейха, доставленные туда субмаринами адмирала Деница. Вопрос о существовании в Арктике секретных нацистских военно-морских баз остается открытым, а их тайна по-прежнему неразгаданной.

http://www.portal.infostr.ru/article/a-14-2.html

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Пятница, 06 Сентября 2013, 08:28:42 | Сообщение # 49 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Мифы и заблуждения о Василии Чапаеве

5 сентября 1919 года погиб легендарный красноармеец Василий Чапаев. По самой распространенной версии, комдив утонул, переплывая реку Урал. Однако точные обстоятельства его гибели окутаны тайной, как и другие аспекты жизни Василия Ивановича.

Книга "Чапаев", написанная комиссаром Фурмановым, и одноименный фильм братьев Васильевых не во всем отражали реальную жизнь комдива. К тому же, такая яркая фигура не могла не обрасти народными домыслами. "РГ" нашла несколько легенд о жизни и смерти Чапаева, а также сложившихся стереотипов, не совсем соответствующих реальности.

1. На коне да с шашкой

Лошадей реальный Чапаев практически никогда не седлал. Верховая езда стала проблематичной для него после одного из полученных ранений. В последние годы жизни он передвигался преимущественно на трофейных и конфискованных автомобилях - "Стевере", "Паккарде", "Форде".

2. Соратники

Прославившаяся не только благодаря ленте Васильевых, но и за счет сотен и тысяч анекдотов, троица Петька - Анка - Василий Иванович никакого отношения к реальности не имеет. Образ Анки-пулеметчицы был создан по личному распоряжению Иосифа Сталина, которому изначальная версия картины не понравилась, и он порекомендовал ввести новых персонажей. Прототипом Анки стала медсестра Мария Попова, а Анкой ее назвали в честь жены Фурманова. Петька же - Петр Семенович Исаев - был не простым порученцем Василия Чапаева, а успешным и образованным офицером.

3. Происхождение

Василий Чапаев родился в скромной крестьянской семье, и был шестым ребенком своих родителей. Однако комиссаром Фурмановым была придумана куда более занятная его биография, которую он написал в статье, выпущенной после смерти комдива: "Чапаев - сын артиста-цыгана и дочери казанского губернатора, фамилию которой не помню. Когда девушка, губернаторская дочь, забеременела, цыган бросил ее и скрылся бесследно, губернатора в то время уже не было в живых. При родах губернаторская дочка умерла. Ее матушка губернаторша, не пожелав воспитывать "незаконного" внука, отдала его на воспитание брату своего кучера".

4. Фамилия

Чапаевым Василий Иванович стал уже в литературе и кинематографе. Сам же он всегда подписывался как Чепаев. По одной из версий, фамилия произошла от одного из предков комдива, который руководил строителями и регулярно командовал "чепай!", то есть "бери!". Но, как и многие другие факты из жизни Чепаева, этот уступил дорогу художественному вымыслу: потомки красноармейца уже носили фамилию Чапаев.

5. Смерть

"Врешь! Не возьмешь!" - скандировал переплывающий Урал Чапаев, пытаясь уйти от стрелявших в него белогвардейцев. Именно так показал гибель Василия Ивановича фильм 1934 года с Борисом Бабочкиным в главной роли. Версия утонувшего Чапаева укрепилась в народных умах, однако более правдоподобной считают другую: комдив скончался от ранений, когда на плоту через Урал его перевозили соратники. Они же похоронили его на другом берегу реки, поэтому тело не было обнаружено. Существует даже версия о том, что Чапаев выжил и, потеряв память, вплоть до 60-х годов работал в Казахстане плотником.

http://www.rg.ru/2013/09/05/chapaev-site.html

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Пятница, 06 Сентября 2013, 20:07:23 | Сообщение # 50 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Телохранитель Гитлера умер в возрасте 96 лет

Рохус Миш, который был телохранителем Адольфа Гитлера на протяжении большей части Второй мировой войны, скончался в возрасте 96 лет, передает Associated Press. Миш был последним оставшимся в живых свидетелем последних часов жизни нацистского лидера в берлинском бункере. Миш умер после непродолжительной болезни в Берлине.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Четверг, 31 Октября 2013, 17:21:00 | Сообщение # 51 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

| Die Welt: Начальника гестапо Генриха Мюллера похоронили на еврейском кладбище

Один из главных руководителей массовых убийств евреев начальник немецкой тайной полиции гестапо Генрих Мюллер не пережил конца Второй мировой войны и был похоронен в 1945 году на еврейском кладбище в Берлине, сообщает немецкое издание Die Welt со ссылкой на газету Bild. Соответствующую информацию изданию передал директор Мемориального центра памяти немецкого Сопротивления нацизму профессор истории Йоханнес Тухель.

"Труп Мюллера был захоронен в 1945 году в братской могиле на еврейском кладбище в берлинском районе Митте", - рассказывает Тухель. Эту информацию, говорится далее, подтверждают многочисленные архивные документы. "В августе 1945 года его труп был найден похоронной командой во временном захоронении недалеко от бывшего Имперского министерства авиации, - продолжает историк.- Идентификация трупа не оставила никаких сомнений, ведь в левом нагрудном кармане его генеральской униформы находилось служебное удостоверение с фотографией". Ранее, напоминает Die Welt, широкое хождение имели слухи относительно того, что Мюллер якобы пережил конец войны.

Председатель Центрального совета евреев Германии Дитер Грауманн уже заявил, что считает "чудовищным тот факт, что один из самых жестоких садистов Третьего рейха похоронен на еврейском кладбище". Таким образом, уверен Грауманн, "грубо попирается память жертв нацистов".

http://www.newsru.co.il/press/31oct2013/muller.html

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Среда, 06 Ноября 2013, 16:48:59 | Сообщение # 52 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Дата: Воскресенье, 27 октября 2013,

Тема: Михаил Михалков - брат гимнописца, офицер СС

Михаил Михалков - брат гимнописца, офицер СС

Звучит невероятно, но от столь близкого родственника трехкратного гимнюка всего можно ожидать.

http://ttolk.ru/?p=10598

Михаил Михалков – брат гимнописца, офицер СС

23.04.2012

Клан Михалковых является прекрасной иллюстрацией, что такое идеальные приспособленцы. Пока Сергей Михалков пел оды Сталину, его младший брат Михаил (на фото вверху) служил во время ВОВ в СС, а позже в КГБ и у «гипнотизёра» Мессинга.

О Михаиле Михалкове заговорили только перед самой его смертью в 2006 году. Он неожиданно, 80-летним стариком, стал раздавать одно интервью за другим. Мизерным тиражом вышла его автобиографическая книжка на русском «В лабиринтах смертельного риска». Интересно, что этот опус был написан им ещё в 1950-е, но выпущен только за границей – во Франции, Италии и др. странах. Нет, она не была «самиздатом», запрещённой в СССР литературой. Напротив, к выпуску книги приложил руку КГБ, где тогда служил Михалков. Интервью с Михаилом Михалковым, где содержатся совершенно фантастические, на первый взгляд, данные, опубликовано на сайте ФСБ России.

Но лучше бы Михаил Михалков не раздавал эти интервью и не писал книжки. На его примере очень хорошо видна сказочность, легендированность верхушки СССР и даже нынешней РФ. Они все путаются не только в мелочах и деталях своей жизни, но и в собственных ФИО и дате рождения. Нам неизвестны их настоящие родители, родной язык и прочие важные вехи биографии. Владимир Путин, Дмитрий Медведев, Игорь Юргенс, Юрий Лужков, Сергей Шойгу, Сергей Собянин*** (краткое изложение версий их биографии см. по сноске в конце статьи) и пр. – мы даже о них ничего не знаем, а что уж говорить о втором эшелоне советско-российской элиты.

Взять того же Михаила Михалкова. Считается, что он родился в 1922 году. Но при этом родным его языком был немецкий, да до такой степени родным, что он в 1930-е в советской школе с трудом говорил на русском, и вынужден был год учить язык автохотонов, прежде чем был допущен к общеобразовательной программе. Чуть позже плохое знание русского сыграет с ним ещё одну злую шутку. Потом Михаил рассказывал, что якобы в семье их обучением занималась немка-домохозяйка.

Про семью Михаила тоже ничего толком не известно. По одной из версий, воспитывался вместе со своей семьёй. Не раз вспоминал, как его старший брат голодал и ходил в шинели – и всё ради того, чтобы кормить их. Михаил Михалков рассказывал и другую версию – что в 1930 году из Ставропольского края отец его отправил в семью тётки – Марии Александровны Глебовой, у которой было своих пятеро сыновей. «Лека позже стал писателем, Сергей – референт у Орджоникидзе, Гриша – помощник Станиславского, Федя – художник, Пётр – актер, народный артист СССР, талантливо сыгравший роль Григория Мелехова в фильме «Тихий Дон». В Пятигорске меня обучали дома, поэтому в Москве я сразу пошёл в четвёртый класс, где ученики были старше меня на два года», – рассказывал Михаил Михалков. В этой версии он уже не упоминает, что плохо говорил по-русски и отсиживался во вспомогательном классе.

Дальше легенд в жизни Михаила становится ещё больше. В 1940 году – в возрасте 18 лет, он умудряется закончить школу НКВД. Дальше дворянина и вундеркинда направляют на границу – в Измаил. Там он и встретил войну.

Михаил Михалков сдаётся в плен немцам в первые же дни войны. «Бои… окружение… фашистский лагерь. Потом побег, расстрел… Снова лагерь, снова побег и снова расстрел. Как видите, я остался жив», – так кратко он характеризует 4 года своей жизни во время ВОВ. В расширенной же версии дважды расстрелянный живописует настоящие чудеса. Тут надо давать цитаты прямо целиком из его книжки «В лабиринтах смертельного риска».

[b]«После первого побега меня укрывала семья Люси Цвейс. Она выправила мне документы на имя своего мужа Владимира Цвейса, и я начал работать переводчиком на бирже труда в Днепропетровске…

Когда шёл в направлении Харькова, напоролся на немцев. Оказался в штабной роте танковой дивизии СС «Великая Германия». Рассказал её командиру – капитану Бершу – придуманную легенду: якобы я ученик 10-го класса, по происхождению немец с Кавказа, меня отправили на лето к бабушке в Брест. Когда город захватила 101-я немецкая дивизия, то я доставал продукты для их обоза. Берш мне поверил и поручил снабжать его часть провиантом. Я ездил по деревням, менял у местных жителей немецкий бензин на продукты».

То, чем занимался Михиал Михалков на оккупированных территориях в 1941 году, называется «хиви» – служащий вспомогательных войск вермахта. Но дальше Михалков-Цвейс начинает карьерное восхождение у немцев.

«Танковая дивизия СС «Великая Германия» отступала на Запад для переформирования. На границе Румынии и Венгрии я сбежал, надеясь найти партизан (ага, прям в странах, союзниках немцев в 1942-43 годах всё кишело партизанами – БТ). Но так и не нашёл (интересно, как Михалков искал партизан в Венгрии, стучался по домам? – БТ). Зато, попав в Будапешт, случайно познакомился с миллионером из Женевы (ему я представился сыном директора крупного берлинского концерна), который вознамерился выдать за меня свою дочь. Благодаря ему я побывал в Швейцарии, Франции, Бельгии, Турции, встречался с Отто Скорцени. Во французском Сопротивлении работал с резидентурой еще царского генштаба. Так что бороться с фашизмом мне довелось на разных территориях, под разными именами. Но главной целью всех этих поездок была Латвия – все-таки ближе к России.

Однажды я убил капитана из дивизии СС «Мёртвая голова», взял его форму и оружие – это обмундирование помогало мне искать «окно» для перехода фронта. Верхом объезжал вражеские части и выяснял их расположение. Но как-то раз у меня потребовали документы, которых, естественно, не было, я был арестован как дезертир. До выяснения личности посадили в сарай. Снова бежал, пока, наконец, не удалось пересечь линию фронта».

Офицер СС ездит на лошади по передовой без документов, записывает расположение немецких войск. Ну да…

С вероятностью же 99% Михаил Михалков уже в 1942 году поступил служить в СС карателем. Ещё одна версия, рассказанная им, подтверждает этот вывод. В ней он рассказывает, что из немецкого сарая он вовсе не переходил линию фронта, стремясь попасть в Красную Армию, а продолжал служить у немцев.

«Но при переходе линии фронта попал в полевую жандармерию… Меня как офицера СС сразу даже не обыскали. Вскоре мне удалось бежать. Неудачно спрыгнув с пятиметровой высоты, сломал себе руку, повредил позвоночник… С трудом добрался до ближайшего хутора и там потерял сознание. Хозяин хутора, латыш, отвез меня на телеге в госпиталь, естественно, немецкий. Когда я пришел в себя, меня спросили, где мои документы. Я ответил, что они остались в кителе. В общем, не найдя документов, мне выписали карточку на имя капитана Мюллера из Дюссельдорфа.

В госпитале меня прооперировали, и из города Либавы я был эвакуирован в Кенигсберг с новенькими документами капитана эсэсовской дивизии «Мертвая голова». Меня снабдили карточками на три месяца, выдали 1800 марок и предписали трехмесячный домашний отпуск – долечиваться. Потом я должен был явиться в Лиссу на переформирование высшего комсостава СС. Там я и командовал танковой ротой».

Но капитан СС Михаил Михалков не устаёт хвастаться не только своей карательной деятельностью, но и тем, что написал гимн своей части.

«Когда командовал танковой ротой в Лисе… я решил выслужиться и написал строевую песню для роты. На полигоне солдаты эту песню разучили и, возвращаясь в часть, пропели её под окнами штаба. Там были слова, «Где Гитлер, там победа». Меня тут же вызвал к себе генерал: «Что это за песня?». Я ответил, что слова и музыку сочинил сам. Генерал был очень доволен».

Отличный семейный подряд получился у клана Михалковых. Один пишет сталинский гимн СССР, другой – гимн для дивизии СС «Мёртвая голова».

Дальше сказки Михалкова выглядят так.

«Сменил легенду, документы и оказался в Польше, в Познанской школе военных переводчиков. А 23 февраля 1945 года вышел к своим. Кстати, переходя линию фронта, я зарыл на окраине Познани два подсумка с бриллиантами, которые забрал у двух убитых фрицев. Наверное, до сих пор там где-то лежат. Вот если бы удалось туда съездить, может, и нашел бы…»

Два подсумка с бриллиантами у разгуливающих по полям немцам… Потом Михалков-Вейс-Мюллер распаляется ещё больше.

(Сергей Михалков и Тайванчик)

«Сначала сразу хотели расстрелять. Потом отвели в штаб на допрос. Очевидно, от волнения я не мог две недели говорить по-русски, полковник допрашивал меня по-немецки и переводил мои ответы генералу. После долгих проверок была установлена моя личность – из Москвы пришли документы, подтверждающие, что я окончил разведшколу НКВД, что я брат автора гимна Советского Союза Сергея Михалкова. На самолете меня отправили в Москву».

За четыре года совсем забыл русский язык, вспоминал его 2 недели, говорил только по-немецки. То ли Михаил Михалков и вправду оказался немцем Мюллером, то ли это банальное оправдание наказания за службу у немцев. Затем опять следуют несколько версий времяпровождения в «сталинских застенках». Первая гласит, что «Михалкова» (чтобы не запутаться в вариантах его фамилии, будем теперь писать её в кавычках – ведь позже у него ещё появились фамилии Сыч, Лаптев, Соколов, Швальбе и ещё около 10 штук) пытали злобные палачи.

«По обвинению в сотрудничестве с немецкой разведкой был репрессирован и посажен в Лефортово в камеру пыток. Пытали так – заставляли спать на подвешенной доске так, чтобы с неё свисали голова и ноги. Потом – ГУЛАГ, лагерь на Дальнем Востоке. О моём освобождении ходатайствовал перед Берией мой брат Сергей. В 1956 году реабилитирован».

Другая версия «заключения» «Михалкова» выглядит так:

«В столице работал на Лубянке. Обычно меня подсаживали в тюремную камеру к пойманным гитлеровцам (в частности, к белым генералам-коллаборационистам – Краснову и Шкуро) . Я их «раскалывал», изобличая шпионов и гестаповцев». На языке силовиков это называется «подсадная утка».

Есть и другая версия. «Печататься начал в 1950 году. Более двадцати лет выступал как пропагандист военно-патриотической темы, за что отмечен многими почётными грамотами и знаками армейских и флотских соединений, а также многими дипломами и премиями на Всесоюзных конкурсах песен. Издал более 400 песен».

Еще одна версия гласит, что «Михаил» «Михалков» начал печататься чуть позже. «В 1953 году после смерти Сталина вызвали в КГБ и предложили написать книгу о моей военной судьбе, считая, что она поможет воспитывать в молодежи чувство патриотизма. Я написал автобиографическую повесть «В лабиринтах смертельного риска». Константин Симонов и Борис Полевой дали положительные рецензии. В 1956 году я был награжден орденом Славы. Стал работать сначала в КГБ, потом в Политуправлении армии и флота, в Комитете ветеранов войны. Читаю лекции от бюро пропаганды Союза писателей на тему «Разведка и контрразведка» в частях спецназа, разведшколах, пограничных академиях, в Домах офицеров».

Стоит добавить, что печатается «Михалков» под псевдонимами Андронов и Луговых (якобы первый псевдоним произошёл от имени племянника – Андрона Михалкова-Кончаловского). Правда, литературную и песенную деятельность (утверждает, что написал 400 песен) совмещает с «кураторством» колдуна Вольфа Мессинга. «А сейчас готовится к выходу в свет моя книга о Вольфе Мессинге, знаменитом гипнотизёре. Почему о Мессинге? Потому что после войны я десять лет был его куратором, но это отдельная история…», – сообщает сам о себе «Михалков».

О своём творческом арсенале «Михалков» дополнительно сообщает: «Читаю лекции: «Разведка и контрразведка», «Гипноз, телепатия, йога», «Брак, семья, любовь», и по Шелтону – «О питании».

«Михалков» ли он, Миллер или Андронов – наверное, мы узнаем не скоро (а может, и никогда не узнаем). Также как информацию о его брате Сергее (или тоже резиденте германской разведки?) и в целом о клане Михалковых. Там у всех у них – легенда на легенде. Ясно лишь одно: все эти люди – отличный иллюстративный материал, что такое идеальные приспособленцы. К примеру, можно предположить, что если бы в ВОВ победили немцы, то «Михаил Михалков», как автор гимна дивизии СС ходатайствовал бы перед ними за брата «Сергея Михалкова» – автора гимна СССР. Но победил СССР, и за «Михаила» просил «Сергей». Этому типу людей всё равно кому и где служить – в СС или КГБ, Гитлеру, Сталину, Путину или даже какому-нибудь Мубараку. Лишь бы дали место у властной кормушки. Но самое ужасное, что такие люди ещё и поучают нас, как надо любить Родину (царя и церковь). Вот уж воистину, хочешь, не хочешь, а вспомнишь о «последнем прибежище негодяя».

***

«Владимир» «Путин». По одной из версий его настоящая фамилия «Платов», по другой «Привалов» (под обеими проходил во время службы в ГДР). Настоящий возраст его тоже неизвестен, во всяком случае, когда проходила Перепись-2010, выяснилось, что он на три года младше, чем принято считать. Друзья-КГБэшники промежь себя до сих пор зовут его «Михаил Иванович».

+++

Игорь Юргенс. Его дед Теодор Юргенс до революции был финансовым директором фирмы «Нобель» по добыче нефти в Баку. Его брат Альберт – инженер на старообрядческих кожевенных предприятиях Богородска (ныне Ногинск), член РСДРП с 1904 г., вроде бы даже участвовал в лондонском съезде партии (это тот съезд, про который до сих пор неизвестно, по какому адресу он в Лондоне проходил). Был убит контрреволюционерами.

Дед по матери Яков был членом Бунда, отсидел на царской каторге 4 года.

Отец Игоря – Юрий пошёл по стопам Теодора: сначала возглавлял азербайджанский профсоюз нефтяников, потом – общесоюзный профсоюз. По стопам отца Юрия пошёл и Игорь: 16 лет в ВЦСПС, потом с должности заведующего международного отдела Совета ВКП СССР был направлен на 5 лет в Париж – сотрудником секретариата Департамента внешних сношений ЮНЕСКО.

Дмитрий Медведев. Предок президента России Дмитрия Медведева был палачом семьи последнего царя – Николая Романова. Юровский и Михаил Медведев – именно они руководили расстрелом царской семьи. Авторитет Дмитрия Медведева гораздо выше авторитета Владимира Путина, чей предок всего лишь был поваром Ленина и Сталина.

Михаил Медведев (по подпольной кличке Лом) был начальником охраны царской семьи. По его версии, Юровский лишь добивал контрольными выстрелами членов царской семьи и свиты. А сам расстрел организовал Медведев, 7 латышей его команды, 2 венгра и 2 старообрядца-анархиста – Никулин и Ермаков.

+++

Сергей Шойгу. С детства Сергей получил среди земляков кличку «Шайтан» – уже в 10 лет он помогал одному тувинскому ламе проводить тайные обряды – от вызывания злых духов до похоронных манипуляций. Маму Сергея Кожугетовича принято описывать просто: «заслуженный работник сельского хозяйства Александра Яковлевна». И фамилия – Шойгу. О девичьей фамилии не говорится часто ни слова. Хотя совершенно непонятно, почему её дети Кожугетовичи стыдятся девичьей фамилии матери: Ривлина. Её отец, Ривлин Яков Васильевич, был членом РСДРП с 1903 года, а в 1906 году примкнул к меньшевикам. 4 месяца отсидел в царской тюрьме за агитацию рабочих Путиловского завода. Считается, что в 1908 году «отошёл от политики». В советское время он, стоматолог по специальности, работал библиотекарем. Уверяют, что так, «маленьким человеком», маскировался от ГПУ-НКВД. Умер своей смертью в 1942-м году. Чем на самом деле занимался в советское время – никто не знает.

+++

Сергей Собянин. Вся его деятельность определяется старообрядческой идеей: вести тайную борьбу с Антихристом и его порождением – большим городом. Часовенный Собянин уже в 1983 г., побывав в Лондоне, понял, как вести эту битву со Злом.

+++

Юрий Лужков. На фронт отец Юрия Михайловича, Михаил Андреевич действительно ушёл. В июне 1942 года он попал в плен. В августе того же года каким-то чудесным образом вышел из лагеря для военнопленных и непонятно как оказался в Одесской области, находившейся под румынской оккупацией. «Здесь Михаилу Лужкову пригодились его плотницкие навыки, и до марта 1944 года он работал в хозяйствах крестьян в деревне Осиповка», – гласит официальная легенда. Люди даже с минимальными знаниями о войне могут догадаться, в качестве кого мог трудиться на оккупированной территории отец Юрия Михайловича – скорее всего как «хиви»(«восточный рабочий»). У пленного красноармейца для выхода из лагеря тогда было несколько путей: уйти во власовскую РОА, в карательные отряды или в «хиви». В вермахте было около 800 тысяч хиви из бывших красноармейцев: они работали на железной дороге, на аэродромах, в тыловых частях и т.д. Были и плотники – колотить гробы и кресты. После освобождения Одесской области Красной Армии Михаила Андреевича проверили в СМЕРШе, не нашли ничего криминального (значит, точно не был ни карателем, ни власовцем, а просто мирно трудился на Третий рейх), и отправили на фронт.

+++

Служение двум (а то и трём-четырём) господам – вполне обычная практика для советско-российских патриотов. Причём чем громче поучает субъект, как надо Родину любить, тем, значит, больше среди его родственников было карателей, тем изощрённее они пытали народ.

Вот типичный жизненный путь близкого родственника одного российского патриота: «Весной 1942 года Борис Федорович Глазунов (дядя художника Ильи Глазунова) состоял в качестве переводчика и делопроизводителя в одном из подразделений гатчинской военной немецкой комендатуры под непосредственным начальством латыша-офицера из Риги Павла Петровича Делле. Делле, весьма прорусски настроенный антикоммунист, православный, был женат на русской эмигрантке. Тогда же в команду Павла Делле прибыл из Риги Сергей Смирнов, сын известного водочного фабриканта, бывший осенью 1941-го года русским бургомистром города Калинина (ныне Тверь). Затем Глазунов стал сотрудником гестапо. В 1945 году выдан англичанами советским властям. Получил 25 лет лагерей. Вышел из ГУЛАГа в 1955 году по амнистии«.

(Галина Брежнева и художник-патриот Глазунов в его мастерской)

Ан. Р.

Mail.Ru Агент

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ - Среда, 06 Ноября 2013, 20:12:37 |

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 15 Марта 2014, 20:41:06 | Сообщение # 53 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Горячий лёд

45 лет назад на реке Уссури чуть не началась война между Китаем и СССР

Эту полузабытую пограничную войну помнят меньше, чем она того заслуживает. А ведь на острове Даманском наши пограничники впервые после июня 1941 года приняли бой с регулярной армией сопредельной страны – это вопервых. Подобного столкновения с Китаем Россия не знала со времён осады Албазинского острога – это во-вторых. На льду Уссури в марте 1969 года столкнулись две коммунистические ядерные державы, причём обе стороны стреляли из «калашниковых» это в-третьих. Наконец, именно здесь прошли боевое крещение наши БТР60 и «Град». В эти дни боям на Даманском исполняется 45 лет.

Север Приморского края, Пожарский район, река Уссури. Это и теперь глушь, даже по дальневосточным меркам, а полвека назад – тем более. Глушь и на китайской стороне: населённые районы начинаются южнее, а здесь – поля, сопки, тайга, сколько хватает глаз. Провинция Хэйлунцзян – это такой китайский Дальний Восток, в котором хватает своих медвежьих углов.

Островок Даманский – меньше квадратного километра. Ещё при царе границу по Уссури провели, прямо скажем, несправедливо: по урезу воды у китайского берега, хотя обычно реки разграничивают по середине русла. Так остров, оставаясь у китайского берега, стал нашим. Лет сто, впрочем, о нём никто не вспоминал.

В 60-е отношения между Китаем и СССР испортились. «Маоистская клика» клеймила «советских ревизионистов», и наоборот. На смену программной «Русский с китайцем – братья навек» пришли глумливые, но вполне лояльные песенки молодого Высоцкого о том, что «Мао Цзедун – большой шалун» и т. д. (в 1969-м Высоцкий напишет и о Даманском: «…Что обидно! этот самый миномёт подарили мы китайскому народу…»). На севере Приморья воссоздавали Иманский погранотряд и оборудовали границу, которая до тех пор если и контролировалась, то очень слабо – по крайней мере, на данном участке.

Причины конфликта не совсем ясны до сих пор. То есть понятно, что спорный остров, но территориальные претензии были реанимированы только тогда, когда рухнула дружба между Китаем времён культурной революции и хрущёвским СССР. Даманский (никому, откровенно говоря, не нужный) использовали как повод, но для чего?

В течение нескольких лет на границе шли провокации. Нашим погранцам запрещали стрелять: только «мирное выдворение». Вскоре начались рукопашные. Дрались стенка на стенку, применяли дубины и средневековые рогатины. Автоматы молча висели за плечами.

Кровавое воскресенье 2 марта стало для советской стороны шоком. Детали боёв на Даманском известны до минут, поэтому остановимся лишь на нескольких ключевых моментах. Пусть это будут наброски контуров фильма о Даманском, который так никто и не снял.

Сцена первая. Утро 2 марта, начальник заставы «НижнеМихайловка» старший лейтенант Стрельников и его бойцы тремя группами выезжают на остров – пресечь очередную провокацию. Заявляют нарушителям протест, и тут из засады раздаются очереди. Две группы погибают сразу, китайцы безжалостно добивают раненых. Третья группа во главе с младшим сержантом Бабанским залегает и открывает ответный огонь («У каждого всего по два магазина, но страха тогда не было совсем. Я стрелял короткими очередями. По мне бил снайпер: только подниму голову – выстрел…», вспоминает бывший стрелок заставы Абзалдин Бикузин, находившийся в группе Бабанского).

Сцена вторая. На помощь приезжает начальник соседней заставы «Кулебякины Сопки» старший лейтенант Бубенин с бойцами. На своём БТР он объезжает остров и заходит китайцам в тыл. Уничтожает врага из крупнокалиберного пулемёта, давит колёсами, из бойниц ведётся автоматный огонь. Машина повреждена, раненый Бубенин прыгает в стрельниковский БТР и снова мчится на Даманский. Бой с многократно превосходящими силами регулярной армии КНР пограничниками выигран. Только на острове остались две с половиной сотни убитых китайцев.

Сцена третья. 15 марта, бой на Даманском ведёт мотоманевренная группа погранотряда. Начальник отряда полковник Демократ Леонов требует у стянутых к границе армейских соединений огневой поддержки, но армию в бой не бросают – это ведь пограничный конфликт, не война. Тогда Леонов сам ведёт четвёрку приданных ему «Т62» к Даманскому и гибнет, выбираясь из подбитого танка.

Сцена четвёртая. Вечер 15 марта, командующий войсками Дальневосточного военного округа Лосик наконец отдаёт приказ нанести удар по китайской территории, где сосредоточены резервы пехоты, техники, боеприпасов. Дивизион «Градов» производит залп. Китайская территория горит, гибнет всё живое и неживое. Бой выигран.

Сцена пятая – эпилог. Нулевые годы, Даманский давно принадлежит Китаю и зовётся Чжэньбаодао. Дружественный Китай просит у России ещё полтора спорных острова – у самого Хабаровска, где Уссури впадает в Амур, – и немедленно их получает. Без боя и жертв.

Итоги Даманского неочевидны. С одной стороны, это «триумф советского оружия». Мы потеряли 58 человек, китайцы, по разным оценкам, от 500 до 3000. С другой стороны, в марте 1969 года ничего не закончилось. По данным Бубенина, летом огонь по нарушителям открывали ещё около 300 раз. В августе произошёл бой у озера Жаланашколь на казахстанском участке границы снова с жертвами, хотя и в меньших масштабах.

А главное – Даманский отдали Китаю. В сентябре 1969 года советский премьер Косыгин встретился со своим китайским коллегой Чжоу Эньлаем. Решили: огонь прекратить, начать переговоры о демаркации. Дефакто спорный остров уже с того времени контролировался Китаем, хотя в СССР это не афишировали. В 1991м стесняться перестали и закрепили китайскую принадлежность Даманского уже официально (впрочем, меньше всего я хочу здесь поднимать тему «жёлтой опасности», о которой обычно говорят те, кто ни разу не был на Дальнем Востоке; сейчасто спорные острова отдают вообще без боя, так что если гдето и существует «жёлтая опасность», то не в Пекине, а в Москве).

Во всей этой истории Советский Союз вёл себя удивительно терпеливо и когда шли провокации, и когда уже гибли пограничники. Хотя к войне готовились, причём на всём протяжении границы. Сергей Кондратенко – полковник в отставке, бывший замкомдива морской пехоты ТОФ – в то время жил в Благовещенске, будучи курсантом военного училища. Между центром города и Китаем – лишь неширокий в тех местах Амур. Кондратенко вспоминает: «Наш первый курс оставляли на прикрытие границы. Как сейчас помню: наш участок от роддома до кафе «Золотой якорь». По сигналу «Ураган 269» мы должны были занять позиции на набережной. Минут 15 продержались бы…».

В Приморье после Даманского с карты вымарали почти все подозрительно нерусские названия: Иман стал Дальнереченском, Тетюхе – Дальнегорском, Сучан – Партизанском и т. д. Старожилы, правда, до сих пор оперируют старыми топонимами, и их можно понять: многие из прежних названий экзотически красивы.

Виталию Бубенину бой 2 марта предопределил судьбу. Он стал Героем, через несколько лет именно Бубенину Андропов поручит создавать антитеррористический спецназ КГБ – знаменитую «Альфу». Бубенин станет её первым командиром, пройдёт Афган, в отставку выйдет генералом.

Ещё одна судьба: первые репортажи с Даманского делал спецкор «Литературки» Александр Проханов, прибывший на заставу между мартовскими боями. Именно с этой горячей точки начался киплинговский путь «соловья Генштаба».

…Март 2014 года. Ясно, морозно, перед глазами Уссури в белом льду, тот берег китайский. Справа за излучиной реки прячется Даманский. За спиной застава имени Стрельникова, бывшая «НижнеМихайловка». Её после боёв перенесли примерно на километр с открытого места у реки вглубь нашей территории.

В близлежащем Лучегорске, заложенном и наречённом как раз тогда, в последнем приступе шестидесятничества, только что прошёл митинг в честь 45-летия боёв на Даманском – торжественно, с автоматным салютом. На самой заставе митинг провели без стрельбы – ни к чему нервировать друзей на том берегу.

Интересно, что в эти дни происходит на самом Даманском, то есть Чжэньбаодао, там ведь тоже чтут своих героев. Нам на этот остров больше не попасть.

http://expert.ru/2014/03/14/goryachijlyod/

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Пятница, 21 Марта 2014, 13:10:03 | Сообщение # 54 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Семь фактов о ватнике

1

Византийский след

На самом деле, Россия не является родиной ватника, или телогрейки. Короткие стеганые льняные куртки, утепленные ватой, а также пропитанные уксусом и виной, являлись с X века униформой византийской пехоты. Древняя телогрейка носила благородное на слух название «кавадион» и относилась к разряду легкой брони. Конечно, византийский ватник едва ли мог защитить от стрел, но он мог сохранить жизнь при рубящем ударе клинком или топором. Ряд историков уверены, что «кавадион» где-то в XI-XII веке проник из Византии и в русские княжеские дружины, но монголо-татарское нашествие внесло свои коррективы - «византийский ватник» бесследно исчез из русского военного «гардероба».

2

Сделано в Китае

Современная телогрейка, вероятно, появилась во время Русско-японской войны. Расквартированные в Маньчжурии части Русской армии обратили внимание на удобные и теплые ватные куртки местных жителей и решили закупить их у местных торговцев. После демобилизации китайские душегрейки разошлись по всей Российской империи, заложив тем самым основы для настоящего «ватного культа». Позднее ватники фрагментарно использовались как в Первой мировой, так и Гражданской войнах, но до настоящего народного признания было еще далеко.

3

Стандартизация