|

Этот день в истории

|

|

| Саня | Дата: Вторник, 23 Апреля 2013, 01:22:53 | Сообщение # 36 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 23 апреля 1964 г. 49 лет назад

Основана фирма граммофонных пластинок «Мелодия»

23 апреля 1964 года была основана «Мелодия» — всесоюзная фирма граммофонных пластинок министерства культуры СССР. Пластинки «Мелодии» были окном в музыкальный мир для миллионов советских граждан и способом стать известными для исполнителей.

«Мелодия» осуществляла руководство творческими и промышленными предприятиями и организациями, которые записывали, изготовляли и распространяли грампластинки и магнитофонные компакт-кассеты.

В составе «Мелодии» были и творческие студии. На них изготавливались оригиналы матриц для производства грампластинок, создавались оригинальные произведения для записи, реставрировались исторические фонодокументы и другие уникальные записи прошлого.

Творческие студии действовали в Москве, Ленинграде, Риге, Таллине, Вильнюсе, Тбилиси, Алма-Ате, Ташкенте.

До 1986 года «Мелодия» держала монополию на звукозапись в СССР.

В настоящее время фирма «Мелодия» специализируется, в первую очередь, на продвижении новых направлений деятельности, а также на качественной реставрации и выпуске архивных записей.

В каталоге фирмы присутствуют популярная эстрадная музыка, классическая музыка, джаз, аудиопродукция для детей (сказки), рок, аудиокниги. Преобладает советская и российская продукция, музыка русских и советских композиторов.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| руди_ | Дата: Вторник, 23 Апреля 2013, 07:21:44 | Сообщение # 37 |

Группа: Суперстар

Сообщений: 6008

Статус: Отсутствует

| Цитата (Zbyszula) 22 апреля.

Граждане Николаева и Очакова, ВЫ, достойны уважения!

189 Гв. АПИБ: Олава 1957-1959 г.г., Бжег 1960-1961 г.г.

164 ОГРАП: Бжег 1961-1966 г.г.

Рудольф Горяшин

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 24 Апреля 2013, 09:56:20 | Сообщение # 38 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 24 апреля 1671 г. 342 года назад

Степан Разин был выдан царским воеводам и вскоре казнен

Степан Разин — донской казак, предводитель Крестьянской войны 1670-71 годов. Центром этого восстания явилось донское и волжское казачество, где было много недовольных московским правительством и его порядками. Помимо казаков, в ряды восставших входили крестьяне, посадский люд и народы Поволжья (чуваши, мари, мордва, татары). Разин и его сторонники призывали «побить» бояр, дворян, воевод, торговых людей «за измену», дать «черным людям» свободу.

Приобретя хороший военный опыт и авторитет в походах против Крымского ханства и Османской империи в 1662-63 годах и благодаря личным качествам, Разин получил широкую известность на Дону. Под его руководством в 1667-69 годах были осуществлены удачные грабительские походы казацкой голытьбы на нижнюю Волгу и в Персию.

Взяв крупную добычу, Разин обосновался в Кагальницком городке на Дону, куда к нему с разных сторон стекались казаки и толпы беглых из России. Его имя стало легендарным. Попытка царского правительства наказать строптивое казачество лишь добавила Степану сторонников, его ряды постоянно ширились.

Весной 1670 года Разин организовал новый поход на Волгу, имевший уже характер открытого восстания. Он рассылал письма, в которых призывал на свою сторону всех ищущих воли и желающих служить ему. Письма собирали массу сторонников, и поход превратился в мощную крестьянскую войну, охватившую значительную часть территории России.

Были взяты Царицын, Саратов, Самара, Астрахань, а также ряд второстепенных крепостей, где вводилось казачье устройство, представителей власти убивали, купцов грабили. Но осенью 1670 года восставшие не смогли взять Симбирск, где правительственным войскам и удалось нанести поражение Разину, его войско было разгромлено. Самого раненого атамана едва успели спасти и увезти на Дон, со своими сторонниками он укрепился в Кагальницком городке.

К январю 1671 года восточная Украина уже утихла, и на Дону господствовали иные настроения. Авторитет и влияние Разина резко упали, усилилось его противостояние с низовыми казаками. В Черкасске одержал верх атаман Яковлев, всегда остававшийся верным Москве. В феврале 1671 года Разин попытался захватить Черкасск, но ему это не удалось. В это же время в Москве патриарх Иосиф предал Разина анафеме, и казаки решились действовать против Степана.

(14) 24 апреля 1671 года Степан Разин был захвачен казачьими старшинами в плен, которые взяли штурмом и сожгли Кагальницкий городок, а плененного Разина выдали царским властям.

После пыток Степан Разин (6) 16 июня 1671 года был публично казнен в Москве возле Лобного места.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 27 Апреля 2013, 09:59:04 | Сообщение # 39 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| День спецчастей

27 апреля 1946 года приказом МВД СССР в составе Управления МВД по охране важных предприятий промышленности создано специальное отделение по охране научно-исследовательских институтов и лабораторий академии наук СССР, занимающихся исследованиями в области атомной энергетики.

Именно этот день отмечается как профессиональный праздник воинских частей внутренних войск по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождения специальных грузов (МПСР, ВГО и СГ).

В войсках этого рода есть неофициальное, но вполне устоявшееся наименование — «спецчасти». И свой профессиональный праздник военнослужащие называют именно Днем спецчастей. Полное название праздника звучит: День образования воинских частей по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и сопровождения специальных грузов.

Долгое время деятельность этих частей была скрыта от внимания широкой общественности из-за специфики решаемых ими задач. Да и сегодня в прессе не часто встретишь информацию об их служебно-боевой деятельности.

Система охраны важных государственных объектов сложилась после Великой Отечественной войны, когда в стране зарождалась атомная промышленность, наращивался военно-промышленный комплекс, создавались многие научно-исследовательские институты, разрабатывающие стратегические вооружения. Им необходимо было обеспечить надежную охрану и безопасность, принять меры к сохранению государственных тайн и секретов, рождавшихся в научных лабораториях и институтах.

Выполнение этого рода задач было возложено на специально создаваемые в составе внутренних войск МВД воинские части и соединения.

Уже к июню 1946 года были сформированы пять комендатур, первой из которых стала спецкомендатура по охране лаборатории измерительных приборов № 2 Академии наук СССР, ныне — Российский научный центр «Курчатовский институт». В августе 1946 года воинские части приступили к выполнению задач по охране мест проведения специальных работ.

Военнослужащие воинских частей по охране важных государственных объектов и специальных грузов всегда добросовестно выполняли свои служебно-боевые задачи, нередко рискуя собственной жизнью, защищая население от природных и техногенных катастроф. Войска участвовали в ликвидации последствий аварий на комбинате «Маяк» в 1957 году, на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

Сегодня соединения и воинские части внутренних войск МВД России по охране мест проведения специальных работ, важных государственных объектов и специальных грузов выполняют служебно-боевые задачи на основании федерального закона «О внутренних войсках Министерства внутренних дел Российской Федерации» и обеспечивают надежную охрану более 100 важных государственных объектов.

Под охраной войск находятся объекты ядерного оружейного комплекса, атомные станции, научно-исследовательские институты и конструкторские бюро, особо режимные объекты, объекты оборонной промышленности, производства и хранения боеприпасов, взрывчатых веществ, государственных ценностей.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 28 Апреля 2013, 00:10:50 | Сообщение # 40 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| В Соликамске скончался десятый участник группы Дятлова

В Соликамске после продолжительной болезни скончался Юрий Юдин, десятый участник похода по Северному Уралу 1959 года под руководством Игоря Дятлова, сообщает «Комсомольская правда — Екатеринбург». Юдин умер на 77-м году жизни утром в субботу, 27 апреля. В последнее время он тяжело болел, но от операции, деньги на которую для него собрал Фонд памяти группы Дятлова, отказался.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Вторник, 30 Апреля 2013, 20:01:50 | Сообщение # 41 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| В Нидерландах принял присягу новый король

В Амстердаме прошла официальная церемония отречения от престола 75-летней королевы Нидерландов Беатрикс. Она передала корону своему сыну, Виллему-Александру, принцу Оранскому.

Беатрикс формально отреклась от престола во время короткой церемонии в королевском дворце в Амстердаме, и новый король принес присягу в церкви Nieuwe Kerk, находящейся рядом с дворцом.

В своей речи он заявил, что хочет быть современным королем. Он также сказал, что будет искать то, что сможет воссоединить народ в легкие и трудные времена.

46-летний Виллем-Александр стал первым мужчиной на нидерландском престоле после Виллема III, который скончался в 1890 году. С тех пор в Нидерландах возглавляли страну только королевы.

Беатрикс вступила на престол Нидерландов в 1980 году.

Королева объявила о своем намерении отречься от престола в январе. Она сказала, что ее сын готов править страной и что пора передать трон новому поколению.

Короткая церемония

На ужине накануне отречения присутствовали многие представители королевских домов Европы: принц Уэльский Чарльз с герцогиней Корнуолльской, принц Фелипе и принцесса Летиция из Испании и данский крон-принц Фредерик с супругой.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 01 Мая 2013, 08:59:04 | Сообщение # 42 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 1 мая 1944 г. 69 лет назад

Учреждена медаль «За оборону Москвы»

Сражение под Москвой – одно из крупнейших и решающих сражений Великой Отечественной войны. Немецкое командование сосредоточило на московском направлении огромные силы. Жители столицы в помощь частям Советской Армии в короткий срок создали на подступах к городу противотанковые рвы, металлические ежи, лесные завалы. Благодаря самоотверженности советских воинов и помогавшего им населения наступление противника под Москвой было остановлено.

1 мая 1944 года для награждения участников героической обороны Москвы Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «За оборону Москвы», также было утверждено ее описание и Положение. Автором рисунка медали стал художник Н.Москалев.

Медалью награждались все участники обороны Москвы. Это и военнослужащие Советской Армии и войск НКВД, которые участвовали в обороне столицы, и гражданские лица, принимавшие активное участие в противовоздушной обороне города, в борьбе с пожарами от налетов вражеской авиации, в строительстве оборонительных укреплений, в поддержании общественного порядка, в уходе за больными и ранеными или своей работой на предприятиях и в других мероприятиях, связанных с защитой столицы. Медаль также вручалась партизанам Московской области и активным участникам обороны города Тулы.

Вручение медалей производилось от имени Президиума Верховного Совета СССР на основании документов, удостоверяющих фактическое участие в обороне Москвы, выдаваемых командирами частей, начальниками военно-лечебных заведений и Московскими областными и городскими властями. Медаль «За оборону Москвы» носится на левой стороне груди и, при наличии других медалей СССР, располагается после медали «За оборону Ленинграда».

Медаль «За оборону Москвы» – это единственная награда, учрежденная в годы войны за оборону города, который в 1940-е годы не был удостоен звания «Город-герой» (Указ о присвоении столице нашей страны этого почетного звания вышел в декабре 1966 года).

Первое вручение медали «За оборону Москвы» состоялось 20 июля 1944 года. Ее вручили И.В.Сталину вместе с удостоверением к ней № 000001. К 1962 году медалью было награждено около 500 тысяч человек, среди которых более 20 тысяч подростков – участников обороны Москвы.

По состоянию на начало 1995 года медалью было награждено более одного миллиона человек. В случае гибели или смерти награжденного, медаль вместе с удостоверением вручалась его семье для хранения как память. Для многих, кто пережил оборону Москвы, эта латунная медаль стала самой дорогой наградой.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 02 Мая 2013, 23:44:50 | Сообщение # 43 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| Российский ученый рассказал об обнаружении фрагментов Тунгусского метеорита

Сотрудник Государственного минералогического музея имени Вернадского РАН Андрей Злобин заявил об обнаружении трех предположительных фрагментов тунгусского метеорита. Препринт статьи с описанием найденных камней ученый выложил в архив Корнельского университета, кратко ее содержание пересказывает блог издания Technology Review.

Поиски фрагментов метеорита Злобин начал с так называемой Сусловской воронки, над которой, как считают многие специалисты, произошел взрыв Тунгусского болида. После проведения безрезультатных раскопок в 10 различных точках воронки, ученый решил продолжить поиски на берегах реки Хушмы. Здесь, по предположению Злобина, могли длительное время собираться материалы небесного тела.

На береге Хушмы Злобину удалось обнаружить три камня, которые, по его словам, с высокой вероятностью являются фрагментами метеорита. В качестве аргумента в пользу внеземного происхождения камней ученый приводит характерные вмятины на их поверхности, напоминающие метеоритные регмаглипты, образующиеся при движении тел с большой скоростью в атмосфере.

По словам Злобина, образцы были найдены в ходе экспедиции, предпринятой им еще в 1988 году, однако с тех пор не подвергались анализу. Причины такой задержки исследования ученый в препринте не поясняет. Кроме того, Злобин не провел химического и кристаллографического анализа найденных камней, а препринт его статьи не прошел стандартную процедуру научного рецензирования.

На основе опроса очевидцев известно, что взрыв в районе реки Подкаменной Тунгуски произошел 30 ноября 1908 года в 7:14 по местному времени. Взрывной волной был повален лес на площади около 2000 квадратных километров, однако кратера обнаружено не было (недавно об обнаружении предполагаемого кратера сообщали итальянские ученые). В район предполагаемого падения несколько раз отправляли экспедиции, самую известную из которых возглавлял Леонид Кулик. Достоверных фрагментов взорвавшегося в районе Тунгуски небесного тела до сих пор обнаружить не удавалось. По наиболее распостраненной среди ученых версии, взрыв был вызван вхождением в атмосферу ледовой кометы, большая часть материала которой испарилась.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Понедельник, 20 Мая 2013, 08:38:06 | Сообщение # 44 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 20 мая 1742 г. 271 год назад

Русский штурман Семён Челюскин на собачьих упряжках достиг самой северной оконечности Евразии – мыса, названного впоследствии его именем (мыс Челюскина)

Семён Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель. В 1733-1743 годах он, уже будучи в должности штурмана, принимал самое активное участие во второй Камчатской экспедиции. Челюскин работал в отрядах В.Прончищева и Х.Лаптева, занимаясь исследованием Таймырского полуострова.

В начале декабря 1741 года Челюскин на собачьих упряжках с казаками Фофановым и Гороховым вновь отправился на Таймыр, чтобы завершить опись северной части полуострова. Почти три месяца путешественники добирались до устья Хатанги. Стояли суровые морозы – до –50°С, провизии постоянно не хватало.

В апреле 1742 года группа дошла до мыса Св. Фаддея, где на высоком берегу путешественники соорудили маяк. Севернее еще никто не проникал, а штурман с двумя казаками двинулись дальше на север. Челюскин продолжал вести наблюдения с особой тщательностью. Его путевой журнал, единственная копия которого хранится в Госархиве Военно-Морского Флота в Санкт-Петербурге, – замечательный документ, свидетельствующий о необычайном упорстве и выносливости штурмана, его прекрасных организаторских способностях.

(9) 20 мая 1742 года штурман Семён Челюскин на собачьей упряжке достиг мыса, как впоследствии будет доказано – самой северной точки материка Евразии. Он записал в путевом журнале навсегда вошедшие в историю географических открытий слова: «Погода пасмурная, снег и туман. Приехали к мысу. Сей мыс каменной, приярой, высоты средней, около оного льды глаткие и торосов нет. Здесь именован мною оный мыс: Восточный Северный. Поставил маяк – одно бревно, которое вез с собою».

Мыс не произвел на штурмана впечатления: в журнале он отметил, что берег здесь очень низкий и песчаный, с «небольшим выгибом». По его мнению, Восточный Северный мыс здесь окончился. Челюскин сделал открытие, которое опередило географическую науку и время.

Затем штурман направился на юго-запад к устью Нижней Таймыры. На карту были нанесены последние неисследованные километры северного побережья Таймыра, где Челюскин проехал и прошел, выполняя описи, в общей сложности более 7 тысяч километров.

Столетие спустя, впервые после первопроходцев, по Таймыру путешествовал будущий российский академик А.Ф.Миддендорф. По его предложению, Русское географическое общество переименовало северную оконечность Евразии из мыса Восточно-Северный в мыс Челюскина. С 1878 года это название было внесено в международную литературу и карты. Лишь в 1919 году норвежский геофизик и океанограф Х.Свердруп на шхуне «Мод», установил, что именно этот невзрачный мыс и есть северная оконечность Евразии.

В настоящее время на мысе Челюскина – самой северной точке полуострова Таймыр и материковой Азии (77°43' с. ш. и 104°18' в. д.) – находится полярная станция – радиометеорологический центр, где зимуют от 8 до 10 человек. Здесь же расположен и самый северный аэродром континентальной Евразии «Мыс Челюскин».

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 23 Мая 2013, 08:05:35 | Сообщение # 45 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 23 мая 1949 г. 64 года назад

День образования Федеративной Республики Германия

После капитуляции фашистской Германии в 1945 году вся полнота власти в стране перешла в руки военных губернаторов в четырех оккупационных зонах, на которые была поделена Германия – советской, американской, английской и французской. Начало «холодной войны», растущая конфронтация между СССР и Западом делали невозможным воссоздание единого германского государства. Поэтому западные державы приняли решение способствовать его образованию на территориях, находящихся под их оккупационным контролем.

Парламентский совет, в который вошли представители Ландтагов (парламентов) одиннадцати земель западных оккупационных зон Германии и Западного Берлина, 8 мая 1949 года принял Основной закон будущего государства. Проект закона был подготовлен комитетом немецких специалистов конституционного права. Название «Федеративная Республика Германии» было придумано Т.Хейсом, будущим первым президентом страны.

23 мая 1949 года Основной закон (конституция) был опубликован и вступил в силу. Таким образом в западной оккупационной зоне была создана Федеративная Республика Германия (ФРГ) со столицей в Бонне. Этот день считается днем образования ФРГ.

Согласно Основному закону новое государство было открыто для присоединения остальных германских земель. Однако в советской зоне оккупации 7 октября 1949 года была принята своя конституция, и провозглашено второе германское государство – Германская Демократическая Республика (ГДР).

Основной закон провозгласил ФРГ как правовое, федеративное, демократическое, республиканское и социальное государство. Он содержал подробный перечень гражданских прав и свобод, гарантированных государством, и исходил из принципов общечеловеческих ценностей: демократии, справедливости, равенства, разделения властей, гуманности.

Основной закон ФРГ 1949 года – конституция Германии, в которой закреплены основы правовой и политической системы страны. Этот документ был задуман как переходный, а его официальное название – Основной закон – подчеркивало его временный характер, т.к. он вступил в силу только на территории западных оккупационных зон. Ведь существовала надежда на создание единого государства. Предполагалось, что после полного объединения Германии он будет заменен более обстоятельным документом, Конституцией, которую, в отличие от Основного закона, примут всенародным голосованием.

Нормы Основного закона действовали в качестве обычного права ФРГ до конца 1980-х годов. Объединение страны произошло лишь 3 октября 1990 года, именно с этого момента Основной закон ФРГ стал конституцией объединенной Германии и всего немецкого народа.

Хотя Основной закон принимался как временная конституция, однако время показало, что он был одним из самых удачных конституционных документов в истории Германии. Комиссия, приступившая к работе после присоединения ГДР к ФРГ в 1990 году, пришла к выводу о том, что необходимость принятия новой конституции отсутствует, и положение о временном характере Основного закона было удалено из текста.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 23 Мая 2013, 08:47:16 | Сообщение # 46 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26305

Статус: Отсутствует

| 1925

Слиянием Общества друзей воздушного флота и доброхима образован АВИАХИМ (Общество содействия авиационно-химическому строительству). Просуществовал до 23 января 1927 года. Ему на смену пришел ОСОАВИАХИМ

Авиахим

— массовая добровольная общественная организация граждан СССР, существовавшая в 1925—1927; объединение Общества друзей воздушного флота и Доброхима. Первое значительное мероприятие А. — проведение крупного для того времени (1925) перелёта группы из 6 самолётов по маршруту Москва — Улан-Батор — Пекин. В задачу перелёта входила всесторонняя проверка надёжности отечественных самолётов и двигателей, а также тщательное изучение трассы будущих воздушных сообщений (см. Перелёты). В том же году А. совместно с Управлением ВВС и «Добролётом» провёл агитационную компанию по ознакомлению населения с авиацией. В различные районы Советского Союза, главным образом в наиболее отдалённые от промышленных и культурных центров, были одновременно направлены 55 самолётов. Многие тысячи советских людей получили возможность впервые увидеть самолёт и совершить непродолжительные полёты в качестве пассажиров. А. провёл в Крыму третьи Всесоюзные планёрные соревнования (1925), организовал ряд перелётов (1926), передал стране 159 военных и гражданских самолётов, построенных на добровольные денежные взносы советских граждан. Общество имело 72 клуба, 2 тысячи библиотек, около 1000 авиахимкружков. В 1927 А. объединился с Обществом содействия обороне в Осоавиахим.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Саня | Дата: Вторник, 28 Мая 2013, 09:10:10 | Сообщение # 47 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| Москва простится с Петром Тодоровским

Прощание с режиссером Петром Тодоровским пройдет сегодня в московском Доме кино. Об этом ИТАР-ТАСС сообщил пресс— секретарь Союза кинематографистов РФ Дмитрий Якунин.

«Прощание и гражданская панихида по Петру Ефимовичу начнется в 11:00 мск в Доме кино на Васильевской», — уточнил он. После, по согласованию с московскими властями, пройдут похороны на Новодевичьем кладбище.

Петр Тодоровский скончался 24 мая от сердечного приступа. Ему было 87 лет. Среди самых известных фильмов режиссера — «Военно-полевой роман», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Интердевочка» и «Анкор, еще анкор».

Размышляя о своей картине «Любимая женщина механика Гаврилова», сам Петр Ефимович признавался, что это была его самая трудная лента. «Сначала все шло прекрасно — легкая история, лето, Одесса, — говорил режиссер. — Первую часть ленты сняли мгновенно. Но потом Люся /Людмила Гурченко — прим. ИТАР-ТАСС/ неожиданно перестала верить в меня как в режиссера».

«Картину принимали хорошо, а мы после съемок едва кивали друг другу, — продолжал Тодоровский. — И лишь спустя годы, когда я снял фильмы „Военно-полевой роман“ и „Анкор, еще Анкор“, мы случайно встретились с Гурченко, она подошла, упала ко мне на грудь и молча долго стояла. Она призналась, что изменила ко мне отношение, и с тех пор мы стали самыми большими друзьями».

Исполнитель «небольшой, но главной роли» в этом фильме Сергей Шакуров вспоминал, что основной темой творчества режиссера всегда была война. «Петр Ефимович прошел всю Великую Отечественную, — замечал Шакуров. — Он был восхищен работой фронтовых кинооператоров и загадал, что, если выживет, обязательно освоит эту профессию». И всю жизнь Тодоровский не забывал военную тему.

«В нашем кинематографе немного таких безусловных авторитетов, каким был Петр Ефимович, — сказал ИТАР-ТАСС министр культуры РФ Владимир Мединский. — Его фильмы можно назвать летописью разных периодов жизни нашей страны».

«Тодоровский умел увидеть историю, героев, обстоятельства и потом передать на экране так, что у зрителя не возникало сомнений — на экране правда, — считает министр. — Поэтому его картины смотрят, пересматривают и будут смотреть еще много лет».

Петр Тодоровский — номинант на премию «Оскар», обладатель «Ники» и «Золотого Орла». Он известен также как кинооператор, сценарист, актер и композитор. Его сын Валерий Тодоровский тоже стал популярным режиссером.

Корр. ИТАР-ТАСС

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Четверг, 06 Июня 2013, 09:10:56 | Сообщение # 48 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

|

6 июня, в день рождения великого русского поэта А. С. Пушкина, в рамках программы поддержки и развития многоязычия и культурного многообразия, в ООН отмечается День русского языка. Одна из целей этой программы — поддержание равноправия всех шести официальных языков ООН: английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского.

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

|

| Саня | Дата: Среда, 26 Июня 2013, 09:06:14 | Сообщение # 50 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| Конец гения и злодея. 60 лет назад был арестован Лаврентий Берия

Всемогущий глава НКВД и руководитель советского «атомного проекта» остаётся одной из самых загадочных фигур в отечественной истории

Лаврентий Павлович Берия на протяжении последних десятилетий в официальной историографии представлен как одна из самых мрачных фигур за всю историю России. Его часто сравнивают с Малютой Скуратовым, приближённым царя Ивана Грозного, главой опричников. Берия представляется главным «сталинским палачом», на которого возлагается главная ответственность за политические репрессии.

Солдат революции

Во многом это связано с тем, что историю всегда пишут победители. Лаврентий Берия, проигравший борьбу за власть после смерти Иосифа Сталина, расплатился за своё поражение не только жизнью, но и тем, что был объявлен главным «козлом отпущения» за все ошибки и злоупотребления сталинского периода.

Было бы глупо считать Берию ни в чём не повинной жертвой, однако стоит признать, что о реальной личности этого человека и его роли в истории известно мало.

Родившийся 17 марта 1899 года в бедной крестьянской семье в Абхазии Лаврентий Берия уже в 16 лет включился в революционную борьбу в Закавказье. Несколько раз оказывался в тюрьме. После окончательного установления Советской власти 21-летний Берия начал службу в органах ЧК Азербайджана, а затем Грузии. Он участвовал в разгроме контрреволюционного подполья, за что был награждён орденом Красного Знамени.

В 1927 году Лаврентий Берия стал наркомом внутренних дел Грузинской ССР, в 1931 году он занял пост первого секретаря ЦК Компартии Грузии, фактически став первым лицом в республике.

Хозяйственник и правозащитник

С этого периода Берия имеет противоречивую репутацию — с одной стороны, его обвиняют в репрессиях против политических конкурентов, с другой — отмечают, что 32-летний политик показал себя крепким хозяйственником, благодаря которому Грузия и Закавказье в целом стали бурно экономически развиваться. Именно благодаря Берии были установлены высокие закупочные цены на производимые в регионе чай, виноград, мандарины. С этого и началась слава Грузии как одной из самых зажиточных республик СССР.

Как активный политик и республиканский лидер, Берия не мог быть непричастен к политическим репрессиям, однако он, вопреки расхожему мнению, не имеет отношения к «Большому террору» — периоду 1937–1938 годов, когда менее чем за два года было уничтожено несколько сотен тысяч человек, по большей части представлявших собой партийную, государственную и военную элиту страны.

Лаврентий Берия в аппарате НКВД СССР появился в августе 1938 года, когда размах террора, учинённого наркомом НКВД Николаем Ежовым, напугал высшее советское руководство. Назначение Берии было призвано «осадить» разбушевавшегося «силовика» и вернуть ситуацию под контроль.

В ноябре 1938 года 39-летний Лаврентий Берия возглавил НКВД СССР, сменив Николая Ежова. Именно приход Берии считается окончанием «Большого террора», более того, в течение следующих двух лет на волю вышли около 200 тысяч незаконно арестованных и осуждённых при Ежове.

Путь к власти через бомбу

В годы войны Берия не только занимался работой НКВД и НКГБ, но и был куратором оборонной промышленности, транспорта. Он сыграл не последнюю роль в обеспечении эвакуации промышленных предприятий на Восток страны.

В 1944 году, в условиях войны, Лаврентий Берия был куратором советского «атомного проекта». В этом деле он проявил уникальные организаторские способности, благодаря которым атомная бомба у СССР появилась в 1949 году, намного раньше, чем этого ожидали американцы.

Именно успех «атомного проекта» сделал Берию не просто одним из высокопоставленных государственных деятелей, но одним из тех, кто мог рассматриваться как преемник Сталина.

К моменту смерти Иосифа Сталина 5 марта 1953 года в советском руководстве не было фигуры, которая могла взять на себя всю полноту власти. Фактически образовался правящий триумвират — Георгий Маленков, глава Советского правительства и формальный лидер страны, Никита Хрущёв, ставший после смерти Сталина лидером партии, и Лаврентий Берия, возглавивший Министерство внутренних дел, в состав которого вошло и Министерство государственной безопасности.

Борьба за лидерство

Такое троевластие не могло продлиться долго — каждая из сторон укрепляла свои позиции. Берия назначал на руководящие посты в МВД своих людей, предполагая, что именно контроль над силовыми органами решит дело.

Довольно трудно сейчас сказать, что ждало бы страну под властью Берии. Одни говорят о «жёсткой руке» и новом витке репрессий, другие уверяют, что глава МВД готовил масштабную реабилитацию политзаключённых.

Наиболее радикальные утверждают, что Берия, как успешный хозяйственник, был нацелен на деидеологизацию страны, построение рыночной экономики и даже на предоставление независимости прибалтийским республикам.

Но какие бы ни были у Берии планы, им не суждено было реализоваться. Никита Хрущёв, в своё время один из самых активных проводников политики «Большого террора», начал игру на опережение. Он сумел заключить союз с Георгием Маленковым и ещё двумя видными политиками — Николаем Булганиным и Вячеславом Молотовым, направленный против главы МВД.

Берия явно недооценил угрозу, полагая, что контроль над МВД позволяет ему не опасаться за свою безопасность. Хрущёву, однако, удалось перетянуть на свою сторону военных, в том числе самого Георгия Жукова.

Падение

Развязка наступила на совещании Совмина СССР 26 июня 1953 года в Кремле, где Хрущёв неожиданно обвинил Берию в антигосударственной деятельности и шпионаже в пользу Великобритании. Растерянный Берия пытался оправдываться, а часть заговорщиков заколебалась, предлагая просто «указать на ошибки» главе МВД. Но в ключевой момент в зале заседаний появились генералы во главе с Жуковым, которые арестовали Берию.

На машине одного из генералов Берию вывезли из Кремля на гарнизонную гауптвахту Московского военного округа, а спустя сутки перевели в специально оборудованную камеру в бомбоубежище при штабе МВО.

В день ареста Берии в Москву были стянуты армейские подразделения на случай осложнения ситуации. Однако до уличных боёв не дошло. В течение следующих нескольких дней были арестованы ближайшие сподвижники Берии, которые могли попытаться освободить своего шефа.

В декабре 1953 года Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР под председательством маршала Ивана Конева рассмотрело «дело Берии». Обвинения, выдвинутые против главы МВД, мало чем отличались от тех, которые использовались в годы «Большого террора» — ему вменялся шпионаж, злоупотребления властью, массовые изнасилования и многое другое. Данные обвинения имели мало отношения к реальной деятельности Берии, а сам процесс не ставил задачу установить истину.

23 декабря 1953 года Лаврентий Берия был приговорён к смертной казни и расстрелян в бункере штаба МВО в присутствии генпрокурора страны Руденко. Ночью тело казнённого было доставлено в 1-й Московский крематорий, сожжено, а прах развеян над Москвой-рекой.

Есть, правда, и альтернативная версия событий, о которой рассказывал сын Берии Серго Лаврентиевич, а также дочь Сталина Светлана Аллилуева. Согласно ей, никакого заседания Совмина 26 июня 1953 года не было. Лаврентий Берия был убит в перестрелке в собственном доме, когда его пытались захватить заговорщики.

Противоречия в версиях смерти Берии подобны его противоречивой исторической роли.

Так или иначе, но история нашей страны после 26 июня 1953 года пошла совсем другим путём. Хорошим или плохим, но совершенно определённо — не путём Лаврентия Берии.

http://www.aif.ru/society/article/64429

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Пятница, 28 Июня 2013, 13:06:24 | Сообщение # 51 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

| В этот день, 28 июня 1941 года впервые прозвучала песня «Священная война»

Она стала гимном защиты Отечества. Автор текста песни – поэт Василий Лебедев-Кумач. Сразу же после публикации композитор Александр Александров написал к ним музыку. Вплоть до октября 1941-го «Священная война» широко не исполнялась, так как считалось, что она имеет чрезмерно трагичное звучание: в ней пелось не о скорой победе, а о тяжёлой смертной битве. Только с 15 октября 1941 года, когда вермахт захватил Калугу, Ржев и Калинин, «Священная война» стала ежедневно звучать по всесоюзному радио каждое утро после боя кремлёвских курантов.

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| руди_ | Дата: Пятница, 28 Июня 2013, 20:13:15 | Сообщение # 52 |

Группа: Суперстар

Сообщений: 6008

Статус: Отсутствует

| Цитата (ВладС) В этот день, 28 июня 1941 года впервые прозвучала песня «Священная война»

Владимир, бесспорно, памятное событие!

189 Гв. АПИБ: Олава 1957-1959 г.г., Бжег 1960-1961 г.г.

164 ОГРАП: Бжег 1961-1966 г.г.

Рудольф Горяшин

|

| |

| |

| Саня | Дата: Вторник, 09 Июля 2013, 08:46:48 | Сообщение # 53 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 9 июля 1877 г. 136 лет назад

В США изобретатель телефона Александр Белл создал первую телефонную компанию «Bell Telephone Company»

С 1873 года профессор физиологии органов речи Бостонского университета Александр Белл работал над изобретением гармонического телеграфа. Этот прибор должен был по одному телеграфному проводу передавать одновременно семь телеграмм (по числу нот в октаве). Использовалось при этом семь пар гибких металлических пластинок. Каждая пара настраивалась на свою частоту. Во время опытов 2 июня 1875 года свободный конец одной из пластинок на передающей стороне линии приварился к контакту. Помощник Белла механик Томас Ватсон пытался устранить эту неисправность и при этом нецензурно выражался. Белл в это время в другой комнате работал с приемными пластинками. Он уловил пришедший по проводам едва слышный звук ругательств своего механика. Белл вдруг понял, что самопроизвольно закрепленная на обоих концах пластинка превратилась в своеобразную гибкую мембрану. Она находилась над полюсом магнита и изменяла его магнитный поток. При этом ток, поступающий в линию, изменялся в такт с колебаниями воздуха, вызываемыми бормотанием Ватсона. Почти год ученый совершенствовал свое изобретение. Заявку на изобретение он подал 14 февраля 1876 года, а 7 марта получил патент. 10 марта 1876 года состоялась передача первой членораздельной фразы, ставшей исторической: «Мистер Ватсон, идите сюда. Вы мне нужны». Эта передача была осуществлена по 12-ти метровому проводу, соединяющему квартиру Белла с лабораторией на чердаке. Демонстрация аппарата произвела на американскую общественность настолько сильное впечатление, что это обстоятельство позволило изобретателю не только основать собственную «Телефонную компанию Белла» (дата создания которой 9 июля 1877 года), но и достаточно быстро превратить ее в преуспевающий концерн. В 1881 году открываются первые телефонные станции. Коммутация на них велась вручную, с помощью штекеров, которыми ловко управляли «телефонные барышни».

© Calend.ru

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 10 Июля 2013, 08:26:35 | Сообщение # 54 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 10 июля 1934 г. 79 лет назад

Постановлением ВЦИК ОГПУ преобразовано в Главное управление государственной безопасности в составе впервые созданного Наркомата внутренних дел (НКВД)

10 июля 1934 года ЦИК СССР принял постановление «Об образовании общесоюзного Народного комиссариата внутренних дел», в составе которого были созданы Главные управления государственной безопасности, рабоче-крестьянской милиции, пограничной и внутренней охраны, пожарной охраны, исправительно-трудовых лагерей и трудовых поселений. Создавались так называемые «тройки» на местах, состоящие из 1-го секретаря обкома или ЦК, начальника соответствующего НКВД и прокурора края, области или республики. При Народном комиссаре внутренних дел СССР организовывалось Особое совещание, которому предоставлялось право применять в административном порядке высылку, ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря на срок до пяти лет и высылку за пределы Союза ССР. Этот административный орган наделялся судебными полномочиями, что не могло не привести к нарушениям законности, прав граждан. Миллионы людей были сосланы в лагеря ГУЛАГа и сотни тысяч приговорены к высшей мере наказания. Во многих случаях доказательства не играли особой роли, достаточно было анонимного доноса для ареста. Использование «Физической диалектики наказания» было санкционировано специальным указом государства, который открыл двери многочисленным злоупотреблениям. Результатами таких операций были сотни массовых захоронений, обнаруженных позже по всей стране. Архивные документы доказывают «плановую систему» массовых расстрелов. Такие планы показывали количество и соотношение жертв (официально «врагов народа») к определенным районам. Семьи репрессированных, включая детей, должны были быть автоматически репрессированы, согласно приказу по НКВД № 00486. Процессы проводились согласно решениям Политбюро Коммунистической Партии. Среди них особенно широко известны - процесс против инженеров («Шахтинское дело»), партийной и военной элиты («фашистский заговор»), медицинского персонала («Дело врачей»).

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Суббота, 20 Июля 2013, 14:35:15 | Сообщение # 55 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

| 60 лет назад, 20 июля 1953 года

СССР восстановил дипломатические отношения с Израилем

В начале 50-х годов прошлого века советско-израильские отношения находились в стадии тихой перепалки. Проявлялась она в первую очередь в полемике в прессе: сотрудники советской миссии в Израиле постоянно указывали на факты публикации антисоветских статей в израильских газетах, а в ответ советские газеты помещали на своих страницах критику правительства Израиля. Особенный резонанс имела крупная публикация в “Литературной газете”, где содержались выпады против внешней проамериканской политики Израиля. Острым оставался и вопрос иммиграции советских евреев в Израиль. В ходе встречи министра иностранных дел Израиля Шаретта с министром иностранных дел СССР Вышинским 6 января 1952 года в Париже стороны в очередной раз не могли достичь соглашений в этом вопросе, так как СССР не желал согласиться на эмиграцию тысяч своих граждан (с официальной точки зрения, национальный вопрос в Советском Союзе был решен, поэтому теоретически ни одна из национальных групп не могла бы искать лучшей жизни, чем в СССР).

Нельзя не упомянуть и о “Деле врачей”, по которому в начале 1953 года в СССР было арестовано несколько медиков еврейской национальности. Это вызвало чрезвычайный резонанс в Израиле и представлялось как проявление государственного антисемитизма в СССР. 9 февраля этого же года на территории миссии СССР произошел взрыв бомбы, брошенной неизвестными террористами. В ноте протеста от имени правительства Советского Союза ответственность за террористический акт возлагалась на правительство Израиля, тем самым сообщалось о разрыве дипломатических отношений между государствами. После смерти Сталина 5 марта 1953 года и прекращения “дела врачей”, правительство Израиля предприняло попытки выяснить возможность восстановления дипломатических отношений с СССР. Смерть Сталина и возможные перемены в советской политике давали Израилю надежду и на изменение позиции советского руководства по вопросу репатриации советских евреев. В итоге 20 июля этого же года дипломатические отношения между СССР и Израилем восстановились, но былого взаимопонимания между двумя странами уже не было.

В ходе Шестидневной войны с 5 по 10 июня 1967 г. Израиль, воевавший одновременно с Сирией, Иорданией и Египтом, заняла Синайский полуостров, Самарию, Голанские высоты и Сектор Газа. Кнессет принял «Закон об охране святых мест», гарантирующий безопасность священных мест и свободу отправления культа для представителей всех религий. 10 июня 1967 года Советский Союз разорвали дипломатические отношения с Израилем. СССР внес в ООН несколько предложений о признании Израиля в качестве агрессора, но большинством голосов эти предложения были отклонены. Дипломатические отношения СССР и Израиля были частично восстановлены только 30 сентября 1990 года, полностью — 18 октября 1991 года.

Сегодня российско-израильские отношения нельзя назвать безоблачными. Спад в торгово-экономических показателях, негативная реакция Израиля на признание в свое время Россией победы движения “Хамас” на выборах в Палестине, поддержка Россией Ирана и Сирии привели к ухудшению российско-израильских отношений.

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| Саня | Дата: Вторник, 23 Июля 2013, 00:32:54 | Сообщение # 56 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| Скончался звезда сериала «Закон и порядок»

Известный американский актер Деннис Фарина скончался в понедельник в США в возрасте 69 лет.

Смерть наступила в результате образования тромба в легком актера, сообщил агент Фарины. Последние дни актер провел в городе Скотсдейл, штат Аризона.

Деннис Фарина наиболее известен ролью детектива Джо Фонтаны в телевизионном сериале «Закон и порядок», выходившем на экраны с 2004 по 2006 год. Он также запомнился зрителям небольшими, но яркими ролями в таких культовых фильмах, как «Большой куш», «Спасти рядового Райана», «Достать коротышку», а также множестве других фильмов.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 25 Июля 2013, 08:58:10 | Сообщение # 57 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 25 июля 2000 г. 13 лет назад

В парижском аэропорту потерпел катастрофу сверхзвуковой пассажирский лайнер Конкорд

Свой первый испытательный полет cверхзвуковой пассажирский самолет Конкорд совершил в 1969 году, а в августе 1995-го на Конкорде был установлен рекорд скорости облета Земли – 31 час 30 минут. В 1976 году самолеты начали регулярные коммерческие рейсы с пассажирами на борту. С начала эксплуатации услугами Конкордов воспользовались более трех миллионов человек. Лайнером летали королева Великобритании Елизавета II, музыканты Пол Маккартни и Мик Джаггер, актеры, спортсмены, политики. Однако в связи с катастрофой, произошедшей в парижском аэропорту 25 июля 2000 года, в которой погибли 113 человек (109 находившихся на его борту и четверо жильцов гостиницы, на которую рухнул пылающий самолет), эксплуатация Конкорда была прекращена до 2001 года. В 2001 году полеты возобновились, но авиакомпаниям так и не удалось вернуть прежнее доверие к лайнеру, прежде считавшемуся самым надежным в мире. 10 апреля 2003 года авиакомпании Эр Франс и Бритиш Эйруэйз объявили в коммюнике, что полеты французско-британского сверхзвукового пассажирского авиалайнера Конкорд будут окончательно прекращены с 1 ноября 2003 года. 24 октября 2003 года в лондонском аэропорту Хитроу приземлились друг за другом сразу три Конкорда. Первый вернулся из последнего полета в Эдинбург. Второй совершил специальный круг почета над Бискайским заливом. Третий самолет прибыл в Лондон из Нью-Йорка. На его борту находились около 100 человек, которые были основными пассажирами «Конкордов» на протяжении 27 лет. На борту последнего рейса через Атлантику летели актриса Джоан Коллинз, известные британские телеведущие Джереми Кларксон и Дэвид Фрост.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Понедельник, 05 Августа 2013, 11:24:08 | Сообщение # 58 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

| 70 лет назад, 5 августа 1943 года, был произведён первый победный салют во время Великой Отечественной войны — 12 залпов из 124 орудий. Салют прозвучал в Москве в честь освобождения городов Орла и Белгорода войсками Западного, Центрального, Воронежского, Брянского и Степного фронтов в ходе Курской битвы. И Орел, и Белгород именуются "Город первого салюта".

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Вторник, 06 Августа 2013, 19:16:22 | Сообщение # 59 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64629

Статус: Отсутствует

| В этот день, 6 августа 1915 года, русские солдаты, оборонявшие крепость Осовец, при отражении немецкой газовой атаки обратили нападающих в бегство. Контратака 13-й роты 226-го Землянского полка вошла в историю как "атака мертвецов".

"Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась... контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка, чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. <...> Это сражение войдет в историю как „атака мертвецов“." Владимир Воронов Русские не сдаются // Совершенно секретно : журнал. — 2009. — № 8.

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 08 Августа 2013, 08:45:50 | Сообщение # 60 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 8 августа 1924 г. 89 лет назад

В Москве появилась первая регулярная внутригородская автобусная линия

В конце 1898 года в Москве появились первые автомобили. Число их быстро увеличивалось, и уже в 1907 году в городе стали курсировать первые авто-таксомоторы. В это время были сделаны первые попытки организовать в городе автобусное сообщение. Первая пробная линия «автомобильных линеек» на 8 и 12 мест была открыта между заставой у Марьиной Рощи и Останкиным 30 июля 1907 года. В июне-июле 1908 года открылись частные автобусные линии в пригородные местности. В конце июля 1908 года Управление городских железных дорог приобрело «самодвижущийся омнибус», который курсировал в течение первых трех недель августа от Театральной площади до Болотной площади и Серпуховских ворот, но из-за плохих московских мостовых быстро вышел из строя. Это была первая попытка организации городского автобусного движения. В 1913 году в Городскую думу поступило предложение об открытии автобусного сообщения по городским улицам. К этому времени по городу курсировали 7 частных автобусов, которые обслуживали постояльцев гостиниц, прибывавших на вокзалы. В 1924 году Московское коммунальное хозяйство организовало пробное движение нескольких импортных автобусов, а также самодельных, переделанных из грузовиков, по дачной линии Пресненская застава – Серебряный Бор. Эксплуатация линии дала хорошие результаты, и 8 августа 1924 года была открыта первая регулярная внутригородская автобусная линия от Каланчевской площади через центр до Тверской заставы. Для этой линии в Англии были закуплены восемь 28-местных автобусов «Лейланд». Они были поставлены во временный гараж на углу Большой Дмитровки и Георгиевского переулка.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 14 Августа 2013, 08:33:25 | Сообщение # 61 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| Куба отметила день рождения Фиделя Кастро

Сам Кастро предпочел провести день рождения в семейном кругу — в последние годы это стало традицией. Его племянница, дочь нынешнего лидера страны Рауля Кастро Мариэла заверила, что команданте вопреки своему почтенному возрасту ведет активный образ жизни, продолжает политические исследования и верит в те изменения, которые произошли на «острове Свободы» в последние годы. В последний раз Фидель появился на публике в апреле прошлого года, открыв одну из школ в столице страны. Кроме того, в апреле вышла его последняя статья из серии «Размышления» — их традиционно публикует кубинская пресса.

В июле островные газеты опубликовали письмо Фиделя к главам государств, участвовавшим в празднованиях Дня национального восстания на Кубе: Кастро, в частности, заявил, что Гавана стала жертвой лжи в истории с задержанием следовавшего с острова северокорейского судна, напоминает РИА Новости.

Основные торжества прошли в местечке Биран в провинции Ольгин, где 13 августа 1926 года родился будущий революционер. Множество молодых людей из муниципалитетов Куэто, Майяри, Моа, Урбано-Норис и центрального города провинции Ольгин с представителями Федерации кубинских женщин и Ассоциации участников Кубинской революции съехались в палаточный лагерь. Там прошли общественно-политические акции и концерты, а кроме того, все приехавшие в Биран участвовали в добровольных сельскохозяйственных работах.

В городе Матансас (в 100 километрах восточнее Гаваны) прошли ставшие традиционными соревнования по плаванию — Кастро всегда активно выступал за распространение среди кубинской молодежи именного этого вида спорта.

В провинции Майябеке прошел полумарафон между городами Сан-Хосе-де-Лас-Лахас и Гуинес.

Власти в городе Санкти-Спиритус организовали целый ряд культурно-развлекательных мероприятий, включая концерт на центральном бульваре, а в городе Байямо в честь Фиделя был запланирован гала-концерт деятелей искусств.

В павильоне «Куба» в центре Гаваны открылась XIII ярмарка искусств, посвященная 87-летию команданте. Там представлены работы известных кубинских мастеров, проходят презентации новых книг и концерты. Центральным событием стала презентация книги «Фидель Кастро, солдат идей», вышедшая в островном издательстве «Политика» и написанная одним из сотрудников аппарата ЦК Кубинской компартии Омаром Пересом Саломоном.

http://rus.ruvr.ru/news....ro-7756

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 17 Августа 2013, 09:03:35 | Сообщение # 62 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 17 августа 1928 г. 85 лет назад

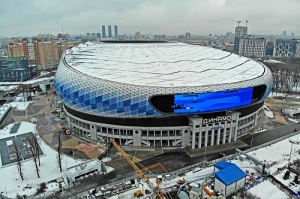

В Москве открылся стадион «Динамо»

17 августа 1928 года на Ленинградском проспекте Москвы открылся стадион «Динамо». В этот же день здесь состоялся первый футбольный матч между сборными Белоруссии и рабочими клубами Швейцарии. Этот матч принято считать точкой отсчета в истории стадиона. Решение о постройке стадиона стало государственной задачей. В честь десятилетия Советской власти вся страна готовилась к проведению грандиозного спортивного праздника – «Всесоюзной спартакиады». Стадион строился в течение двух лет. Первоначально он вмещал 25000 зрителей. Помимо футбольного поля, на стадионе были проложены беговые дорожки, которые сейчас не используются. У входа на северную трибуну стоит памятник прославленному советскому вратарю Льву Яшину. 22 ноября 2008 года на стадионе «Динамо» прошёл прощальный матч. С начала 2009 года здесь началась капитальная реконструкция. На месте стадиона планируется постройка двух новых спортивных комплексов, офисов, гостиницы и жилого комплекса с апартаментами класса «А». Общая площадь спортивной части составит более 200 тысяч кв. м, а общая площадь коммерческой в два раза больше – более 450 тысяч кв. м. Всего в рамках проекта будет возведено 310 тысяч кв. м офисов, 100 тысяч кв. м апартаментов, 30 тысяч кв. м гостиничных площадей и 10 тысяч кв. м торговых площадей.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Понедельник, 19 Августа 2013, 08:35:39 | Сообщение # 63 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 19 августа 1981 г. 32 года назад

Создано спецподразделение «Вымпел»

19 августа 1981 года на совместном закрытом заседании Политбюро ЦК КПСС и Совета Министров СССР было принято решение о создании Группы специального назначения «Вымпел» КГБ СССР, ставшей вскоре одним из сильнейших спецподразделений мира. «Вымпел» создавался в период афганской войны и создавался как совершенно секретное разведывательно-диверсионное подразделение, предназначенное для проведения специальных операций за пределами СССР в «особый период». События в Афганистане и опыт участия в них сотрудников КГБ подводили к обоснованности такого решения. Инициаторами создания кадрового спецподразделения в структуре Комитета госбезопасности СССР выступили Председатель КГБ Ю.В. Андропов и начальник Управления «С» генерал-майор Ю.И. Дроздов. Основной задачей «Вымпела» стало выполнение спецопераций за рубежом в интересах Родины – это разведка в глубоком тылу противника, агентурная работа, диверсии и захват стратегических объектов, охрана советских учреждений за рубежом, борьба с террористическими организациями и многое другое. Основной костяк нового подразделения составили сотрудники госбезопасности, прошедшие специальную подготовку на Курсах усовершенствования офицерского состава (КУОС) и принявшие боевое крещение в Афганистане. Первым командиром отряда стал капитан 1 ранга Э.Г. Козлов. Официально подразделение именовалось Отдельный учебный центр КГБ СССР, первоначально его численность была около тысячи человек – только офицеры из органов КГБ, ВДВ, погранвойск и других родов войск. Сотрудники в «Вымпел» набирались, в основном, уже имевшие опыт оперативной работы в КГБ и участники боевых действий. Кандидатам предъявлялись сверхвысокие требования по здоровью, причем как физическому, так и психическому. Естественно, что сотрудник такого подразделения должен был обладать широким диапазоном знаний, практических навыков, позволяющих выполнять задания, которые не под силу бойцам спецназа другого профиля – требовалось владеть как минимум одним иностранным языком, навыками оперативной работы и т.д. В среднем, из 20 претендентов отбор проходили один-два человека.

После отбора начинался долгий процесс обучения и тренировок. При подготовке сотрудников «Вымпела» большое внимание уделялось интеллектуальной и физической подготовке – изучению страноведения, иностранных языков, освоению специальной тактики ведения оперативно-боевых действий в различных условиях, стрельбы из всех видов оружия, приемов рукопашного боя, вождения автомашин и военной техники. Серьезное внимание уделялось минно-взрывному делу, водолазной, парашютной, альпинистской подготовке… Преподавались также и оперативные дисциплины – вербовка, работа агентур, организация связи и тайников, маскировка. Следует сказать, что на подготовку настоящего «вымпеловца» уходило в среднем до пяти лет. Сотрудники подразделения неоднократно выполняли спецзадания в Афганистане, Анголе, Мозамбике, Вьетнаме, Никарагуа, Ливане, на Кубе и ряде других государств. Они не раз побывали и во всех горячих точках бывшего Союза. За время существования «Вымпела» его бойцы накопили уникальный опыт разведывательной, диверсионной и антитеррористической работы. Но в 1991 году для «Вымпела» наступили сложные времена. После событий августа 1991 года подразделение переходило из одного ведомства в другое, меняло наименование и руководящий состав. За этот период ушло много профессионалов. В октябре 1993 года «Вымпел» был фактически расформирован, хотя формально передан МВД РФ, но его сотрудники однозначно восприняли это как разгон подразделения – многие подали рапорта об отставке. Со временем они перешли на службу в Главное управление охраны, Службу внешней разведки, контрразведку, МЧС.

В 1995 году на базе Антитеррористического центра ФСБ России было создано Управление «В» Центра специального назначения ФСБ России, которое стало правопреемником «Вымпела». В настоящее время основным назначением Управления «В» является проведение контртеррористических операций на стратегических объектах и предприятиях повышенной экологической опасности, пресечение террористических акций в отношении российских граждан и учреждений за рубежом, участие в мероприятиях по защите конституционного строя РФ, борьба с проявлениями международного терроризма. Управление «В» участвовало в освобождении заложников в здании театрального центра на Дубровке в Москве и заложников в здании школы №1 в Беслане. Также сотрудники управления «В» выполняют служебно-боевые задачи на территории Северо-Кавказского региона против незаконных вооруженных формирований. Но были за историю подразделения и потери – бойцы, погибшие при исполнении боевого долга. Ряд сотрудников Управления «В» представлены к высшей награде России – званию Герой Российской Федерации. Многое из деятельности офицеров «Вымпела» еще очень долго будет оставаться секретом, в силу специфики их работы. Они, как и прежде, не называют своих имен, а лица скрывают под масками, награды им вручают при закрытых дверях, а их служба и география деятельности являются тайной за семью печатями даже для родных. Неизменной осталась и задача, которую они вот уже более 30 лет на войне и в мирное время с честью выполняют – защита интересов Родины. Они – это действующие сотрудники и ветераны подразделения – «вымпеловцы».

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 21 Августа 2013, 08:48:19 | Сообщение # 64 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 21 августа 1991 г. 22 года назад

В Москве потерпел поражение августовский путч ГКЧП

В ночь на 21 августа 1991 года, около часа ночи, танковая колонна из состава войск, введенных в Москву по приказу ГКЧП двинулась к линии обороны у Белого дома. Около 20 машин уже прорвали баррикады на Новом Арбате. В этот момент в тоннеле, блокированном восемью БМП, погибли трое защитников Белого дома – Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Утром 21 августа начался вывод войск из Москвы. В 11 часов 30 минут 21 августа началась чрезвычайная сессия Верховного Совета РСФСР, которая поручила премьер-министру РСФСР Силаеву и вице-президенту РСФСР Руцкому отправиться к президенту СССР Михаилу Горбачеву и освободить его от изоляции. Почти в это же время члены ГКЧП тоже вылетели в Форос (Крым). 22 августа на самолете ТУ-134 российского руководства Горбачев с семьей вернулся в Москву. По приказу президента СССР заговорщики были арестованы. 22 августа 1991 года Горбачев выступил по телевидению с обращением к советскому народу: «...государственный переворот провалился. Заговорщики просчитались. Они недооценили главного – то, что народ за эти, пусть очень трудные годы, стал другим. Он вдохнул воздух свободы, и уже никому этого у него не отнять». Впоследствии, 23 февраля 1994 года по амнистии, объявленной Государственной Думой, осужденные члены ГКЧП были выпущены на свободу .

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 25 Августа 2013, 09:12:13 | Сообщение # 65 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| Иван Грозный первый русский царь

25 августа 1530 — 18 марта 1584

Иван IV вошел в историю не только как тиран. Он был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией. Царь способствовал организации книгопечатания в Москве и строительству храма Василия Блаженного на Красной площади. Иван Грозный (Иоанн IV) родился 25 августа 1530 года в селе Коломенском под Москвой. Сын великого князя Василия III и Елены Васильевны Глинской. После смерти отца 3-летний Иван остался на попечении матери, умершей в 1538 году, когда ему было 8 лет. Иван рос в обстановке дворцовых переворотов, борьбы за власть враждующих между собой боярских родов Шуйских и Бельских. Убийства, интриги и насилия, окружавшие его, способствовали развитию в нем подозрительности, мстительности и жестокости. Излюбленной идеей царя, осознанной уже в юности, стала мысль о неограниченной самодержавной власти. 16 января 1547 в Успенском соборе Московского Кремля состоялось торжественное венчание на царство великого князя Ивана IV. На него были возложены знаки царского достоинства: крест Животворящего Древа, бармы и шапка Мономаха. Царский титул позволял занять существенно иную позицию в дипломатических отношениях с Западной Европой. Великокняжеский титул переводили как «принц» или «великий герцог». Титул же «царь» или совсем не переводили, или переводили как «император». Русский самодержец тем самым вставал вровень с единственным в Европе императором Священной Римской империи. С 1549 года Иван IV провел ряд реформ, направленных на централизацию государства. В 1558 году он начал Ливонскую войну за овладение побережьем Балтийского моря. Первоначально военные действия развивались успешно. К 1560 году армия Ливонского ордена была окончательно разгромлена, а сам Орден перестал существовать. Однако уже в 1564 Россия потерпела серьезные поражения. Царь стал искать «виноватых», начались опалы и казни. В 1565 году он объявил о введении в стране опричнины. Страна делилась на две части: территории, не вошедшие в опричнину, стали называться земщиной, каждый опричник приносил клятву на верность царю и обязывался не общаться с земскими. С помощью опричников, которые были освобождены от судебной ответственности, Иван IV насильственно конфисковывал боярские вотчины, передавая их дворянам-опричникам. Казни и опалы сопровождались террором и разбоем среди населения. Разделение страны пагубно сказалось на экономике государства. Огромное число земель было разорено и опустошено. Объективные итоги царствования Иван Грозный мог увидеть уже при жизни: это был провал всех внутри– и внешнеполитических начинаний. С 1578 года царь перестал казнить. В завещании 1579 года каялся в содеянном. Периоды покаяния и молитвы сменялись приступами ярости. Во время одного из таких приступов 9 ноября 1582 царь случайно убил своего сына Ивана, попав посохом с железным наконечником ему в висок. Смерть наследника повергла царя в отчаяние, поскольку другой его сын, Федор Иванович, был неспособен управлять страной.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 25 Августа 2013, 09:51:00 | Сообщение # 66 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26305

Статус: Отсутствует

| Цитата (Саня) Иван IV вошел в историю не только как тиран. Он был одним из самых образованных людей своего времени, обладал феноменальной памятью, богословской эрудицией.

Да ни какой он не тиран, всего то 3000 приговоров ВМ соц . защиты.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 01 Сентября 2013, 11:39:28 | Сообщение # 67 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 1 сентября 1910 г. 103 года назад

Открылась первая русская фабрика граммофонных пластинок - Апрелевский завод грампластинок

Производство грампластинок в России было налажено 1 сентября 1910 года, когда в подмосковном селе Апрелевка открылась первая русская фабрика массы для граммофонных пластинок и их прессовки. Позднее она получила название Апрелевский завод грампластинок. Завод построили два немецких предпринимателя (финансист и специалист по звукозаписи). В первый год было выпущено 400 тыс. граммофонных дисков под марками Metropol и Record. Они все разошлись по ярмаркам, базарам, магазинам и лавкам империи в считанные недели. Их стали крутить на свадьбах и именинах, проводах, посиделках и чаепитиях, семейных вечерах. Огромные трубы граммофонов разносили русские народные песни, частушки, романсы, арии, марши. Первые пластинки имели два отверстия в центре и проигрывались от середины к краю. Затем диаметр постепенно увеличивался и даже достигал полуметра. Но столь внушительные габариты вели к увеличению размеров граммофона. После революции был создан отдел «Советская пластинка». На пластинках тех лет красовалась ласточка, державшая в клюве нотный знак золотистого цвета. Она стала эмблемой Апрелевского завода. Расцвет предприятия пришелся на советское время. В 1964 году в СССР была создана фирма грамзаписи «Мелодия», в структуру которой вошел и Апрелевский завод. В эпоху «Мелодии» на нем выпускалось до 60% всех производившихся в стране грампластинок. После 1991 года структура «Мелодии» (прежде всего централизованная система заказов и сбыта) стала разваливаться, а входящие в нее заводы грамзаписи получили неожиданную и, как оказалось, обременительную свободу. Спрос на пластинки начал резко снижаться: упала покупательная способность населения, сократилось производство проигрывателей, а на рынок вышла новая продукция – CD. В 1991 году, когда Апрелевский завод выпустил около 33 млн. пластинок, он уже работал в убыток. На сегодняшний день Апрелевский завод не производит грамплаcтинки, последняя партия была выпущена в 1997 году. Пластинки стали частью истории, которую бережно хранит в Апрелевке музей завода граммофонных пластинок.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Zbyszula | Дата: Воскресенье, 01 Сентября 2013, 16:54:58 | Сообщение # 68 |

Группа: Старейшина

Сообщений: 3306

Статус: Отсутствует

| Произошла Глейвицкая провокация, послужившая поводом к нападению Германии на Польшу 1 сентября 1939 года, ставшему началом Второй мировой войны

Источник: http://www.calend.ru/events/

© Calend.ru

|

| |

| |

| Саня | Дата: Понедельник, 09 Сентября 2013, 08:56:44 | Сообщение # 69 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 9 сентября 1913 г. 100 лет назад

Петр Нестеров первым в мире выполнил «мертвую петлю»

9 сентября 1913 года над Сырецким аэродромом Киева военный летчик Петр Николаевич Нестеров первым в мире выполнил замкнутую кривую в вертикальной плоскости, названную впоследствии «петлей Нестерова», или «мертвой петлей». Этим маневром Нестеров положил начало высшему пилотажу. Петля Нестерова своё название «мёртвая» получила из-за того, что первые попытки выполнить эту фигуру осуществлялись на заре авиации на самолётах, которые не выдерживали возникающих при этом перегрузок и разрушались, а пилоты обычно не выживали. В то время по инструкции в полетах на аэропланах категорически запрещались всякие крены, крутые виражи и спирали. Но 9 сентября 1913 года нестеровский «Ньюпор» взмыл в небо. На высоте 800-1000 м летчик выключил мотор и начал пикировать. На высоте около 600 м мотор был включен, и самолет устремился вертикально вверх, потом на спину, описал петлю и пошел в пике. Мотор снова выключился, самолет выпрямился и плавно приземлился. Чего только не писали газеты о том полете! Многие причисляли поступок Нестерова к «безрассудным». Но куда больше было откликов подобных этому: «Ваше открытие в области авиации принадлежит к числу светлых, прекрасных: оно ведет не к разрушению, а к сохранению жизни многих летчиков. «Мертвая петля» не должна уже так называться: она стала живой. Вы победили смерть разумом и силой воли! Научите и других – смелых – побеждать дух смерти в воздухе...». Киевское товарищество воздухоплавания и научно-техническое общество во главе с генерал-майором Вербицким решили выдать Нестерову золотую медаль за «первое в мире удачное решение, с риском для жизни, вопроса об управлении аэропланами при вертикальных кренах». Такую же медаль получил от общества только профессор Жуковский. Вскоре и другие авиаторы, у нас и за границей, начали выполнять «мертвые петли». Больше всех прославился своими фигурными полетами французский авиатор Адольф Пегу, сделавший «мертвую петлю» вторым после Нестерова. Нестеров прожил короткую, но изумительно яркую жизнь. В годы Первой Мировой войны совершил первый в истории воздушный таран и геройски погиб. Имя его золотыми буквами внесено в летопись русской и мировой авиации.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Вторник, 10 Сентября 2013, 07:47:30 | Сообщение # 70 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Отсутствует

| 10 сентября 1492 г. 521 год назад

Первое празднование Нового года, перенесенное Иваном III с 1 марта на 1 сентября

Традиция празднования начала нового года имеет очень древнее происхождение. Например, в древнем Египте его праздновали примерно в конце сентября, когда разливался Нил (поскольку разлив Нила превращал пустыню в плодородную землю), а в Древнем Вавилоне – наоборот, весной. Древние Римляне также долгое время праздновали Новый год в марте. В дохристианское время языческая Русь считала началом нового года – день зимнего солнцестояния. В этот день славили и задабривали богов и приносили им пожертвования. Вместе с христианством на Русь пришел и юлианский календарь, а с ним и традиция отмечать рождение года 1 марта. Еще во времена великого князя Владимира на территории Киевской Руси использовалось византийское летосчисление, согласно которому отсчет лет велся от сотворения мира, которое произошло 1 марта 1 года. В повести временных лет уже используется юлианский календарь с византийским летосчислением и римскими названиями месяцев. В 1492 году, который был 7000 годом от сотворения мира, царь Иван III повелел своим царским указом перенести празднование начала нового года на 1 сентября, объединив его, таким образом, с праздником сбора урожая и сроком сбора податей и оброка. (1) 10 сентября 1492 года начало года было «отпраздновано» по новому. Кстати, именно в этот же день Иван III велел всем жалобщикам являться в столицу. Эта традиция – встречи Нового года 1 сентября – продержалась на Руси почти двести лет – до 1700 года. Изменения в дате празднования, а также в системе летоисчисления связаны с именем Петра I. Чтобы синхронизировать российское летосчисление с европейским, он своим указом «О новом счислении лет» в 1699 году предписал считать первое января 7208 года от сотворения мира первым января 1700 года от Рождества Христова, а начало гражданского нового года перенести на 1 января. Последний, осенний Новый год на Руси отпраздновали 1 сентября 7208 года. В полночь 1 января 1700 года во всех церквях столицы впервые прошло, ставшее впоследствии традицией, полночное бдение. Кстати, тогда же церкви и другие публичные места впервые были украшены елками. Но все же несоответствие григорианского и юлианского календарей привели, в конце концов, к расхождению в дате празднования Нового года в Европе и России. В 1918 году уже Советское правительство утвердило в стране новый – григорианский календарь, который соответствует европейскому. С тех пор, Россия, как и большинство других стран, празднует встречу Нового Года 1 января по григорианскому календарю. А предыдущая дата празднования празднуется в России как Старый Новый год. Но «не пропало» и 1 сентября – первый день осени вновь оказался праздником, превратившись из начала календарного нового года в первый день учебного, и стал праздноваться как День Знаний.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |