|

Политическая филателия и войны

|

|

| Sokol | Дата: Среда, 24 Декабря 2025, 20:58:59 | Сообщение # 1471 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

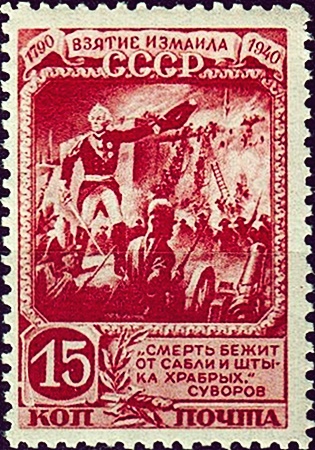

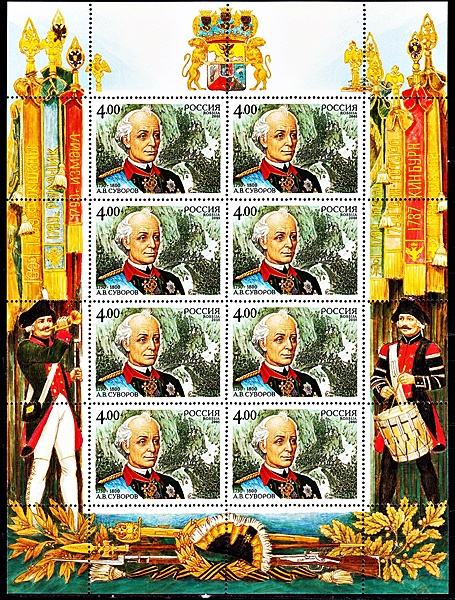

| 24 декабря - День воинской славы России - День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1793)

24 декабря отмечается День воинской славы России - День взятия русскими войсками турецкой крепости Измаил (1790).

Установлен федеральным законом "О днях воинской славы и памятных датах России" от 13 марта 1995 года.

Это была важнейшая для России победа, ярко проявившая как военный гений А.В. Суворова, так и доблесть русских солдат.

Не смирившись с поражением в войне 1768-1774 годов, Турция в 1787 году потребовала от России возвращения Крыма и отказа от покровительства Грузии, в августе объявила войну России. В свою очередь, Россия решила воспользоваться ситуацией и расширить свои владения в Северном Причерноморье. Однако, несмотря на множественные победы русской армии, Османская империя не соглашалась принять условия мира, на которых настаивала Россия, а султан всячески затягивал переговоры. Стало понятно, что ускорить процесс переговоров удастся со взятием Измаила - мощной крепости с высоким валом и широким рвом, чей гарнизон составляли около 35 тысяч человек под командованием Айдозлы-Мухаммада-паши.

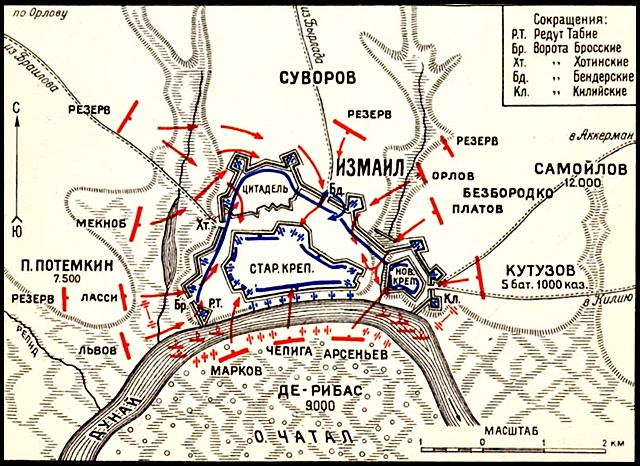

Особое значение в ходе русско-турецкой войны 1787-1791 годов имело взятие Измаила - цитадели турецкого владычества на Дунае. Измаильская крепость лежала на левом берегу Килийского рукава Дуная между озерами Ялпухом и Катлабухом, на склоне отлогой высоты, оканчивающейся у русла Дуная низким, но довольно крутым скатом.

Стратегическое значение Измаила было очень велико: здесь сходились пути из Галаца, Хотина, Бендер и Кили; здесь было наиболее удобное место для вторжения с севера за Дунай в Добруджу.

Крепость была построена под руководством немецких и французских инженеров в соответствии с новейшими требованиями фортификации. С юга ее защищал Дунай, имеющий здесь ширину в полкилометра. Вокруг крепостных стен был вырыт ров шириной 12 метров и глубиной от 6 до 10 метров, в некоторых местах рва стояла вода глубиной до 2 метров. Внутри города имелось множество каменных построек, удобных для обороны. Гарнизон крепости насчитывал 35 тысяч человек и 265 орудий.

В ноябре 1790 года русские войска начали осаду Измаила. Две попытки взять крепость окончились неудачно. И тогда главнокомандующий русской армией генерал-фельдмаршал Г.А. Потемкин поручил взятие неприступной крепости А.В. Суворову. Началась усиленная подготовка к штурму.

Стремясь избежать кровопролития, Суворов направил коменданту Измаила ультиматум о сдаче крепости, на что последовал ответ: "Скорее небо обрушится на землю, и Дунай потечет вверх, чем сдастся Измаил".

22 декабря 1790 года в пять часов утра русские войска девятью колоннами с разных сторон двинулись на штурм крепости. Речная флотилия подошла к берегу и под прикрытием огня артиллерии высадила десант. Умелое руководство Суворова и его соратников, отвага солдат и офицеров решили исход боя, продолжавшегося 9 часов - турки оборонялись упорно, но Измаил был взят.

Турецкий гарнизон потерял убитыми 26 тысяч человек, девять тысяч были пленены, но в течение суток до двух тысяч из них умерли от ран. Победителям достались около 400 знамен и бунчуков, 265 орудий, остатки речной флотилии - 42 судна, множество богатой добычи. Суворов указал в рапорте потери русской армии в 1815 человек убитыми и 2455 ранеными.

Примечательно, что Измаил был взят армией, уступавшей по численности гарнизону крепости. Случай чрезвычайно редкий в истории военного искусства. Успех был обеспечен тщательностью и скрытностью подготовки, внезапностью действий и одновременностью удара всех колонн, ясной и точной постановкой целей.

Русская победа имела большое значение для дальнейшего хода войны, которая в 1792 году завершилась Ясским миром, закрепившим за Россией Крым и северное Причерноморье от Кубани до Днестра.

Екатерина II повелела выбить медаль в честь А.В. Суворова за взятие Измаила и учредила офицерский золотой крест с надписью "За отменную храбрость" - для награждения за подвиги, совершенные при штурме Измаила.

Взятию Измаила посвящен гимн "Гром победы, раздавайся!" (музыка - Осип Козловский, слова - Гавриил Державин), считавшийся неофициальным гимном Российской империи.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 26 Декабря 2025, 14:54:57 | Сообщение # 1472 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

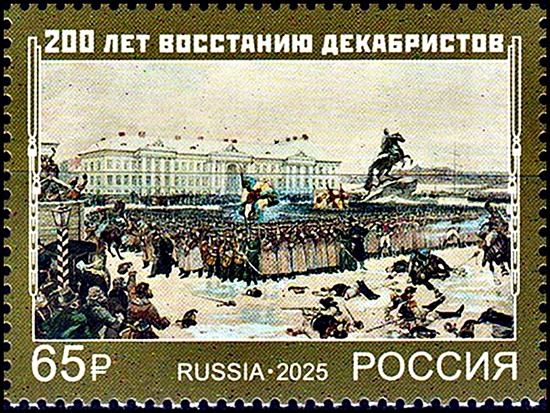

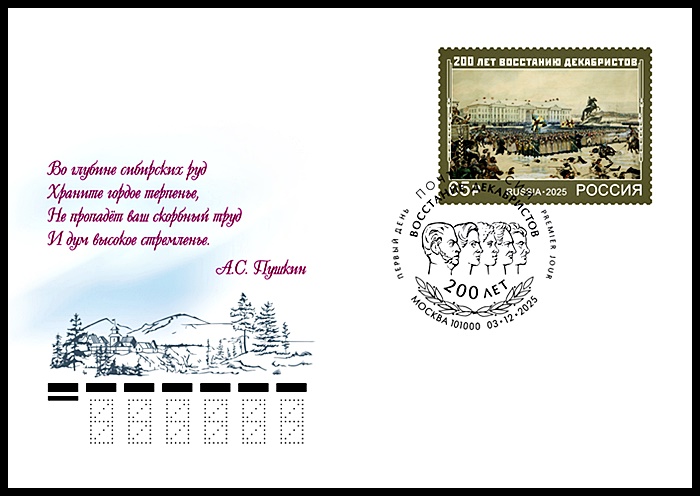

| 26 декабря 1825 г. 200 лет назад

В Санкт-Петербурге произошло восстание декабристов

Восстание декабристов на Сенатской площади стало крупнейшим политическим выступлением дворянского сословия в истории России. Его главной целью было свержение самодержавия, отмена крепостного строя, принятие конституции и введение представительного правления.

26 декабря (14 декабря по старому стилю) 1825 года на Сенатскую площадь стали стягиваться восставшие войска. К 11 часам утра декабристы собрали более трёх тысяч человек — солдат Московского и Гренадерского полков и матросов Гвардейского морского экипажа.

Однако план действий был нарушен с самого начала и, в общем, провал восстания был предопределён. К моменту, когда войска подошли к Сенатской площади, присяга новому императору уже состоялась, а сенаторы разошлись. Руководитель восстания Сергей Трубецкой в назначенный час вообще не появился на Сенатской площади.

200 лет восстанию декабристов

На почтовой марке использован рисунок Р.Р. Френца «Восстание декабристов 14 декабря 1825 г.» (1951, ФГБУ «ЦВММ» Минобороны России).

Петербургский военный генерал-губернатор, герой Отечественной войны 1812 года, Михаил Милорадович предпринял попытку уговорить восставших сложить оружие, но был смертельно ранен. Император Николай I отдал приказ стрелять. Солдаты пустились в бегство. Попутные попытки восстановить порядок в рядах и захватить Петропавловскую крепость не удались.

Уже к вечеру императорские войска полностью подавили восстание.

В результате мятежа погибло 1271 человек. Как следовало из полицейского донесения, в их числе были 1 генерал, 1 штаб-офицер, 17 обер-офицеров разных полков, 282 нижних чина лейб-гвардии, 39 человек во фраках и шинелях, 150 малолетних, 903 черни.

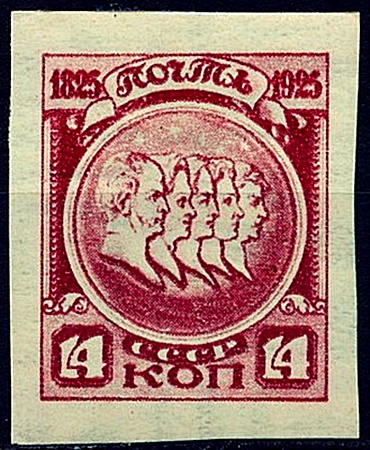

Почтовые марки СССР 1925 год. 100 лет восстанию Декабристов.

Почтовая марка СССР 1950 год. 125 лет восстанию Декабристов.

Почтовая марка СССР 1975 год. 150 лет восстанию Декабристов.

Практически сразу начались массовые аресты участников восстания. В расследовании дела император Николай I принимал непосредственное участие. Следствие проходило тайно, к ответу были привлечены 579 человек. Всех участников поделили на «разряды», исходя из их роли и активности в восстании.

Вне этого списка шли 5 человек, те, кто сразу были приговорены к смертной казни, — Павел Пестель, Сергей Муравьёв-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Кондратий Рылеев, Пётр Каховский. Они были приговорены к четвертованию, однако император заменил его на повешение. Приговор был приведён в исполнение спустя полгода — ранним утром 25 июля 1826 года в Петропавловской крепости.

В результате разбирательства Верховный уголовный суд признал виновными и приговорил к различным мерам наказания свыше 120 человек. Многих участников восстания и членов тайных обществ отправили в ссылку и на каторгу в Сибирь. А солдат массово переводили в «горячие точки» на Кавказ, где велись военные действия.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 28 Декабря 2025, 21:06:08 | Сообщение # 1473 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

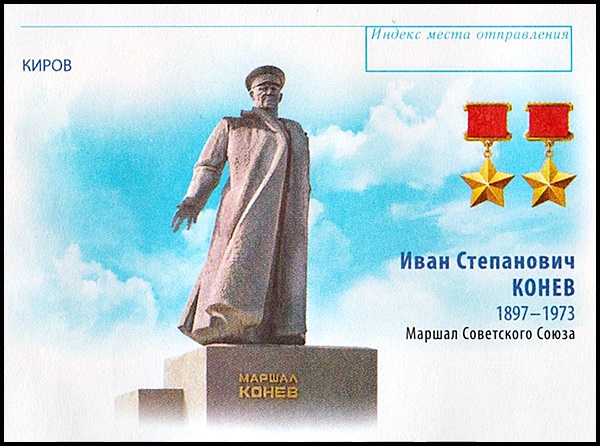

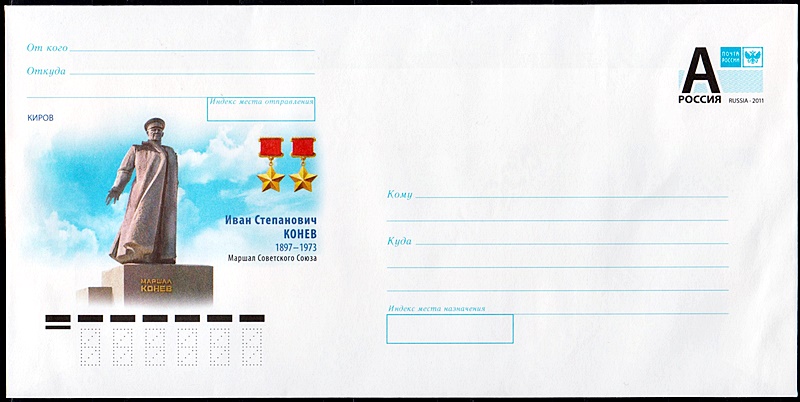

| Иван Конев

советский военачальник, полководец, Маршал Советского Союза

28 декабря 1897

128 лет назад

—

21 мая 1973

52 года назад

Иван Степанович Конев (1897–1973) — советский полководец, военачальник. Маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945).

Выдающийся полководец, Маршал Советского Союза – Иван Конев славился необыкновенной памятью и военной интуицией, что всегда помогало ему точно рассчитать постановку вооруженных сил и способствовало эффективности военных действий. О таланте маршала ходили легенды, а многие военные историки называют его «гением внезапности».

Великую Отечественную войну генерал-лейтенант Конев начал командующим 19-й армией на Юго-Западном фронте. В ходе Смоленского сражения войска армии понесли большие потери, но избежали разгрома. Действия Конева были высоко оценены, и его назначили командующим войсками Западного фронта, который в октябре 1941 года потерпел тяжелейшее поражение под Вязьмой. От суда и расстрела Конева спас Жуков, сумевший отстоять его перед Сталиным, и не ошибся.

Полководческий талант Ивана Степановича наиболее ярко проявился в последующих сражениях.

Войска под его командованием успешно действовали в битве за Москву, во многих оборонительных и наступательных операциях, в Курской битве, в Корсунь-Шевченковской операции, в результате которой была уничтожена крупная группировка немецких войск. Именно за этот успех ему было присвоено звание Маршала Советского Союза.

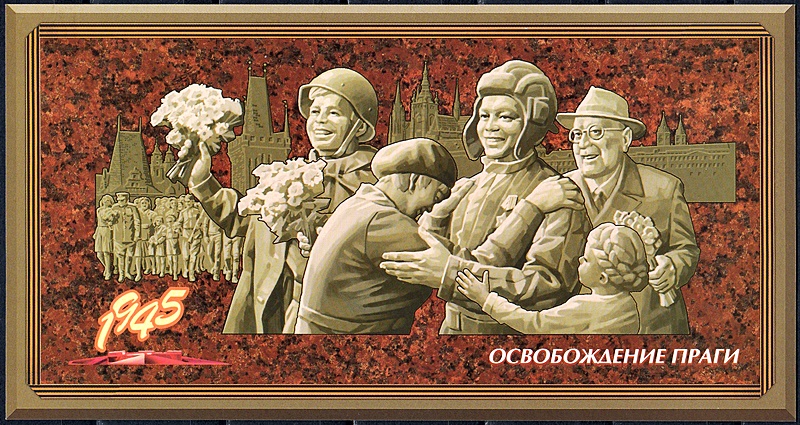

Также с именем Конева связаны и блестящие победы на заключительном этапе войны в Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях.

О таланте маршала ходили легенды. Он славился необыкновенной памятью и военной интуицией, что всегда помогало ему точно рассчитать постановку вооруженных сил и способствовало эффективности военных действий. Многие военные историки называют его «гением внезапности».

После войны Иван Степанович был назначен Главнокомандующим Центральной группой войск и Верховным комиссаром по Австрии. В 1946 году, когда Жуков попал в опалу, он сменил его в должности главнокомандующего Сухопутными войсками и заместителя министра Вооруженных сил СССР. После очередной «чистки» Сталиным комсостава в 1950 году Конев, несмотря на стремление строго следовать любым директивам партийного руководства, был понижен и назначен командующим войсками Прикарпатского военного округа.

Уже после смерти Сталина, маршал вновь занял пост главнокомандующего Сухопутными войсками, а затем первого заместителя министра обороны СССР. Одновременно в 1955-1965 годах он возглавлял Объединенные вооруженные силы стран-участниц Варшавского договора и входил в Группу генеральных инспекторов Министерства обороны СССР. Также в эти годы Иван Степанович проводил большую работу по патриотическому воспитанию молодежи.

Маршал и дважды Герой Советского Союза Иван Конев был награжден орденом «Победа», 7 орденами Ленина, 3 орденами Красного Знамени, почетным оружием и многими другими наградами (всего 17 орденов и 10 медалей). Также он кавалер многих иностранных наград, Герой ЧССР и Герой МНР.

Умер знаменитый стратег и военачальник Иван Степанович Конев 21 мая 1973 года в Москве. Урна с его прахом захоронена в Кремлевской стене.

Имя Конева присвоено Алма-Атинскому высшему военному училищу, судну ММФ, а также улицам и площадям многих городов России и стран – бывших союзных республик СССР. Памятники маршалу установлены в Кирове, Белгороде и Праге, мемориальные доски открыты в Нижнем Новгороде и Омске.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 31 Декабря 2025, 17:28:10 | Сообщение # 1474 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

| 31 декабря 1941 года - Предновогодний подвиг шофера Максима Емельяновича Твердохлеба

31 декабря 1941 года шофер Максим Твердохлеб под обстрелом доставил детям Ленинграда машину мандаринов. В ней насчитали 49 пробоин. Машину на Дороге жизни атаковали два истребителя. У Твердохлеба пулей разбило баранку. Как доехал...

Первого января в детском саду у Алеши Пахомова была настоящая елка. Пришел военный гармонист и стал играть веселые песни. Алеша раньше любил плясать под музыку, и другие ребята тоже, но теперь сил у них не было, они лишь сидели на лавочках и тихо хлопали в ладоши. А из кухни доносился вкусный запах...

В конце праздника им дали настоящий обед. На первое был суп, и в нем плавала лапша. На второе - гречневая каша с настоящей котлеткой. А на третье воспитательница вынесла мандарины, каждому - по мандарину. Алеше достался ярко-желтый мандарин с круглой дыркой насквозь. Он подумал, что эта дырка в мандарине выросла. Он не знал тогда о шофере Максиме Твердохлебе.

Максим Твердохлеб тоже не знал про Алешу Пахомова, но каждую минуту жизни он помнил, что в родном городе умирают от голода люди. Он возил хлеб через Ладожское озеро.

Из книги В. Воскобойникова "Девятьсот дней мужества" - Максим Емельянович Твердохлеб...

Сначала лед был еще слабый, и в первый раз они выехали на пяти грузовиках, на большом расстоянии друг от друга. За три дня перед ними прошел пробный санный обоз. Машины двигались медленно, кабины были открыты, шоферы всматривались в следы саней, в трещины на слабом льду. Одна машина попала в полынью, утонула. Шофер успел выпрыгнуть. Там, на другом берегу Ладожского озера, скопилось много продуктов. Все лучшее страна отдавала Ленинграду, а город продолжал голодать, потому что продукты перевезти было трудно.

Постепенно лед на Ладоге твердел. И с 25 декабря ленинградцы стали получать больше хлеба. Рабочим выдавали по 350 граммов, всем остальным - по 200. Это было очень мало, но уже появилась надежда: выживем! И все-таки бывали недели, когда хлеба в городе оставалось на полтора дня.

Максим Твердохлеб водил машину без сна уже третьи сутки. 31 декабря на складе продуктов ему сказали:

- Особой важности груз доверяем вам, товарищ старшина Твердохлеб. Вот фанерные ящики, и на каждом написано: "Детям героического Ленинграда". Это мандарины из Грузии, для новогодних праздников детям. Берегите их изо всех сил. доверяем вам как лучшему шоферу.

Ладожское озеро широкое, как море. У него не видно другого берега. Зато машина, идущая среди ровных белых льдов, видна издалека. И в тот момент, когда над озером пролетали фашистские истребители, шофер Твердохлеб понял, что они на него нападут.

Истребители развернулись, спикировали на машину и дали по ней очередь из пулеметов. Но Максим Твердохлеб успел резко остановить машину, и фашистские пули пролетели мимо. Однако фашисты развернули самолеты и снова пошли в атаку на грузовик. Только теперь они с воем мчались на него с разных сторон - промахнется один, зато попадет другой.

В таких случаях шоферы выскакивали из машины и прятались в сугроб - лишь бы живым остаться. Машину можно починить, а за грузом на другой день кто-нибудь приедет.

Но Твердохлеб вез мандарины. Их нельзя морозить, их надо быстрей везти ленинградским детям. И Максим Емельянович продолжал борьбу с фашистскими самолетами. Бросал машину то влево, то вправо. Внезапно останавливал ее, снова мчался вперед. Пулеметная очередь пробила кабину. Другая - разбила переднее стекло, остались торчать лишь осколки. Третья очередь отколола кусок от руля. Кровь заливала лицо шофера, были поранены руки, но машина продолжала идти. Наконец у фашистов кончились патроны, и они улетели.

Когда шофер Твердохлеб довез мандарины до места, он не мог сразу разжать руки. Так крепко, изо всех сил, сжимал он остаток изломанного руля. Друзья вынесли его из кабины и перевязали. Сорок девять пробоин насчитали они в машине.

И в мандарине Алеши Пахомова тоже была пробоина от фашистской пули...

Через несколько недель, после излечения, шофер максим Емельянович Твердохлебов возил продукты для ленинградцев по "Дороге жизни". Так называли дорогу в осажденный фашистами Ленинград через Ладожское озеро...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 03 Января 2026, 16:55:54 | Сообщение # 1475 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

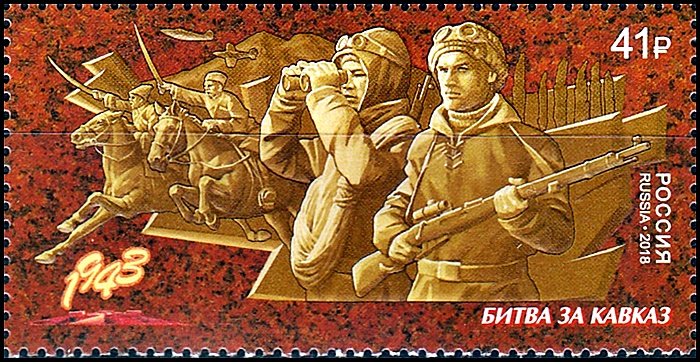

| 1 января 1943 года началась Северо-Кавказская наступательная операция

1 января 1943 года началась Северо-Кавказская наступательная операция войск Закавказского (генерал армии И.В. Тюленев), Северо-Кавказского (генерал-полковник И.И. Масленников) фронтов, части сил Южного фронта (генерал А.И. Еременко) и Черноморского флота (вице-адмирал Ф.С. Октябрьский). Советские войска нанесли тяжелое поражение группе немецких армий «А» и вышли на подступы к Ростову-на-Дону, к Таганрогскому заливу у г. Ейска, северо-восточнее г. Краснодара и на рубеж р. Кубань.

Однако решить главную задачу - окружить и уничтожить главные силы немецкой северокавказской группировки - не удалось. Немецкие войска на Северном Кавказе отошли в район севернее Ростова-на-Дону или западную часть Краснодарского края.

Впереди ещё предстояли тяжёлые бои - Краснодарская операция, Кубанское сражение, Новороссийско-Таманская операция, прорыв «Голубой линии». Окончательно Битва за Кавказ будет завершена только в начале октября 1943 года. Исследователи выявляют несколько основных причин успешного отступления немецких войск.

Своевременная организация немецкого отступления, вермахт начал отступление на Северном Кавказе раньше, чем Красная Армия начала своё наступление. В результате немецкое командование имело определённый временной промежуток – 2 дня, для спокойного отвода войск.

Немецкое командование заблаговременно подготовило сильные оборонительные рубежи в тылу, опираясь на которые можно было перегруппировать войска, оценить обстановку и продолжить отход. Советское командование в ряде случаев плохо воспользовалось ситуацией, не смогло проявить должную активность и организованность в преследовании противника. На некоторых направлениях, в частности на ростовском, ощущалась нехватка войск, особенно подвижных соединений.

Свою лепту внес и природно-климатический фактор. Наступать надо было в особо сложных условиях. Северный участок театра военных действий изобиловал множеством ручьёв, малых и крупных рек, плавнями, болотистыми низменностями.

Южный участок фронта проходил через горы и предгорья Главного Кавказского хребта, горные леса. На западе театр военных действий ограничивался морем. Зима и ранняя весна в этом регионе отличалась оттепелями, разливами рек, распутицей (что внесло свои коррективы в наступление Черноморской группы войск).

В то же время результаты Северо-Кавказской наступательной операции имели важное военно-стратегическое значение. Замыслы Гитлера овладеть Кавказом окончательно потерпели крах. Эта операция стала частью коренного перелома в Великой Отечественной войне.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 08 Января 2026, 18:50:48 | Сообщение # 1476 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

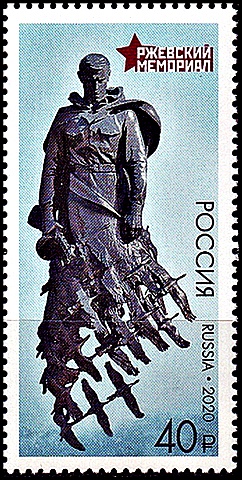

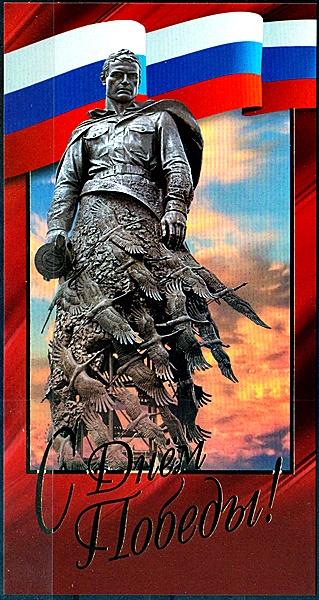

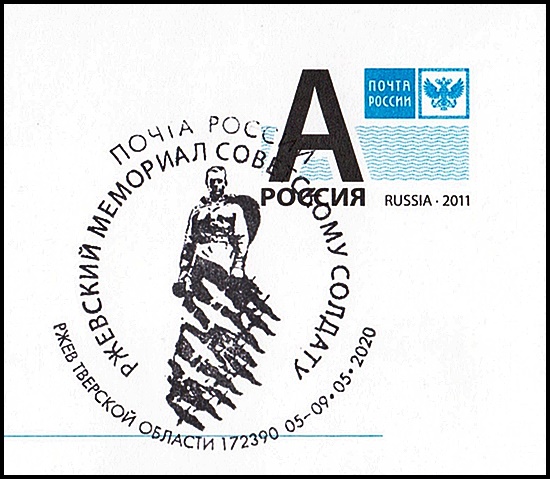

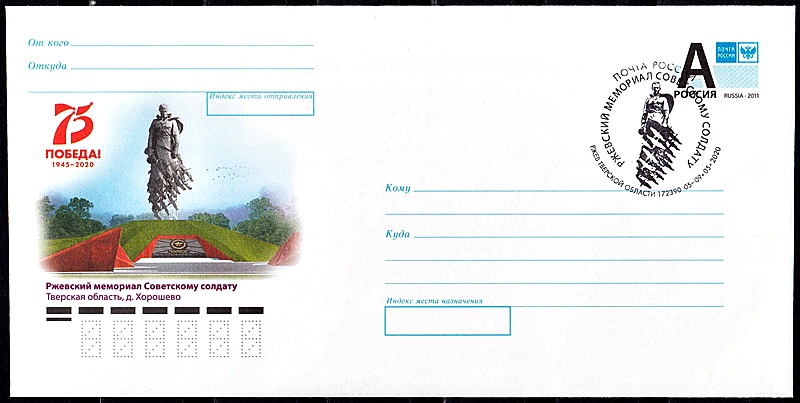

| 8 января 1942 года - начало Ржевской битвы во время Великой Отечественной войны

1942 - Началась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны.

Ржевская битва - боевые действия, проходившие во время Великой Отечественной войны в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Под этим названием условно объединяют 4 наступательные операции, которые провели советские войска Западного (Г.К. Жуков) и Калининского фронтов (И.С. Конев) против группы армий "Центр" на Ржевско-Сычёвско-Вяземском направлении.

Ржевский мемориал Советскому солдату возведён возле деревни Хорошево Ржевского района Тверской области на месте ожесточённых сражений 1942–1943 годов Великой Отечественной войны. Кровопролитные бои по периметру Ржевско-Вяземского выступа продолжались 14 месяцев.

Памятник создан на народные пожертвования, его строительство и открытие — одно из ключевых мероприятий Года памяти и славы в России.

Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, но до сих пор нет единого ответа, сколько советских солдат полегло на ржевской земле. Источники указывают разные цифры: от 1 до 2 млн. человек. Также одну из операций, Ржевско-Вяземскую, часть историков относят к Московской битве, а не Ржевской. Объясняется это тем, что операции не были частями единого наступления, между ними были временные интервалы от полутора до трех месяцев.

"Я убит и не знаю - наш ли Ржев наконец?"

"Десятки тысяч солдат помнят эти ключевые точки войны в России и не забудут их никогда, - писал в 60-е, обобщая воспоминания немецких ветеранов Второй мировой, журналист Пауль Карель. - Такие названия, как Сталинград, Севастополь, Ростов. Конечно, Ленинград и Москва. И Ржев, городок на верхней Волге".

Но подробно писать о боях подо Ржевом стали у нас только в 90-е. При том что для интересовавшихся историей войны Ржев был символом и раньше. Символом тяжелых, кровавых боев почти без продвижения вперед.

Об этом говорило все то немногое, о чем вскользь упоминали мемуаристы, публицисты, писатели.

И, конечно, шедевр русской поэзии - "Я убит подо Ржевом" Александра Твардовского.

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки, —

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

И во всем этом мире,

До конца его дней,

Ни петлички, ни лычки

С гимнастерки моей...

...Ликовать — не хвастливо

В час победы самой.

И беречь ее свято,

Братья, счастье свое —

В память воина-брата,

Что погиб за нее.

1946 г.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 14 Января 2026, 17:56:16 | Сообщение # 1477 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

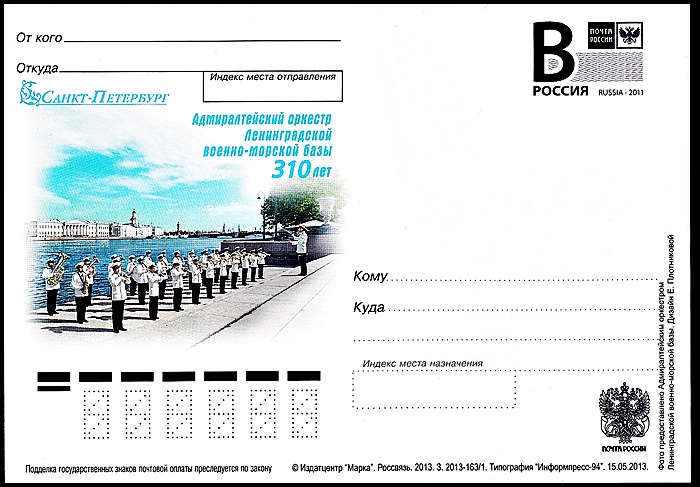

| День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

14 января отмечается День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, установленный Приказом Министра обороны РФ № 11 от 14 января 2021 года.

Находясь в непосредственном подчинении Генерального Штаба, Военно-оркестровая служба (ВОС) обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижёров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих.

О силе музыки можно говорить бесконечно долго. Она способна оказывать влияние на воображение и затрагивает внутренние душевные силы человека. Подобно лекарству, она может поднимать настроение, активизировать и мобилизовать скрытые внутренние энергетические резервы или способствовать расслаблению и отдыху, затрагивая эмоциональную сферу человека.

В годы правления Ивана Грозного были сделаны первые шаги в организации военной музыки на государственном уровне, а сигнальная и дозорная службы стали неотъемлемыми обязанностями военных музыкантов. При царе Михаиле Федоровиче был сформирован первый рейтарский полк, в штатном расписании которого числилось 4 полковых и 11 ротных трубачей.

Важной вехой в становлении Военно-оркестровой службы в России принято считать 19 февраля 1711 года. В этот день Петром I подписал Указ об учреждении в армии военных хоров (оркестров), которым объявлялись «Штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям». Тогда же появились и первые школы для подготовки военных музыкантов из числа солдатских детей.

Штат полковых оркестров менялся в разные периоды. Так, при Екатерине II многие полковые оркестры пополнились множеством инструментов, нерегламентированных Уставами и Указами. При Павле I штат полковых оркестров сократился и т.д. Большой вклад в развитие системы военных оркестров, построение системы подготовки музыкантов для них внёс Н.А. Римский-Корсаков.

Помимо своих основных задач военные оркестры, начиная с 19 века, давали концерты, при которых вырученные средства шли на помощь воинам-инвалидам. После Октябрьской революции 1917 года прямо в годы Гражданской войны начала формироваться структура управления военно-оркестровой службы Красной Армии. Появилась должность Инспектора по оркестровому делу.

В целях более оперативной организации и руководства военными оркестрами РККА 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура». В соответствии с Положением основными задачами Бюро военных оркестров являлись: формирование новых и реорганизация существующих оркестров, наблюдение за художественной стороной их деятельности; организация и заведывание курсами и школами военных музыкантов; учет музыкальных сил и инвентаря и распределение их между оркестрами. Также указанным Положением, определялись задачи военно-оркестровых секций и инструкторов-организаторов на местах и в воинских соединениях (фронт, армия, дивизия, округ, губерния).

Таким образом, введение Бюро военных оркестров явилось завершающим этапом в формировании Военно-оркестровой службы как целостной системы, охватывающей значительные сферы деятельности Вооруженных Сил и включающей централизованное управление военными оркестрами, организацию их всестороннего обеспечения, подготовку военных капельмейстеров и музыкантов.

В 30-40-е годы 20 века наименование главного органа управления службы и его подчинённость неоднократно менялись. В последние годы существования Советского Союза служба именовалась Военно-оркестровой службой Министерства Обороны СССР, а сегодня носит название Военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВОС ВС России).

Начиная с советского периода истории можно проследить всех руководителей ВОС вплоть до настоящего времени. Сегодня должность начальника службы называется Главный военный дирижёр.

Структура Военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные военные учебные заведения, оркестры всевозможных рангов, начиная с Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей и учебных заведений, военно-оркестровую службу округов, флотов, армий и т.д.

Функции ВОС не сильно изменились за прошедшие с момента создания самой службы 300 с лишним лет. Они включают в себя обеспечение всевозможных воинских ритуалов (торжественных и траурных), торжественных общественных и культурно-массовых мероприятий, участие в концертных выступлениях, культурно-просветительской работе, методической работе с самодеятельностью в воинских частях, обучению и подготовке военных музыкантов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 23 Января 2026, 23:51:07 | Сообщение # 1478 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

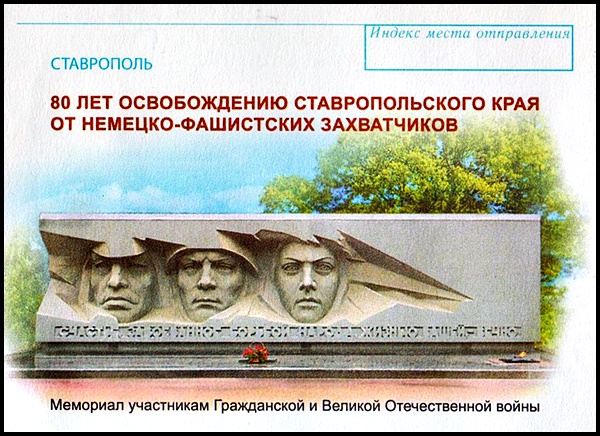

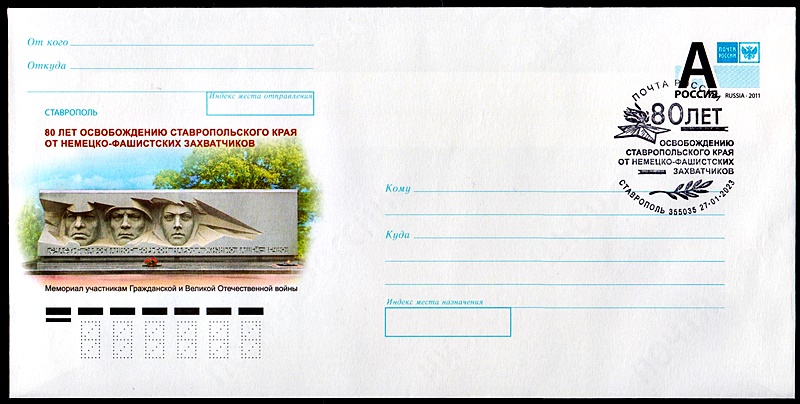

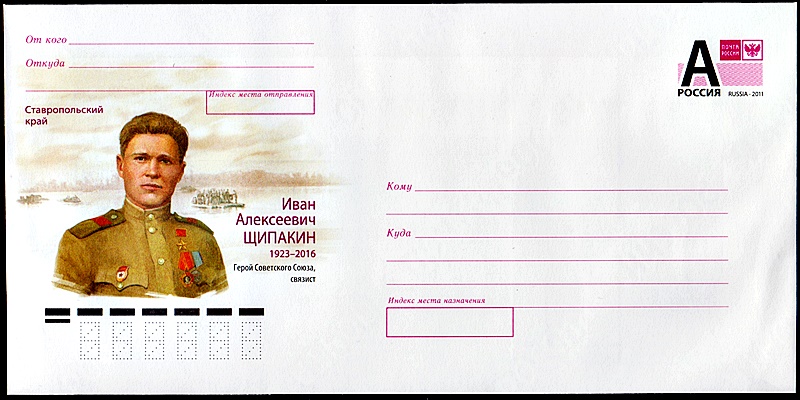

| 21 января 1943 года войсками Закавказского фронта Ставрополь был освобождён от немецко-фашистских захватчиков!

Приказ о взятии Ставрополя был отдан 19 января. Освобождение осуществляла 347-я стрелковая дивизия. По плану, 1177-й стрелковый полк должен был наступать с восточной стороны, 1175-й — с юго-восточной, 1179-й — с северо-западной. Воинам пришлось пройти маршем 40 километров и обустроиться на отдых всего на несколько часов.

В ночь на 20 января к Ставрополю подошли бойцы 1177 полка, которые были встречены сильным артиллерийским и оружейным огнём. Воины залегли до наступления темноты. Ночью при помощи партизан 25 человек под командованием Ивана Булкина смогли пробраться в город.

Здесь они разбились на группы по 3-4 человека и начали сеять панику в тылу неприятеля, одновременно стараясь предотвратить уничтожение зданий. К сожалению, лейтенант Булкин погиб в завязавшемся бою, сейчас его имя носит одна из улиц в центре города. Группа Булкина смогла уничтожить около 150 гитлеровцев.

Вскоре батальоны 1175 полка перерезали дорогу Надежда — Ставрополь и подошли к железнодорожному вокзалу. Юго-восточная окраина города была взята в клещи. Немцы начали поспешное отступление. 1179 полк тем временем ворвался в город с северо-запада, а 1177-й действовал на их стыке.

Сопротивление гитлеровцев было полностью подавлено, а к 10 часам утра Ставрополь был полностью очищен от оккупантов.

Однако до Дня Победы оставалось ещё более двух лет, в течение которых десятки тысяч ставропольцев самоотверженно воевали на фронтах, трудились в тылу и восстанавливали нашу малую родину.

21 января 1943 года войсками Закавказского фронта Ставрополь был освобождён от немецко-фашистских захватчиков. Под властью гитлеровцев город находился 170 дней - с августа 1942.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 27 Января 2026, 09:30:32 | Сообщение # 1479 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

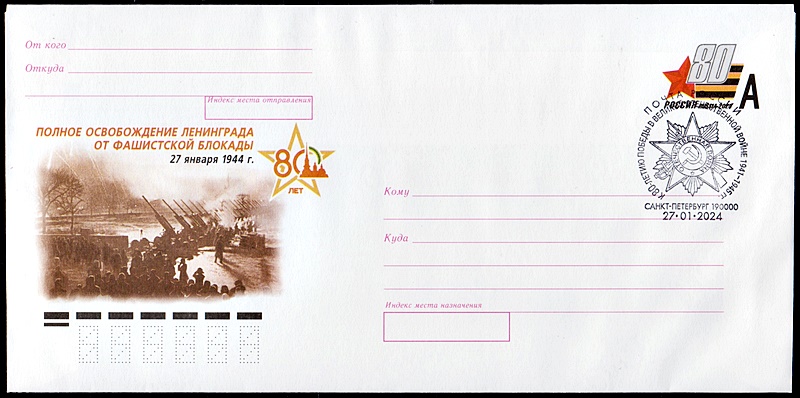

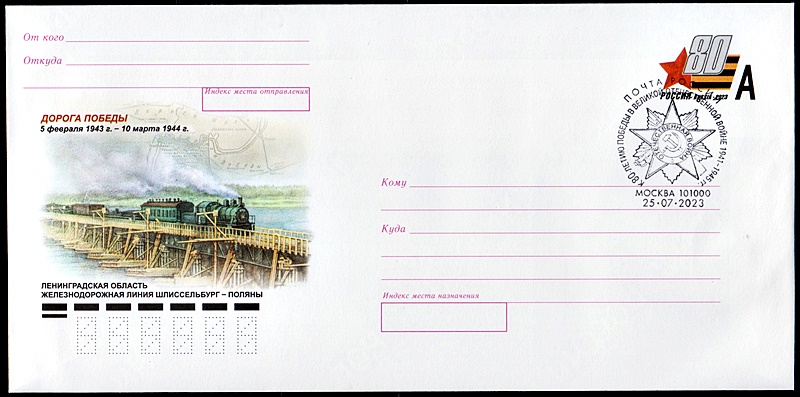

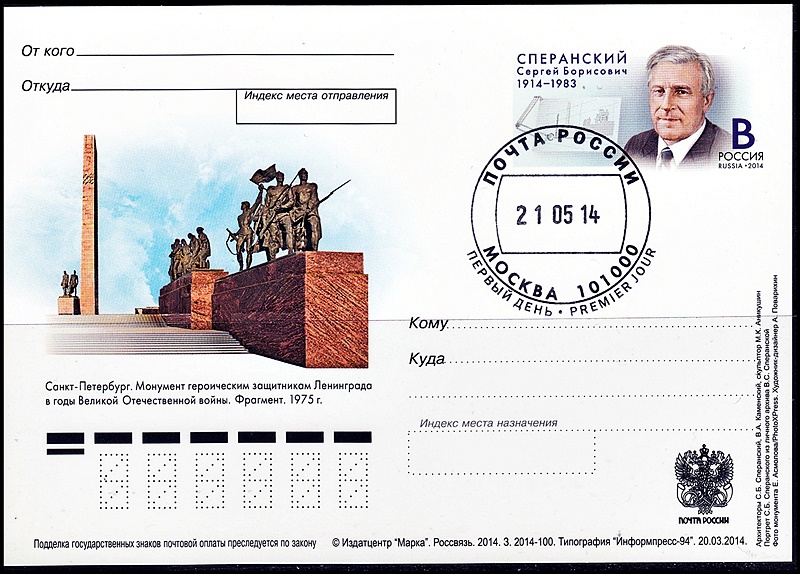

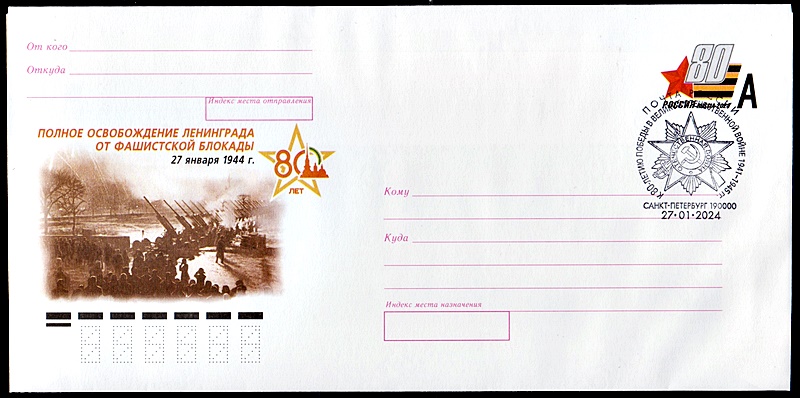

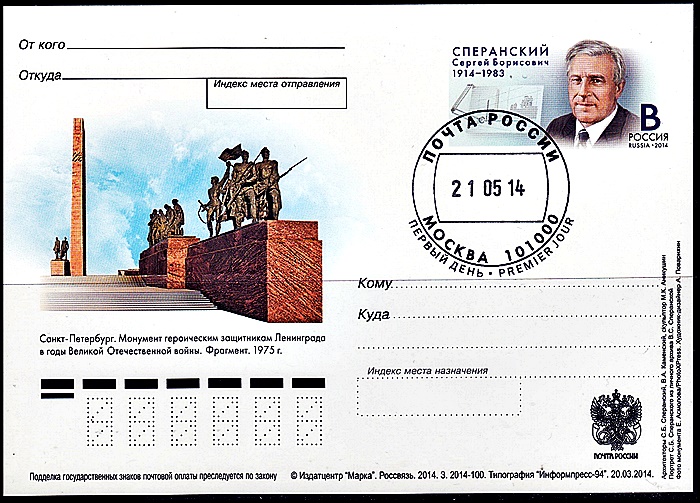

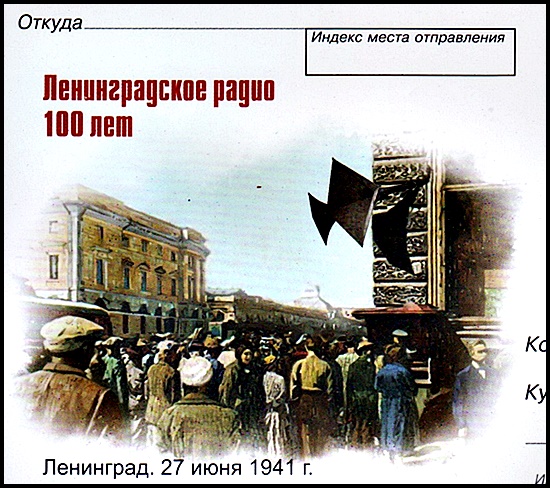

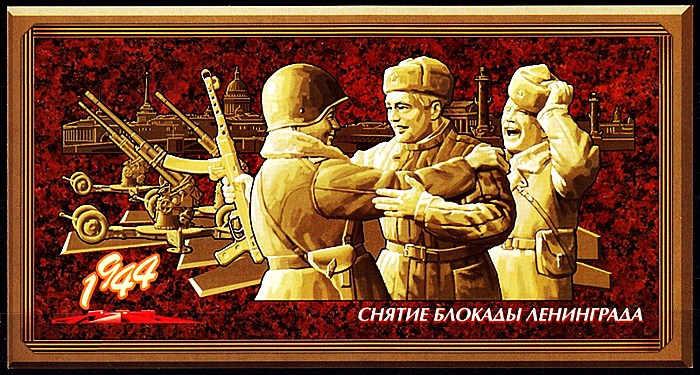

| 27 января 1944 г. 82 года назад

Снятие блокады Ленинграда

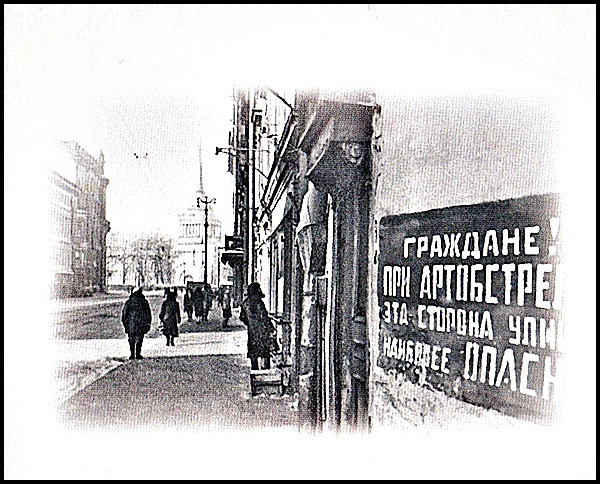

Невозможно без слез и содрогания вспоминать о событиях Великой Отечественной войны, которые стали победной, героической и трагичной страницей истории русского народа. Одним из таких событий явилась блокада Ленинграда, которая длилась долгих 872 дня смерти, голода, холода, бомбежек, отчаянья и мужества жителей Северной столицы.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось.

В городе осталось 2,5 миллиона жителей. Постоянные бомбардировки вражеской авиации уничтожали людей, дома, архитектурные памятники, склады с продовольствием. Во время блокады в Ленинграде не было района, до которого не мог бы долететь вражеский снаряд. Были определены районы и улицы, где риск стать жертвой вражеской артиллерии был наибольшим. Там были развешены специальные предупреждающие таблички с таким, например, текстом: «Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна». Несколько из них сохранилось в городе и сегодня в память о блокаде.

Артиллерийский салют 27 января 1944 года в ознаменование полного снятия Блокады состоялся из 324 орудий. О нём поэтесса А.А. Ахматова написала такие незабываемые строки:

И в ночи январской беззвездной,

Сам дивясь небывалой судьбе,

Возвращенный из смертной бездны,

Ленинград салютует себе.

Лютый голод косил людей тысячами. Карточная система не спасала положение. Хлебные нормы были настолько малы, что жители все равно умирали от истощения. Холод пришел с ранней зимой 1941 года. Но надежды Рейха на панику и хаос среди населения не оправдались. Город продолжал жить и трудиться.

Чтобы как-то помочь осажденным жителям, через Ладогу была организована «Дорога жизни», по которой смогли эвакуировать часть населения и доставить некоторые продукты.

18 января 1943 года силами Ленинградского и Волховского фронтов блокада была прорвана, а 27 января 1944 года блокада Ленинграда была окончательно снята. Вечером небо озарилось салютом в честь освобождения города на Неве.

За годы блокады погибло, по разным данным, свыше 1 миллиона человек. Огромный ущерб был нанесён историческим зданиям и памятникам Ленинграда. В честь героических событий снятия блокады Ленинграда ежегодно 27 января отмечается День воинской славы России.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 31 Января 2026, 11:26:21 | Сообщение # 1480 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

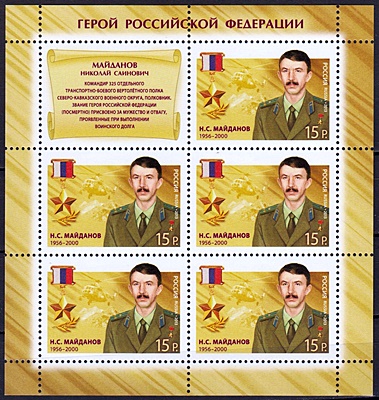

| 29 января - День Памяти Николая Саиновича Майданова, Дважды Героя — СССР и России

9 января 2000 года при проведении боевой операции в Аргунском ущелье был смертельно ранен Герой Советского Союза полковник Николай Майданов. Газеты тогда писали, что свою боевую задачу лётчик выполнил на сто процентов и скончался в кабине вертолёта. В том же 2000-ом году Николаю Майданову посмертно было присвоено звание Героя Российской Федерации.

Пятнадцать лет спустя в Санкт-Петербурге в Московском парке Победы открыли памятник герою. Люди, которые знали Николая Майданова лично говорят, что он очень похож живого Саиныча (так, по отчеству, межу собой называли командира сослуживцы). Памятник открывали в день Народного единства, 4 ноября, и на церемонию приехали друзья и близкие героя со всех уголков России.

26 января 2000 года Николай Саинович позвонил жене. Предупредил, что несколько дней не будет выходить на связь, так как летит на боевую операцию в Аргунское ущелье. Татьяна ждала день, два, три. А потом пришла чёрная весть, в которую до сих пор, даже спустя семнадцать лет, трудно поверить.

...Осколки от блистера врезались в сердце и шею. Он не отпускал ручку управления. Держал до последнего вдоха - нужно было посадить вертолет, на борту которого были люди. Но всё-таки не успел, второй пилот закончил этот, последний для Николая Майданова, полёт.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, Вчера, 11:26:54 | Сообщение # 1481 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

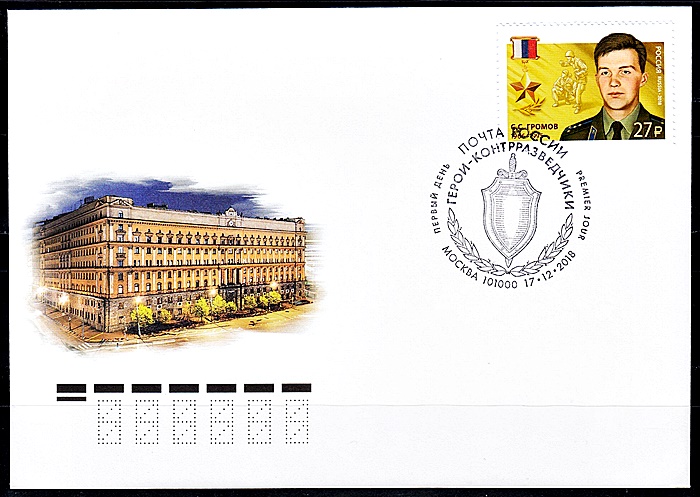

| 60 лет назад - 1 февраля 1966 года, родился Сергей Сергеевич Громов - военный контрразведчик, Герой России (Посмертно)

1 февраля 1966 года родился Сергей Сергеевич Громов- военный контрразведчик, Герой России (посмертно).

Гвардии капитан Громов Сергей Сергеевич ‒ оперуполномоченный отдела военной контрразведки Федеральной службы контрразведки Российской Федерации по 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Московского военного округа. Родился 1 февраля 1966 года в городе Кустанай Казахской ССР.

С детства мечтал стал военным. В 1982 году закончил среднюю школу. А в 1986 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Проходил службу в должностях командира взвода, заместителя командира парашютно-десантной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Служил достойно, честно. Был отмечен медалями «За отличие в воинской службе» I и II степени.

В органы государственной безопасности поступил в феврале 1990 года. После окончания Высших курсов военной контрразведки Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Новосибирске.

Когда началась Чеченская война, Громов Сергей вместе с десантниками из Тулы отправился в служебную командировку. В то время, крылатую гвардию бросали в самое пекло. На острие основных боевых мероприятий был и чекист Сергей Громов.

Обеспечивая командование важной оперативной информацией о бандитских схронах с оружием и боеприпасами, а также о готовящихся провокациях в отношении российских военных, Сергею приходилось участвовать и в переговорах с местным населением, когда старики и женщины, подстрекаемые боевиками, готовы были выступить в качестве живого щита.

За успешное выполнение боевых задач капитан Сергей Громов был награждён медалью «За отвагу». Но когда подошёл срок заменяться, офицер упросил руководство оставить его в особом районе ещё на один срок. Он не мог вот так взять и бросить своих боевых товарищей.

5 февраля в одном из боестолкновений в районе печально знаменитой площади Минутка (бывшей имени Хрущёва) подразделение десантников встретилось с мощным сопротивлением боевиков. Повсюду работали вражеские снайперы, которые не давали нашим солдатам буквально поднять головы. Понимая всю тяжесть происходящего, Сергей отправился на крышу четырех этажного здания, чтобы проверить информацию о работе боевиков-снайперов. Подавляя огневые точки противника, Сергей Громов был смертельно ранен выстрелом снайпера.

Указом Президента Российской Федерации № 207 от 27 февраля 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, капитану Громову Сергею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Его имя увековечено в Галерее выпускников ‒ Героев Отечества в Институте ФСБ России (город Новосибирск). В память о нём был создан названный его именем благотворительный Фонд семей погибших сотрудников ФСБ России. Его имя присвоено улице и школе № 48 в городе Тула...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, Вчера, 23:01:58 | Сообщение # 1482 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26302

Статус: Отсутствует

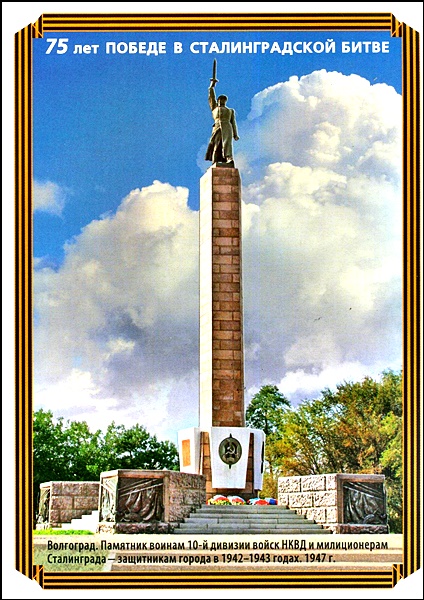

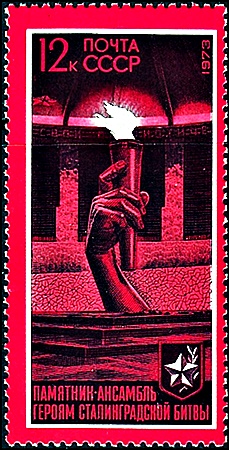

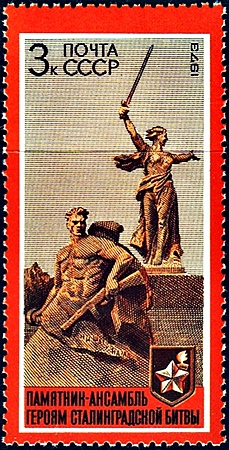

| 2 февраля 1943 г. 83 года назад

Завершилась Сталинградская битва

2 февраля является Днём воинской славы России – в этот день в 1943 году советская армия разгромила немецко-фашистские войска в Сталинградской битве. Начавшаяся 17 июля 1942 года, битва явилась одним из важнейших событий Второй мировой войны. В этом сражении решалась судьба не только Советского Союза, но и многих народов европейских стран, оккупированных и угнетённых фашистской Германией и ее союзниками.

Немецкое командование понимало важность захвата такого важного стратегического объекта, как Сталинград. Наступление на город должно было обеспечить контроль над нефтяными месторождениями Кавказа, а также над главной транспортной артерией страны – рекой Волгой. В планах Гитлера было взять город и тем самым нанести сокрушительный удар по всей советской промышленности.

Сражение за Сталинград принято подразделять на два тесно связанных периода: оборонительный (с 17 июля по 18 ноября 1942 года) и наступательный (с 19 ноября 1942 года по 2 февраля 1943 года). 17 июля в связи с прорывом фашистско-немецких войск в большую излучину Дона начались оборонительные бои, продолжавшиеся 4 месяца. Сначала бои шли в большой излучине Дона, а затем на подступах к Сталинграду и в самом городе. За этот период Красная Армия сумела остановить рвавшихся к Волге немцев. Противник был вынужден перейти к обороне.

В последующие два с половиной месяца, с ноября 1942-го по начало февраля 1943 года, советские войска перешли в контрнаступление. 6-я армия вермахта и другие силы союзников Германии внутри и вокруг города были окружены и частью уничтожены, частью захвачены в плен. Войска Красной Армии одержали сокрушительную победу.

Потери в этой битве были огромны. Войска нацистской Германии, Румынии, Италии и Венгрии потеряли порядка 1,5 млн. человек, 2,5 тыс. самолётов и танков, порядка 30 тысяч орудий и минометов. С советской стороны потери составили около 1,3 млн. солдат и офицеров, более 4 тыс. танков и 2,7 тыс. самолетов, 17 тысяч орудий и минометов.

За мужество и героизм, проявленные в сражении, 44 соединениям и частям были присвоены почетные наименования, 112 советских солдат и офицеров удостоились звания Героя Советского Союза, еще порядка 700 тысяч участников Сталинградской битвы награждены медалью «За оборону Сталинграда».

К 20-летию победы в Великой Отечественной войне город-герой Волгоград в 1965 году был награжден орденом Ленина и медалью «Золотая Звезда».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |