|

Политическая филателия и войны

|

|

| Sokol | Дата: Суббота, 16 Декабря 2023, 00:51:53 | Сообщение # 1156 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

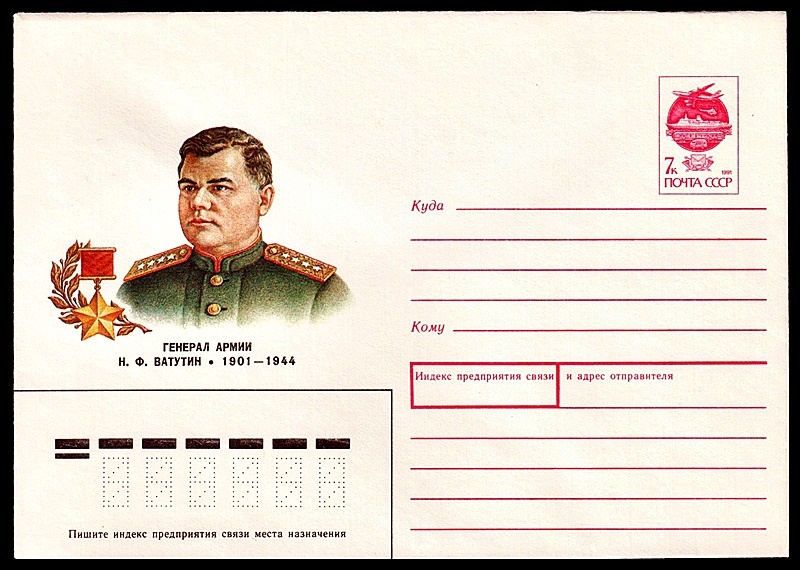

| Николай Ватутин

советский военачальник, генерал армии, герой Советского Союза

16 декабря 1901

122 года назад

—

15 апреля 1944

79 лет назад

Талантливый и опытный военачальник, генерал армии, Герой Советского Союза, незаурядный человек - Николай Ватутин за свою военную карьеру прошел путь от красноармейца до полководца. Свои за глаза называли его «генералом от победы», а противник - из уважения «гроссмейстером». Его имя навсегда связано с победами советских войск во время Великой Отечественной войны под Сталинградом и Курском, при форсировании Днепра и освобождении Украины.

29 февраля 1944 года машина Ватутина, ехавшего в сопровождении членов штаба, была обстреляна украинскими националистами из УПА. В ходе завязавшейся перестрелки Ватутин получил ранение в бедро, доставлен в госпиталь города Ровно, а затем в Киев, где за жизнь генерала боролись лучшие хирурги.

15 апреля 1944 года Николай Фёдорович Ватутин скончался от заражения крови в Киеве, где и был похоронен в Мариинском парке со всеми воинскими почестями. В Москве же был отдан салют чести своему полководцу 24 залпами из 24 орудий.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 17 Декабря 2023, 16:01:32 | Сообщение # 1157 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

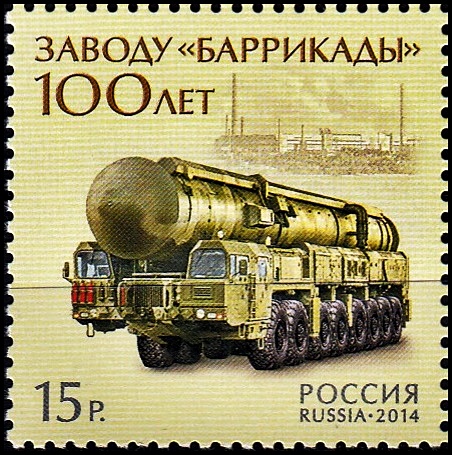

| День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России

Ежегодно 17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день — День Ракетных войск стратегического назначения, установленный Указом Президента России № 549 от 31 мая 2006 года.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) как вид Вооруженных Сил были созданы 17 декабря 1959 года по решению правительства СССР. Впервые в качестве профессионального праздника День РВСН был установлен в 1995 году.

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) – самостоятельный род войск, предназначенный для реализации мер ядерного сдерживания и поражения стратегических объектов, составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.

В 2009 году РВСН отмечают свое 50-летие. 17 декабря 1959 года вышло Постановление Совета Министров СССР № 1384-615, закрепившее ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных сил.

На марке изображены эмблема ракетных войск стратегического назначения,

подвижной грунтовой ракетный комплекс «Тополь»,

пуск тяжелой ракеты «Воевода».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 20 Декабря 2023, 17:16:36 | Сообщение # 1158 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

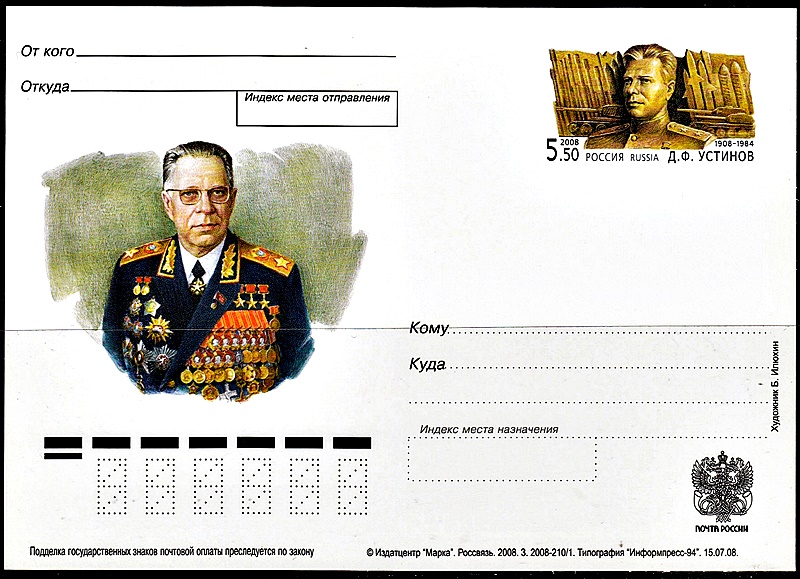

| Устинов Дмитрий Фёдорович

• 30 (17) октября 1908 - 20 декабря 1984 •

(76 лет)

День памяти железного сталинского наркома Дмитрия Фёдоровича Устинова

Устинов Дмитрий Фёдорович - Народный комиссар вооружения СССР; заместитель Председателя Совета Министров СССР и председатель комиссии Президиума Верховного Совета СССР по военно-промышленным вопросам; Министр обороны СССР, Маршал Советского Союза.

9 июня 1941 года Д.Ф. Устинов был назначен народным комиссаром вооружения СССР. На этом посту он внёс крупный вклад в достижение победы в Великой Отечественной войне, обеспечив массовый выпуск оружия, успешное освоение производства новых видов вооружения.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 1942 года за выдающиеся заслуги в деле организации производства, освоение новых видов артиллерийского и стрелкового вооружения и умелое руководство заводами Устинову Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

До 15 марта 1953 года Д.Ф. Устинов находился на посту наркома (с 1946 года - министра) вооружения СССР. С 15 марта 1953 по 14 декабря 1957 года он - министр оборонной промышленности СССР, а с 14 декабря 1957 по 13 марта 1963 года - заместитель Председателя Совета Министров СССР.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 июня 1961 года за выдающиеся заслуги в создании образцов ракетной техники и обеспечение успешного полёта советского человека в космическое пространство Устинов Дмитрий Фёдорович награждён второй золотой медалью "Серп и Молот".

С 13 марта 1963 по 26 марта 1965 года Д.Ф. Устинов - первый заместитель Председателя Совета Министров СССР. С 26 марта 1965 по 5 марта 1976 года - секретарь ЦК КПСС и кандидат в члены Политбюро ЦК КПСС. На этом посту Д.Ф. Устинов координировал работу всех учреждений военно-промышленного комплекса.

29 апреля 1976 года Д.Ф. Устинов был назначен на пост министра обороны СССР. 30 июля 1976 года ему присвоено воинское звание "Маршал Советского Союза".

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 октября 1978 года за большие заслуги в укреплении обороны страны в годы Великой Отечественной войны и в послевоенный период и в связи с 70-летием со дня рождения Маршалу Советского Союза Устинову Дмитрию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Член ЦК КПСС с 9 июня 1941 года. Член Политбюро ЦК КПСС с 5 марта 1976 года. Депутат Верховного Совета СССР 2, 4-11-го созывов (1946-1950, 1954-1984).

Скончался 20 декабря 1984 года. Его прах захоронен на Красной площади в Кремлёвской стене.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 21 Декабря 2023, 12:07:12 | Сообщение # 1159 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

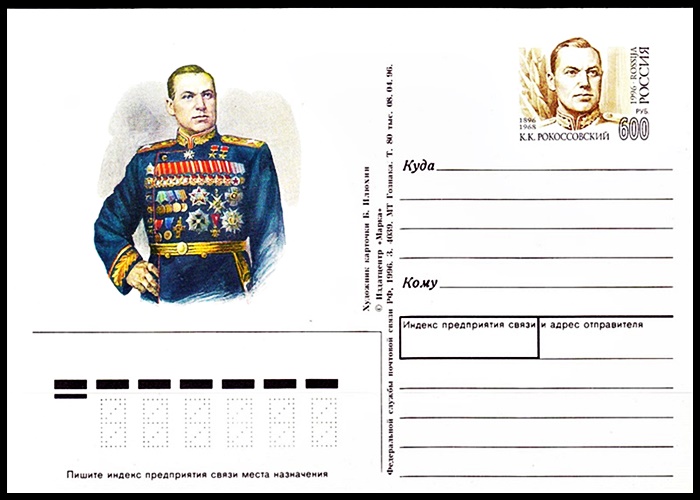

| Рокоссовский Константин Константинович

• 21 (9) декабря 1896 - 3 августа 1968 •

(71 год)

"Суворовых в Красной Армии нет. Есть Рокоссовский."

И.В. Сталин

21 (9) декабрь 1896 года родился Константин Константинович Рокоссовский - советский военачальник, маршал Советского Союза (1944), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945), коммунист.

3 августа 1968 года скончался и 127 лет назад (1896) родился наш великий полководец.

На одном приёме провозглашают тост за Хрущёва. Все встают. Кроме двоих. Это Рокоссовский и Голованов.

«Полководцем Номер Один я считаю Рокоссовского, - пишет Голованов. - Он выше Жукова и Василевского... Полководческое дарование его поистине уникальное, и оно ждёт ещё своего исследователя».

«Суворовых в Красной Армии нет. Есть Рокоссовский» (Сталин).

Сегодня всем ясно, что в 1930-е гг. ещё не разоблачённые троцкисты репрессировали лучших людей - таких, как Рокоссовский. Он оказался стойким и... вышел.

Лето 1941 г. Рокоссовский отступает, контратакуя и выводя свой корпус из окружений. Немцы уже тогда его боялись. Вот пример. Нам не удаётся отбить у немцев важный стратегический пункт Сухиничи (под Калугой). Поручают Рокоссовскому. Он передаёт свои приказы специально по открытой связи, рассчитывая на перехват их немцами. Расчёт оказывается верным: немцы ретируются.

Зима 1942-43 гг. Командующий Донским фронтом Рокоссовский по приказу Ставки принимает Сталинградский фронт у Ерёменко. Проводит операцию «Кольцо» - окружение 300-тысячной армии гитлеровского фельдмаршала Паулюса, который, сдаваясь, сдаёт свой пистолет только Рокоссовскому. На приемё военачальников Сталинградской битвы Сталин всем жмёт руки, а Рокоссовского обнимает: «Спасибо, Константин Константинович». (В 1963 г., в 20-летие Сталинградской битвы, в Сталинграде славят Хрущёва и Еременко - Рокоссовский туда не поехал в знак протеста).

Лето 1943 г. Исход Курской битвы решён в нашу пользу благодаря плану Рокоссовского, на котором он настоял перед Сталиным - вопреки Жукову и Василевскому.

1944 г. В операции по освобождению Белоруссии («Багратион») Сталин принимает план Рокоссовского (опять против Жукова и Василевского). Впервые в мировой военной истории на фронте в 900 км немцам наносятся два главных удара и - разгром, несмотря на их превосходство в численности и технике.

Капитуляцию Германии в ночь с 8 на 9 мая 1945 принял Жуков. Он же 24 июня 1945 принимал Парад Победы, а Рокоссовский командовал парадом.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 23 Декабря 2023, 11:21:55 | Сообщение # 1160 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Шмырев Минай Филиппович

• 23 (11) декабря 1891 - 3 сентября 1964 •

(72 года)

Минай Филиппович Шмырев - Батька Минай

23 (11) декабря 1891 года в деревне Пунище (ныне Витебский район Витебской области Беларуси) родился Минай Филиппович Шмырев (партизанский псевдоним Батька Минай), один из организаторов и руководителей партизанского движения в Витебской области, Герой Советского Союза, член ВКП (б)/КПСС с 1920 года.

***

За героизм, проявленный в годы гражданской войны в боях против белогвардейцев и кулацко-эсеровских банд, Шмырев был награжден орденом Красного Знамени и именными серебряными часами. Уже тогда слава о нем летела по всей округе.

Отечественная война застала Миная Филипповича на должности директора Пудотьской картонной фабрики, что на Витебщине. Ему уже шел шестой десяток, но остаться в стороне от борьбы он не мог. В июле 1941 года Минай Филиппович создал один из первых партизанских отрядов в области. Только за первые два месяца отряд провел двадцать семь боевых операций, уничтожив около двухсот гитлеровцев, десятки машин и автоцистерн с горючим, сжег восемь шоссейных мостов. Гитлеровцы вынуждены были вывесить повсюду плакаты: «Осторожно! Дорога запартизанена».

Город Сураж. С трех сторон партизаны-минаевцы внезапно ворвались осенней ночью на улицы и площади города и разгромили местную комендатуру, гестапо, службу безопасности СД, полицию, жандармерию. Было убито более ста фашистов. Переправившись через Западную Двину, партизаны без потерь вернулись на свою базу — в Щелбовский лес. Сообщение об этом нападении было передано Совинформбюро.

Весной сорок второго года отряд Шмырева слился с другими отрядами, образовав Первую Белорусскую партизанскую бригаду. Возглавил бригаду Минай Филиппович.

Полгода партизаны бригады Шмырева с помощью частей Советской Армии прочно удерживали знаменитые «суражские ворота» протяженностью до сорока километров на линии фронта Усвяты — Велиж. Через «ворота» из вражеского тыла было эвакуировано на Большую землю около двухсот тысяч населения, которому угрожал угон на фашистскую каторгу.

Тщетно пытались гитлеровцы расправиться с батькой Минаем и его товарищами. Не помогла и приманка в пятьдесят тысяч марок, обещанных тому, кто доставит Шмырева живым или мертвым.

Незадолго до войны у Шмырева умерла жена, оставив ему четверых ребят. Самой старшей, Лизе, было четырнадцать, а младшему сыну, Мишутке, третий пошел. Дети остались у родных — в Пунище и Храпаках.

Поздней осенью каратели окружили Пунище и Храпаки и схватили детей — их выдал предатель. Заодно забрали сестру Шмырева Анну и тещу. Через некоторое время партизаны принесли в отряд сорванную с дорожного столба листовку: «Шмырев, сдавайся! Если не объявишься, то детей твоих и все родство твое в корень переведем».

Никто не знает, сколько бессонных ночей провел Минай, сколько о своих детях дум передумал.

Долг солдата, гражданина, коммуниста взял верх над чувством отца. Минай остался с партизанами. Фашисты расстреляли его детей и родственников.

Шмырев тяжело переживал это горе, но не согнулся.

После войны Герой Советского Союза Минай Филиппович Шмырев много лет трудился на советской и хозяйственной работе.

Умер он в 1964 году и похоронен в Витебске — на высоком берегу Западной Двины.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 24 Декабря 2023, 12:17:06 | Сообщение # 1161 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

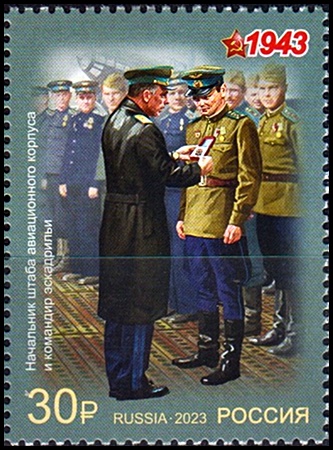

| 24 декабря 1943 г. 80 лет назад

Началась Днепровско-Карпатская операция советских войск

Днепровско-Карпатская операция – стратегическая наступательная операция советской армии в годы Великой Отечественной войны, проведенная в период с 24 декабря 1943 года по 17 апреля 1944 года против немецко-румынских войск с целью освобождения Правобережной Украины. Развернувшись на фронте около 1400 км, операция явилась одной из крупнейших в ходе всей войны.

Битве за Правобережную Украину предшествовало освобождение Левобережной Украины. В течение 4-х месяцев советские войска захватили несколько плацдармов на западном берегу реки Днепр. Позже их было решено использовать для развития новых наступательных операций. Была разработана масштабная программа по освобождению Украины и разгрому всей немецкой группы армий «Юг».

Для реализации военного плана привлекли войска 1-го, 2-го 3-го и 4-го Украинских фронтов, насчитывающих более 2 млн. человек, 31 тысячу орудий, порядка 2,5 тысяч танков и самолетов.

Следует отметить, что операция готовилась в сложной обстановке. В это время советская армия вела непрерывные бои за днепровские плацдармы в ходе Нижнеднепровской операции. Основные силы 1-го Украинского фронта в ходе Киевской оборонительной операции отражали удар противника на киевском направлении.

24 декабря 1943 года 1-й Украинский фронт начал свое наступление. В результате Житомирско-Бердичевской операции был захвачен Кировоград, а позже, во время Корсунь-Шевченковской было окружено и уничтожено порядка двадцати немецких дивизий. Одновременно с этим советские войска захватили города Ровно и Луцк.

С начала января к войскам присоединились 3-й и 4-й Украинские фронты. В течение месяца в районе Никополя советские войска терпели неудачу, однако позже, после усиления, стали наступать на противника и в итоге ликвидировали никопольский плацдарм, а затем освободили Никополь и Кривой Рог.

В начале марта советская армия возобновила наступление. Немецкие войска были не в силах его остановить и просто старались не допустить окружения. Результатом наступления стал полный разгром южного крыла германского Восточного фронта. Советские войска вышли на линию государственной границы и создали предпосылки для переноса боевых действий на территорию Румынии. Были созданы условия для освобождения всей Центральной и Юго-Восточной Европы.

В результате проведенных операций Украина с населением в десятки миллионов человек была освобождена, а противник отброшен на запад на 250-450 км.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 28 Декабря 2023, 12:04:37 | Сообщение # 1162 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Конев Иван Степанович

• 28 (16) декабря 1897 - 21 мая 1973 •

(75 лет)

28 (16) декабря 1897 года родился Иван Степанович Конев – советский полководец, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза. В годы Великой Отечественной войны войска под его руководством участвовали в Московской и Курской битвах, в боях за освобождение Польши, в Берлинской операции. Член Коммунистической партии с 1918 г.

***

Маршал Советского Союза.

- Командующий Западным фронтом с 12.09.1941 по 12.10.1941 и с 26.08.1942 по 27.02.1943;

-- Калининским фронтом с 19.10.1941 по 26.08.1942;

-- Северо-Западным фронтом с 14.03.1943 по 22.06.1943;

-- Степным фронтом с 9.07.1943 по 20.10.1943;

-- 2-м Украинским фронтом с 20.10.1943 по 21.05.1944;

-- 1-м Украинским фронтом с 24.05.1944 до конца войны

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 30 Декабря 2023, 12:56:30 | Сообщение # 1163 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

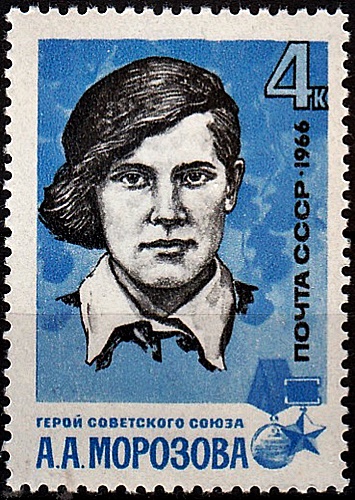

| Морозова Анна Афанасьевна

• 23 мая 1921 - 31 декабря 1944 •

(23 года)

"Вызываем огонь на себя"...

31 декабря 1944 года героически погибла Анна Афанасьевна Морозова - советская партизанка, руководитель подпольной советско-польско-чехословацкой организации, Герой Советского Союза.

В годы Великой Отечественной войны с мая 1942 года по сентябрь 1943 года Морозова руководила подпольной интернациональной советско-польско-чехословацкой организацией в посёлке Сеща в составе 1-й Клетнянской партизанской бригады. Добывала ценные сведения о противнике, организовывала диверсии по взрыву самолётов и выводу из строя другой военной техники. Получив из партизанской бригады магнитные мины, они заминировали и взорвали двадцать самолётов, шесть железнодорожных эшелонов, два склада с боеприпасами.

На основании её разведывательных данных 17 июня 1942 года партизаны разгромили гарнизон вражеской авиационной базы в селе Сергеевка, уничтожив 200 человек лётного состава, 38 автомашин.

В сентябре 1943 года, выйдя из подполья, вступила в Советскую Армию. В июне 1944 окончила курсы радистов. Как боец разведывательной группы «Джек» разведывательного отдела штаба 10-й армии заброшена на территорию Восточной Пруссии. Неся потери, группа «Джек» перешла на оккупированную немцами польскую территорию, с конца 1944 года А. Морозова находилась в объединённом советско-польском партизанском отряде. 31 декабря 1944 года в бою на хуторе Нова Весь была ранена и, чтобы не попасть в плен, подорвала себя гранатой.

Похоронена в населённом пункте Радзаново, в 12 километрах восточнее города Плоцк республики Польша.

В 1959 году бывший советский разведчик Овидий Горчаков опубликовал статью в «Комсомольской правде», а в 1960 году вышла написанная им в соавторстве с польским писателем Янушем Пшимановским повесть «Вызываем огонь на себя», посвящённая подвигу Анны Морозовой и её группы. В 1964 году по повести был снят одноимённый фильм. В фильме показаны события вокруг аэродрома в Сеще. После показа этого фильма ветераны Великой Отечественной войны, общественные организации обратились к руководству СССР с предложением присвоить Анне Морозовой звание Героя Советского Союза. Указом Президиума Верховного Совета СССР в мае 1965 года Анне Афанасьевне Морозовой посмертно было присвоено звание Герой Советского Союза.

В 1973 году по документальной книге бойца разведгруппы «Джек» Н. Ф. Ридевского снят одноимённый фильм «Парашюты на деревьях», рассказывающий о действиях членов группы, в том числе и Анны Морозовой, в Восточной Пруссии.

В парке Победы города Мосальска Калужской области установлен бюст Героини. Именем Анны Морозовой названы улицы в городах Брянске, Жуковке, посёлке городского типа Дубровка Брянской области и городе Мосальске, в московской школе № 710 был создан музей.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 01 Января 2024, 09:17:25 | Сообщение # 1164 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

|

Ким Филби

• 1 января 1912 - 11 мая 1988 •

(76 лет)

1 января 1912 года родился Ким Филби - коммунист, агент советской разведки с 1933 года. Деятельность в пользу СССР «Кембриджской пятерки», в которую входил Филби, — одна из самых блестящих разведопераций XX века.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 02 Января 2024, 17:29:45 | Сообщение # 1165 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Пархоменко Александр Яковлевич...

Пархоменко Александр Яковлевич

• 24 (12) декабря 1886 - 3 января 1921 •

(34 года)

24 (12) декабря 1886 года родился Александр Яковлевич Пархоменко (24 (12) декабря 1886 - 3 января 1921) - революционер, герой Гражданской войны, член Коммунистической партии с 1904 года.

***

Родился А. Я. Пархоменко в 1886 году в семье крестьянина-бедняка в селе Макаров Яр, Луганской области. В школе он смог учиться лишь два года, а потом пришлось батрачить у кулаков. С 1902. г. Пархоменко работал на паровозостроительном заводе Гартмана в Луганске. В 1904 г. восемнадцатилетним юношей вступает в ряды большевистской партии.

В дни революции 1905 г. в Луганске был создан Совет рабочих депутатов во главе с К.Е. Ворошиловым. Членом Совета от рабочих паровозостроительного завода был избран А. Я. Пархоменко.

Февральская революция 1917 г. застала его в Москве. Пархоменко возглавляет восставшую роту солдат. Его избирают депутатом Московского Совета.

В период борьбы за социалистическую революцию партия вновь посылает Пархоменко вместе с Ворошиловым в Донбасс. Здесь они развернули большую работу по подготовке к решающим боям за власть Советов.

Осенью 1919 г. А. Я. Пархоменко назначается особоуполномоченным Реввоенсовета Первой Конной Армии и с апреля 1920 г. — командиром 14-й кавалерийской дивизии. Здесь во всей полноте развернулся его военный талант. Пархоменко непрерывно находился на фронтах, участвовал в боях с белоказаками, врангелевцами, махновцами и другими врагами молодой Советской республики. И всегда он был впереди.

В январе 1921 г., преследуя бандитов, Пархоменко оторвался от своей части и, далеко зайдя вперед на тачанке, неожиданно попал в расположение бандитов. В жестокой схватке он пал смертью храбрых.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 06 Января 2024, 15:12:52 | Сообщение # 1166 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| 6 января 1943 г. 81 год назад

В СССР введены погоны для личного состава Советской Армии

Первоначально погоны носили практический смысл. С их помощью держался ремень патронной сумки. Поэтому и погон поначалу имелся только один, на левом плече, так как патронная сумка носилась на правом боку. В большинстве флотов мира погоны не употреблялись, а ранг обозначался нашивками на рукаве — моряки патронную сумку не носили.

В России погоны появились на военной одежде при Петре I. С 1762 года была предпринята попытка сделать погон средством различения солдат и офицеров.

После Октябрьской революции 1917 года в России декретом Совнаркома РСФСР были отменены погоны в армии и нашивки во флоте, как символ неравенства. Отменены были и воинские звания. Военнослужащие различались лишь по должностям. В качестве знаков различия в ходе Гражданской войны были введены нашивки на рукава в виде геометрических фигур, обозначавших должность военнослужащего.

Погоны были введены как знаки различия для личного состава Красной Армии (марка Почты СССР, 1958),

В январе 1919 года были учреждены знаки различия по родам войск и знаки различия командного состава военнослужащих Красной Армии. В сентябре 1921 года были введены первые знаки различия и во флоте.

Первые знаки отличия в виде пятиконечной звезды поверх венка из лавровой и дубовой веток, с эмблемой в виде плуга и молота в центре, носили красноармейцы на левой стороне груди и на левой петлице. Во флоте первые знаки различия в виде нарукавных нашивок красного цвета с красной звездой в золотой окантовке нашивали на левый рукав.

Во время Великой Отечественной войны в Вооружённых Силах СССР 6 января 1943 года были введены новые знаки различия для личного состава Красной Армии — погоны. Для личного состава Военно-Морского флота они были введены месяцем позже — 15 февраля.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 07 Января 2024, 17:43:30 | Сообщение # 1167 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Константин Заслонов

советский партизан, герой Великой Отечественной войны

7 января 1910

114 лет назад

—

14 ноября 1942

82 года назад

Партизанский псевдоним — «Дядя Костя»

7 января 1910 (25 декабря 1909) года родился Константин Сергеевич Заслонов – один из руководителей партизанского движения в Белоруссии в годы Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза (1943, посмертно). Член Коммунистической партии с 1942 года.

***

Константин Сергеевич Заслонов родился в семье рабочего 7 января 1910 (25 декабря 1909) года. В 1930 году окончил Великолукскую железнодорожную профтехшколу. С 1935 помощник начальника паровозного депо Новосибирска, с 1937 начальник паровозного депо станции Рославль, с 1939 — паровозного депо Орша. В начале войны при подходе немецких войск к Орше эвакуировался в Москву и работал в депо им. Ильича.

В октябре 1941 по собственной просьбе был отправлен в тыл врага в составе группы железнодорожников. Партизанский псевдоним — «Дядя Костя». Создал подпольную группу, участники которой путём применения «угольных мин» (мины, замаскированные под каменный уголь) за три месяца подорвали 93 немецких паровоза.

Ввиду угрозы ареста в марте 1942 года Заслонов с группой покинул Оршу и организовал партизанский отряд, который провёл ряд успешных боевых рейдов в районе Витебск — Орша — Смоленск, уничтожив большое количество вражеских солдат и техники. 14 ноября 1942 года Константин Заслонов геройски погиб в бою с карательным отрядом у д. Куповать Сенненского района.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 08 Января 2024, 18:04:30 | Сообщение # 1168 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Воскресенская Зоя Ивановна

• 28 (15) апреля 1907 - 8 января 1992 •

(84 года)

Памяти Зои Воскресенской

8 января 1992 года скончалась советская разведчица и детская писательница полковник Зоя Ивановна Воскресенская (по мужу Рыбкина).

На ее похороны пришли чекисты и писатели, те, кто знал ее по первой и по второй жизни. Были военный оркестр и почетный караул. И писатели спрашивали: « Вы ничего не перепутали? Вы кого приехали хоронить?»

- Мы приехали хоронить полковника внешней разведки Зою Рыбкину.

Писатели недоумевают: « Вы что-то перепутали. Здесь похороны писательницы Зои Воскресенской». На что один из генералов ответил:

«Это один и тот же человек».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 09 Января 2024, 08:19:54 | Сообщение # 1169 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Грабин Василий Гаврилович

• 9 января 1900 (28 декабря 1899) - 18 апреля 1980 •

(80 лет)

Конструктор артиллерийских систем Василий Грабин...

9 января 1900 (28 декабря 1899) года родился Василий Гаврилович Грабин. Выдающийся советский конструктор артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1940).

Вклад Василия Грабина в Победу над Германией не переоценим. Достаточно напомнить, что именно грабинской пушкой был вооружен легендарный танк Т-34. А из 140 тысяч полевых орудий, которыми воевали наши солдаты во время Великой Отечественной войны, более 90 тысяч были сделаны на заводе, которым в качестве главного конструктора руководил Грабин, а еще 30 тысяч были изготовлены по его проектам на других заводах страны. Знаменитые грабинские пушки Ф-22, Ф-34, УСВ, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3 и другие уничтожили подавляющее большинство немецких танков в годы Великой Отечественной войны.

Орудия, сконструированные талантливым, но «неудобным» оружейником, уничтожили подавляющее большинство «Тигров» и «Пантер»

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 10 Января 2024, 21:29:18 | Сообщение # 1170 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Русско-турецкая война (24 (12) апреля 1877 - 3 марта (19 февраля) 1878)

10 января 1878 года в ходе Русско-турецкой войны состоялась битва под Шипкой, в которой русские и болгарские войска одержали победу над 30-тысячной турецкой армией Весиль-паши.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 14 Января 2024, 20:07:28 | Сообщение # 1171 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

14 января отмечается День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, установленный Приказом Министра обороны РФ № 11 от 14 января 2021 года.

Находясь в непосредственном подчинении Генерального Штаба, Военно-оркестровая служба (ВОС) обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижёров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих.

О силе музыки можно говорить бесконечно долго. Она способна оказывать влияние на воображение и затрагивает внутренние душевные силы человека. Подобно лекарству, она может поднимать настроение, активизировать и мобилизовать скрытые внутренние энергетические резервы или способствовать расслаблению и отдыху, затрагивая эмоциональную сферу человека.

Дата 14 января была выбрана для праздника в связи с тем, что 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура».

Но истоки зарождения Военно-оркестровой службы в России относятся к рубежу 10-11 веков, когда в княжеских дружинах стали применяться музыкальные инструменты для подачи команд и сигналов. Одно из наиболее ранних упоминаний о подобном использовании труб содержится в «Повести временных лет» при описании событий, связанных с осадой Киева печенегами в 968 году.

В годы правления Ивана Грозного были сделаны первые шаги в организации военной музыки на государственном уровне, а сигнальная и дозорная службы стали неотъемлемыми обязанностями военных музыкантов. При царе Михаиле Федоровиче был сформирован первый рейтарский полк, в штатном расписании которого числилось 4 полковых и 11 ротных трубачей.

Важной вехой в становлении Военно-оркестровой службы в России принято считать 19 февраля 1711 года. В этот день Петром I подписал Указ об учреждении в армии военных хоров (оркестров), которым объявлялись «Штаты кавалерийских и пехотных полков с показанием расположения оных по губерниям». Тогда же появились и первые школы для подготовки военных музыкантов из числа солдатских детей.

Штат полковых оркестров менялся в разные периоды. Так, при Екатерине II многие полковые оркестры пополнились множеством инструментов, нерегламентированных Уставами и Указами. При Павле I штат полковых оркестров сократился и т.д. Большой вклад в развитие системы военных оркестров, построение системы подготовки музыкантов для них внёс Н.А. Римский-Корсаков.

Помимо своих основных задач военные оркестры, начиная с 19 века, давали концерты, при которых вырученные средства шли на помощь воинам-инвалидам. После Октябрьской революции 1917 года прямо в годы Гражданской войны начала формироваться структура управления военно-оркестровой службы Красной Армии. Появилась должность Инспектора по оркестровому делу.

В целях более оперативной организации и руководства военными оркестрами РККА 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура». В соответствии с Положением основными задачами Бюро военных оркестров являлись: формирование новых и реорганизация существующих оркестров, наблюдение за художественной стороной их деятельности; организация и заведывание курсами и школами военных музыкантов; учет музыкальных сил и инвентаря и распределение их между оркестрами. Также указанным Положением, определялись задачи военно-оркестровых секций и инструкторов-организаторов на местах и в воинских соединениях (фронт, армия, дивизия, округ, губерния).

Таким образом, введение Бюро военных оркестров явилось завершающим этапом в формировании Военно-оркестровой службы как целостной системы, охватывающей значительные сферы деятельности Вооруженных Сил и включающей централизованное управление военными оркестрами, организацию их всестороннего обеспечения, подготовку военных капельмейстеров и музыкантов.

В 30-40-е годы 20 века наименование главного органа управления службы и его подчинённость неоднократно менялись. В последние годы существования Советского Союза служба именовалась Военно-оркестровой службой Министерства Обороны СССР, а сегодня носит название Военно-оркестровая служба Вооружённых Сил Российской Федерации (ВОС ВС России).

Начиная с Советского периода истории можно проследить всех руководителей ВОС вплоть до настоящего времени. Сегодня должность начальника службы называется Главный военный дирижёр.

Структура Военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные военные учебные заведения, оркестры всевозможных рангов, начиная с Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей и учебных заведений, военно-оркестровую службу округов, флотов, армий и т.д.

Функции ВОС не сильно изменились за прошедшие с момента создания самой службы 300 с лишним лет. Они включают в себя обеспечение всевозможных воинских ритуалов (торжественных и траурных), торжественных общественных и культурно-массовых мероприятий, участие в концертных выступлениях, культурно-просветительской работе, методической работе с самодеятельностью в воинских частях, обучению и подготовке военных музыкантов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 15 Января 2024, 11:55:10 | Сообщение # 1172 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

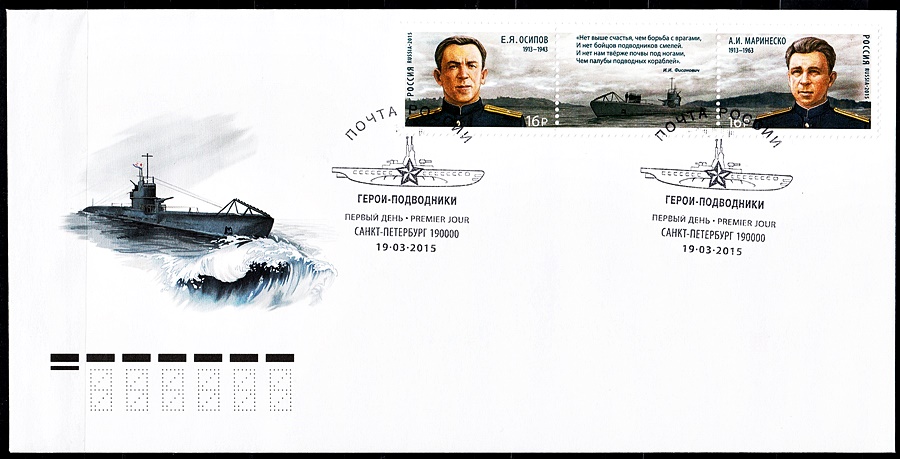

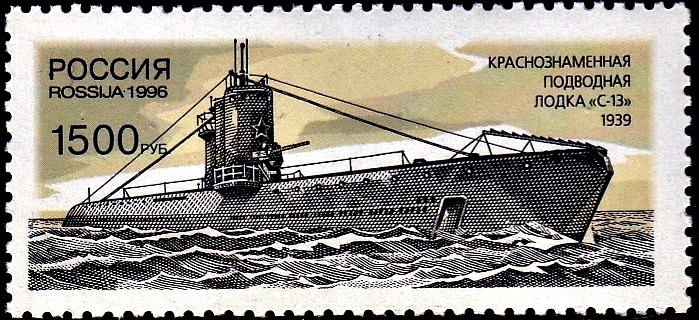

| Маринеско Александр Иванович

• 15(2) января 1913 - 25 ноября 1963 •

(50 лет)

Атака века!

15(2) января 1913 года родился Александр Иванович Маринеско, командир Краснознамённой подводной лодки (ПЛ) С-13, капитан 3 ранга.

Он является автором «атаки века», в результате которой одним торпедным ударом было уничтожено 70 экипажей фашистских субмарин.

15(2) января 1913 года родился Александр Иванович Маринеско, командир Краснознамённой подводной лодки (ПЛ) С-13, капитан 3 ранга.

Он является автором «атаки века», в результате которой одним торпедным ударом было уничтожено 70 экипажей фашистских субмарин.

9 января 1945 г. подлодка С-13 вышла в очередной поход, который стал самым доблестным и героическим рейдом Маринеско.

30 января 1945 года примерно в 19 часов Маринеско увидел в перископ ярко освещенное немецкое судно, следовавшее из польской Гдыни. Это шел «Вильгельм Густлофф» – колоссальных размеров лайнер, прежде пассажирский, а во время войны выполнявший функции плавающего госпиталя. Однако госпитальное судно не было обозначено соответствующим знаком – красным крестом. Напротив того – корпус лайнера носил камуфляжную окраску, на палубах виднелась артиллерия и орудия ПВО. Оснащенное вооружением санитарное судно сопровождал боевой корабль флота Германии.

«Вильгельм Густлофф» передвигался очень медленно. На его борту находились пассажиры, численность которых в разы превышала допустимые нормы: десятки офицеров-подводников и сотни курсантов, несколько сот женщин из флотского вспомогательного дивизиона, почти тысяча раненых солдат, и тысячи гражданских беженцев. Плюс перегрузка взятого на борт военного оборудования.

Около 21 часа подлодка С-13, совершив виртуозный маневр, зашла со стороны берега, где ее менее всего могли ожидать, и выпустила первую торпеду с надписью «За Родину», а затем еще две – «За советский народ» и «За Ленинград».

При первом ударе, пробившем носовую часть судна, немцы решили, что они наскочили на мину. Но после второго и третьего взрыва, разворотивших машинное отделение, капитан «Вильгельма Густлоффа» Петерсен понял, что это была субмарина, и коротко объявил: «Das war’s» (Вот и всё). На лайнере началась паника. Сотни людей, не разбирая чинов, пола и возраста, бросились к шлюпкам. Из-за сильного крена тысячи оказались в ледяном бушующем море. Примерно через час после атаки «Вильгельм Густлофф» полностью затонул. Поверженное судно, величиною едва ли не с айсберг, ушло под воду, погрузилось в черную бездну.

По данным немецких исследователей послевоенных лет, ВМС гитлеровской Германии 30 января 1945 г. был нанесен серьезный урон. Так, по свидетельству журнала «Марине» (1975. № 2–5, 7–11. ФРГ), с кораблем погибли 1300 подводников, среди которых находились полностью сформированные экипажи подводных лодок и их командиры. По мнению командира дивизиона капитана 1-го ранга А. Орла, погибших немецких подводников хватило бы для укомплектования 70 подлодок. Вот почему впоследствии советская печать потопление «Вильгельма Густлоффа» совершенно обоснованно назвала «атакой века», а Маринеско – «подводником № 1».

Что касается слезливых всхлипов современной либеральной общественности о погибших на «Вильгельме Густлоффе» раненых солдатах, женщинах и мирных беженцах, так сожаления эти давно опроверг исторический суд – не бессердечный, но добросовестный. По всем характеристикам эти жертвы признаны «военной целью» и, как это ни жестоко звучит, уничтожение их не является военным преступлением. Сотни погибших немецких офицеров-подводников погрузились на «Вильгельм Густлофф», понятно, не для круизной прогулки. Да и вылечившиеся раненые гитлеровцы наверняка встали бы снова в строй. За утонувших в ту ночь мирных беженцев по всем нормам военного времени ответственность несло принявшие их на борт командование «Вильгельма Густлоффа» – по факту военного тогда судна.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 16 Января 2024, 11:22:18 | Сообщение # 1173 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| 16 января 1943 года казнь молодогвардейцев у шахты № 5 в Краснодоне.

__________

«Молодая гвардия» — подпольная антифашистская молодежная организация.

Действовала в городе Краснодоне с сентября 1942 по январь 1943 года. Около 110 юношей и девушек были членами «Молодой гвардии».

Ребята распространяли листовки, устраивали диверсии.

1 января 1943 года были арестованы члены Виктор Третьякевич и Евгений Мошков. 2 января — Иван Земнухов. С 5 по 11 января прошли массовые аресты. 15, 16 и 31 января немцы сбрасывают в шурф шахты № 5 71 молодогвардейца.

9 февраля расстреляны еще пять человек, в том числе Олег Кошевой, Ульяна Громова, Люба Шевцова.

Войну пережили только восемь молодогвардейцев. Шести членам организации присвоено звание Героя Советского Союза.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 19 Января 2024, 14:15:21 | Сообщение # 1174 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Фрунзе Тимур Михайлович

• 5 апреля 1923 - 19 января 1942 •

(18 лет)

Подвиг Тимура Фрунзе...

(Не)"золотая" молодежь советского руководства.

19 января 1942 года при выполнении боевого задания по прикрытию своих войск в районе Старой Руссы погиб лейтенант Тимур Фрунзе. Ему было 18 лет...

Он в паре с младшим лейтенантом Шутовым встретили в воздухе 4 вражеских истребителя «МЕ-I09» и «ME-115». Несмотря на явное количественное и техническое превосходство противника, лейтенант Фрунзе и младший лейтенант Шутов смело и решительно атаковали группу вражеских истребителей. Атака была дерзкой и неожиданной для врага. Один «МЕ-109» был сбит и рухнул на землю. Во время атаки на помощь фашистам подошли еще три истребителя «МЕ-115».Завязался неравный бой двух отважных советских летчиков против семи фашистских стервятников. Использовав всю огневую мощь своего оружия, в этом неравном бою лейтенант Фрунзе погиб смертью героя. Самолет младшего лейтенанта Шутова был в этом бою подбит и Шутов произвел вынужденную посадку в районе наших войск.

16 марта 1942 года Тимуру Фрунзе было присвоено звание Героя Советского Союза.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 20 Января 2024, 17:19:53 | Сообщение # 1175 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| 20 января 1944 г. 80 лет назад

День освобождения Великого Новгорода от немецко-фашистских захватчиков

Через два месяца после начала Великой Отечественной войны 19 августа 1941 года Великий Новгород был оставлен войсками Красной Армии. Длинным и трудным был путь к желанной победе. Оккупация длилась 883 дня.

Операция по освобождению города от фашистов началась 14 января 1944 года. Она стала первым этапом стратегической операции из так называемых десяти «Сталинских ударов» 1944 года.

20 января 1944 года советские войска водрузили красное знамя на древней кремлевской стене. В Москве в честь освобождения Новгорода был дан салют.

С освобождения Новгорода в результате Новгородско-Лужской операции началась операция по окончательному снятию блокады Ленинграда, мощное контрнаступление по всему Северо-Западному направлению.

Потери Волховского и Северо-Западного фронтов в результате обороны и освобождения Новгорода составили более 750 тысяч бойцов убитыми, умершими от ран и пропавшими без вести.

За время оккупации Великий Новгород был почти полностью разрушен. Некоторые уникальные достопримечательности города безвозвратно погибли. Разрушения были столь велики, что воспринимались как непоправимая утрата части национальной культуры.

Постановлением от 1 ноября 1945 года Новгород был включён в число 15 древнейших городов, подлежащих первоочередному восстановлению.

К настоящему времени новгородскими реставраторами исследовано, восстановлено или законсервировано более 200 памятников зодчества, составляющих богатейшее наследие региона. По решению ЮНЕСКО в 1992 году 37 памятников и ансамблей Великого Новгорода были включены в Список Всемирного культурного наследия.

29 октября 2008 года президент России Дмитрий Медведев подписал Указ о присвоении Великому Новгороду почетного звания «Город воинской славы».

День освобождения города широко отмечается новгородцами. В этот день проводятся митинги, возложения цветов к мемориалу «Огонь Вечной Славы», месту водружения знамени Победы и на воинских кладбищах, спортивные и праздничные мероприятия.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 27 Января 2024, 20:41:06 | Сообщение # 1176 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

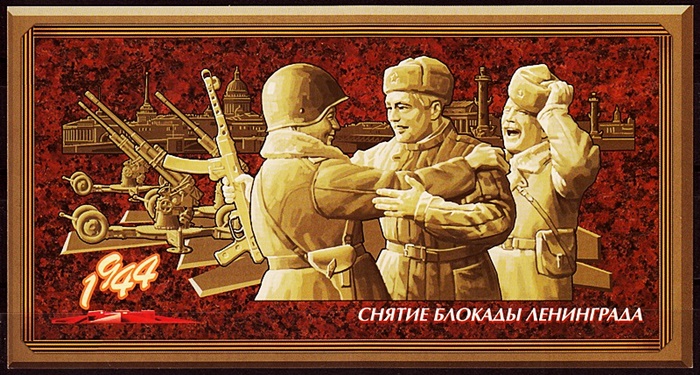

| День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады

День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944 год) — отмечается ежегодно 27 января в соответствии с Федеральным законом от 13 марта 1995 года № 32-ФЗ «О днях воинской славы (победных днях) России».

В первой редакции Закона эта памятная дата называлась — День снятия блокады города Ленинграда (1944 год). Указом Президента РФ от 1 декабря 2014 года «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России» наименование дня воинской славы было изменено.

В 1941 году Гитлер развернул военные действия на подступах к Ленинграду, чтобы полностью уничтожить город. 8 сентября 1941 года кольцо вокруг важного стратегического и политического центра сомкнулось. В блокированном городе оказалось более 2,5 миллионов жителей, в том числе 400 тысяч детей.

Захвату города германское командование придавало важное стратегическое и политическое значение. Почти 900 дней сообщение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. Противник вел непрерывные бомбардировки и артиллерийские обстрелы города, предпринимал многочисленные попытки захватить его.

Запасов продовольствия и топлива было очень мало. Начавшийся голод, усугублённый бомбежками, проблемами с отоплением и параличом транспорта, привёл к сотням тысяч смертей среди жителей. Но ленинградцы продолжали трудиться – работали административные и детские учреждения, типографии, поликлиники, театры, продолжали работу ученые. Подростки работали на заводах, заменив отцов, ушедших на фронт.

18 января 1943 года блокада была прорвана, и у города появился коридор сухопутной связи со страной.

В результате побед Советских Вооруженных Сил в Сталинградской и Курской битвах, под Смоленском, на Левобережной Украине, в Донбассе и на Днепре в конце 1943 — начале 1944 годов сложились благоприятные условия для проведения крупной наступательной операции под Ленинградом и Новгородом.

К началу 1944 года враг создал глубокоэшелонированную оборону с железобетонными и деревоземляными сооружениями, прикрытыми минными полями и проволочными заграждениями. Советское командование организовало наступление силами войск 2-й ударной, 42-й и 67-й армий Ленинградского, 59-й, 8-й и 54-й армий Волховского, 1-й ударной и 22-й армий 2-го Прибалтийского фронтов и Краснознаменного Балтийского флота. Привлекались также дальняя авиация, партизанские отряды и бригады.

Цель операции состояла в том, чтобы разгромить немецкие фланговые группировки 18-й армии, а затем действиями на кингисеппском и лужском направлениях завершить разгром её главных сил и выйти на рубеж реки Луга. В дальнейшем, действуя на нарвском, псковском и идрицком направлениях, нанести поражение 16-й армии, завершить освобождение Ленинградской области и создать условия для освобождения Прибалтики.

14 января советские войска перешли в наступление с Приморского плацдарма на Ропшу, а 15 января от Ленинграда на Красное Село. После упорных боев 20 января советские войска соединились в районе Ропши и ликвидировали окруженную Петергофско-Стрельнинскую группировку врага. Одновременно 14 января советские войска перешли в наступление в районе Новгорода, а 16 января — на любанском направлении, 20 января освободили Новгород.

27 января 1944 года в результате Ленинградско-Новгородской стратегической наступательной операции немецко-фашистские войска под Ленинградом были окончательно разгромлены, и советские войска полностью сняли длившуюся 872 дня блокаду города. В ознаменование окончательного снятия блокады в Ленинграде был дан праздничный салют.

Более 350 тысяч солдат и офицеров Ленинградского фронта были представлены к различным орденам и медалям. 226 защитников города стали Героями Советского Союза. Медалью «За оборону Ленинграда» было награждено порядка 1,5 миллионов человек. За стойкость, мужество и невиданный героизм в дни блокады город был награжден Орденом Ленина и получил почетное звание «Город-герой Ленинград».

Памяти жертв блокады и погибших участников обороны Ленинграда посвящены мемориальные ансамбли Пискаревского кладбища и Серафимского кладбища, вокруг города по бывшему блокадному кольцу фронта создан Зеленый пояс Славы.

В 2022 году Санкт-Петербургский городской суд признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов во время блокады Ленинграда, унёсшей жизни более миллиона человек.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 27 Января 2024, 20:43:38 | Сообщение # 1177 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Добавлю заграничный взгляд на данное событие:

загрузить фото для поиска

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 02 Февраля 2024, 09:30:38 | Сообщение # 1178 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Фрунзе Михаил Васильевич

• 2 февраля (21 января) 1885 - 31 октября 1925 •

(40 лет)

Фрунзе Михаил Васильевич

2 февраля (21 января) 1885 года родился Михаил Васильевич Фрунзе - революционер, большевик, герой Гражданской войны, один из организаторов Красной Армии.

Под его руководством в 1924-25 годах в СССР была проведена кардинальная военная реформа. В эти годы Фрунзе занимал посты председателя Реввоенсовета СССР и наркома по военным и морским делам и - одновременно - начальника Штаба РККА и начальника военной академии.

Михаил Васильевич Фрунзе родился (21 января) 2 февраля 1885 года в Пишпеке (сегодня — Бишкек, Киргизия), в семье военного фельдшера. В 1904 году Михаил окончил гимназию в городе Верном в Казахстане.

Учился в Политехническом университете Санкт-Петербурга и стал заниматься революционной работой. В 1905 году в дни Декабрьского восстания Фрунзе принимал участие в уличных боях. Дважды был приговорен к смертной казни в 1909 и 1910 годах, которая была заменена ссылкой и каторгой.

В ссылке Фрунзе руководил кружком революционеров, вел пропагандистскую работу в Сибири. В 1917 году участвовал в боях с белогвардейцами и юнкерами. В годы Гражданской войны он был военным комиссаром Иваново-Вознесенской области, затем Ярославского военного округа. В 1919 году Фрунзе стал командующим несколькими армиями, боровшимися с А.Колчаком.

В августе того же года Михаил Васильевич был назначен командующим Туркестанским фронтом, организовал и провел несколько крупных операций, боролся с басмачами. Затем командовал Южным фронтом, где его противником был Врангель, и Фрунзе одержал над ним сокрушительную победу. Оставшиеся в живых врангелевцы были вынуждены бежать из России. За эту победу Фрунзе получил награду в виде Почетного революционного оружия.

После Гражданской войны Михаил Васильевич был заместителем председателя Реввоенсовета СССР и народным комиссаром по военным и морским делам, начальником штаба РККА, начальником Военной академии. В 1924-1925 годах он руководил проведением военной реформы в СССР. В 1925 году получил пост Председателя Реввоенсовета СССР и народного комиссара по военным и морским делам.

Фрунзе – автор теоретических работ военной тематики.

Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года в Москве, похоронен на Красной площади.

Его именем в советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 04 Февраля 2024, 12:41:25 | Сообщение # 1179 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Ворошилов Климент Ефремович

• 4 февраля (23 января) 1881 - 2 декабря 1969 •

(88 лет)

День рождения Клима Ворошилова...

4 февраля (23 января) 1881 года родился Ворошилов Климент Ефремович, Маршал Советского Союза (1935), Герой Советского Союза (1956, 1968), Герой Социалистического Труда (1960).

С 1918 командующий и член Реввоенсовета ряда армий и фронтов. С 1925 нарком по военным и морским делам и председатель Реввоенсовета СССР; с 1934 нарком обороны СССР. С 1940 заместитель председателя Совета Народных Комиссаров СССР. В 1953-60 председатель Президиума ВС СССР. Член Политбюро (Президиума) ЦК в 1926-60. Входил в ближайшее политическое окружение И. В. Сталина.

Многие детали его биографии опровергают накопившиеся мифы о большевиках (вроде "среди руководства большевиков на самом деле не было рабочих", "Сталин уничтожил всех старых большевиков" и т.д.).

Сын железнодорожника, слесарь Луганского паровозостроительного завода (существующего как тепловозостроительный и сейчас) Ворошилов стал членом РСДРП еще в 1903 г. и уже в революцию 1905 г. стал председателем Луганского совета и руководителем восстания в Луганске (в 24 года!), затем вел подпольную работу в разных городах, после февральской революции снова возглавил в Луганске городской совет рабочих депутатов и избранной на всеобщих выборах городской думы, в октябре же 1917 г. работал уже в Петрограде.

В марте 1918 г. Ворошилов создал один из первых отрядов красной армии - Первый Луганский социалистический отряд.

После Брестского мира территория Донбасса оказалась в "серой зоне" - границы между Россией и марионеточной УНР (впоследствии легко разогнанной немцами с заменой на консервативный режим Украинской державы) должны были быть определены в особом соглашении. Пользуясь этим, немцы и украинские националисты повели наступление на Донбасс. При весьма неравных силах (регулярная немецкая армия против добровольческих отрядов рабочих Донбасса) Ворошилов руководил обороной региона, а после того, как она стала безнадежной и было принято решение перебросить красные силы Донбасса в обороняющихся от белых Царицын (падение которого привело бы к соединению белых войск Юга и Востока), вывел эшелоны из Донбасса в Царицын (в ходе переброски пришлось построить временный железнодорожный мост через Дон вместо взорванного белыми).

В последующие годы Ворошилов оставался армейским деятелем, в 1925 г. стал наркомом по военным и морским делам (затем - нарком обороны). Как один из руководителей с прочной репутацией, на должности, он, увы, засиделся - советско-финская война показала, что современными вооруженными силами он уже не был способен руководить (что зафиксировано в акте передачи НКО) и пост наркома был передан Тимошенко.

Будучи заместителем главы правительства, в начале войны он занимал и командные должности, но в итоге к концу войны стал чисто политической фигурой, какой и оставался после войны.

Наконец, после смерти Сталина он заменил Шверника на должности церемониального главы государства (аналогичного президенту в парламентских республиках), в 1957 г. выступил против Хрущева, однако менее твердо, чем Молотов и Каганович - в итоге с должности его сняли только в 1960-м году и подвергли критике, но из партии не исключили (Молотов поведение Ворошилова в те годы оценил отрицательно). До своей смерти в 1969 г. Ворошилов оставался депутатом Верховного Совета.

Ворошилов оставался значимым политическим деятелем на протяжении полувека лет, и несмотря на то, что были у него и неудачи - безусловно останется в памяти как видный революционери государственный деятелей, а для своих земляков-лугачан - одним из символом региона (который вместе со своей столицей ранее назывался в его честь).

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 05 Февраля 2024, 12:06:12 | Сообщение # 1180 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| 5 февраля 1926 г.

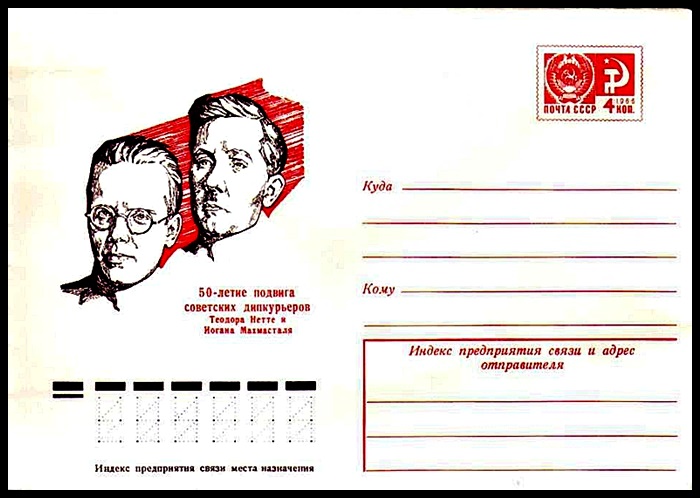

Нападение на советских дипкурьеров Теодора НЕТТЕ и Иоганна МАХМАСТАЛЯ в поезде Москва—Рига.

Случилось это на территории Латвии на перегоне между станциями Икскюль (ныне Икшкиле) и Куртенгоф (Саласпилс).

В полшестого утра бандиты по ошибке ворвались в соседнее купе. Поняв свой промах, они бросились в соседнее. Но дипкурьеры латыш Нетте и эстонец Махмасталь, везшие диппочту в Берлин, когда напавшие начали стрелять, открыли ответный огонь. Не ожидавшие такого отпора, преступники отступили. Двоих из них потом нашли мертвыми в купе проводника. Сообщник (или сообщники) пристрелил раненных курьерами — как позже выяснило следствие, граждан Литвы братьев ГАБРИЛОВИЧЕЙ. И это единственное, что было установлено следствием.

Нетте был смертельно ранен в голову, а Махмасталь, которому достались две пули, продолжал никого не допускать к почте, пока не прибыл сотрудник советского посольства, которого он знал в лицо. Оба героя были награждены орденом Красного Знамени, в честь Нетте переименован пароход «Тверь».

История имела продолжение летом. Владимир МАЯКОВСКИЙ, направляясь из Одессы в Ялту, увидел входящий в порт «Теодор Нетте». Лично знакомый с погибшим, поэт был потрясен такой встречей. Мрачный, сосредоточенный, он более двух недель работал над одним из лучших своих стихотворений

«Товарищу Нетте — пароходу и человеку».

Я недаром вздрогнул.

Не загробный вздор.

В порт,

горящий,

как расплавленное лето,

разворачивался

и входил

товарищ "Теодор

Нетте"...

Воздав должное мужеству таких людей, как Нетте: «В наших жилах — кровь, а не водица. Мы идем сквозь револьверный лай, чтобы, умирая, воплотиться в пароходы, в строчки и в другие долгие дела», поэт отметил и ту высокую, романтическую цель, которая их вела: «Чтобы в мире без Россий, без Латвий жить единым человечьим общежитьем».

...В наших жилах -

кровь, а не водица.

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела.

*

Мне бы жить и жить,

сквозь годы мчась.

Но в конце хочу -

других желаний нету -

встретить я хочу

мой смертный час

так,

как встретил смерть

товарищ Нетте.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 08 Февраля 2024, 06:04:59 | Сообщение # 1181 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

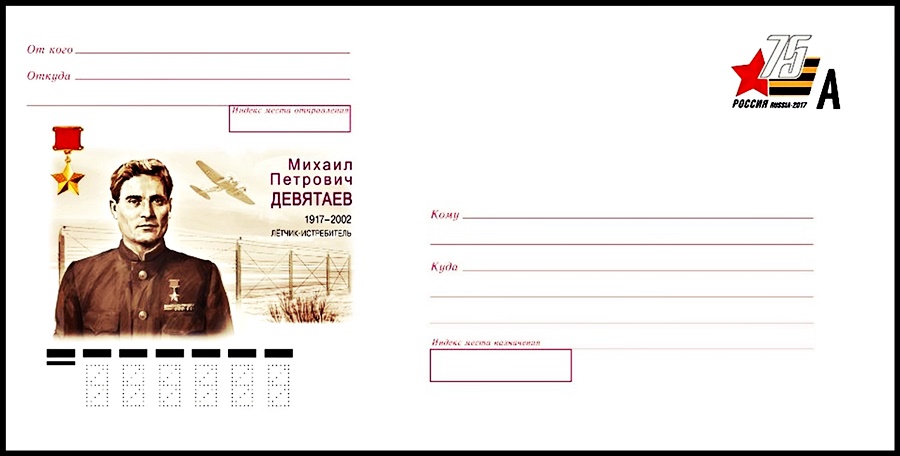

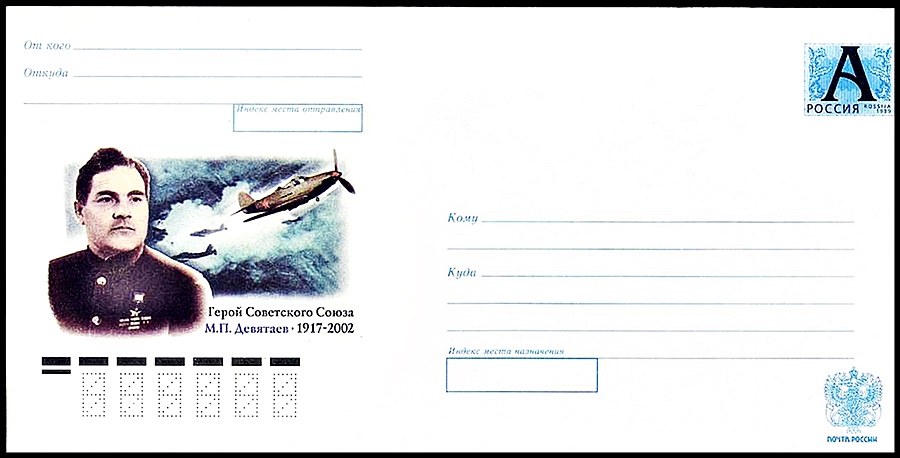

| Девятаев Михаил Петрович

• 8 июля 1917 - 24 ноября 2002 •

(85 лет)

Девятаев Михаил Петрович :: Побег из Пенемюнде...

8 февраля 1945 года советский летчик М.П. Девятаев совершил вместе с другими узниками побег из немецкого концлагеря Пенемюнде на угнанном ими бомбардировщике «Хейнкель-111». За этот подвиг он был удостоен звания Героя Советского Союза.

***

На фронте Девятаев командовал одним из звеньев 104- го гвардейского истребительного авиационного полка 9-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 2-й воздушной армии 1-го Украинского фронта. В ходе воздушных боев сбил 9 вражеских самолетов.2 13 июля 1944 года Девятаев участвовал в воздушном бою. В районе Львова его самолет был подбит и загорелся. Летчик успел выпрыгнуть с парашютом, но во время прыжка ударился о стабилизатор самолета и приземлился в бессознательном состоянии на территории, занятой противником.

Так Девятаев попал в плен и очутился в Лодзинском лагере военнопленных. Среди них находились и военные летчики, с которыми Михаил стал планировать побег. 13 августа 1944 года они совершили попытку бежать из лагеря, сделав подкоп. Но были пойманы и отправлены в лагерь Заксенхаузен в статусе «смертников». Тем не менее, Девятаеву повезло: местный парикмахер подменил ему нашивной номер на лагерной робе, и Михаил из «смертника» превратился в «штрафника».

Отныне его считали украинским учителем Степаном Никитенко, который на самом деле умер в лагере. Под этим именем он был отправлен в другой лагерь – в Германию, на остров Узедом, где располагался ракетный центр Пенемюнде. Там разрабатывалось новое оружие Третьего Рейха - крылатые ракеты «Фау-1» и баллистические ракеты «Фау-2». 8 февраля 1945 года, убив конвоира, группе из 10 советских военнопленных удалось захватить немецкий бомбардировщик Heinkel He 111 H-22. За штурвал самолета сел Девятаев. Вдогонку за угнанным бомбардировщиком бросился немецкий истребитель, пилотом которого был обер- лейтенант Гюнтер Хобом – опытный летчик, награжденный двумя «Железными крестами» и одним «Немецким крестом в золоте». Однако задачу усложняло то, что никому не было известно, каким курсом полетит угнанный самолет. Случайно обнаружил «Хейнкель» возвращающийся с задания полковник Вальтер Даль. Но ему не хватило боеприпасов, чтобы сбить машину.

Пролетев более 300 километров, «Хейнкель» достиг линии фронта, но попал под обстрел советских зениток. Пришлось срочно заходить на посадку в районе польской деревни Голлин, где в то время базировалась артиллерийская часть 61-й армии. Девятаев доставил советскому командованию стратегически важную информацию о военном полигоне и засекреченном испытательном центре на Узедоме. Впоследствии эти сведения позволили провести успешную воздушную атаку на Узедом. Девятаева и его товарищей поместили в фильтрационный лагерь НКВД.

К счастью, они были признаны благонадежными и смогли вернуться на службу. С сентября 1945 года Девятаев сотрудничал с Главным конструктором баллистических ракет С.П. Королевым, руководившим советской программой по освоению немецкой ракетной техники. Участвовал в создании первой советской ракеты Р- 1 — копии «Фау-2».

В ноябре 1945 года Девятаев уволился в запас и устроился дежурным по вокзалу в Казанском речном порту, а в 1949 году - капитаном катера. Позднее он стал одним из первых испытателей и командиров экипажей отечественных судов на подводных крыльях — «Ракета» и «Метеор». 15 августа 1957 года благодаря ходатайству Сергея Королева ему было присвоено звание Героя Советского Союза. Кроме того, он был награжден орденом Ленина, двумя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалями. 24 ноября 2002 года Михаил Петрович скончался в Казани, где прожил всю жизнь. Он был похоронен на Арском кладбище, на том участке, где находится мемориальный комплекс воинов Великой Отечественной войны.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 09 Февраля 2024, 15:17:14 | Сообщение # 1182 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

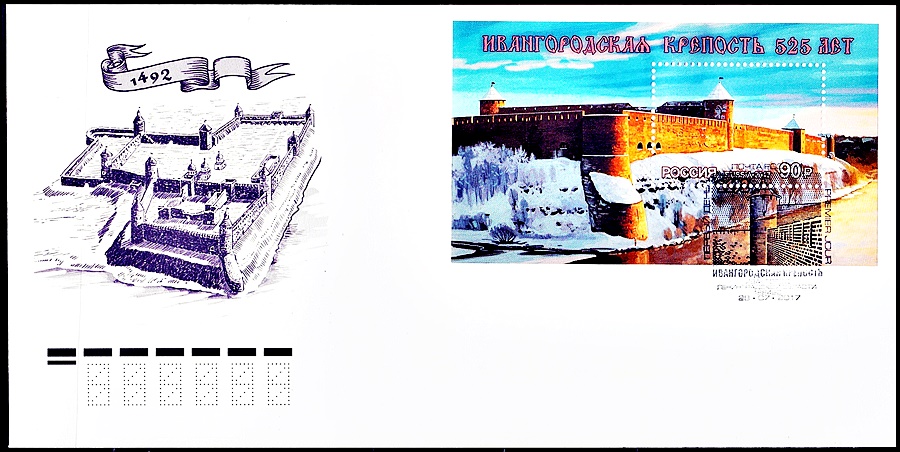

| 9 февраля (30 января) 1590 года Россия забрала у Швеции исконно русские города

9 февраля (30 января) 1590 года, русский отряд разбил шведское войско под Ивангородом. Это событие можно считать знаковым для борьбы российского государства за балтийское приграничье – которое продолжается и сегодня. А героем этих событий стал один из самых выдающихся и забытых полководцев России.

Итоги растянувшейся на несколько десятилетий Ливонской войны стали для России катастрофическими. Одним из главных негативных последствий стала для Москвы потеря принадлежащего ей участка побережья Финского залива и прилегающих к нему земель с крепостями Ивангород, Копорье и Ям. За столетие с лишним до Петра Великого то было для России «окно в Европу» – именно с этой территории страна могла вести торговлю с морскими державами без необходимости платить государствам-посредникам за транзит.

Увы, после того, как Швеция решила выступить против изнуренной войной России на стороне Речи Посполитой, потеря следовала за потерей – шведы последовательно захватили Корелу (Приозерск), Нарву (русские называли ее Ругодивом), Ивангород и Копорье. Проживавшее там русское население подверглось геноциду – истреблялось, сгонялось с земель. Но правительство Ивана Грозного, подписывая со «свейскими немцами» трехлетнее перемирие в 1583 году, вынуждено было признать потерю этих стратегически важных населенных пунктов. Впрочем, оставалась надежда, что потерянные земли удастся отбить.

Выполнение этой задачи легло на плечи уже преемников Ивана Грозного: номинального – царя Федора и реального – великого боярина Бориса Годунова. К 1590 году отношения двух государств вновь накалились до такой степени, что это привело к очередному вооруженному конфликту. Причем начали его шведы – серией нападений на русские гарнизоны.

Москву, впрочем, такой оборот дела не смутил – там увидели шанс переиграть итоги Ливонской войны. Но действовать нужно было максимально быстро. Дело в том, что тогдашний шведский король Юхан III сумел «подсадить» своего сына Сигизмунда на трон Речи Посполитой – и теперь крепко надеялся на его поддержку. У россиян не было никаких гарантий, что Сигизмунд III не поспешит со своей армией к отцу на подмогу. Экспансию в восточном направлении Сигизмунд начнет много позже, став одним из виновников Смутного времени в России.

В начале января 1590-го 35-тысячная русская армия выступила из Новгорода в сторону захваченного шведами Яма. О значении, которое придавалось этому походу, свидетельствует тот факт, что при войске находился сам царь Федор Иоаннович, считавшийся его начальником. На самом деле, конечно, блаженный Федор войском руководить не мог. Эта функция осуществлялась многоопытными воеводами, наибольшим авторитетом среди которых пользовался пожилой князь Дмитрий Иванович Хворостинин.

Приглядимся внимательнее к этому человеку. К большому сожалению, он отсутствует среди скульптур знаменитого новгородского памятника Тысячелетия России – хотя это был один из самых лучших и результативных полководцев за всю историю нашего Отечества.

Князю Дмитрию не повезло с происхождением. Происходил он из одной из младших ветвей ярославских князей, владевших небольшим уездом, и по местнической системе того времени считался «худородным». Из-за этого он долгие годы пребывал в незначительных должностях, пробивая свою карьеру потом и кровью, постоянно рискуя жизнью в кровавых битвах. Хворостинин всегда оказывался на самых опасных направлениях – он и участвовал во взятии Полоцка, и нес стражу на южной границе России, отражая набеги татар из Крыма. Историк Дмитрий Володихин так отзывается о нем:

«Как видно, князь относился к той драгоценной породе русских людей, которая способна была, взвалив большое дело себе на хребтину, волочь его до полного исполнения, не щадя сил и не прося поблажек. Эти-то и поднимали великие царства. Отвагою своей, выносливостью, превосходящей всякое вероятие, и чудовищной энергией в деле».

Проклятие «худородности»

В 1572 году именно Хворостинин сыграл ключевую роль в знаменитой битве при Молодях, когда было разгромлено войско двигавшегося нашествием на Русь крымского хана Девлет-Гирея. Увы, все лавры победы достались воеводе Большого полка Михаилу Воротынскому, а про Хворостинина мало кто вспоминал.

В ту пору обычным делом были местнические споры – воеводы, претендовавшие на более «высокое» происхождение, требовали себе, соответственно, и более высоких должностей в войске. Талантливый, но не родовитый Хворостинин оказывался обычной жертвой такого рода споров – против местнической системы не решался выступить даже сам царь! Из-за этого Дмитрий Иванович продолжал пребывать на вторых и третьих ролях. Но при этом показывал такие успехи, о которых и не мечтали многие его более высокородные соперники. В несчастливой войне со шведами единственный крупный успех принадлежал Хворостинину – в феврале 1582 года он во главе своего Передового полка разгромил у селения Лялицы шведское войско, обратив его в беспорядочное бегство.

К моменту новой войны со шведами Хворостинин снова командовал всего лишь Передовым полком

– статусный Большой полк возглавляли не отличавшиеся талантами Федор Мстиславский (спустя двадцать с лишним лет он возглавит печальной памяти Семибоярщину, сдавшую Москву полякам) и Андрей Трубецкой. Сначала войско осадило крепость Ям (ныне Кингисепп) – засевший здесь шведский гарнизон продержался недолго и вскоре сдался. Отдельный русский отряд был послан к крепости Копорье – и взял ее тоже в осаду.

А князь Дмитрий Хворостинин со своим передовым полком уже подступал к Ивангороду. «В районе Нарвы и Ивангорода был сосредоточен четырехтысячный шведский корпус, который прикрывал подступы к этим главным крепостям на шведском рубеже», – пишет военный историк Вадим Каргалов. О численности шведского войска, руководимого Густавом Баннером, дошли, впрочем, разноречивые сведения – Николай Михайлович Карамзин утверждает, что шведов, конных и пеших, было не менее 20 тысяч.

Битва началась с атаки шведов на полк Хворостинина, которую русские успешно отбили и сами перешли в наступление. Сеча продолжалась половину дня, а потом шведы начали отступать в сторону города Раковор. Отступление, впрочем, больше походило на бегство – «свеи» побросали свои пушки и припасы.

Таким образом, Хворостинин расчистил путь русскому войску к Ивангороду и Нарве. Как известно, два города стоят друг против друга, разделенные рекой Нарова. «В Нарве осталось около тысячи шестисот солдат, но шведский гарнизон укрывался за мощными каменными стенами и башнями, имел многочисленную артиллерию», – цитирует Каргалов летописи.

В предстоящей осаде главную роль должен был сыграть «наряд» – так тогда называли артиллерию. Главнокомандующие распорядились «наряд поставити против Иванагорода на бугре» и «по городам по Ругодиву и по Иванюгороду бити из наряду». Двухнедельная бомбардировка началась 6 февраля и оказалась небезуспешной – в западной и северной стенах Нарвы образовались большие проломы. После этого «февраля в 18 день государь царь и великий князь Федор Иванович всеа Русии указал послати воевод и с ними людей к приступу к городом к Ругодиву и к Иванюгороду».

Тем не менее начавшийся на рассвете 19 февраля и продолжавшийся несколько часов штурм успеха русским не принес. По свидетельству летописца, шведы «противляхуся и крепко стояху», штурмующих «з города збиша», «многих ратных людей побиша и отбиша от города прочь». Как пишет специалист по русскому XVI веку Руслан Скрынников, по русскому войску пошел шепоток, что в неудачном штурме виноват находившийся при войске и постоянно вмешивавшийся в распоряжения воевод боярин Борис Годунов. У стремительно возвысившегося Годунова не было недостатка в недоброжелателях – и они запустили слух, что «Бориска продался свеям». На самом же деле, как подчеркивает Скрынников, распоряжения Годунова под стенами Нарвы объяснялись не его симпатиями к неприятелю, а полным отсутствием боевого опыта. «По словам очевидцев, Борис приказал сконцентрировать огонь на крепостных стенах, чтобы пробить в них бреши, «а по башням и по отводным боем бити не давал». Башенная артиллерия противника не была своевременно подавлена и нанесла штурмующим огромные потери», – констатирует историк.

Долгий путь к миру

Однако боевые действия продолжились. Оживились шведы, отступившие ранее к Раковору. Чтобы нейтрализовать их, на раковорском направлении встали крупные силы русских, руководившиеся Хворостининым. Князь Дмитрий Иванович действовал, в отличие от боярина Годунова, крайне умело и толково. Он обеспечил столь надежный заслон, что никто на помощь шведам, засевшим в Нарве, так и не пришел. В итоге нарвский комендант Карл Хенрикссон Горн (русские звали его «Карл Индриков») обратился с просьбой о перемирии.

Годунов согласился на переговоры, и стороны приступили к обсуждению условий. Россияне требовали, чтобы шведы «отдали государевы города Ругодив, Ивангород, Копорье, Корелу». Горн в ответ пошел на хитрость – он предложил прекратить военные действия, пока он не спишется со своим королем, который будто бы «учнет миритися». Услышав такое предложение, Годунов велел отправить шведских парламентеров обратно в Нарву, и «по городу из наряду бити стали». Ощутив на себе вновь мощь русской артиллерии, шведы опять прислали посыльных с просьбой, «чтоб часов пять-шесть по городу из наряду бити не велел» – а они, мол, будут советоваться о сдаче. «И Борис Федорович часы три и четыре из наряду по городу стреляти не велел, а велел над немцы смотрити и тово, чтоб они проломных мест не заделывали, а учнут заделовать проломные места, по городу из наряду попрежденму бити велел».

Такая канитель продолжалась несколько дней – обстрелы города перемежались переговорами. Тем временем не за горами была уже весна с ее распутицей. Русское войско начало ощущать недостаток продуктов и конского корма.

В конце концов стороны сошлись на компромиссном варианте. Шведы согласились отдать русским Ивангород, Копорье, уже захваченный ранее Ям, но Нарву удержали за собой. Досадно, конечно, что не удалось взять Нарву, но в целом задача была выполнена – старинные русские земли вернулись России.

Эта кампания оказалась последней для князя Дмитрия Хворостинина, здоровье которого было подорвано многолетними походами. Он умер 7 августа того же 1590 года, успев незадолго до смерти принять постриг в Троице-Сергиевой обители под именем Дионисий.

Но война на этом далеко не закончилась – Юхан III не желал смириться с потерями. Он вступил в союз с крымским ханом Казы-Гиреем, полчища которого летом следующего, 1591 года выступили на Москву. Однако в сражении в районе будущего Донского монастыря крымчаки потерпели поражение и ударились в бегство. Но еще до этого, в ноябре 1590-го, шведы, нарушив перемирие, напали на Ивангород – и тоже были отбиты. В течение нескольких следующих лет война шла с переменным результатом. Наконец в селении Тявзино рядом с Ивангородом подписали в мае 1599-го окончательный мир. Ивангород, Ям, Копорье остались за Россией.

К сожалению, спустя пятнадцать лет, воспользовавшись трудностями России, лежавшей в разрухе Смутного времени, шведы вновь захватили все эти города. Возвращать их почти через сто лет пришлось уже Петру Великому. А в настоящее время свои претензии на старинный русский Ивангород заявляют эстонцы. Но все эти события уже не имеют никакого отношения к русско-шведской войне 1590-1595 годов. Эту войну заслонили в народной памяти последующие грозные события Смутного времени, аннулировавшего ее итоги. Но если мы чтим память предков, то должны вспомнить и ту «незнаменитую» войну.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 10 Февраля 2024, 19:05:08 | Сообщение # 1183 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Ботян Алексей Николаевич

• 10 февраля (28 января) 1917 - 13 февраля 2020 •

(103 года)

Разведчик Алексей Ботян

10 февраля (28 января) 1917 года родился выдающийся советский разведчик, Герой России Алексей Николаевич Ботян. Родился в белорусской деревне Чертовичи.

С 1941 года начал службу в разведке Западного фронта. После войны стал разведчиком нелегалом.

Выполнял задания Центра в Чехословакии, Польше, Канаде и других государствах. Награжден 12 боевыми орденами.

Почтовая марка. Герои Российской Федерации. А. Н. Ботян

В 2017 году по случаю 95-летия со дня образования управления «С» ПГУ КГБ СССР один из драгоценных камней, хранящийся в Гохране России, был назван именем Алексея Ботяна.

В 2020 году издана почтовая марка России, посвящённая А. Н. Ботяну.

7 октября 2021 года на месте захоронения на Троекуровском кладбище открыт бюст.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2021 года № 3397-р на основании предложения парламента Республики Северная Осетия — Алания наименование «Алексей Ботян» присвоено безымянной горе абсолютной высотой 4019 метров, расположенной на хребте Соудор на территории Ирафского района Республики Северная Осетия – Алания.

Указом Президента Российской Федерации от 10 мая 2007 года «за мужество и героизм, проявленные в ходе операции по освобождению польского города Кракова и предотвращению уничтожения его немецко-фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 1941—1945 годов», полковнику в отставке Ботяну Алексею Николаевичу было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением медали «Золотая Звезда».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 16 Февраля 2024, 15:04:10 | Сообщение # 1184 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

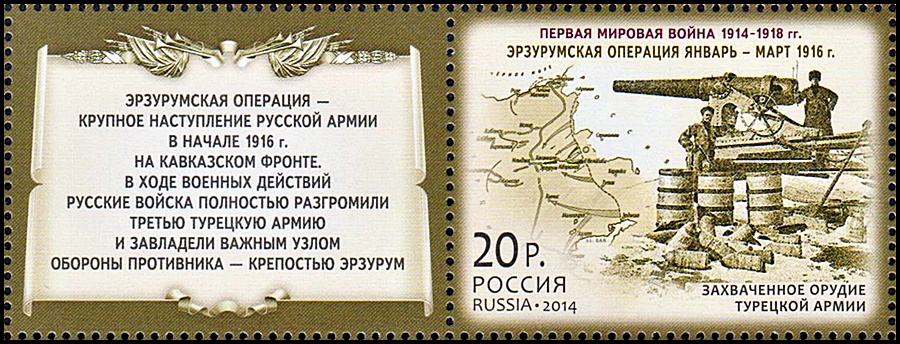

| 16 февраля 1916 года, в рамках Первой мировой войны, русская Кавказская армия генерала Николая Юденича захватила турецкий Эрзурум.

План по взятию Эрзурума был основан на неожиданности. Турки не думали, что русские будут наступать морозной зимой, в глубоком снегу. Для вида некоторые батальоны уходили в тыл, а ночью возвращались.

11 февраля русская артиллерия открыла огонь. Под прикрытием темноты и метели Кавказская армия шла на штурм, что повторялось несколько дней. Удар русских был страшен. Турецкая оборона в одночасье рухнула, и османы бросились в беспорядочное бегство, город был взят. Вскоре русская армия уже контролировала всю западную Турцию, включая территорию исторической Армении.

Эрзурумская операция явно недооценена отечественными историками. Но, например, британские историки признали армию Юденича «единственной, которая наилучшим образом могла бы справиться с тяжёлыми условиями и победить».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 17 Февраля 2024, 13:46:53 | Сообщение # 1185 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

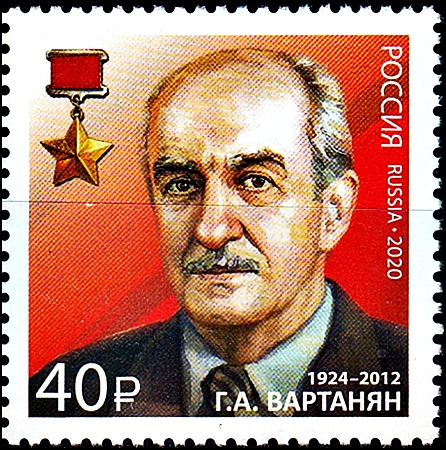

| Геворк Вартанян

советский и армянский разведчик, Герой Советского Союза

17 февраля 1924

100 лет назад

—

10 января 2012

12 лет назад

Одним из выдающихся армян-разведчиков Великой Отечественной войны можно назвать советского разведчика службы внешней разведки Комитета Государственной безопасности СССР, Героя Советского Союза Геворка Вартаняна.

Вартанян Геворк Андреевич родился 17 февраля 1924 года в Ростове-на-Дону. Отец Геворка был связан с советской внешней разведкой, по заданию которой семья уехала из СССР в Иран. Именно профессия отца и повлияла на выбор молодого Геворка — с 1940 года его жизнь стала связана с разведывательной деятельностью. Юноше было 16 лет.

Первой успешно выполненной задачей в феврале 1940 года стало установление прямого контакта с резидентурой НКВД в Тегеране.

Геворк Вартанян (Портрет на марке Почты России, 2020, АО «Марка», rusmarka.ru, художник-дизайнер – Подобед М.

В 1943 году разведывательная группа 19-летнего Геворка Вартаняна сорвала покушение на лидеров «большой тройки» в Тегеране. В Иране он обеспечивал безопасность лидеров стран антигитлеровской коалиции — И. Сталина, У. Черчилля и Ф. Рузвельта.

В 1951 году Вартанян был выведен в СССР, где окончил факультет иностранных языков Ереванского университета. Впоследствии в экстремальных условиях и сложной обстановке Вартанян работал разведчиком-нелегалом во многих странах. На счету Геворка Андреевича — сотни раскрытых шпионов.

Указом Президиума Верховного Совета СССР («закрытым») от 28 мая 1984 года за достигнутые результаты по сбору разведывательных данных и проявленные при этом мужество и героизм Вартаняну было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Выйдя в отставку, но, оставаясь «закрытым», полковник Вартанян продолжал активно встречаться с молодыми сотрудниками различных подразделений внешней разведки, которым передавал свой богатый оперативный опыт. С 1992 года находился на пенсии.

Его имя было раскрыто лишь в 2000 году. По признанию авторитетных специалистов, Вартанян входит в число ста великих разведчиков мира.

Скончался Геворк Андреевич Вартанян 10 января 2012 года в Боткинской больнице Москвы, был похоронен на Троекуровском кладбище столицы.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 18 Февраля 2024, 14:32:07 | Сообщение # 1186 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26257

Статус: Отсутствует

| Гая Д(и)митриевич Гай

• 18 (6) февраля 1887 - 11 декабря 1937 •

(50 лет)

Гая Д(и)митриевич Гай (настоящее имя Гайк Бжишкян(ц)) — советский военачальник, участник Гражданской войны. Арестован в 1935 году за призывы в частных разговорах "убрать Сталина". Приговорен к 5 годам, пытался бежать, был пойман. Расстрелян в 1937 году.

***

Гая Дмитриевич Гай родился в Тавризе (Персия), в семье учителя.

С 1903 принимал участие в революционном движении. 8 Служил в царской армии в звании прапорщика. Во время Первой важный войны добровольно отправился на фронт.