|

Водный транспорт и ВМФ

|

|

| Sokol | Дата: Понедельник, 27 Января 2025, 22:35:23 | Сообщение # 351 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 25.01.1701 - В Москве основана школа математических и навигацких наук, которая положила начало морскому образованию в России.

Петр Первый издал указ об открытии "Школы математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук". Московская Школа математических и навигацких наук – первое в России и второе в Европе специализированное техническое учебное заведение, в котором готовили инженеров, судостроителей, геодезистов и многих других специалистов высшего и среднего уровня, вплоть до писарей.

На первых порах Навигацкая школа размещалась в "Мастерских палатах" на Хамовническом дворе в Кадашах.

Но профессор Генри Фарварсон, приглашенный Петром I из-за границы для постановки учебного процесса, нашел это помещение тесным и неудобным, прежде всего, для проведения астрономических наблюдений. По просьбе профессора последовал царский указ – "Об отдаче Сретенской (Сухаревой) башни для помещения математической школы". Школой велено было ведать боярину Федору Алексеевичу Головину.

В Школу принимали юношей от 12 до 20 лет всех сословий, кроме крепостных. Тех, кто нуждался в государственной помощи, брали на полный пансион. Школа была устроена, как и современная средняя школа из трех ступеней. В начальной школе обучали чтению, письму, основам грамматики и началам арифметики. В средней – арифметике, геометрии, "плоской и сферической тригонометрии". В старших классах преподавались: математическая география, астрономия, черчение, геодезия и навигация.

Многие ученики недворянского происхождения ограничивалось первыми двумя ступенями и шли после школы на подсобные работы во флот. Те, кто продолжал учебу в старших классах, проходили обязательную практику на морских кораблях, судостроительных верфях, на прокладке дорог. В первые годы число учеников возрастало. Так в 1701 году в Школу было принято 300 человек, а в 1711 – уже 500. Одним из главных организаторов и вдохновителей Школы был Леонтий Магницкий – русский математик и знаменитый педагог, автор учебника "Арифметика, сиречь наука числительная...", основного математического пособия в России до середины XVIII века. По этому учебнику учился и М.В. Ломоносов, назвав эту книгу "вратами учености".

С 1701 по 1715 год Школа находилась в Москве в Сухаревой башне, в верхних этажах которой была астрономическая обсерватория. Астрономия входила в обязательный курс старшей школы. В 1715 году навигаторские классы Школы перевели в Петербург, где на их основе была создана Морская академия. А классы начальной ступени оставались в Москве для подготовки студентов в новую Академию. 15 декабря 1752 года Морская академия была преобразована в Морской шляхетный (дворянский) кадетский корпус, который просуществовал до Великой Октябрьской социалистической революции. Из стен его вышли замечательные флотоводцы, выдающиеся мореплаватели и деятели культуры, принесшие заслуженную славу отечественному флоту.

Среди выпускников Школы математических и навигацких наук – адмиралы Н.Ф. Головин, В.Я. Чичагов, геодезисты И.К. Кирилов, М.С. Гвоздев, И.М. Евреинов, и многие другие выдающиеся деятели Российской империи...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 30 Января 2025, 17:39:02 | Сообщение # 352 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

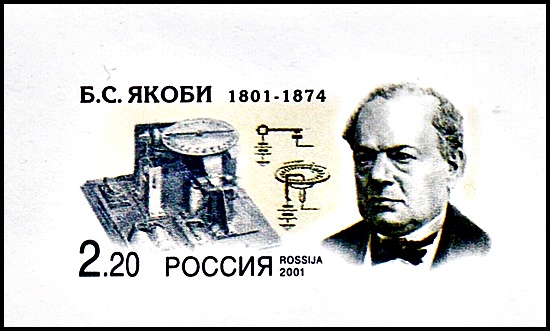

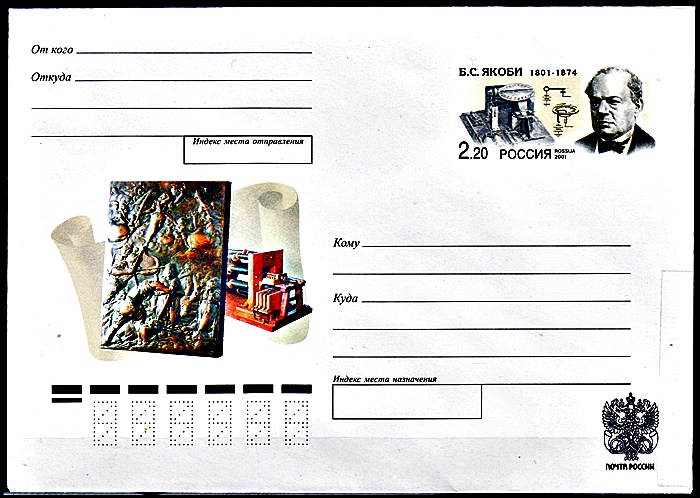

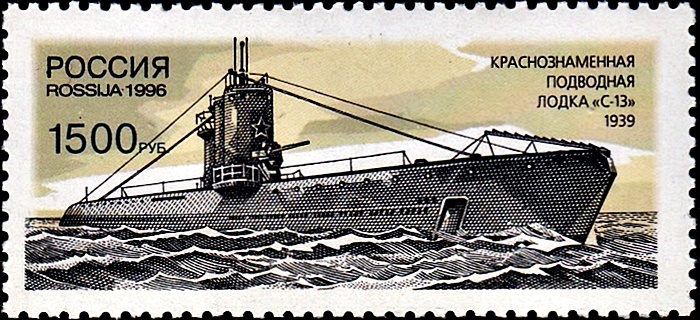

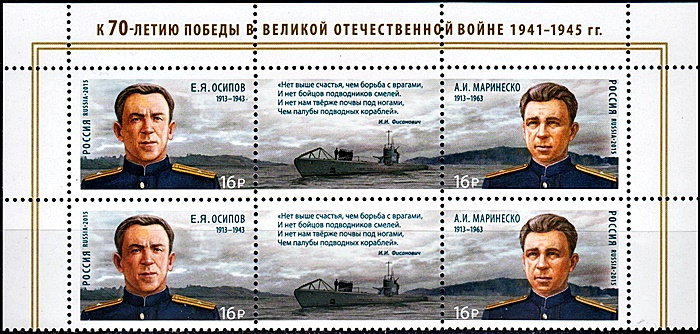

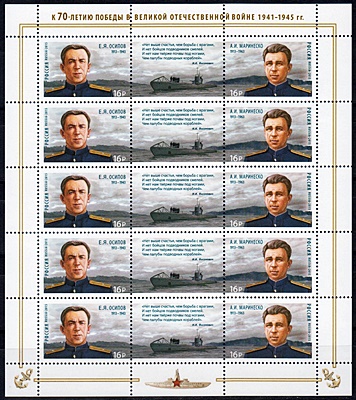

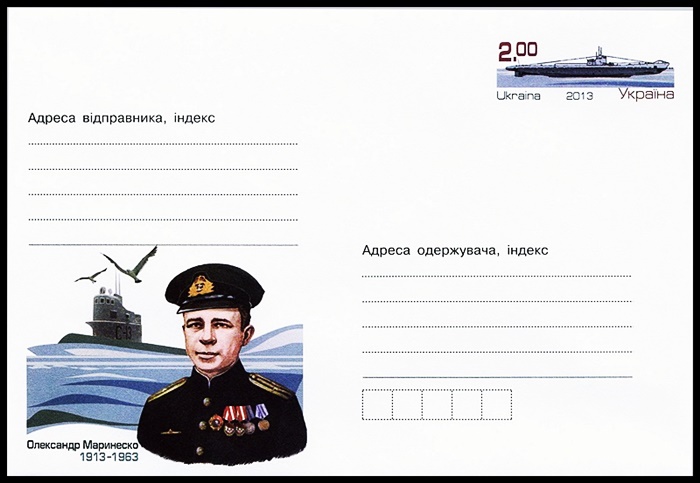

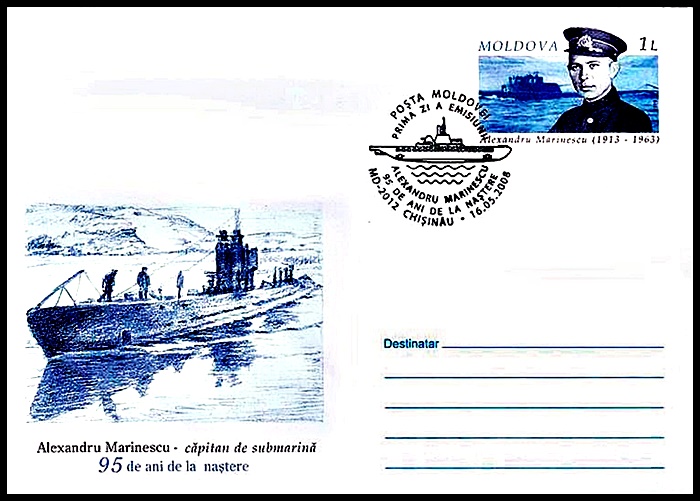

| 80 лет назад - 30 января 1945 года, совершена "Атака века" советской подводной лодки "С-13" Александра Маринеско...

30 января 1945 года советская подводная лодка С-13 потопила немецкий лайнер «Вильгельм Густлофф».

Wilhelm Gustloff – германский пассажирский десятипалубный круизный лайнер. Построен на средства организации «Сила через радость». Назван в честь убитого нацистского партийного лидера Вильгельма Густлоффа. На момент постройки одно из крупнейших пассажирских судов.

Спущен на воду 5 мая 1937 года на гамбургской верфи Blohm + Voss. На церемонии спуска присутствовал Адольф Гитлер и основные лидеры нацистской партии Германии. До начала Второй мировой войны использовался как плавучий дом отдыха. Совершил 50 круизов у побережья Европы.

В сентябре 1939 года передан в военно-морские силы и переоборудован в плавучий госпиталь на 500 коек. Использовался как лазарет во время военных действий германской армии в Польше.

С 1940 года переоборудован в плавучую казарму. Использовался как учебное судно 2-й учебной дивизии подводного плавания в порту Готенхафен (Гдыня).

30 января 1945 года затонул у берегов Польши после торпедной атаки советской подводной лодки С-13 под командованием А.И. Маринеско. Гибель судна считается одной из крупнейших катастроф в морской истории. Спаслось лишь около тысячи человек. Точное число погибших невозможно установить, поскольку неизвестно количество пассажиров на борту. Большая часть источников говорит о 5000–5500 погибших. По официальным данным в ней погибло 5348 человек, по оценкам ряда историков, реальные потери могли превышать 9000...

"Атака века" подводной лодки "С-13"

В Германии «Густлофф» – это символ катастрофы, а в России – символ наших военных побед

ЧТО ЖЕ НА САМОМ ДЕЛЕ СЛУЧИЛОСЬ 30 ЯНВАРЯ 1945 ГОДА

В январе 1945 года советская армия стремительно продвигалась на Запад, в направлении Кенигсберга и Данцига. Сотни тысяч немцев, боясь расплаты за злодеяния нацистов, стали беженцами и двигались к портовому городу Гдыне – немцы называли его Готенхафен. 21 января гросс-адмирал Карл Дениц отдал приказ: «Все имеющиеся в наличии немецкие корабли должны спасать от Советов все, что можно будет спасти». Офицеры получили приказ передислоцировать курсантов-подводников и их военное имущество, а в любом свободном закутке своих кораблей – разместить беженцев, и в первую очередь женщин и детей. Операция «Ганнибал» стала крупнейшей эвакуацией населения в истории мореплавания: свыше двух миллионов человек были транспортированы морскими судами на запад.

Построенный в 1937 году «Вильгельм Густлофф», названный в честь убитого сподвижника Гитлера в Швейцарии, был одним из лучших немецких лайнеров. Десятипалубный лайнер водоизмещением в 25 484 т, казался им, как в свое время и «Титаник», непотопляемым. Великолепный круизный теплоход с кинотеатром и плавательным бассейном служил гордостью Третьего рейха. Он призван был продемонстрировать всему миру достижения нацистской Германии. Сам Гитлер участвовал в спуске судна, на котором была его личная каюта. Для гитлеровской организации культурного досуга «Сила через радость» лайнер в течение полутора лет перевозил отдыхающих в Норвегию и Швецию, а с началом Второй мировой войны стал плавучей казармой курсантов 2-й учебной дивизии подводного плавания.

30 января 1945 года «Густлофф» вышел в своей последний рейс из Готенхафена. О том, сколько на его борту было беженцев и военных, данные немецких источников разнятся. Что касается беженцев, то до 1990 года цифра была почти постоянной, поскольку многие выжившие в той трагедии жили в ГДР. По их свидетельским показаниям, цифра беженцев выросла до 10 тыс. человек. В отношении же военных на этом рейсе в последних источниках говорится о цифре в пределах полутора тысяч человек. Подсчетом занимались пассажирские помощники, одним из них был офицер Гейнц Шен, ставший после войны летописцем гибели «Густлоффа» и автором документальных книг на эту тему, в том числе «Катастрофа Густлоффа» и «SOS – Вильгельм Густлофф».

Шен подробно описывает историю гибели лайнера. В конце января над Данцингской бухтой бушевала снежная буря. В Готенхафене днем и ночью кипела работа. Передовые части Красной армии, неустанно продвигающиеся на запад, вызвали небывалую панику, фашисты поспешно вывозили награбленное имущество, демонтировали станки на заводах. А гул советских орудий все приближался.

«Вильгельм Густлофф», стоявший у причальной стенки, получает приказ принять на борт 4 тыс. человек для переброски их в Киль. А лайнер рассчитан на перевозку 1800 пассажиров. Ранним утром 25 января на судно хлынул поток военных и гражданских. Люди, несколько дней ждавшие транспорта, штурмом добывают места. Формально все входящие на корабль должны иметь специальный пропуск, а в действительности на корабль беспорядочно грузятся гитлеровские сановники, спасающие свою шкуру, офицеры военного флота, СС и полиции – все те, у кого земля горит под ногами.

29 января. В Гдыне все сильнее слышится рев советских «катюш», но «Густлофф» продолжает стоять у берега. На борту уже около 6 тыс. человек, но сотни людей продолжают штурмовать трап.

30 января 1945 года… Несмотря на все старания экипажа, проходы освободить не удалось. Только одно помещение не занято – апартаменты Гитлера. Но когда появляется состоящая из 13 человек семья бургомистра Гдыни, занимается и она. В 10 часов приходит приказ – выйти из порта…

Приближается полночь. Небо покрыто снеговыми тучами. Луна прячется за ними. Гейнц Шен спускается в каюту, наливает рюмку коньяка. Внезапно весь корпус судна содрогается, три торпеды бьют в борт …

«Вильгельм Густлофф» медленно погружается в воду. Для успокоения с мостика передают, будто лайнер сел на мель… Судно постепенно погружается на шестидесятиметровую глубину. Наконец раздается последняя команда: «Спасайся, кто может!» Повезло немногим: подошедшими кораблями было спасено всего около тысячи человек.

В этом отношении интересна вышедшая в 2002 году в Германии и почти сразу ставшая бестселлером повесть уроженца Данцинга, нобелевского лауреата Гюнтера Грасса «Траектория краба», в основе которого лежит гибель «Вильгельма Густлоффа». Сочинение написано остроумно, но в нем звучит, перебивая все остальные, один лейтмотив: попытка вывести действия гитлеровской Европы и их победителя – Советский Союз – на одну плоскость, исходя из трагедии войны. Автор описывает жестокую сцену гибели пассажиров «Густлоффа» – мертвых детей, «плавающих вниз головами» из-за надетых на них громоздких спасательных жилетов. Читателя подводят к мысли, что подводная лодка «С-13» под командованием А.И. Маринеско потопила лайнер с беженцами на борту, спасающимися якобы от зверств и изнасилований наступающих солдат Красной Армии, жаждущих мести. А Маринеско – один из представителей этой надвигающейся «орды варваров». Обращает автор внимание и на то, что все четыре торпеды, подготовленные для атаки, имели надписи – «За Родину», «За советский народ», «За Ленинград» и «За Сталина». Кстати, последняя как раз и не смогла выйти из торпедного аппарата. Довольно подробно автор описывает всю биографию Маринеско. Подчеркивается, что перед походом он за провинности вызывался на допрос в НКВД, и только выход в море спас его от трибунала. Назойливо повторяющаяся в книге Грасса его характеристика как человека со слабостями внушает на эмоциональном уровне читателю мысль, что атака на «Густлофф» очень смахивает на «военное преступление», тень такая бросается, хотя для этого нет ни малейших оснований. Да, он пил не только нарзан и любил поволочиться за женщинами – кто же из мужчин в этом не грешен?

Что за судно пустил на дно Маринеско? Вопрос здесь стоит гораздо глубже – в трагедии войны. Даже самая справедливая война – бесчеловечна, ведь от нее в первую очередь страдает мирное население. По неумолимым законам войны Маринеско топил военный корабль. «Вильгельм Густлофф» имел соответствующие признаки: зенитное вооружение и флаг ВМС Германии, а также подчинялся военной дисциплине. В соответствии с морской конвенцией ООН он подпадает под определение военного корабля. И нет вины Маринеско в том, что он потопил корабль, на котором, помимо военных, находились и беженцы. Огромная вина в трагедии лежит на немецком командовании, которое руководствовалось военными интересами и не думало о гражданских людях. На совещании в ставке Гитлера по военно-морским вопросам 31 января 1945 года главнокомандующим ВМС Германии было заявлено, что «с самого начала было ясно, что при столь активных перевозках должны быть потери. Потери всегда очень тяжелы, но, к большому счастью, их не прибавилось».

До сих пор у нас используются данные, в отличие от цифр Шена, о том, что на «Густлоффе» погибло 3700 моряков-подводников, которыми могли бы укомплектовать 70 экипажей подводных лодок среднего тоннажа. Эта цифра, взятая из сообщения шведской газеты «Афтонбладет» от 2 февраля 1945 года, фигурировала в наградном листе А.И. Маринеско на звание Героя Советского Союза в феврале 1945 года. Но ВРИД командира бригады подводных лодок КБФ капитан 1 ранга Л.А. Курников снизил уровень награды до ордена Красного Знамени. Живуча и легенда, сотворенная в 1960-е с легкой руки писателя Сергея Сергеевича Смирнова, обнародовавшего в то время неизвестные страницы войны. Но не был Маринеско «личным врагом Гитлера», и не объявлялся трехдневный траур в Германии по гибели «Густлоффа». Одним из аргументов является то, что эвакуации морем ожидали еще тысячи людей, и известие о катастрофе вызвало бы панику. Траур же объявлялся по самому Вильгельму Густлоффу, руководителю национал-социалистической партии в Швейцарии, убитому в 1936 году, а его убийца, студент Давид Франкфуртер, еврей по происхождению, был назван личным врагом фюрера.

Подводная лодка «С-13» в одном походе потопила тремя торпедами военный транспорт «Вильгельм Густлофф» водоизмещением 25 484 т, и двумя торпедами – военный транспорт «Генерал фон Штойбен», 14 660 т. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 20 апреля 1945 года подводная лодка «С-13» была награждена орденом Красного Знамени. Своими героическими действиями «С-13» приблизила конец войны...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 11 Февраля 2025, 20:49:01 | Сообщение # 353 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

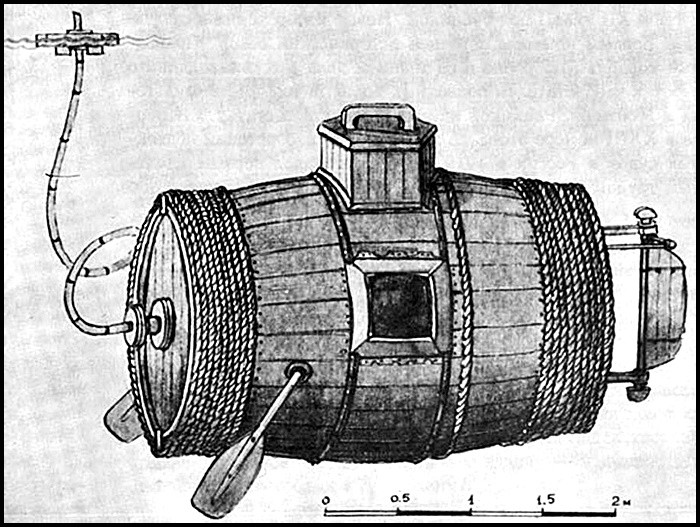

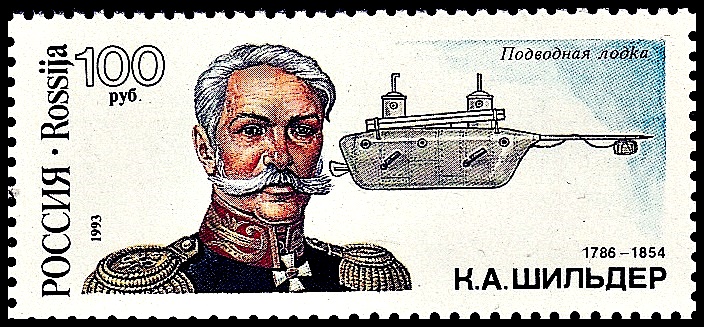

| 11 февраля 1720 года - плотник корабельной верфи Ефим Никонов, по приказу Петра I приступил к строительству придуманного им "потаённого судна"...

11 февраля 1720 года крестьянин Ефим Никонов, работавший плотником на корабельных верфях, по приказу Петра Первого приступил к строительству им же придуманного "потаённого судна" – эдакого прототипа первой русской подводной лодки! Год спустя с успехом прошла испытания модель, а еще через четыре года была создана уже настоящая подлодка. Увы! – после смерти Петра про изобретение русского самородка Никонова забыли.

Люди всегда стремились проникнуть в морские глубины. Мечтал об этом Александр Великий, делал чертежи своих изобретений Леонардо да Винчи. Предки славян умудрялись длительное время проводить под водой, дыша через камышинку. Французский иезуит Фурнье, побывавший в Константинополе, писал удивительные вещи о нападении славян на турецкие города: «Они являлись неожиданно, они поднимались прямо со дна моря и повергали в ужас всех береговых жителей и воинов…» Был еще и легендарный Садко, который запросто, без каких-либо специальных приспособлений ходил в гости к царю морскому.

Сегодня российский подводный флот однозначно впереди планеты всей. Наши субмарины легко пересекают подо льдом Северный полюс, могут обогнуть земной шар не всплывая, опускаются на глубину более 1000 метров и двигаются со скоростью 80 километров в час.

А начиналось все это почти 300 лет назад. Именно тогда, в 1718 году, неграмотный плотник из подмосковного села Покровское Ефим Прокопьевич Никонов подал на имя царя челобитную на постройку «потаённого судна». Очень важно, что этот документ сохранился в архивах, а предложение плотника не оставило равнодушным царя. Петр I вызвал мастера в Санкт-Петербург, лично с ним встретился и распорядился, «таясь от чужого глаза», построить сначала модель судна, а уж потом…

31 января 1720 года Адмиралтейств-коллегия оформила указ, Никонов получил звание мастера «потаённых судов» и приступил к строительству первого судна-модели. На Галерном дворе был выделен специальный участок, и 3 марта 1720 года закипела работа.

В январе 1721 года строительство завершили, но испытание было проведено только весной 1724-го. Важно отметить, что Петр I очень внимательно следил за строительством, часто бывал на верфи, наблюдал и давал советы. Первое испытание было не очень удачным, и царь распорядился, чтобы «никто конфуза в вину не ставил». Работы продолжились. Петр I из-за ухудшения здоровья реже стал бывать на строительстве «потаённого судна», да и в адрес Никонова стали поступать обвинения в перерасходе средств, затягивании сроков.

Через год состоялись повторные испытания, которые также не дали желаемых результатов. Екатерина I велела продолжить работы над проектом. Результаты не удовлетворили членов Адмиралтейств-коллегии. Никонова разжаловали в простые адмиралтейские работники и отправили в Астраханское адмиралтейство. А само первое «потаённое судно» было заперто в амбар, где благополучно сгнило…

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 13 Февраля 2025, 12:05:22 | Сообщение # 354 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 13 февраля 1934 года, во льдах Северного Ледовитого океана, в Чукотском море раздавлен советский пароход «Челюскин»

13 февраля 1934 года во льдах Северного ледовитого океана, в Чукотском море раздавлен советский пароход «Челюскин». В результате катастрофы на льду оказалось 104 человека. Начало эпопеи по спасению 104 членов экипажа.

«Челюскин» – советский пароход. Был построен в Дании на верфях фирмы Burmeister og Wain по заказу советских внешнеторговых организаций. Пароход был предназначен для плавания между устьем Лены и Владивостоком. По техническим данным пароход был для того времени наиболее современным грузопассажирским кораблём. Корабль был построен в соответствии со специальными требованиями Ллойда – «усиленный для навигации во льдах». В пресс-релизе фирмы BW пароход был отнесён к судам ледокольного типа. Судно имело водоизмещение 7,5 тысяч тонн.

Экипаж ставил своей задачей за одну навигацию пройти по Северному морскому пути от Мурманска до Владивостока. Руководил экспедицией выдающийся исследователь Арктики академик Отто Шмидт. Надо сказать, что экспедиция на «Челюскине» была весьма рискованным мероприятием.

10 августа 1933 года пароход, провожаемый тысячной толпой, отошел от набережной Мурманска. На борту его было 111 пассажиров. Корабль благополучно преодолел большую часть пути и был почти у цели, когда произошло непоправимое.

Первые льдины встретились в Карском море при выходе из пролива Маточкин Шар. При помощи ледокола корабль преодолел сплошные льды и продолжил движение самостоятельно. 1 сентября был достигнут мыс Челюскин. В Чукотском море пароход вновь встретился со сплошными льдами и 23 сентября оказался полностью заблокирован.

«Челюскин» дрейфовал вместе с экипажем в течение почти пяти месяцев. 4 ноября 1933 года благодаря удачному дрейфу вместе со льдами «Челюскин» вошёл в Берингов пролив. До чистой воды оставались считанные мили. Однако затем судно было увлечено назад, в северо-западном направлении.

В середине февраля 1934 года в эфир ушла радиограмма, которая начиналась словами: «13 февраля в 15 часов 30 минут в 155 милях от мыса Северного и в 144 милях от мыса Уэлен «Челюскин» затонул, раздавленный сжатием льдов...»

13 февраля 1934 года в результате сильного сжатия «Челюскин» был раздавлен льдами и затонул в течение двух часов. Заранее, опасаясь подобного исхода, экипаж подготовил всё необходимое для выгрузки на окружающие льды - запас продовольствия, палатки, спальные мешки, аэроплан и радио.

Последними с «Челюскина» сходили Шмидт, Воронин и завхоз экспедиции Борис Григорьевич Могилевич. На лёд удалось перенести кирпичи и доски, из которых строили бараки...

Так начался двухмесячный плен полярной экспедиции на дрейфующей льдине и героическая эпопея по её спасению.

Команда безуспешно пыталась взорвать аммоналом тяжелые неподвижные льды. Помощь пытался оказать и ледокол «Литке», но не смог пробиться к терпевшим бедствие. А спасли «челюскинцев» советские летчики, которые за эту операцию первыми в СССР получили звание Героя Советского Союза.

В 1970-х годах советские экспедиции пытались найти затонувший «Челюскин», но к успеху это не привело. К идее обнаружить пароход вернулись уже в XXI веке. В 2004 году его будто бы нашли, но эксперты признали ошибку водолазов. Однако спустя два года участники экспедиции «Челюскин-70» подняли фрагменты и пробы металлов, а затем направили запрос в судостроительную компанию Копенгагена, со стапелей которого сошел пароход. В итоге датчане подтвердили, что российским водолазам удалось-таки прикоснуться к тому самому «Челюскину»...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 21 Февраля 2025, 12:26:41 | Сообщение # 355 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

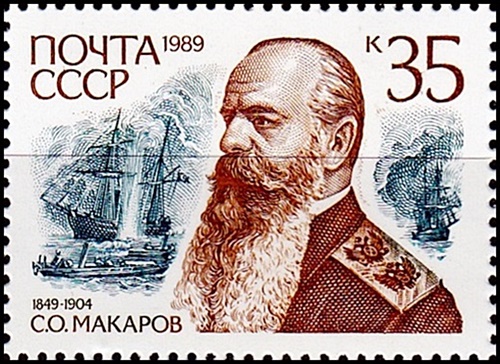

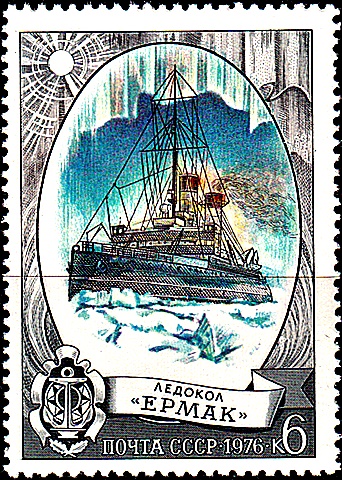

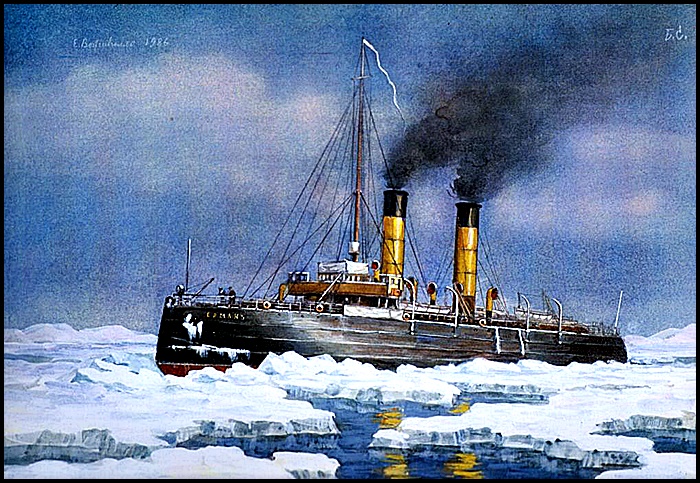

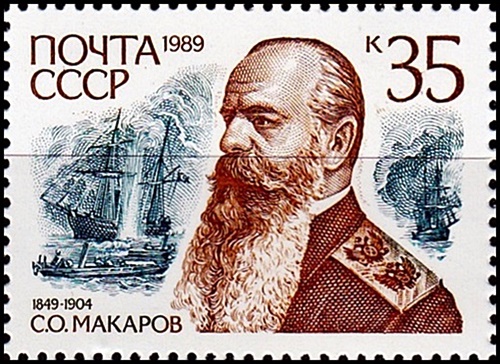

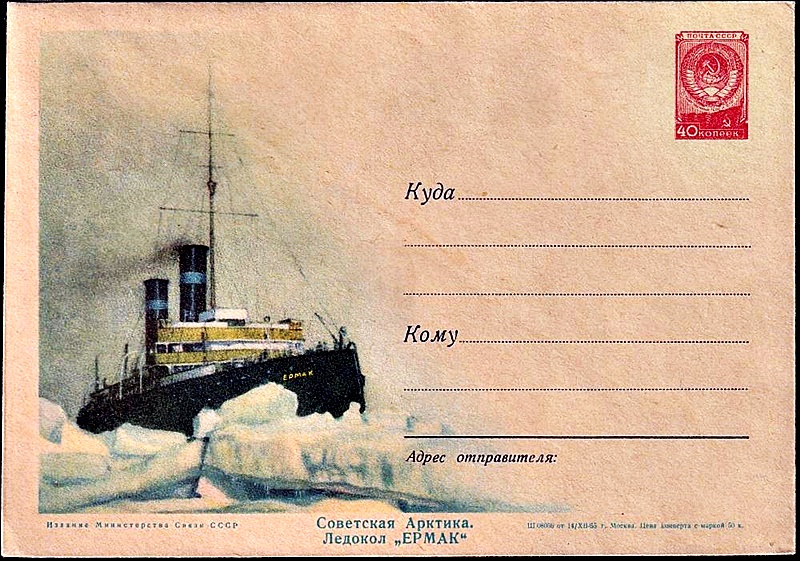

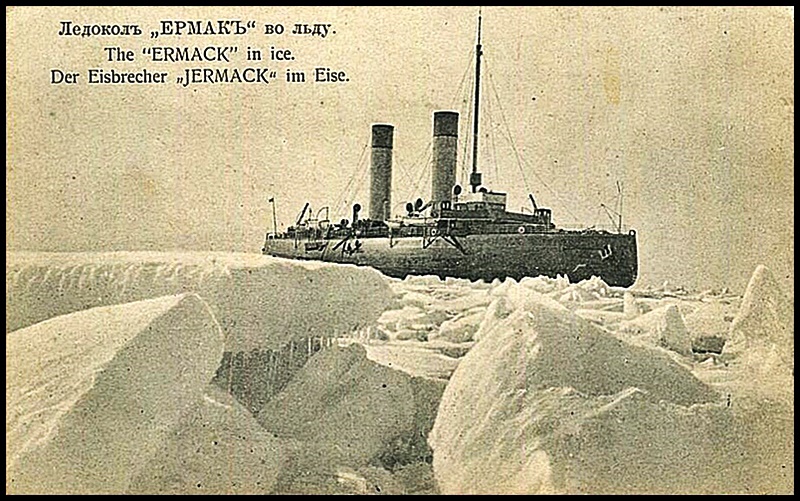

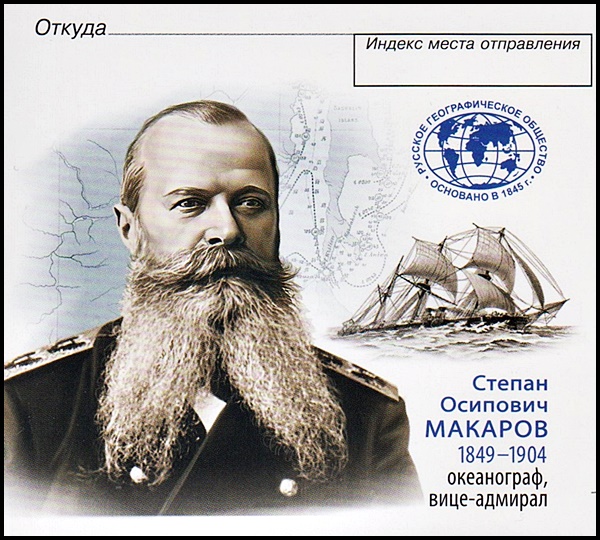

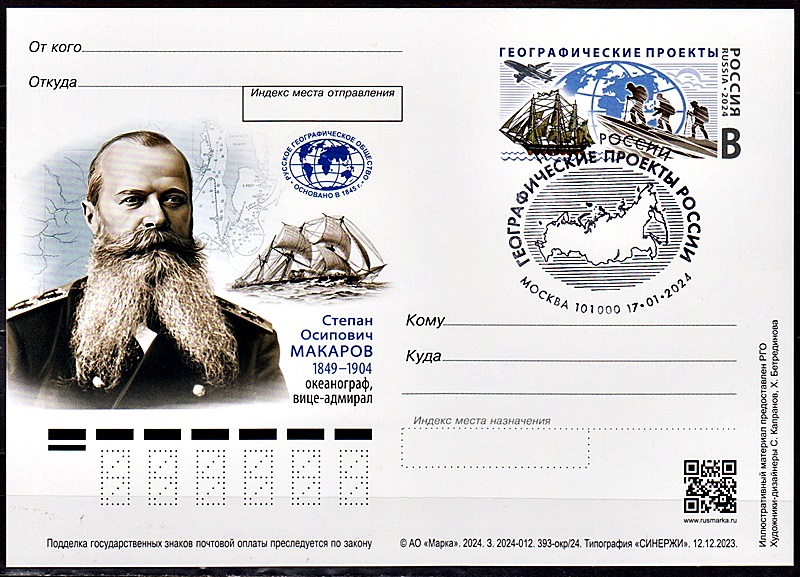

| 21 февраля 1899 года вышел в море первый в мире арктический ледокол "Ермак", построенный по проекту адмирала С.О. Макарова!

1899 - От причалов судоверфи в Ньюкасле-на-Тайне вышел в море первый в мире арктический ледокол "Ермак", построенный по проекту и под руководством адмирала С.О. Макарова.

4 марта "Ермак" под командованием своего первого командира Васильева вошел в гавань Кронштадта.

29 октября 1898 года на воду спущен первый в мире ледокол арктического класса – «Ермак». Героический ледокол служил верой и правдой на Балтике и в Арктике до 1963 года! В его «биографии» – спасение десятков кораблей и две мировые войны.

03.03.1899 - На первом в мире арктическом ледоколе "Ермак", построенном по замыслу вице-адмирала и изобретателя в области морского дела Степана Осиповича Макарова на английской верфи в Ньюкасле, был поднят российский флаг.

Почтовая марка СССР. 1976. Ледокол «Ермак»

6 февраля 1900 года впервые в мировой истории состоялась передача радиосигнала о бедствии на море. По радио был передан приказ ледоколу «Ермак» о спасении 50 рыбаков с оторвавшейся льдины у финского острова Лавансари. « Ермак» взял курс на Лавансари и снял со льдины финских рыбаков.

Судно, предназначенное для работы во льдах Северного Ледовитого океана и в те времена не имевшее аналогов ни по габаритам, ни по мощности, вскоре прибыло в Кронштадт. "Ермак" исправно служил отечественному флоту до 1963 года.

Водоизмещение 8 730 т

Длина 97,5 м

Ширина 21,6 м

Осадка 7,3 м

Двигатели паровые машины

Мощность первоначально 8,82 МВт

(12 000 л.с.)

после снятия одной паровой машины 6,62 МВт (9000 л. с.)

Скорость хода 12 узлов

Дальность плавания 4 400 миль

Экипаж 102 человека

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 27 Февраля 2025, 09:41:25 | Сообщение # 356 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

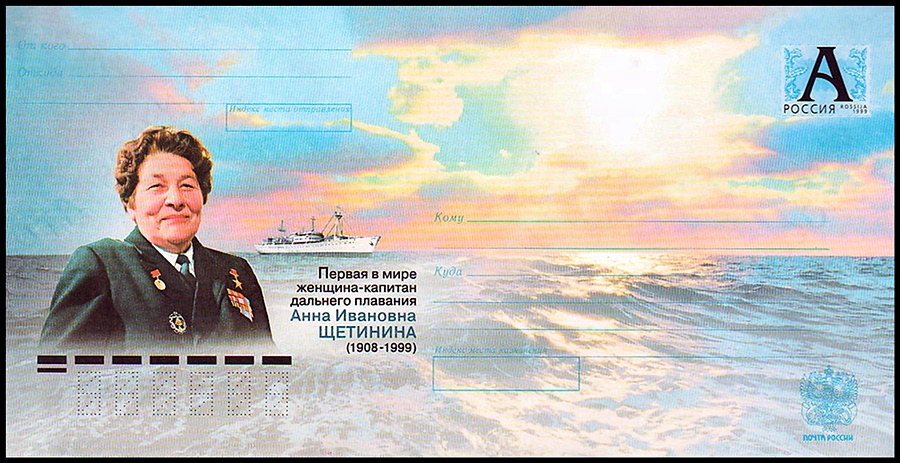

| Щетинина Анна Ивановна

• 26 (13) февраля 1908 - 25 сентября 1999 •

(91 год)

Советская женщина - первый в мире капитан дальнего плавания!..

26 (13) февраля 1908 года родилась Анна Ивановна Щетинина - первая в мире женщина - капитан дальнего плавания, Герой Социалистического Труда.

***

В возрасте двадцати четырех лет Анна получила штурманский диплом, а в двадцать семь лет стала первой в мире женщиной - капитаном дальнего плавания. Своим первым рейсом в 1935 году прославилась на весь мир, проведя грузовой пароход «Чавыча» из Гамбурга через Одессу и Сингапур в Петропавловск-Камчатский.

После войны Щетинина являлась капитаном судов «Аскольд», «Баскунчак», «Белоостров», «Днестр», «Псков», «Менделеев» в Балтийском пароходстве. С 1949 года работала в Государственной морской академии. Через два года стала старшим преподавателем, а затем и деканом судоводительского факультета училища. В 1956 году Анне Ивановне присвоено звание доцента.

В 1963 году стала председателем Приморского филиала Географического общества СССР. Также, в этот период написала книгу «На морях и за морями…».

Указом Президиума Верховного Совета СССР 24 февраля 1978 года Щетининой присвоено звание Героя Социалистического труда.

Памятник А.И. Щетининой

Памятник Анне Ивановне Щетининой - первой в мире женщине - капитану дальнего плавания, установлен в сквере ее имени.

Открыт 21 октября 2013 г.

...Анна Ивановна умерла 25 сентября 1999 г., ее похоронили на Морском кладбище.

В тот день осеннее небо хмурилось с утра, а после обеда, аккурат к моменту погребения, разродилось мелким и нудным дождем. Казалось, природа оплакивала умершую.

Кинопленка засвидетельствовала немногочисленную похоронную процессию: сказать последнее «прости» знаменитой женщине пришли лишь несколько седовласых капитанов. Они не скрывали слез.

Год спустя, буквально в нескольких метрах от могилы Щетининой, хоронили известного дальневосточного предпринимателя, подло убитого в Москве в подворотне. Автор этих строк присутствовал на похоронах.

Пока священник читал молитву по «безвинно убиенному», да пока произносились прощальные речи со стандартным набором фраз «не забудем», «будем помнить» и т. д., я разговорился с могильщиками. Оказалось, что год назад они же закапывали и Анну Ивановну. Я обратил их внимание на скромный памятник-времянку Щетининой из мраморной крошки.

- Так ведь забыли старушку! Когда ее хоронили, все тоже клялись в вечной любви. А на годовщину смерти никто не пришел, - развел руками бригадир.

Добротный памятник Анне Ивановне через некоторое время все-таки установили. Но администрация Владивостока, возглавляемая Юрием Копыловым, на благое дело не выделила ни копейки:

На памятник сбрасывались капитаны буквально со всего мира.

https://vl.aif.ru/society/people/56950

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 05 Марта 2025, 11:45:53 | Сообщение # 357 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

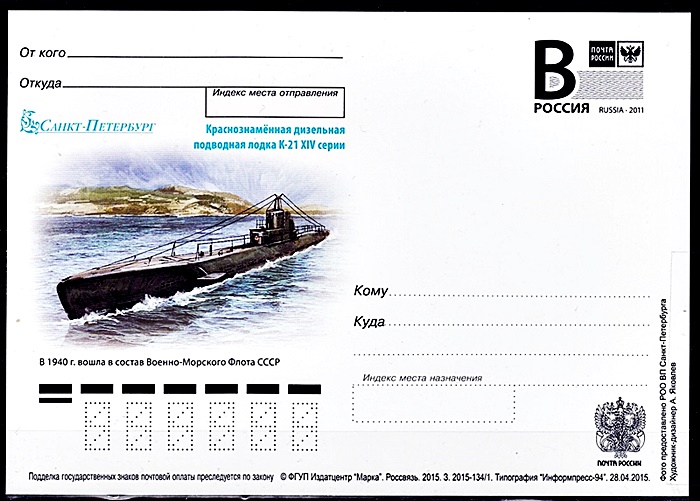

| 1927 - 5 марта 1927 года в присутствии С.М. Кирова были заложены первые три советские подводные лодки, спроектированные под руководством основоположника советского подводного кораблестроения Б.М.Малинина.

В конце 20-х годов в Советском Союзе был поставлен вопрос о модернизации флота. Строительство новых крупных кораблей было невозможно без создания мощной индустриальной и финансовой базы, поэтому ставка была сделана на создание подводных сил.

5 марта 1927 г. на Балтийском заводе в Ленинграде состоялась закладка трех подводных лодок серии «Д» («Декабрист»). А 14 апреля того же года еще три лодки данного типа были заложены в Николаеве для Черноморского флота. По проекту лодки обладали большой автономностью и были способны действовать в любых уголках Черного и Балтийского моря.

Субмарины несли 6 носовых и два кормовых 533-мм торпедных аппарата. Первоначальное артиллерийское вооружение состояло из одного 102-мм и одного 37-мм зенитного автомата.

Д-3 Участвовала в Великой Отечественной войне, совершила 9 боевых походов, по официальным данным потопила 6 транспортных и 1 боевой корабль, ни одна победа впоследствии не была подтверждена потерями противника. Краснознамённая и гвардейская.

Погибла в июне 1942 года в районе Тана-фьорд — м. Нордкин, Норвегия

В конце 30-х годов лодки прошли модернизацию - изменился внешний вид рубки. 102-мм орудия Б-2 были заменены на 100-мм (Б-24 ПЛ) пушки, а на смену 37-мм автоматам пришли 45-мм орудия или пулеметы ДШК. Всего по проекту, созданному под руководством Б. М. Малинина, были построены шесть лодок типа «Д», получивших собственные имена: Д-1 («Декабрист»), Д-2 («Народоволец», Д-3 («Красногвардеец»), Д-4 «Революционер»), Д-5 («Спартаковец»), Д-6 («Якобинец»).

Создание подводных лодок типа «Д» стало значительным шагом вперед в развитии советского подводного флота в сравнении с субмаринами, построенными в дореволюционный период.

В целом, лодки типа «Д», несмотря на ряд недостатков, оказались боеспособными кораблями, соответствующими своей эпохе. Нужно иметь в виду, что строительство этих субмарин велось в условиях только начавшейся индустриализации страны и без достаточного опыта. В плане боевого применения «декабристы» показали свои положительные качества и прежде всего большую автономность.

Всего лодками данного типа было уничтожено 3 судна противника общим водоизмещением 6407 тонн и выполнен целый ряд других боевых задач.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 05 Марта 2025, 21:46:35 | Сообщение # 358 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| Цитата Sokol (  ) 1927 - 5 марта 1927 года в присутствии С.М. Кирова были заложены первые три советские подводные лодки, спроектированные под руководством основоположника советского подводного кораблестроения Б.М.Малинина.

Судьба этих субмарин сложилась следующим образом.

Д-1.В 1933 г., пройдя по только что построенному Беломоро-Балтийскому каналу, вошла в состав Северной военной флотилии (с 1937 г. Северный флот). В конце советско-финской войны совершила поход, но встреч с кораблями противника не имела. Субмарина погибла со всем экипажем во время учебного похода 13 ноября 1940 г. В советское время и наши дни несколько раз готовились экспедиции по исследованию места гибели "Декабриста", но ни одна не была осуществлена и точные причины гибели лодки до сих пор неизвестны.

Д-2. Действовала в составе Балтийского флота. 14 октября 1942 г. лодкой был уничтожен немецкий пароход «Якобус Фрицен» с грузом угля. Большой резонанс имела атака «Народовольцем» и немецкого железнодорожного парома «Дойчланд», на борту которого находилось около 1000 военных норвежского легиона. Торпеда оторвала немецкому судну кормовую часть. В шведской прессе тут же была растиражирована информация о колоссальной трагедии, унесшей жизни более 600 (или 900) человек, которые потом были озвучены в отечественной литературе, как заметный успех советских подводников. В реальности на судне 5 человек погибли при взрыве торпеды и более 20 утонули, бросившись за борт во время паники на палубе судна. На поиски субмарины немецкое командование выделило значительные силы флота, которые в течение трех суток вели безуспешный поиск. Д-2 же прошла всю войну, а в 1956 г. была переоборудована в учебно-тренировочную станцию, а затем в 1989 г. после ремонта установлена в Ленинграде на Васильевском острове и в данный момент является филиалом Военно-Морского музея в Санкт-Петербурге. Это единственная субмарина типа «Декабрист», сохранившаяся до наших дней.

Д-3, действовавшая в составе Северного флота стала самой известной лодкой серии и по официальным данным самой результативной советской субмариной начального периода войны. В январе 1942 г. лодка стала краснознаменной, а 3 апреля того же года удостоена гвардейского звания. Однако побед, которые бы находили двустороннее подтверждение не зафиксировано. «Красногвардеец» погиб в июне 1942 г. во время похода в районе Тана-фьорда

Д-4 активно действовала на Черном море, совершив в общей сложности 19 походов. Наиболее успешным моментом в биографии лодки стала атака конвоя противника 20 августа 1942 года, когда в результате попадания торпеды взлетел на воздух болгарский транспорт «Варна», осуществлявший перевозку боеприпасов в занятый противником Севастополь. В декабре 1943 г. Д-4 не вернулась из боевого похода.

Д-5, входившая в состав Черноморского флота, совершила 13 боевых и три транспортных похода, участвовала в высадке десантов и обстрелах занятого противником побережья. Артиллерией «Спартаковца» вблизи Босфора была уничтожена турецкая шхуна. С 1944 г. лодка находилась в ремонте и в боевых действиях более участия не принимала. В 1955 г. Д-5 была исключена из состава ВМФ и годом позже разрезана на металл.

Д-6 к началу Великой Отечественной войны находилась в ремонте и в условиях боевых действий ввести лодку в строй оказалось невозможным. 26 июня 1942 г. корабль был взорван экипажем в Севастополе незадолго до падения города.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

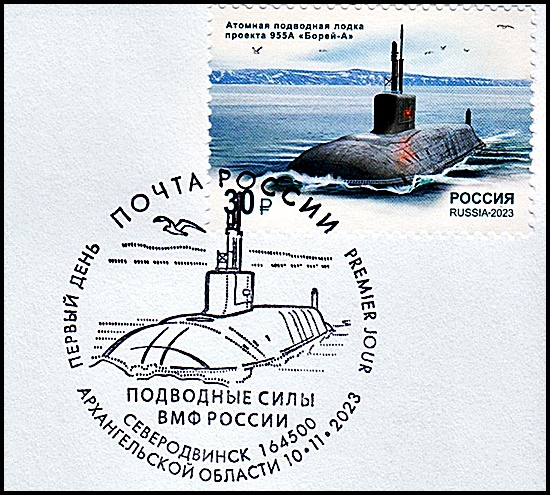

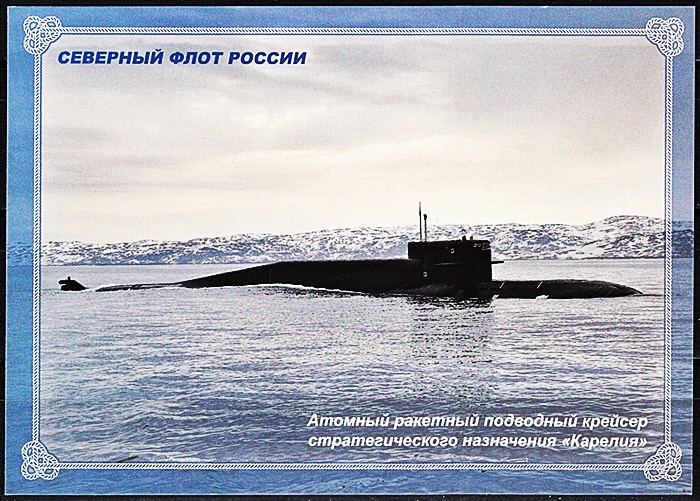

На почтовых карточках изображены современные атомные подводные лодки проектов «Борей-А», «Ясень-М» и дизель-электрическая субмарина проекта 677 «Лада».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 19 Марта 2025, 13:21:48 | Сообщение # 359 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

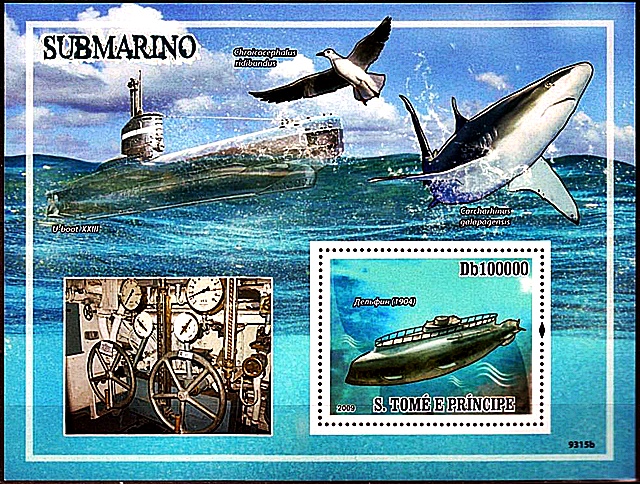

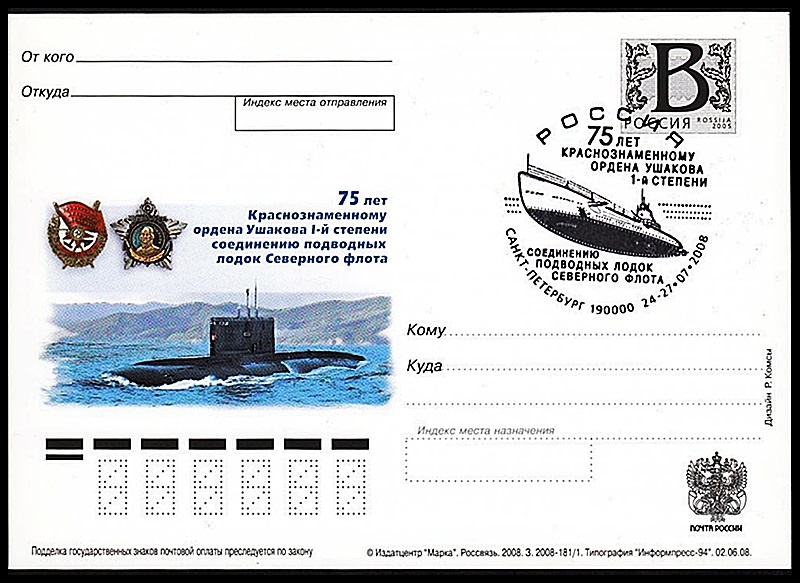

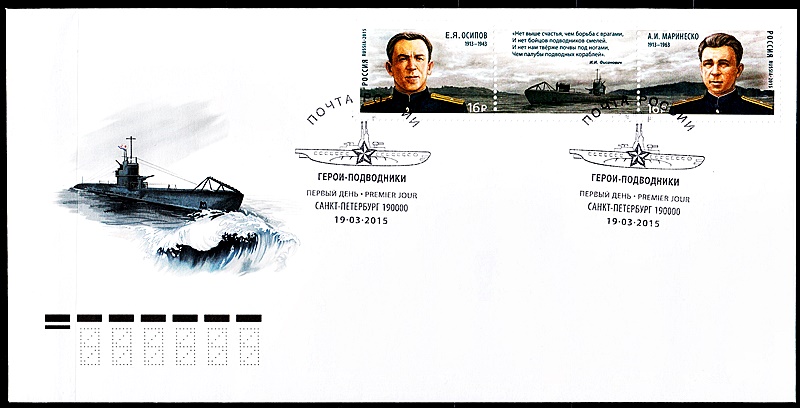

| День моряка-подводника России.

19 марта в России отмечается День моряка-подводника. Он был установлен приказом главнокомандующего ВМФ Российской Федерации Ф.Н. Громова от 15 июля 1996 года "О введении годовых праздников и профессиональных дней по специальности".

Дата для проведения праздника была выбрана не случайно. 19 марта (6 марта по ст.ст.) 1906 года по указу императора Николая II в классификацию судов военного флота был включен новый разряд кораблей - подводные лодки. Этим же указом в состав Российского флота были включены 10 подводных лодок. Этот день считается официальной датой рождения подводных сил российского флота.

Первая русская боевая подводная лодка - "Дельфин" ("Миноносец № 113") - была построена на Балтийском заводе в 1903 году. Первые подводные корабли в России были названы миноносцами, или полуподводными судами. Настоящее название - подводная лодка - было установлено только в 1906 году.

Таким образом, Россия одной из первых стран в мире обзавелась подводным флотом. Причём флотом, который уже вскоре Российской империи пришлось испытать в ходе реальных условиях войны.

Впервые подводные лодки как новый разряд кораблей, еще не получивший официального признания, приняли участие в боевых действиях в русско-японской войне. Серия подводных лодок из 13 единиц, так называемая "рыбья серия" (по названиям "Дельфин", "Скат", "Налим", и так далее), в 1904 году была переброшена по железной дороге на Дальний Восток для участия в войне с Японией. Наличие русских подводных лодок в составе сил, предназначенных для обороны Владивостока, заставило противника отказаться от действий против русской военно-морской базы.

Первое соединение России - бригада подводных лодок - было сформировано в 1911 году в составе Балтийского флота и базировалось в Либаве. Бригада включала в себя 11 подводных лодок, плавучие базы "Европа" и "Хабаровск".

В первую мировую войну 1914-1918 годов подводные лодки широко применялись для борьбы на морских коммуникациях. А к концу войны подлодки окончательно сформировались в самостоятельный род сил ВМФ, способный решать как тактические, так и некоторые оперативные задачи.

За период с 1930 по 1939 год для флота СССР было построено более 20 больших, 80 средних, 60 малых подводных лодок и 20 подводных минных заградителей. К началу Великой Отечественной войны в составе четырех флотов имелось 212 подводных лодок.

В послевоенные годы началось интенсивное развитие предприятий, строивших подводные лодки. Одновременно с этим были развернуты работы и по созданию новых пунктов базирования подводных лодок на всех флотах, прежде всего на Северном и Тихоокеанском.

Организационно они сводились в бригады, дивизионы и группы. Управлял ими командующий флотом, боевой и повседневной деятельностью руководил подводный отдел флота. Задачи подлодок и районы их боевых действий определялись военным советом флота.

Переломным этапом в истории советского морфлота явилось внедрение на подводные лодки в 50 годы ядерных энергетических установок. В 1958 году в боевой состав флота вошла первая советская атомная ("Ленинский комсомол"), а через 10 лет ВМФ располагал уже более чем 50 атомными подводными лодками. Благодаря этому они получили практически неограниченную автономность плавания.

Уже к 1961 году российский флот имел 9 атомных лодок - 4 ракетных и 5 торпедных. А всего Советский Союз построил 243 атомные подводные лодки различных классов и, с учетом царской России, свыше 1000 дизельных подводных лодок.

Основу современных Подводных сил ВМФ России составляют атомные стратегические и многоцелевые подводные лодки, вооруженные баллистическими ракетами морского базирования и крылатыми ракетами.

Сейчас для ВМФ России создана группировка подводных атомных крейсеров с крылатыми ракетами. В ее составе - подводные лодки проекта 949а, вооруженные 24 ракетами типа "Гранит". Эта группировка способна с высокой эффективностью решать задачи поражения группировок надводных целей, в том числе авианосных соединений.

Согласно заявлению министра обороны РФ Сергея Шойгу, Военно-Морской флот России до 2020 года получит 24 новые субмарины. Подобные корабли разных проектов и классов помогут обновить и поднять на качественный новый уровень боевой потенциал флота. Обладать действительно эффективным подводным флотом может позволить себе лишь крупная и высокоразвитая в военно-техническом отношении держава. Чтобы сохранить свои позиции, отечественный флот необходимо развивать и модернизировать. И такая работа ведётся.

Во все времена моряки-подводники являлись настоящей элитой Военно-Морского Флота России. Именно поэтому и в наше время растёт престиж военной службы на подводных кораблях. Для того чтобы оказаться на службе именно на подводной лодке, моряки должны пройти ряд испытаний, интенсивные курсы и психологические тесты.

Служба подводника требует прекрасного здоровья и физической формы, хорошего образования и высочайшей профессиональной подготовки, так как справиться со сложнейшими техническими системами в условиях замкнутого пространства и повышенной психологической нагрузки под силу лишь высококвалифицированным специалистам.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 31 Марта 2025, 18:56:13 | Сообщение # 360 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

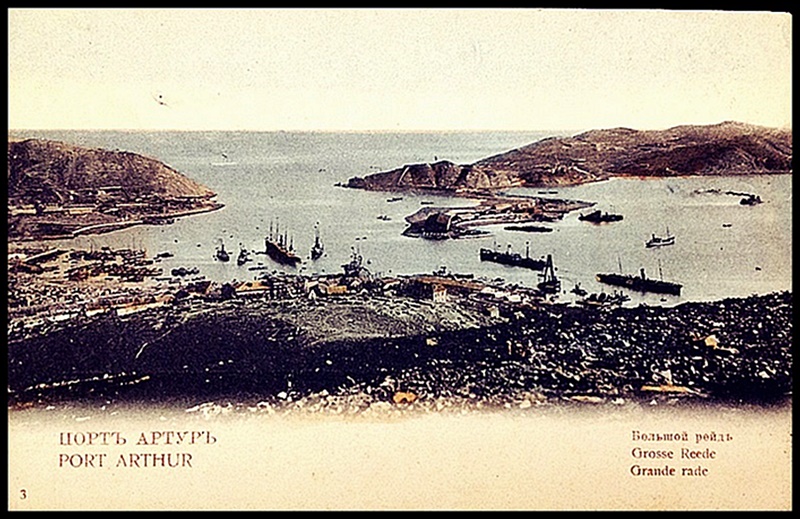

| 31 марта 1904 года погиб командующий Тихоокеанским флотом Степан Осипович Макаров...

13 апреля (31марта - прим. ред.) 1904 г. при защите Порт-Артура погиб, находясь на борту флагманского корабля-броненосца "Петропавловск", взорвавшегося на японской мине, командующий Тихоокеанским флотом вице-адмирал Степан Осипович Макаров.

Матросы своим верным чутьем сразу оценили значение этой потери: "Что Петропавловск"... Макаров погиб - голова пропала".

Вот что пишет его биограф Ф.Ф.Врангель:

"Он чувствовал свое призвание либо быть руководителем технической части флота, либо стать во главе наших морских сил на востоке, чтобы подготовить их к тому боевому испытанию, неизбежность которого он ясно сознавал. Когда я гостил у Макарова после назначения его главным командиром и спросил, доволен ли он, Степан Осипович ответил, что считал бы своим местом Порт-Артур, добавив при этом: меня пошлют туда, когда дела наши станут совсем плохи, а наше положение там незавидное".

В конце января 1904 г. предвиденная Макаровым неизбежность войны с Японией стала очевидной для всех, кроме вершителей политики в Петербурге. Макаров написал управляющему Морским министерством Авелану свое знаменитое письмо от 8 февраля. ... Письмо это Авелан представил на благоусмотрение генерал-адмирала Алексея Александровича, но тот ответил: "Макаров известный алармист - никакой войны не будет". А она началась в ближайшую же ночь. Произведя атаку, японцы вывели из строя броненосцы "Цесаревич", "Ретвизан" и крейсер "Паллада".

Наступило 13 апреля. Адмирал на "Петропавловске" шел спереди флота. В 9 ч. 43 м. корабль взорвался, по-видимому, попав на мину заграждения, вызвавшую детонацию мин заграждения, хранившихся в носовой части корабля, а затем и детонацию боевого запаса носовой башни. "Петропавловск" почти мгновенно затонул. Макаров, видимо, был убит.

Трагическая гибель вице-адмирала Макарова была тяжелой утратой для флота и страны. Он был в расцвете своих сил и таланта и мог еще многие годы продолжать свою плодотворную деятельность прекрасного моряка, искусного флотоводца и талантливого ученого-новатора.

Макаров оставил флоту поучительное наследие в виде научных трудов и огромного практического опыта. Оно досталось достойным преемникам - морякам славного советского Военно-Морского Флота, которые в жизни адмирала Макарова видят пример горячей любви к суровой военно-морской службе, неустанного совершенствования, беззаветного служения Родине и верности, лучшим традициям нашего флота.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 17 Апреля 2025, 14:04:14 | Сообщение # 361 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 17 апреля 1945 80 лет назад

Советская подводная лодка Л-3 на выходе из Данцигской бухты атаковала германский транспорт «Гойя», на борту которого было от пяти с половиной до семи тысяч человек, в их числе полторы тысячи солдат 4-й танковой дивизии вермахта.

Судно затонуло, спаслось менее 200 человек. Командиру лодки капитану 3-го ранга Владимиру КОНОВАЛОВУ в июле было присвоено звание Героя Советского Союза. Рубка Л-3 прежде была установлена как памятник у базы подплава в Лиепае, ныне она находится на Поклонной горе в Москве.

Потопление транспорта «Гойя»

В ночь с 16 на 17 апреля 1945 года «Л-3» под командованием Владимира Коновалова, находясь на патрулировании у входа в Данцигскую бухту, севернее маяка Риксгафт, обнаружила конвой в составе трёх транспортов и двух кораблей охранения.

Целью атаки был выбран самый большой корабль, транспорт «Гойя». Подводной лодке пришлось преследовать конвой в надводном положении, так как подводная скорость хода была недостаточна.

В 23:52 по транспорту было выпущено две торпеды, обе поразили цель, которая затонула спустя семь минут. Погибло от шести до семи тысяч человек (точное количество находившихся на борту осталось неизвестным).

По данным М. Морозова на «Гойе» в числе прочих находилось 1500 солдат 4-й танковой дивизии вермахта. Было спасено только 157 человек кораблями сопровождения и ещё 28 человек в течение дня другими кораблями.

Потопление «Гойи» наряду с потоплением лайнера «Вильгельм Густлофф» является одной из крупнейших морских катастроф (по некоторым данным крупнейшей морской катастрофой за всю историю).

Корабли охраны конвоя смогли сбросить пять глубинных бомб, однако бомбы цели не достигли.

21 апреля «Л-3» направилась на базу.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 04 Мая 2025, 11:29:41 | Сообщение # 362 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 4 мая 1999 началось рекордное автономное плавание ледокола «Арктика».

С 4 мая 1999 года по 4 мая 2000 года атомоход «Арктика» работал в морях Северного Ледовитого океана.

Ледокол в течение года не заходил в порт приписки, пройдя за это время 50 тысяч миль (из них 32 тысячи – во льдах) и проведя 110 судов. Судно отработало рекордную вахту без единой поломки узлов и механизмов.

И это был не единственный рекорд «Арктики»: например, ледокол был первым в истории судном, достигшим Северного полюса в надводном плавании (в 1977 году).

Ветеран Северного Ледовитого океана, принятый в эксплуатацию в 1975 году, был выведен из строя в 2008-м. Сейчас под этим именем ходит новый атомный ледокол – головной корабль проекта 22220 (ЛК-60Я) «Арктика».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 13 Мая 2025, 21:31:19 | Сообщение # 363 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 13 мая (2 мая по ст.стилю) 1783 года на Крымском полуострове в Черноморскую флот были объединены 28 судов Азовской и Днепровской флотилий

День Черноморского флота.

Месяц май, число тринадцать,

День в году серьезный, важный,

Черноморский флот России,

Создан был, в сей день однажды!...

Ежегодно, начиная с 1996 года, 13 мая в России отмечается День Черноморского флота, приуроченный к формированию Черноморского флота.

История зарождения и становления Черноморского флота ведет свое начало со второй половины ХVIII века, когда Россия добилась крупных успехов в борьбе за выход к морям и утвердилась на берегах Азовского и Черного морей. В 1773 году на Черном море успешно действовала созданная на основе Азовской флотилии Черноморская эскадра. Она базировалась в Керчи и двумя отрядами несла крейсерскую службу между Балаклавой, Феодосией и Суджук-Кале (ныне – Новороссийск).

«Смотр Черноморского флота в 1849 году» — картина Ивана Айвазовского, написанная в 1886 году.

Сюжет: смотр флота происходил на Севастопольском рейде. Линию боевых кораблей Черноморского флота возглавляет 120-пушечный линейный корабль «Двенадцать апостолов», за ним следуют 84-пушечные «Ростислав», «Святослав» и «Ягудиил». В правом нижнем углу полотна изображён император Николай I, принимающий парад на борту пароходофрегата «Владимир». На «почтительном расстоянии» от императора художник поместил группу офицеров, окружающих командующего Черноморским флотом адмирала М. П. Лазарева.

В декабре 1775 года был издан указ Екатерины II, в котором определялись основные направления строительства флота на Чёрном море. В 1778 году для строительства глубокосидящих морских судов и вывода их прямо в Черное море был основан Херсон.

8 апреля 1783 года был издан манифест императрицы Екатерины II о присоединении Крыма к России. Для защиты отвоеванных у Турции земель и обеспечения судоходства на Черном море Россия нуждалась в сильном флоте.

А через два месяца после присоединения Крыма к России Екатерина II подписала указ об основании Черноморского флота. 13 мая 1783 года в Ахтиарскую бухту, расположенную в юго-западной части Крымского полуострова Черного моря, вошли 13 кораблей Азовской флотилии под командованием участника Чесменского сражения вице-адмирала Ф.А. Клокачева.

Позднее к ним присоединились 11 кораблей Днепровской флотилии. Они составили боевое ядро зарождающегося флота. С этого времени морские силы на юге России стали именоваться Черноморским флотом (ЧФ).

Ахтиарская бухта стала основным пунктом базирования кораблей флота. 14 июня (3 июня по старому стилю) 1783 года в торжественной обстановке были заложены первые четыре здания будущего города и порта. Первоначально он назывался Ахтиар (Белый утес). 21 февраля 1784 года по указу Екатерины II городу Ахтиару было присвоено название Севастополь. В переводе с греческого языка слово "севастополь" означает "величественный".

Первый штат Черноморского флота был утвержден в 1785 году. На 13 с половиной тысяч человек личного состава приходилось: 12 линейных кораблей, 20 фрегатов, 5 шхун, 18 транспортных судов. Управление флотом осуществляло Черноморское адмиралтейство, созданное в Херсоне.

Вскоре город и порт Севастополь стал главной базой российского флота на Черном море. Историю флота прославили выдающиеся русские флотоводцы: Федор Ушаков, Михаил Лазарев, Павел Нахимов, Владимир Истомин, Владимир Корнилов.

Черноморский флот как составная часть Военно-морского флота является средством обеспечения военной безопасности России на юге.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 24 Мая 2025, 09:43:10 | Сообщение # 364 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

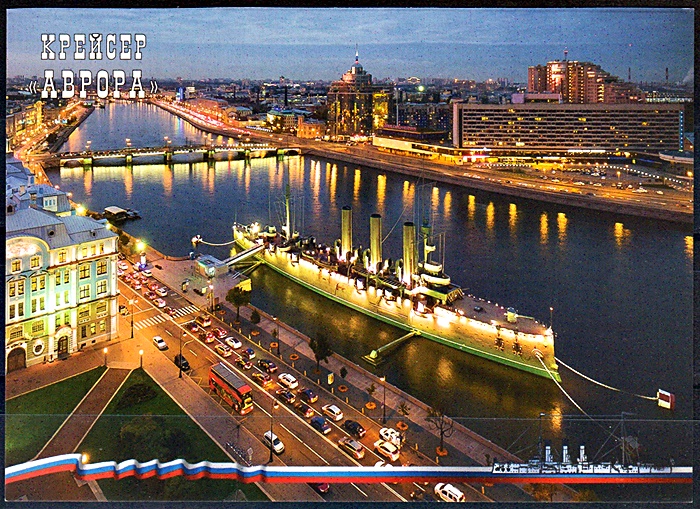

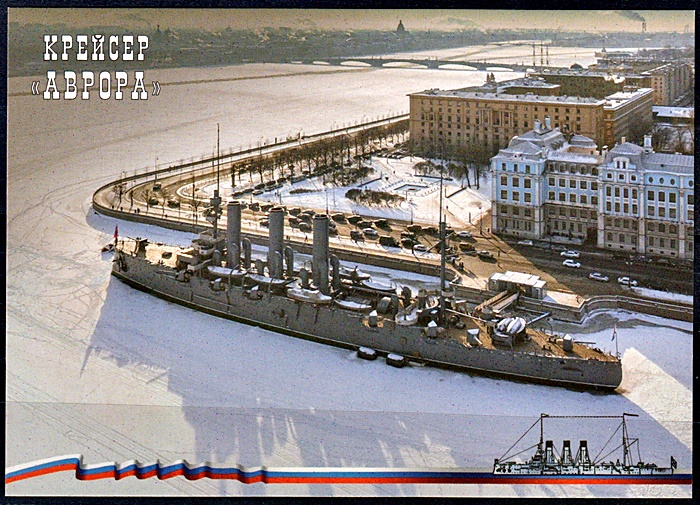

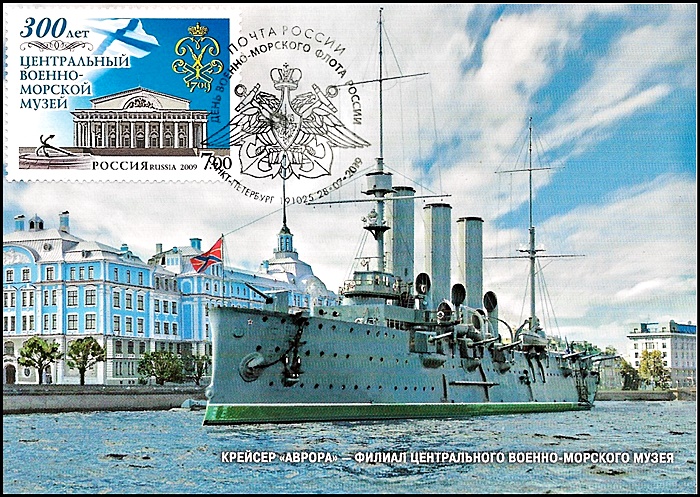

| 24 мая 1900 г. 125 лет назад

(11 мая по ст. ст.) В 11 часов 15 минут на воду для проведения испытаний и завершения строительства спущен легендарный крейсер «Аврора».

Он был заложен тремя годами ранее на стапеле Балтийского завода российской столицы, назван в честь парусного фрегата, отличившегося в Крымскую войну при нападении англичан на Петропавловск–Камчатский, и вступил в строй в 1903 году.

Автором утвержденного проекта стал флотский инженер Ксаверий РАТНИК. Корабль имел длину 127 м, ширину почти 17 м, осадку 6,4 м, обладал скоростью 19 узлов (35,6 км/ч). У крейсера было три винта, его укрывала броня толщиной 38 мм, а на бортах и оконечностях она доходила до 63,5 мм. Главным калибром корабля были восемь 152–миллиметровых орудий. В серии вышли три крейсера, имена им традиционно дал император, выбрав их из предложенного ему списка.

Но если «Паллада» и «Диана» получили их сразу, то над выбором имени «Аврора» НИКОЛАЙ II думал год. Если бы он только знал, какую роль сыграет корабль в судьбе вверенной царю империи!

При спуске «Авроры» на левом фланге почетного караула стоял 78-летний отставной матрос с фрегата «Аврора» Аким ПАВЛОВ. Должность командира корабля в это время исполнял капитан 2-го ранга Александр КИТКИН.

Когда корабль приняли в строй, в первые плавания его водил капитан 1-го ранга Иван СУХОТИН. «Аврора» предназначалась для Дальнего Востока, но ее первый поход туда был прерван начавшейся войной с Японией.

Отряд кораблей вернулся назад, «Аврора» встала на якорь на внешнем рейде Либавы (Лиепаи). Именно отсюда в составе 2–й Тихоокеанской эскадры «Аврора» вновь ушла в поход к дальневосточным берегам уже под командованием капитана 1-го ранга Евгения ЕГОРЬЕВА.

Мнение об экипаже было самым благоприятным: «Команда веселая, бодрая, смотрит прямо в глаза, а не исподлобья, по палубе не ходит, а прямо летает, исполняя приказания».

Был и прекрасный оркестр. «Аврору» ставили в пример другим кораблям эскадры. Команда очень любила животных. Когда погиб всеобщий любимец пес Шарик, на корабле завели экзотических представителей фауны (кого еще можно было отыскать в тропической зоне?): черепах, хамелеонов и даже двух крокодилов, для которых устраивали специально купания, наполняя водой парусину. Одного назвали Сам, другого — Того, по имени японского адмирала.

Когда не углядели и Сам сиганул в океанские воды, были очень расстроены. Командир записал в своем дневнике: «Не захотел идти на войну один из молодых крокодилов, которого офицеры выпустили сегодня на ют для забавы, он предпочел выскочить за борт и погибнуть».

Крокодил–«японец» погиб в Цусимском сражении. Пал в нем и командир крейсера, погибли еще 14 моряков, почти девяносто были ранены, но корабль с честью вышел из боя, не сдался японцам и достиг Манилы.

Через 15 месяцев «Аврора» вернулась в Либаву. Впереди у корабля — Первая мировая война, исторический выстрел по Зимнему, оборона Ленинграда. В кино «Авроре» довелось сыграть другой легендарный крейсер — «Варяг», для чего потребовалось соорудить четвертую трубу.

Сегодня — это корабль-музей, по прежнему остающийся в строю.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 26 Мая 2025, 11:58:20 | Сообщение # 365 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 26 мая 1829 г.

(14 мая по ст. ст.) Подвиг моряков 18-пушечного брига «Меркурий» под командованием капитан-лейтенанта Александра КАЗАРСКОГО.

Иван Айвазовский. Бриг "Меркурий", атакованный двумя турецкими кораблями. 1892

Тремя днями ранее фрегат «Рафаил», которым командовал прежний командир «Меркурия» Семен СТРОЙНИКОВ, был окружен превосходящими силами противника и без боя сдался туркам. Император НИКОЛАЙ II повелел в случае возвращения корабля предать его огню, считая его «впредь недостойным носить флаг России».

Возвратившихся по заключенному в тот же год мирному договору офицеров «Рафаила» предали суду, приговорили к смерти, но после смягчения приговора разжаловали в матросы. Командира лишили званий и наград, запретив жениться, «дабы не иметь в России потомства труса и изменника». Из 200 матросов, которых он якобы пытался спасти, живыми из плена вернулись только 70 человек, на всю жизнь оставшихся с клеймом предателя.

Совсем иначе в схожей ситуации повел себя «Меркурий», ведший разведку у выхода из Босфора. Когда была замечена турецкая эскадра из 14 судов, всем кораблям маленького отряда был отдан приказ повернуть в сторону Севастополя. Не удалось уйти от погони только тихоходному «Меркурию». Турки направили к нему два самых крупных своих корабля — со 110 и 74 пушками. Десятикратное преимущество противника не давало никаких шансов экипажу «Меркурия», но, предприняв в затишье попытку уйти на веслах, русские моряки решили драться. Штурманский поручик Иван ПРОКОФЬЕВ выразил мнение всего экипажа: «Биться до последней крайности, а когда не останется никакой надежды, зажечь порох и взорвать бриг». Перед крюйт-камерой (пороховым погребом) Казарский положил заряженный пистолет, чтобы последний оставшийся в живых член команды мог исполнить это.

Бой продолжался более трех часов. Бриг получил 22 пробоины и 297 повреждений парусов, рангоута, такелажа. Четверо матросов были убиты, вдвое больше ранено, но команда искусным маневром затрудняла ведение прицельной стрельбы противнику, а сама отвечала метким огнем. Главным было лишить противника хода, уничтожить его паруса и такелаж. Первым лег в дрейф флагманский корабль турок, а со второго стали прыгать в воду, когда турки решили, что русские моряки решили взорвать себя вместе с противником. На следующий день у входа в Севастопольскую бухту считавшийся погибшим корабль встречал весь Черноморский флот.

Турецкий офицер так описал бой: «Дело неслыханное и неимоверное — мы не могли принудить его сдаться… Если древние и новые летописи являют нам опыты храбрости, то сей последний затмит все прочие, и свидетельство о нем заслуживает быть начертанным золотыми буквами в храме славы». Бриг вторым, после флагмана российского флота линейного корабля «Азов», отличившегося при разгроме турецкого флота в Наваринском сражении, был награжден кормовым Георгиевским флагом и вымпелом, а его матросам установили ношение на бескозырках черно-оранжевой георгиевской ленты: черный цвет означал цвет пороха, оранжевый — цвет порохового пламени.

Памятник с надписью «Казарскому. Потомству в пример», открытый в 1839 году, стал первым, воздвигнутым в Севастополе.

Офицер был включен в свиту императора, но трагически погиб четыре года спустя в день своего 36-летия. Он был отравлен, когда вскрыл факты казнокрадства руководством флота. Напоследок грустная романтическая нота. Стройников и Казарский не только служили на одном корабле, но и были соперниками в любви. Их избранница, молодая вдова, выбрала первого, но после постигшего его бесчестья ушла в монастырь замаливать грехи жениха.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 01 Июня 2025, 16:36:27 | Сообщение # 366 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 1 июня - "День Северного флота ВМФ России"!

День Северного флота. Он ведет свою историю от эскадры, созданной в 1733 году для защиты территорий Российской империи. 1 июня 1933 года началось формирование Северной военной флотилии с базированием в Мурманске (преобразована 11.05.1937 года в Северный флот).

1 июня Краснознаменный Северный флот Военно-морского флота Российской Федерации отмечает свой праздник. Свою современную историю это оперативно-стратегическое объединение ведет от приказа командования РККА о создании Северной морской флотилии, изданного в первый день лета 1933 года.

Однако годом образования российского флота на морях Севера считается 1733-й – именно тогда наша страна впервые организовала постоянное присутствие своих кораблей в регионе.

Первые попытки освоения Севера флотом были предприняты еще в конце XVII века, но постоянное соединение кораблей в регионе тогда отсутствовало. Весной 1733 года был учрежден Архангельский военный порт с постоянной эскадрой – это было первое штатное соединение российского флота в Белом море. Моряки Архангельской эскадры охраняли российское побережье Белого и Баренцева моря и неоднократно участвовали в боях. Так, в 1741-43 годах, во время войны со Швецией, корабли из Архангельска усилили Балтийский флот. Другие экипажи в это время боролись с вражескими каперами и защищали морские грузоперевозки.

В период Наполеоновских войн Архангельская эскадра продолжала защищать северные рубежи и охранять торговые суда, а кроме того, вносила свой вклад в победу над врагом. Вновь морякам-североморцам пришлось сразиться с противником во время Крымской войны, когда коалиция западных стран предпринимала попытки захвата северных районов России.

В 1862 году Архангельский военный порт был закрыт, и только в начале XX века началось восстановление полноценного присутствия флота на Севере. Летом 1916 года была сформирована флотилия Северного Ледовитого океана, которой предстояло охранять морские коммуникации. Корабли флотилии базировались в Архангельске, Романове-на-Мурмане, Александровске и Йоканьге.

Во время Гражданской войны флотилия Северного Ледовитого океана понесла серьезные потери, а ее остатки были преобразованы в Беломорскую военную флотилию РККА. Через несколько месяцев флотилия превратилась в Морские Силы северного флота, просуществовавшие до конца 1922 года. На несколько лет советский Север остался без серьезной защиты.

1 июня 1933 года была создана Северная морская флотилия, и с этого начинается современная история российского Северного флота. В этот период ВМФ активно развивался, строились новые корабли, базы и верфи. В результате такого строительства 11 мая 1937 года Северная флотилия была преобразована в Северный флот. Строительство и усиление флота продолжалось и не останавливалось.

В 1939 году Северный флот ВМФ СССР впервые принял участие в войне. Одним из главных результатов работы флота стал захват портов Петсамо и Лиинахамари, вследствие чего сократилась угроза для советских берегов, а Финляндия потеряла доступ к важнейшим морским путям.

К началу Великой Отечественной войны Северный флот стал серьезной силой, способной ответить на любые угрозы. До самого конца войны корабли и подлодки флота постоянно несли службу на крайне сложном театре военных действий, внося вклад в общую победу. Флот занимался прикрытием сухопутных войск от морских десантов, защищал морские грузоперевозки, а также нарушал вражеские коммуникации. Важнейшей частью его боевой работы стала проводка многочисленных морских конвоев.

За годы войны Северный флот увеличил свою численность и нарастил боевые возможности. Силами флота было уничтожено более 600 кораблей, судов и транспортов противника, а также порядка 1300 вражеских самолетов. Потери врага от береговых войск и моряков на сухопутных фронтах не поддаются подсчету. По маршрутам Северного Ледовитого океана и его морей было проведено более 1600 конвоев. В 1965 году за подвиги во время Великой Отечественной войны Северный флот был награжден орденом Красного знамени.

В послевоенный период Северный флот вышел на лидирующие позиции и стал первым осваивать новейшую технику и вооружение. Именно Северный флот впервые в мире запустил баллистическую ракету с подводной лодки, получил первую отечественную атомную субмарину и первым освоил ряд кораблей новых классов. За несколько десятилетий Северный флот стал одной из мощнейших сил в Мировом океане.

Сейчас Краснознаменный Северный флот ВМФ России является основой Объединенного стратегического командования «Север» и отвечает за безопасность северных рубежей страны. В его распоряжении имеются мощные и современные надводный флот, подводные силы, береговые войска и морская авиация. Очередную годовщину своего основания флот встречает в качестве серьезной силы, вносящей важнейший вклад в обороноспособность страны.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 12 Июня 2025, 12:03:48 | Сообщение # 367 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

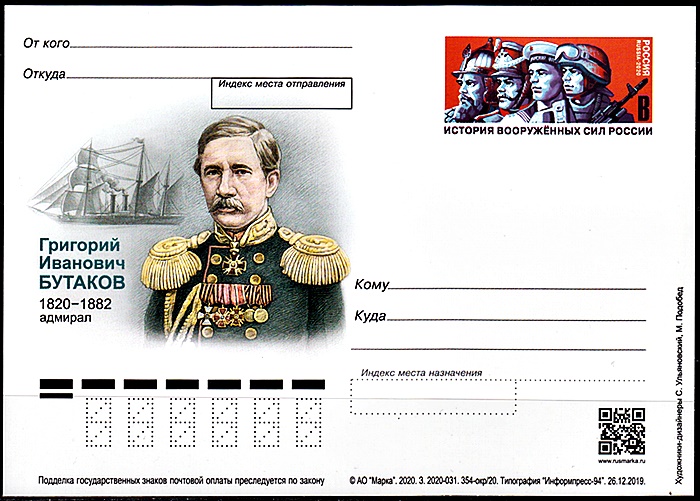

| 1882 г. день памяти.

Григорий Иванович БУТАКОВ

(9.10.1820, Рига — 1882, Петербург),

адмирал, член Государственного совета.

Род Бутаковых известен с XVII столетия. Его дядя Александр Николаевич окончил Морской корпус, стажировался в английском флоте, дослужился до генерал-майора.

Еще более известен отец Иван Николаевич БУТАКОВ — участник Наваринского морского сражения (1827), вице-адмирал.

Пятеро сыновей Ивана Николаевича стали моряками, из них Алексей достиг чина контр-адмирала, Иван — вице-адмирала, а Григорий — полного адмирала.

Он родился в Риге, когда отец командовал там 4 ротами 21–го флотского экипажа. Назначенный в 1846 году командиром тендера «Поспешный», лейтенант Бутаков в первом плавании посадил свое судно на мель в Днепровском лимане и был вынужден добираться до берега по льду, чтобы вызвать помощь.

Первый блин вышел комом, но вся дальнейшая служба ученика первооткрывателя Антарктиды адмирала Михаила ЛАЗАРЕВА, младшего соратника героев обороны Севастополя Владимира КОРНИЛОВА и Павла НАХИМОВА не давала поводов для упрека.

В 1843—50 гг. он вместе с Иваном ШЕСТАКОВЫМ, будущим морским министром, составил первую систематическую лоцию Черного моря. Во время Крымской войны пароходо-фрегат «Владимир» под командованием капитан-лейтенанта Бутакова одержал победу в первом в мире бою паровых судов над турецким пароходом «Перваз-Бахри».

За этот бой он был произведен в капитаны 2 ранга и награжден орденом св. Георгия 4 степени. После гибели вице-адмирала Владимира КОРНИЛОВА Бутаков стал начальником штаба Черноморского флота.

В последующие годы он был военным губернатором Николаева и Севастополя, с 1860 года служил на Балтийском флоте.

Бутаков ввел на флоте многие технические новшества, прогрессивные методы боевой подготовки, его труды заложили теоретические основы тактики паровых судов.

Он разработал тактику действий броненосных кораблей, первым в мире оборудовал корабли противоминной артиллерией, внедрил траление для обнаружения и уничтожения мин, ввел в практику военно–морские игры.

У него учились многие иностранные морские офицеры, а лучшим учеником и продолжателем его дела стал адмирал Степан МАКАРОВ.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 13 Июля 2025, 14:32:12 | Сообщение # 368 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

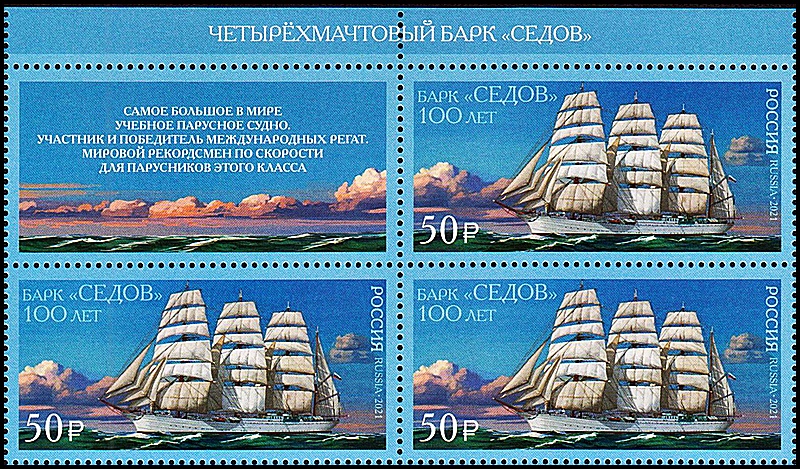

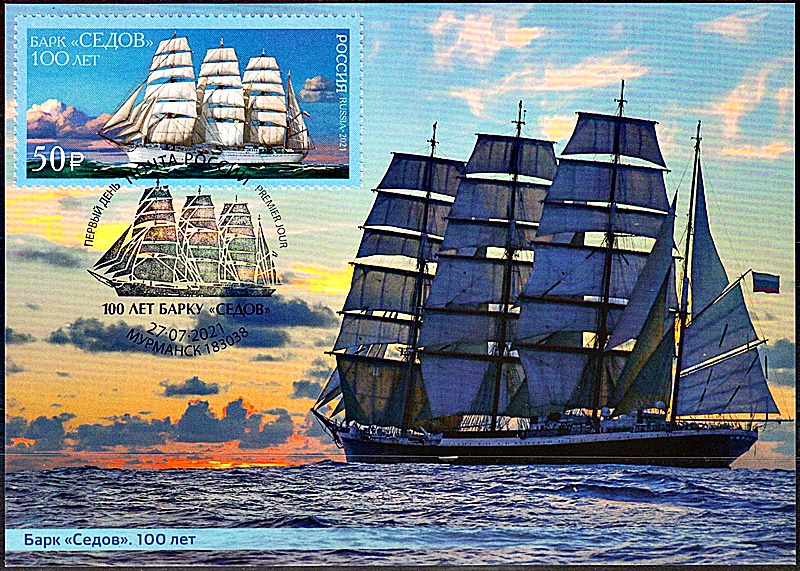

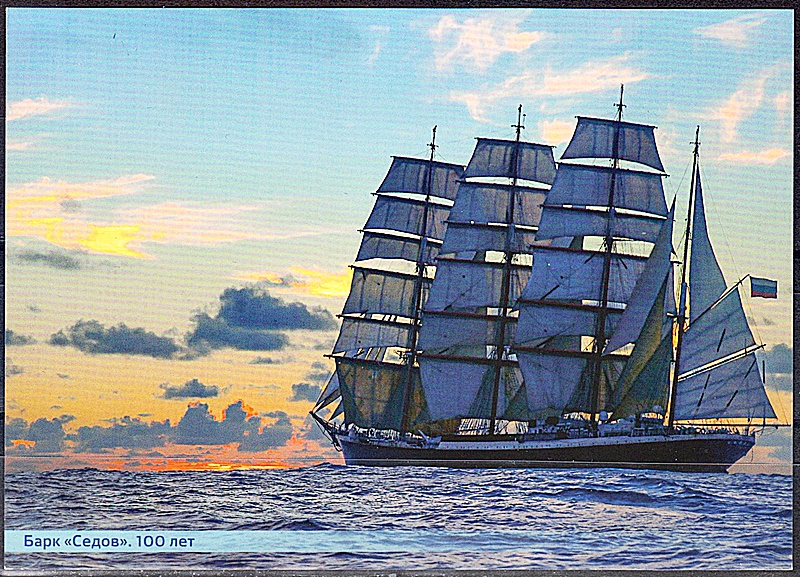

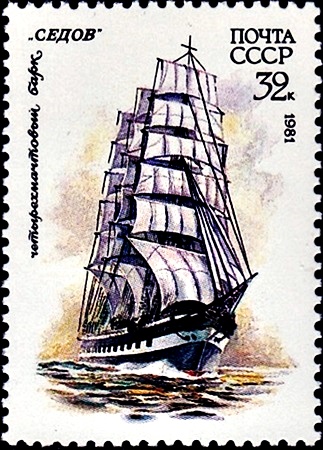

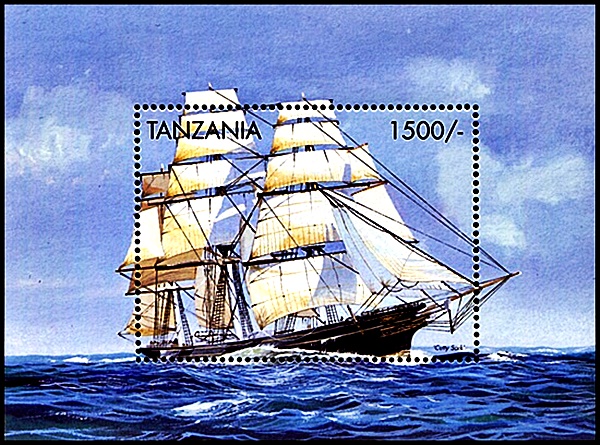

| 13 июля 2000 25 лет назад

Российский четырехмачтовый парусник «Седов», прибывший во Францию для участия в морском празднике «Брест-2000», был арестован французскими властями за неуплату Россией долга швейцарской фирме «Нога».

Защита в суде успешно доказала, что барк не является собственностью правительства России, потому любые претензии бессмысленны.

«Седов» — четырёхмачтовый барк, построенный в 1921 году в Германии. Во время Второй мировой войны барк ходил на Балтике под германским военно-морским флагом.

После войны передан СССР в качестве репарации с Германии и переименован в честь прославленного русского полярного исследователя Г.Я. Седова.

На почтовой марке изображён барк «Седов».

Первое плавание под флагом СССР барк совершил в июне 1952 года. В 1981–1991 гг. «Седов» служил учебным судном Балтийскому отряду учебных судов ВРПО «Запрыба» МРХ СССР. В 1991 году судно было передано Мурманскому государственному техническому университету, подведомственному образовательному учреждению Федерального агентства по рыболовству.

Является самым крупным из сохранившихся до наших дней парусных учебных судов, и на этом основании барк в 1993 году занесён в Книгу рекордов Гиннесса.

В апреле 2017 года барк «Седов» был передан Калининградскому государственному техническому университету и сменил порт приписки с Мурманска на Калининград.

В 2019–2020 гг. участвовал в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвящённой 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

За время экспедиции на судне прошли практику более 350 курсантов учебных заведений Росрыболовства.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 21 Июля 2025, 15:35:26 | Сообщение # 369 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

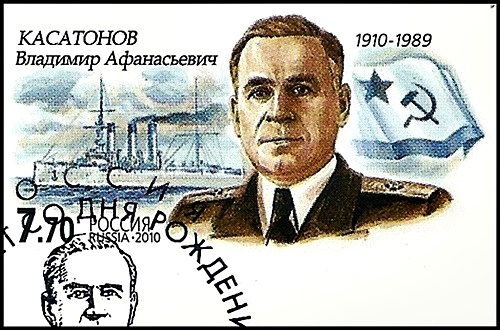

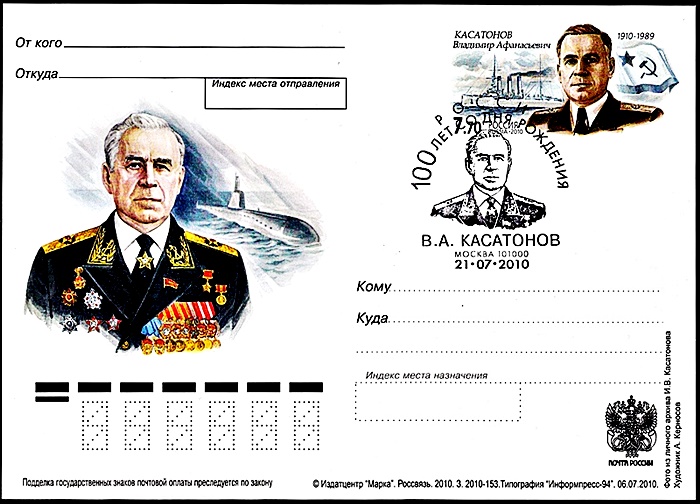

| Владимир Касатонов

советский военачальник, адмирал флота

21 июля 1910

115 лет назад

—

9 июня 1989

36 лет назад

Владимир Афанасьевич Касатонов родился (8) 21 июля 1910 года в Петергофе Санкт-Петербургской губернии. Службу в Военно-Морском Флоте Касатонов начал в 1927 году.

В 1931 году успешно окончил Военно-морское училище им. М.В. Фрунзе, служил штурманом и помощником командира подводной лодки Балтийского флота. В следующем году Владимир Касатонов окончил командирские классы учебного отряда подводного плавания им. С.М. Кирова.

В 1933–1939 годах он становится сначала помощником командира, затем и командиром подводной лодки Тихоокеанского флота. Чуть позже Владимир Афанасьевич стал командовать дивизионом подводных лодок Тихоокеанского флота.

Помимо этого Касатонов учился в Военно-морской академии, которую успешно закончил в 1941 году. После этого он был назначен начальником штаба отдельного дивизиона подводных лодок Балтийского флота. Во время Великой Отечественной войны Владимир Афанасьевич был начальником отдела оперативного управления Главного морского штаба. С декабря 1945 года он становится начальником штаба Кронштадтского морского оборонительного района.

В ноябре 1951 года контр-адмиралу Владимиру Афанасьевичу Касатонову присвоено воинское звание «вице-адмирал». В 1955-м он становится адмиралом ВМФ.

С апреля 1953 года Касатонов руководит Тихоокеанским флотом, с декабря 1955 года — Черноморским, а с февраля 1962 года — Северным флотами. В июне 1964 года он был назначен первым заместителем главнокомандующего и членом Военного совета ВМФ.

За большой вклад в повышение боевой готовности ВМФ в 1966 году адмиралу флота Владимиру Касатонову было присвоено звание Героя Советского Союза, а также вручён орден Ленина и медаль «Золотая Звезда». Помимо основной деятельности Касатонов был депутатом Верховного Совета СССР V–IX созывов.

Владимир Афанасьевич Касатонов скончался 9 июня 1989 года в Москве.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 03 Августа 2025, 21:41:29 | Сообщение # 370 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

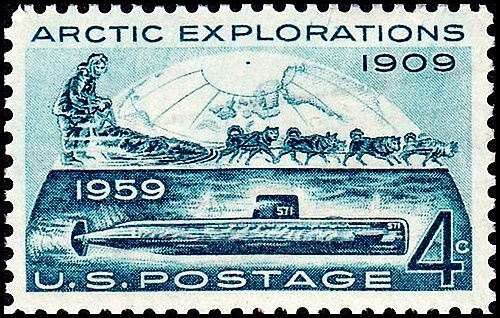

| 3 августа 1958 г. 67 лет назад

Впервые в истории подводная лодка достигла Северного полюса

Американская подлодка «Наутилус» (USS Nautilus (SSN-571)) стала первой подводной лодкой, достигшей Северного полюса. К тому же «Наутилус» — и первая в мире атомная подводная лодка.

Не считая абсолютно новой энергетической установки, она имела обычную конструкцию. На испытаниях были установлены многие рекорды, включая переход под водой на 1400 миль (2250 км) за 90 часов при скорости 20 узлов.

23 июля 1958 года с секретным заданием под кодовым названием «Операция Солнечный свет» подлодка вышла из гавани Перл-Харбор

3 августа 1958 года «Наутилус» впервые достиг Северного полюса под водой. Задача была выполнена в 11 часов 15 минут вечера, когда командир лодки Уильям Андерсон объявил 116 членам экипажа, что они находятся на полюсе Земли.

В мае 1959 года «Наутилус» прибыл на военно-морскую верфь Портсмут для первой реконструкции, а также для перезагрузки ядерного топлива. После завершения ремонта в августе 1960 года он был приписан к Шестому американскому флоту и стал первой атомной лодкой на Средиземном море.

В последующие годы «Наутилус» принимал участие в различных военно-морских учениях и испытательных программах. Ее последний поход завершился 26 мая 1979 года, а в марте 1980 года «Наутилус» после 25 лет службы был исключен из состава флота.

В 1982 году подлодка была объявлена национальным историческим памятником США, и в 1986 году открыта для посетителей в Музее подводного флота США. Сейчас «Наутилус» стоит в американском порту Гротон у мемориального причала.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 13 Августа 2025, 11:06:31 | Сообщение # 371 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 1773 г.

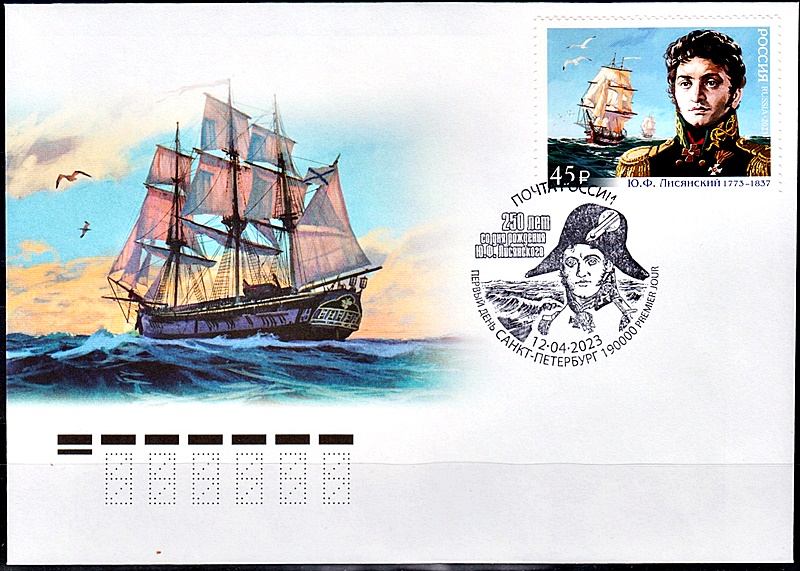

Юрий Федорович ЛИСЯНСКИЙ

(12.4 или 13.3.1773 — 6.3.1837),

капитан 1–го ранга, первый русский мореплаватель, совершивший кругосветное путешествие.

Два шлюпа отправились в первую русскую кругосветку 7 августа 1803 года и вернулись к родным берегам через три года также в августе. Первой пришла «Нева» под командованием Лисянского, опередив на две недели «Надежду», которую вел руководитель экспедиции Иван КРУЗЕНШТЕРН.

В дальнейшем Крузенштерн практически не вспоминал имени своего «соплавателя», на многие годы оказавшегося в его тени, хотя прежде их жизненные дороги не раз пересекались. Они в один год окончили Морской корпус, вместе получили боевое крещение в сражении со шведами (Лисянскому тогда не было и 15 лет, Крузенштерн на 3 года старше), в числе лучших молодых офицеров были командированы для службы в английском флоте.

Лисянскому тогда повезло во время ремонта корабля совершить путешествие по США и удостоиться встречи с первым президентом США Джорджем ВАШИНГТОНОМ. Произошло это в Филадельфии, бывшей тогда столицей страны.

Русский путешественник был совершенно особым случаем, и президент обратился к 22–летнему офицеру со словами: «Штаты и Россия — добрые соседи. В свое время Россия проявила уважение к правам человека и отвергла союз с Великобританией против нас. Мы помним об этом».

На почтовой марке изображены портрет Ю.Ф. Лисянского и шлюпы «Нева» и «Надежда».

После 7 заграничных лет Лисянский вернулся домой с мыслью проложить дорогу в Русскую Америку и обойти вокруг света. Схожими соображениями о пользе морского пути на Камчатку для развития российской торговли делился Крузенштерн. Пока никто не воспринимал эти планы всерьез, Лисянский издал переведенную им с английского книгу «Движение флотов», ставшую учебником для нескольких поколений русских моряков. А Крузенштерн после женитьбы думал оставить службу.

К счастью для обоих, у руководителей российско–американской компании и министра коммерции Николая РУМЯНЦЕВА возникли грандиозные планы по освоению русских владений в Америке.

Император АЛЕКСАНДР I внял их докладам, сколь «ощутительны от отправления из Балтики в Америку судов выгоды», и взял на себя расходы на содержание одного судна, предоставив компании и Румянцеву снарядить другое. Лисянский добровольно уступил первенство товарищу: «Ничего сравниться не может с удовольствием, чтобы служить под командою моего только друга».

Только часть пути оба судна прошли вместе, впервые под русским флагом пересекли экватор, но два года из трех вели самостоятельное плавание. Лисянский первым из русских моряков побывал у острова Пасхи, проложил дорогу в Русскую Америку, открыл необитаемый остров в Тихом океане, а на обратном пути за 140 дней преодолел почти 14 тысяч миль без захода в порты и якорных стоянок.

Но на суше оказалось, что от него больше ничего не ждут, тогда как отчет Крузенштерна приняли благосклонно и издали за казенный счет. Морской министр Павел ЧИЧАГОВ дал оценку плаванью «Невы»: «Что до открытий, то господин Лисянский сделал одно — это скала… иных совершенно не было».

Только за свой счет, потратив все вознаграждение и средства жены, Лисянский смог издать свое «Путешествие вокруг света на корабле «Нева».

Нет, не только в связи с «дурным состоянием здоровья» он в 35 лет подал в отставку.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 20 Августа 2025, 11:45:43 | Сообщение # 372 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

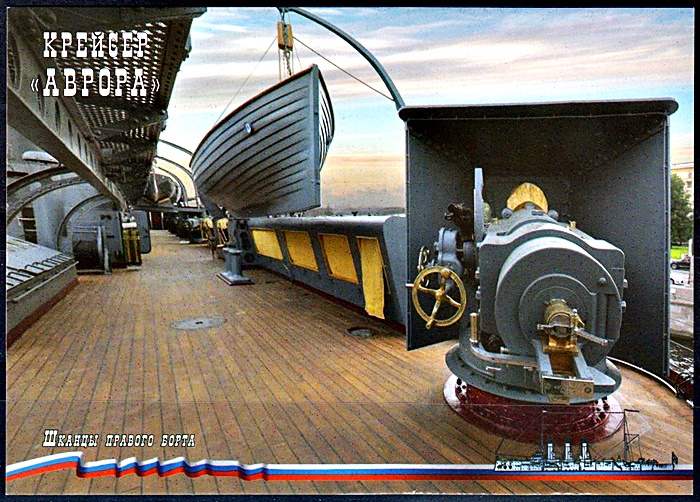

| 18 августа 1984 года, крейсер "Аврора" покидает место своей вечной стоянки у стенки Нахимовского училища...

1984 - Крейсер I ранга "Аврора" покидает место своей вечной стоянки у стенки Нахимовского училища, чтобы перейти на судостроительный завод им. А.А. Жданова для производства капитального ремонта и реконструкции.

Ее провожали тысячи людей, высыпавших на набережные. Ленинградцы не знали, что видят подлинные останки крейсера революции в последний раз.

В следующем году корпус ввели в док, где была отделена практически вся подводная часть корпуса. В конце лета в заново отстроенное днище загрузили отремонтированное оборудование и начали монтаж броневой палубы.

Котлы Бельвиля-Долголенко заменили макетами, машину удалось сохранить. Часть не понадобившейся брони пошла на изготовление памятных поделок и сувениров. После достройки в эллинге к апрелю 1987 года на крейсер приварили оконечности с бронзовыми штевнями, на которые прикрепили куски подлинного корпуса.

Кроме того, установили надстройки, трубы и мачты. Затем была начата реконструкция помещений, которые старались восстановить в первозданном виде.

К августу 1987 года "реставрация" "Авроры", стоившая примерно 35 миллионов рублей, была окончена.

Так что на Петроградскую набережную вернулся полный новодел.

17.11.1948 - Крейсер "Аврора" ставится на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке.

Во время Отечественной войны корабль, прошедший Русско-японскую войну 1904-1905 годов, от попаданий артиллерийских снарядов противника лег на грунт в Ораниембауме.

20 июля 1944 года крейсер был поднят аварийно-спасательной службой Краснознаменного Балтийского флота и в 1945 году отбуксирован в Ленинград для ремонта на Балтийском судостроительном заводе.

Легендарный крейсер "Аврора" был пришвартован у Петроградской набережной Ленинграда и до 1956 года использовался как учебная база Ленинградского Нахимовского училища.

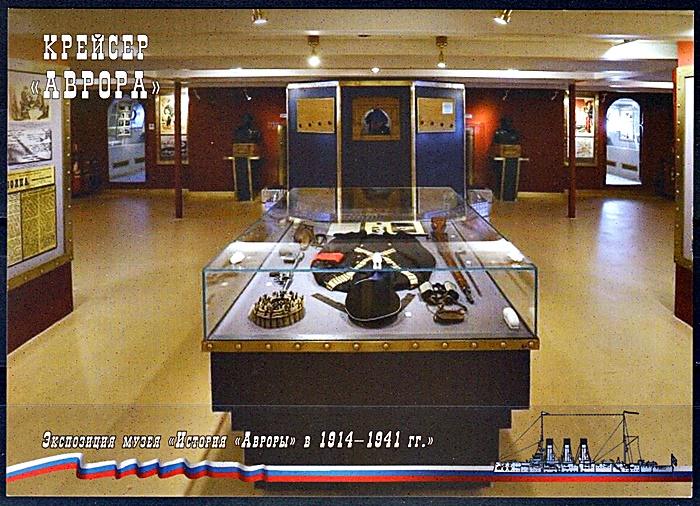

Впоследствии крейсер стал кораблем-музеем, филиалом Центрального военно-морского музея, и в этом качестве сохраняется по настоящее время, а также является объектом культурного наследия Российской Федерации.

В 1984-1987 годах на крейсере был произведены ремонтно-восстановительные работы и переоборудование. В результате был фактически создан заново макет крейсера с использованием некоторого количества подлинных деталей.

В июле 1992 года на "Авроре" был вновь поднят Андреевский военно-морской флаг.

В сентябре 2014 года легендарный крейсер был отправлен в Кронштадт для ремонтных работ, которые завершились в 2016 году, после чего он был возвращен обратно на вечную стоянку у Петроградской набережной. Музей на крейсере "Аврора" посещают до полумиллиона человек в год.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 28 Октября 2025, 20:29:51 | Сообщение # 373 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 10 ноября (29 октября) 1898 года, на воду спущен первый в мире ледокол арктического класса – «Ермак»

29 октября 1898 года на воду спущен первый в мире ледокол арктического класса – «Ермак». Героический ледокол служил верой и правдой на Балтике и в Арктике до 1963 года! В его «биографии» – спасение десятков кораблей и две мировые войны.

03.03.1899 г. - На первом в мире арктическом ледоколе "Ермак", построенном по замыслу вице-адмирала и изобретателя в области морского дела Степана Осиповича Макарова на английской верфи в Ньюкасле, был поднят российский флаг.

Судно, предназначенное для работы во льдах Северного Ледовитого океана и в те времена не имевшее аналогов ни по габаритам, ни по мощности, вскоре прибыло в Кронштадт. "Ермак" исправно служил отечественному флоту до 1963 года.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 23 Ноября 2025, 22:00:59 | Сообщение # 374 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

| 23 ноября 1869 г. 156 лет назад

В Шотландии спущен на воду легендарный клипер «Катти Сарк»

23 ноября 1869 года был спущен на воду один из красивейших парусных кораблей, легендарный клипер «Катти Сарк» (англ. Cutty Sark) — единственный классический чайный клипер, сохранившийся до наших дней. Названный в честь короткой рубашки ведьмы Нэнни из стихотворной повести Роберта Бернса «Тэм о’Шентер», корабль был спроектирован Геркулесом Линтоном.

«Катти Сарк» — трехмачтовый чайный клипер — был построен в доке шотландского городка Думбартона (на реке Клайд, близ Глазго) по заказу известного лондонского судовладельца старого Джона Уиллиса. Клиппер был обшит ниже ватерлинии медными листами, нес 3350 квадратных метров парусов и шел со скоростью 17 узлов.

Предполагалось, что «Катти Сарк» будет возить чай из Китая, но клипер проиграл гонку 1872 года быстроходным «Фермопилам». Оба корабля вышли из Шанхая 18 июня, однако «Катти» прибыла в Лондон лишь 18 октября, неделей позже «Фермопил», и через некоторое время клипер «бросили» на доставку шерсти из Австралии. А во время Первой мировой войны на корабле перевозили уголь.

Клипер сменил много имен и занятий, установил множество рекордов скорости, за что его стали называть «королевой океанов», пока в 1922 году его не выкупил капитан Уилфред Доумен, восстановивший «Катти» во всей ее былой красе.

С 1938 года клипер стал учебным судном. А в 1954 году «Короткая рубашка» поселилась в сухом доке в Гринвиче под Лондоном и стала музеем. На корабле была полностью воссоздана обстановка викторианской эпохи, когда клипер был поистине чудом совершенства корабельных форм, вершиной многовекового развития парусного вооружения.

Однако, в мае 2007 года «Катти Сарк» серьёзно пострадала от пожара. Огонь, возникший в корме корабля на нижней палубе, быстро охватил всё судно, уничтожив около 80% всей деревянной обшивки и палубных перекрытий. К счастью, более половины всех элементов корабля — в частности, мачты, паруса, рулевое колесо, фигура девы, украшавшая нос — на тот момент времени были сняты с судна для реконструкции.

Реставрация «Катти Сарк» заняла почти пять лет кропотливой работы лучших мастеров королевства и потребовала 50 млн. фунтов расходов. Свою поддержку в восстановлении национального символа Великобритании оказало и правительство страны. В 2012 году королева Елизавета вновь открыла для посещения восстановленный легендарный клипер.

Сегодня «Катти Сарк» является популярной туристической достопримечательностью. Рядом с ней расположены Гринвичский парк, Национальный морской музей, бывший Гринвичский госпиталь. В честь клипера назван сорт виски с изображением судна на этикетке.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 30 Ноября 2025, 13:01:48 | Сообщение # 375 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26289

Статус: Отсутствует

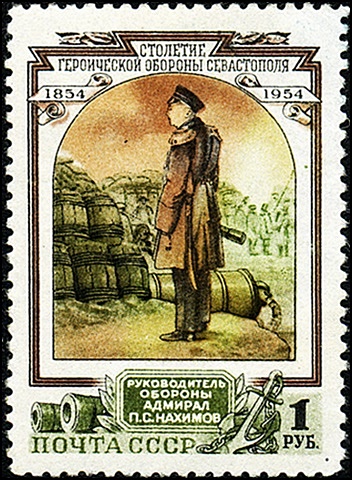

| 30 ноября 1853 г. 172 года назад

Русский флот одержал блестящую победу над турецким флотом у мыса Синоп

Синопское сражение вошло в историю как последняя крупная битва парусных флотов времен Крымской войны 1853–1856 годов.

В начале ноября 1853 года вице-адмирал Павел Нахимов, командовавший русским флотом, узнал, что турецкая эскадра во главе с Османом-паши, направившись к берегам Кавказа, вышла из Босфора и укрылась от шторма в Синопской бухте.