|

Архитектура на почтовых марках

|

|

| Sokol | Дата: Вторник, 29 Июля 2025, 01:47:51 | Сообщение # 596 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

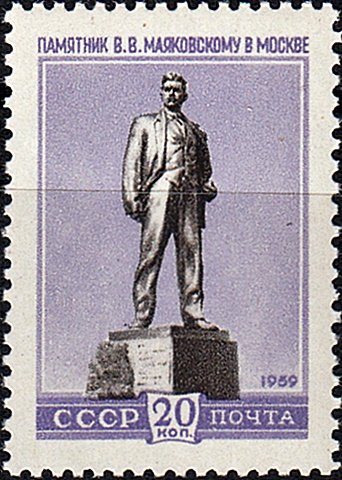

| 29 июля 1958 г.

В Москве на площади Маяковского открыт памятник поэту.

Бронзовую скульптуру высотой 6,3 м изваял скульптор Александр КИБАЛЬНИКОВ, удостоенный за эту работу Ленинской премии. На лицевой стороне постамента надпись:

ВЛАДИМИР МАЯКОВСКИЙ

1898 — 1930

а на боковых сторонах:

(лесенкой)

...И я, как весну человечества.

Рожденную в трудах и бою,

Пою мое отечество, республику мою

и (просто так)

Поэту Пролетарской Революции

от Правительства Советского Союза

Памятник стоит, а площади в 1992 году вернули утраченное в 1935 девичье название Триумфальной.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 04 Августа 2025, 12:01:37 | Сообщение # 597 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

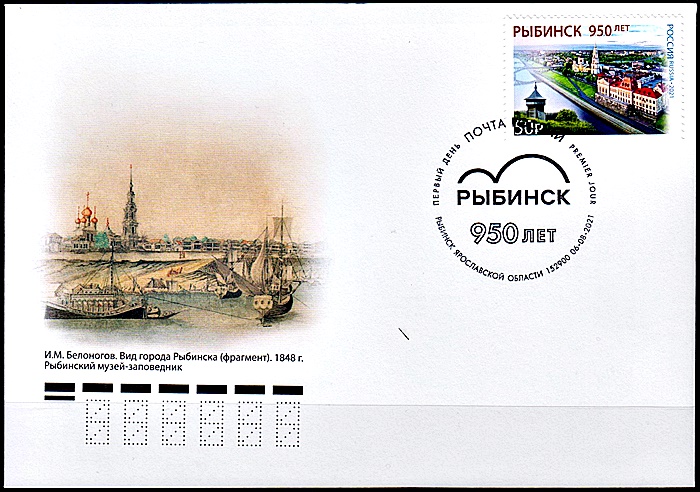

| 3 августа - День города Рыбинск т.к. 3.08.1777г. Екатерина II издала указ "О преобразовании Рыбной Слободы в город Рыбной"

3.08.1777 - Императрица Екатерина II подписала указ "О преобразовании Рыбной Слободы в город Рыбной" (через несколько лет получивший название Рыбинск).

Исторически Рыбинск возник на правом берегу реки Волги при впадении в неё реки Черёмухи. Устье реки Шексны - левого притока Волги, как и другие левобережные районы вошли в состав города только в XX веке.

Город имеет три документально подтвержденные и научно обоснованные даты основания: 1071, 1504 и 1777 годы.

Первое свидетельство об Усть-Шексне - раннем славянском поселении - относится к 1071-му году.

В 1504 году впервые упомянута располагавшаяся на противоположном берегу Волги Рыбная Слобода (тоже на территории города).

Рыбинск ― старинный русский город, расположенный в верховье Волги ― до сих пор остается загадкой для историков и археологов.

Многочисленные следы стоянок эпохи каменного века позволяют предположить, что территория рыбинской земли была заселена уже в X-VIII тысячелетиях до нашей эры.

Рыбинск купеческий

Из-за удачного географического положения на первое место среди купеческих занятий выходит торговля зерном.

В 1811-м году в Рыбинске начинает работу первая в провинции Хлебная биржа.

С середины XIX века купцы открывают для себя инвестиции в промышленность: в городе и его окрестностях появляются крупнейшая в Европе канатная фабрика, чугунно-литейный, механический и судостроительный заводы, пивоваренный завод, фабрика по производству изразцов и многие другие.

На почтовой марке изображены памятник археологии «Усть-Шексна», панорама города со Спасо-Преображенским собором, Рыбинским музеем-заповедником.

В советское время основой экономики города становится моторостроительный завод, ныне известный под наименованием ПАО «ОДК-Сатурн».

Советский Рыбинск

При советской власти, в годы первых пятилеток, когда решались задачи индустриализации страны, в городе началось строительство новых заводов, начинается меняться облик промышленного производства. Мукомольное дело уходит на второй план, уступая машиностроению и судостроению.

В начале 1930-х в Рыбинске осваивается серийное производство авиационных двигателей, печатных машин для полиграфический промышленности, техники для строительства дорог, оборудования для спичечных фабрик, очковой оптики. Рыбинск превращается в крупный промышленный центр.

В 1941-м году началось плановое заполнение крупнейшего в Центральной России рукотворного водоёма ― Рыбинского водохранилища, во многом изменившего не только облик, но и климат округи. Примечательно, что, несмотря на годы советской власти и разруху 90-х, исторический центр Рыбинска сохранился целыми кварталами XVIII – XIX веков, пусть и не все их них в идеальном состоянии.

Интересный факт: за годы советской власти Рыбинск успел трижды сменить имя. С 1946-го по 1957-го он был Щербаковым, а с 1984-го по 1989-го — Андроповым.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 06 Августа 2025, 14:19:46 | Сообщение # 598 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

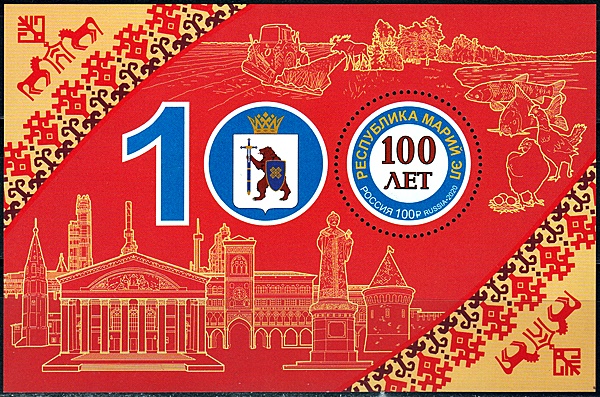

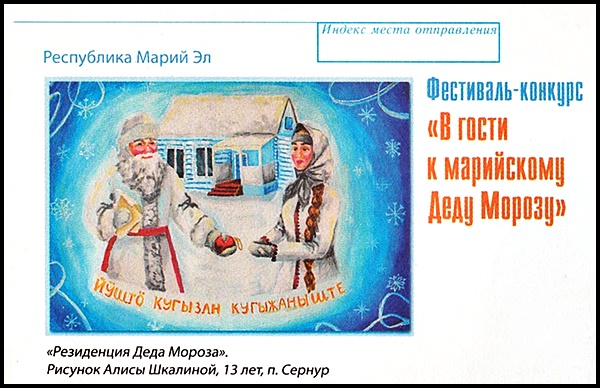

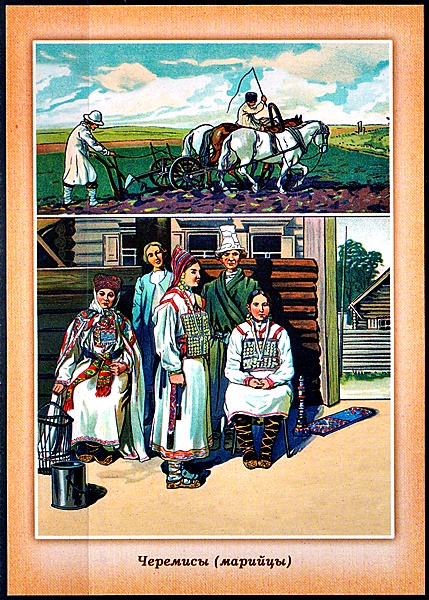

| Йошкар-Ола Города России

красный город

441-летие

Год основания: 1584 г. День города отмечается 6 августа.

Йошкар-Ола - город в России, столица Республики Марий Эл, город расположен на берегу реки Малая Кокшага, левый приток Волги.

До середины 16 века территория современной Йошкар-Олы входит в состав Галицкой даруги Казанского ханства. В октябре 1552 года Иван Грозный победил Казанское ханство и присоединил эти земли к Московскому государству.

В 1584 году при царе Федоре Иоанновиче был основан город-крепость. Статус города крепость получает в 1781 году, первое название города – Царев город. Затем назвали Царев город на Кокшаге или Царев город Кокшайский. Отсюда позднее образовалось и официальное название города – Царевококшайск.

В 18 веке в городе появились первые промышленные предприятия, началось каменное строительство. До 20 века город оставался тихим городком, в основе экономики которого лежало сельское хозяйство. В 1919 году Царевококшайск был переименован в Краснококшайск, а 4 ноября 1920 года город стал столицей Марийской Автономной области.

В январе 1928 года Краснококшайск получил марийское национальное название – Йошкар-Ола («Красный город»). В декабре 1936 года Марийская автономная область была преобразована в Марийскую Автономную Советскую Социалистическую Республику, а город Йошкар-Ола стал ее столицей.

В годы Великой Отечественной войны в Йошкар-Олу был эвакуирован ряд предприятий, что стало началом развития промышленности города. Сегодня Йошкар-Ола, столица Республики Марий Эл, современный город с развитой инфраструктурой.

Достопримечательности

В Йошкар-Оле сохранились памятники архитектуры: дом купца Пчелина, Вознесенская церковь, Тихвинская двупрестольная церковь, деревянные жилые дома 19 века.

Интересно, что в окрестности Йошкар-Олы растет дуб «Емельяна Пугачева», по легенде, с него оглядывал Пугачев дорогу на Казань.

День города празднуется в память о великомученике епископе Леониде 6 августа. В случае если 6 августа является рабочим днем, то массовые городские мероприятия, посвященные Дню города, проводятся в первую субботу, следующую за Днем города.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 08 Августа 2025, 19:44:10 | Сообщение # 599 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

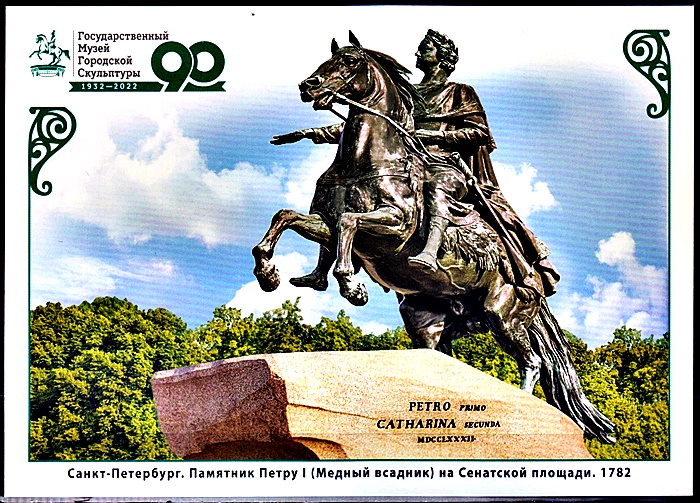

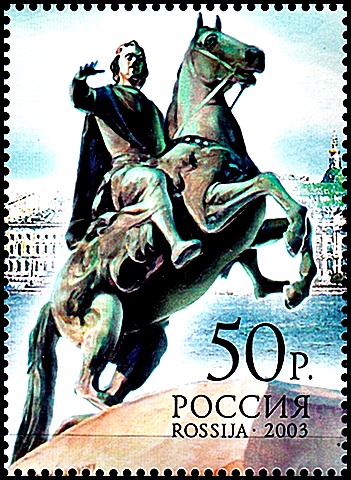

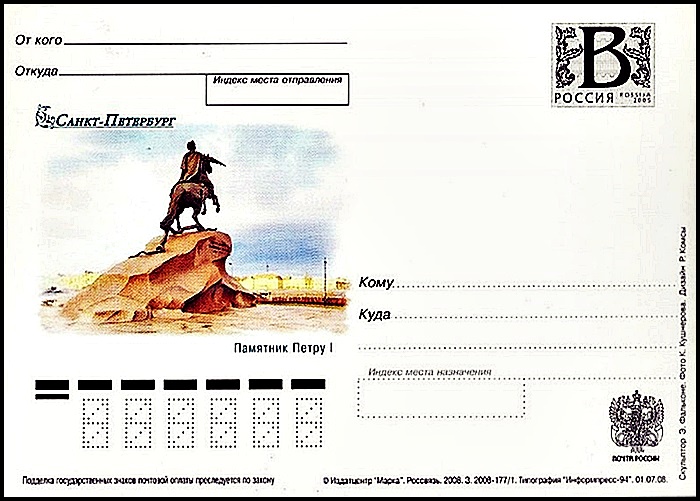

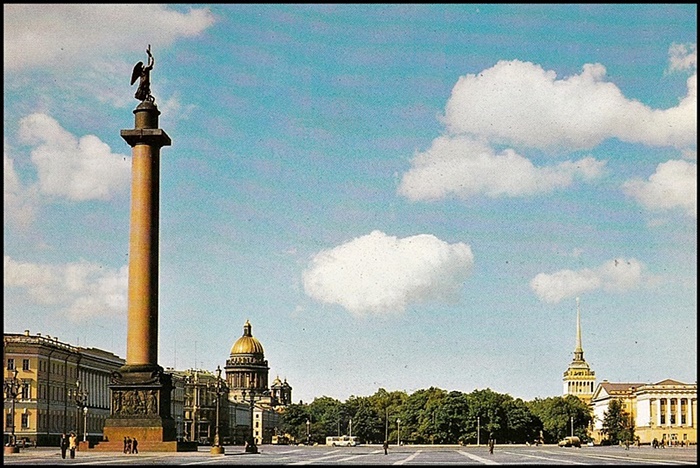

| 7(18) августа 1782 года торжественное открытие памятника Петру I ("Медный всадник")

Торжественно открыт памятник Петру I ("Медный всадник").

Памятник Петру I расположен в центре Сенатской площади в Петербурге. Автором этой грандиозной скульптуры стал французский скульптор Этьен-Морис Фальконе.

По приказу Екатерины II князь Голицын пригласил скульптора Фальконе в Санкт-Петербург. Советовали обратиться именно к этому мастеру и профессора Парижской академии живописи Дидро и Вольтер, вкусу которых царица доверяла.

Торжественное открытие памятника Петру I состоялось 18 августа 1782 года. Скульптура была закрыта от глаз наблюдателей полотняной оградой с изображением горных пейзажей. С утра шёл дождь, но он не помешал собраться на Сенатской площади значительному количеству людей. К полудню облака рассеялись. На площадь вступила гвардия. Военным парадом управлял князь Голицын.

В четвёртом часу на шлюпке прибыла сама императрица Екатерина II. Она поднялась на балкон здания Сената в короне и порфире и дала знак к открытию памятника. Ограда упала, под барабанную дробь полки двинулись по невской набережной.

По повелению Екатерины II на постаменте начертано: "ПЕТРУ первому ЕКАТЕРИНА вторая" (с другой стороны памятника надпись приведена на латыни: "PETRO prima CATHARINA secunda"). Таким образом, императрица подчеркнула приверженность петровским реформам.

Благодаря Александру Пушкину, использовавшему в своей поэме фантастический сюжет об ожившем памятнике во время потрясшего Петербург наводнения, с 1833 года бронзовый монумент Петра стали называть "Медным всадником":

Какая дума на челе!

Какая сила в нем сокрыта!

А в сем коне какой огонь!

Куда ты скачешь, гордый конь,

И где опустишь ты копыта?

О мощный властелин судьбы!

Не так ли ты над самой бездной,

На высоте уздой железной

Россию вздернул на дыбы?

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 10 Августа 2025, 03:24:00 | Сообщение # 600 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

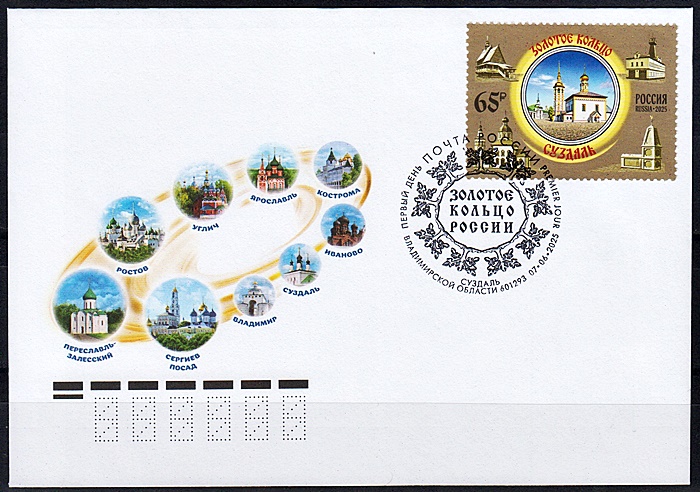

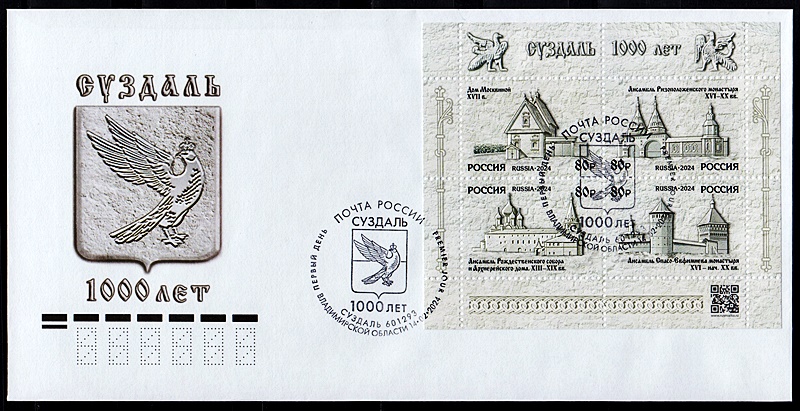

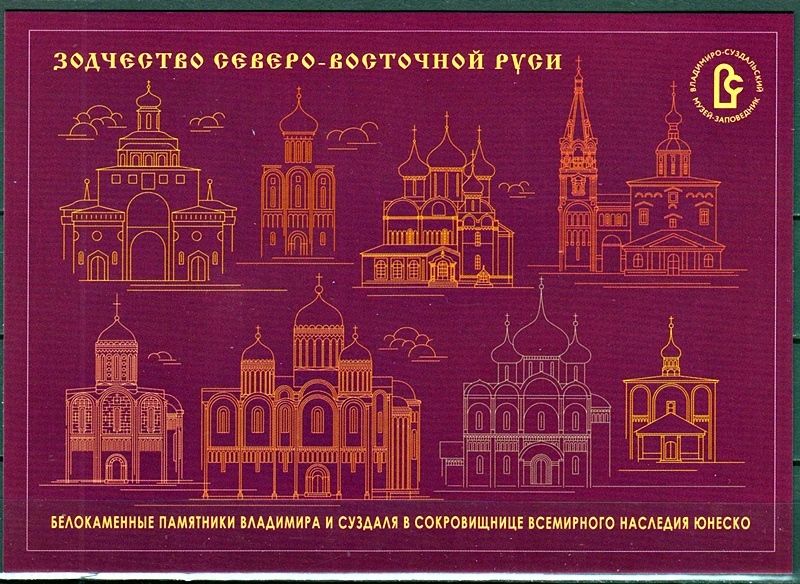

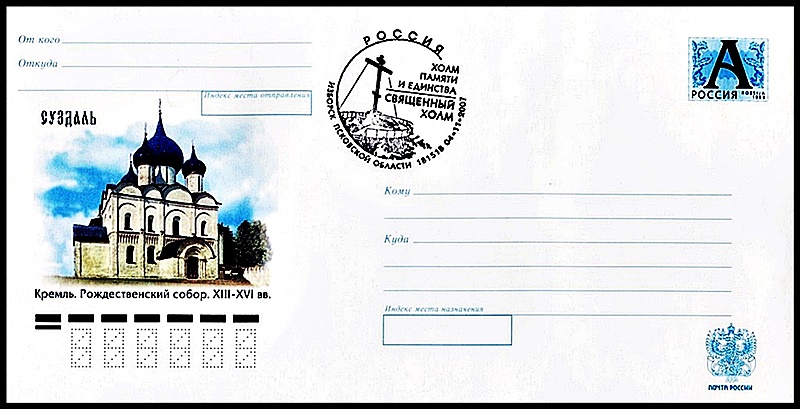

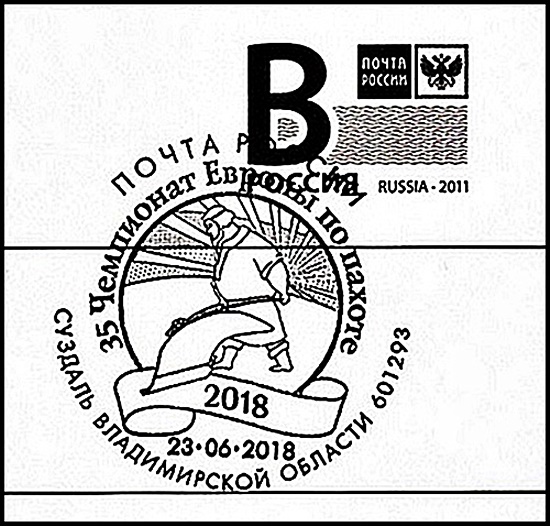

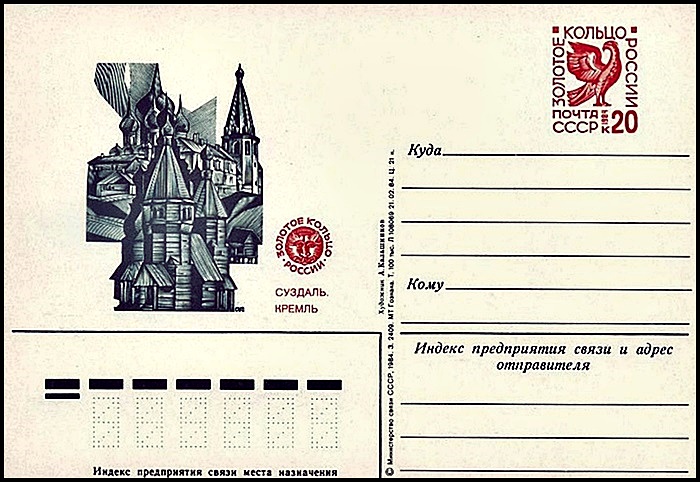

| Суздаль Города России

где мед течет рекой

1001-летие

Год основания: 1024 г. Дата дня города уникальна для каждого года.

В 2025 году эта дата - 9 августа.

Суздаль – российский город, расположен во Владимирской области, на реке Каменке, притоке реки Нерли.

Первые упоминания о Суздале относят к 1024 году. В начале 12 века город был центром Ростово-Суздальского княжества. В 1157 году Андрей Боголюбский перенёс столицу во Владимир, и княжество стало называться Владимиро-Суздальским. С середины 13 века столица самостоятельного Суздальского княжества.

В 1238 году город разорен монголо-татарскими войсками. В 1392 году Суздаль вошел в Великое Московское княжество и стал центром Суздальской епископии, одной из богатейших феодальных организаций того времени.

В 16 веке в Суздале был построен кремль, выросший из крепости 9-10 веков, а также 11 монастырей и 27 храмов. В 1611 году после полугодовой осады Суздаль разрушается польско-литовскими интервентами. В 1612 году поляки уже безуспешно осаждают Суздаль.

В 1644 году город отдают в приданое принцу датскому Вольдемару, будущему мужу царевны Ирины. В середине 17 века большой урон городу наносит эпидемия чумы, но это период и интенсивного строительства в Суздале. В это время формируются все ныне существующие архитектурные ансамбли.

В 18 веке Суздальская епископия упраздняется. В 19 веке торговля в городе угасает, промышленность не развивается, железная дорога обходит Суздаль стороной. Город становится центром сельскохозяйственной округи.

Второе дыхание городу придает решение советских властей сделать в Суздале туристический центр. Начиная с 60-х годов 20 века реставрируются памятники архитектуры, строится туристическая инфраструктура.

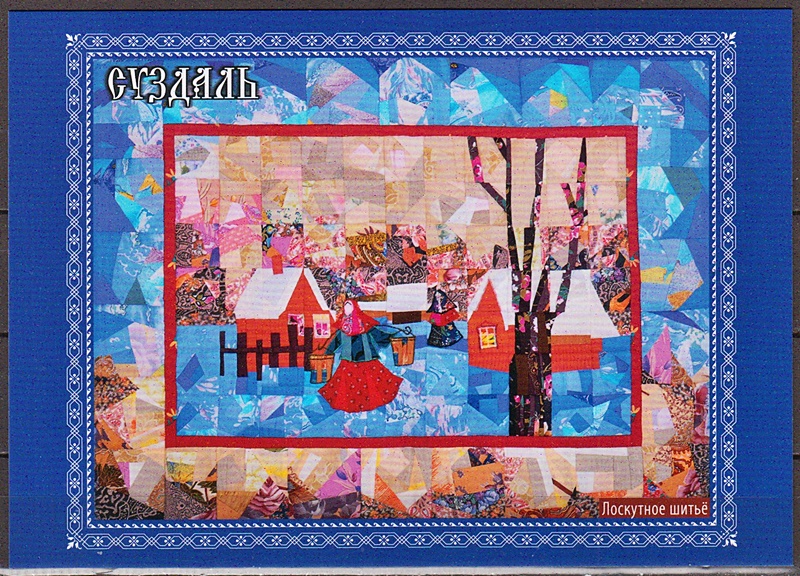

Суздаль. Лоскутное шитьё

Суздаль. Златые врата XIII в.

Южные и западные «златые врата» суздальского Богородице-Рождественского собора — входные храмовые двери, знаменитое произведение древнерусского искусства первой трети XIII века (1230-е годы)

Современный Суздаль по-прежнему остается туристическим центром, привлекающим гостей со всего мира.

Достопримечательности Суздаля – это архитектурные ансамбли, лучшими из которых являются Кремль, Покровский и Спасо–Евфимиев монастырь, музей деревянного зодчества, ярмарка.

Эпитет город-музей очень точно подходит к Суздалю, в городе сохранилось около 200 памятников культовой и гражданской архитектуры 13–19 веков.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 28 Августа 2025, 16:34:55 | Сообщение # 601 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

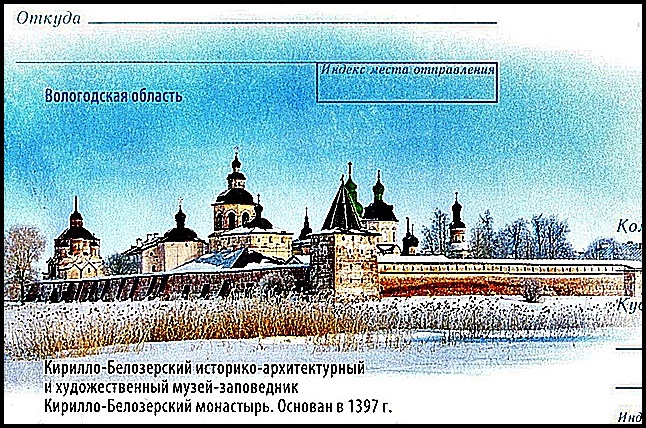

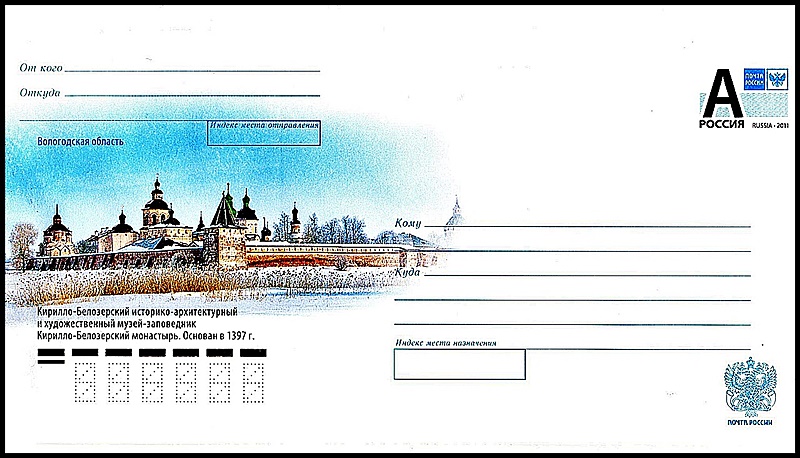

| 101 год назад - 28 августа 1924 года, основан Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

8 августа 1924 года основан Кирилло-Белозерский историко-архитектурный и художественный музей-заповедник (первоначально – как филиал Череповецкого окружного губернского музея).

Кирилло-Белозерский монастырь основан в 1397 Кириллом Белозерским на берегу Сиверского озера.

История возникновения и развития Кирилло-Белозерского музея-заповедника во многих отношениях типична и может служить иллюстрацией превращения культовых ансамблей и отдельных сооружений в музеи.

Официально Кирилловский музей возник при советской власти, в 1924 году, но этому предшествовала длительная предыстория. Попытку устроить музей в стенах Кирилло-Белозерского монастыря предпринял в 1906 -1908 гг. иеромонах Антоний (А.А. Александров).

Но его начинание не нашло поддержки у властей монастыря. С 1917 по 1921 год в монастыре хранились материалы Государственного архива, эвакуированного из Петрограда.

В 1919 году в монастыре начались ремонтно-реставрационные работы. Ученые – архивисты, архитекторы, реставраторы, представители местной власти и общественности города Кириллова делали неоднократные попытки организовать в Кириллове музей памятников старины и искусства, но они увенчались успехом только в конце 1924 года.

На почтовом блоке изображён один из объектов музея — Кирилло-Белозерский монастырь.

Первое время Кирилловский музей был филиалом (отделом) Череповецкого окружного губернского музея. В 1926 году он был передан в ведение Главнауки Наркомпроса и стал самостоятельным музеем. За Окружным музеем сохранились лишь функции методического контроля и оказания практической помощи в становлении молодого собрата. В этот период на территории Кирилло-Белозерского монастыря, кроме музея, размещались детский дом, квартиры, хранилища зерна, соли, дров, сена.

Первый директор – заведующий музеем Александр Александрович Холмовский занимался постановкой коллекций на учет, выявлением ценных предметов из имущества церквей, монастырей, усадеб.

В 1929 году в музее открылась первая постоянная экспозиция. Она состояла из семи разделов и давала представление о колонизации края и истории монастыря. Основная экспозиция работала круглый год, а в летнее время для осмотра открывались и архитектурные памятники.

Плата взималась только лишь за ведение экскурсий. К этому времени наметилось и стратегическое направление развития музея как архитектурно-исторического и художественного, что соответствовало наличию большого количества памятников архитектуры и составу фондовых коллекций.

В 1937 году в музее приступили к строительству отдела природы, а в 1938 году, под настойчивым давлением местных властей, в церкви Кирилла появилась антирелигиозная выставка.

Деятельность музея находилась под жестким контролем со стороны партийных и советских органов. В районной газете периодически появлялись статьи о работе музея, они порой содержали резкую и необъективную критику. Например, автор статьи «За монастырской стеной» отмечал, что руководство музея (О.П.Бояр, К.В. Борисов) отнеслись к созданию антирелигиозной выставки формально, обвинял работников музея в политической близорукости, требовал «проверить аппарат музея, очистить его от проходимцев и врагов народа…, потребовать от них четкой и добросовестной работы». Последовавшая за ней формальная проверка привела к отстранению директора музея от должности, а затем дело на него было передано в суд.

Подвергся репрессиям и научный сотрудник музея И.Ф. Фрейберг. Основным «недостатком» в деятельности музейщиков было то, что они недостаточно занимались пропагандисткой деятельностью, а сосредоточили основное внимание на памятниках».

В дни Великой Отечественной войны музей не закрывался. Хотя количество сотрудников в нем резко сократилось. Некоторые из них так и не вернулись с полей сражений. Осенью 1941 года, музей взял на себя заботу об экспонатах эвакуированных из Новгорода. В 1942 году при приближении линии фронта к границам Вологодской области музей стал готовиться к частичной эвакуации.

Иконы ХУ века из иконостаса Успенского собора были упакованы и подготовлены к вывозу; оружие, колокола закопали в Больших больничных палатах. В декабре 1941 года пришлось свернуть и постоянную экспозицию музея, так как на её месте, в обширной трапезной палате, разместили мастерскую по ремонту самолетных двигателей; ряд зданий музея заняли воинские части. Ремонтно-реставрационные работы возобновились в музее в 1943 году.

Посетившая в тот же год Кириллов правительственная комиссия по учету и охране памятников выработала рекомендации по улучшению охраны памятников в военное время. Однако, прерванный войной процесс реставрации набирал силы медленно. Только к 1948 году музей стал полностью осваивать средства, отпущенные на эти цели.

Первые послевоенные годы были наиболее трудными во всей истории музея. Штат 1946 года предусматривал лишь директора и трех сторожей, причем один из них шел по Ферапонтову. В 1948 году начались работы по восстановлению отделов истории и природы. Новые экспозиции строились медленно, так как не хватало опытных музейщиков, и почти не велась собирательская работа. Кроме того директора и научных сотрудников музея постоянно отрывали для участия в пропагандистских мероприятиях.

В 1953 году в Кириллов приехала группа архитекторов Центральных научно-реставрационных мастерских при Академии архитектуры СССР, которая наметила первоочередные задачи по спасению памятников, находящихся в аварийном состоянии, и заложила основы научно-исследовательских и реставрационных работ.

В 1957 году был создан Кирилловский реставрационный участок Вологодской научно-реставрационной производственной мастерской. Силами участка началось последовательное выведение памятников Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монастырей из аварийного состояния. Долгое время руководил этим процессом московский архитектор Сергей Сергеевич Подъяпольский.

В настоящее время усилия музея направлены на формирование и развитие музейного собрания, обеспечение безопасности музейных ценностей и создание оптимальных условий для их хранения.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 14 Сентября 2025, 19:45:28 | Сообщение # 602 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

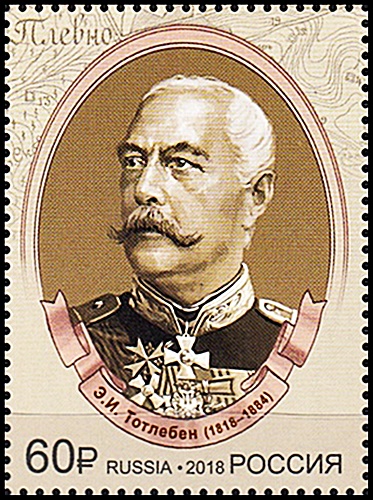

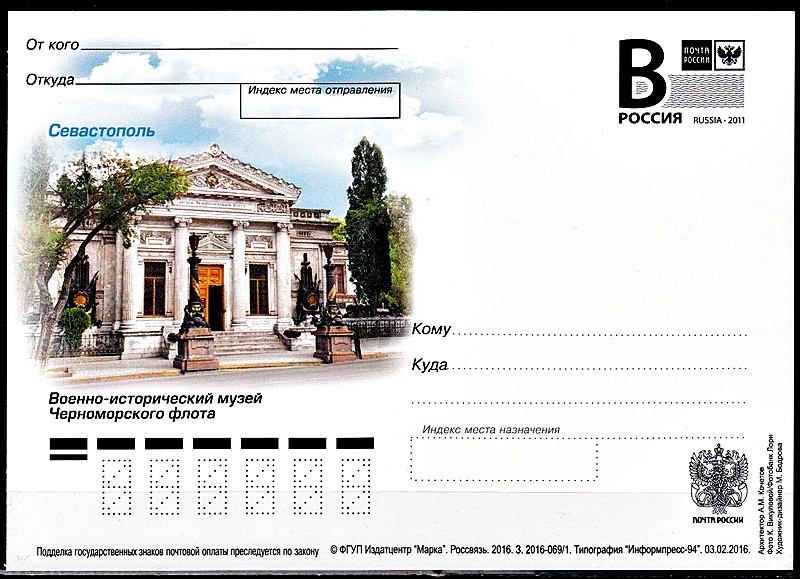

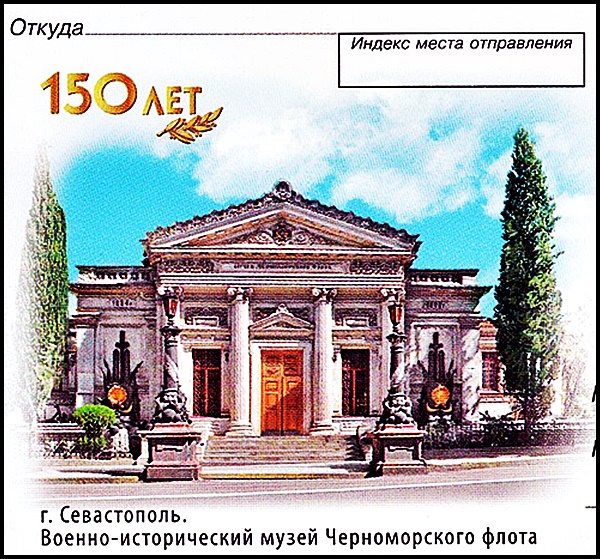

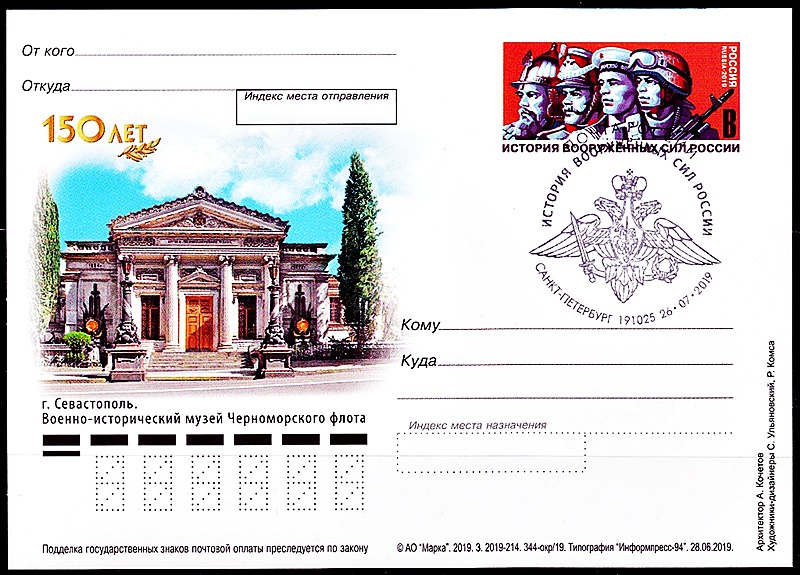

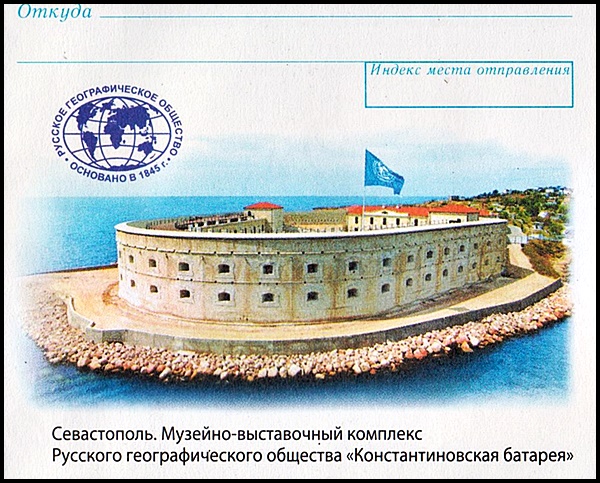

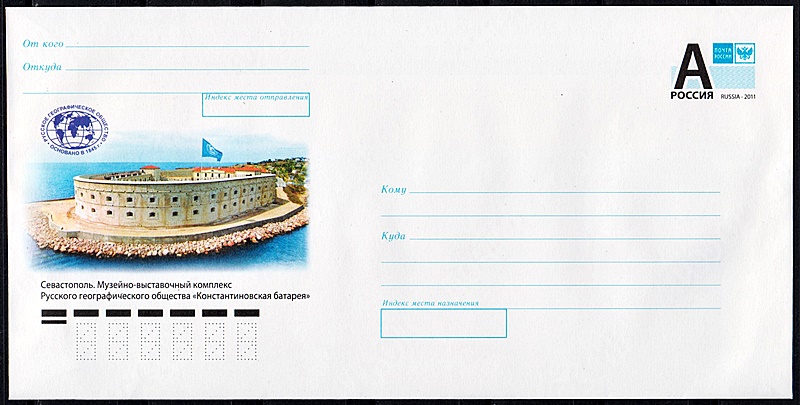

| 26 (14) сентября 1869 года, по инициативе инженер-генерала Э.И. Тотлебена, основан "Музей Черноморского флота"

26 сентября 1869 года по инициативе инженер-генерала Э.И. Тотлебена, руководителя инженерных работ во время Севастопольской обороны 1853-1854 годов, в г. Севастополе основан музей Черноморского флота.

Защитники чести России и славы!

Ваш подвиг и древних героев затмил:

От вас получили четыре Державы

Лишь груды развалин! да груды могил!

Мы любим Отчизну! но вы нам явились

Примером высокой, священной любви!

Одиннадцать месяцев слишком вы бились

Под адским огнем, утопая в крови!

Нет! в жизни народов всё может случиться!

Вновь силу событий изведает свет,

Но Крымское дело едва ль повторится,

Хоть Русь проживет за три тысячи лет!!

Так тост наш за тех, кто от бомб и от дыма,

От вылазок, штурмов, остался в живых!

За вас, безпардонные витязи Крыма,

Мы пьем как за кровных, бесценных родных!

П. Григорьев, 1856

1869 - По инициативе инженер-генерала Э.И. Тотлебена, руководителя инженерных работ во время Севастопольской обороны 1853-1854 годы, в Севастополе основан музей Черноморского флота.

Музей Черноморского флота ведет свое начало от Музея Севастопольской обороны 1854–1855 гг., который был основан 14 (26) сентября 1869 г. по инициативе участников 349-дневной обороны Севастополя и при покровительстве императора Александра II.

Открытие в Севастополе музея было значительным событием в культурной жизни России, осознавая важность которого Александр ІІ в декабре 1869 года издал указ о передаче «на всегдашние времена» музею имения в деревне Эмир (площадью 1936 десятин) в Таврической губернии Бердянского уезда, что в будущем давало дальнейшее финансовое обеспечение музею.

В течение 25 лет экспозиция музея размещалась в пяти комнатах дома генерала Э.И. Тотлебена – одного из руководителей обороны Севастополя.

Вопрос о строительстве нового здания для музея Особый Комитет поставил перед императором в начале 90-х годов XIX века. Морское ведомство по указанию Александра III выделило участок земли в 126 кв.м по улице Екатерининской (ныне ул. Ленина) между Минной башней и Михайловской церковью и 100 тыс. рублей для постройки нового здания музея.

Здание было построено в 1895 году по проекту академика архитектуры А.М. Кочетова. Проект был утвержден лично императором. Бронзовые фигуры, украшения, чугунные арматуры, лепные работы внутри здания были выполнены в Одессе по эскизам скульптора Б. В. Эдуардса.

После Гражданской войны была проведена реорганизация музея, его экспозиции пополнились новыми экспонатами, отражающими революционные события на Черноморском флоте в 1905–1917 гг.

С 1926 г. музей был разделен на два отдела: 1-й этаж – Музей революции, 2-й этаж – Музей Крымской войны.

В 1932 г. была проведена реорганизация – отделы превратились в два самостоятельных музея: Музей революции и Музей Крымской войны. В 1940 г. оба музея были объединены в единый Военно-исторический музей Черноморского флота и подчинены Центральному военно-морскому музею (Ленинград) под непосредственным руководством Политуправления Черноморского флота.

В период Великой Отечественной войны часть экспозиции музея была эвакуирована в Баку, затем в Ульяновск.

Во время боев за Севастополь здание музея получило значительные повреждения. После окончания Великой Отечественной войны здание музея было полностью восстановлено. Активное участие в разработке проекта восстановления принимал кандидат архитектуры В.П. Петропавловский (автор проекта здания диорамы «Штурм Сапун-горы 7 мая 1944 г.»).

Экспонаты были возвращены «домой» из Ленинграда (ЦВММ) и в 1948 г. в День Военно-Морского Флота после капитального ремонта Музей Черноморского флота был торжественно открыт для посетителей. В экспозиции музея была представлена история Черноморского флота с 1783 по 1945 год.

По решению Главнокомандующего ВМФ Адмирала Флота Советского Союза С.Г. Горшкова и Военного Совета Черноморского флота здание храма Архистратига Михаила, построенное в 1848 г., в 1968 г. к 100-летию музея было передано для оформления экспозиции зала № 8, посвященной созданию и развитию океанского ракетно-ядерного флота в послевоенный период и до настоящего времени.

В 2014 г. по решению Министра обороны РФ храм Святого Архистратига Михаила после капитального ремонта введен в эксплуатацию как культовое сооружение для окормления духовных потребностей военнослужащих Черноморского флота.

За более чем полуторавековую историю своего существования Музей Черноморского флота превратился в подлинную сокровищницу реликвий, отражающую этапы развития Черноморского флота. Это один из старейших военных и морских музеев нашей страны.

С 31 декабря 2020 г. Музей Черноморского флота является филиалом Центрального военно-морского музея имени императора Петра Великого.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 23 Сентября 2025, 02:59:44 | Сообщение # 603 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

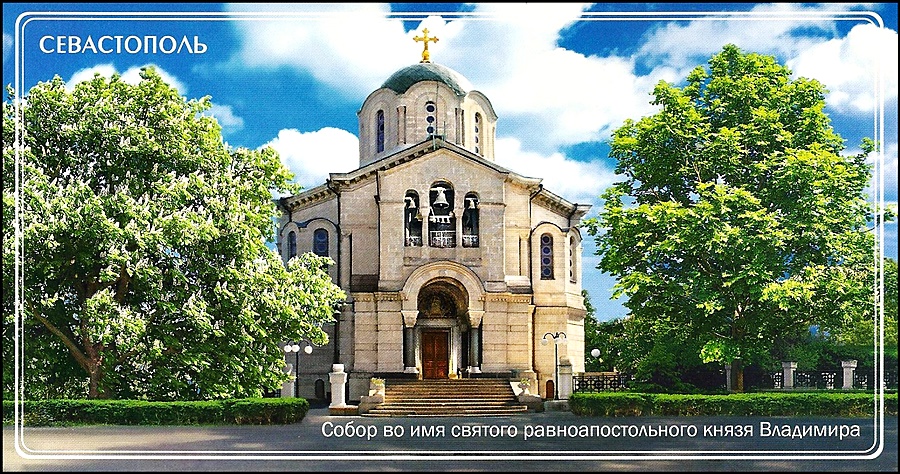

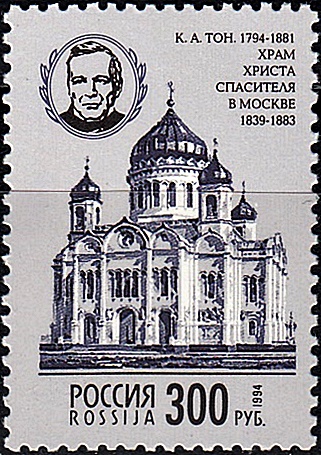

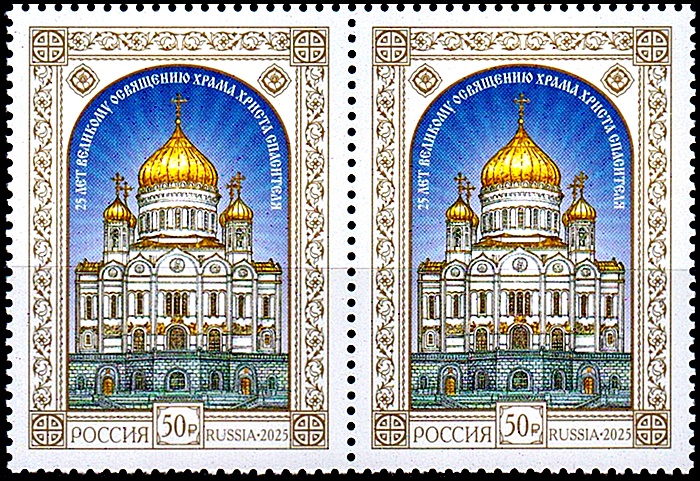

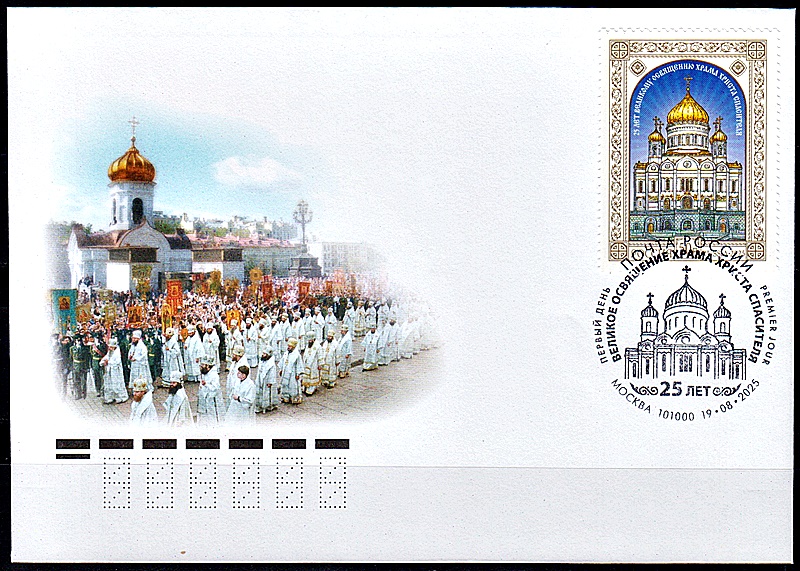

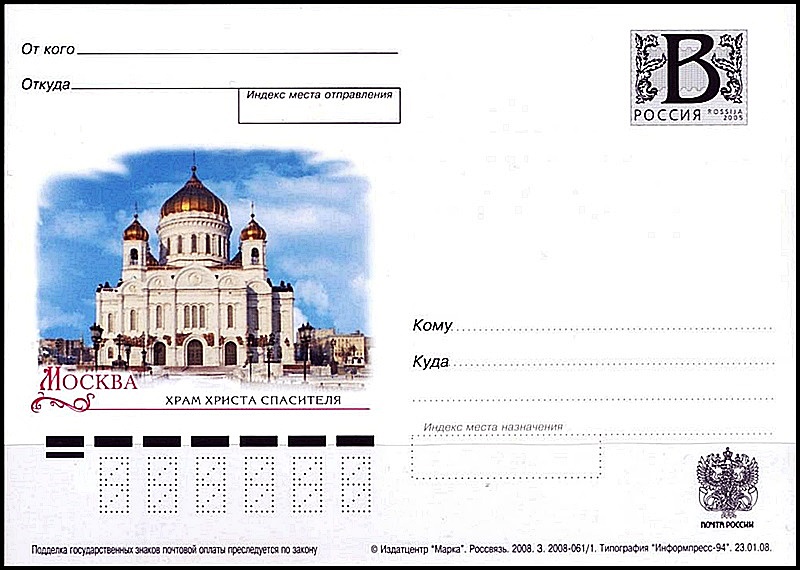

| 22 сентября 1839 г. 186 лет назад

Состоялась закладка Храма Христа Спасителя в Москве

Храм Христа Спасителя – памятник мужеству русского народа в Отечественной войне 1812 года.

В декабре того же года Император Александр I подписал Высочайший Манифест о построении в Москве, лежащей тогда в руинах, церкви во имя Спасителя. Идея строительства воскрешала древнюю традицию обетных храмов, возводившихся в знак благодарности Богу за дарованную победу и в вечное поминовение о погибших.

В конкурсе на создание храма принимали участие выдающиеся русские архитекторы. Государь утвердил проект Витберга. В октябре 1817 года состоялась торжественная закладка Храма Христа Спасителя на Воробьевых горах. Но вскоре возникли проблемы, связанные с непрочностью почвы, а после смерти Александра I новый самодержец России Николай I приказал остановить все работы.

(10) 22 сентября 1839 года состоялась торжественная закладка нового Храма Христа Спасителя, который строился почти 44 года. Над созданием Храма трудились лучшие архитекторы, строители и художники того времени. Уникальная роспись создавалась русскими живописцами Суриковым, Кошелевым, Крамским, Васнецовым, Бруни и др. Авторами фасадных скульптур стали Клодт, Рамазанов, Логановский. Врата Храма были исполнены по моделям графа Толстого.

Храм Христа Спасителя был памятником не только религиозным, но и историческим, он стал зримым воплощением Славы, Веры и Величия России, свидетелем многих событий. На мраморных плитах, установленных в Храме, были начертаны имена воинов, проливших кровь за Веру и Отечество.

(26 мая) 7 июня 1883 года Храм был освящен, и с этого времени в нем начались регулярные богослужения. Также в Храме торжественно отмечались коронации, всенародные праздники и юбилеи. В общественной жизни России Храм превратился в центр просвещения: была создана библиотека, проводились экскурсии. Пожертвования, собираемые в Храме, шли бедным и больным.

5 декабря 1931 года Храм был взорван. А в 1958 году на его месте появился бассейн «Москва».

В 1994 году началось восстановление Храма в прежних архитектурных формах. 31 декабря 1999 года Храм был открыт для публики; в ночь с 6 на 7 января 2000 года была отслужена первая торжественная рождественская литургия. В августе 2000 года Храм был освящен Собором архиереев.

История Храма Христа Спасителя протянулась на несколько веков, в ней переплелись судьбы российских императоров, иерархов Русской православной Церкви и простых людей…

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 14 Октября 2025, 21:13:13 | Сообщение # 604 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 14 октября 1860 года оперой Глинки "Жизнь за царя" открыл сезон Мариинский театр

1860 - Оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя" открыт Мариинский театр. Мариинским театр назван в честь супруги Александра II императрицы Марии Александровны.

(в 1935—1992 годах — Ленинградский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции академический театр оперы и балета имени С. М. Кирова, также часто сокращённо — Кировский театр, в просторечии — Мариинка)

Здание Мариинского театра было построено архитектором А.К. Кавосом в 1847–1848 годах и затем восстановлено после пожара в 1860 году. Местом главного театра города выбрана Театральная площадь, имя которой пошло от Большого Каменного театра. В первые годы в нем шли попеременно драматические и оперные спектакли.

В Петербурге открылся Большой театр, получивший впоследствии название Мариинского.

Мариинский театр - символ русской культуры. Летоисчисление его труппы ведется с 1 июля (12 июля по новому стилю) 1783 года, когда в Петербурге был открыт Большой театр, на месте которого находится сейчас Санкт-Петербургская консерватория.

Строительство нового помещения будущей "Мариинки" началось в 1859 году на площадке стоявшего напротив и уничтоженного пожаром Конного цирка. Открывшийся 2 октября 1860 года оперой Михаила Глинки "Жизнь за царя" театр стал называться Мариинским, по имени императрицы Марии Александровны - супруги царя Александра II.

Позднее к главному фасаду, выходящему на площадь, пристроили новый корпус с вестибюлем, парадными лестницами и фойе.

Великолепная декоративная отделка зрительного зала в основном сохранилась до наших дней. Если на старой оперной сцене десятки лет безраздельно господствовала итальянская труппа, то на новой сразу же обосновались русские артисты. В старом театре они регулярно выступали лишь со второй половины 1850- х, в том числе и с премьерой оперы Александра Даргомыжского "Русалка" в 1856 году. В сезоне 1885 - 1886 годов в Мариинке навсегда обосновалась и петербургская балетная труппа.

На сцене Мариинского театра в дореволюционное и советское время пели многие выдающиеся певцы, в том числе: Федор Шаляпин, Леонид Собинов, Борис Штоколов и другие.

С 1988 года художественным руководителем и главным дирижёром театра является Валерий Гергиев. Оперная труппа театра часто гастролирует за рубежом. Среди лучших постановок театра следует отметить тетралогию "Кольцо Нибелунга" Рихарда Вагнера, "Отелло" Джузеппе Верди, "Игрока" Сергея Прокофьева, "Леди Макбет Мценского уезда" Дмитрия Шостаковича и другие.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 17 Октября 2025, 09:42:32 | Сообщение # 605 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

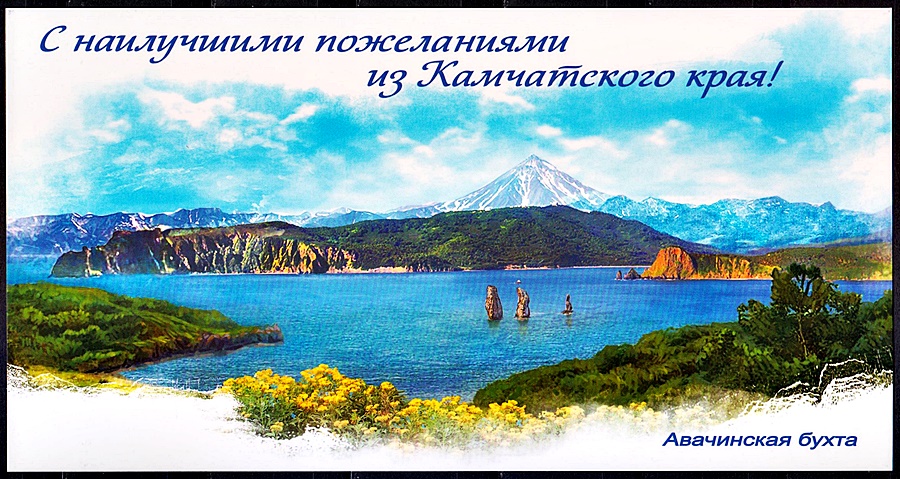

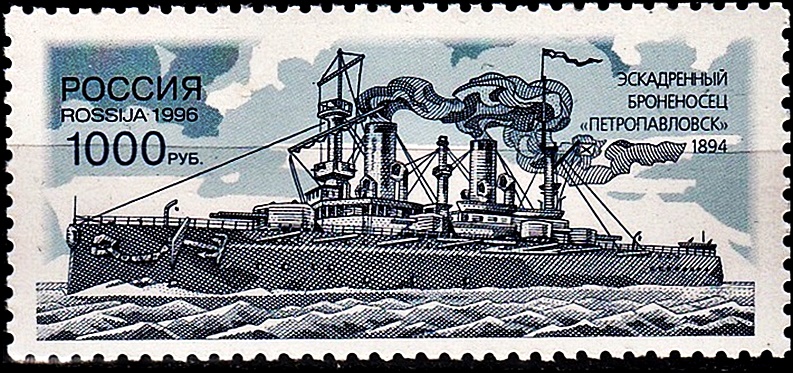

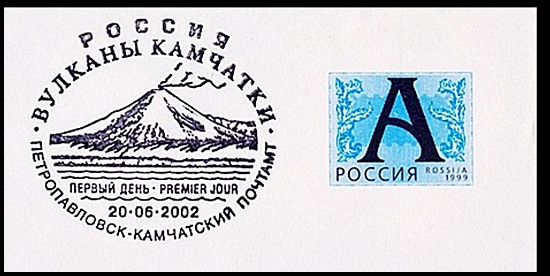

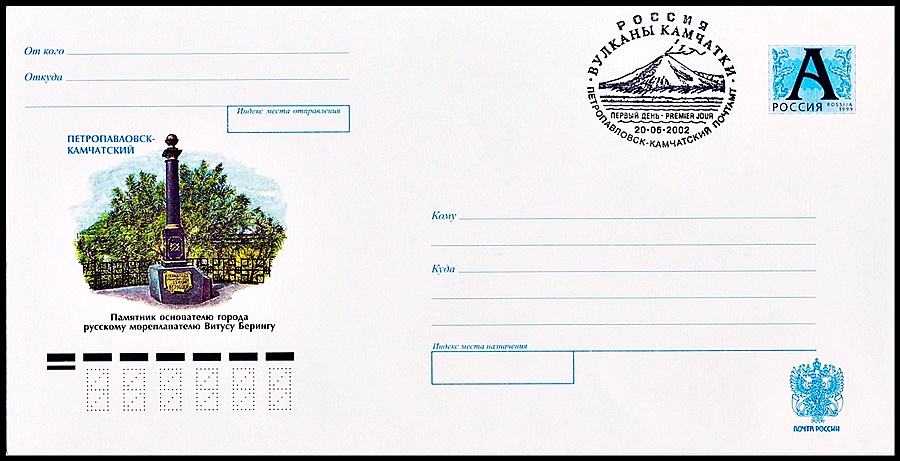

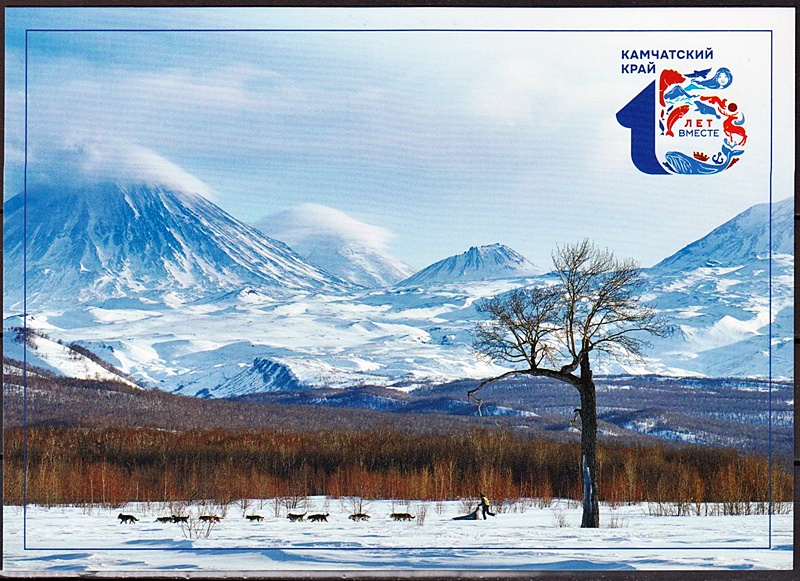

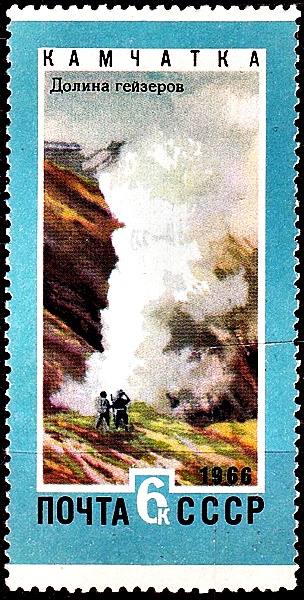

| Петропавловск-Камчатский Города России

Город воинской славы

285-летие

Год основания: 1740 г. День города отмечается 17 октября.

Петропавловск-Камчатский – российский город, столица Камчатского края, находится на берегах Авачинской бухты Тихого океана. Считается одним из самых старых городов Дальнего Востока.

«Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел»

Петропавловский острог основан Витусом Берингом на месте селения Аушин 17 октября 1740 года. Назван в честь кораблей «Святой апостол Пётр» и «Святой апостол Павел», на которых прибыла экспедиция.

В 1812 году получает статус города и имя Петропавловская гавань. В 1854 году состоялась Петропавловская оборона - сражение против английского и французского флота, закончившееся победой защитников города. Несмотря на победу, город был вскоре оставлен из-за трудностей со снабжением.

В 1909 году вновь образована Камчатская область с центром в Петропавловске. В 1924 году город меняет имя на Петропавловск-Камчатский, чтобы отличаться от своего собрата в Казахстане. Во время Второй мировой здесь строится торговый порт.

31 октября 1972 года Петропавловск-Камчатский награждается орденом Трудового Красного Знамени. В 2011 году городу присвоено почётного звание «Город воинской славы».

Среди достопримечательностей следует отметить памятник основателю города Витусу Берингу. Из любой точки города бросаются в глаза вулканы. Туристов привлекает мемориальный комплекс сопки Никольской, установленный в честь победы над английским и французским флотом, а также камчатский государственный объединенный музей и Научный музей Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Неизменный интерес вызывает природа Петропавловска-Камчатского: гейзеры, дары моря и знаменитые камчатские медведи.

День города жители Петропавловска-Камчатского отмечают 17 октября. Но сами праздничные мероприятия могут не совпадать с этой датой и в последние годы проходят в сентябре.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 20 Октября 2025, 22:44:05 | Сообщение # 606 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

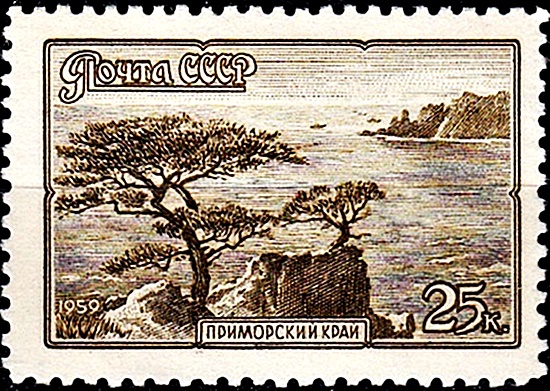

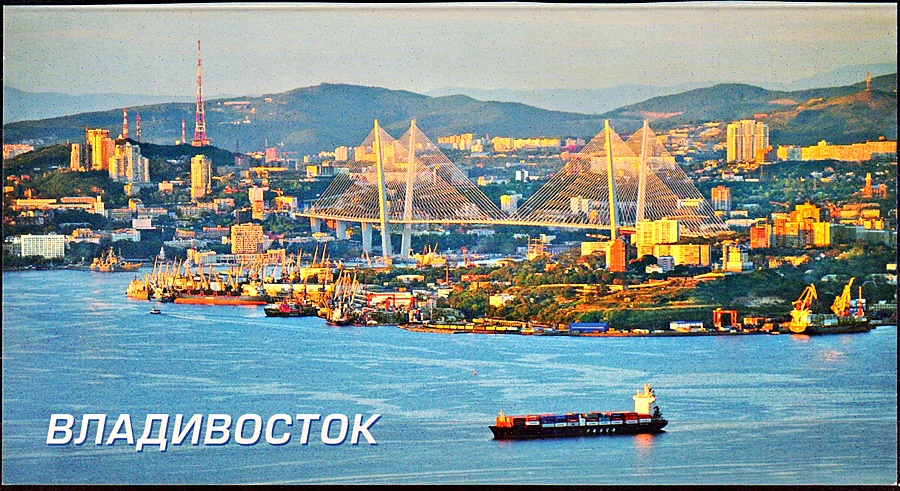

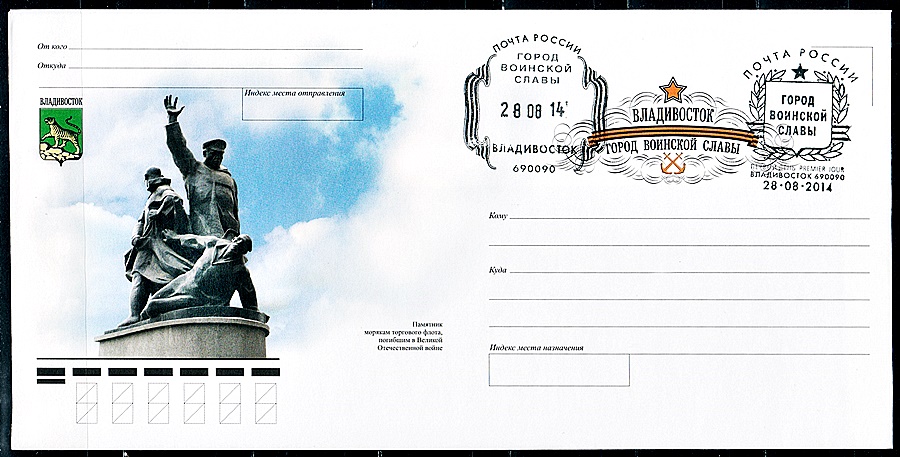

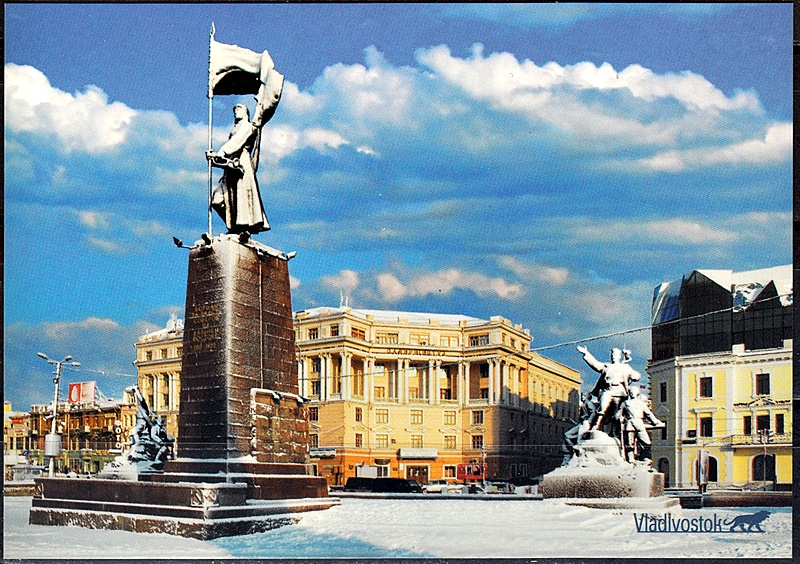

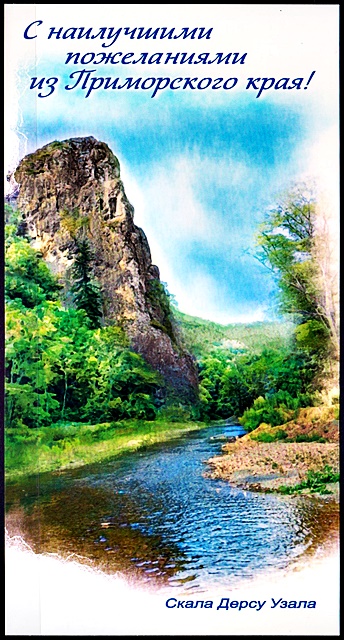

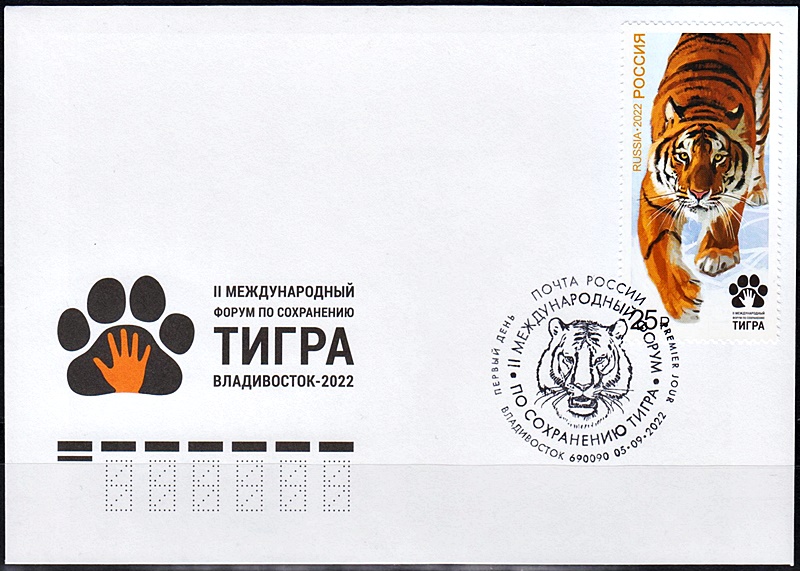

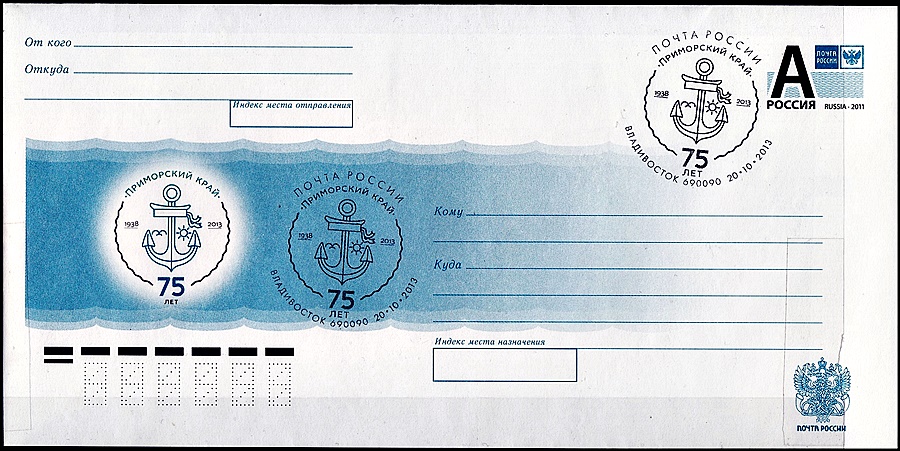

| День образования Приморского края

20 октября отмечается День образования Приморского края.

Официально этот праздник появился в календаре в 1995 году, когда был принят и обнародован действующий Устав Приморского края. Но сначала отмечался 25 октября.

Именно в этот день в 1922 году произошло другое важное историческое событие: Приморье было освобождено от интервентов. Во Владивосток вошли части народно-революционной армии Дальневосточной республики, положив конец почти пятилетней интервенции и братоубийственной гражданской войне на Дальнем Востоке.

25 октября 1922 года вошло в историю Приморья как большой праздник. Память об этом событии была увековечена в 1923 году, когда жители Владивостока переименовали улицу Алеутскую в улицу 25 Октября. Правда, через 75 лет, в 1998 году, улице вновь было возвращено ее историческое название — Алеутская.

На октябрь приходится еще одна важная для Приморья дата — 20 октября. В этот день в 1938 году Приморский край в результате подписания указа Президиума Верховного Совета СССР «О разделении Дальневосточного края на Хабаровский и Приморский край» получил свое современное название и обрел нынешний административно-территориальный статус.

Поэтому в 2019 году решением законодательного собрания Приморья дата празднования Дня Приморского края была перенесена на 20 октября.

Маяк Токаревская кошка

Маяк Басаргина

Сегодня территория Приморского края граничит с Хабаровским краем, КНР, КНДР, с юга и востока омывается Японским морем.

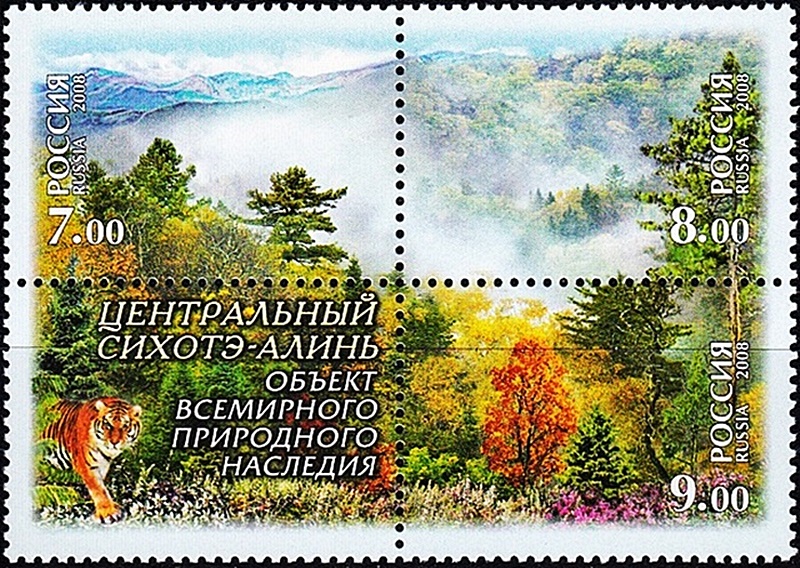

Административный центр — город Владивосток.

Приморский край славится своими заповедниками, заказниками, национальными и природными парками. Здесь находятся Дальневосточный морской заповедник — единственный в России заповедник, 98 процентов которого занимает водная среда, заповедник Кедровая Падь — один из старейших в России, организованный в 1916 году, а также Сихотэ-Алинский государственный заповедник, который внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Он создан для того, чтобы восстановить популяцию соболя, а также создать условия, при которых за амурским тигром можно наблюдать в его естественной среде обитания.

Традиционно к Дню Приморского края во многих учреждениях образования и культуры проходит множество праздничных мероприятий — концерты, выставки, конкурсы, конференции, открытые уроки, ярмарки, массовые гуляния и т.д.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 22 Октября 2025, 13:48:31 | Сообщение # 607 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

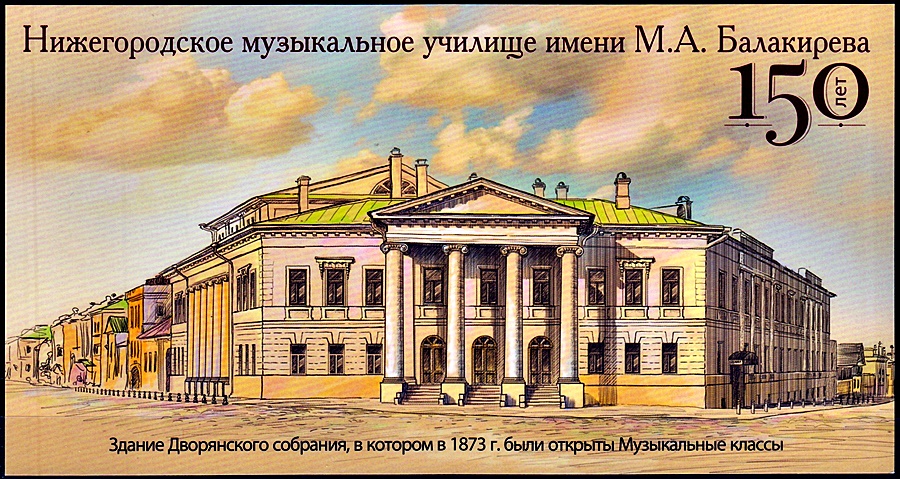

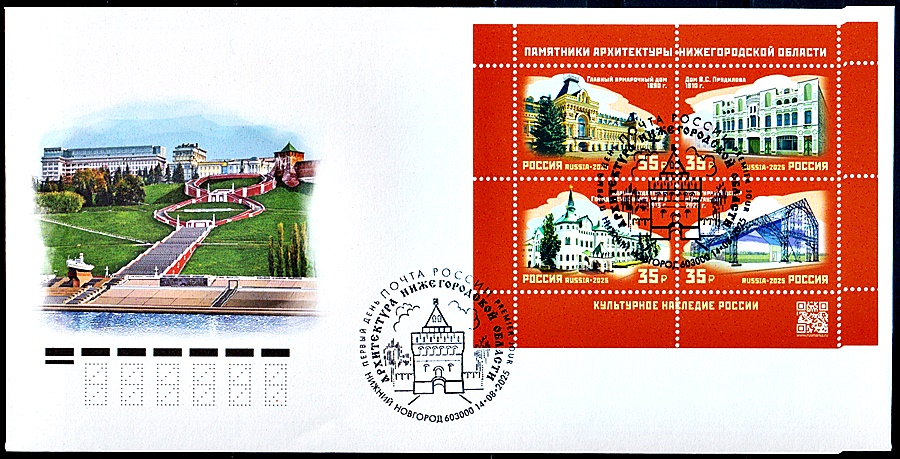

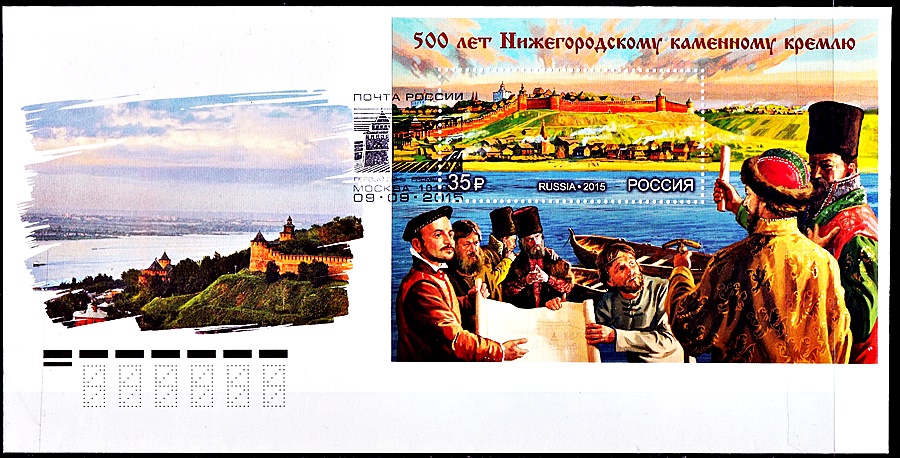

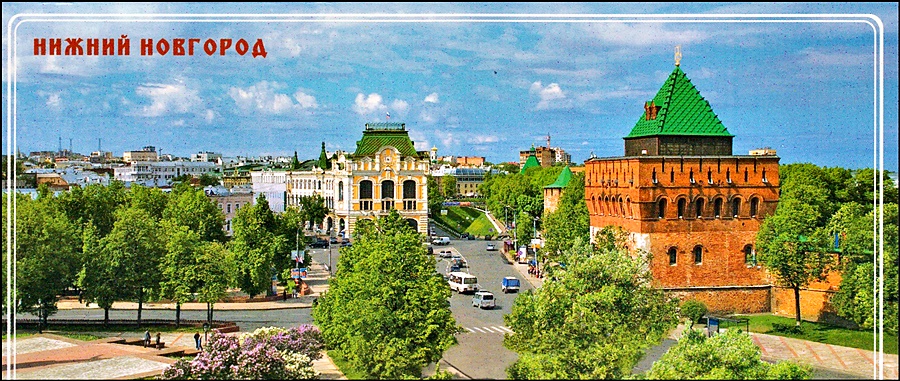

| 22 октября 1990 года - городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород

Городу Горькому возвращено его историческое название – Нижний Новгород

История города начинается в 1221 году, когда у места слияния великих русских рек – Волги и Оки князем Юрием (Георгием) Всеволодовичем как опорный пункт обороны русских границ от мордвы, черемисов и татар. Город получил название "Нижний", как предполагают историки, из-за расположения в "низовских" землях относительно Новгорода Великого.

С конца XV века на многие десятилетия Нижний становится надежным оплотом Москвы в борьбе за великий речной путь. В это время в городе возводится каменный кремль, ставший выдающимся сооружением русского фортификационного искусства. От стен этого кремля зимой 1612 года выступило ополчение во главе с Козьмой Мининым и Дмитрием Пожарским для борьбы с польско-литовскими захватчиками.

Со взятием Иваном Грозным Казани, а затем и Астрахани Нижний Новгород стал центром, через который шла вся торговля русского государства с востоком.

На XVIII век приходится возвышение Нижнего Новгорода как административного центра. С 1714 года город стал губернским, а с 1779 по 1796 год – центром Нижегородского наместничества, включавшего в себя в разное время Вятскую, Костромскую, Пензенскую губернии и Алатырскую провинцию.

На рубеже XVIII и XIX веков Нижний Новгород стал крупным научным и культурным центром страны. Здесь жили механик-самоучка И. Кулибин, математик Н. Лобачевский, видный педагог И. Кужелев, историк Н. Ильинский, писатель-путешественник В. Баранщиков и многие другие.

7 октября 1932 года, в связи с 40-летием литературной и общественной деятельности главного пролетарского писателя – Максима Горького, Нижний Новгород был переименован в город Горький. Решение о переименовании города и области было принято указом ВЦИК и постановлением президиума крайисполкома. Соответствующее решение в самом Нижнем Новгороде было воспринято весьма неоднозначно. Одним из тех, кто не одобрил смену названия города, стал сам Горький. В письме Федору Хитровскому (нижегородскому журналисту и краеведу) 19 февраля 1933 года из Соренто он писал: "Сегодня первый раз писал на конверте вместо Н. Новгород – Горький. Это очень неловко и неприятно".

22 октября 1990 года городу было возвращено его историческое название. Сегодня Нижний Новгород является одним из 100 городов в мире, представляющих, по мнению ЮНЕСКО, мировую культурную ценность: здесь расположен уникальный Нижегородский Кремль с Михайло-Архангельским кремлевским собором – древнейшим каменным храмом города (сооружен в ознаменование победы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского в начале XVII века). В соборе погребен прах Козьмы Минина. В городе также сохраняются монастырские комплексы, редкие по историко-архитектурным особенностям для России XVII-ХIХ веков.

Нижний Новгород пятый по численности населения город в Российской Федерации.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 27 Октября 2025, 09:52:11 | Сообщение # 608 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 27 октября 1927 г. 98 лет назад

В Москве открылся Центральный театр рабочей молодежи (ТРАМ), сегодня – «Ленком»

В 1927 году в Москве, в здании бывшего Купеческого клуба был создан Театр Рабочей Молодежи (ТРАМ), позднее – Московский государственный театр имени Ленинского Комсомола, или «Ленком». Четыре года новый театр существовал на полупрофессиональных началах. В 1931 году коллектив получил статус профессионального театра. В 1932 году в ТРАМ была приглашена группа мастеров МХАТ – И. Судаков, В. Станицын, Н. Баталов, Н. Хмелев. В 1938 году театру было присвоено имя Ленинского комсомола.

Новый этап в жизни коллектива начался в 1973 году, когда художественным руководителем театра стал Марк Захаров. Он поставил ряд спектаклей, которые стали событиями московской театральной жизни: «Тиль» Г. Горина по мотивам романа Ш. Де Костера, «Иванов» А. Чехова, «Звезда и смерть Хоакина Мурьеты» П. Неруды, первая русская рок-опера «Юнона и Авось» А. Вознесенского и А. Рыбникова, «Три девушки в голубом» Л. Петрушевской, «Диктатура совести» М. Шатрова, «Поминальная молитва» Г. Горина (по произведениям Шолом-Алейхема).

21 ноября 2019 года театру «Ленком» было присвоено имя Марка Захарова, и теперь театр официально называется «Московский государственный театр „Ленком Марка Захарова“».

Сегодняшний репертуар театра разнообразен и богат. Стремясь к расширению творческих контактов, театр проводит большую гастрольную работу. Зрители более 60 российских городов и зарубежья познакомились с его искусством. Театр гастролировал в Лиссабоне, Варшаве, Париже, Болонье, Амстердаме, Нью-Йорке, Будапеште, Праге, Афинах, Мюнхене, Берлине, Эдинбурге, Тель-Авиве, Риге, Шизуоке.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 29 Октября 2025, 16:55:02 | Сообщение # 609 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

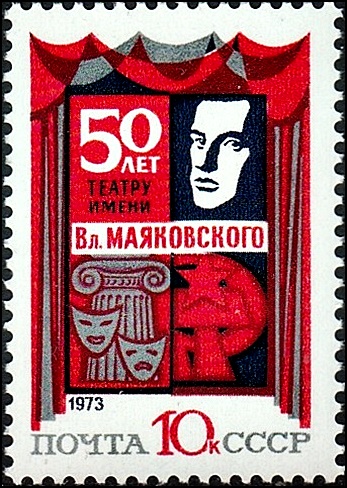

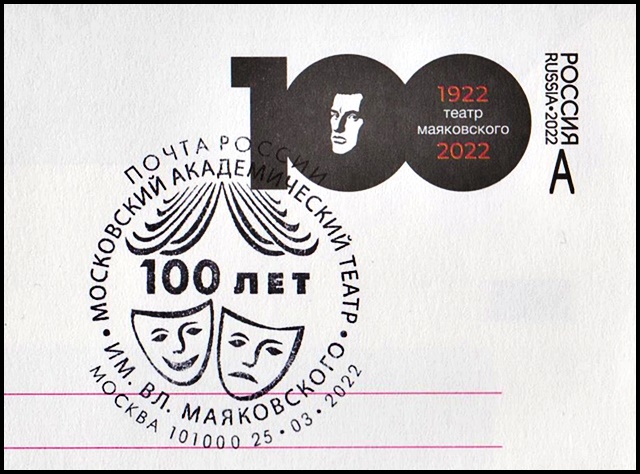

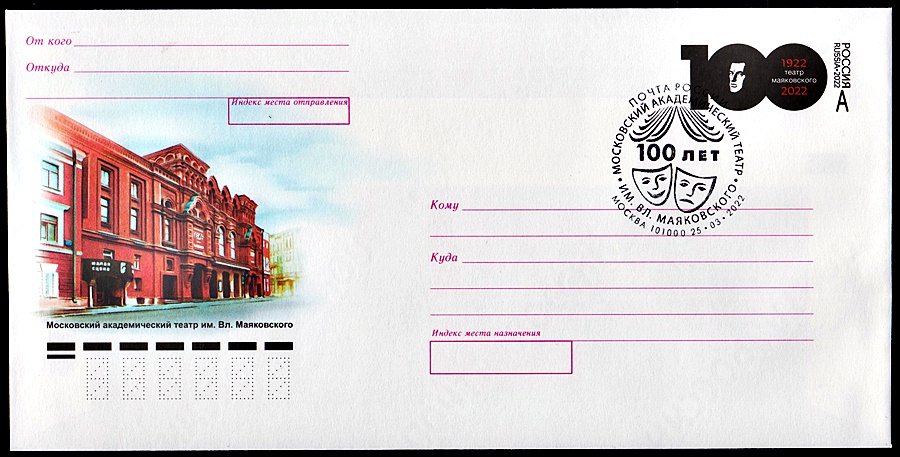

| 29 октября 1922 г. 103 года назад

В Москве открылся Театр Революции (сегодня — Театр имени Вл. Маяковского)

Один из первых советских драматических театров – Театр имени Владимира Маяковского – открылся 29 октября 1922 года спектаклем «Ночь», поставленным артистом и режиссером Незлобинского театра А. Велижановым по пьесе французского писателя М. Мартине.

До 1943 года театр носил название Театра Революции. С 1943 по 1954 год – Московский театр Драмы, с 1954 года по настоящее время – Московский театр имени Вл. Маяковского. В 1964 году театру присвоено звание Академический.

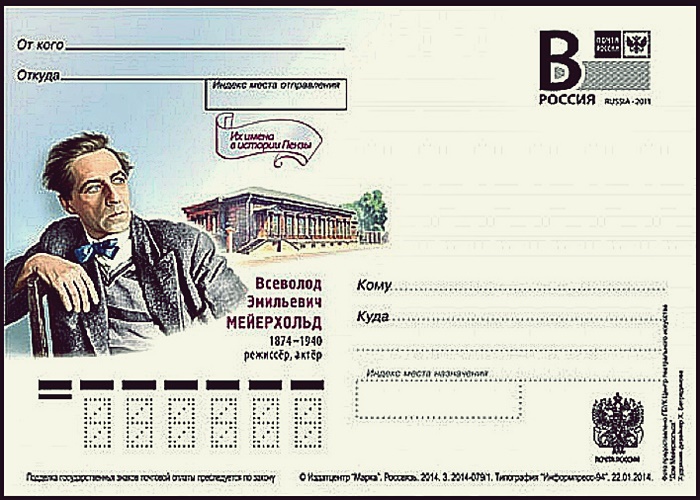

1920-е годы связаны с именем В. Мейерхольда. В 1923 году он поставил один из самых ярких своих спектаклей «Земля дыбом», а спектакль «Доходное место» А. Островского стал одной из значительных работ театра этого периода. Главным же событием сезона 1923-1924 годов стал спектакль «Озеро Люль» А. Файко. Это была последняя работа Мейерхольда в Театре Революции – в сентябре 1924 года режиссер принял решение об уходе из театра.

В 1930 году театр возглавил А.Д. Попов (до 1935 года). Тогда на его сцене были осуществлены постановки таких крупных спектаклей, как «Мой друг» и «После бала» Н. Погодина, «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. После ухода Попова художественными руководителями театра были И.Ю. Шлепянов, М.М. Штраух, Н.В. Петров.

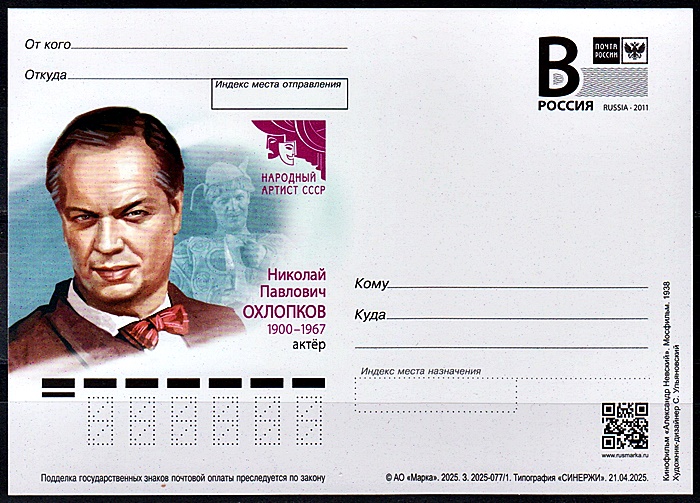

В 1943 году в театр пришел Н.П. Охлопков, ученик В. Мейерхольда, и проработал здесь до самой смерти (1967). При нем театр получил широкую известность. Он поставил спектакли «Молодая гвардия» А. Фадеева, «Аристократы» Н. Погодина, «Иркутская история» и «Таня» А. Арбузова, «Гроза» А.Н. Островского, «Гамлет» У. Шекспира и другие.

В 1967 году театр возглавил А.А. Гончаров и руководил им до своей кончины в 2001 году. Он поставил спектакли, ставшие замечательным явлением театральной жизни: «Два товарища» В. Войновича, «Дети Ванюшина» С. Найденова, «Конец книги шестой» Е. Брошкевича, «Мария» А. Салынского, «Трамвай «Желание» Т. Уильямса , «Банкрот, или свои люди – сочтемся», «Венсеремос!» Г. Боровика, «Леди Макбет Мценского уезда» Н. Лескова, «Молва» А. Салынского.

За последние десятилетия в Театре имени Вл. Маяковского заявили о себе многие современные режиссеры – Б. Морозов, А. Вилькин, С. Арцибашев, С. Яшин, Т. Ахрамкова, Ю. Иоффе и другие. С 2022 года художественным руководителем театра является режиссер Егор Перегудов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 06 Ноября 2025, 13:31:33 | Сообщение # 610 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 6 ноября в 1968 года была открыта "Триумфальная арка" в Москве!

6 ноября в 1968 году была открыта Триумфальная арка.

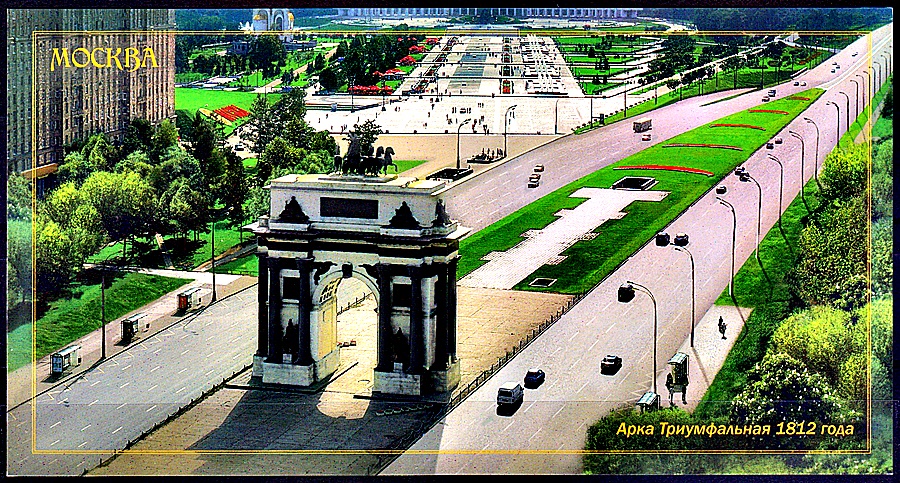

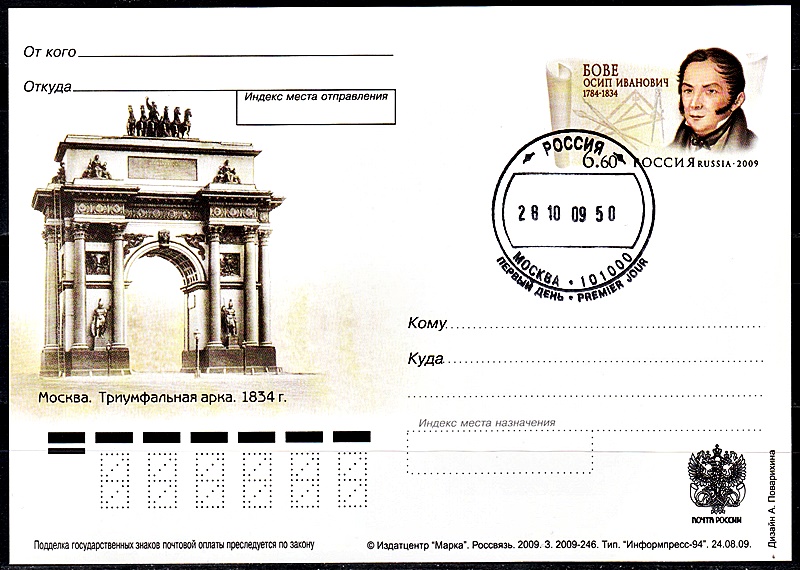

В 1968 году в Москве на Кутузовском проспекте у Поклонной горы была открыта Триумфальная арка, напоминающая о победе русского народа в Отечественной войне 1812 года и об особой роли Москвы в этой победе.

Это было второе рождение монумента. Первоначально Триумфальная арка была сооружена в 1834 году по проекту Осипа Бове на Тверской у нынешнего Белорусского вокзала и являлась одновременно въездными воротами в Москву по Петербургской дороге.

В 1936 году её разобрали – согласно концепции Генплана 1935 года, под руководством А.В. Щусева был разработан проект реконструкции площади. В июле-августе 1936 года арка была разобрана, причём бригада архитекторов провела тщательные обмеры, чертежи, зарисовки и фотографирование памятника. Детали ворот и часть скульптур была передана в Музей архитектуры на территории бывшего Донского монастыря. И вот новая жизнь на новом месте…

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 02 Декабря 2025, 09:55:55 | Сообщение # 611 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 2 декабря 1841 г. 184 года назад

В Петербурге после реставрации торжественно открыт Аничков мост

Трехпролетный Аничков мост — один из самых известных мостов Санкт-Петербурга — был построен в 1715 году, на пересечении Невского проспекта и Фонтанки. Свое название он получил от примыкающей к нему слободы, построенной полковником М.С. Аничковым.

Сначала мост был деревянным. Однако в 1726 году его перестроили в подъемный, и он долгое время служил караульным местом, где проверяли паспорта у лиц, въезжающих в столицу.

Первая крупная реставрация моста была проведена в 1741 году по случаю визита персидского посла ко двору Елизаветы Петровны. Во время царствования Николая I были проведены очередные реставрационные работы. Мост был украшен четырьмя аллегорическими скульптурами работы Петра Клодта, в которых запечатлена победа человека над дикой силой.

Первая скульптура изображает вздыбленного дикого коня, который повергает наземь юношу. Вторая — юношу стоящего на колене и сдерживающего коня. Третья — стоящего юношу и сдерживающего уздой все еще разгоряченного коня. В четвертой изображен триумф человека, покорившего дикую стихию. Скульптурные композиции были вылеплены из гипса и окрашены под бронзу.

(20 ноября) 2 декабря 1841 года Аничков мост был торжественно открыт. Три пролета моста были перекрыты каменными арками, а узор литой чугунной решетки с изображениями русалок и морских коньков скопирован с решетки Дворцового моста в Берлине, построенного известным архитектором Шинкелем в 1820-х годах.

В последующие годы мост еще не раз реконструировался и реставрировался. В 2001 году он был включён в список объектов культурного наследия России федерального значения, находится под охраной государства.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 16 Декабря 2025, 09:41:41 | Сообщение # 612 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| Анапа Города России

Город воинской славы

179-летие

Год основания: 1846 г. День города отмечается 15 декабря.

Анапа - российский город-курорт, расположен на берегу Анапской бухты Черного моря, которая издавна привлекала людей. В древности на месте Анапы находилось поселение синдов, античный город Синдика. В 5 веке до н.э. Синдика была присоединена к Боспорскому царству. В этот период город называется Горгиппия.

В 4 веке город был разрушен племенами готов. В 13 веке в бухте возникла Генуэзская крепость и торговая колония Мапа. Османская империя захватила колонию Генуи в 1475 году, и турки основали мощную крепость, вокруг которой возникло селение, получившее название Анапа. В 18 веке русская армия трижды безуспешно штурмовала город.

Присоединить эту территорию к России удалось лишь в 1828 году. Через год в Анапе был организован крупный военный госпиталь. Впервые Анапа получает статус города в 1846 году.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 29 Декабря 2025, 01:03:20 | Сообщение # 613 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

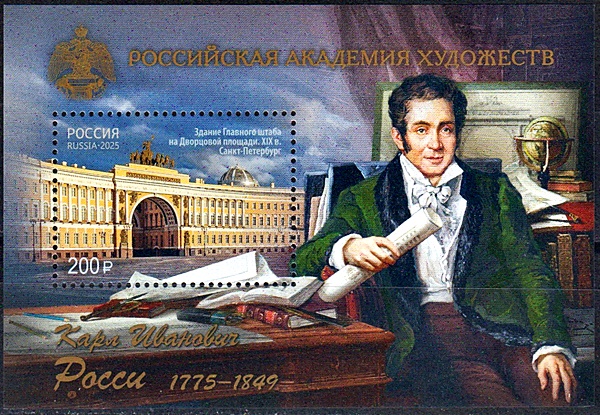

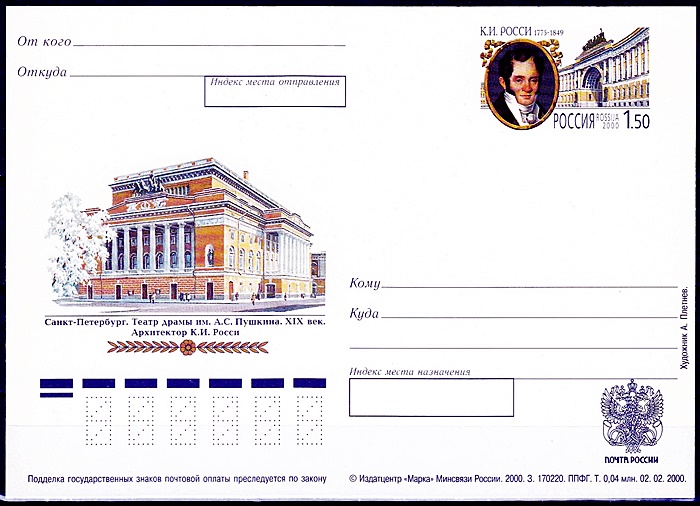

| Карл Росси

русский архитектор, один из создателей русского ампира

29 декабря 1775

250 лет назад

—

18 апреля 1849

176 лет назад

Карл Иванович Росси (настоящее имя Карло ди Джованни Росси, итал. Carlo di Giovanni Rossi), русский архитектор, представитель позднего классицизма, один из создателей русского ампира, родился 29 декабря 1775 года в Неаполе.

В пятилетнем возрасте матерью, известной немецкой балериной, был привезён в Париж, а оттуда в 17 лет — в Санкт-Петербург.

С юности был связан с миром искусств, воспитывался и обучался у архитектора В.Ф. Бренна. В 1795 поступил на службу в «Aдмиралтейскую коллегию архитектурии».

В 1802-1803 годах Росси учился в Италии. В 1806 году получил звание архитектора «Кабинета Его Величества». В 1808 году был командирован в Кремлёвскую экспедицию в Москву, где построил театр на Арбатской площади (уничтожен пожаром в 1812). В 1814 году получил чин коллежского советника. В 1815 году вернулся в Петербург. В 1816 году назначен членом Комитета строений и гидравлических работ.

Для построек Росси характерен «имперский стиль», сочетающий грандиозность с благородной простотой. Главные работы: Елагин дворец с оранжереей и павильонами (1816-1818), Михайловский дворец, здание Сената и Синода (1829-1833), фасад Императорской публичной библиотеки, выходящий на Александринскую площадь, павильоны при Аничковом дворце, здание Главного Штаба, Александринский театр и расположенные за ним здания дирекции театров и Министерства внутренних дел (Театральная улица, затем переименованная в улицу зодчего Росси).

Зодчий работал также в Аничковом дворце, в Зимнем дворце оформил Военную галерею 1812 года.

В Павловске Росси построил библиотечную галерею при дворце. Одной из последних построек архитектора была колокольня Юрьевского монастыря близ Новгорода.

Скончался Карл Росси (6) 18 апреля 1849 года в Санкт-Петербурге.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 18 Января 2026, 18:20:01 | Сообщение # 614 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

| 18 января 1825 г. 201 год назад

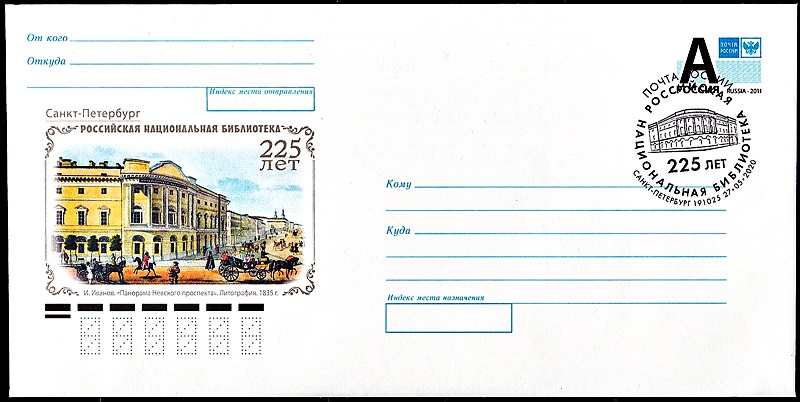

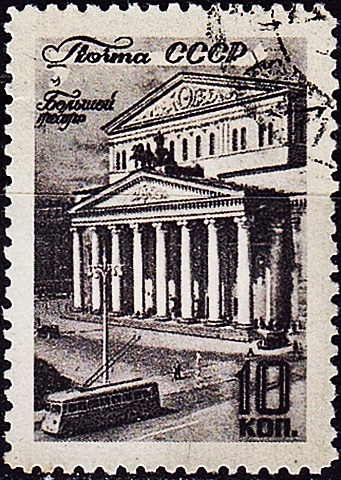

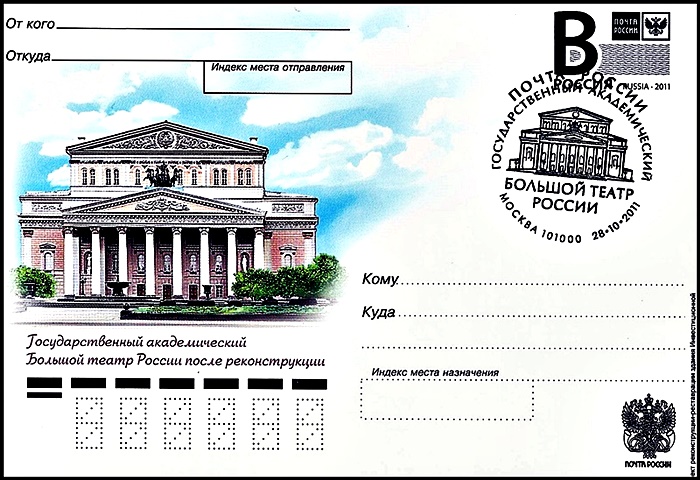

В Москве состоялось открытие Большого театра

В 1776 году императрица Екатерина II предоставила право на создание русского театра в Москве тогдашнему губернатору П. Урусову. Но в 1780 году пожар уничтожил первый театр, названный Знаменским.

Уроженец Англии Медокс, бывший тогда компаньоном Урусова, отстроил новое здание на Петровке в течение пяти месяцев. Петровский театр просуществовал дольше. Но и его не пощадил огонь в 1805 году.

В 1808 году, теперь на Арбатской площади, Карл Росси воздвиг очередное здание. Но пожар при нашествии Наполеона погубил и это строение.

Почтовая марка СССР 1946 г.

Почтовая марка СССР 1946 г.

Следующая попытка была предпринята в 1818 году, когда Петербургской Академией наук был объявлен конкурс проектов московского театра. Лучшая работа принадлежала Алексею Михайлову – ректору Академии.

Осип Бове доработал проект, и новое строительство началось в 1821 году. Театр опять вернулся на Петровку. Грандиозность постройки потрясла москвичей.

Открытие театра состоялось (6) 18 января 1825 года под бурные овации в адрес гения архитектуры Бове. Звучало «Торжество муз» Алябьева и Верстовского.

Вновь огонь сыграл злую шутку в 1853 году, но здание пострадало частично. В конкурсе проектов восстановления театра победил А. Кавос. Его украсила знаменитая теперь на весь мир скульптурная группа Аполлона, созданная известным русским скульптором Петром Клодтом. Снова Большой театр открылся в 1856 году и сохранил внешний вид до нынешнего времени.

В новом тысячелетии прошла современная реконструкция здания Большого театра, которая началась в 2005 году. Торжественное открытие Исторической сцены театра состоялось 28 октября 2011 года. Сегодня Государственный академический Большой театр (ГАБТ) – один из крупнейших в России и один из самых значительных в мире театров оперы и балета.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 23 Января 2026, 23:10:53 | Сообщение # 615 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

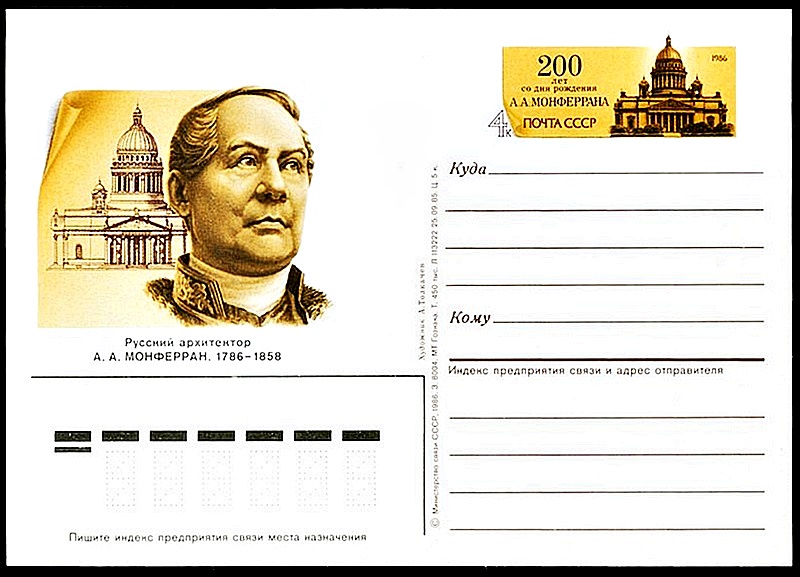

| Огюст Монферран

французский архитектор, строитель Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге

23 января 1786

240 лет назад

—

10 июля 1858

168 лет назад

Огюст де Монферран родился 23 января 1786 года в предместье Парижа Шайо, в семье учителя верховой езды.

В 1806 году поступил в Королевскую школу архитектуры, но ради службы в армии несколько раз вынужден был прерывать учебу. Работал в генеральной инспекции архитектуры Парижа.

Когда российский император Александр I был в Париже, Монферран показал ему свои проекты и был приглашен в Россию, где ему суждено было создать великие творения и прославить свое имя.

Ему было поручено перестроить Исаакиевский собор в Петербурге, но по сути Монферран создал его заново. При строительстве он использовал многие нововведения, такие как приспособления по подъему тяжестей, стальные закладные детали, золочение куполов огневым способом, устройство воздушного отопления.

После смерти Александра I он возводит Александровскую колонну в память об императоре на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Колонна гармонично вписалась в Дворцовый ансамбль и стала связующим звеном всей композиции.

Монферран спроектировал также другие здания для российской столицы (дворцы Лобанова-Ростовского, Демидова и Гагариной), руководил строительством Нижегородской ярмарки. Монферран поднял Царь-колокол из ямы, где он был отлит и установил его в Московском кремле, на том месте, где он стоит и сегодня.

Умер Огюст Рикар де Монферран в Петербурге (28 июня) 10 июля 1858 года. Он хотел быть похороненным в Исаакиевском соборе, но император Александр II запретил это делать. Тогда вдова зодчего увезла его тело в Париж и похоронила на кладбище Монмартр.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 25 Января 2026, 12:53:48 | Сообщение # 616 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

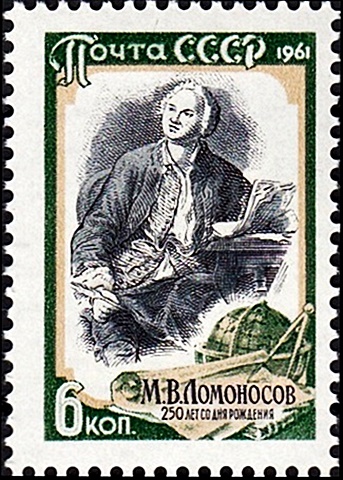

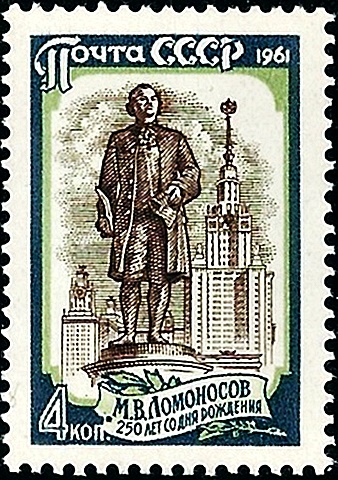

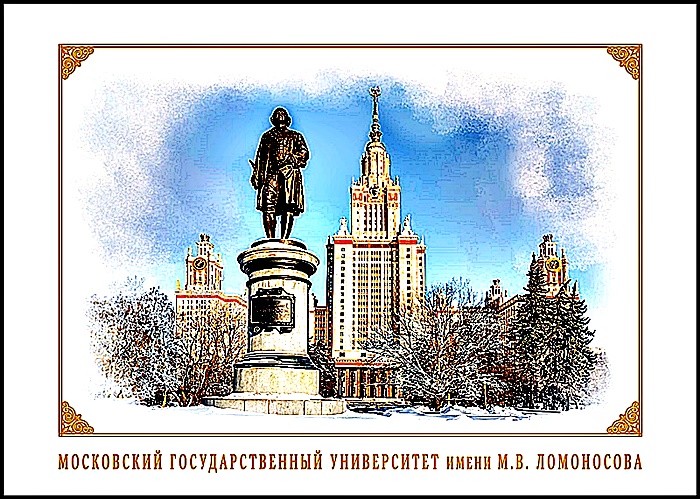

| День рождения Московского государственного университета (МГУ)

Большую роль в учреждении старейшего российского университета сыграл Михаил Васильевич Ломоносов, за что Московский государственный университет носит его имя.

По проекту академика необходимо было создать три факультета: философский (первоначально обязательный для всех студентов), медицинский и юридический (где шла дальнейшая специализация). Преподавание предполагалось вести на двух языках: латыни и русском.

День рождения МГУ отмечается 25 января. Хотя исторически университет был основан указом императрицы Елизаветы Петровны (12) 23 января 1755 года, но эта дата пришлась на День святой Татьяны, который отмечался 12 января по старому стилю (Русская Православная церковь отмечает день ее памяти по новому стилю 25 января).

Поэтому сегодня именно 25 января принято считать Днем рождения МГУ, а все студенты России считают этот день своим праздником.

Под московский университет определили трехэтажное здание на Красной площади у Воскресенских ворот. В конце 1790-х годов было закончено строительство специального здания для университета на Моховой улице.

С самого начала университет играл большую роль в распространении научных знаний. Все желающие могли присутствовать на лекциях профессоров университета.

В 1756 году при университете открылись типография и лавка для продажи книг. Тогда же была открыта университетская библиотека, которая целое столетие заменяла в Москве общедоступную библиотеку.

В середине 20 века был построен огромный комплекс новых университетских зданий на Ленинских (Воробьевых) горах. 1 сентября 1953 года в них начались учебные занятия.

Много полезных начинаний на счету МГУ. В лучших традициях университета оставаться центром просвещения, науки и культуры в России.

Сегодня Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова — крупнейший классический университет России, в котором обучается более 45 тысяч человек из всех регионов страны (на разных формах обучения). В МГУ 43 факультета (за последние 20 лет создан 21 факультет), 15 научно-исследовательских институтов, около 750 кафедр, отделов и лабораторий, Медицинский научно-образовательный центр, Военный учебный центр, Научная библиотека, 4 музея, Ботанический сад, Научный парк, десять филиалов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, Вчера, 14:23:25 | Сообщение # 617 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26296

Статус: Отсутствует

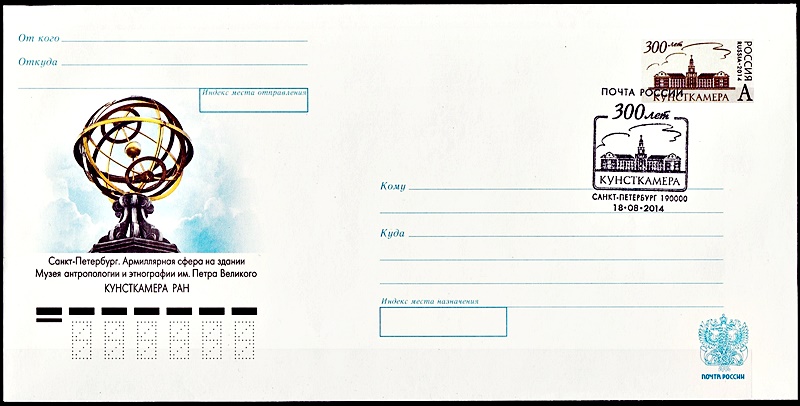

| 31 января 1714 г. 312 лет назад

Создан «Государев Кабинет» — Кунсткамера

При посещении Англии и Голландии царь Петр I очень заинтересовался новшествами в виде кабинета «кунштов» («куншт» — редкость, чудо). Петр решил организовать подобный кабинет в России.

Он тут же приобрел первые экспонаты, ставшие впоследствии обитателями «государева Кабинета». Даже перенос столицы в Петербург не помешал планам великого деятеля: «Кабинет редкостей» переехал вместе с его создателем.

По приказу царя Кунсткамеру расположили в Летнем дворце. Днем рождения музея является 31 января 1714 года. Коллекции росли, со всех концов России и из-за границы к музею стекались разнообразные диковинки. Кстати, посетители побаивались экспонатов. Тогда Петр приманил мужчин рюмочкой водки, а женщин угощали чашечкой кофе.

После учреждения Петром Академии наук, музей был передан в ей ведение, что сыграло важную роль в судьбе Кунсткамеры. Сосредоточение здесь богатейших коллекций, введение научной обработки и систематизации, а также надзор за экспозицией лучших научных сил страны превратили Кунсткамеру в подлинно научное учреждение.

Ещё в 1718 году для разрастающегося музея царь приказал архитектору Маттарнови разработать проект нового здания. Участвовали в возведении Петровской Кунсткамеры и другие архитекторы — Гербель, Земцов и Киавери.

Долго длилось строительство, сам Петр умер до его окончания. Но результат превзошел все ожидания: ничего красивее в Европе не было. Кроме того, уникальность проекта в том, что до настоящего времени не было необходимости в проведении капитального ремонта.

Здание на Васильевском острове состояло из двух трехэтажных корпусов в стиле барокко с замысловатым завершением купола. В восточной части разместились коллекции музея. Анатомический театр занял среднюю часть. Академия наук обосновалась в западном крыле, а обсерватория – в башне. Указом Президента РФ от 18 декабря 1991 года здание отнесено к особо ценным объектам национального наследия России.

Надо также отметить, что с самого начала Кунсткамера была не только научной базой Академии наук, но и важнейшим культурным и просветительским учреждением. Здесь работали многие крупнейшие российские ученые.

Сегодня Кунсткамера — Музей антропологии и этнографии имени Петра Великого Российской академии наук (МАЭ РАН) — обладает уникальной коллекцией предметов старины, раскрывающих историю и быт многих народов мира. Но все же многим Кунсткамера известна своей коллекцией анатомических редкостей и аномалий.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |