|

Исторические факты по авиации и космонавтике

|

|

| Саня | Дата: Суббота, 27 Января 2018, 10:32:15 | Сообщение # 71 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| «Мы могли достать США, но обратно бы не вернулись»

65 лет назад впервые взлетел дальний бомбардировщик М-4

Самолет ВМ-Т с водородным баком для ракеты-носителя «Энергия» над Тушино, 1989 год

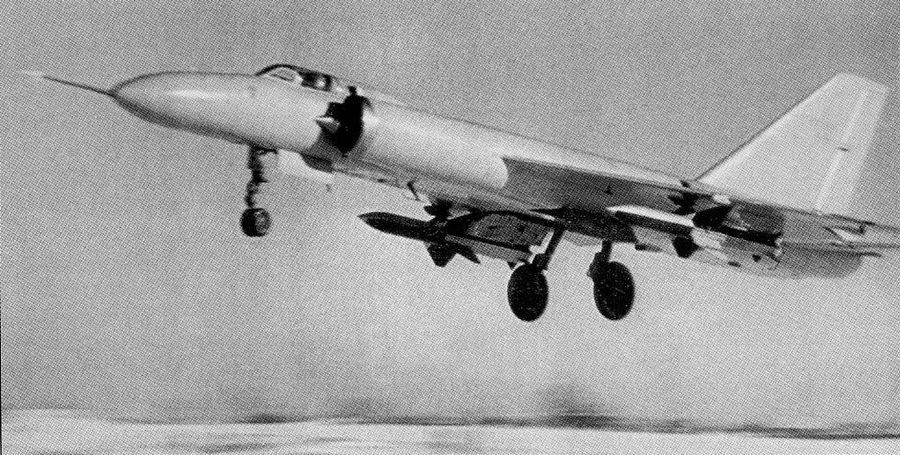

Мясищев М-4. Фотография сделана на авиабазе «Украинка»

65 лет назад в небо поднялся дальний бомбардировщик М-4, сложивший основу советского ядерного щита. Как знаменитому «Бизону» удалось опередить время и почему до наших дней дожил не он, а туполевские «Медведи», «Газете.Ru» рассказал один из ведущих конструкторов, бывший начальник сектора аэродинамики ЭМЗ имени В. М. Мясищева Станислав Смирнов.

— Станислав Гавриилович, как и когда принималось решение о создании дальнего бомбардировщика М-4?

— В 1946 году завод №482, директором и главным конструктором которого был Владимир Мясищев, передали ильюшинцам. Целиком, с коллективом. Конструкторских бюро стало много, но за что Мясищева изгнали из авиационной промышленности, до сих пор не знаю.

Недругов и завистников, стремившихся получить этот завод, у него всегда хватало.

Мясищева направили преподавателем в МАИ. Мужик был красивый, иногда заносчивый, и преподавательский состав к нему относился неприязненно. Да и лекции он читал не так, как другие, потому студенты с других факультетов ходили к нему. «Самолет — это не один только планер. Создавать нужно все вместе», — как-то сказал он. А в МАИ тогда считали по-другому.

Со своими студентами и несколькими сотрудниками, которые позднее стали преподавателями МАИ, он придумал «Изделие 25» — дальний бомбардировщик с турбореактивными двигателями (ТРД) и стреловидным крылом. В ЦАГИ, в том числе великий Георгий Бюшгенс, поддержали его, проведя эксперименты. А застрельщиком всего оказался Андрей Туполев.

Как он сам вспоминал, его вызвал Сталин, который спросил: «Почему вы, товарищ Туполев, не хотите сделать так нужный стране самолет (межконтинентальный реактивный бомбардировщик)?». «Мы внимательно просчитали и считаем, что такой самолет с турбореактивными двигателями при существующих расходах топлива не достигнет территории предполагаемого противника», — ответил Туполев.

Сталин походил и сказал, что есть другой конструктор, который берется это сделать, и надо ему дать возможности «не хуже, чем у вас». Туполев сразу догадался, кто был этот другой. Благодаря этому разговору Мясищев получил карт-бланш на создание коллектива. 24 марта 1951 года вышло постановление ЦК ВКП(б) и Совмина о создании нового самолета и назначении Мясищева главным конструктором на завод №23 в Филях. Но одновременно Сталин поручил Туполеву создать и турбовинтовой самолет — Ту-95. Я полагаю, что Сталин понимал необходимость этого самолета, и хотя он не был в техническом отношении подготовлен, дал сразу два задания.

Ведь в тот момент, когда на нас все вокруг наезжали, у нас и атомной бомбы-то толком не было, он и решил вмешаться.

— Какие у Мясищева вообще были отношения с Туполевым, учитывая, что тот тоже был довольно сложным человеком?

— Туполев всегда был против Мясищева, это логично — он соперник по большим самолетам... Нормальная конкурентная борьба. Туполев все время писал в ЦК бумаги, оспаривая те характристики самолетов, которые выдвигал Мясищев. Всегда. Мясищев в своих письмах в ЦК только оправдывался.

— Какие требования предъявлялись к этому самолету?

— Дальность 12 тыс. км — долететь до США, дозвуковая предельная скорость. Через 22 месяца самолет должен был совершить первый полет. Самолет получился, конечно, сырой. 20 января 1953 года состоялся первый полет.

Его поднимал экипаж Федора Опадчего, который работал с Мясищевым еще в Омске, куда их перевезли в качестве зеков.

О первом полете было известно, и в ЛИИ приехали все конструктора со своими замами, но к Мясищеву не подъехали — стояли кучкой отдельно. Когда самолет успешно приземлился, они развернулись, к Мясищеву не подошли — уехали с аэродрома.

— В чем самолет оказался новаторским?

— Это был первый самолет с ТРД, который намного опередил свое время. Двигатели были размещены в крыле, что уменьшило сопротивление — правда, это было сделано не впервые. Стреловидное крыло, большое участие в изготовлении которых принял будущий академик Струминский. Было применено велосипедное шасси, ранее тоже применявшееся, но для такого большого самолета это было необычным — оно позволило самолету взлетать при любом боковом ветре, а ведь он садился в тундре на замерзшие площадки — например в Мурмансе и на Чукотке, откуда достать Америку проще.

Чистое крыло позволило довести аэродинамическое качество самолета до 18 единиц. Первые самолеты из Филей привозили в Жуковский по Москве-реке.

У самолета было мощное электрическое управление. Размах крыла 50 метров. На концах крыльев стойки с колесами в обтекателях, которые тоже повысили аэродинамическое качество. Самолет в том числе мог садиться на грунтовые аэродромы, поэтому размах крыла и схема шасси не были критическим.

— Удалось ли достичь требуемых характеристик?

— С точки зрения техников самолет был сырой, в полете он вел себя блестяще. Самолет не доставал Америку без дозаправки в воздухе, дальности в 12 тыс. не получалось. Опыты с дозаправкой первыми начали туполевцы, а потом мясищевцы. Но туполевцы заправлялись с крыла на крыло, что вызывало очень неустойчивый режим полета конуса на шланге, а у Мясищева конус выпускался из фюзеляжа.

Это работало лучше, и в конце концов дозаправка позволила достигать территории США. Но, что греха таить,

мы могли в этих полетах достать Америку, но обратно бы ни туполевские самолеты, ни мы не возвращались.

Планировалось, что самолет, отбомбившись ядерными бомбами, должен добраться до побережья и экипаж покинуть самолет на парашютах, и тут наши подводники их собирают.

1 мая 1954 года самолет в сопровождении истребителей пролетел над Красной площадью. Американские журналисты, находившиеся там, писали, что это было удивительно. Они увидели снизу зловещий люк и,

потрясенные видом этих самолетов, назвали статью – «США – второразрядная держава?».

Американцы оценили бомбовую грузоподъемность самолета от 5 до 10 тонн, что примерно соответствовало действительности. А через год на Кремлем пролетело уже 18 этих самолетов, причем, как тонко подметили американцы, некоторые не имели опознавательных знаков, значит — они только вышли из цехов и к войсковым частям еще не были приписаны.

В начале потерь самолетов не было, позднее в войсковых частях стали терять самолеты, и достаточно часто — из-за разгильдяйства. Один самолет потеряли, отправив его в полет и не сняв струбцины с рулей высоты. М-4 пошел в серию, планировалось делать по 25 штук в год, но всего было создано порядка 30 штук. У самолета была масса недостатков, поэтому последующие серии выпускались по два-три самолета и резко отличались от предыдущих.

— И так появился самолет 3М?

— Да, это была глубокая модернизация самолета, он взлетел в 1956 году. На этом самолете большинство недостатков было устранено. Если на М-4 было V-образное хвостовое оперение, то на 3-М оно было прямым, что повысило его эффективность. И, конечно, были поставлены новые двигатели — тяга возросла с 9 тонн до 11.

Катастроф было много, я работал в аварийных комиссиях, и мы всегда старались обвинить технику, а сейчас сразу винят человеческий фактор. М-4 превратили позднее в танкеры, а из 3М сделали ракетоносцы, всего их было сделано чуть больше ста самолетов. Основные дивизии были в Украинке, Энгельсе и Шауляе.

Самолеты 3М сбрасывали ядерные бомбы на Новой Земле в 1961 году, летали и «за угол».

— Ту-95 или бомбардировщики Мясищева играли более важную роль в обеспечении советского ядерного щита?

— Во-первых, М-4 опередили туполевский Ту-95. Ту-95 не повезло с двигателем, поэтому когда М-4 уже пошел в серию, Ту-95 еще проходил испытания, поэтому первые полки Дальней авиации состояли из М-4.

На самолетах 3М уже была достигнута дальность в 12 тыс. км. Хотя на полет обратно этого все равно не хватало. Но к этому времени дозаправка по принципу Мясищева была освоена уже и туполевцами.

Политика против авиации

— Американцы втиснули самолеты Мясищева в ОСВ-2 (Договор о сокращении наступательных вооружений 1979 г), а туполевские оставили. И это не просто так — ведь у 3М были лучшие характеристики, они имели большую дальность. Тут сыграло роль недомыслие нашего руководства.

— То есть по этой причине Ту-95 остались служить и летают до сих пор, а 3М отправились на свалку истории?

— Да. Американцы – умные люди. Они впихнули лучший самолет в ОСВ-2, а наши дипломаты все это прохлопали. Сначала нас заставили зашить бомболюки — на Ту-95 этого не делали. Как и на Ту-95, которые позднее прошли модернизацию, на 3М можно было поставить новые двигатели, поскольку Мясищев сделал очень изящные гондолы двигателей и потому они легко заменялись в полевых условиях.

— Самолет 3М — один из немногих, у которых дело так и не дошло до боевого применения?

— Да. Но летал он над всеми континентами, тогда все это было просто, летал и над Индийским океаном, обо всем этом мне рассказывали летчики в Энгельсе. А вот в Карибском кризисе он участия не принимал.

— На основе 3М пытались сделать пассажирский вариант и самолет с ядерной силовой установкой?

--Да, был проект бомбардировщика М-60 с ядерным двигателем, эти работы велись, и американцев это сильно встревожило. Но в 1960 году проект закрыли – сделать ядерный самолет очень сложно. Такой самолет, М-19, мы пытались сделать, когда я уже работал у Мясищева в 1974 году.

Он должен был стартовать горизонтально, выходить в космос, после чего совершать горизонтальную посадку.

— Однако поработать на космос мясищевским бомбардировщикам все-таки довелось... Как вообще пришла в голову идея возить «Буран» на спине военного самолета?

— Эта идея пришла в голову только Мясищеву. Он всю жизнь любил и не расставался со своими самолетами. Нас заставили работать, мы поработали и сказали: «полетит». А в противном случае нужно было завод строить на Байконуре, чтобы не возить «Буран» и «Энергию» из Москвы и Куйбышева.

Чтобы обеспечить путевую устойчивость, на концах горизонтального оперения сделали две шайбы. Пришлось удлинить всю хвостовую часть,

Диаметр фюзеляжа меньше диаметра груза в три раза! Никто не верил, что это возможно. Но это была колоссальная экономия.

И когда мы на этот самолет позднее поставили отсеки ракеты «Энергия», академик Бюшгенс сказал: «Вот делали же самолеты! Мы его портим, а его аэродинамическое качество остается». С «Бураном» на спине у самолета от 18 единиц качества оставалось еще 12, и этого хватало.

Я был начальником сектора аэродинамики на ЭМЗ, и у меня жарким летом 1978 года был доклад в ЦАГИ по ВМ-Т вместе с Мясищевым, и это было его последнее посещение института. В ЦАГИ тогда говорили: «Владимир Михайлович, ведь любая неудача в космосе будет свалена на вас. Вы везете ракету голой!».

А мы эту ракету (водородный бак) наддували и делали шарнирные опоры, чтобы деформации фюзеляжа не передавались на блоки ракеты.

Всего было произведено порядка 180 полетов с грузами на спине. Было сделано три таких самолета.

— И сейчас сохранились два самолета?

— Да. Один в Жуковском и еще один — в Музее Дальней авиации в Рязани (Дягилево). Он принадлежит нам, мы его туда на ремонт отправили, а потом начались 90-е годы, и вернуть его не удалось. Но директор там молодец — содержит его. Вроде готов продать его, но его никто не покупает, да и как его вывезти оттуда, непонятно.

— Вы наблюдали закат эпохи бомбардировщиков 3М. Как это происходило?

— По ОСВ-2 бомболюки на них были уже зашиты, и они перестали быть бомбардировщиками и могли быть только танкерами. В 1983 году, когда я делал фильм о Мясищеве, приехал в Энгельс, эти самолеты там называли «наш кормилец», ведь тогда еще не было Ту-160.

Последние самолеты там приземлились с минимальным запасом топлива, их отвезли на дальнюю площадку, и там они стояли, как ветераны в траве. Начальство дало добро местным колхозникам, и те заправляли с этих самолетов свои тракторы. А последний самолет поднялся в воздух в 1994 году, и вел его летчик В. Гур – он перегнал самолет из Дягилево в Энгельс...

https://www.gazeta.ru/science/2018/01/19_a_11618588.shtml#!photo=3

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| strannik53 | Дата: Пятница, 02 Февраля 2018, 14:00:28 | Сообщение # 72 |

Группа: Старейшина

Сообщений: 2034

Статус: Отсутствует

| Цитата Саня (  ) В июле 2006 года в связи с реконструкцией территории аэропорта его безжалостно (более легкого слова не подберу) разломали, превратили в груду бесформенных обломков на радость скупщикам лома цветных металлов. Одной из причин этому варварскому поступку стало расширение стоянки для автомашин. Все это странно еще и потому, что самолет даже в некондиционном виде наверняка приняли бы многие авиационные музеи, в том числе и зарубежные.

Когда то, ещё в начале 80-ых пригнали(если можно так выразиться?) к нам Ту -114. Аэропорт "Юрьево" в Новгороде маленький, ВПП наверно с километр всего то. И вот на такую полосу умудрились посадить Ту - 114. Сел со второго захода! Стоял он возле аэропорта долго - власти видимо всё не могли решить ЧТО с ним делать. А потом пришла перестройка и где то в начале 90-ых этот самолет сожгли какие то уроды. Вот такая грустная история!

юрий орешкин

ключево-слотница 84-86 ПВО

в/ч пп 86991

Сообщение отредактировал strannik53 - Пятница, 02 Февраля 2018, 14:06:43 |

| |

| |

| strannik53 | Дата: Пятница, 02 Февраля 2018, 14:18:13 | Сообщение # 73 |

Группа: Старейшина

Сообщений: 2034

Статус: Отсутствует

|

В 1979-1980 годах этот самолет совершил свой последний полет в Новгород, где совершил уникальную посадку на ВПП аэродрома Юрьево длиною 1320 метров. В Новгороде ходили городские легенды, что столь рискованную посадку на Ту-114 совершил легендарный летчик-испытатель Марк Лазаревич Галлай, что не является истиной, так как он был отстранён от летной работы еще в конце 50х годов.

Ту-114 был поставлен, как памятник на площадке перед аэропортом. Внутри огромного фюзеляжа базировался Клуб Юных Техников. По воспоминаниям очевидцев у самолета по ночам в конце 80х годов одно время любила собираться молодежь на мотоциклах. Уже тогда в самолет постоянно проникали дети с целью посидеть в кабине. Кабина пилотов лишилась многих приборов на сувениры, но самолет выполнял свою роль, популяризировал гражданскую авиацию среди молодежи, украшая при этом город Новгород. Любопытном фактом является, что самолет был в старой ливрее.

Весной 1990 году самолет был сожжен неизвестными подростками. Фюзеляж Ту-114 под действием огня был разрушен на две части. Летом 1990 года разрушенный самолет убрали с глаз долой, утилизировав на лом. На этом грустная история бывшего флагмана Аэрофлота заканчивается..

https://periskop.livejournal.com/1523433.html

юрий орешкин

ключево-слотница 84-86 ПВО

в/ч пп 86991

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Пятница, 09 Марта 2018, 13:50:55 | Сообщение # 74 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Потомок «Каспийского монстра»

В Дагестане на берегу моря уже четверть века стоит уникальное детище советских инженеров — то ли самолет, то ли корабль, боевой ракетоносец — экраноплан

Ракетоносец, который может и плыть, и лететь, не видимый радарами и способный уничтожить корабль противника с расстояния в 250 километров, — это не фантастика, а творение конструкторов СССР. Когда-то на экраноплан «Лунь» возлагали большие надежды и планировали запустить в серийное производство. Но уже 26 лет внушительная махина стоит на приколе около дагестанского Каспийска.

«Каспийский монстр» выходит в море

В 20-е годы XX века ученые открыли экранный эффект — резкое увеличение подъемной силы летательного аппарата во время движения над ровной поверхностью. Это может быть море, лед, земля без перепадов высот. Используя эффект «воздушной подушки» между поверхностью и аппаратом, в 1961 году советский кораблестроитель Ростислав Алексеев сконструировал машину, не имевшую аналогов в мире, — экраноплан, скоростное судно, способное и передвигаться по воде, и лететь над поверхностью земли.

Экспериментальная модель экраноплана СМ-1 послужила прототипом для больших машин — КМ и «Лунь». Разрабатывали и собирали их на заводе «Красное Сормово» в Горьком (Нижний Новгород), а испытывали в Каспийском море. В черте города Каспийска на территории завода «Дагдизель» для этого создали специальную станцию для приемо-сдаточных испытаний. Место выбрали исходя из соображений секретности: Каспий — море закрытое, да и «Дагдизель» производил продукцию для «оборонки» и был режимным объектом. В 1966 году в Дагестан вниз по Волге отбуксировали экраноплан КМ.

Михаил Халимбеков

— Я помню, как его привезли, — рассказывает заместитель директора завода «Дагдизель» по техническим вопросам Михаил Халимбеков. — Он был в полуразобранном виде: с крыльями он не проходил по каналам и шлюзам Волгоградской ГЭС.

Экраноплан был спрятан за картоном или фанерой с надписью «Плавстенд» и укрыт маскировочной сеткой.

Вокруг бухты возвели забор, и рабочие приступили к сборке аппарата корабля-макета — так расшифровывалась аббревиатура КМ, которую западная разведка неверно истолковала как «Каспийский монстр». Некоторые детали изготавливали тут же, на «Дагдизеле».

— Вот такими болтами крепили крыло к корпусу, — Халимбеков отмеряет руками расстояние в 20 сантиметров.

Экраноплан действительно поражал размерами: 92 метра в длину, 22 метра в высоту, а масса судна превышала 500 тонн. КМ был оснащен десятью двигателями и мог лететь над водой на высоте от 3 до 14 метров, с максимальной скоростью около 500 километров в час.

Экраноплан КМ (репродукция)

— Когда работали два двигателя, установленных на корме, в городе было невозможно разговаривать, какой стоял грохот. Уровень шума составлял 140 децибел — звук взлетающего реактивного самолета, — вспоминает Халимбеков.

Он так описывает чувства людей, увидевших, как испытывают экраноплан:

— Из пены и морских брызг вылетал огромный нос с восемью двигателями и поворачивал в сторону берега. Когда люди на махачкалинском загородном пляже видели, как экраноплан разворачивался, они готовы были зарыться от страха в песок.

Инженер-конструктор Алексеев испытывал свое детище больше 13 лет. Приезжал в Каспийск, постоянно что-то усовершенствовал, перед каждым взлетом — а пилотировал свое творение нередко он сам — исследовал каждый гвоздик. Но «Каспийского монстра» ждала незавидная судьба. В ноябре 1980 года, уже после смерти Алексеева, аппарат потерпел аварию из-за ошибки пилотов. Незадолго до рокового полета два двигателя с кормы перенесли на нос, центр тяжести судна сместился. С корабля были сняты 30 тонн балласта. Он стал легче и, соответственно, мог набрать высоту больше привычной, рассказывает Халимбеков.

Родоначальник судов на подводных крыльях и экранопланов Ростислав Алексеев

— Они поднялись на высоту около 30 метров. Скорость была предельной. По инструкции пилотам надо было сбросить обороты двигателей, но они попытались отрегулировать высоту. На огромной скорости экраноплан под углом вошел в воду — это все равно что удариться о бетон, — объясняет Халимбеков.

От удара экраноплан разбился, но не утонул. По одной из версий, оба пилота получили переломы позвоночника, их вертолетами доставили в больницу, а позже судили и приговорили к условным срокам. Пассажиры же корабля, ученые, не пострадали, на катерах их эвакуировали на берег. Сам «Каспийский монстр» оказался на дне моря — перевозить потерпевший крушение корабль на сушу по каким-то причинам не стали.

«Лунь» — боевой самолет-корабль

На смену «Каспийскому монстру» пришел первый и единственный в мире боевой экраноплан, вооруженный шестью ракетами, — «Лунь», он же «проект 903». Был сконструирован там же, где и КМ, — в Нижнем Новгороде — и в 1986 году спущен на воду. По размерам уступал старшему брату, но имел больший размах крыльев — 45 метров, что придавало аппарату высокую устойчивость.

Длина «Луня» — 73 метра, высота — 20 метров, а размах крыльев — 45 метров. Вес — около 400 тонн. «Лунь» мог подниматься «на экране» на высоту до 5 метров. На борту одновременно находились до 10 человек. В отличие от других моделей, «Лунь» был более мореходным — мог выдерживать шторм до 5−6 баллов.

Экраноплан проекта 903 собирались использовать для ракетных ударов по кораблям. «Лунь» благодаря высокой скорости движения — 500 км/ч — и незаметности для радаров (на низкой высоте его невозможно было засечь) мог легко подойти к авианосцам на расстояние точного запуска ракеты, объясняет Халимбеков.

В 1987 году в Каспийске начались конструкторские, а затем заводские испытания нового экраноплана.

— Догнать экраноплан могли бы только самолеты. А вооружена машина была до зубов, — вспоминает Халимбеков.

На аппарат установили шесть ракет ЗМ-80 «Москит», которые и сейчас находятся на вооружении Российской армии и способны поразить цель на расстоянии до 250 километров.

Интересный факт: испытывая «Лунь», военные выпустили боевые ракеты по пустому зданию торпедного цеха завода «Дагдизель» https://etokavkaz.ru/istoriy....ne-bylo , стоящему прямо в море. Из-за попадания снарядов и без того заброшенный цех стало подтапливать водой.

После завершения государственных испытаний в 1990 году «Лунь» поступил на службу в ВМФ, он входил в 236-й дивизион кораблей-экранопланов Каспийской флотилии, где кроме ракетного экраноплана числились три транспортно-десантных — «Орленок».

«Лунь» планировалось запустить в серийное производство, в Нижнем Новгороде завершалась сборка второй машины, но распад Советского Союза внес свои коррективы в эти планы: достраивали аппарат уже как поисково-спасательный, а затем финансирование прекратилось вовсе — и проект 903 был заморожен полностью.

Оставшаяся единственной огромная машина, то ли самолет, то ли корабль, совершила свой последний полет в 1991 году, после чего аппарат законсервировали в заводском доке, а всю электронику с него сняли. А позже аппарат официально исключили из состава Каспийской флотилии, как и «Орлят».

«Творение, превзошедшее время»

Сейчас «Лунь» стоит на территории завода «Дагдизель».

— Все устарело: электроника, гидравлика, двигатели пришли в негодность, — говорит Халимбеков. — Но корпус корабля на сто процентов пригоден — в прошлом году его проверяла комиссия минобороны и вынесла такой вердикт.

Но планов вновь поставить экранопланы на вооружение в России пока нет. Возможно, виной тому относительная ненадежность аппарата и не очевидная экономическая целесообразность его строительства — при всех прочих достоинствах. Если использующие экранный эффект аппараты и начнут эксплуатировать, это будут, скорее, «гражданские» варианты — для транспортировки грузов или людей; о таких разработках периодически заявляется в прессе.

На заднем плане — стоящий в море восьмой цех завода «Дагдизель», где испытывали торпеды. Сейчас цех заброшен

— Известно, что американцы заказали российским конструкторам проект подобного аппарата. На таких суднах можно было бы возить пассажиров через Атлантику: самолет прямо из гавани, например, Нью-Йорка, мог прилететь в гавань Франции, Испании. Куда угодно — не нужно строить дополнительных аэропортов… — предполагает Халимбеков.

Судьба же единственного в мире экраноплана-ракетоносца, доживающего свой век на берегу Каспийска, пока неизвестна. Корабль-самолет может постигнуть участь ходового летающего макета десантно-транспортного «Орленка», после аварии долгие годы стоявшего на центральной площади Каспийска в качестве памятника, а потом утилизированного на металл. «Орлята» — единственный тип экраноплана, выпущенный в серию. Всего было собрано пять аппаратов, один из них сейчас выставлен на Химкинском водохранилище в Москве — в Музейно-мемориальном комплексе истории Военно-морского флота России. «Лунь» тоже вполне мог бы стать музейным экспонатом, считает Халимбеков, но есть сложности: транспортировать его будет непросто или невозможно.

— Дело в том, что док, в котором стоит «Лунь», сгнил. И сейчас судно вроде бы хотят списать и порезать на металлолом. Это было бы глупостью. Алексеев был гений, и экраноплан — творение ХХ века, превзошедшее свое время.

Анастасия Расулова

https://etokavkaz.ru/istoriya/potomok-kaspiiskogo-monstra

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Четверг, 22 Марта 2018, 10:56:03 | Сообщение # 75 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Охотники за "мессерами". Как воевал элитный истребительный авиаполк СССР

МОСКВА, 22 мар — РИА Новости, Андрей Коц. Распространено мнение, что к началу Великой Отечественной войны в СССР не было летчиков, способных потягаться с люфтваффе. Это не так. Некоторые части советских ВВС к июню 1941-го располагали колоссальным боевым опытом. Одна из них — 19-й Краснознаменный истребительный авиаполк (киап) — сформирована под Ленинградом ровно 80 лет назад, 22 марта 1938 года. Воевавшие в Испании асы сражались на семи фронтах, уничтожив в общей сложности 445 самолетов.

Первая победа

Немецкие и финские самолеты-разведчики методично прощупывали оборону Ленинграда, пытаясь вскрыть позиции зенитной артиллерии и расположение аэродромов. Бомбить хорошо защищенный город вслепую было бы безумием. Небо Cеверной столицы тогда прикрывал 7-й истребительный авиационный корпус ПВО, в составе которого действовал и 19-й истребительный. Свою первую воздушную победу он одержал 6 июля 1941-го.

Лейтенант Дмитрий Титоренко на И-16 сбил немецкий самолет-разведчик Ju-88D неподалеку от поселка Беззаботное. Советский летчик поднялся на четыре с половиной тысячи метров, зашел противнику в хвост и двумя аккуратными точными очередями перерубил консоль левой плоскости. Самолет рухнул на землю, летчик и наблюдатель выпрыгнули с парашютами и попали в плен. Вскоре в штаб истребительной группы доставили уцелевшую в самолете немецкую карту, на которой синим карандашом были проставлены треугольники возле действующих аэродромов Керстово, Котлы, Комендантский, Горская, Касимово и других. Стало ясно, что противник готовился атаковать сеть аэродромов вокруг Ленинграда. Воздушная победа Титоренко позволила вывести из-под удара большую часть самолетов, сохранив их для дальнейших сражений. За этот бой лейтенанта наградили орденом Красного Знамени.

Звено советских истребителей пролетает над Петропавловской крепостью в Ленинграде

Дмитрий прошел всю Великую Отечественную, а когда в 1944-м 19-й киап переименовали в 176-й гвардейский истребительный авиаполк (гвиап), Титоренко стал летать в паре с самым результативным советским асом Иваном Кожедубом, занявшим должность заместителя командира полка в августе того же года.

Первые охотники

Офицеры 19-го киап (176-го гвиап) с января 1944-го первыми в ВВС освоили тактику "свободной охоты". К тому времени советские летчики уже окончательно закрепили за собой господство в воздухе. А чтобы его удержать, взяли на вооружение тактические приемы, которыми раньше пользовались только немцы. На "свободную охоту" отправляли самые опытные пары "ведущий — ведомый". Четкой задачи не ставили — командование лишь обозначало квадрат, в котором предстояло действовать. Уже в воздухе "свободные охотники" самостоятельно искали самолеты противника, принимали решение, вступать в бой или отступить, преследовать врага или нет. У каждой пары свой квадрат — уже ко второму-третьему вылету летчики прекрасно ориентировались в своей зоне ответственности. Нередко "охотников" наводили на цель дежурные группы на земле, обнаружившие низколетящие истребители или бомбардировщики с крестами на крыльях.

Знаменитый советский ас Александр Покрышкин называл "свободную охоту" высшей формой боевой деятельности воздушного бойца: "Используя исключительную хитрость и владение своей машиной, он смело и уверенно поражает противника, молниеносно и внезапно. У аса должны быть сильно развиты инициатива и сообразительность, уверенность в себе и в принятии решений. Растерянность и паника чужды для аса". За четыре года войны 176-й гвиап выполнил более трех с половиной тысяч вылетов на "свободную охоту".

Истребитель Як-3

Так, 19 апреля 1945 года пара Александра Куманичкина и Сергея Крамаренко (оба — Герои Советского Союза) под Кюстрином атаковала две "четверки" немецких истребителей FW-190. Исход боя решился за секунды: Куманичкин поразил ведущего одного звена, Крамаренко сбил командира другого. Немцы поняли, что на них напали "свободные охотники", только после того, как два "фокке-вульфа" взорвались в воздухе. Пилоты оставшихся шести вражеских истребителей запаниковали и вышли из боя. Все по Высоцкому: "Их восемь, нас двое…"

Первые пилотажники

Именно со дня формирования 19-го авиаполка начинается история легендарного ЦПАТ — 237-го гвардейского Проскуровского центра показа авиационной техники. Известные на весь мир "Стрижи" и "Русские Витязи" — прямые потомки советских "свободных охотников". В августе 1945-го 176-й гвиап перебазировали на подмосковный аэродром "Теплый Стан". Летчики отрабатывали групповой и одиночный высший пилотаж, принимали участие в воздушных парадах над Москвой, осваивали реактивные истребители. Летом 1950-го пилоты 176-го гвиап на авиапоказе в Тушино впервые продемонстрировали групповой пилотаж "пятерки" на новейших МиГ-15.

Взлетает звено МиГ-15бис в «парадной» окраске. Аэродром Кубинка, начало 1950-х годов.

На этих же машинах советские ветераны сражались в небе Северной Кореи с американскими летчиками на "Сейбрах" и сбили 107 самолетов противника. Четыре офицера полка за эту "командировку" удостоены звания Героя Советского Союза.

Американские истребители F-86 "Сейбр" в небе Северной Кореи, 1952 год

В конце 1950-го началось формирование 234-го истребительного авиационного полка на основе летчиков-пилотажников 176-го гвиап. А в феврале 1952-го новая часть переехала в Кубинку, где базируется и сегодня.

Именно "свободным охотникам" бывшего 176-го выпала честь сопровождать в воздухе самолеты всех советских космонавтов начиная с Юрия Гагарина. Они же в конце августа 1967-го впервые в послевоенной истории посетили с дружественным визитом иностранное государство — Швецию. И с тех пор стали желанными гостями на всех крупных мировых авиашоу.

Первого декабря 1989 года 234-й иап был переформирован в 234-й гвардейский смешанный авиаполк. Два года спустя, 5 апреля 1991-го, на базе его первой эскадрильи, вооруженной тяжелыми истребителями Су-27, создана пилотажная группа "Русские Витязи". А 6 мая того же года из лучших пилотов второй эскадрильи на легких МиГ-29 сформировали "Стрижей". Впрочем, участие в авиапоказах и выставках не мешает офицерам ЦПАТ отрабатывать воздушные бои и тактику применения оружия. Если потребуется, выйти на "свободную охоту" они готовы всегда.

https://ria.ru/defense_safety/20180322/1516843519.html

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Воскресенье, 12 Августа 2018, 08:16:59 | Сообщение # 76 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Минобороны опубликовало архивы о подвигах летчиков в 1941-1945 годах

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Минобороны РФ на официальном сайте ведомства http://mil.ru/ опубликовало архивные документы об истории военной авиации России и подвигах военных летчиков во времена Великой Отечественной войны, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

"На сайте российского военного ведомства в День Военно-воздушных сил России опубликована мультимедийная подборка документов из фондов Центрального архива Минобороны России, посвященная военным летчикам времен Великой Отечественной войны и их крылатым машинам", — говорится в сообщении http://ko-dnu-vvs.mil.ru/ .

Отмечается, что в подборке представлена копия рукописного проекта приказа Государственного комитета обороны СССР, составленного под диктовку Иосифа Сталина, о бомбардировке столицы Третьего рейха в начале Великой Отечественной войны. Кроме этого, Минобороны опубликовало документы с подробностями подвигов пилотов-штурмовиков, имена которых ранее не придавались огласке. Среди них младший лейтенант Владимир Гуляев, сумевший нанести тяжелый удар противнику и посадить полуразбитый самолет на одно уцелевшее шасси.

"В подборке документов также малоизвестные наградные документы на экипаж, повторивший подвиг Гастелло – на старших лейтенантов Леонтия Драмарецкого и Черевко и старшину Алексееву", — отмечается в сообщении.

По данным департамента, отдельная рубрика посвящена летчице Екатерине Зеленко, которая менее чем за полгода войны выполнила более 40 успешных боевых вылетов. Она совершила воздушный таран и была посмертно удостоена звания Героя Советского Союза за "беспримерный героизм и волю к победе".

На сайте ведомства также размещены уникальные аналитические документы о живучести самолетов, моторов, авиационного вооружения и спецоборудования, составленные на основе опыта боевых действий в ходе Великой Отечественной войны. В них содержится информация о самолетах Ил-2, Як-1, Як-7, Як-3, Ла-5, Ла-7 и других.

https://ria.ru/defense_safety/20180812/1526389493.html

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 30 Сентября 2018, 17:45:26 | Сообщение # 77 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Junkers EF 100 — гигант из Дессау, не поднявшийся в небо

В начале 1930-х годов под руководством Хуго Юнкерса был создан величественный пассажирский лайнер G.38. Конструктор-пацифист мечтал о том, что развитие гражданской авиации и трансатлантических перелётов станет основой для мирного будущего нашей планеты. После его смерти в 1936 году компания Junkers&Co была окончательно национализирована и максимально ориентирована на военное производство. Но даже в таких условиях нашлось место для проекта трансокеанского лайнера, которым профессор Юнкерс мог бы гордиться.

Высадка пассажиров из Junkers G.38A. 1932 год. Фото: shu-aero.com

Junkers Ju 90, разработанный в конструкторском бюро Junkers в Дессау в 1937 году, отлично справлялся с перевозками пассажиров и грузов на маршрутах средней дальности. Однако он совершенно не подходил для трансатлантических перелётов. Полёты в США выполнялись на жёстких дирижаблях Zeppelin. Но после катастрофы LZ 129 Hindenburg рейсы были прекращены. Возникла необходимость в разработке пассажирского и грузового самолёта для дальних маршрутов. Так начался проект Junkers EF 100.

Junkers Ju 90. Фото: Skylarkair Collection

Основные проектные работы были выполнены в 1940-41 годах. За основу взяли уже упоминавшийся Ju 90. Про сравнению со своим предшественником, EF 100 должен был стать ощутимо больше. Увеличенный фюзеляж, больший размах крыльев, полностью герметичный пассажирский отсек. "Сотка" могла стать первым в мире широкофюзеляжником. Новую машину планировалось оснастить 6 двигателями Jumo 223 мощностью по 2500 лошадиных сил каждый. Расчётный взлётный вес - 80 тонн.

Планировалось, что в максимальной загрузке самолёт сможет взять на борт 102 пассажира и перевезти их на расстояние в 4000 километров с крейсерской скоростью 540 км/ч на высоте 9000 метров. Для трансатлантического перелёта число пассажиров ограничивалось 50 местами. В этом случае максимальная дальность полёта увеличивалась до 9000 километров. Впечатляющие цифры для того времени!

Junkers EF 100 в гражданской ливрее. Рисунок. Фото: flying-things.ch

Кроме того, рассматривалось применение EF 100 в качестве транспортного самолёта и дальнего разведчика-бомбардировщика. В транспортном варианте должна была быть установлена погрузочная рампа в задней части фюзеляжа. Для защиты от истребителей противника бомбардировочная версия проектировалась с оборонительными пулемётными точками как в верхней, так и в нижней части фюзеляжа.

Junkers EF 100 в варианте бомбардировщика. Видны пулемётные точки как в верхней, так и в нижней части фюзеляжа. Фото: книга Geheimprojekte der Luftwaffe Band II: Strategische Bomber 1935-1945

По обилию "мог", "должен", "планировалось" и т.д. должно стать понятно - Junkers EF 100 так никогда не был воплощён в металле. Инженеры создали лишь деревянную масштабную модель для продувки в аэродинамической трубе. В 1942 году работы над проектом были окончательно прекращены. Я бы выделил 2 основные причины такого решения:

министерство авиации Третьего рейха больше интересовали большие летающие лодки, т.к. они могли эксплуатироваться с любой подходящей водной поверхности. Тогда как для EF 100 требовалась подготовленная взлётно-посадочная полоса.

в условиях войны сместился акцент с гражданской авиации на военную. Разработка новых проектов была нецелесообразна по ресурсам, да и существовавшие транспортники вполне устраивали военных.

Гигантский лайнер от конструкторов из Дессау так и остался "бумажным" проектом. Junkers EF 100 мог стать самым большим пассажирским лайнером своего времени, но остался в истории лишь представителем Luftwaffe 46 - целой плеяды нереализованных и экспериментальных самолётов Третьего рейха.

https://zen.yandex.ru/media....93f9747

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Васильев | Дата: Воскресенье, 03 Марта 2019, 09:58:20 | Сообщение # 78 |

20.11.1944 - 22.03.2024

Группа: Старейшина

Сообщений: 2447

Статус: Отсутствует

| 50 лет первому полету Конкорда

2 марта 1969 года «Конкорд» с экипажем из четырех человек под руководством шеф-пилота фирмы «Аэроспасьяль» Андрэ Турка вырулил на самую длинную полосу заводского аэродрома в Тулузе и пошел на взлет. Пробежав по полосе ровно полтора километра, машина оторвалась от бетона. Естественно, целью первого полета не было достижение каких-либо рекордов. «Конкорд» набрал высоту 3050 м и скорость 463 км/ч. Уборка и выпуск шасси прошли без проблем, система подъема носового конуса в полете не задействовалась. «Конкорд» уступил пальму первенства советскому лайнеру Ту-144, впервые взлетевшему 31 декабря 1968 г. Но первый полет европейского СПС был достижением сам по себе, ведь его американский соперник, Boeing 2707-300, был оставлен на стадии макета, несмотря на огромные финансовые издержки.

Во втором полете «Конкорда», состоявшемся 2 марта, испытали привод отклонения носового конуса: он был переведен из полностью опущенного положения в промежуточное и обратно.

Экипаж Конкорда: слева направо: А. Тюрка, А. Перрье, М. Ретиф, Ж. Жинар

В конце мая «Конкорд» впервые «вышел в свет», перелетев из Тулузы на авиасалон в Ле Бурже. Как говорится, восторгу публики не было предела.

Летно-технические характеристики "Конкорда":

Размах крыла ‑ 25,56 м

Длина - 62,74 м

Высота ‑ 11,32 м

Площадь крыла ‑ 358,25 кв. м

Максимальная взлетная масса - 185000 кг

Масса пустого снаряженного самолета - 78698 кг

Крейсерская скорость ‑ 2179 км/ч (М=2,04)

‑ сверхзвуковая ‑ 2179 км/ч (М=2.04)

‑ дозвуковая ‑ 970 км/ч

Перегоночная дальность ‑ 7500 км

Практическая дальность

‑ на сверхзвуке - 6470 км

‑ на дозвуке - 4900 км

Практический потолок - 18288 м

Экипаж ‑ 3‑4 человека

Полезная нагрузка ‑ 144 пассажира или 12700 кг груза.

https://aviator.guru/blog/43281530961/50-let-pervomu-poletu-Konkorda

Сергеич (Александр)

Ключево (62396) 66-69 г.г.

Хойна (62248) 69-72г.г.

Сообщение отредактировал Васильев - Воскресенье, 03 Марта 2019, 10:35:25 |

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 03 Марта 2019, 09:59:00 | Сообщение # 79 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Самый первый сверхзвуковой авиалайнер: проект самолета Ил-66

Одним из первых проектов сверхзвукового пассажирского лайнера стала разработка ОКБ Илюшина. Самолет, разрабатываемый под руководством конструктора Илюшина, получил индекс Ил-66.

К разработке принципиально-нового авиалайнера для средних и дальних маршрутов в ОКБ Илюшина приступили в конце 1959 года. У конструкторского бюро уже был накоплен опыт создания сверхзвуковых ракет, и на основе этих наработок было решено создать новый авиалайнер.

Проект самолета Ил-66 предусматривал беспосадочный полет с не менее, чем 100 пассажирами на борту на расстояние до 8 тысяч км при крейсерской скорости в 3000 км/ч. Для достижения заявленных характеристик было решено выполнить самолет по аэродинамической схеме «утка» с горизонтальным плавающим оперением в носовой части фюзеляжа и треугольными крыльями ближе к хвосту. Четыре турбореактивных двигателя располагались в гондолах за крыльями в хвостовой части самолета.

Планировалось, что опытный образец самолета будет готов к лету 1965 года. Однако, задача, поставленная перед КБ, оказалась достаточно сложной: в изготовлении авиалайнера предполагалось использовать большое количество облегченного алюминия, но советская промышленность технологически не была готова к его производству. Кроме того, двигатели, которые должны были ставить на самолет, к началу 1962 года, существовали только в виде проектов.

В 1962-м году ОКБ Туполева приступило к разработке своего сверхзвукового авиалайнера. В своем проекте конструкторы Туполева упростили некоторые детали проекта, что помогло вывести этот лайнер из стадии проекта в стадию производства. В КБ Илюшина, после представления проекта своего Ил-66 и получения большого перечня замечаний, попытались создать иной проект сверхзвукового самолета.

Но этот проект был менее привлекательным, чем Ту-144 КБ Туполева. Проект илюшинцев мог перевозить гораздо меньше пассажиров на меньшее расстояние.

В итоге, первым в мире сверхзвуковым авиалайнером стал самолет Ту-144.

https://zen.yandex.ru/media....aca2b6e

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 03 Марта 2019, 09:59:10 | Сообщение # 80 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Невзлетевший самолет Роберта Бартини

Как Советский Союз пытался создать военно-транспортную авиацию

Т-117 оказался самолетом, в буквальном смысле опередившим свое время.

Как это ни покажется странным, но считавшийся родиной Воздушно-десантных войск Советский Союз, до конца 1950-х годов не имел специальных военно-транспортных самолетов. Их задачи выполняли переоборудованные для этих целей тяжелые бомбардировщики и пассажирские машины. Во время войны это были главным образом ТБ-3, Ли-2 и ленд-лизовские С-47, затем их сменили Ту-4 и Ил-12. Первый отечественный, созданный как для посадочного, так и парашютного десантирования Воздушно-десантных войск, военно-транспортный самолет Ан-8 поднялся в воздух только в феврале 1956 года (см. отдельный материал по Ан-8 в данном номере. – «НВО»). Однако мало кто знает, что отечественные ВВС могли бы получить в свое распоряжение специализированный «транспортник» гораздо раньше.

НОВАЯ ЗАДАЧА

Осенью 1946 года на таганрогском авиационном заводе № 86 (ныне это ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева») началось формирование нового структурного подразделения, поскольку постановлением Совета Министров № 1666 от 29 июля 1946 года при заводе № 86 Министерства авиационной промышленности было образовано ОКБ-86 4-го спецотдела Министерства внутренних дел во главе с Робертом Людвиговичем Бартини. При этом почти все ведущие конструкторы, начальники бригад, как и сам главный конструктор и его заместители, находились на положении заключенных.

Рабочие помещения нового ОКБ находились на заводской территории в баковом цехе № 10, а всех прибывших заключенных разместили в сохранившемся здании электроцеха. К работам ОКБ-86 приступило с 10 ноября 1946 года. Одновременно был повышен статус самого завода – с 1 октября 1946 года он стал заводом опытного самолетостроения.

ОКБ-86 разрабатывало проекты самолетов Т-117, Т-200 и Т-210. Из них наиболее значительным стал Т-117, отличавшийся смелостью замысла и оригинальными техническими решениями.

Разработка транспортного, десантного и пассажирского вариантов Т-117 была включена в план Министерства авиационной промышленности на 1947 год с предъявлением на государственные испытания в мае следующего года.

Т-117 – это первый отечественный широкофюзеляжный транспортный самолет с двумя двигателями АШ-73 с центробежным нагнетателем (номинальная мощность на высоте 2200 м – 2000 л.с.). Он должен был развивать максимальную скорость у земли 400 км/ч и на высоте 3600 м – 450 км/ч. Как и современные «транспортники», Т-117 был высокопланом, но основные стойки шасси убирались в мотогондолы двигателей.

Необычным был фюзеляж самолета. В отличие от классического круглого или квадратного поперечного сечения фюзеляж Т-117 образовывался тремя сопряженными окружностями. Грузовой отсек длиной 12,75 м (по силовому полу) высотой 2,75 м и шириной 4,5 м предназначался для перевозки самоходной артустановки, бронеавтомобилей БА-64, автомашин ЗИС-5, ГАЗ-67Б, ГАЗ-АА и М-1, мотоциклов М-72, 120-мм минометов, пушек калибра от 57 до 122 мм, а также прочих грузов, включая различное легкое вооружение и боеприпасы общим весом до 8 т.

Самолет загружался через задний люк, размером 2,6 на 3,2 м, закрывавшийся двумя створками. Одна из них служила трапом для самоходной техники. Именно через этот люк в грузовой отсек своим ходом могли въезжать автомобили, тот же, ГАЗ-67 и даже ЗИС-5 с демонтированной верхней частью кабины. Для втягивания внутрь фюзеляжа габаритных грузов имелась специальная лебедка, вмонтированная в пол кабины. В десантном варианте самолет мог перевозить до 80 полностью экипированных бойцов. Стоит ли говорить, что ничего подобного Т-117 в нашей стране в то время не было.

НЕОЖИДАННЫЙ ИТОГ

Коллектив завода № 86 с большим энтузиазмом включился в работу по строительству сначала макета, а потом и опытных образцов Т-117. Вскоре в ОКБ-86 уже работали 156 человек – за счет принятых вольнонаемных. 50 инженеров, механиков и мастеров из числа военнопленных и интернированных прибыли в Таганрог по линии МВД СССР. Министерство авиационной промышленности разрешило директору завода ввести аккордную оплату труда за особо срочные работы по самолету Т-117. Был увеличен лимит электроэнергии и заводу, и строительно-монтажному управлению № 24, которое вело восстановление разрушенных и строительство новых заводских корпусов. Тогда же решением коллегии министерства на завод были переведены более 200 квалифицированных рабочих и 30 конструкторов с других серийных авиазаводов страны – из Комсомольска-на-Амуре, Иркутска, Тбилиси, Омска.

Для испытаний самолета Т-117 предполагалось расширить размеры летного поля заводского аэродрома, построить новое здание летно-испытательной станции, восстановить метеостанцию, построить бетонную взлетно-посадочную полосу размером 1800 на 80 м.

В июне 1947 года комиссия под председательством Г.Ф. Байдукова рассмотрела макет самолета в грузовом варианте и выдала положительное заключение. В нем, в частности, особо отмечалось: «Конструктивно в самолете Т-117 наиболее удачно решены вопросы, обеспечивающие многоцелевое его использование в сравнении с имеющимися двухмоторными самолетами типа Ли-2, С-47, Ил-12, а по грузоемкости ставящие его в ряд четырехмоторных машин».

Автомобили должны были въезжать в грузовой отсек самолета своим ходом через задний люк.

К середине 1948 года был полностью закончен планер самолета для статических испытаний. На специальном стенде была полностью отработана винтомоторная группа новой машины. Первый летный Т-117 был готов на 75% и обеспечен готовыми изделиями на 90%.

В ходе изготовления Т-117 на предприятии была внедрена отработка конструкции и сборочной оснастки по металлическим плаз-шаблонам, фрезерование полок лонжеронов центроплана и крыла на специальных станках, разработанных заводом, поковка дуг силовых шпангоутов из сплава АК-8, применение клея БФ-4 на склейку металлов, изготовление z-образных стрингеров большой длины из листа под прессом.

18 июня 1948 года завод отчитывался перед Москвой: «Запущенные в производство самолеты Т-117 имеют процент готовности: директивная технология – 100%, рабочая технология – 100%, проектирование приспособлений и инструментов – 100%, шаблоны, штампы, формблоки, спецоснастка для детальной сборки – 100%. Модель, макет «А» и макет «Г», стенд – все 100%, машина «Г» – 77,6%. Машина «А» – 47,5%.

…Только в 1948 году на опытное производство было затрачено: по проектированию работ – 333 тыс. часов, по постановке производства – 94 тыс. часов, на производство – 1054 тыс. часов».

Тем не менее как гром среди ясного неба последовало постановление Совета Министров от 12 июня 1948 года о ликвидации ОКБ-86 и прекращении постройки Т-117. Личный состав ОКБ и все оборудование передавались заводу № 86.

РЕШЕНИЕ ПЕРЕСМОТРУ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Руководство завода № 86 с прекращением работ по Т-117 не согласилось и, в свою очередь, направило в правительство письмо, где, в частности, говорилось: «...государственная макетная комиссия (...) считает, что конструктивно в самолете Т-117 наиболее удачно решены вопросы, обеспечивающие многоцелевое его использование в сравнении с имеющимися двухмоторными самолетами Ил-12, Ли-2, С-47, а по грузоподъемности ставящие его в ряд четырехмоторных машин...

Экспериментальные исследования в ЦАГИ подтвердили его высокие аэродинамические характеристики. Т-117 в военном варианте может быть использован для перевозки крупногабаритных грузов, транспорта и других объектов (…) общей грузоподъемностью 8 т... Самолет оборудован замками для буксировки тяжелых планеров».

Роберт Людвигович Бартини также пытался спасти свое детище, например, предложил заменить двигатели АШ-73 на АШ-82ФН, которые хотя и развивали значительно меньшую мощность, но зато были доведенными, да и проблем с их получением не было. Тем не менее все было тщетно, вопрос о закрытии проекта был окончательно решен наверху.

Причиной такого решения стало, с одной стороны, сокращение бюджетного финансирования по Министерству авиационной промышленности, с другой – тот факт, что двигатели АШ-73 были необходимы для тяжелых бомбардировщиков Ту-4 – единственных на тот момент носителей ядерного оружия. Еще одной причиной было недостаточное понимание командованием ВВС в послевоенный период значения и роли военно-транспортной авиации. Ну и, кроме того, как это ни парадоксально, одной из причин закрытия проекта Т-117 в данном случае стала именно личность самого Бартини. Роберт Людвигович был гением-одиночкой, не имевшим как весомой поддержки в верхах, так и не обладавшим широкими связями в авиапромышленности. Тем более что его проекты действительно требовали привлечения для их реализации серьезного финансирования, ресурсов и поддержки.

С сожалением приходится признать, что результатом ликвидации ОКБ-86 и закрытия проекта создания самолета Т-117 стало отставание Советского Союза в области военно-транспортной авиации, которое удалось преодолеть только к концу 50-х годов с принятием на вооружение самолетов Ан-8 и Ан-12.

Однако идеи, заложенные Бартини в свой Т-117, нашли свое воплощение во многих самолетах ОКБ Антонова, так как еще в 1948 году все чертежи, шаблоны и техдокументация были переданы в Киев.

Александр Николаевич Заблотский – историк авиации.

http://nvo.ng.ru/realty....dex.com

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Виктор | Дата: Воскресенье, 03 Марта 2019, 18:02:43 | Сообщение # 81 |

Группа: Модератор

Сообщений: 3189

Статус: Отсутствует

| В Конкорде смотрю так же тесно,как в Тушке,что в салоне,что в кабине.

Виктор Ефимов. Шпротава 1980-1981 гг.

|

| |

| |

| Саня | Дата: Среда, 01 Мая 2019, 09:40:23 | Сообщение # 82 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Удачная посадка

6 мая 1983 года младший лейтенант Королевских ВВС Ян Уотсон вылетел в тренировочный полет на истребителе Sea Harrier ZA176 с авианосца "Illustrious" у берегов Португалии. Полетное задание включало полет в условиях радио-тишины с выключенным радаром и посадку на французский авианосец.

Стоит отметить, что это был первый самостоятельный полет Яна Уотсона. Подойдя к условленному месту встречи, младший лейтенант обнаружил только море - французского авианосца не было и в помине. Тогда летчик включил радио, и обнаружил, что оно и не работает, как и NAVHARS (инерциальная навигационная система).

Топливо было на исходе, и пилот повернул самолет на восток, в сторону, где находился оживленный морской путь, и обнаружил на расстоянии в 80 км от себя надводное судно. Приблизившись на 20 км, лейтенант увидел контейнеровоз "Alraigo", груженный контейнерами, которые вполне можно было использовать для посадки.

"Alraigo" вез плиты основания для телескопа обсерватории Ла-Пальма на Канарских островах. На эти контейнеры пилот и посадил самолет на втором заходе, когда топлива в баках оставалось всего на несколько минут полета. Как он приземлился самолет, начал скользить назад на мокрой поверхности. Уотсон попытался уберите шасси, но система предохранителей не дала этого сделать, и самолет упал на крышу фургона, припаркованного на палубе. Собственно, фургон и остановил дальнейшее падение истребителя.

Через 4 дня, когда "Alraigo" прибыл в Санта-Крус-де-Тенерифе, Sea Harrier все еще был на его борту - тогда и сделано фото. В результате самолет был спасен, экипаж и владельцы судна получили компенсацию в £ 570,000.

В 1992 году истребитель Sea Harrier ZA176 был модернизирован в FA2, а 20 сентября 2003 года списан, и с тех пор экспонируется в музее в Ноттингемшире.

https://zen.yandex.ru/media....29c346d

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 25 Мая 2019, 14:12:52 | Сообщение # 83 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| В небе над Берлином

Четырехсторонним соглашением по Берлину 1971 г. определялось, что западные секторы города Берлина не являются составной частью ФРГ и не могут находиться под ее управлением. Этим была снята напряженность, возникшая после возведения Стены. До этого Запад, например, считал приемлемым проведение официальных мероприятий властей ФРГ на территории Западного Берлина, несмотря на протесты правительства ГДР и советских представителей.

В апреле 1965 г., например, стало известно, что в западноберлинском Зале конгрессов, расположенном рядом с Рейхстагом, должно пройти пленарное заседание западногерманского бундестага, что символизировало бы принадлежность Западного Берлина к политической системе ФРГ. На уровне ЦК КПСС и ЦК СЕПГ было решено дать военно-воздушный ответ этой провокации.

Звуковая атака советских асов

Предполагалось совершить имитацию авианалета на Зал конгрессов с преодолением над ним звукового барьеpa, что, как известно, сопровождается сильнейшим звуковым ударом. Для этого министр обороны СССР приказал использовать 80 самолетов и выделить лучших пилотов.

Заседание было назначено на вторую половину дня 7 апреля. Ровно в 14.30 советские летчики получили команду на взлет. О том, как развивались события, через много лет рассказал журналу «Национальная оборона» маршал авиации, Герой Советского Союза, заслуженный военный летчик СССР Иван Иванович Пстыго, который в 60-х гг. командовал 16-й воздушной армией в Группе Советских войск в Германии:

«…Было политическое решение двух ЦК — советского и восточногерманского: сорвать заседание западно-германского бундестага на территории Западного Берлина, поскольку это рекламное мероприятие не было предусмотрено ни одним соглашением. На 7 апреля 1965 г. в Западном Берлине, в Конгресс-халле, наметили проведение такого заседания. Депутаты туда съехались, прилетел председатель бундестага ФРГ Герстенмайер. На аэродроме он собрался сказать речь, а в это время пара наших истребителей перешла на сверхзвук. По инструкции можно делать это на высоте не ниже 11 тыс. метров. Но была такая погода, что слышно плохо. Давай — на две тысячи ниже. Тоже жидковато! Перешли на 7 тысяч. Я говорю: «Ниже не надо» Как бабахнули, первые стекла полетели. Герстенмайер закрыл рот, подождал, пока утихнет грохот, опять открыл рот — снова гром. Никогда штурманская служба ВВС не обеспечивала такую точность пролета — до секунды! Спикер нырк в свою машину, поехал в Конгресс-халле.

Полковник Бабаев, специально за этим наблюдавший, сделал смотровую площадку на крыше соседнего дома и по телефону мне докладывал: «Товарищ командующий, на крыше Конгресс-халле человек сто собралось, половина с треногами для фотоаппаратов и кинокамер!» Я говорю: «Сдуть!» Пошла четверка Су-7Б комэска Сурнина. Этот мог, образно говоря, в одно окно влететь, в другое вылететь. Подвел самолеты, а потом резко — в набор высоты. Бабаев тангенту телефона забыл в волнении отпустить, я слышу раздирающий душу звук. «Сдул?» — спрашиваю. «Как приказали. На крыше осталось три треноги» «А люди?» «Куда-то подевались, не знаю» Я тогда вместо запланированных министром обороны 80 самолетов поднял 400.

Итог «налета» на Конгресс-халле был такой: трое умерли в зале, 18 человек отвезли в госпиталь, остальные на «сверхзвуковой» скорости на машинах по проселочным дорогам вместо автобанов удирали за границу».

Таким образом, как писали советские газеты, «реваншистская затея» была сорвана. На следующий день «Правда» вышла с заголовком «Провокаторы терпят провал». Сбылась мечта уже опального тогда Хрущева показать «западникам кузькину мать».

Штурм Конгресс-халле проходил в условиях очень плохой видимости, над городом стояла большая облачность и плотная пелена промышленных дымов. Маршал говорит о минимальной высоте полета 7 тысяч метров. Здесь старый вояка лукавит. На такой высоте описанного эффекта не добиться. Во время перехода звукового барьера до земли донесется лишь негромкий хлопок. Тем более не может быть речи об ударной волне, «сдувающей» людей с крыши. В немецких источниках, в частности в информационной справке Авиационного музея г. Финовфурта, пишут, что красные асы проносились над Берлином на высоте всего ста метров, преодолевая скорость звука прямо над Залом конгрессов и затем взмывая «свечкой» вверх, направляя мощную газовую струю от двигателей вниз на землю. Об этом рассказывал автору его дядя, участник лихого налета на Берлин подполковник авиации Александр Иванович Воробьев, то же самое поведал в интервью газете «Дуэль» летчик-истребитель В. Г. Иванников:

«…Южнее Берлина была установлена зона ожидания — «воздушная этажерка»; в пригороде Берлина — приводная радиостанция и пара прожекторов, а на одной из прилегающих к «объекту» крыш — командный пункт заместителя командующего Александра Ивановича Бабаева… Прежде всего надо занять верхний эшелон «этажерки». А наверху голубое небо, ниже блестит на солнце звено «сухих». Но расслабляться не дают… По команде с КП постепенно снижаемся: 8000, 6000, 4000 метров… Переходим на связь с Бабаевым. Его хриплый бас не вызывает сомнения: «Там! — напряженка!», «Кто на боевом?» «Доверни влево!» «Плотнее!» «Ниже!» «Форсаж!» «Набор!» «Запрещаю повтор! Домой… Эшелон…» «Форсаж! Набор!» Чувствуется, что идет плотный поток «штурмующих». Курс — на Берлин.

Чем ниже, тем плотнее дымка. Вот уже засветились две точки прожекторов. Их створ — направление на «цель» впереди идущую четверку уже давно поглотила мгла… Пригород Берлина. Бросил взгляд на скорость: 1100 приборная. Околозвуковая, предел у земли. Теперь плотнее, все внимание ведущему! Лишь в поле зрения сплошная лента оранжево-красной, коричневой черепицы крыш, детали не разберешь… «Если не подскажут с земли, основной ориентир — Бранденбургские ворота — проскочим за милую душу» — думаю. «Вижу; — говорит Бабаев, — идете правильно, можно ниже!» Неприятное ощущение влияния земли: показания высотомера искажаются, он уже показывает минус, а еще можно «ниже!»

«Форсаж! Набор!» — командуют с земли-крыши. Желто-оранжевый конус вырывается из сопла командира, рывок и… «Размазывать» здесь нельзя! Переломить траекторию так, чтобы суммарная струя исходящих газов прицельно била, разметая людей, ломая крышу, вырывая антенны, разбивая стекла…

Только на «штурмовку» было выполнено более 400 самолето-вылетов… Воздушная «стрельба», подобная артиллерийской канонаде, вызвала в городе панику. Жители выбегали на улицу, дети жались к взрослым, в школах прекращались занятия. Дрожали окна, звенели разбитые стекла, на проезжей части — пробки, отмечались случаи преждевременных родов. В какой-то момент фото- и кинокорреспонденты, решив запечатлеть «исторический момент» высыпали на улицу и крышу Конгресс-халле. И… по команде Бабаева очередное звено начисто сдувает всех…

Через пять дней в Доме офицеров Группы Советских войск в Германии для участников операции был устроен банкет. Поздравляя летчиков с «победой», главком ГСВГ П. К. Кошевой с удовольствием говорил: …Ну, вы дали им перцу! Долго будут помнить! И чем больше войск в Западном Берлине, тем лучше. Они у нас в заложниках. Надо будет — прихлопнем всех, никто не уйдет!» Только через семь лет, в 1972 г., спустя 23 года после образования ФРГ и ГДР, обе страны заключили договор о признании суверенитета и границ друг друга.

С 1950-го по 1983 г. советские летчики в воздушном пространстве ГДР сбили или принудили к посадке 27 американских разведывательных самолетов. Еще 60 были атакованы. При этом погибли до 139 иностранных военнослужащих. Вместе с тем не зафиксировано ни одного случая пребывания советских военных самолетов в воздушном пространстве стран НАТО в эти годы с целью разведки.

Эпизод в Темпельхофе

Вдоль одного из отрезков южной части кольцевого маршрута берлинской городской электрички простирается территория бывшего аэродрома Темпельхоф. В 1948–1949 гг. он был одним из концов «воздушного моста». Весной 1965 г. сюда случайно залетел капитан советских ВВС Федор Зиновьев. Опытный пилот, почетный гражданин ГДР (это звание он получил за сбитый американский самолет-разведчик, вторгшийся в воздушное пространство ГДР), он был командиром группы, перегонявшей новые МиГ-21 для ВВС Национальной народной армии ГДР. Летели на аэродром в Темплине, расположенный где-то в 100 километрах к северу от столицы ГДР. Подлетая в Берлину, Зиновьев дал группе команду на приземление (все благополучно сели в месте назначения), а сам оторвался от нее и на какое-то время потерял ориентацию по местности. Между тем аэродромы Темплин и Темпельхоф сверху по конфигурации похожи друг на друга. И классный летчик, ас, при ясном небе перепутал их. Американцы с изумлением увидели — к ним садится советский МиГ. Провокация? Перебежчик? К уже гасившему скорость самолету немедленно помчался джип американской военной полиции с белой звездой на борту. Она и спасла советского пилота (возможно, и от трибунала)… Белая звезда! Американцы!! Фактически со стоянки Зиновьев отрывает самолет от земли и снова поднимает его в воздух. Через короткое время он приземляется в Темплине. Еще на посадочной полосе у него останавливаются двигатели — кончилось горючее.

Скандал! Американцы заявляют протест. Советские дипломаты и военные извиняются. А Зиновьева главком ВВС в ГСВГ награждает эпитетом, который и приводить-то неприлично на книжных страницах.

Огромное небо одно на двоих

Во второй половине дня в воскресенье на Пасху 6 апреля 1966 г. с военного аэродрома Финов, расположенного рядом с городком Финовфурт в 40 километрах к северо-востоку от Берлина, поднялись несколько самолетов и взяли курс на юг. В составе группы были пять новых сверхзвуковых истребителей-перехватчиков Як-28П, которые тогда начали поступать в войска.

Лейтенант Н. Г. Попов — первый военный комендант г. Финовфурт

Военный аэродром близ Финовфурта существовал с 1929 г. В последние дни войны, когда советские войска изгнали отсюда гитлеровцев, после разминирования аэродрома перебазировалась советская авиачасть.

Разминированием аэродрома руководил первый комендант Финовфурта лейтенант Николай Григорьевич Попов, получивший за это орден Красной Звезды. Авиачасть размещалась здесь вплоть до вывода российских войск из Германии.

Самолеты, взлетевшие с аэродрома Финов, прибыли туда тремя днями раньше из Союза.

Дальше летчики должны были перегнать машины на аэродром в Кетен, находившийся примерно в получасе лета между Магдебургом и Лейпцигом. Эти двухместные самолеты имели мощное вооружение, включавшее ракеты с тепловыми и радиолокационными головками самонаведения и новейший радиолокационный прицел «Орел-Д». Двухместный самолет мог успешно выполнять перехват низколетящих целей, которым занимался летчик-оператор РЛС, сидевший позади командира. «В те времена, — пишет заслуженный летчик-испытатель, Герой Советского Союза, генерал-лейтенант авиации Степан Анастасович Микоян, — радиолокаторы не могли обнаруживать цель на фоне земной или водной поверхности — для этого перехватчик должен был лететь ниже перехватываемой цели, чтобы не мешала засветка экрана радиолокатора от земли. Наличие оператора позволяет летчику все внимание уделять пилотированию самолета и контролю высоты, не занимаясь одновременно поиском цели по радиолокатору». По ряду боевых параметров Як-28П превосходил аналогичные машины НАТО. Однако по летным качествам он имел существенные недоработки, в том числе и связанные с неустойчивой работой двигателей. В частности, С. А. Микоян был против поставки этих машин в войска. Официально самолет на вооружение принят не был, хотя много лет эксплуатировался частями ПВО, так сказать, в «состоянии доработки на месте».

В 15.30 авиагруппа пробила облачность и, выйдя на высоту 4000 метров, легла на заданный курс. Внизу начинался Берлин. В самолете ведущего находились командир — капитан Борис Владиславович Капустин и летчик-оператор РЛС старший лейтенант Юрий Николаевич Янов. Вдруг машина стала быстро терять скорость. Начались перебои с двигателями (один из них барахлил еще при перелете на аэродром Финов, и посадка там была вынужденной). Машина стремительно теряла высоту. Еще можно был успеть катапультироваться. Однако внизу находился густонаселенный район Шпандау. Траектория падения выходила на видневшийся впереди лес, но оказалось, что это кладбище, где по случаю Пасхи было много людей. Невдалеке поблескивали воды реки Хафель и какого-то озера. Надо было вытянуть самолет туда и попробовать приводниться. Пилот успел сообщить об этом на землю. Ему дали добро, и связь оборвалась. Дальнейшее установлено по записям черного ящика, анализу повреждений самолета и свидетельству очевидцев.

— Юра, тебе надо прыгать, — отдал приказ Капустин.

Но выстрел катапульты Янова вызвал бы еще большую потерю высоты, и офицер ответил:

— Я остаюсь, командир.

Западноберлинский рабочий В. Шрадер рассказывал:

…Самолет я увидел… на высоте примерно полтора километра. Машина начала падать, затем поднялась, вновь падала и вновь поднималась. И так трижды. Очевидно, пилот пытался выровнять самолет».

(«Красная звезда». 12.05.1966).

В последние секунды еще оставался шанс приводниться, Янов даже успел отстегнуть привязные ремни. Но на пути возник пятиполосный мост с мчащимися по нему автомобилями. Неимоверным усилием Капустин «перетащил» через него самолет, после чего машина окончательно потеряла скорость и рухнула в воду.

Самолет упал в озеро Штессензее (Stoessensee) на юго-западе Берлина, в английском секторе, относительно недалеко от внешней границы с ГДР. Сюда немедленно была направлена группа советских военнослужащих во главе с генералом Владимиром Булановым. Но англичане не допустили их к месту катастрофы. Дело чуть не дошло до перестрелки. Поднимавшиеся части советского секретного самолета тщательно исследовали натовские разведчики. Говорят, некоторые, особенно важные, блоки были немедленно доставлены самолетом в Великобританию, где имелась необходимая техника для их изучения. Через сутки их вернули в Берлин и вместе с другими частями самолета передали советским представителям. Спасательные работы западноберлинское телевидение транслировало в прямом эфире.

Останки летчиков советским военным передали 8 апреля. Для участия в траурной церемонии из Великобритании прибыл королевский оркестр. Все крупные города ГДР прислали свои делегации. Руководитель ГДР Эрих Хонеккер предложил советской стороне похоронить погибших пилотов в Трептов-парке, а их вдовам квартиры в Берлине и пожизненную пенсию. Советская сторона ответила на это вежливым отказом. Бургомистр Западного Берлина, будущий канцлер ФРГ Вилли Брандт сказал:

«Мы можем исходить из предположения, что оба они (Капустин и Янов) в решающие минуты сознавали опасность падения в густонаселенные районы и в согласовании с наземной службой наблюдения повернули самолет в сторону озера Штессензее. Это означало отказ от собственного спасения. Я это говорю с благодарным признанием жертве, предотвратившей катастрофу».

Памятный камень летчикам Б. В. Капустину и Ю. Н. Янову на аэродроме авиамузея «Финовфурт». Фото автора

Cт. лейтенант Ю. Н. Янов

Капитан Б. В. Капустин

Через несколько лет композитор Оскар Фельцман и поэт Роберт Рождественский написали посвященную героям замечательную песню-балладу «Огромное небо». Ее знал каждый в Советском Союзе. Особенно ее любили в исполнении Эдиты Пьехи.

Сегодня в авиационном музее под открытым небом у городка Финовфурт, на том аэродроме, откуда взлетели 6 апреля 1966 г. Капустин и Янов, возле истребителя ЯК-28П, такого же, на котором они совершили свой последний полет, стоит памятный камень. На черном мраморе высечена надпись по-немецки:

«В память всех жертв холодной войны. Они отдали свои жизни ради спасения других людей. Старший лейтенант Янов. Капитан Капустин.

6 апреля 1966 г.».

Памятная доска установлена и на мосту на озере Штессензее, где погибли советские летчики.

Песня-баллада «Огромное небо»

Об этом, товарищ, не вспомнить нельзя,

В одной эскадрилье служили друзья,

И было на службе, и в сердце у них

Огромное небо, огромное небо,

Огромное небо — одно на двоих.

Дружили, летали в небесной дали,

Рукою до звезд дотянуться могли,

Беда подступила, как слезы к глазам —

Однажды в полете, однажды в полете,

Однажды в полете мотор отказал…

И надо бы прыгать — не вышел полет!..

Но рухнет на город пустой самолет!

Пройдет, не оставив живого следа,

И тысячи жизней, и тысячи жизней,

И тысячи жизней прервутся тогда!

Мелькают кварталы, и прыгать нельзя…

«Дотянем до леса!» — решили друзья.

«Подальше от города смерть унесем.

Пускай мы погибнем, пускай мы погибнем,

Пускай мы погибнем, но город спасем!»

Стрела самолета рванулась с небес,

И вздрогнул от взрыва березовый лес!..

Не скоро поляны травой зарастут…

А город подумал, а город подумал,

А город подумал: «Ученья идут!»

В могиле лежат посреди тишины

Отличные парни отличной страны…

Светло и торжественно смотрит на них

Огромное небо, огромное небо,

Огромное небо — одно на двоих!

Александр Николаевич Попов

https://history.wikireading.ru/303427

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Виктор | Дата: Понедельник, 22 Июля 2019, 08:49:32 | Сообщение # 84 |

Группа: Модератор

Сообщений: 3189

Статус: Отсутствует

| Сегодня день рождения ПАВЛА СУХОГО..

Виктор Ефимов. Шпротава 1980-1981 гг.

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Суббота, 12 Октября 2019, 15:15:06 | Сообщение # 85 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Укус скорпиона: летчик США расстрелял себя сам

Американский палубный истребитель F-11F Tiger

В реактивный век оказалось легко пострадать от собственных снарядов и ракет

Относительно недавно https://utro.ru/army/2019/08/29/1414758.shtml в США проходили испытания F-35. который стрелял ракетами "вверх тормашками". Надо ли говорить, что это довольно опасное занятие, так как есть вероятность попасть в себя. Испытание вооружений, причем не только ракет, но и, к примеру, авиапушки всегда сопряжено с риском. Например, заслуженный летчик-испытатель РФ Александр Гарнаев в своих мемуарах рассказывал, как однажды слишком долго нажимал на гашетку и в результате отправился к стоматологу, а истребитель пришлось "подлатать".

Осень 1956 года вообще произошло интересное событие в мире боевой авиации. Во время испытаний американского F-11F Tiger летчик вообще умудрился подстрелить себя из авиапушки. Позже пилоты такое повторяли. Но тогда это случилось в первый раз, свою версию приводит https://www.wearethemighty.com/history/f11f-shot-itself-down We Are The Mighty.

К слову, "Тайгер" получился у американцев достаточно быстрым, так как был призван стать ответом на советский МиГ-15.

21 сентября летчик Том Аттридж выполнял испытательный полет, во время которого его попросили протестировать 20-мм пушку. Летчик вошел в пике с высоты 6 км, затем включил форсаж и дал две короткие очереди из пушки. Через 11 секунд Аттридж почувствовал, что его подбили. Один снаряд попал в фонарь, второй в воздухозаборник. Больше никого в воздухе не было поэтому летчик понял, что едва не совершил самоубийство поневоле.

Пилот сбавил обороты, так как двигатель производил только 78% от нормальной мощности, и полетел на базу. Но в трех километрах от аэродрома двигатель заглох окончательно. Интересно, что летчик не катапультировался, а решил умудрился сесть на кроны деревьев – самолеты тогда были полегче, да и топливо он, видимо, выработал. С деревьев летчика оперативно забрали вертолетчики, он получил незначительные травмы.

Как оказалось позже, F-11F обогнал собственные снаряды и пересек траекторию полета снарядов.

Александр ИЛЬИН

https://utro.ru/army/2019/10/11/1420295.shtml

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 23 Ноября 2019, 21:24:40 | Сообщение # 86 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Ценный подарок: 50 лет назад секретный беспилотник США прилетел в СССР

Девятого ноября 1969 года с американской военно-воздушной базы Андерсен на острове Гуам в полет отправился стратегический бомбардировщик B-52H. На его борту находился миниатюрный беспилотный самолет-разведчик D-21B. Это был его первый "боевой" вылет. Целью летательного аппарата под номером 517 был ядерный полигон около озера Лоб-Нор в Маньчжурии.

Подлетев к границам Китая бомбардировщик запустил беспилотный разведчик и отправился в обратный путь, а дрон полетел выполнять задание. Китайская система ПВО не заметила нарушения своих границ. И это неудивительно, ведь D-21 летел со скоростью 3,3 Маха на высоте 27 километров.

Первоначально полет проходил по плану. Сфотографировав объекты над полигоном, беспилотник должен был развернуться и двинуться в сторону Тихого океана, чтобы в точке рандеву сбросить кассету со шпионскими материалами. Увы, в навигационной системе робота произошел сбой и D-21 продолжил свое путешествие.

Как пишет в книге "Черная птица Кларенса Джонса" Михаил Никольский, вскоре беспилотник оказался в воздушном пространстве СССР. Выработав горючее трехтонный аппарат спланировал и без существенных повреждений приземлился в дикой казахской степи - на территории ракетного полигона Тюра-Там, более известного как космодром Байконур.

В отличие от китайских военных, советские контрразведчики оказались более профессиональными - беспилотник был найден и доставлен сначала на космодром, а затем в ОКБ Туполева, где он получил название Объект "Р". Выяснилось, что D-21 изготовлен из титана, а сверху покрыт специальной черной эластичной пленкой. В шпионском отсеке, который, кстати, самоуничтожился спецзарядом, находился фотоаппарат с большим фокусным расстоянием - 400-600 мм.

Американский беспилотный высотный самолет-разведчик послужил основой для проекта советского беспилотника "Ворон". Уже после распада Советского Союза бывшему руководителю программы по созданию дрона Бену Ричу, посетившему Москву, были вручены несколько деталей пропавшего разведчика.

После конфуза D-21B совершили еще три разведывательных полета, из которых только один оказался результативным. Окончательно программу прикрыли 23 июля 1971 года, а через два года беспилотник был снят с вооружения.

https://rg.ru/2019....sr.html

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| Саня | Дата: Суббота, 21 Декабря 2019, 12:22:26 | Сообщение # 87 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Рассекречены фото советского истребителя пятого поколения С-22

Макет прототипа истребителя 5-го поколения С-22, разработанного ОКБ Сухого в начале 1980-х годов.

К своему 80-летнему юбилею ОКБ Сухой представило уникальные снимки ранее засекреченного истребителя С-22. На архивном фото, появившемся в интернете, запечатлен полноразмерный макет летательного аппарата.

Речь идет о советской программе под шифром С-22 по созданию новейшего на тот момент истребителя.

Работы над его созданием начались в ОКБ в 1983 году. Проект истребителя предусматривал применение крыла обратной стреловидности. Благодаря этой аэродинамической особенности возрос угол атаки и управляемость при маневрировании, особенно на низкой скорости, а также большая подъемная сила. Кроме того, самолет благодаря уменьшению площади рассеяния становился менее заметными для радиолокаторов. На опубликованном фото изображен макет истребителя с плоскими соплами. И хотя с момента начала разработки прошло более трех десятков лет, именно такой вариант сопла до сих пор считается наиболее оптимальным и наиболее соответствующим средствам авиации новых поколений.

Справка "РГ"

Одноместный истребитель Су-47 имел длину около 23 метров, размах крыльев - около 17 метров. Максимальная высота полета - до 20 километров, скорость в 2500 км/ч, дальность полета - до 5000 км.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Пятница, 02 Апреля 2021, 09:39:46 | Сообщение # 88 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Единственные и неповторимые. Без каких боевых самолетов оставили Россию

МиГ 1.44 МФИ

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости, Андрей Коц. Высокоманевренный, быстрый, хорошо вооруженный — 25 лет назад, 2 апреля 1996-го, летчик-испытатель Евгений Фролов впервые поднял в воздух экспериментальный Су-37. Напичканный электроникой, с мощными двигателями и современной системой управления, этот тяжелый истребитель должен был помочь ВВС России завоевать превосходство в воздухе. Однако прототип разбился, и программу закрыли. О российских и советских самолетах, построенных в единственном экземпляре, — в материале РИА Новости.

Маневреннее "Раптора"