|

Политическая филателия и войны

|

|

| Sokol | Дата: Пятница, 18 Октября 2024, 05:47:22 | Сообщение # 1296 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 18 октября 1813 года - Победа в " Битва Народов" под Лейпцигом над войсками Наполеона

«БИТВА НАРОДОВ» - КРЫЛАТОЕ ВЫРАЖЕНИЕ

Так полковник прусского генерального штаба барон Мюфлинг назвал историческое сражение (16-19 октября 1813 г.) под Лейпцигом. После завершения сражения полковнику Мюфлингу выпало на долю написать соответствующее донесение прусского генерального штаба, датированное 19 октября 1813 г. И в этом донесении он использовал слова, которые, по свидетельству его окружения, уже говорил ранее, в канун сражения. Он, в частности, написал: «Так четырехдневная битва народов под Лейпцигом решила судьбу мира».

Донесение тут же стало широко известным, что и определило судьбу выражения «битва народов».

ПОБЕДУ У НАПОЛЕОНА ВЫРВАЛА РУССКАЯ ГВАРДИЯ

В октябре 1813 к Лейпцигу подошла объединенная армия Шестой коалиции, насчитывавшая свыше 300 тыс. человек (127 тыс. русских; 90 тыс. австрийских; 72 тыс. прусских и 18 тыс. шведских войск) при 1385 орудиях.

Наполеон смог выставить ок. 200 тыс., в которые, помимо французских войск, входили итальянские, бельгийские, голландские, польские части под командованием наполеоновского маршала и племянника польского короля Станислава Августа, князя Юзефа Понятовского, войсковые соединения государств Рейнской конфедерации и войска Фридриха I Вюртембергского. Артиллерия наполеоновской армии насчитывала свыше 700 орудий.

5(17) октября, Наполеон, оценив сложившуюся ситуацию не в свою пользу, обратился к руководству союзников с предложением о мире, однако ответа на это не последовало. Весь день 5(17) октября прошел в эвакуации раненых и подготовке обеих противоборствующих сторон к решающей схватке.

САМОЕ КРУПНОЕ СРАЖЕНИЕ

В четырёхдневном Лейпцигском сражении, самом крупном сражении периода наполеоновских войн, обе стороны понесли большие потери.

Французская армия, по разным оценкам, потеряла 70-80 тыс. солдат, из них примерно 40 тыс. убитыми и ранеными, 15 тыс. пленными, ещё 15 тыс. захвачено в госпиталях. Ещё 15-20 тыс. немецких солдат перешли на сторону союзников. Известно, что Наполеон смог привести обратно во Францию только около 40 тыс. солдат. 325 орудий достались союзникам в качестве трофея.

Потери союзников составили до 54 тыс. убитыми и ранеными, из них до 23 тыс. русских, 16 тыс. пруссаков, 15 тыс. австрийцев и 180 шведов.

Решающую роль в победе союзных армий сыграли действия русских войск, на которые легла основная тяжесть сражения.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 20 Октября 2024, 12:18:48 | Сообщение # 1297 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 80 лет освобождения столицы Югославии - Белграда советскими войсками!

20 октября 1944 года советские войска 3-го (Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) и части 2-го (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) Украинских фронтов совместно с соединениями Народно-освободительной армии Югославии освободили столицу Югославии г. Белград.

20 октября 1944 года советские войска 3-го (Маршал Советского Союза Ф.И. Толбухин) и части 2-го (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский) Украинских фронтов совместно с соединениями Народно-освободительной армии Югославии освободили столицу Югославии г. Белград. В Москве дан салют 24 артиллерийскими залпами из 324 орудий.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 21 Октября 2024, 23:34:40 | Сообщение # 1298 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

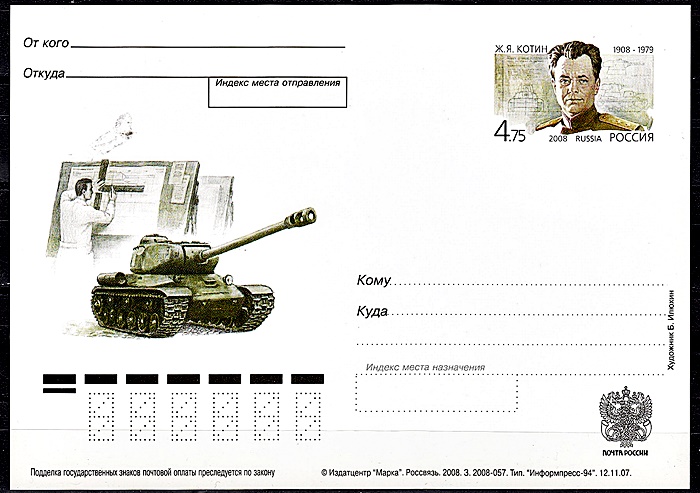

| Котин Жозеф Яковлевич

• 10 марта (26 февраля) 1908 - 21 октября 1979 •

(71 год)

Памяти Жозефа Яковлевича Котина - конструктора тяжелых танков

21 октября 1979 года скончался Жозеф Яковлевич Котин, конструктор тяжёлых танков ИС, КВ, трактора К-700, генерал-полковник инженерно-технической службы, доктор технических наук, Герой Социалистического Труда.

ИС-3

В 1941—1943 годах — заместитель наркома танковой промышленности СССР, главный конструктор Челябинского тракторного завода. Котин является одним из создателей знаменитого тяжелого танка периода второй мировой войны — ИС-2 со 122-миллиметровой пушкой Д-25Т. В период 1943-1944 гг. под руководством Котина на базе танков КВ-1С и ИС были созданы самоходные артиллерийские установки СУ-152, ИСУ-152, ИСУ-122. За годы войны на Челябинском тракторном заводе было выпущено 18 тысяч танков и самоходных установок.

В послевоенные годы Котин вернулся в Ленинград, где руководил разработкой тяжёлого танка ИС-4 (1947), плавающего танка ПТ-76 (1951), тяжёлого танка Т-10 (1953), плавающего бронетранспортёра БТР-50П (на базе танка ПТ-76), а также трелёвочного КТ-12 (1948) и колёсного К-700 (1963) тракторов и др.

К-700

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 22 Октября 2024, 13:57:48 | Сообщение # 1299 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

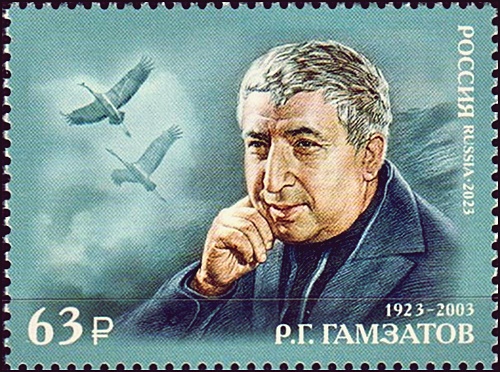

| 22 октября День Памяти - "Праздник Белых журавлей" !

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли когда-то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времен тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Стихотворение Р.Гамзатова «Журавли»

Песня на стихи Расула Гамзатова – "Журавли" посвящена солдатам, погибшим на полях сражений в Великой Отечественной войне. Здесь эти героические люди сравниваются автором с клином летящих журавлей.

Литературный праздник "Белые журавли" учрежден народным поэтом Дагестана Расулом Гамзатовичем Гамзатовым как праздник духовности, поэзии и как светлая память о павших на полях сражений во всех войнах, ведь, лучший способ отдать дань беспокойному прошлому – воспеть его героев в стихах.

День Белых Журавлей — народный день памяти

Упоминания о прекрасной птице-журавле встречаются в культурах многих народов мира. Практически везде журавль олицетворяет положительное и светлое начало. Журавль – птица мудрая, добрая и преданная, не удивительно, что именно она стала символом дружбы и единства, храбрости и преданности.

Мероприятия «Дня белых журавлей» включают встречи представителей многочисленных народов России, которые проходят для того, чтобы поговорить и вспомнить погибших воинов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 24 Октября 2024, 23:43:37 | Сообщение # 1300 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

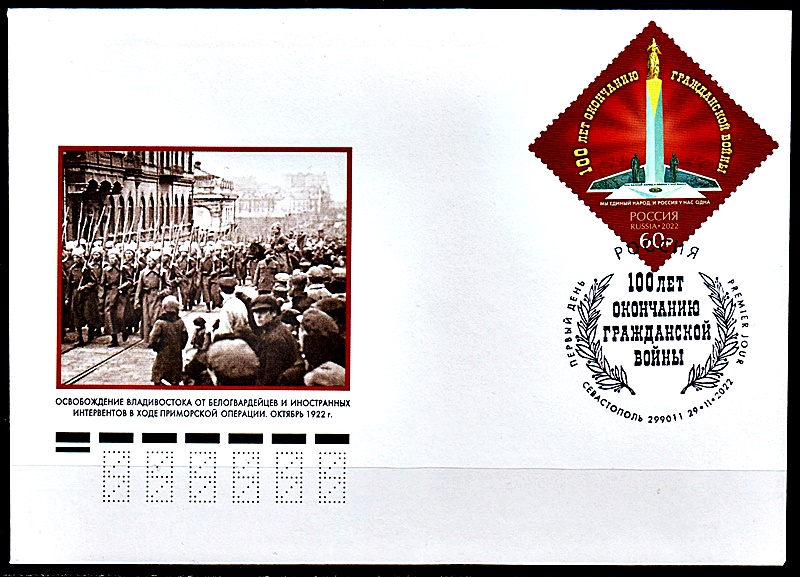

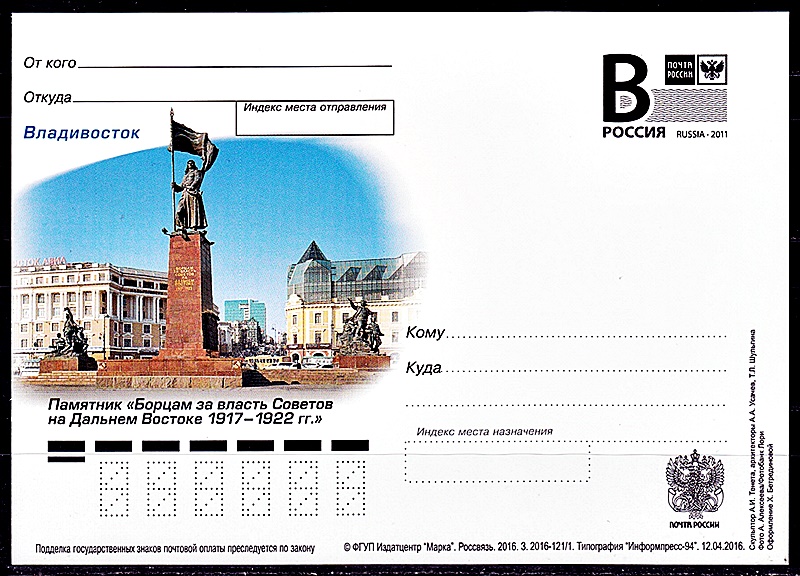

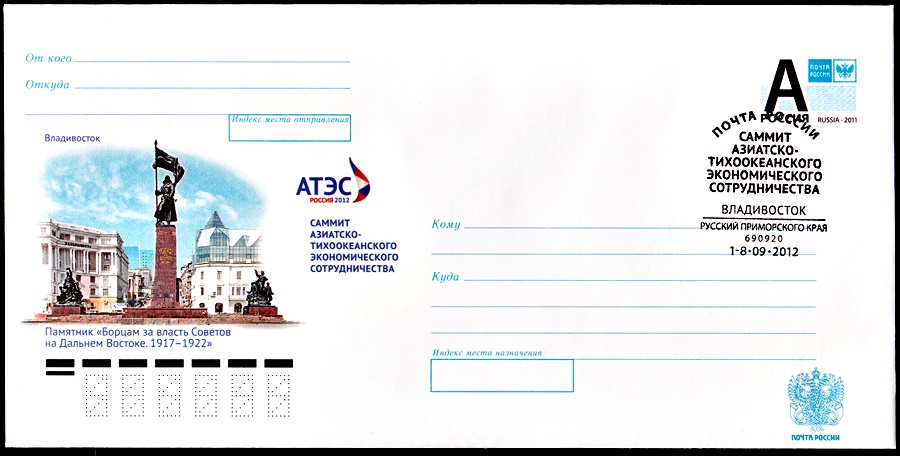

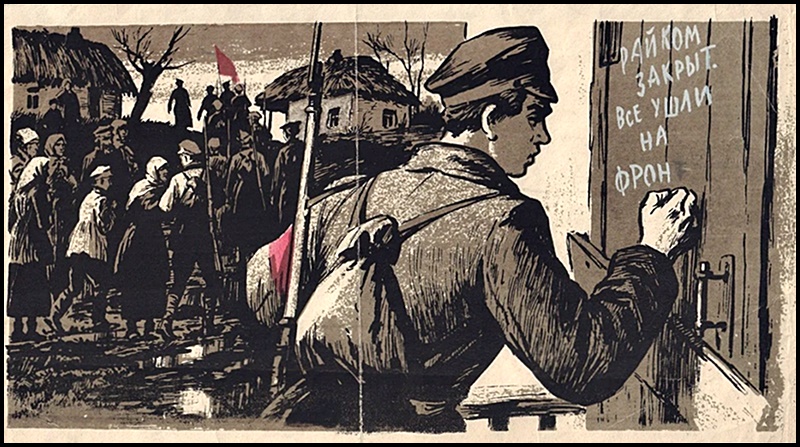

| 25 октября 1922 г. 102 года назад

В Советской России завершилась Гражданская война

Осенью 1922 года в России шёл последний этап Гражданской войны, вооружённого конфликта, развернувшегося в масштабах всей страны между советскими и антибольшевистскими вооружёнными силами. К началу 1920 года большевики захватили власть на основной части территории бывшей Российской империи. С марта 1920 года основная борьба между «красными» и «белыми» происходила на окраинах страны.

В ноябре 1921 года началось наступление Белоповстанческой армии из Приморья на север. 22 декабря белогвардейские войска заняли Хабаровск и продвинулись на запад до станции Волочаевка Амурской железной дороги. Но из-за недостатка сил и средств наступление «белых» было остановлено, и они перешли к обороне на линии Волочаевка – Верхнеспасская, создав здесь укреплённый район.

Марка Почты России, посвященная 100-летию окончания Гражданской войны

В феврале 1922 года части Красной армии под командованием Василия Блюхера перешли в наступление, отбросили передовые части противника, вышли к укрепрайону и 10 февраля начали штурм Волочаевских позиций.

рое суток, при 35-градусном морозе и глубоком снежном покрове, красноармейцы непрерывно атаковали противника, и его оборона была сломлена. 14 февраля части Красной армии заняли Хабаровск. Белогвардейцы отступили за нейтральную зону под прикрытием японских войск. В сентябре 1922 года они вновь попытались перейти в наступление.

С 4 по 25 октября 1922 года была осуществлена Приморская операция – последняя крупная операция Гражданской войны. Отразив наступление белогвардейской Земской рати под командованием генерал-лейтенанта Дитерихса в начале октября, войска Красной армии под командованием Уборевича перешли в контрнаступление.

8-9 октября штурмом был взят Спасский укрепрайон. 13-14 октября на подступах к Никольск-Уссурийскому (ныне Уссурийск) были разгромлены основные белогвардейские силы, а 19 октября войска Красной армии вышли к Владивостоку, где всё ещё находилось до 20 тысяч японских военнослужащих.

24 октября японское командование было вынуждено заключить соглашение с правительством Дальневосточной республики о выводе своих войск с Дальнего Востока.

В четыре часа дня 25 октября 1922 года части Народно-революционной армии Дальневосточной республики (НРА ДВР) под командованием И. Уборевича вошли во Владивосток. Суда с остатками японских и белогвардейских войск покинули город за два часа до вступления в город «красных». В стране завершилась Гражданская война. Через три недели Дальний Восток стал составной частью Советской республики.

Хотя взятие Красной Армией Владивостока 25 октября 1922 года традиционно считается датой окончания Гражданской войны, однако одиночные бои велись еще примерно год, а отдельные белопартизанские отряды действовали еще несколько лет.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 26 Октября 2024, 11:44:25 | Сообщение # 1301 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

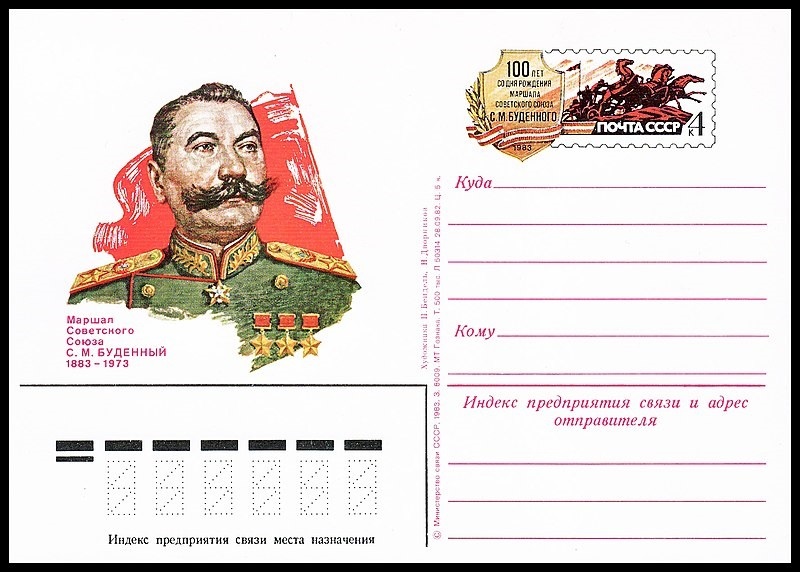

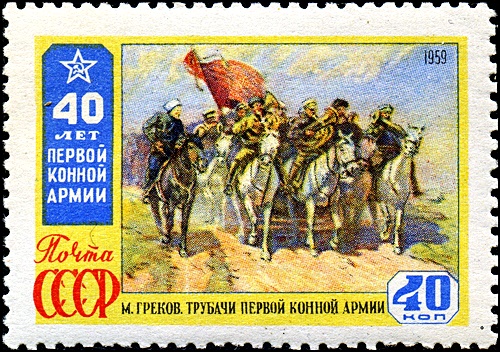

| Семен Буденный

советский военачальник, герой Гражданской войны, Маршал Советского Союза

25 апреля 1883

141 год назад

—

26 октября 1973

51 год назад

После Октябрьской революции 1917 года Буденный сформировал конный отряд для борьбы с белогвардейцами, который вскоре вырос в полк, бригаду, а затем стал кавалерийской конной дивизией, успешно действовавшей под Царицыном в 1918-1919 годах.

Уже летом 1919 года под командованием Буденного был создан конный корпус, сыгравший огромную роль в разгроме белогвардейских войск в Воронежско-Касторненской операции, а в ноябре того же года корпус был развернут в 1-ю Конную армию, благодаря которой были успешно проведены крупные операции Гражданской войны по разгрому войск Деникина, армий Пилсудского на Украине и Врангеля в Северной Таврии и Крыму.

Во время Второй мировой войны Буденный был членом Ставки Верховного Главнокомандования, принимал участие в обороне Москвы, являлся главнокомандующим Юго-Западного направления, Резервного фронта, Северо-Кавказского направления. С 1943 года он командовал кавалерией Советской Армии, был членом Высшего военного совета министерства Вооруженных Сил СССР.

В послевоенные годы Буденный был заместителем министра сельского хозяйства по коневодству (именно по его инициативе был воссоздан Московский зоотехнический институт коневодства), а затем в 1953-1954 годах он - инспектор кавалерии. Также Семен Михайлович был депутатом Верховного Совета восьми созывов, членом его Президиума с 1938 года.

Трижды Герой Советского Союза Буденный награжден многими советскими орденами и медалями, а также золотым боевым оружием с орденом Красного Знамени на нем, почетным революционным огнестрельным оружием с орденом Красного Знамени на нем и почетным оружием — шашкой с изображением Государственного герба СССР.

26 октября 1973 года Семен Михайлович Буденный скончался в Москве от кровоизлияния в мозг, был похоронен у Кремлевской стены на Красной площади столицы.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 28 Октября 2024, 11:37:43 | Сообщение # 1302 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| День освобождения Украины от фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны

28 октября Украина отмечает значимую дату в своей истории — День освобождения от фашистских захватчиков — национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины войсками Красной Армии в 1944 году.

Во время Великой Отечественной войны на территории Украины проходили битвы, многие из которых имели особо важное значение и непосредственным образом влияли на ход войны. В разное время фронтами командовали такие известные советские полководцы, как Георгий Жуков, Родион Малиновский, Федор Толбухин, Николай Ватутин, Иван Конев.

Первые населенные пункты в районе восточного Донбасса советские войска освободили в декабре 1942 года. Основные бои за освобождение республики продолжались с января 1943 года по осень 1944 года. В это время на украинской земле было сосредоточено до половины всех советских сил.

23 августа 1943 года был освобожден Харьков, в сентябре-октябре этого же года шла битва за Днепр, кульминацией которой стало изгнание фашистов из Киева. Завершила этот этап войны Карпатская операция, начавшаяся 9 сентября 1944 года. 27 октября 1944-го советские войска освободили Ужгород, а 28-го вышли на современную западную границу Украины. Всего в 1943–1944 годах Вооруженные силы СССР провели на территории УССР 15 наступательных операций.

В ходе военных действий на территории Республики погибло около 3 млн. советских воинов. Полностью или частично было разрушено свыше 700 городов и 28 тысяч сел, около 10 млн. людей осталось без крова. Общие потери населения Украины за время немецкой оккупации оцениваются в 8-10 млн. человек. Местом одного из самых массовых убийств мирного населения стало киевское урочище Бабий Яр.

В настоящее время 28 октября принято отдавать дань памяти воинам, погибшим в боях за освобождение Украины, мирным жителям, пострадавшим от действий фашистских оккупантов, и ветеранам Великой Отечественной войны.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 29 Октября 2024, 16:56:13 | Сообщение # 1303 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

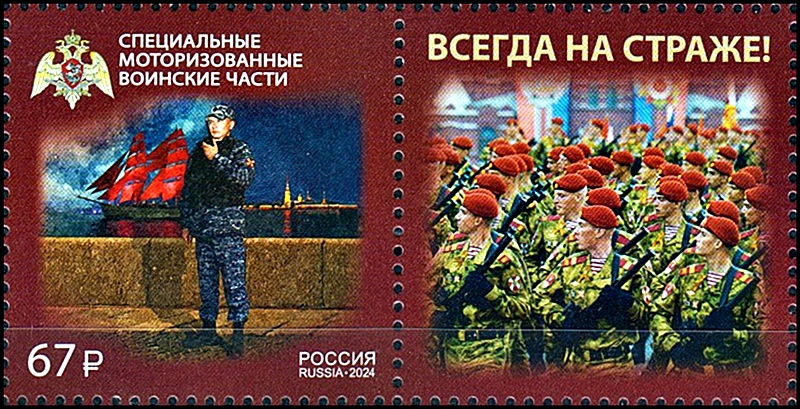

| День вневедомственной охраны Росгвардии

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба — является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

Имущество граждан России — под надежной защитой

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности.

Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое необычное, на первый взгляд, название. Накопленный c 1952 года опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и других населенных пунктах.

По данным на 2021 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 877 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу, силами нарядов групп задержания выявляются десятки тысяч преступлений.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 30 Октября 2024, 20:47:52 | Сообщение # 1304 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

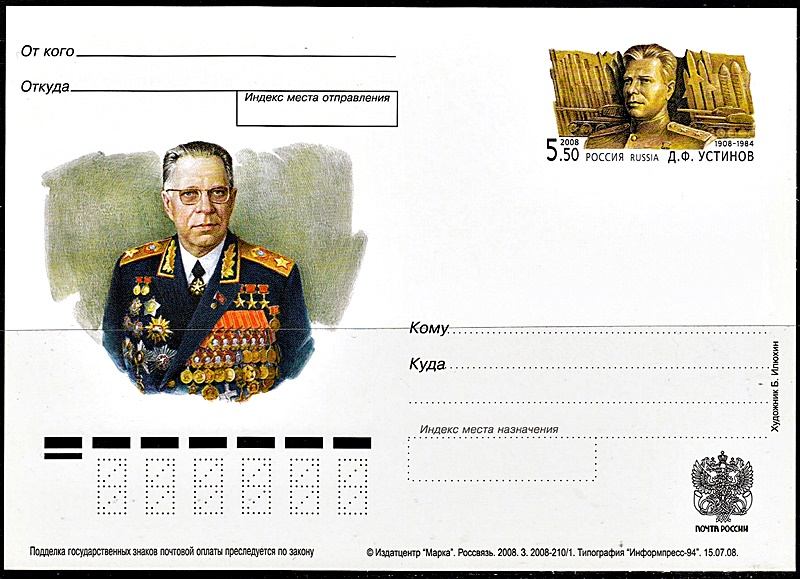

| Дмитрий Устинов

советский государственный и военный деятель, Маршал Советского Союза

30 октября 1908

116 лет назад

—

20 декабря 1984

40 лет назад

Дмитрий Федорович Устинов родился (17) 30 октября 1908 года в Самаре. Отслужив добровольцем в Красной армии в 1922-1923 годах, демобилизовался. Окончил Ленинградский военно-механический институт, трудовой путь от слесаря до директора завода связан с оборонной промышленностью.

В 1941 году Устинов был назначен Наркомом вооружения СССР. Во время войны, когда огромную роль играло производство вооружения, он возглавлял плеяду талантливых инженеров, конструкторов и руководителей производства. Проявил себя как знающий, хорошо владеющий делом руководитель. Благодаря его усилиям была хорошо организована работа всего военно-промышленного комплекса СССР.

С 1946 года Устинов – министр вооружения СССР, а с 1953 – министр оборонной промышленности СССР. Назначение Устинова министром обороны СССР в 1976 году привело к существенным изменениям в Советской Армии.

Устинов входил в неофициальное, малое Политбюро, в которое входили старейшие и наиболее влиятельные члены бывшего руководства СССР: Брежнев, главный идеолог и второй человек в партии и государстве Суслов, председатель КГБ Андропов, министр иностранных дел Громыко. В «малом» Политбюро принимались важнейшие решения, которые затем, формально утверждались на голосовании основного состава Политбюро, где голосовали иногда заочно. При принятии решения о вводе советских войск в Афганистан, Устинов поддержал Брежнева, Андропова и Громыко, и ввод войск в Афганистан был решен.

Дмитрий Федорович отличался от большей части руководства страны того времени тем, что был исключительно энергичным и предприимчивым, очень быстро решал задачи управления и руководства предприятиями, был не по годам крепким, спал по 4-4,5 часа в сутки.

Умер Дмитрий Федорович Устинов в Москве от скоротечного тяжелого воспаления легких 20 декабря 1984 года, простудившись на показе новой техники, и стал последним, чей прах был помещен в урне в Кремлевскую стену на Красной площади в Москве.

Имя Устинова носит ракетный крейсер «Маршал Устинов» в составе Северного флота.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 31 Октября 2024, 23:26:08 | Сообщение # 1305 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

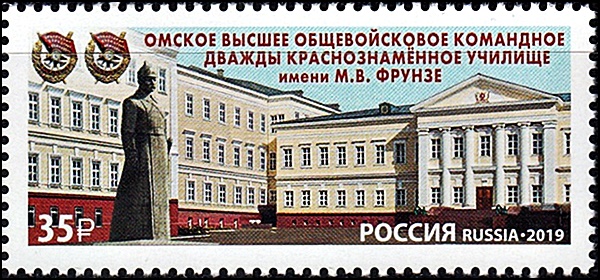

| Фрунзе Михаил Васильевич

• 2 февраля (21 января) 1885 - 31 октября 1925 •

(40 лет)

Памяти Фрунзе Михаила Васильевича...

31 октября 1925 года в Боткинской больнице после операции на желудке скончался Михаил Васильевич Фрунзе, революционер, советский государственный и военный деятель, один из наиболее крупных военачальников Красной армии во время Гражданской войны.

И.В. Сталин. Речь на похоронах М.В. Фрунзе (3 ноября 1926 г.)

Товарищи! Я не в состоянии говорить долго, моё душевное состояние не располагает к этому. Скажу лишь, что в лице товарища Фрунзе мы потеряли одного из самых чистых, самых честных и самых бесстрашных революционеров нашего времени.

Партия потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых верных и самых дисциплинированных своих руководителей.

Советская власть потеряла в лице товарища Фрунзе одного из самых смелых и самых разумных строителей нашей страны и нашего государства.

Умер Михаил Васильевич Фрунзе 31 октября 1925 года в Москве, похоронен на Красной площади.

Его именем в советское время были названы столица Киргизии (ныне Бишкек), горная вершина Памира, корабли военно-морского флота, военная академия, улицы во многих городах и селах.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 11 Ноября 2024, 00:43:33 | Сообщение # 1306 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

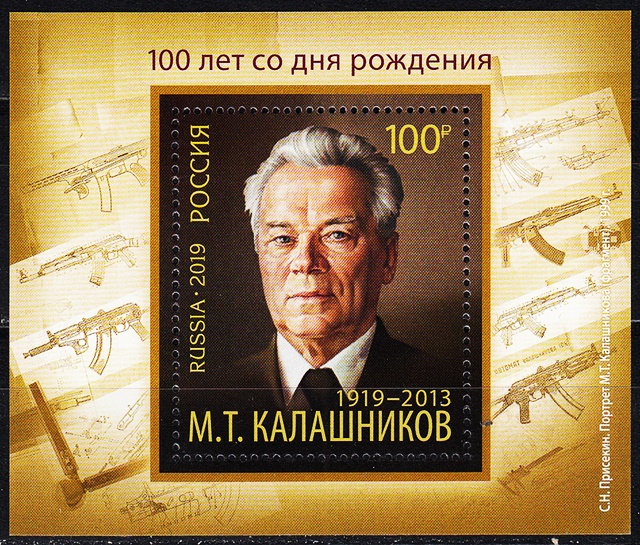

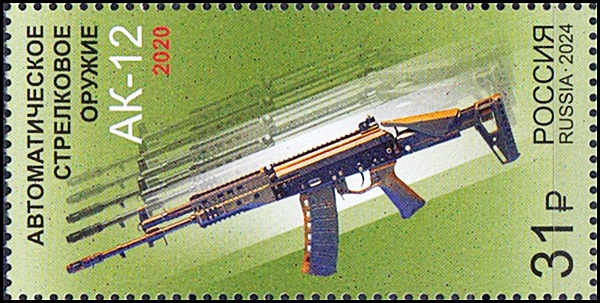

| 105 лет назад - 10 ноября 1919 года, родился Михаил Тимофеевич Калашников!

10 ноября 1919 года родился М.Т. Калашников (с. Курья, Алтайская губ.), конструктор стрелкового, оружия, генерал-лейтенант (1999), доктор технических наук, дважды Герой Социалистического Труда (1958, 1976), лауреат Ленинской и Государственной премий. Создатель всемирно известного автомата АК и АКМ, ручного пулемета РПК, других образцов стрелкового оружия.

«Убивает не автомат, убивает человек»

Вряд ли в мире найдется сегодня русское имя известное больше, чем имя оружейника Михаила Калашникова. Его знают даже те, кто не интересуется ни политикой, ни культурой, ни техникой. Его знают даже те, кто вообще не догадываются, что "калашников" – это не только автомат, но еще и человек.

Однажды американский философ и специалист по оружию Эдвард Клинтон Эзел послал письмо с таким адресом: "СССР. Михаилу Тимофеевичу Калашникову". Совсем как "на деревню дедушке". И это послание аккуратно дошло, хотя в Советском Союзе были тысячи Калашниковых.

Михаил Тимофеевич конструировал пулеметы, охотничьи ружья и другое стрелковое оружие, но главное его детище, безусловно, автомат Калашникова, который наряду с аспирином и водородной бомбой признан изобретением века. По оценке зарубежных экспертов в мире к началу 1996 года было изготовлено около 100 миллионов автоматов этого типа. Автоматом Калашникова пользуются в 55 странах мира. Он изображен на знаменах и гербах некоторых стран.

Фильм "Максим Перепелица", 1955 год. Именно в этом фильме впервые был показан широкому зрителю недавно принятый на вооружение автомат Калашникова «АК-47»

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 11 Ноября 2024, 08:23:20 | Сообщение # 1307 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

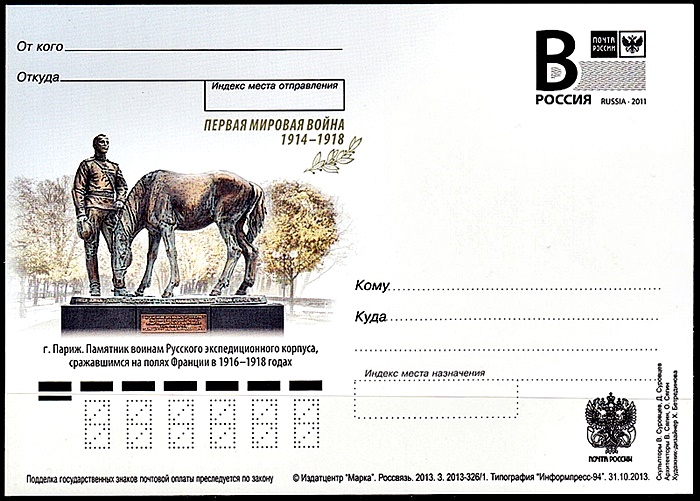

| «Памятная дата военной истории России» - 11 ноября 1918 год «Окончание Первой мировой»

Выступление на церемонии открытия памятника героям Первой мировой войны

...Сейчас мы возрождаем историческую правду о Первой мировой войне, и нам открываются несчетные примеры личного мужества и воинского искусства, истинного патриотизма российских солдат и офицеров, всего российского общества. Открывается сама роль России в то сложное, переломное для мира время, особенно в предвоенный период. Он отчетливо отражает определяющую черту характера нашей страны, нашего народа.

На протяжении многих веков Россия выступала за крепкие и доверительные отношения между государствами. Так было и накануне Первой мировой, когда Россия сделала все, чтобы убедить Европу мирно, бескровно решить конфликт между Сербией и Австро-Венгрией. Но Россия не была услышана, и ей пришлось ответить на вызов, защищая братский славянский народ, ограждая себя, своих граждан от внешней угрозы.

Россия выполнила свой союзнический долг. Ее наступления в Пруссии и в Галиции сорвали планы противника, позволили союзникам удержать фронт и защитить Париж, заставили врага бросить на восток, где отчаянно бились русские полки, значительную часть своих сил. Россия смогла сдержать этот натиск, а затем перейти в наступление. И весь мир услышал о легендарном Брусиловском прорыве.

Однако эта победа была украдена у страны. Украдена теми, кто призывал к поражению своего Отечества, своей армии, сеял распри внутри России, рвался к власти, предавая национальные интересы.

Сегодня мы восстанавливаем связь времен, непрерывность нашей истории, и Первая мировая война, ее полководцы, солдаты обретают в ней достойное место (как у нас в народе говорят, «лучше поздно, чем никогда»), а в наших сердцах приобретается та священная память, что заслужили по праву воины Первой мировой. Справедливость торжествует на страницах книг и учебников, в средствах массовой информации, в кинолентах и, конечно, в таких мемориалах, который мы с вами открываем сегодня.

Сайт Президента России

В КОМПЬЕНСКОМ ЛЕСУ

Утром 8 ноября германская делегация прибыла на станцию Ретонд в Компьенском лесу, где и была принята Верховным главнокомандующим вооруженными силами Антанты маршалом Фошем. Ей были зачитаны условия перемирия. Они предусматривали прекращение военных действий, эвакуацию в течение 14 дней оккупированных германскими войсками районов Франции, территорий Бельгии и Люксембурга, а также Эльзас-Лотарингии. Войска Антанты занимали левый берег Рейна (причем содержание оккупационной армии целиком возлагалось на Германию), а на правом берегу предусматривалось создание демилитаризованной зоны…

Германия должна была выдать Антанте 5 тыс. артиллерийских орудий, 30 тыс. пулеметов, 3 тыс. минометов, 5 тыс. паровозов, 150 тыс. вагонов, 2 тыс. самолетов, 10 тыс. грузовых автомобилей, 6 тяжелых крейсеров, 10 линейных кораблей, 8 легких крейсеров, 50 эсминцев и 160 подводных лодок. Остальные корабли германского военно-морского флота разоружались и интернировались союзниками. Блокада Германии сохранялась.

Компьенское перемирие имело ярко выраженный антисоветский характер. Согласно статье 12-й, германские войска продолжали оккупацию занятых ими территорий Советской России до тех пор, пока этот вопрос не решат союзники, «учитывая, внутреннее положение этих территорий». Предусматривался также «свободный вход и выход в Балтийское море для военных и торговых судов Антанты», подготавливавшей вооруженную интервенцию против Советской России.

Фош решительно отверг все попытки германской делегации завязать какие бы то ни было переговоры по поводу условий перемирия. Фактически это означало требование безоговорочной капитуляции. Германская делегация получила для ответа 72 часа. Срок ультиматума истекал 11 ноября в 11 часов утра по французскому времени…

По словам одного из участников компьенских переговоров, к удивлению Фоша, немцы «довольно легко» восприняли столь тяжелые условия о полной сдаче флота и оккупации левого берега Рейна, но, напротив, мертвенно бледнели и совершенно терялись, как только вставал вопрос о сдаче пушек, пулеметов и паровозов. Глава комиссии по перемирию статс-секретарь ведомства иностранных дел Эрцбергер воскликнул: «Но тогда мы пропали! Как сможем мы защищаться против большевизма?» — и немного погодя заявил: «Но вы не понимаете, что, лишая нас возможности защищаться, вы губите нас, губите также и себя. И вы пройдете через это в свою очередь!»

В конце концов, запугивая победителей «большевистской опасностью», германская делегация добилась некоторых уступок. Так, количество пулеметов, подлежащих выдаче, было снижено до 25 тыс., самолетов — до 1,7 тыс., грузовых автомобилей — до 5 тыс. Были сняты требования о выдаче подводных лодок. В остальных же пунктах условия перемирия остались без изменений. 9 ноября революционные германские рабочие и солдаты свергли монархию Гогенцоллернов. Германия была объявлена республикой. В ночь с 9 на 10 ноября Вильгельм II бежал в Голландию…

11 ноября 1918 г. в 5 часов утра по французскому времени условия перемирия были подписаны. В 11 часов раздались первые выстрелы артиллерийского салюта наций в 101 залп, возвестившего окончание первой мировой войны.

Глухов В.П. Наступление Антанты на Западном фронте и поражение Германии. История первой мировой войны 1914-1918 гг. М., 1975

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 15 Ноября 2024, 19:50:55 | Сообщение # 1308 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

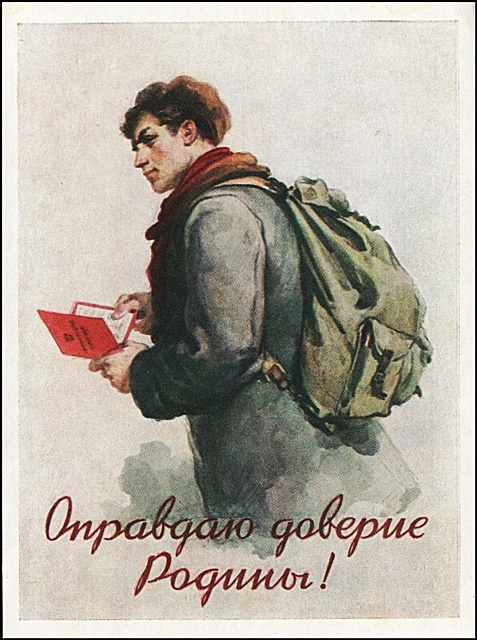

| Всероссийский день призывника

Всероссийский день призывника отмечается в России ежегодно 15 ноября, начиная с 1992 года, согласно распоряжению президента РФ Б.Н. Ельцина, в целях повышения общегосударственной значимости и престижа воинской службы, улучшения военно-патриотического воспитания молодежи.

Говоря официальным языком, призывником называют лицо мужского пола, в возрасте от 18 до 27 лет (с 2024 года — от 18 до 30 лет), подлежащее по закону призыву на действительную военную службу в ряды Вооруженных сил РФ.

Воинская повинность в России появилась много веков назад — еще в Московском государстве. Постоянную службу несли дворяне, а остальное население призывалось только в случаях военной или особой необходимости. В 15-16 веках главной военной силой была конница, а при Иване Грозном основную роль в обеспечении безопасности страны стала играть пехота. Так, первое постоянное пешее войско составили стрельцы.

Полноценная регулярная армия появилась при Петре I. Она формировалась на основе рекрутского призыва из крестьян, мещан и других податных сословий. Воинская повинность была общинной и пожизненной. Только в конце 18 века срок службы был ограничен 25 годами, в 1834 году — 20, а затем в 1855–1872 годах были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки службы. К тому же в 1862 году император Александр II освободил от повинности дворян, а позднее и представителей купеческого сословия и духовенство. Но спустя 12 лет всеобщая личная повинность, которой подлежало все мужское население страны, достигшее 21-летнего возраста, была возвращена. Кроме того, с этого момента призыв распространялся на представителей всех национальностей, проживающих в России.

К началу 20 века срок действительной службы в пехоте и пешей артиллерии составлял 3 года, в других родах сухопутных войск — 4 года, во флоте — 5 лет. Но для некоторых категорий граждан существовали льготы. Например, срок службы для молодых людей, окончивших курс учебного заведения 1-го разряда (а также шесть классов гимназии) был два года. Совершенно неспособные носить оружие по состоянию здоровья освобождались от службы. Также были избавлены от воинской повинности некоторые служители церкви.

В 1948 году был принят закон, по которому призыв граждан мужского пола проводился один раз в год в ноябре-декабре. Кроме того, в Вооруженных Силах СССР были установлены новые сроки службы: в Сухопутных войсках и Военно-воздушных силах — 3 года, в Военно-морском флоте — 4. До двух и трех лет соответственно срок срочной службы сократился в 1968 году, тогда же был введен к осеннему и весенний призыв.

Согласно Конституции Российской Федерации, принятой всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 1 июля 2020 года, защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина РФ. В случае, если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы, а также в иных установленных федеральным законом случаях он имеет право на отсрочку или замену ее альтернативной гражданской службой.

Все необходимые призывнику знания указаны в Федеральном законе № 53-ФЗ от 28 марта 1998 года «О воинской обязанности и военной службе», в котором, в частности, говорится, что «военная служба — особый вид федеральной государственной службы, исполняемой гражданами, не имеющими гражданства (подданства) иностранного государства, в Вооруженных Силах Российской Федерации...».

Призыв новобранцев в Вооруженные Силы РФ проходит 2 раза в год: с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Согласно пункту 1 статьи 26 ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», призыв на военную службу призывников включает:

— явку на медицинское освидетельствование;

— явку на заседание призывной комиссии;

— явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной службы;

— нахождение в военном комиссариате до отправки к месту прохождения военной службы.

До 2008 года срок службы призывников в Вооруженных Силах России составлял 2 года, но с 1 января 2008 года военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, служат 1 год. С 1 января 2024 года изменен и предельный возраст призыва на срочную службу — он вырастет с 27 до 30 лет. Минимальный возраст срочников останется прежним — 18 лет.

В День призывника, который совпадает с осенним призывом в ряды ВС РФ, в ряде российских городов, особенно, где есть воинские формирования и части, силами военкоматов для призывников устраиваются празднично-патриотические мероприятия, встречи с ветеранами, организуются экскурсии в воинские части и консультации для родителей призывников, показательные выступления бойцов спецподразделений и парадные смотры войск.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 17 Ноября 2024, 12:05:33 | Сообщение # 1309 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

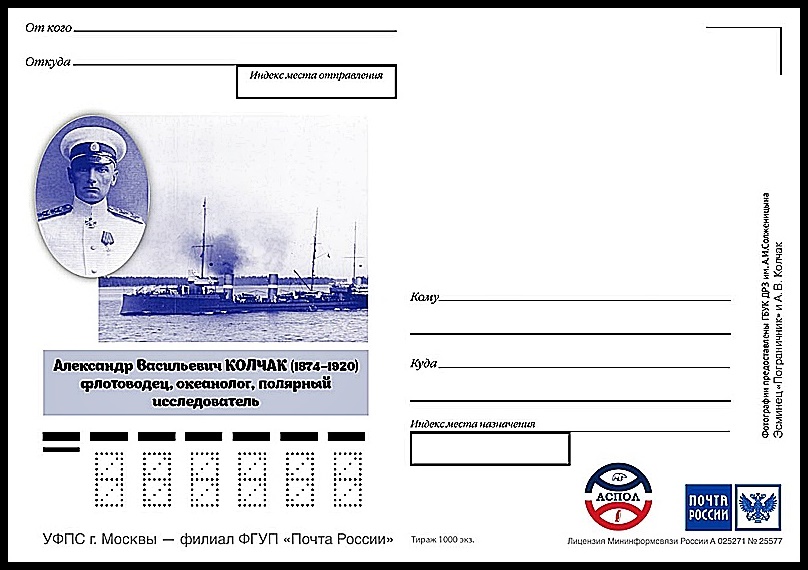

| 150 лет назад - 16 ноября 1874 года, родился Александр Васильевич Колчак, русский учёный-океанограф и адмирал...

16 ноября 1874 года родился А.В. Колчак (г. Санкт-Петербург), политический и военный деятель, адмирал (1918). В 1894 году закончил Морской кадетский корпус. Начал службу на крейсере «Рюрик». В 1900-1903 годах участвовал в полярной экспедиции барона Э. Толя. Во время русско-японской войны 1904-1905 годов отличился при обороне Порт-Артура, командуя батареей морских орудий. После сдачи крепости попал в плен к японцам. С 1906 года в течение восьми лет служил в Морском Генеральном штабе. Участник полярной экспедиции 1909 года. В должности начальника оперативного отдела Балтийского флота, а затем командира минной дивизии участвовал в Первой мировой войне.

Почтовые марки Омского правительства (адмирала Колчака)

Марки были в обращении на всей территории Сибири до конца 1920 года.

В июле 1916 года назначен командующим Черноморским флотом, но после Февральской революции 1917 года оставил пост. В июне 1917 года по приглашению американцев уезжает в США. В октябре 1918 года возвращается в Россию и назначается военным и морским министром Уфимской директории. В результате переворота 18 ноября 1918 года его объявляют «Верховным правителем России». В 1919-1920 годах его войска потерпели ряд поражений от Красной Армии, а сам адмирал попал в плен. Расстрелян 07.02.1920 г. по приговору Иркутского ВРК вместе с главой своего правительства В.Н. Пепеляевым.

"Мундир английский, табак японский, правитель омский...", – была такая веселая песенка. На долгие годы было как бы вычеркнуто из истории то доброе, что сделал Колчак для своего Отечества.

В жизни Колчака было много побед и немало поражений. И одна любовь, пережившая его самого. В 25 лет Анна Васильевна Тимирева стала гражданской женой 44-летнего адмирала. А 7 февраля 1920 года 46-летнего Колчака расстреляли большевики. После этого жизнь Тимиревой превратилась в кошмар. Без малого 20 лет с небольшими перерывами Анна Васильевна пребывала в ссылках, в промежутках между которыми работала библиотекарем, архивариусом, маляром, чертежницей, бутафором в театре. Каждый год до самой смерти – в 1975 году – она поминала возлюбленного в черную дату его гибели. В 1969-ом она написала:

И каждый год седьмого февраля

Одна с упорной памятью моей

Твою опять встречаю годовщину.

А тех, кто знал тебя, - давно уж нет,

А те, кто живы, - все давно забыли.

И этот, для меня тягчайший, день -

Для них такой же, как и все, -

Оторванный листок календаря, -

Анна Васильевна Тимирева была репрессирована, после реабилитации поселилась в Москве на улице Плющихе, дом 31 (в этом же доме свое время проживал ее сын (был расстрелян в 1938) и в тот период жила сестра Елена).

По ходатайству Шостаковича, Свешникова, Гнесиной, Хачатуряна, Ойстраха, Козловского на имя министра культуры Фурцевой ей была установлена персональная пенсия в размере 500 рублей (с 1961 года ― 50 руб.). Работала консультантом по этикету на «Мосфильме», в частности, на съёмках фильма Сергея Бондарчука «Война и мир», где снялась в эпизодической роли пожилой дамы c лорнетом на первом балу Наташи Ростовой.

В фильме Александра Муратова «Умеете ли вы жить?» (1970) снялась в роли матери директора завода (в титрах Г. Книппер). В фильме Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» снялась в эпизодической роли дамы из тургруппы, покидающей теплоход.

Умерла 31 января 1975 года. Похоронена на Ваганьковском кладбище ― участок № 17, родственное захоронение Сафоновых; на могильной плите высечено «Книпер Анна Васильевна».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 22 Ноября 2024, 14:25:43 | Сообщение # 1310 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

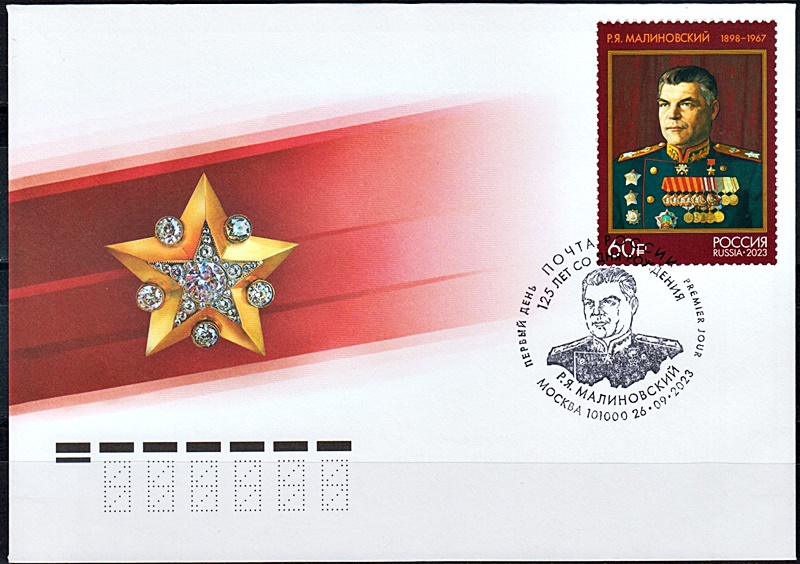

| Малиновский Родион Яковлевич

• 22 (10) ноября 1898 - 31 марта 1967 •

(68 лет)

22 (10) ноября 1898 года родился Родион Яковлевич Малиновский — советский военачальник и государственный деятель. Полководец Великой Отечественной войны, Маршал Советского Союза (1944). Дважды Герой Советского Союза, Народный герой Югославии. Министр обороны СССР (1957—1967).

Воевал в составе Русского экспедиционного корпуса во Франции, имеет французские боевые награды. После возвращения в Россию Малиновский вступил в Красную Армию, воевал против адмирала Колчака. После гражданской войны обучался в школе младшего начсостава, впоследствии получил ряд повышений по службе.

В 1930 году окончил обучение в Военной академии имени М.В. Фрунзе. После окончания Академии получает ряд высоких должностей: начальник штаба кавалерийского полка, офицер штабов Северо-Кавказского и Белорусского военных округов, начальник штаба кавалерийского корпуса.

Во время испанской гражданской войны Родион Яковлевич воевал в качестве военного советника, псевдоним «генерал Малино». Перед Великой Отечественной войной преподавал в Военной академии имени М.В. Фрунзе. В августе 1941 года принял командование 6-й армией, зимой этого же года назначен командующим Южным фронтом.

Летом 1942 года Малиновский был понижен в должности и переведен командовать 66 армией, расположенной севернее Сталинграда. Действия Малиновского под Сталинградом внесли серьезный вклад в успех Котельниковской операции и победу в Сталинградской битве.

После Сталинградских событий Малиновский был возвращен на должность командующего войсками Южным фронтом, под его руководством в 1943 году был освобожден Ростов-на-Дону, впоследствии командовал 3-им Украинским фронтом. Участвовал в освобождении Донбасса и Южной Украины.

В октябре 1944 года Малиновскому было присвоено звание «Маршал Советского Союза». Войска под его руководством нанесли множество серьезных поражений немцам на территории Венгрии, ликвидировали немецкий фронт в Австрии.

За эти успехи Малиновский был удостоен ордена «Победы». После окончания войны в Европе он был переведен на Дальний Восток, осуществил знаменитый прорыв через пустыню Гоби, приведший к окружению и полному разгрому японских войск.

За успехи на Дальневосточном фронте ему было присвоено звание Героя Советского Союза. После окончания Великой Отечественной войны Малиновский командовал Забайкальско-Амурским военным округом. В 1956 году назначается заместителем Министра обороны СССР, Главнокомандующим Сухопутными войсками СССР. Через год становится Министром Обороны СССР и остается в этой должности до самой смерти.

В гражданской жизни он увлекался шахматами, составитель множества шахматных задач, печатался в шахматных журналах. Владел французским и испанским языком.

Умер Родион Яковлевич Малиновский 31 марта 1967 года в Москве, был похоронен у Кремлевской стены.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 24 Ноября 2024, 13:55:11 | Сообщение # 1311 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

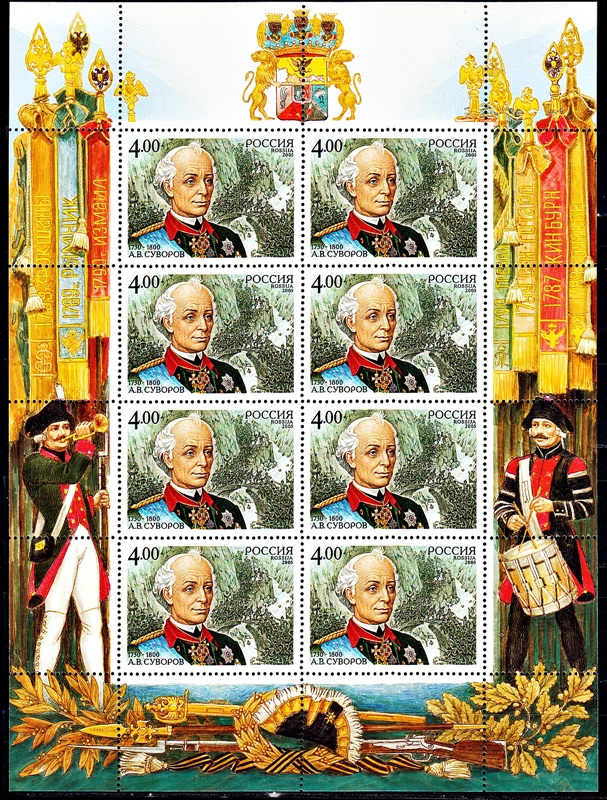

| 13 - 24 ноября Дни Памяти Александра Васильевича Суворова!

Граф Рымникский (1789), князь Италийский (1799). Генералиссимус (1799). Великий русский полководец и военный теоретик. Полководческий гений Суворова отражен в чеканной формулировке: «не проиграл ни одного сражения, причем все они были выиграны при численном превосходстве неприятеля».

Яркий во всех отношениях человек, он прославился среди современников не только своими победами, но и своей неординарностью или, как тогда говорили, - чудачествами. Для нас же, потомков, уроки Суворова - это весь его боевой путь, от Берлина и Варшавы до Измаила и Очакова, от Волги и до Альп.

Александр Петрушевский описывает один примечательный случай из жизни Суворова, «Будучи в Петергофе в карауле, он стоял на часах у Монплезира. Императрица Елизавета Петровна проходила мимо; Суворов отдал ей честь. Государыня почему-то обратила на него внимание и спросила, как его зовут. Узнав, что он сын Василия Ивановича, который был ей известен, она вынула серебряный рубль и хотела дать молодому Суворову. Он отказался взять, объяснив, что караульный устав запрещает брать часовому деньги. „Молодец“, - сказала государыня: „знаешь службу“; потрепала его по щеке и пожаловала поцеловать свою руку. „Я положу рубль здесь, на земле“, - прибавила она: „как сменишься, так возьми“. Крестовик этот Суворов хранил всю свою жизнь».

В 1754 г. выпущен из гвардии в Ингерманландский пехотный полк поручиком. По настоянию родителя служил по интендантской части с 1756 по 1758 гг. В 1758 г., после многочисленных просьб, отправлен в действующую армию в Пруссию. Назначен комендантом Мемеля. В 1759 г. подполковник Суворов - дежурный офицер штаба дивизии генерал-аншефа В.В. Фермора. На этой должности он участвовал в сражении под Кунерсдорфом (1 августа 1759). В 1760 г. принимал участие во взятии Берлина.

«Расчет времени есть главное правило ведения войны… От единого иногда мгновения разрешается жребий сражения».

«Неприятель нас не чает, щитает нас за сто верст… Вдруг мы на него, как снег на голову. Закружится у него голова! Атакуй с чем пришел, с чем Бог послал! Конница, начинай! руби, коли, гони, отрезывай, не упускай! Ура чудеса творят, братцы!»

«Все кампании различны между собой… Никакой баталии в кабинете выиграть не можно и теория без практики мертва».

«Стреляй редко, да метко. Штыком коли крепко, пуля обмишулится, а штык не обмишулится. Пуля дура, штык молодец… Богатырь заколет полдюжины, а я видал и больше. Береги пулю в дуле. Трое наскачат - первого заколи, второго застрели, третьему штыком карачун».

«Доброе имя есть принадлежность каждого честного человека; но я заключал доброе имя мое в славе моего Отечества, и все деяния мои клонились к его благоденствию».

--------------------------------------------------------------------------------------

Умер А.В. Суворов 6 мая 1800 года в Петербурге. Похоронен в Александро-Невской лавре.

«Славный подвигами на защиту Русской земли, великий учитель и воспитатель армии, генералиссимус, князь Италийский, граф Суворов-Рымникский, неизменно являл собою пример самоотверженного служения Престолу и Родине.

Грозный к врагу, милостивый к побежденному, поборник правды, радетельный о младшем и преданный военной науке, он представляет высокий образец человека и воина, сильного верою в Бога, преданностью царю и любовью к Родине».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 25 Ноября 2024, 10:30:14 | Сообщение # 1312 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

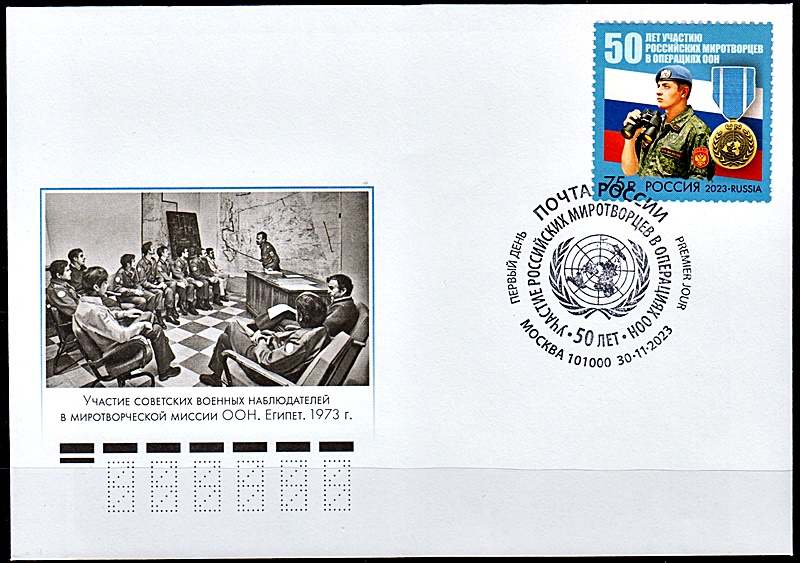

| 25 ноября – "День российского военного миротворца" !

25 ноября 1973 года впервые Советский Союз принял участие в международной миротворческой операции. Группа советских военнослужащих присутствовала в миротворческой операции на Ближнем Востоке в ходе арабо-израильского конфликта. Миротворческий контингент располагался в Египте и Сирии

25 ноября – День российского военного миротворца. В рамках обязательств Совбеза ООН Российская Федерация несет ответственность за поддержание мира и безопасности на планете.

Военнослужащие миротворческих контингентов занимаются патрулированием, наблюдением, демонстрацией силы. Наверное, наиболее важной задачей миротворцев является контроль за линией разграничения враждующих сторон. И хотя со временем спектр миротворческих задач постоянно расширяется, именно разделение противоборствующих сторон является одним из самых эффективных способов установления мира в «горячих точках».

На почтовой марке изображён военный наблюдатель ООН на фоне флага Российской Федерации, а также медаль Организации Объединённых Наций.

Со временем миротворцы подключились и к решению гуманитарных проблем мирного населения в зонах вооруженных конфликтов. Это потребовало участия в миротворческих миссиях, кроме военнослужащих, гражданских специалистов.

И хотя задачи для миротворцев все более усложняются, они оперативно реагируют на любые изменения, продолжая эффективно решать все возникающие перед ними задачи.

Совсем недавно было решено подключить российских миротворцев к урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе. Для выполнения миротворческих задач в этот регион перебросили около двух тысяч военнослужащих Вооруженных сил РФ. Их главные задачи – охрана Лачинского коридора, соединяющего Арцах и Армению, а также размещение на линии разграничения между позициями азербайджанских и армянских войск.

И хотя обе стороны конфликта уважительно и лояльно относятся к российским военнослужащим, их миссия, как и любая другая миротворческая операция в «горячей точке», сопряжена с риском для жизни. К примеру, 23 ноября российский военный был ранен в результате подрыва на мине. Это произошло в нагорнокарабахском селе Мадагиз во время работы группы по поиску тел погибших в ходе военных действий. Помимо военнослужащих Вооруженных сил РФ, в группу входили азербайджанские военные, сотрудники МЧС Арцаха и представители Международного Красного Креста. При взрыве также пострадали четверо работников службы МЧС Карабаха и погиб военнослужащий армии Азербайджана.

Памятный день 25 ноября призван напоминать о сложной и опасной службе российских миротворцев, выполняющих благородную миссию. Также сегодня отдают дань уважения всем, кто погиб при выполнении миссий по поддержанию мира в «горячих точках» нашей планеты.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 28 Ноября 2024, 17:47:35 | Сообщение # 1313 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 28 ноября вспоминаем Игоря Яковлевича Стечкина, гениального изобретателя

15.11.1922 родился Игорь Яковлевич Стечкин (умер 28.11.2001), советский и российский конструктор стрелкового оружия. Работал в Тульском ЦКИБ СОО.

Игорь Стечкин родился в городе Алексине Тульской области, в семье врача. Когда мальчику исполнилось 13 лет, семья переехала в Тулу. Здесь же он после школы поступил в Тульский механический институт на оружейно-пулеметное отделение.

Во время Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ижевск, доучивался там в высшем техническом училище имени Баумана и работал на заводе шлифовщиком. Тульский институт Стечкин закончил уже после войны. Темой его диплома была «Самозарядный пистолет калибра 7,65 мм».

На защите будущий инженер продемонстрировал работающий образец из металла. Молодого специалиста направляют в ЦКБ-14, где Стечкин занялся разработкой 9-мм пистолета. В рамках первого производственного задания на создание армейского автоматического пистолета разработал оригинальную конструкцию, которая была принята на вооружение в 1951 году под названием Автоматический пистолет Стечкина. В 1952 году за создание этого пистолета был удостоен Сталинской премии 2-й степени. С 1951 года занимался проблематикой бесшумности стрельбы и созданием систем оружия, замаскированных под предметы бытового обихода (например — портсигар). Через несколько лет конструктор создает модели ТКБ-506 и ТКБ-506 А с глушителем. В 1970-х спроектировал укороченный автомат «Модерн», «Абакан». Кроме стрелкового оружия Стечкин занимался разработкой противотанковых комплексов «Фагот» и «Конкурс». Всего Стечкин сделал более 50 изобретений, отмечен премиями СССР, орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд» и в 1992 году получил звание «Заслуженный конструктор Российской Федерации».

«Плохо смастеренная вещь всегда вызывает у меня протест».

Игорь Стечкин

«Говорили, что сразу после рождения меня стали пеленать на тумбе, где хранился револьвер отца. Может быть, это и оказало влияние на выбор ремесла».

«Этот пистолет – как первая любовь. Позже я удивлялся, откуда бралось столько сил и умений. Фидель Кастро хранил Стечкина под подушкой, Руцкой находил его самым подходящим оружием. А кто и где еще применял его, я уже и не помню».

«Я совершенно не разбираюсь в политике. Как-то раз в Тулу приехал Черномырдин. Мне доверили вручить ему пистолет «Кобальт». Пришлось идти к брату и выяснять, кто же все-таки такой этот Черномырдин. К счастью это был первый и последний раз, когда я встречал политика».

«Могу твердо сказать, что я однолюб. В моей жизни была одна жена, одна квартира, одна работа, один автомобиль. У меня имеется карандаш, которым я пользуюсь уже лет сто».

В список его произведений входят пистолеты «Бердыш», «Дротик», «Пернач»; револьвер «Кобальт»; укороченный автомат «Модерн», «Абакан», а также – противотанковые ракетные комплексы «Фагот» и «Конкурс». В общей сложности ученый является автором более пятидесяти изобретений и свыше шестидесяти разработок.

«По заказу специальных служб в пятидесятые годы я делал шпионский пистолет. Для него был изобретен особый патрон, не производящий ни шума, ни дыма, ни пламени в момент выстрела. Во ходе проверки пистолета мы выпалили в стену мастерской, почти сразу же поняв, что на другой стороне стены висит портрет со Сталиным. Пуля прошла всего в паре сантиметров от портрета. Нам здорово повезло».

После того, как состояние здоровья Стечкина существенно ухудшилось, его перевезли домой, где за ним до последнего дня ухаживал сын и бывшая жена. ЦКИБ оказал поддержку талантливому конструктору, выделив деньги на лекарства, но это не помогло. Игорь Яковлевич умер от рака 28 ноября 2001 года на руках собственного сына. Ему было семьдесят девять лет. Это произошло почти накануне 50-летнего юбилея взятия на вооружение знаменитого пистолета Стечкина, первого творения гениального разработчика. Он был погребен на Тульском Городском кладбище. На похороны пришло множество людей. Они несли к гробу красные гвоздики в знак памяти талантливому человеку, оставившему заметный след в истории отечественного оружейного дела.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 01 Декабря 2024, 08:54:14 | Сообщение # 1314 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| Жуков Георгий Константинович

• 1 декабря (19 ноября) 1896 - 18 июня 1974 •

(77 лет)

Маршал Победы - Георгий Константинович Жуков

"Мы схватились с фашизмом, когда почти вся Европа была им повержена. Мы оставались для многих наций последней надеждой. Мир затаил дыхание: выстоим мы или фашисты и тут возьмут верх?"

1 декабря (19 ноября) 1896 года родился Маршал Советского союза,четырежды Герой Советского союза, выдающийся военачальник, Георгий Константинович Жуков.

После Февральской революции 1917 сослуживцы по эскадрону избрали Жукова председателем солдатского комитета и делегатом полкового Совета. Осенью 1917 эскадрон был распущен, Жуков вернулся в Москву, а затем отправился в родную деревню. В августе 1918 вернулся на военную службу: пошел добровольцем в Первую Московскую кавалерийскую дивизию Красной Армии, сражался с войсками Колчака и Деникина, был ранен.

В марте 1919 вступил в большевистскую партию. Закончив курсы красных командиров, он вернулся на фронты гражданской войны, участвовал в 1920 в боях с войсками Врангеля. В мае 1940 Жуков был вызван в Москву, принят Сталиным и произвел на него хорошее впечатление.

Получил назначение на должность командующего крупнейшим в стране Киевским военным округом, а после ряда удачных маневров, успешного выступления на совещании высшего командного состава армии о «характере современной наступательной операции» и военно-стратегической игры Сталин назначил Жукова начальником Генерального штаба.

Со времени окончания войны до весны 1946 Жуков возглавлял Советскую военную администрацию в Германии, а затем был отозван в Москву. В марте 1946 его назначили главнокомандующим сухопутными силами.

В феврале 1955 Жуков был назначен на пост министра обороны и в июне 1957 помог Хрущеву победить в борьбе с его противниками, заявив, что армия против смещения первого секретаря ЦК и ни один танк не сдвинется с места без его, министра, приказа. Это был пик политической карьеры Георгия Жукова.

Он стал членом Президиума ЦК КПСС – высшего органа партийно-государственного руководства. Но тучи над ним уже сгущались. Хрущев, победив во внутрипартийной борьбе, не собирался терпеть растущей самостоятельности министра и продолжал настаивать на ограничении роли партии в Вооруженных силах.

В октябре 1957, сразу после его возвращения из официальной поездки в Албанию, Жуков был на заседании Президиума ЦК смещен со всех партийных и государственных постов. В народе шутили: «Жуков, как ракетоноситель, вывел Хрущева на орбиту и сгорел»...

Последующие 17 лет жизни Жуков провел в отставке. Умер 18 июня 1974.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 02 Декабря 2024, 13:59:50 | Сообщение # 1315 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| Баграмян Иван Христофорович

• 2 декабря (20 ноября) 1887 - 21 сентября 1982 •

(84 года)

Маршал Иван Баграмян

2 декабря 1887 года родился Иван Христофорович Баграмян, Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза, кавалер семи орденов Ленина, член ЦК КПСС.

В декабре 1920 года добровольно вступил в Красную армию в качестве командира эскадрона 1-го Армянского полка.

В начале Великой Отечественной войны — начальник оперативного отдела штаба Юго-Западного фронта, начальник оперативной группы Юго-Западного направления и начальник штаба Юго-Западного фронта. С июля 1942 командовал армией, с ноября 1943 — войсками 1-го Прибалтийского фронта (с марта 1945 — Земландская группа войск), с апреля 1945 — войсками 3-го Белорусского фронта.

В послевоенной жизни Баграмяна сослуживцы выделяют интересный случай. На первом заседании Верховного Совета Латвийской ССР председательствующий заговорил на латышском языке, а за ним и все остальные стали выступать по-латышски. Присутствующий на заседании в качестве депутата Баграмян взял слово, произнес речь на армянском языке. После этого все заседания велись на русском языке, который понимали все присутствующие.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 03 Декабря 2024, 14:02:03 | Сообщение # 1316 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| Кошкин Михаил Ильич

• 3 декабря (21 ноября) 1898 - 26 сентября 1940 •

(41 год)

3 декабря (21 ноября) 1898 года родился Михаил Ильич Кошкин, советский конструктор, создатель легендарного танка Т-34 - лучшего танка второй мировой. Во время войны было выпущено 35 895 «тридцатьчетверок», а всего - около 68 тысяч

Еще будучи студентом Ленинградского машиностроительного завода Кошкин попросился на практику в танковое КБ и вскоре письменно обратился к первому секретарю Ленинградского обкома С.М. Кирову с соображениями по усовершенствованию танков. Киров лично встретился с Кошкиным и оценил его идею. Это произошло в 1934 году за несколько месяцев до гибели Кирова. Именно тогда у Кошкина окрепла идея отказа от колесных систем и за счёт этого усилить вооружение и бронирование. Начинающий конструктор обещал Кирову создать такой танк и назвал его памятной цифрой по дате встречи с Кировым - «34». Работая в КБ уже инженером, он участвует в разработке Т-29, Т-35, Т-46-5, Т-III. За толстобронный T-III его в числе других в 1936 году награждают «Красной Звездой».

С 1937 года Кошкин по рекомендации Серго Орджоникидзе стал главным конструктором завода им. Коминтерна в Харькове. Здесь он совершенствует БТ-7, внедряя совершенно новый (авиационный) дизельный двигатель и беря на себя большую за него ответственность. Впоследствии все танки стали делать именно с такими двигателями.

Однако военные заказчики не хотели изменять прославленный на Хасане и воспетый в песнях колёсный вариант танка и выдали задание на разработку А-20 тоже в колесно-гусеничном варианте. Только прозорливость конструктора не позволила впасть в эту крайность. Он уговорил сподвижников и дирекцию сделать сверхпланово и без ущерба для А-20 ещё один танк, перспективный Т-32. Он был представлен Комиссии осенью 1939-го, вместе с А-20.

Бюрократические военные не приняли Т-З2. Только личное мнение Сталина позволило заводу сделать два экземпляра уже полнобронной машины, названной Т-34. Испытания Т-34 назначили на март 1940 года, а новые машины не прошли ещё испытаний ходовой части на проходимость по инструкции. Решили добираться от Харькова до Москвы своим ходом по бездорожью и этим набрать километры пробега. Простуженному в холодных цехах конструктору пришлось лично участвовать в перегоне машин и в результате он прибыл в Москву с воспалением лёгких.

17 марта 1940 года танки были восторженно оценены на полигоне под Москвой Правительственной комиссией. Ворошилов долго упрашивал Кошкина переименовать танк именем вождя, но конструктор был верен памяти С.М.Кирова и отказал Ворошилову. Видимо, это и сыграло роковую роль в судьбе машины и ее конструктора. Отношение к танку сразу же изменилось. Замнаркома обороны Кулик потребовал дополнительного испытания уже одобренной машины. Их могли отодвинуть на весну 1941 года.

Кошкин резонно опасался, что война может начаться раньше, чем будет освоено производство Т-34. Он принял решение возвращаться в Харьков своим ходом, чтобы «добрать» положенные для испытания три тысячи километров пробега. Больной пневмонией Кошкин больше недели возвращался в железной коробке в Харьков и прибыл на завод в полубессознательном состоянии. Его тут же доставили в больницу, но спасти уже не смогли.

Благодаря своим боевым качествам Т-34 был признан лучшим танком Второй мировой войны. Серийный выпуск Т-34 и его модификаций осуществлялся в военные и послевоенные годы. Во время войны было выпущено 35 895 «тридцатьчетверок», а всего - около 68 тысяч. До настоящего времени дошло большое количество этих танков различных модификаций в виде памятников и музейных экспонатов. Последняя (Т-34-85)- состоит на вооружении некоторых стран и по сей день.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 05 Декабря 2024, 21:21:01 | Сообщение # 1317 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 1714 - 5 ноября 1714 года Петром I учреждён орден Святой Великомученицы Екатерины - высший орден для награждения женщин в Российской Империи.

***

Орден Святой Великомученицы Екатерины был создан Петром I в честь супруги, сопровождавшей его в Прутском походе против турок летом 1711 г.

До сих пор идут споры о роли Екатерины в тех трагических событиях (по легенде, она пожертвовала драгоценности на подкуп турецкого командующего).

Как бы там ни было, 24 ноября 1714 г. царь лично возложил знаки нового ордена на свою жену. За весь XVIII век его получили лишь 76 женщин.

Несмотря на то, что этот орден являлся исключительно женским, 5 февраля 1727 г. Екатерина I наградила им 12-летнего камергера Александра Меншикова — сына всесильного временщика светлейшего князя Александра Даниловича Меншикова. Считается, что так императрица пошутила над застенчивостью юноши.

Орден Александр носил лишь полгода. 8 сентября 1727 г. его отец был арестован, лишён всего и сослан с семьёй в Берёзов. У Александра изъяли орден Св. Екатерины, который затем Пётр II отдал своей сестре великой княжне Наталье Алексеевне.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 07 Декабря 2024, 12:54:38 | Сообщение # 1318 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 1769 - 7 декабря (26 ноября) 1769 года Российская императрица Екатерина II учредила Военный орден Святого великомученика и Победоносца Георгия.

***

В тот же день, как автор Указа о создании новой награды, царица возложила на себя знаки первого ордена Святого Георгия 1-й степени.

Впервые в России орден был разделен на 4 степени и предназначался для награждения сугубо за отличие в военных подвигах. В 1807 учредили «Знак отличия военного ордена» для нижних чинов, причисленных к ордену Святого Георгия.

Орден Святого Георгия — высшая военная награда Российской Федерации. Ею награждаются старшие и высшие офицеры за проведение боевых операций, завершившихся полным разгромом врага. Имеет четыре степени, высшей является первая. Орден Святого Георгия I и II степеней имеет знак и звезду, III и IV степеней ― только знак.

На почтовой марке изображены: знак и звезда ордена Святого Георгия I степени.

Знак отличия Георгиевский крест восстановлен с небольшими изменениями внешнего облика и статута в 1992 году. Положение о Георгиевском Кресте предполагает награждение рядового состава Российской армии (солдат и матросов), сержантского и старшинского состава, а также прапорщиков, мичманов и младших офицеров.

Позднее приобрел неофициальное название «солдатского Георгия». Число награждений 1 человека знаком отличия не ограничивали.

До революции «Георгий» высшей категории вручался лишь 25 раз. Первым кавалером после Екатерины II стал в 1770 граф П.А. Румянцев-Задунайский «за одержанную над неприятелем 21 июля 1770 под Кагулом победу». Последним —в 1877 великий князь Николай Николаевич Старший «за овладение 28-го Ноября 1877 года твердынями Плевны и пленение армии Османа-Паши».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 08 Декабря 2024, 19:00:19 | Сообщение # 1319 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 8 декабря 1832 г. 192 года назад

Основана Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил России – старейшее учебное заведение страны в системе высшего военного образования. Официальное открытие академии состоялось в Санкт-Петербурге 8 декабря 1832 года (26 ноября по старому стилю), в день Святого Георгия Победоносца, в присутствии императора Николая I, по чьему велению она и была создана.

Академия, которая получила название Императорская военная академия, предназначалась для «образования офицеров к службе Генерального штаба» и «вящего распространения военных познаний». Она сразу же заняла центральное место в системе военного образования России. С 1855 года учебное заведение стало именоваться Николаевской академией Генерального штаба, обучение в которой в русской армии приравнивалось к особому отличию и считалось почетным.

С 1832 по 1918 годы в ее стенах было подготовлено 4532 офицера. Выпускники академии ярко проявили себя как на поприще военной службы, так и в государственной деятельности. Это великие полководцы, военачальники и прославленные учёные России — Д. Милютин, Н. Пржевальский, М. Скобелев, А. Куропаткин, Б. Шапошников и другие.

Ученые и преподаватели дореволюционной академии внесли большой вклад в развитие теории и практики военного строительства, разработку уставов, наставлений, военно-теоретических и исторических трудов. Благодаря их усилиям и научным исследованиям российская военная наука прошла этапы становления и получила широкое признание в России и за ее пределами.

В 1918 году Академия прекратила свое существование и была воссоздана в 1936 году уже в Москве, перед ней была поставлена задача — готовить высоко квалифицированных командиров для несения службы Генерального штаба в органах высшего командования Красной Армии. Также академия стала центром научно-методических работ в области военной стратегии и оперативного искусства.

Сегодня Военная академия Генерального штаба ВС РФ является главным высшим военно-учебным заведением страны и ведущим центром научных исследований в области обороны и обеспечения военной безопасности государства, военного строительства, применения ВС РФ, военного и государственного управления.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 09 Декабря 2024, 17:49:56 | Сообщение # 1320 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| День Героев Отечества в России

День Героев Отечества — это памятная дата России, которая отмечается ежегодно 9 декабря. Она установлена Федеральным законом Российской Федерации № 22-ФЗ от 28 февраля 2007 года «О внесении изменения в статью 1-1 Федерального закона «О днях воинской славы и памятных датах России».

Надо сказать, что свою историю праздник ведёт ещё с 18 века. Эта декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II — в 1769 году она учредила орден Святого Георгия Победоносца. В те годы этим орденом награждались воины, проявившие в бою доблесть, отвагу и смелость.

До 1917 года в день памяти Святого Георгия (26 ноября по старому стилю) в России отмечался праздник георгиевских кавалеров. После Октябрьской революции 1917 года праздник, как и орден, были упразднены.

В 1943 году для награждения рядового и сержантского состава, отличившегося на фронтах Великой Отечественной войны, был учрежден своеобразный аналог российского ордена Святого Георгия Победоносца — орден Славы I, II и III степени, награждение которым проводилось до лета 1945 года. За этот период его полными кавалерами стали 2640 человек.

В 1992 году орден Святого Георгия был восстановлен в Российской Федерации. Статус высшей военной награды был возвращён ордену в 2000 году в соответствии с Указом Президента РФ № 1463 от 8 августа 2000 года «Об утверждении статута ордена Святого Георгия, положения о знаке отличия — Георгиевском кресте».

Сегодня День Героев Отечества — дань высочайшего государственного и общественного уважения к тем, кто удостоен самых почетных государственных наград — званий Героев Советского Союза, Российской Федерации, ордена Святого Георгия и ордена Славы.

Он знаменует подвиги всех, кто своими делами, поступками, своей жизнью показал пример подлинного служения Родине.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 11 Декабря 2024, 17:43:12 | Сообщение # 1321 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| Ковпак Сидор Артемьевич

• 7 июня (26 мая) 1887 - 11 декабря 1967 •

(80 лет)

Памяти легендарного Ковпака...

11 декабря 1967 года скончался Сидор Артемьевич Ковпак, генерал-майор, дважды Герой Советского Союза, командир Путивльского партизанского отряда.

Во время Гражданской войны возглавлял местный партизанский отряд, боровшийся на Украине с немецкими оккупантами вместе с отрядами А. Я. Пархоменко, затем был бойцом 25-й Чапаевской дивизии на Восточном фронте, где занимался разоружением казаков, участвовал в боях с армиями генералов А. И. Деникина и Врангеля на Южном фронте.

В 1921—1926 годах — помощник уездного военкома, уездный военком, военком Павлоградского округа Екатеринославской губернии (с 1926 года — Днепропетровская область Украины). Одновременно в 1925—1926 — председатель сельскохозяйственной артели в селе Вербки. С 1926 года — директор Павлоградского военно-кооперативного хозяйства, затем — председатель сельскохозяйственного кооператива в Путивле, с 1935 — заведующий дорожным отделом Путивльского райисполкома, с 1937 — председатель Путивльского горисполкома Сумской области Украинской ССР.

Участник Великой Отечественной войны с сентября 1941 года. Один из организаторов партизанского движения на Украине — командир Путивльского партизанского отряда, а затем — соединения партизанских отрядов Сумской области. Также к партизанскому движению был причастен его брат, Семен Артемьевич.

В 1941—1942 годах соединением Ковпака были осуществлены рейды в тылу врага по Сумской, Курской, Орловской и Брянской областям, в 1942—1943 годах — рейд из брянских лесов на Правобережную Украину по Гомельской, Пинской, Волынской, Ровенской, Житомирской и Киевской областям; в 1943 году — Карпатский рейд. Сумское партизанское соединение под командованием Ковпака прошло с боями по тылам немецко-фашистских войск более 10 тысяч километров, разгромило гарнизоны противника в 39 населённых пунктах. Рейды Ковпака сыграли большую роль в развёртывании партизанского движения против немецких оккупантов.

31 августа 1942 года был лично принят Сталиным и Ворошиловым в Москве, где вместе с другими партизанскими командирами участвовал в совещании. Партизанскому соединению Ковпака была поставлена задача совершить рейд за Днепр с целью расширения партизанской борьбы на Правобережную Украину. В апреле 1943 года С. А. Ковпаку было присвоено воинское звание «генерал-майор». В январе 1944 года Сумское партизанское соединение было переименовано в 1-ю Украинскую партизанскую дивизию имени С. А. Ковпака под командованием П. П. Вершигоры.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 17 Декабря 2024, 13:43:19 | Сообщение # 1322 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| День образования Российской фельдъегерской связи

17 декабря в России отмечается День сотрудников Государственной фельдъегерской службы. Фельдъегерь — военный курьер по доставке важнейших государственных документов.

Одним из первых Указов императора Павла I после восхождения его на российский престол в ноябре 1796 года был Указ об учреждении в России Фельдъегерского корпуса, изданный 17 декабря 1796 года. Сегодня эта дата считается Днём образования Российской фельдъегерской связи.

Хотя свою историю корпус ведёт от службы почтовых курьеров и полевой почты русской армии, создание которых было официально закреплено Воинским уставом 1716 года, но именно Указом Павла I эта служба была преобразована в самостоятельный орган государственной и военной связи.

Создание фельдъегерского корпуса стало одним из этапов реформы Павла I, проводимой императором в армии, аппарате государственного управления, а также и в военно-курьерской связи. Это была специальная воинская часть, в задачи которой входило выполнение поручений по связи, а также специальных поручений императора. Штат первой части состоял из 1 офицера и 13 фельдъегерей.

Начав практически выполнять императорские поручения, фельдъегерская служба сразу попала в атмосферу чрезвычайной занятости — доставка важнейших правительственных документов во все уголки России и за границу, а также выполнение многочисленных личных поручений императора требовали значительных усилий и времени. Буквально в первые дни стало понятно, что необходимо расширение штата военных курьеров.

Новый штат был набран из личного состава Лейб-гвардии Кавалергардского полка, в который подбирались самые рослые и красивые люди, а также за счет унтер-офицеров Лейб-гвардии Измайловского, Преображенского и Семеновского полков.

На почтовых марках изображены:

– гренадер и фузилёр лейб-гвардии Преображенского полка 1712 г.;

– штаб-офицер и рядовой лейб-гвардии Преображенского полка 1814 г.;

– адъютант и рядовой лейб-гвардии Преображенского полка 1913 г.;

– знамённая группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка 2023 г.

На протяжении последующих десятилетий службы и вплоть до наших дней фельдъегерский корпус рос, переоснащался, и ни разу со дня основания фельдъегерская служба не прекращала свою деятельность, даже во время Октябрьской революции 1917 года и Великой Отечественной войны.

Задачи Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации (ГФС России), которая является федеральной службой в структуре федеральных органов исполнительной власти РФ, определены в Положении о Государственной фельдъегерской службе Российской Федерации, утвержденном Указом Президента РФ № 1074 «Вопросы Государственной фельдъегерской службы Российской Федерации» от 13 августа 2004 года.

В соответствии с Положением, в задачи службы входит оперативная доставка и гарантированная сохранность отправлений особой важности; доставка корреспонденции за рубеж; доставка корреспонденции глав зарубежных государств и глав правительств зарубежных государств, органов государственной власти государств — участников Соглашения о Межправительственной фельдъегерской связи; доставка корреспонденции органов Содружества Независимых Государств, расположенных на территории Российской Федерации и другие. Подчиняется служба непосредственно Президенту России.

За два столетия своей деятельности фельдъегерская служба, обеспечивая доставку важнейших государственных документов при их полной и гарантированной сохранности, показала себя одним из самых надежных видов связи. И, несмотря на научные и технические достижения, аналогов фельдъегерской службе по срокам, гарантии секретности и обязательности доставки корреспонденции в России по-прежнему не существует.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 18 Декабря 2024, 08:37:11 | Сообщение # 1323 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 18 декабря 1941 года геройски погиб Дмитрий Лавриненко – самый результативный танкист в Красной Армии

18 декабря 1941 года на подступах к Волоколамску погиб Дмитрий Лавриненко – самый результативный танкист в Красной Армии. После очередной победы шел с докладом, не обращая внимания на разрывы мин… За 2,5 месяца боев 27-летний герой-танкист участвовал в 28 схватках, трижды горел, уничтожив 52 немецких танка. В день своей гибели Лавриненко успел уничтожить вражеский танк.

Осенью 1941 года Красная Армия вела ожесточенные бои на подступах к советской столице. Гитлеровские полчища, рвавшиеся к Москве, столкнулись с невиданным прежде сопротивлением советских бойцов. Для немцев это было шоком – планы блицкрига рассыпались на глазах и причиной тому был, в первую очередь, настоящий героизм советских солдат и офицеров.

6 октября 1941 года части 4-й танковой бригады, находившейся в тот момент в районе села Первый Воин на Орловщине, столкнулись с превосходящими силами противника. На них наступали танковые и мотопехотные подразделения 4-й танковой дивизии, которой командовал генерал-майор Вилибальд фон Лангерман унд Эрленкамп. Для того, чтобы помочь советским пехотинцам отбиться от танков противника, командование бригады срочно направило на помощь группу из четырех танков Т-34. Командовать группой был назначен старший лейтенант Дмитрий Лавриненко....

-------------------------------------------------------------

Провоевав всего два с половиной месяца, старший лейтенант Дмитрий Лавриненко стал самым эффективным танкистом РККА, уничтожив 52 танка противника. Можно себе представить, какой урон он нанес противнику и далее, не погибни от шального осколка! Ведь впереди было еще три с лишним года войны.

Интересно, что, несмотря на представление к званию Героя Советского Союза в декабре 1941 года, Лавриненко лишь в 1990 году был посмертно награжден этой высокой наградой. На момент же смерти он посмертно получил орден Ленина (22 декабря 1941 года)...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 19 Декабря 2024, 10:49:09 | Сообщение # 1324 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26252

Статус: Присутствует

| 19 декабря 1943 года День рождения "Суворовских училищ!

19 декабря 1943 года считается днём рождения суворовских училищ, учреждённых Наркоматом обороны СССР с «целью подготовить мальчиков к военной службе в офицерском звании и дать им общее среднее образование».

19 декабря 1943 года основаны: Калининское Суворовское военное училище (ныне Тверское) и Орловское суворовское военное училище (ныне Екатеринбургское).

Идею подал в письме к Сталину в апреле 1943 года генерал-майор Алексей Алексеевич Игнатьев, в 1894-м окончивший кадетский корпус в Киеве.

Бывший граф, автор мемуаров «Пятьдесят лет в строю», трудившийся на склоне лет в Воениздате, скромно предлагал сформировать один кадетский корпус в Москве.

Глава государства, однако, мелочиться не стал и распорядился создать девять новых учебных заведений, назвав их суворовскими училищами.

В 1943 году Суворов был уже признанным советским символом: с 1934-го имя полководца в качестве положительного героя и патриота, а не «эксплуататора из ФКЭ» (феодально-крепостнической эпохи) было возвращено в преподавание истории всех уровней.

В начале 1941 года на экраны вышел кинофильм «Суворов» режиссёров Всеволода Пудовкина и Михаила Доллера, после чего советскому зрителю пришлось различать двух Николаев Черкасовых – тот, что помоложе, Николай Константинович, играл Александра Невского и Ивана Грозного у Эйзенштейна, а тот, что постарше, Николай Петрович, предстал в образе Суворова в последние годы жизни.

Наконец, в 1942 году был учреждён полководческий орден Суворова трёх степеней, а первые награждения им начались как раз в 1943-м. Таким образом, первые суворовцы военных лет хорошо знали, в честь кого их училище называется именно так.

Под присмотром товарища Берии

Но при этом никакого прямого возврата к дореволюционным кадетским корпусам не предполагалось и близко, и записывать суворовские училища начиная с 1943 года в «историю российского кадетства» нелепо примерно так же, как и шельмование Суворова ужасной аббревиатурой ФКЭ.

Новые военные учебные заведения в том самом постановлении от 21 августа создавались не сами по себе, а наряду с заведениями традиционными – специальными ремесленными училищами, детскими домами и приёмниками-распределителями.