|

Политическая филателия и войны

|

|

| Sokol | Дата: Понедельник, 30 Декабря 2024, 19:14:00 | Сообщение # 1331 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| Мерецков Кирилл Афанасьевич

• 7 июня (26 мая) 1897 - 30 декабря 1968 •

(71 год)

Памяти Маршала Мерецкова

30 декабря 1968 года скончался Кирилл Афанасьевич Мерецков, крупный советский военачальник, Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза, кавалер ордена «Победа», командовавший в годы Великой Отечественной войны Карельским фронтом и во время войны с Японией Первым Дальневосточным фронтом.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 01 Января 2025, 21:10:00 | Сообщение # 1332 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 1924 - Первый номер «Красной звезды»

1 января 1924 года в Москве вышел первый номер центральной военной газеты «Красная звезда».

В годы Великой Отечественной войны а страницах газеты постоянно публиковались материалы о массовом героизме защитников Отечества на фронте и в тылу. Каждый номер был полон стремления вселить в читателей уверенность в победе над врагом, поднять боевой дух воинов, вдохновить их на подвиги. Корреспонденты газеты постоянно находились в местах решающих событий, 17 из них погибли, выполняя редакционные задания.

В «Красной звезде» военных лет работали такие известные писатели как М. А. Шолохов, А. Н. Толстой, В. В. Вишневский, И. Г. Эренбург, К. М. Симонов, П. А. Павленко, В. Л. Василевская, А. А. Сурков и другие.

За время своего существования газета «Красная звезда» была награждена орденами Красной Звезды (1933) и Красного Знамени (1945), орденом Ленина (1965) и орденом Октябрьской Революции (1974).

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 03 Января 2025, 09:56:29 | Сообщение # 1333 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| Пархоменко Александр Яковлевич

• 24 (12) декабря 1886 - 3 января 1921 •

(34 года)

Памяти Пархоменко...

В бою с махновцами у села Бузовка (ныне Черкасская область) погиб начальник 14-й кавалерийской дивизии РККА А.Я.Пархоменко.

24 (12) декабря 1886 года родился Александр Яковлевич Пархоменко (24 (12) декабря 1886 - 3 января 1921) - революционер, герой Гражданской войны, член Коммунистической партии с 1904 года.

***

Родился А. Я. Пархоменко в 1886 году в семье крестьянина-бедняка в селе Макаров Яр, Луганской области. В школе он смог учиться лишь два года, а потом пришлось батрачить у кулаков. С 1902. г. Пархоменко работал на паровозостроительном заводе Гартмана в Луганске. В 1904 г. восемнадцатилетним юношей вступает в ряды большевистской партии.

В дни революции 1905 г. в Луганске был создан Совет рабочих депутатов во главе с К.Е. Ворошиловым. Членом Совета от рабочих паровозостроительного завода был избран А. Я. Пархоменко.

Февральская революция 1917 г. застала его в Москве. Пархоменко возглавляет восставшую роту солдат. Его избирают депутатом Московского Совета.

В период борьбы за социалистическую революцию партия вновь посылает Пархоменко вместе с Ворошиловым в Донбасс. Здесь они развернули большую работу по подготовке к решающим боям за власть Советов.

Осенью 1919 г. А. Я. Пархоменко назначается особоуполномоченным Реввоенсовета Первой Конной Армии и с апреля 1920 г. — командиром 14-й кавалерийской дивизии. Здесь во всей полноте развернулся его военный талант. Пархоменко непрерывно находился на фронтах, участвовал в боях с белоказаками, врангелевцами, махновцами и другими врагами молодой Советской республики. И всегда он был впереди.

В январе 1921 г., преследуя бандитов, Пархоменко оторвался от своей части и, далеко зайдя вперед на тачанке, неожиданно попал в расположение бандитов. В жестокой схватке он пал смертью храбрых.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 05 Января 2025, 15:50:03 | Сообщение # 1334 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 5 января 1905 г. 120 лет назад

В ходе русско-японской войны капитулировала крепость Порт-Артур

Порт-Артур – китайский город Люйшунь на берегу Желтого моря, который возник в 80-х годах 19 века на юге полуострова Ляодун. Китайское правительство решило построить там военно-морскую базу. Начатые фортификационные работы были сорваны Японо-китайской войной (1894–1895). Китай потерпел в ней поражение и уступил весь полуостров Японии. Вскоре, в результате совместного протеста России, Германии и Франции, Китай получил его обратно.

В 1898 году Россия получила права на аренду Порт-Артура и Ляодунского полуострова сроком на 25 лет. В 1901 году началось строительство Порт-Артурской крепости. На рейде встала 1-я Тихоокеанская эскадра адмирала Старка (7 броненосцев, 9 крейсеров, 24 миноносца, 4 канонерские лодки и другие суда). Главной задачей гарнизона и флота была защита русских владений в Китае от нападения японских войск.

Почтовый блок России, посвящённый 100-летию героической обороны Порт-Артура

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

В феврале 1904 года японский флот внезапно атаковал Тихоокеанскую эскадру, стоявшую на рейде без боевого охранения. Японские миноносцы повредили три русских корабля и заперли флот до прихода своих главных сил в гавани Порт-Артура. Русская эскадра до середины августа несколько раз пыталась выйти в море, но все время сталкивалась с японским флотом и возвращалась обратно.

(6) 19 августа начался штурм крепости. Японцы под командованием генерала Ноги смогли вклиниться на отдельных участках в линию обороны, потеряв за пять дней 20 тысяч солдат. Русская армия лишилась около 6 тысяч бойцов. Второй и третий штурмы позволили японцам захватить три русских укрепления. Но и это не дало осаждающим стратегического преимущества.

Лишь после 4-го штурма, проведенного (22 ноября) 5 декабря, японцы, потеряв 8 тысяч человек, захватили господствовавшую над городом гору Высокую и начали обстрел запертой на рейде эскадры. (2) 15 декабря погиб организатор и вдохновитель обороны Порт-Артура генерал Кондратенко со всем своим штабом.

(20 декабря 1904) 2 января 1905 года генерал Стессель заявил о своем намерении вступить в переговоры о сдаче. (23 декабря 1904) 5 января 1905 года была заключена капитуляция, согласно которой гарнизон в составе 32 000 человек (включая больных и раненых) сдавался военнопленными со всеми запасами боевого снаряжения.

Героическая оборона Порт-Артура продолжалась 329 дней. В борьбе за город японцы потеряли более 110 тысяч человек и 15 боевых кораблей. Заключенный после войны Портсмутский мирный договор аннулировал права России на город и передал их Японии. Срок аренды истек в 1923 году, но японское правительство отказалось вернуть город Китаю. До конца Второй мировой войны Порт-Артур служил Японии военно-морской базой и плацдармом для проникновения в Маньчжурию.

В августе 1945 года город был захвачен советскими десантниками и после капитуляции Японии получил статус базы совместного использования СССР и Китаем. Срок договора предусматривал такое использование в течение 30 лет. За первое десятилетие Советский Союз восстановил все разрушенные войной сооружения и построил ряд новых. А в мае 1955 года безвозмездно передал все это Китаю в качестве акта дружбы.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 08 Января 2025, 12:43:24 | Сообщение # 1335 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 8 января 1942 года - начало Ржевской битвы во время Великой Отечественной войны

1942 - Началась Ржевская битва во время Великой Отечественной войны.

Ржевская битва - боевые действия, проходившие во время Великой Отечественной войны в период с 8 января 1942 года по 31 марта 1943 года. Под этим названием условно объединяют 4 наступательные операции, которые провели советские войска Западного (Г.К. Жуков) и Калининского фронтов (И.С. Конев) против группы армий "Центр" на Ржевско-Сычёвско-Вяземском направлении.

Ржевская битва была одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, но до сих пор нет единого ответа, сколько советских солдат полегло на ржевской земле. Источники указывают разные цифры: от 1 до 2 млн. человек. Также одну из операций, Ржевско-Вяземскую, часть историков относят к Московской битве, а не Ржевской. Объясняется это тем, что операции не были частями единого наступления, между ними были временные интервалы от полутора до трех месяцев.

"Я убит и не знаю - наш ли Ржев наконец?"

К 75-летию одного из самых жестоких сражений Великой Отечественной войны

"Десятки тысяч солдат помнят эти ключевые точки войны в России и не забудут их никогда, - писал в 60-е, обобщая воспоминания немецких ветеранов Второй мировой, журналист Пауль Карель. - Такие названия, как Сталинград, Севастополь, Ростов. Конечно, Ленинград и Москва. И Ржев, городок на верхней Волге".

Переправа через водный рубеж под Ржевом. 375-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Николая Александровича Соколова. Северо-Западный фронт 1942 год.

Переправа через водный рубеж под Ржевом. 375-я стрелковая дивизия под командованием генерал-майора Николая Александровича Соколова. Северо-Западный фронт 1942 год.

Битве за него исполняется 75 лет. Но подробно писать о боях подо Ржевом стали у нас только в 90-е. При том что для интересовавшихся историей войны Ржев был символом и раньше. Символом тяжелых, кровавых боев почти без продвижения вперед.

Об этом говорило все то немногое, о чем вскользь упоминали мемуаристы, публицисты, писатели. И, конечно, шедевр русской поэзии - "Я убит подо Ржевом" Александра Твардовского.

Я убит подо Ржевом,

В безыменном болоте,

В пятой роте, на левом,

При жестоком налете.

Я не слышал разрыва,

Я не видел той вспышки, —

Точно в пропасть с обрыва —

И ни дна ни покрышки.

Весна 1942-го: безнадежные атаки

В марте 1942 года Сталин приказал срезать выступ по частям - и для начала овладеть Ржевом и Оленином. Ударами с севера, откуда еще с конца января наступала 30-я армия.

Но тут стала ощущаться нехватка боеприпасов. Зима и весна 42-го - это время спада военного производства, порожденного эвакуацией предприятий на восток...

И весенние попытки наступать на Ржев - это атаки почти или совсем без артиллерийской подготовки. Под огнем ничем не подавленных пулеметов и минометов.

И на мокром лугу, там и сям, бугорочками серыми

Оставались лежать в посеченных шинелях тела...

Кто-то где-то ошибся. Что где-то не сделали.

А пехота все эти ошибки оплачивай кровью сполна.

Автор этих строк, Юрий Белаш воевал на других фронтах. Но, выбирая в июле 42-го севернее Ржева, на отбитой весной высотке, места для орудий, лейтенант Петр Михин заметил, что "у самых корней травы в землю вросли какие-то мешки. Потянул за один из них, и, о ужас, увидел, что никакие это не мешки, а солдатские шинели. Шинели были серые, наши, солдатские, а в них останки человеческих тел. Трупы иссохли, сморщились и почернели"...

Это тогда, весной 42-го, северо-западнее Ржева воевал и был ранен сержант 132-й стрелковой бригады Вячеслав Кондратьев. Тот, кто первым подробно рассказал в повести "Сашка" о бедовавших под "ржевскими деревеньками, которые брали, брали, да так и не смогли взять", "битых-перебитых ротах в тринадцать штыков", "измытаренных, оголодалых, моклых". О распутице, из-за которой "полкотелка жидни пшенки на двоих - и будь здоров"...

20 апреля 1942 года войска Жукова и Конева прекратили безнадежные атаки.

В июле Ржевско-Вяземский выступ даже раздался к западу - немцы окружили 39-ю армию и заняли район между Ржевом и Белым.

Это там, под Белым, попал в плен будущий писатель Юрий Пиляр.

Фронт горел, не стихая,

Как на теле рубец.

Я убит и не знаю,

Наш ли Ржев наконец.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 09 Января 2025, 22:35:20 | Сообщение # 1336 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| Грабин Василий Гаврилович

• 9 января 1900 (28 декабря 1899) - 18 апреля 1980 •

(80 лет)

Конструктор артиллерийских систем Василий Грабин...

9 января 1900 (28 декабря 1899) года родился Василий Гаврилович Грабин. Выдающийся советский конструктор артиллерийского вооружения Великой Отечественной войны, Герой Социалистического Труда (1940).

Вклад Василия Грабина в Победу над Германией не переоценим. Достаточно напомнить, что именно грабинской пушкой был вооружен легендарный танк Т-34. А из 140 тысяч полевых орудий, которыми воевали наши солдаты во время Великой Отечественной войны, более 90 тысяч были сделаны на заводе, которым в качестве главного конструктора руководил Грабин, а еще 30 тысяч были изготовлены по его проектам на других заводах страны.

Знаменитые грабинские пушки Ф-22, Ф-34, УСВ, ЗИС-2, ЗИС-3, БС-3 и другие уничтожили подавляющее большинство немецких танков в годы Великой Отечественной войны.

Грабин создал самую знаменитую пушку Второй мировой войны – ЗИС-3, которую артиллеристы прозвали «пушкой Грабина». Первый ее опытный экземпляр был выпущен за ворота завода № 92 именно 22 июня 1941 года, а на следующий день начались его заводские испытания. Через месяц, 22 июля 1941 года, опытный образец ЗИС-3 был показан в Москве маршалу Кулику.

Грабин вспоминал впоследствии, :что Кулик наотрез отказался санкционировать новое производство. Он приказал Грабину : «Возвращайтесь на завод и давайте больше тех пушек, которые уже есть в производстве».

Но Грабин понимал важность ЗИС-3 и пошел на крайне рискованный шаг – в инициативном порядке запустил опальную пушку в серию. Позже Василий Гаврилович вспоминал: «Никто, кроме узкого круга посвященных, не догадывался, что пошла новая пушка. Единственную деталь, которая могла вызвать подозрение, – дульный тормоз – решили изготовлять в опытном цехе. Там можно было делать что угодно, не боясь разглашения… Все шло по графику. В сборочном цехе собирали противотанковые ЗИС-2, только без труб ствола. Когда подошло время общей сборки, уже были готовы трубы и дульные тормоза для ЗИС-3. Поздним вечером то и другое подало в сборочный цех. За ночь несколько пушек ЗИС-3 были собраны и тщательно проверены, а утром их предъявили военной приемке. 10 августа 1941 года меня срочно вызвали в заводоуправление к телефону... В трубке послышался спокойный голос Сталина:

– Вам хорошо известно, что положение на фронтах очень тяжелое. Фашисты рвутся к Москве… Очень прошу вас, сделайте все необходимое и дайте поскорее как можно больше пушек. Если для этого потребуется пойти на снижение качества, идите и на это.

Услышанное меня ошеломило, я ответил не сразу.

– Товарищ Сталин, вашу просьбу, ваше задание я передам коллективу завода. Могу вас твердо заверить, что завод в ближайшее время обязательно резко увеличит выпуск пушек.

Сталин поблагодарил и добавил:

– При переходе на увеличенную программу так организуйте работу, чтобы выпуск пушек непрерывно возрастал. Учтите, нам дорога каждая пушка».

Грабин сдержал слово. За три с половиной месяца он закончил все работы по конструктивно-технологической модернизации отдельных элементов пушек и испытал опытные образцы. ЗИС -3 пошла в войска и скоро стала любимой пушкой бойцов Красной армии.

Официально ЗИС-3 была принята на вооружение 12 февраля 1942 года под наименованием «76-мм дивизионная пушка обр. 1942 г.». К этому времени на фронте воевало не менее тысячи ЗИС-3, выпущенных в опытном порядке. Благодаря высокой технологичности ЗИС-3 стала первым в мире артиллерийским орудием, поставленным на поточное производство и конвейерную сборку. В январе 1942 года, впервые увидев ЗИС-3, Сталин сказал: «Эта пушка – шедевр в проектировании артиллерийских систем».

О боевых характеристиках ЗИС-3 можно судить хотя бы по такому примеру. В коллекции Артиллерийского музея в Санкт-Петербурге есть 76-мм пушка образца 1942 года № 4785. Расчет орудия начал боевые действия в июле 1943 года в Курской битве в районе станции Поныри и закончил боевой путь в Берлине. Пушка прошла с боями 6 204 км, произвела по врагу 3 969 выстрелов, уничтожила: танков (в основном «Тигры» и «Пантеры») – 33, самоходных орудий – 21, автомашин – 74, самолетов на аэродроме – 5, орудий – 14, минометов – 17, пулеметов – 17, солдат противника – 752.

И таких пушек за годы войны было выпущено 48 016 штук – больше, чем любой иной пушки в истории человечества.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 11 Января 2025, 19:14:27 | Сообщение # 1337 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 11 января 1943 года Красная Армия освободила Кавказские Минеральные Воды от оккупантов!

11 января 1943 года группа войск Закавказского фронта освободила Кавказские Минеральные Воды и большую часть КБР от оккупантов.

В ходе наступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 г. врагу был нанесен огромный урон: было уничтожено около 275 тыс. солдат и офицеров, свыше 6 тыс. попали в плен, уничтожено и подбито было 890 танков, свыше 2 тыс. самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тыс. автомашин и т.д. За это же время наши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тыс. автомашин и другое имущество.

Наступательные операции на Кавказе в 1943 г. проходили в условиях свершившегося коренного перелома в Великой Отечественной войне, свой вклад в который внесли и защитники Кавказа. Успехи Красной Армии объяснялись резко возросшими возможностями советской оборонной промышленности, большим мастерством и опытностью советских командиров и бойцов.

Доклад командующего войсками Северо-Кавказского фронта в Генеральный штаб Красной Армии о боях в районе Мысхако и Цемесской бухты.

В ходе наступления советских войск на Северном Кавказе в 1943 г. врагу был нанесен огромный урон: было уничтожено около 275 тыс. солдат и офицеров, свыше 6 тыс. попали в плен, уничтожено и подбито было 890 танков, свыше 2 тыс. самолетов, 2127 орудий, свыше 7 тыс. автомашин и т.д. За это же время наши войска захватили 458 танков, 1392 орудия, 1533 миномета, свыше 15 тыс. автомашин и другое имущество.

Наступательные операции на Кавказе в 1943 г. проходили в условиях свершившегося коренного перелома в Великой Отечественной войне, свой вклад в который внесли и защитники Кавказа. Успехи Красной Армии объяснялись резко возросшими возможностями советской оборонной промышленности, большим мастерством и опытностью советских командиров и бойцов.

Наступательные операции Северокавказского и Закавказского фронтов в 1943 г., как правило, характеризуют хорошая подготовка, правильный выбор направления главного удара и четкое руководство войсками в ходе наступления.

Подвиги защитников Кавказа были высоко оценены советским народом и правительством. 25 января 1943 г. была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой были награждены многие участники битвы за Кавказ и работники тыла (всего 583 045 чел.). Народы Северного Кавказа и Закавказья всегда хранят память о их великой работе и дорогой жертве.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 14 Января 2025, 20:04:57 | Сообщение # 1338 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| День Военно-оркестровой службы Вооружённых сил России

14 января отмечается День создания Военно-оркестровой службы Вооружённых Сил Российской Федерации, установленный Приказом Министра обороны РФ № 11 от 14 января 2021 года.

Находясь в непосредственном подчинении Генерального Штаба, Военно-оркестровая служба (ВОС) обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижёров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих.

Особенности Военно-оркестровой службы связаны как раз с традицией использования потенциала музыкального воздействия на эмоциональную сферу. Военные музыканты не только задают ритм и темп (который, к слову, в определённый исторический период сопровождал подразделения не только во время маршей и смотров, но и во время атак), но и создают определённую эмоциональную атмосферу, способствующую активизации многих волевых качеств. При помощи музыки происходило в определённое время управление подразделениями.

Дата 14 января была выбрана для праздника в связи с тем, что 14 января 1921 года были введены в действие «Положение» и «Штат бюро военных духовых оркестров Красной Армии и Флота при Агитпросветотделе Пура».

Начиная с Советского периода истории можно проследить всех руководителей ВОС вплоть до настоящего времени. Сегодня должность начальника службы называется Главный военный дирижёр.

Штат полковых оркестров менялся в разные периоды. Так, при Екатерине II многие полковые оркестры пополнились множеством инструментов, нерегламентированных Уставами и Указами. При Павле I штат полковых оркестров сократился и т.д. Большой вклад в развитие системы военных оркестров, построение системы подготовки музыкантов для них внёс Н.А. Римский-Корсаков.

Помимо своих основных задач военные оркестры, начиная с 19 века, давали концерты, при которых вырученные средства шли на помощь воинам-инвалидам. После Октябрьской революции 1917 года прямо в годы Гражданской войны начала формироваться структура управления военно-оркестровой службы Красной Армии. Появилась должность Инспектора по оркестровому делу.

Структура Военно-оркестровой службы включает в себя органы управления, специальные военные учебные заведения, оркестры всевозможных рангов, начиная с Центрального военного оркестра Министерства Обороны РФ и заканчивая оркестрами воинских частей и учебных заведений, военно-оркестровую службу округов, флотов, армий и т.д.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 18 Января 2025, 18:13:29 | Сообщение # 1339 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 80 лет назад - 18 января 1945 года, подвиг советской спецгруппы Алексея Ботяна!

18 января 1945 года советская спецгруппа Ботяна спасла от уничтожения польский Краков, взорвав в замке Новы-Сонч заготовленный немцами тротил. Алексей Николаевич Ботян – легенда советской разведки, Герой России.

В 1945 году древний польский город уцелел благодаря двум людям. Первый – это Маршал Советского Союза И.С. Конев, второй человек – Алексей Николаевич Ботян – имя человека, под командованием которого советские воины опередили гитлеровцев и, взорвав хранилище взрывчатки, а заодно с ним около 400 фашистов, спасли Краков. Он родился в Западной Белоруссии 28 января (10 февраля) 1917 года, в деревне Чертовицы Ошмянского уезда, в 78 км от Минска. После польско-советской войны его деревня оказалась на территории Второй Речи Посполитой, и белорус Алексей Ботян в чине унтер-офицера зенитного дивизиона Войска Польского вступил в схватку с фашистами в первый же день Второй мировой войны – 1 сентября 1939 года его расчет сбил первый «Юнкерс».

Затем последовали: сдача под Луцком в плен Красной армии, окончание в 1941 году советской разведшколы, участие в составе ОМСБОН (отдельной мотострелковой бригады особого назначения) в обороне Москвы, спецоперации в тылу врага, включая взрыв немецкого комиссариата в городе Овруч Житомирского района, уничтоживший 80 гитлеровских офицеров, в том числе специалистов по борьбе с партизанами и инспекторов из Германии…

На пути к Кракову, в польском городке Илжа еще недавно стоял обелиск с надписью: «Отсюда в ночь с 14 на 15 мая 1944 года вышли в бой с немецко-фашистскими оккупантами отряды Армии Людовой и разведывательно-диверсионная группа лейтенанта А. Ботяна – Алеши».

За год до победы группе «Алёши» удалось закрепиться и развернуть активную разведывательную и диверсионную деятельность в районе древней польской столицы. Сражаться приходилось не только с гитлеровцами и карателями украинской дивизии СС «Галичина», но и с подлостью подчинявшихся Лондону боевиков Армии Крайовой. Сам А. Ботян вспоминал об этом так: «У поляков был страх перед советскими солдатами. Офицер Армии Крайовой под кличкой «капитан Галя», бывший штабс-капитан царской армии Мусилович, предупредил меня, что «АК-овцы» предложат нам совместную операцию, а сами подставят нас под пули фашистов. Благодаря этой информации, мы на провокацию не поддались».

Тем не менее многие польские патриоты помогали отряду. В конце 1944 года бойцы «Алёши» с помощью польских соратников захватили инженера-картографа Зигмунда Огарека, служившего в тыловом подразделении вермахта. При нём находились карты оборонительных сооружений нацистов. Пленный сообщил ценные сведения о том, что в случае приближения советских войск город должен превратиться в руины и информацию о складе взрывчатки, предназначенной для уничтожения Кракова, плотины и мостов.

10 января 1945 года эти сведения были подтверждены – отряд Ботяна перехватил машину гитлеровских штабистов. В портфеле одного из уничтоженных во время засады офицеров, обер-лейтенанта Франца Шлигеля, был обнаружен документ о минировании культурных памятников Кракова, плотины и мостов. Небольшая коррекция касалась лишь времени подрыва – город предполагалось взорвать и затопить так, чтобы нанести этим максимальный урон советским войскам, стремительно наступавшим и оказавшимся гораздо ближе, чем рассчитывали гитлеровцы.

Однако осуществить задуманное оккупанты не успели. Организованный «Алёшей» взрыв уничтожил огромный склад со взрывчаткой 18 января. А уже 19 января передовые части 1-го Украинского фронта маршала И.С. Конева, наступая без применения артиллерии и орудий, смяли стремительным броском оборону фашистов и ворвались в Краков...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 19 Января 2025, 11:14:38 | Сообщение # 1340 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| Фрунзе Тимур Михайлович

• 5 апреля 1923 - 19 января 1942 •

(18 лет)

Подвиг Тимура Фрунзе...

(Не)"золотая" молодежь советского руководства.

19 января 1942 года при выполнении боевого задания по прикрытию своих войск в районе Старой Руссы погиб лейтенант Тимур Фрунзе. Ему было 18 лет...

Он в паре с младшим лейтенантом Шутовым встретили в воздухе 4 вражеских истребителя «МЕ-I09» и «ME-115». Несмотря на явное количественное и техническое превосходство противника, лейтенант Фрунзе и младший лейтенант Шутов смело и решительно атаковали группу вражеских истребителей.

Як-1 — советский одномоторный самолёт-истребитель.

На Як-1 воевал Тимур Фрунзе.

Атака была дерзкой и неожиданной для врага. Один «МЕ-109» был сбит и рухнул на землю. Во время атаки на помощь фашистам подошли еще три истребителя «МЕ-115».

Завязался неравный бой двух отважных советских летчиков против семи фашистских стервятников.

Использовав всю огневую мощь своего оружия, в этом неравном бою лейтенант Фрунзе погиб смертью героя. Самолет младшего лейтенанта Шутова был в этом бою подбит и Шутов произвел вынужденную посадку в районе наших войск.

16 марта 1942 года Тимуру Фрунзе было присвоено звание Героя Советского Союза.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 21 Января 2025, 18:05:00 | Сообщение # 1341 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| День инженерных войск России

21 января свой профессиональный праздник — День инженерных войск — отмечают работники и военнослужащие инженерных войск России.

Он установлен Указом Президента Российской Федерации № 1370 от 18 сентября 1996 года, учитывая их вклад в развитие оборонного потенциала страны и исторических традиций. Указом Президента РФ № 549 от 31 мая 2006 года День инженерных войск отнесен к памятным дням в Вооружённых Силах РФ.

Свою историю инженерные войска ведут со времени Указа Петра I от 21 января 1701 года о создании в Москве «Школы пушкарского приказа». В этой школе готовили офицеров артиллерии и военных инженеров. Выпускниками «Школы пушкарского приказа» с 1702 года стали комплектоваться первые минерные подразделения регулярной российской армии.

В 1712 году Петр I приказал отделить инженерную школу от школы пушкарского приказа и расширить ее. Следом по его Указу была создана и Санкт-Петербургская инженерная школа (1719 год). А спустя 4 года Московская школа была переведена в Санкт-Петербург и объединена с Санкт-Петербургской. В этих школах готовили унтер- и обер-офицеров инженерных войск.

В настоящее время Инженерные войска России — это специальные войска Вооруженных Сил РФ, предназначенные для выполнения наиболее сложных задач инженерного обеспечения общевойсковых операций (боевых действий), требующих специальной подготовки личного состава и использования средств инженерного вооружения, а также для нанесения потерь противнику путем применения инженерных боеприпасов.

Инженерные войска осуществляют инженерную разведку противника, местности и объектов; возведение фортификационных сооружений (окопов, траншей и ходов сообщений, укрытий, блиндажей, убежищ и др.) и устройство полевых сооружений для размещения войск (жилых, хозяйственных, медицинских); устройство инженерных заграждений, в том числе установку минных полей, производство взрывных работ, оборудование невзрывных заграждений; разминирование местности и объектов; подготовку и содержание путей движения войск; оборудование и содержание переправ на водных преградах, в том числе строительство мостов; добычу и очистку воды в полевых условиях и др.

Кроме того, они участвуют в противодействии системам разведки и наведения оружия противника (маскировке), имитации войск и объектов, обеспечении дезинформации и демонстративных действий по обману противника, а также в ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения.

В мирное время инженерные войска выполняют ряд важных общественно-значимых задач: очищают местность от взрывоопасных предметов, участвуют в ликвидации последствий техногенных аварий и катастроф, стихийных бедствий, предупреждают разрушение мостов и гидротехнических сооружений во время ледоходов и др. В состав инженерных войск входят: инженерно-разведывательные, инженерно-саперные, инженерно-дорожные, понтонные и другие подразделения.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 23 Января 2025, 12:46:26 | Сообщение # 1342 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ

23 января 1927 года официальная дата создания ОСОАВИАХИМа (позже ДОСААФ СССР). Новая организация была образована путём слияния обществ Авиахим и Общества содействия обороне СССР

ОСОАВИАХИМ... Люди старшего поколения нашей страны произносят эту необычную аббревиатуру с особым чувством. Многим из них в суровые предвоенные годы "Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству" помогло стать крепче, сильнее, выносливее.

Одной из основных и самых распространённых форм оборонно-массовой работы того времени были создаваемые на предприятиях, в учреждениях, школах и вузах кружки военных знаний. При районных советах Общества, а также на заводах и фабриках, в учреждениях действовали военно-учебные пункты. В них получали серьёзную военную подготовку будущие авиаторы, бойцы пехоты, связисты, артиллеристы, снайперы. Именно они преградили путь немецко-фашистским захватчикам и победили их.

В 1920 году во время Гражданской войны в РСФСР была создана добровольная оборонная организация — Военно-научное общество.

Летом 1925 года путём слияния обществ ОДВФ и Доброхим образовано общество Авиахим.

27 июля 1926 года Военно-научное общество было переименовано в Общество содействия обороне СССР (ОСО).

23 января 1927 года - официальная дата создания ОСОАВИАХИМа.

23 января 1927 года состоялось объединённое заседание 1-го съезда АВИАХИМа и 2-го Пленума Центрального совета Общества содействия обороне (ОСО), на котором было принято решение объединиться в единый Союз Общеав содействия обороне, авиационному и химическому строительаву СССР (ОСОАВИАХИМ).

На заседании президиума ЦС ОСОАВИАХИМа был принят лозунг Общества "ОСОАВИАХИМ - опора мирного труда и обороны СССР".

Объединённое заседание АВИАХИМа и ОСО (после принятия решения о слиянии двух обществ) приняло на себя полномочия 1-го Всесоюзного съезда ОСОАВИАХИМа. В момент объединения общество насчитывало в своих рядах более 2 миллионов членов.

Основными направлениями работы ОСОАВИАХИМа были:

1. Широкая агитационная и пропагандистская работа среди масс по разъяснению политики мира Советского Союза и мобилизации общественного мнения вокруг задач, связанных с существовавшей военной опасностью и необходимостью подготовки масс к и пропагандистская работа среди масс к защите страны.

2. Военная подготовка и переподготовка трудящихся в самых разнообразных направлениях: содействие милиционно-территориальному строительству РККА, массовая военная подготовка в кружках военных знаний, организация и руководство стрелкового спорта и военно-стрелкового дела, лагеря, походы, выходы в поле и манёвры, военно-морская подготовка, конное дело и прочие виды до развития служебного собаководства и голубеводства включительно. Кроме того, ОСОАВИАХИМ (эту аббревиатуру стали расшифровывать следующим образом: "Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству") взял на себя переподготовку многих десятков тысяч комполитсостава запаса и допризывников.

3. Ликвидация воздушно-химической неграмотности среди трудящихся и организация воздушно-химической обороны и промышленных пунктов, а также обеспечение безопасности гражданского населения от воздушно-химического нападения.

4. Распространение авиационных знаний, содействие гражданской и военной авиации, развитие авиадела, организация перелётов и авиаэкспедиций.

5. Содействие химизации страны, особенно в отношении сельского хозяйства - применение различных видов удобрений и организация борьбы с его вредителями.

6. Научно-исследовательская работа как в области военных вопросов, так, главным образом, и в области увязки вопросов обороны с хозяйством страны.

7. Сбор денежных сумм и сооружение различных военно-технических средств для Красной Армии.

Хроника добрых дел ОСОАВИАХИМа. Год 1927-й:

• Летом были организованы и проведены на самолёте АНТ-3 перелёты вокруг Европы и на Дальний Восток.

• 9 июня ЦС ОСОАВИАХИМа принял постановление "О роли женщины в деле обороны страны". Создана секция по военной работе среди женщин.

• В июле вышел первый номер ежемесячного научно-технического журнала "Техника воздушного флота" - орган Управления ВВС, ЦС ОСОАВИАХИМа, ВСНХ, Государственного треста авиационной промышленности, ЦАГИ, Военно-воздушной академии и Научно-испытательного института ВВС.

• В ответ на ультиматум Чемберлена и провокационные налёты на советское торговое представительство в Англии ЦС ОСОАВИАХИМа СССР создал фонд "Наш ответ Чемберлену". Всего в этот фонд поступило свыше 10 миллионов рублей. В ходе кампании проводилась "Неделя обороны". Численность Общества возросла на 600 тысяч человек.

• Члены общества - любители стрелкового спорта, объединённые в секции, организовывали новые стрелковые кружки, помогали в строительстве тиров, стрельбищ, готовили стрелков-спортсменов и инструкторов-общественников.

• В августе-сентябре совершён большой шлюпочный поход по маршруту Москва-Баку. Пройдено 2800 километров за 29 походных дней.

• В сентябре-октябре состоялись Всесоюзные планёрные состязания, на которых был установлен рекорд дальности полёта одноместного планёра - 15 километров.

• В ноябре ОСОАВИАХИМ передал военно-воздушным силам Красной Армии эскадрилью самолётов "Наш ответ Чемберлену" в составе 30 крылатых машин.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 24 Января 2025, 18:40:50 | Сообщение # 1343 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

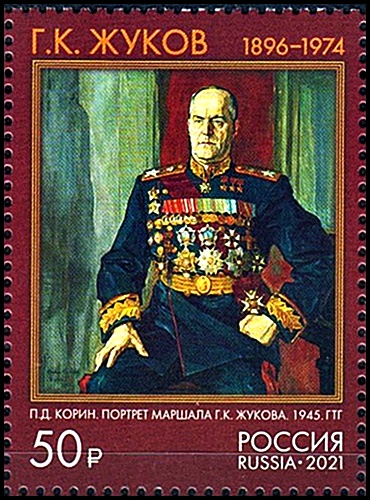

| 23 января 1943 года Георгию Константиновичу Жукову было присвоено звание Маршала Советского Союза!

18 января 1943 года Георгию Константиновичу Жукову было принято решение присвоено звание Маршала Советского Союза. Он стал первым маршалом СССР с начала войны.

Из архивных документов:

Объявляю Указ Президиума Верховного Совета СССР «О присвоении генералу армии Жукову Г. К. военного звания Маршала Советского Союза».

Заместитель Народного комиссара обороны генерал-майор Румянцев.

Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении генералу армии Жукову Г. К. военного звания Маршала Советского Союза

Генералу армии Жукову Георгию Константиновичу присвоить военное звание Маршала Советского Союза.

Свои подписи под документом поставили председатель Президиума ВС СССР Михаил Калинин и секретарь Президиума ВС СССР Александр Горкин.

Решение было принято 18 января 1943 года.

В эти дни в свою завершающую стадию входила Сталинградская битва. До полной капитуляции 6-й армии армии Паулюса и других гитлеровских формирований в Сталинграде оставалось около двух недель.

Напомним, что в годы Великой Отечественной войны Г.К.Жуков занимал должности начальника Генштаба, командующего фронтом, члена Ставки ВГк, заместитель Верховного главнокомандующего. После войны наряду со званием Маршал Советского Союза за Георгием Константиновичем закрепилось народное звание «Маршал Победы».

С 1955 по 1957 годы маршал Жуков находился в должности министра обороны СССР.

Сегодня в честь Маршала Жукова названы десятки улиц в различных городах России и за её пределами. В 1974 году в честь Г.К.Жукова был назван город в Калужской области..

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 31 Января 2025, 13:21:08 | Сообщение # 1344 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| Орловский Кирилл Прокофьевич

• 30 (18) января 1895 - 13 января 1968 •

(72 года)

Прототип главного героя к-фа "Председатель"

30 (18) января 1895 года родился Кирилл Прокофьевич Орловский, один из руководителей партизанского движения в Белоруссии в гражданскую и в Великую Отечественную войну, Герой Советского Союза, Герой Социалистического Труда.

В 20-е годы Орловский проявил себя как умелый командир партизанского отряда, действовавшего в Полесье против панской Польши. В первой половине 30-х годов он на нелегальной работе, затем принимает участие в борьбе с фашистами на стороне республиканцев в Испании. С началом Великой Отечественной войны командует крупным партизанским отрядом в Белоруссии, в одном из боев ему отрывает правую руку, но он не прекращает руководства. Ему присваивают звание Героя Советского Союза.

После войны он возглавляет отстающий колхоз «Рассвет» в своем родном селе Мышковичи Могилевской области и выводит его в передовые, делает хозяйство одним из лучших в стране. Рядом с первой Звездой появляется вторая — Героя Социалистического Труда. Его жизнь легла в основу повести Юрия Нагибина «Страницы жизни Трубникова», которая была экранизирована как фильм «Председатель» с Михаилом Ульяновым в главной роли.

...Как мало мы в действительности знали про этих Людей, построивших СССР. Уже при Хрущёве героев стали задвигать на задний план - они были сильно неудобны для выродившейся партийной верхушки. А при Сталине для них были созданы все условия себя проявить. Про подвиги одного Орловского можно снять несколько десятков фильмов, книг, написать множество песен, которые будут петь русские мальчишки, солдаты. Это вам не "вестерны" - разборки пьяных американских пастухов. Это подвиги Людей и Героев с большой буквы. Современный мальчишка слышал множество о всяческих Скорцени, американских коммандос и пр. которые рядом не валялись с такими нашими героями как Оровский, Судоплатов, Ваупшасов, Мелькумов и множеством других. Да что там о врагах - просто смешно, но мы говорим о какой-то "кубинской пятёрке", даже о Че Геваре, забывая о том, что один Орловский затмевает всех неистовых "барбудос" вместе взятых, хотя они и очень крутые люди...

От нас зависит, сможем ли мы сохранить память своего народа. Сможем - значит будет шанс.

Павел Краснов

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 01 Февраля 2025, 22:00:39 | Сообщение # 1345 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

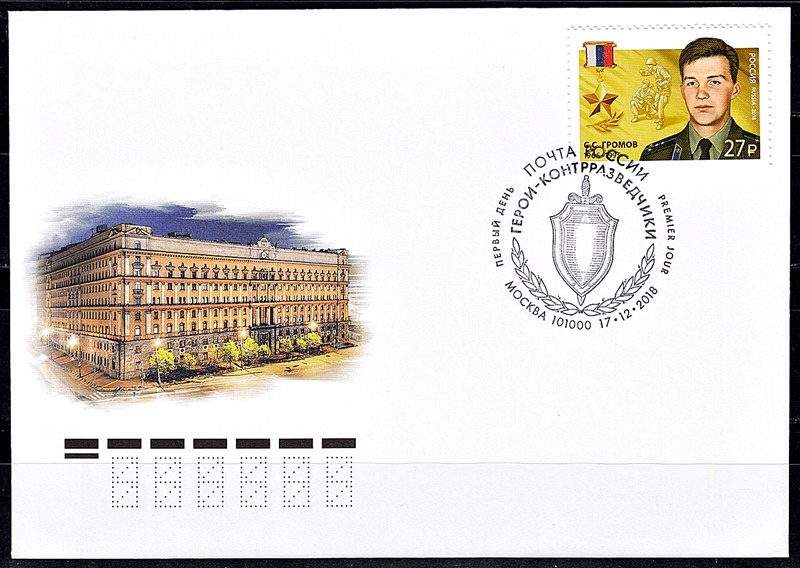

| 1 февраля 1966 года родился Сергей Сергеевич Громов - военный контрразведчик, Герой России (Посмертно)

Гвардии капитан Громов Сергей Сергеевич ‒ оперуполномоченный отдела военной контрразведки Федеральной службы контрразведки Российской Федерации по 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Московского военного округа. Родился 1 февраля 1966 года в городе Кустанай Казахской ССР. С детства мечтал стал военным. В 1982 году закончил среднюю школу. А в 1986 году окончил Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Проходил службу в должностях командира взвода, заместителя командира парашютно-десантной роты 331-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Служил достойно, честно. Был отмечен медалями «За отличие в воинской службе» I и II степени.

В органы государственной безопасности поступил в феврале 1990 года. После окончания Высших курсов военной контрразведки Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР в Новосибирске, продолжил службу в должности оперуполномоченного, а потом и старшего оперуполномоченного особого отдела КГБ СССР (с 1992 ‒ отдела военной контрразведки Министерства безопасности РФ) в частях ПВО Закавказского военного округа. С 1994 года ‒ оперуполномоченный отдела военной контрразведки Федеральной службы контрразведки РФ по 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии (в/ч 78783), служа в 1182-м артиллерийском полку этой дивизии.

Когда началась Чеченская война, Громов Сергей вместе с десантниками из Тулы отправился в служебную командировку. В то время, крылатую гвардию бросали в самое пекло. На острие основных боевых мероприятий был и чекист Сергей Громов. Обеспечивая командование важной оперативной информацией о бандитских схронах с оружием и боеприпасами, а также о готовящихся провокациях в отношении российских военных, Сергею приходилось участвовать и в переговорах с местным населением, когда старики и женщины, подстрекаемые боевиками, готовы были выступить в качестве живого щита.

За успешное выполнение боевых задач капитан Сергей Громов был награждён медалью «За отвагу». Но когда подошёл срок заменяться, офицер упросил руководство оставить его в особом районе ещё на один срок. Он не мог вот так взять и бросить своих боевых товарищей.

5 февраля в одном из боестолкновений в районе печально знаменитой площади Минутка (бывшей имени Хрущёва) подразделение десантников встретилось с мощным сопротивлением боевиков. Повсюду работали вражеские снайперы, которые не давали нашим солдатам буквально поднять головы. Понимая всю тяжесть происходящего, Сергей отправился на крышу четырех этажного здания, чтобы проверить информацию о работе боевиков-снайперов. Подавляя огневые точки противника, Сергей Громов был смертельно ранен выстрелом снайпера.

Указом Президента Российской Федерации № 207 от 27 февраля 1995 года за мужество и героизм, проявленные при выполнении специального задания, капитану Громову Сергею Сергеевичу присвоено звание Героя Российской Федерации (посмертно).

Его имя увековечено в Галерее выпускников ‒ Героев Отечества в Институте ФСБ России (город Новосибирск). В память о нём был создан названный его именем благотворительный Фонд семей погибших сотрудников ФСБ России. Его имя присвоено улице и школе № 48 в городе Тула...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 02 Февраля 2025, 22:53:45 | Сообщение # 1346 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

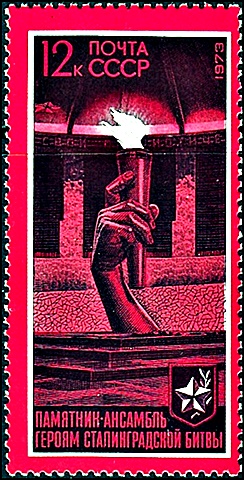

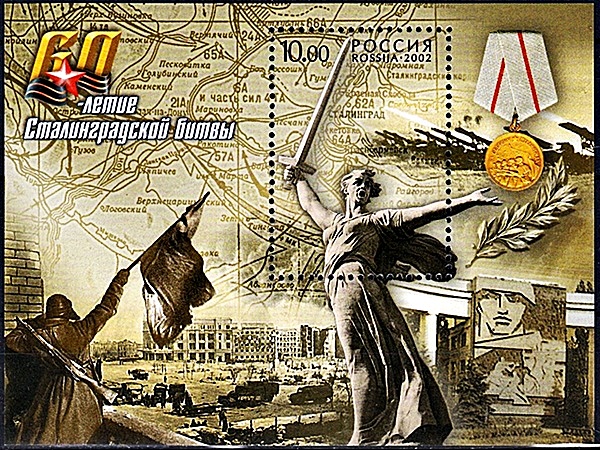

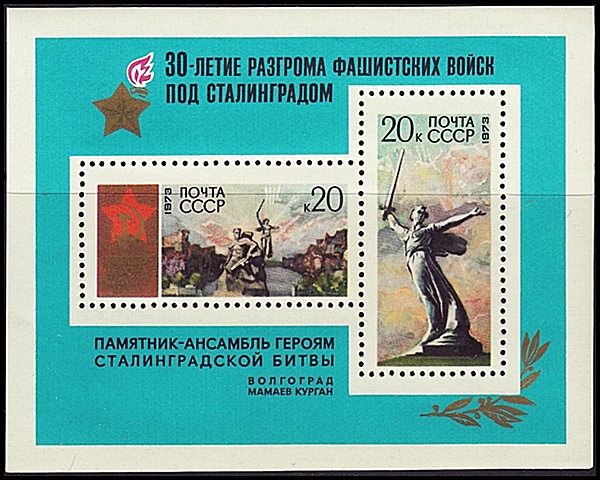

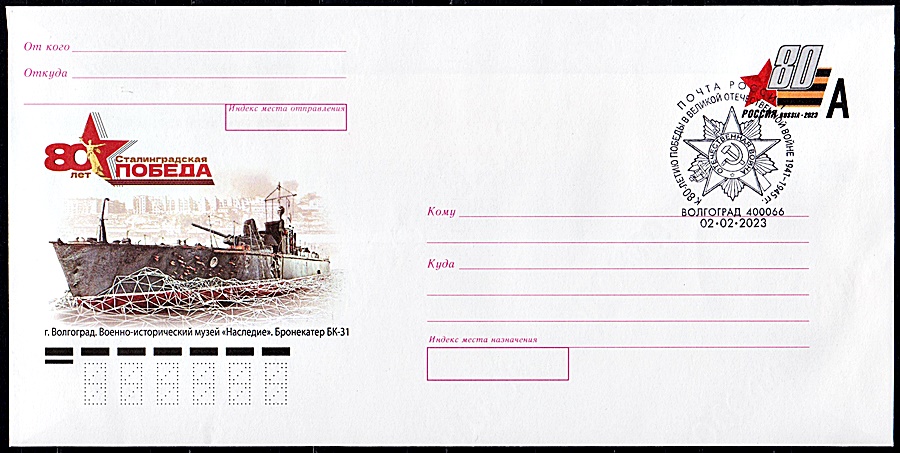

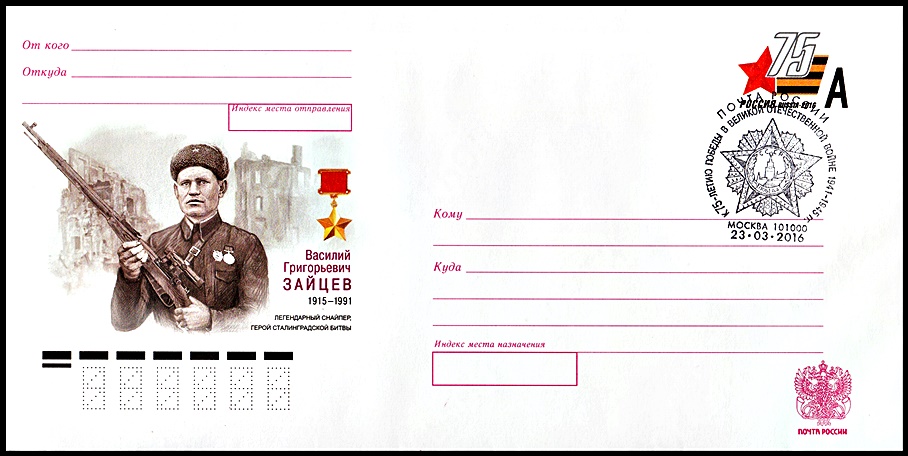

| 2 февраля - День Памяти и Славы Героев Сталинграда!

Этот период Великой Отечественной войны длиною в 200 суток стал переломным на пути к Великой Победе. Противостояние с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года завершилось успехом нашей армии, шансы на который усиливались и приближались в том числе благодаря мужественным поступкам ее солдат.

Кто они – герои Сталинграда?

В довоенное время большинство из них были обычными людьми: работниками заводов, фабрик и колхозов, выпускниками школ и училищ… На войне же они стали летчиками, танкистами, саперами, связистами, командирами. И далеко не все они – взрослые мужчины, было немало молодых парней и даже девушки.

Они самоотверженно бросались навстречу врагу, спасая однополчан и помогая успешному завершению военных операций – часто ценой собственной жизни. 200 дней и ночей. Своей храбростью они приближали Победу. А еще мотивировали советских солдат на то, что в защите Родины нужно стоять до конца. И это тоже большое дело!

Сталинградская битва пришла к своему завершению 2 февраля 1943 года в 16:00 – бои, длившиеся 200 дней, закончились.

Советский Союз разгромил армию врага – ей ничего не оставалось, кроме как отступать.

Итог битвы за Сталинград был важен для всей Великой Отечественной войны: мир узнал, насколько силен СССР и что Германию одолеть возможно. Самим же немцам пришлось поменять свою тактику. Но и это, как мы знаем, в дальнейшем им не помогло...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 03 Февраля 2025, 10:21:46 | Сообщение # 1347 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 80 лет назад - 3 февраля 1945 года, завершилась "Висло-Одерская стратегическая наступательная операция"!

12 января 1945 года началась Висло-Одерская стратегическая наступательная операция. Для ее проведения привлекались 1-й Белорусский (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) и 1-й Украинский (Маршал Советского Союза И.С. Конев) фронты.

Им содействовали войска левого крыла 2-го Белорусского фронта с севера и правого крыла 4-го Украинского с юга.

Операция завершилась выходом советских войск к Одеру и захватом плацдармов на левом берегу реки.

В ходе ее были уничтожены 35 дивизий врага, взято в плен 147 тыс. немецких солдат и офицеров, освобождена почти вся Польша. Одновременно войска 4-го (генерал армии И.Е. Петров) и 2-го Украинских фронтов (Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский), 1-го Чехословацкого армейского корпуса начали Западно-Карпатскую стратегическую наступательную операцию.

В ходе операции, завершившейся 18 февраля, нанесен тяжелый урон пяти немецко-фашистским армиям, освобождены южные районы Польши и значительная часть территории Чехословакии.

Германское руководство понимало, что с точки зрения большой стратегии, война проиграна. Планы о создании мировой Германской империи рухнули. Теперь на главный план вышла задача сохранить нацистский режим в самой Германии, спасти свои шкуры. Главной задачей было удержать Восточный фронт. Здесь линия фронта в Восточной Пруссии уже проходила по германской земле.

В Прибалтике (в Курляндии) ещё стояли дивизии группы армий «Север», блокированные войсками 1-го и 2-го Прибалтийских фронтов. Оборонительные линии в Польше, Венгрии, Австрии и Чехословакии были огромным стратегическим предпольем «Германской крепости». Оно должно было удержать советские войска вдали от жизненно важных центров Третьего рейха. Кроме того, оккупированные немцами страны имели ещё обширные стратегические ресурсы, необходимые Рейху для продолжения войны.

Силы сторон

К январю 1945 перед двумя советскими фронтами оборону держали 3 германские армии: 9-я и 17-я полевые, 4-я танковая армии, (30 дивизий и 2 бригады, а также десятки отдельных батальонов, которые составляли гарнизоны городов и населенных пунктов) группы армий «А» (с 26 января группы армий «Центр»).

Всего около 400 тыс. солдат и офицеров, 4,1 тыс. орудий и минометов, 1136 танков и штурмовых орудий, 270 самолётов (часть сил 6-го Воздушного флота). Германская оборона между Вислой и Одером опиралась на семь оборонительных рубежей. Самым мощным оборонительным рубежом был висленский.

В 1-м Белорусском и 1-м Украинском фронтах насчитывалось 16 общевойсковых, 4 танковых (1-я, 2-я и 3-я гвардейские танковые и 4-я танковая армии), и 2 воздушных армии.

Всего около 2,2 млн. человек, свыше 37 тыс. орудий и миномётов, более 7 тыс. танков и САУ, более 5 тыс. самолётов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 04 Февраля 2025, 14:37:59 | Сообщение # 1348 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

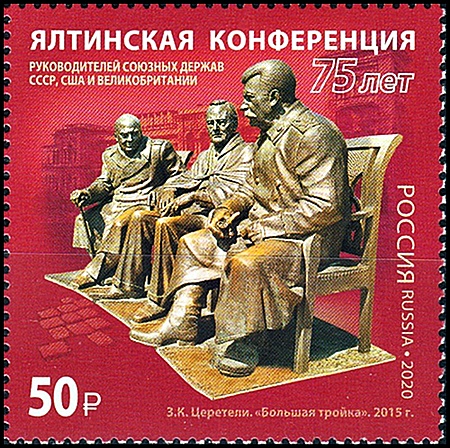

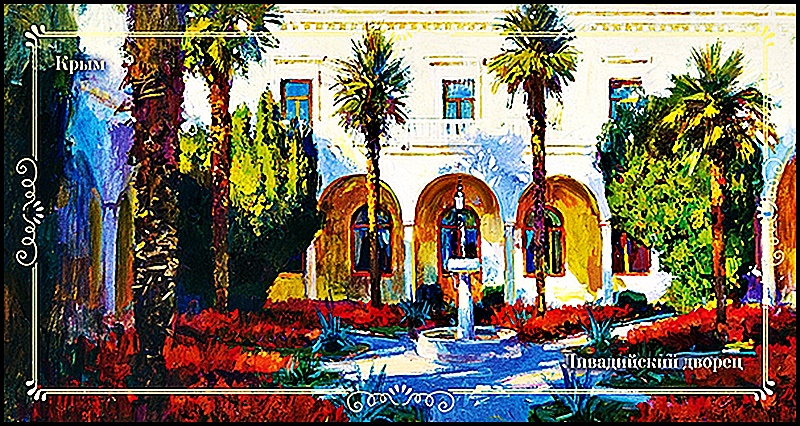

| 80 лет назад - 4 февраля 1945 года, во время Второй мировой войны началась Крымская (Ялтинская) конференция глав СССР, США и Великобритании!

4 февраля 1945 года во время Второй мировой войны началась Крымская (Ялтинская) конференция глав правительств СССР, США и Великобритании. В ходе работы конференции были определены и согласованы военные планы союзных держав и намечены основные принципы их послевоенной политики с целью создания системы международной безопасности.

Крымская (Ялтинская) конференция, вторая по счёту встреча лидеров стран антигитлеровской коалиции — СССР, США и Великобритании — во время Второй мировой войны(1939–1945 гг.), занимает важную главу в истории не только нашей страны, но и всего мира. Интерес к ней не ослабевает, хотя прошло уже 70 лет со дня ее проведения.

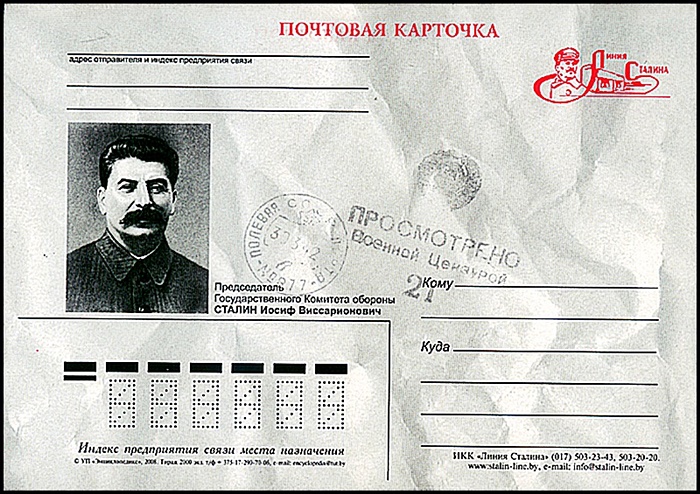

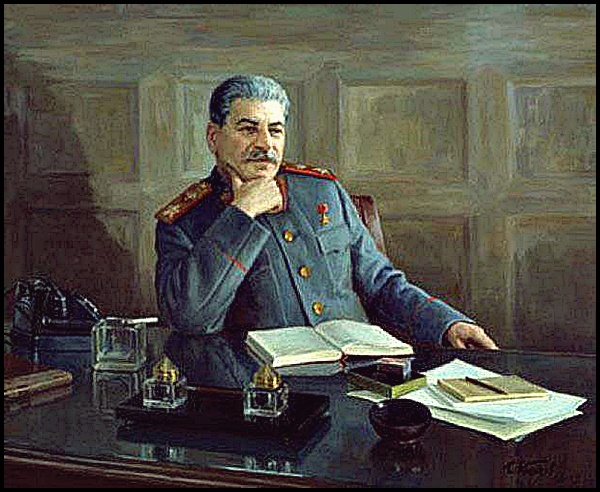

Место проведения конференции было выбрано не сразу. Первоначально предлагалось провести встречу в Великобритании, как равноудаленной от СССР и США. Среди названий предполагаемых мест проведения фигурировали также Мальта, Афины, Каир, Рим и еще ряд городов. И.В. Сталин настаивал провести встречу именно в Советском Союзе, чтобы главы делегаций и их окружение смогли лично убедиться в том ущербе, который нанесла Германия СССР.

Конференция проходила в Ялте 4–11 февраля 1945 г. в период, когда в результате успешно проведенных стратегических операций Красной Армии боевые действия были перенесены на германскую территорию, и война против гитлеровской Германии вступила в завершающую стадию.

За безопасность участников конференции отвечала принимающая сторона. Охрану на суше обеспечивали авиационные и артиллеристские спецгруппы, с моря – крейсер «Ворошилов», эскадренные миноносцы, подводные лодки. Кроме того, к ним присоединились и боевые корабли союзников. Поскольку Крым все еще находится в радиусе действия немецкой авиации, базировавшейся в Северной Италии и Австрии, нападение с воздуха не исключалось. С целью отражения опасности были выделены 160 истребителей авиации флота и вся ПВО. Было также построено несколько бомбоубежищ.

В Крым было направлено четыре полка войск НКВД, в том числе специально подготовленные для несения охраны 500 офицеров и 1200 человек оперативных работников. За одну ночь парк вокруг Ливадийского дворца огородили четырехметровым забором. Обслуживающему персоналу запрещалось покидать территорию дворца. Был введен строжайший пропускной режим, в соответствии с которым вокруг дворцов устанавливались два кольца охраны, а с наступлением темноты организовывалось третье кольцо пограничников со служебными собаками. Во всех дворцах были организованы узлы связи, обеспечивающие связь с любым абонентом, и ко всем станциям были прикреплены сотрудники, владеющие английским языком.

Официальные встречи членов делегаций и неофициальные – обеды глав государств – проводились во всех трех дворцах: в Юсуповском, например, И.В. Сталин и У. Черчилль обсуждали вопрос о передаче людей, освобожденных из фашистских лагерей. В Воронцовском дворце встречались министры иностранных дел: Молотов, Стеттиниус (США) и Иден (Великобритания). Но основные встречи проходили в Ливадийском дворце – резиденции американской делегации, несмотря на то, что это противоречило дипломатическому протоколу. Связано это было с тем, что Ф. Рузвельт не мог передвигаться самостоятельно без посторонней помощи. С 4 по 11 февраля 1945 г. в Ливадийском дворце состоялось восемь официальных встреч.

Были разработаны условия обращения союзников с побежденной Германией и решены вопросы о ее будущем. Участники конференции заявили о непреклонной решимости ликвидации германского милитаризма и нацизма, договорились об участии Франции в урегулировании германской проблемы, о границах Польши и составе ее правительства, об условиях вступления СССР в войну против Японии. Важную роль на ходе и результатах проведения переговоров оказал огромный рост международного авторитета Советского Союза, которому способствовали выдающиеся победы Советских Вооруженных Сил.

Тем не менее, по ряду вопросов между участниками конференции существовали серьезные разногласия. У представителей западных стран-членов антигитлеровской коалиции были опасения, связанные с превращением СССР в державу мирового масштаба. Однако настойчивое стремление советской дипломатии к поискам взаимоприемлемых решений и принятию их на основе равенства без навязывания своего мнения другим привело к тому, что документы, одобренные на конференции, явились отражением согласия ее участников, а не результатом советского диктата.

В ходе Конференции был решен вопрос и о вступлении СССР в войну на Дальнем Востоке. Подписанное 11 февраля 1945 г. секретное соглашение предусматривало, что Советский Союз через два – три месяца после капитуляции Германии вступит в войну против Японии. В этой связи были согласованы условия вступления СССР в войну против Японии, которые выдвинул И.В. Сталин: сохранение статус-кво Монгольской Народной Республики; возвращение Советскому Союзу южной части Сахалина и всех прилегающих к ней островов; интернационализация Дайрена (Даляня) и восстановление аренды на Порт-Артур как на военно-морскую базу СССР; возобновление совместной с Китаем (с обеспечением преимущественных интересов Советского Союза) эксплуатации Восточно-Китайской и Южно-Маньчжурской железных дорог; передача СССР Курильских островов.

Это соглашение конкретизировало общие принципы союзнической политики, которые были зафиксированы в Каирской декларации, подписанной США, Англией и Китаем и опубликованной 1 декабря 1943 г.

Поскольку перспектива вступления СССР в войну с Японией предполагала ее поражение в ближайшем будущем, эта политическая договоренность определяла границы возможного продвижения Советских Вооруженных Сил на Дальнем Востоке.

Особое место на конференции занял вопрос о репарациях Германии, инициированный СССР. Советское правительство потребовало, чтобы Германия возместила ущерб, нанесенного союзным странам гитлеровской агрессией. Общая сумма репараций должна была составить 20 млрд. долларов, из которых СССР претендовал на 10 млрд. долларов. Советское правительство предложило , чтобы репарации взимались в натуре – в форме единовременного изъятия из национального богатства Германии и ежегодных товарных поставок из текущей продукции.

Взимание репараций путем единовременного изъятия из национального богатства (оборудование, станки, суда, подвижной состав, германские вложения за границей и т. д.) предусматривалось главным образом с целью уничтожения военного потенциала Германии. Конференция учитывала опыт разрешения репарационной проблемы после первой мировой войны, когда от Германии требовали возмещения ущерба валютой и когда репарационный вопрос, в конечном счете, способствовал не ослаблению, а усилению военного потенциала Германии.

В ходе обсуждения этого вопроса руководители США и Великобритании вынуждены были признать справедливость советских предложений о репарациях с Германии. В результате переговоров был подписан протокол, опубликованный полностью лишь в 1947 г. В нем излагались общие принципы решения репарационного вопроса и намечались формы взимания репараций с Германии. Протокол предусматривал учреждение в Москве межсоюзной комиссии по репарациям в составе представителей СССР, США и Великобритании. В протоколе указывалось, что советская и американская делегации согласны положить в основу своей работы предложение Советского правительства об общей сумме репараций и о выделении из нее 50 процентов для СССР.

«Польский вопрос» на конференции являлся одним из самых сложных и дискуссионных. Крымская конференция должна была решить вопрос о восточных и западных границах Польши, а также о составе будущего польского правительства.

Польша, которая перед войной была крупнейшей страной Центральной Европы, резко уменьшилась и сдвинулась к западу и северу. До 1939 г. её восточная граница проходила практически под Киевом и Минском. Западная граница с Германией находилась восточнее р. Одер, при этом большая часть балтийского побережья также принадлежала Германии. На востоке довоенной исторической территории Польши поляки являлись национальным меньшинством среди украинцев и белорусов, тогда как часть территорий на западе и севере, населённых поляками, находилась под германской юрисдикцией.

СССР получил западную границу с Польшей по «линии Керзона», установленной в 1920 г., с отступлением от неё в некоторых районах от 5 до 8 км в пользу Польши. Фактически граница вернулась к положению на момент раздела Польши между Германией и СССР в 1939 г. по Договору о дружбе и границе между СССР и Германией, основным отличием от которого стала передача Польше Белостокского региона.

Хотя Польша к началу февраля 1945 г. в результате наступления советских войск уже находилась под властью временного правительства в Варшаве, признанного правительствами СССР и Чехословакии (Эдварда Бенеша), в Лондоне находилось польское правительство в изгнании (премьер-министр Томаш Арчишевский), которое не признало решения Тегеранской конференции o линии Керзона и потому не могло, по мнению СССР, США и Великобритании, претендовать на власть в стране после окончания войны. Разработанная 1 октября 1943 г. инструкция правительствa в изгнании для Армии Крайовой содержала в себе следующие инструкции на случай несанкционированного польским правительством вступления советских войск на довоенную территорию Польши: «Польское правительство направляет протест Объединенным нациям против нарушения польского суверенитета – вследствие вступления Советов на территорию Польши без согласования с польским правительством – одновременно заявляя, что страна с Советами взаимодействовать не будет. Правительство одновременно предостерегает, что в случае ареста представителей подпольного движения и каких-либо репрессий против польских граждан подпольные организации перейдут к самообороне».

Союзники в Крыму осознавали, что «Новое положение создалось в Польше в результате полного освобождения её Красной Армией». В результате длительного обсуждения польского вопроса было достигнуто компромиссное соглашение, по которому было создано новое правительство Польши – «Временногo правительствa национального единства», на базе Временного правительства Польской Республики «с включением демократических деятелей из самой Польши и поляков из-за границы». Это решение, реализованное в присутствии советских войск, позволило СССР в дальнейшем сформировать в Варшаве устраивающий его политический режим, в результате чего столкновения между прозападными и прокоммунистическими формированиями в этой стране были решены в пользу последних.

Достигнутая в Ялте договоренность по польскому вопросу, несомненно, была определенным шагом по пути решения одного из наиболее спорных вопросов послевоенного устройства мира. Конференция не приняла англо-американский план замены Временного польского правительства каким-то новым правительством. Из решений конференции становилось ясно, что ядром будущего Правительства национального единства должно стать существовавшее Временное правительство.

По предложению СССР Крымская конференция обсудила вопрос о Югославии. Речь шла о том, чтобы ускорить образование единого югославского правительства на основании заключенного в ноябре 1944 г. соглашения между председателем Национального комитета освобождения Югославии И. Тито и премьер-министром югославского эмигрантского правительства в Лондоне И. Шубашичем. По этому соглашению новое югославское правительство должно было быть сформировано из руководителей национально-освободительного движения при участии нескольких представителей эмигрантского югославского правительства. Но последнее при поддержке правительства Англии тормозило выполнение соглашения.

Обсудив югославский вопрос, конференция приняла предложение СССР с поправками английской делегации. Это решение было большой политической поддержкой национально-освободительного движения Югославии.

Важное место в работе Крымской конференции заняла проблема обеспечения международной безопасности в послевоенные годы. Огромное значение имело решение трех союзных держав о создании всеобщей международной организации для поддержания мира.

Крымская конференция руководителей СССР, США и Великобритании имела большое историческое значение. Она явилась одним из крупнейших международных совещаний во время войны и высшей точкой сотрудничества трех союзных держав в ведении войны против общего врага. Принятие Крымской конференцией согласованных решений по важным вопросам служит убедительным доказательством возможности и эффективности международного сотрудничества государств с различным общественным строем. При наличии доброй воли союзные державы, даже в условиях острейших разногласий, смогли достигнуть соглашений, проникнутых духом единства.

Таким образом, решения Крымской конференции укрепили антифашистскую коалицию на заключительном этапе войны и способствовали достижению победы над Германией. Борьба за всестороннее и полное осуществление этих решений стала одной из главных задач советской внешней политики не только в конце войны, но и в послевоенные годы. И хотя ялтинские решения выполнялись точно лишь Советским Союзом, они, тем не менее, были примером боевого содружества «большой тройки» в годы войны.

Вся работа Крымской конференции проходила под знаком неизмеримо возросшего международного авторитета Советского Союза. Результаты работы глав трех союзных правительств послужили основой тех демократических, миролюбивых принципов послевоенного устройства Европы, которые были разработаны Потсдамской конференцией, вскоре после победы над фашистской Германией. Созданный в Ялте биполярный мир и раздел Европы на Восток и Запад сохранились более чем на 40 лет, до конца 1980-х годов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 05 Февраля 2025, 11:13:07 | Сообщение # 1349 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

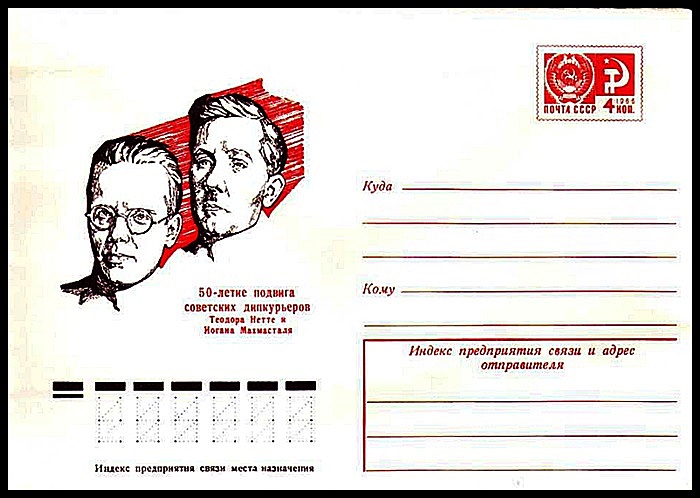

| 5 февраля 1926 года в Латвии советские дипломатические курьеры вступили в бой с вооруженными бандитами

Мы идем

сквозь револьверный лай,

чтобы,

умирая,

воплотиться

в пароходы,

в строчки

и в другие долгие дела.

Мне бы жить и жить,

сквозь годы мчась.

Но в конце хочу –

других желаний нету –

встретить я хочу

мой смертный час

так,

как встретил смерть

товарищ Нетте.

Владимир Маяковский

В феврале 1926 года Нетте и его коллега Иоганн Махмасталь получили задание доставить в Ригу дипломатическую почту.

5 февраля в поезде Москва-Рига, как и положено по инструкции, они вдвоем заняли купе: Нетте на верхней полке, Махмасталь – на нижней. Без происшествий преодолели советскую территорию, пересекли границу.

После того как проехали станцию Икскюль, до Риги оставалось менее трёх десятков километров... На перегоне между станциями Икшкиле и Саласпилс внезапно в коридоре послышался шум. Неизвестные, вооружённые револьверами, требовали от проводника показать купе дипкурьеров.

Вытащили в коридор советского торгового представителя Л.Ф. Печерского, которого, видимо, приняли за курьера. Эта ошибка дала Нетте и Махмасталю несколько дополнительных секунд. Они приготовили к бою своё оружие, но заблокировать дверь купе не успели. Бандиты, наконец поняв, где находится их цель, бросились в купе. Первым выстрелом преступников был тяжело ранен Махмасталь, но Нетте ответным огнём вывел из строя одного из нападавших.

Налётчики не останавливались, продолжая стрелять. Махмасталь замешкался с ответным огнём, получил ранения в живот и в правую руку, стрелял с левой и ранил ещё одного бандита. Нетте был убит выстрелом в голову.

5 февраля дипломатическо-курьерская служба МИД РФ отмечает день памяти дипкурьеров, погибших при исполнении служебных обязанностей.

На такие потери нападавшие явно не рассчитывали и отступили.

Иоганн Махмасталь, каким-то чудом не потерявший сознание, заявил, что не подпустит к дипломатической почте никого, кроме представителя полпредства СССР в Риге.

Когда сотрудник полпредства появился, курьер отрезал: "Я вас не знаю! Передам почту только тому, кого знаю лично!" Махмасталь истекал кровью, время шло на минуты, но ничего другого не оставалось: на вокзал из дипмиссии срочно пригласили сотрудника, который раньше встречался с Иоганном. Только тогда курьер, убедившись, что почта точно у своих, расслабился и потерял сознание.

В тамбуре вагона нашли трупы нападавших, раненных в перестрелке. Ими оказались граждане Литвы, братья Антон и Бронислав Габриловичи. Обоих добил третий участник нападения, сумевший затем скрыться.

Власти Латвии настаивали на том, что инцидент носит исключительно криминальный характер. Правда, внятно объяснить, за чем, собственно, охотились Габриловичи и что за человек ими руководил, латвийская полиция так и не смогла.

О подвиге советских курьеров много писали в центральной прессе. Иоганн Махмасталь и Теодор Нетте были награждены орденом Красного Знамени. К сожалению, для Теодора Нетте награда оказалась посмертной.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 10 Февраля 2025, 19:54:44 | Сообщение # 1350 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

| 80 лет назад - 10 февраля 1945 года погиб в бою Егор Захарович Клишин(Герой СССР Посмертно)

10 февраля 1945 года погиб в бою командир орудия Т-34 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса гвардии старшина Егор Захарович Клишин.

10 февраля 1945 года погиб в бою командир орудия Т-34 10-го гвардейского Уральского добровольческого танкового корпуса гвардии старшина Егор Захарович Клишин.

24 января 1945 года танк Клишина первым достиг Одера и, истребив боевое охранение моста, не дал его уничтожить. Благодаря этому на западный берег Одера успешно прорвались танковые части. В боях на западном берегу Клишин лично уничтожил 7 танков, 16 огневых точек, около 100 вражеских солдат и офицеров.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 апреля 1945 года за «образцовое выполнение заданий командования и проявленные мужество и героизм в боях с немецкими захватчиками» гвардии старшина Егор Клишин посмертно был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Также был награждён орденами Ленина, Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 12 Февраля 2025, 13:03:21 | Сообщение # 1351 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

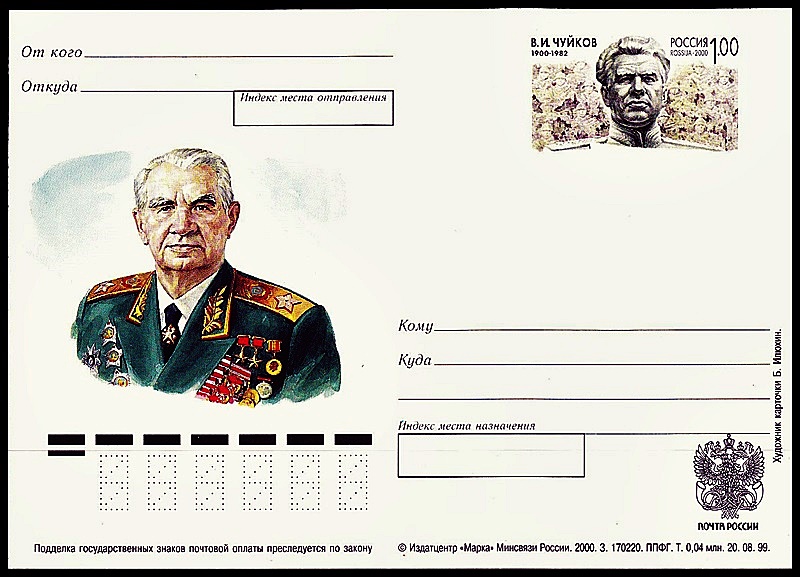

| 125 лет назад - 12 февраля 1900 года, родился Василий Иванович Чуйков – Маршал CCCР и Герой Сталинграда!

Чуйков Василий Иванович

12 февраля 1900 – 18 марта 1982

Сражения и победы

Выдающийся советский военачальник, Маршал Советского Союза (1955), дважды Герой Советского Союза (1944, 1945). Командовал 62-й (8-й гвардейской) армией, особо отличившейся в боях за Сталинград, затем при форсировании Днепра, в штурме Запорожья, Висло-Одерской и Берлинской операциях.

«По личному опыту знаю, что когда побеседуешь с бойцами в окопе, разделишь с ними и горе и радость, перекуришь, разберешься вместе в обстановке, посоветуешь, как надо действовать, то у бойцов обязательно появится уверенность: "Раз генерал был здесь, значит, надо держаться!"

И боец уже не отступит без приказа, будет драться с врагом до последней возможности»,

– В.И. Чуйков.

Родился в селе Серебряные Пруды (ныне Московская область) в семье крестьянина. В 12 лет вместе со старшими братьями перебрался в Петербург на заработки. Ученик, затем слесарь в шорной мастерской. После Февральской революции 1917 г. добровольно поступил на флот юнгой отряда минеров в Кронштадте.

В 1918 г. вступил в Красную Армию, поступил курсантом в Московские военно-инструкторские курсы РККА. Участвовал в подавлении лево-эсеровского мятежа в Москве.

В сентябре 1942 г. В.И. Чуйков вступил в должность командующего 62-й армией. Ему было поручено отстоять город любой ценой. Противнику не удалось с ходу разгромить 62-ю и 64-ю армии и овладеть Сталинградом, и гитлеровские войска готовились окружить город и уничтожить оборонявшие его советские армии.

В сентябре части вермахта потеснили войска 62-й армии и ворвались в центр города, а на стыке 62-й и 64-й армий прорвались к Волге. «Мы не думали о спасении, а только о том, как бы подороже отдать свою жизнь - другого выхода не было…», - вспоминал Чуйков о днях тяжелейших боев за город.

Василий Иванович Чуйков ввел в войска новую тактику городского боя. В упорных боях на городских улицах родились новые тактические единицы -штурмовые группы, состоявшие обычно из взвода или роты пехоты (20-50 стрелков), действия которых основывались на неожиданности для противника.

Василий Иванович писал в своих воспоминаниях: «62-я армия вырабатывала новые приемы и методы ведения боя в условиях большого города. В ходе сражений наши офицеры и генералы непрерывно учились. Смело отбрасывая тактические приемы, которые оказывались непригодными в условиях уличных боев, они применяли новые, внедряя их во все части.

С началом Сталинградской стратегической наступательной операции 62-я армия В.И. Чуйкова продолжала вести бои в Сталинграде, сковывая силы противника, одновременно готовясь к переходу в наступление. 1 января 1943 г. армия была передана Донскому фронту и в его составе участвовала в операции по ликвидации окруженной под Сталинградом группировки немецких войск. 28 января Чуйков был награжден своим первым орденом Суворова I-й степени. В апреле 1943 г. 62-я армия за беспримерный массовый героизм и стойкость личного состава была преобразована в 8-ю гвардейскую.

В Москве в доме, в котором когда-то жил Чуйков была установлен мемориальная доска, именем маршала в России и других странах мира названы улицы городов. Ему установлены памятники, в частности в октябре 2010 года бюст ему был установлен в Запорожье

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 13 Февраля 2025, 20:38:21 | Сообщение # 1352 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

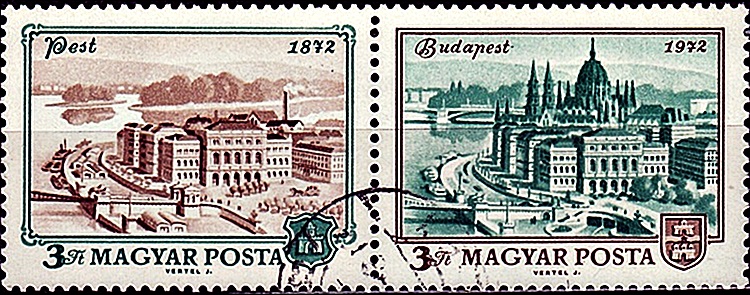

| 13 февраля - " Памятная дата военной истории России " советские войска освободили столицу Венгрии Будапешт!

СПАСЕННОЕ ГЕТТО

Рассказ военного инженера В.Л.Барановского:

«Чтобы лучше понять в какой обстановке мы вели военные действия, представьте себе: Будапешт - это свыше 200 квадратных километров. Немцы решили превратить его в свой Сталинград.

Помню, уже в середине января стало известно, что на нашем пути находятся какие-то кварталы, сплошным забором изолированные от остальной части города. В политотделе армии мне сказали: это созданное фашистами гетто.

От пленных стало известно, что территория гетто заминирована, и противник намерен уничтожить всех его узников.

17 января мы получили приказ генерала Афонина осуществить внезапный для фашистов удар в сторону гетто. Удар непременно должен быть внезапным. Ведь уже было известно коварство врага. В городе Марошмарош за два часа до прихода Советской армии гитлеровцы расстреляли в гетто 70 тысяч человек!

А возле Тернополя гетто взлетело на воздух в тот момент, когда советские солдаты подошли к его воротам.

Медлить было нельзя. Гремели выдвинутые на передний край репродукторы. Наше командование предупреждало: если фашисты посмеют осуществить свое намерение уничтожить жителей гетто - никому из них пощады не будет.

А пока, на всякий случай, мои сапёры перерезали все кабели и провода, ведущие в сторону гетто. Ведь взрывать его можно было только снаружи...

Рано утром 18 января наши солдаты гранатами забросали пулеметные гнезда неприятеля и поднялись в атаку. Они взломали стену гетто.

Фашисты не смогли осуществить свой дикий замысел. Но сопротивление оказывали яростное.

Изможденные люди с желтыми знаками... Были то звезды, или ленточки... Поначалу они боялись выходить на улицу.

Но к тому времени солдаты уже знали, куда мы попали. Знали, что здесь происходит. Они входили в квартиры, показывали на красные звёзды своих ушанок. Как могли, объясняли людям, что они свободны.

Потом на улицах гетто появились полевые кухни. Запахло едой. И голодные, изнуренные люди впервые начали улыбаться».

Заметки по еврейской истории. № 5. 2006

Ко времени освобождения Будапешта в нем находилось около 94 тыс. евреев, население гетто ожидала отправка в Освенцим.

ЦЕНА ОСВОБОЖДЕНИЯ

Для освобождения Будапешта и вывода Венгрии из войны войска 2-го и 3-го Украинских фронтов и силы Дунайской военной флотилии проводили крупнейшую наступательную операцию. Продолжительность – 108 суток. Боевая численность войск к началу операции – 719500.

Людские потери в операции:

безвозвратные – 80 026 (11,1%)

санитарные – 240 056

всего – 320 082

среднесуточные – 2 964

Книга потерь

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sergey_K | Дата: Пятница, 14 Февраля 2025, 08:32:12 | Сообщение # 1353 |

Группа: Старейшина

Сообщений: 1594

Статус: Отсутствует

| 14 февраля 1945 года в ходе Нижне-Силезской фронтовой наступательной операции (с 8 по 24 февраля 1945 года) войсками 3-й гвардейской армии (гвардии генерал-полковник В.Н. Гордов) при содействии частей 2-й армии Войско-Польского (генерал-лейтенант К Сверчевский (пол. Karol Świerczewski)) 1-го Украинского фронта (Маршал Советского Союза И.С. Конев) при поддержке частей 1-го Белорусского фронта (Маршал Советского Союза Г.К. Жуков) овладели городом Грюнберг (нем. Grünberg in Schlesien) (Зелёна Гура) без боя.

Наступающие войска РККА из города вышел встречать тогдашний настоятель, преподобный Г. Готвальд (польск. Georg Gottwald) и сообщил, что в городе уже проживает только гражданское население). Благодаря этому город не был разрушен.

29 января 1945 года гвардии подполковник Ф.Г. Нелидов командир 52-го гвардейского кавалерийского полка 14-й гвардейской кавалерийской дивизии (гвардии генерал-майор Г.П. Коблов) 7-го гвардейского кавалерийского корпуса (гвардии гененерал-лейтенант М.П. Константинов) 1-го Белорусского фронта умело организовал форсирование реки Одер у села Приттаг (ныне Пшиток), северо-восточнее города Грюнберг, нанеся противнику значительный урон в живой силе и технике. В этом бою Ф.Г. Нелидов погиб. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 27 февраля 1945 года гвардии подполковнику Ф.Г. Нелидову просвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

6 июня 1945 года Грюнберг перешёл под администрацию Польши и переименован в Зелёна-Гуру.

Сергей Коробов

Бжег : в/ч 36619 1985-1989

Жагань: в/ч 95991 1989-1990

Сообщение отредактировал Sergey_K - Пятница, 14 Февраля 2025, 08:35:05 |

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 16 Февраля 2025, 16:02:14 | Сообщение # 1354 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

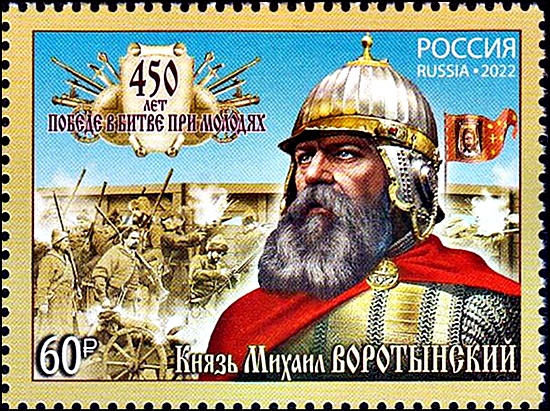

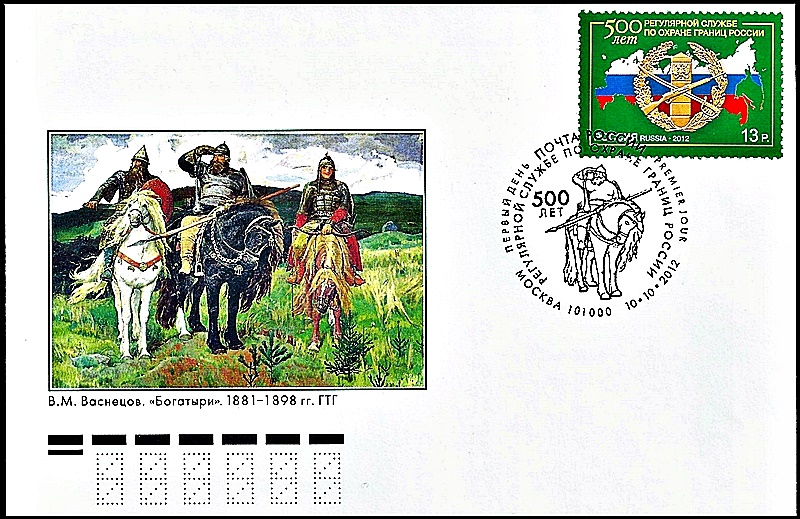

| 1571 - 16 февраля 1571 года Иван Грозный утверждает первый в России воинский устав — «Приговор о станичной и сторожевой службе», разработанный воеводой Михаилом Воротынским.

«Боярский приговор о станичной и сторожевой службе» — первый русский устав пограничной службы, разработанный специальной комиссией по приказу царя Ивана Грозного для организации защиты южных и юго-восточных рубежей Русского царства и утверждённый 16 февраля 1571 года.

Также может считаться первым в истории России воинским уставом.

При этом большое значение придавалось инициативе рядовых пограничников, которые действовали небольшими группами на бескрайних степных просторах и в большинстве случаев могли надеяться при столкновениях с врагом только на собственные силы и на отличное знание местности: в уставе подчеркивалось, что они вольны «ехати… которыми месты пригоже»; действовать, «посмотря по делу и по ходу»; самостоятельно решать, что для них самих и для «государева дела» будет «податнее и прибыльнее».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 17 Февраля 2025, 11:06:16 | Сообщение # 1355 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26297

Статус: Отсутствует

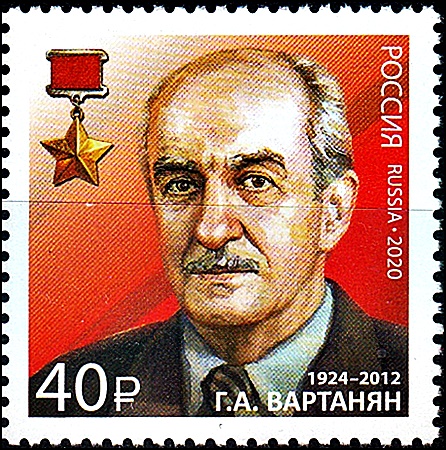

| 101 год назад - 17 февраля 1924 года, родился Геворг Андреевич Вартанян, разведчик и Герой СССР!

17 февраля 1924 года родился советский разведчик, сотрудник Первого главного управления Комитета государственной безопасности СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза Геворк Вартанян.

Геворк Вартанян стал разведчиком еще в юности, по примеру своего отца Андрея Вартаняна, много лет сотрудничавшего с советской внешней разведкой. По заданию Москвы Вартанян-старший выехал в Иран, где одновременно организовал успешный бизнес по торговле сладостями и крупную агентурную сеть. Отец, разумеется, не посвящал Геворка во все секреты, но воспитал сына в правильном духе.

Геворг Андреевич Вартанян - полковник, разведчик Первого Главного управления Комитета государственной безопасности СССР, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Его работа была столь безупречной, что имя 76-летнего агента было рассекречено лишь в декабре 2000 года, а большинство подробностей так и остались под завесой тайны...

Нелегальная деятельность Геворка Вартаняна в Иране продолжалась 11 лет — с 1940 по 1951 годы.

За это время молодой человек не только в совершенстве освоил профессию разведчика, превратившись в высококлассного специалиста, провел ряд блестящих операций, но и успел жениться на своей подруге по «Легкой кавалерии».