|

Политическая филателия и войны

|

|

| Sokol | Дата: Пятница, 13 Июня 2025, 21:58:13 | Сообщение # 1401 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

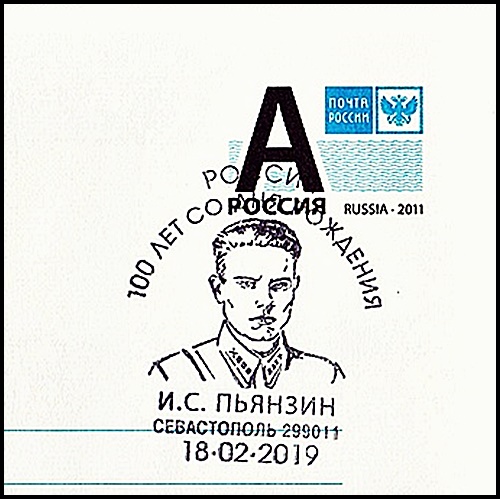

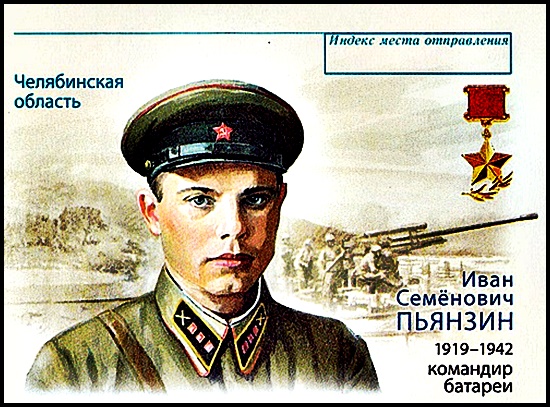

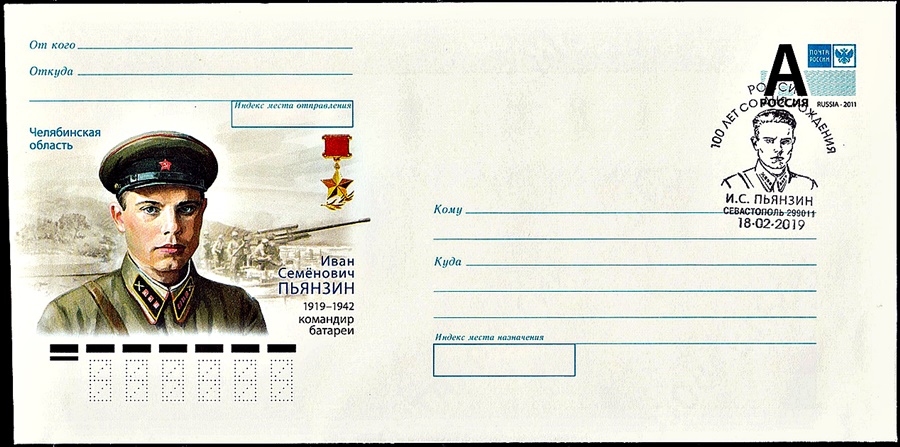

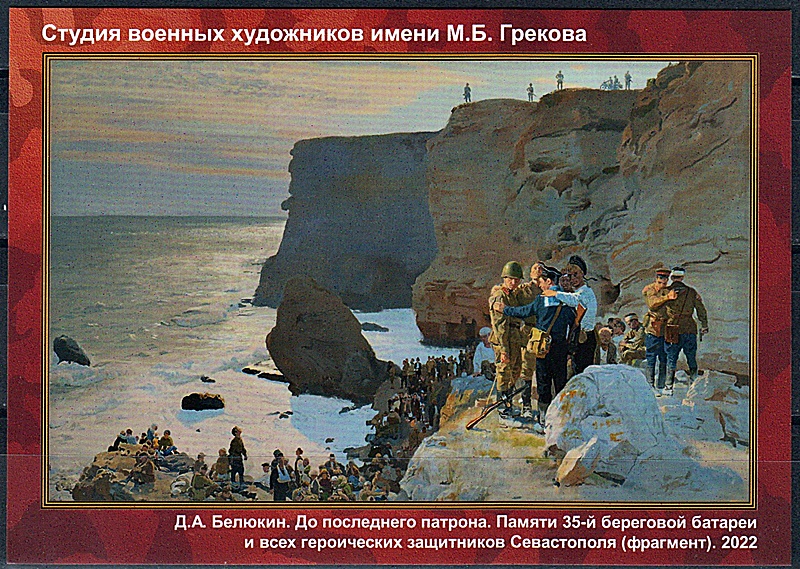

| 13 июня 1942 года подвиг 365-й зенитной батареи Ивана Семеновича Пьянзина

13 июня 1942 года подвиг 365-й зенитной батареи при обороне Севастополя.Иван Семенович Пьянзин с 1938 года служил на Военно-Морском Флоте. В 1940 году окончил Севастопольское училище зенитной артиллерии. Участник Великой Отечественной войны с 1941 года, участник обороны Севастополя.

После тяжёлого ранения в начале июньских боев 1942 года командира 365-й батареи лейтенанта Н.А. Воробьёва и сменившего его всего на три дня лейтенанта Е.М. Матвеева, старший лейтенант И.С. Пьянзин принял командование «Воробьёвской батареей».

Батарея занимала ключевую для обороны Севастополя высоту с отметкой «60,0» на Мекензиевых горах и именовалась в немецких сводках как «форт Сталин».

Благодаря удобной позиции, на которой располагалась батарея, зенитчики могли вести огонь не только по самолетам, но и прямой наводкой по наступающей пехоте и бронетехнике врага, не давая им выйти к бухте.

Поэтому понятно, что фашисты стремились захватить высоту любой ценой, не считаясь с большими потерями.

После тяжелого ранения Воробьева, 8 июня 1942 года командование принял лейтенант Матвеев. 9 июня, во время боя, от прямого попадания снаряда обвалилось перекрытие, где находился Матвеев. Когда лейтенанта освободили от завалов, он ничего не слышал и очень плохо видел, поэтому 10 июня командование батареей принял старший лейтенант И.С. Пьянзин, прибывший на батарею с двумя матросами.

Командир 365-й батареи 110-го зенитного артиллерийского полка ПВО (Береговая оборона Черноморского флота) кандидат в члены ВКП(б) старший лейтенант Пьянзин умело управлял своим подразделением в бою. Его батарея, находясь на северной окраине Севастополя, сбила одиннадцать самолётов противника.

13 июня 1942 года гитлеровцы прорвались к огневой позиции. В этом бою Пьянзина тяжело ранило, но командир не смог бросить своих людей в такой критический момент, так как немецкая пехота уже подобралась почти вплотную к орудийным дворикам. По приказу Пьянзина оставшиеся в живых защитники батареи в отчаянии стремительно контратаковали и схватились с немцами в рукопашную. Атака немцев была отбита, но защитникам это стоило слишком больших жертв – в живых осталось несколько человек, все поголовно раненные. Немцы, понимая, что силы защитников на исходе, быстро перегруппировались и вновь атаковали при поддержке 7 танков.

Когда враг ворвался на батарею, её командир передал на командный пункт дивизиона: «Танки противника расстреливают нас в упор, пехота забрасывает гранатами. Прощайте, товарищи! За Родину, вперед к победе!» С КП дивизиона видели, что на батарее идет жестокий рукопашный бой. Последняя радиограмма с батареи состояла всего из нескольких слов: «Отбиваться нечем. Личный состав весь выбыл из строя. Открывайте огонь по нашей позиции, по нашему КП».

Это были последние слова Пьянзина. В 15 час. 18 мин. рация батареи прекратила свою работу. Артиллеристы открыли огонь по бывшей позиции 365-й батареи, которая была захвачена противником и превратили высотку в кашу.

Все батарейцы погибли. Но тело геройского лейтенанта удалось найти. Иван Пьянзин был похоронен на кладбище поселка Дергачи под Севастополем.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 июля 1942 года старшему лейтенанту Пьянзину Ивану Семёновичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 14 Июня 2025, 11:22:33 | Сообщение # 1402 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

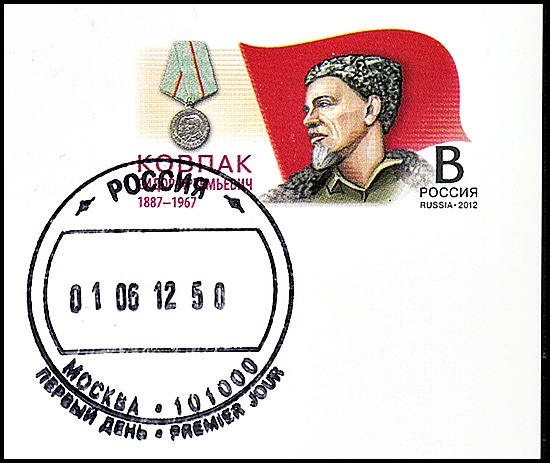

| 7 июня 1887 года родился легендарный Сидор Артемьевич Ковпак, Дважды Герой СССР

7 июня 1887 года родился Сидор Артемьевич Ковпак (с. Котельва, Полтавская губ.), командир Путивльского партизанского отряда (позднее – Сумского партизанского соединения), член нелегального ЦК КП(б) Украины...

Генерал-майор. Дважды Герой Советского Союза. Один из организаторов и лидеров партизанского движения на Украине. Это был гений скрытного перемещения. После долгих манёвров партизаны всегда неожиданно атаковали врага там, где их не ожидали.

Штаб Сумского партизанского соединения во главе с С.А. Ковпаком обсуждает предстоящую операцию. В центре возле карты сидят командир соединения Сидор Артемьевич Ковпак и комиссар Семен Васильевич Руднев.

Его звали ДЕД.

В июле 1941 года в Путивле для борьбы в тылу врага был сформирован партизанский отряд, командиром которого Путивльский райком партии утвердил С.А. Ковпака. Материально-техническая база отряда была заложена в Спадщанском лесу.

C самых первых боев отряду помог боевой опыт командира отряда С.А. Ковпака, тактика, мужество и умением ориентироваться в самой сложной обстановке.

19 октября 1941 года в Спадщанский лес прорвались фашистские танки. Завязался бой, в результате которого партизаны захватили три танка. Потеряв большое количество солдат и боевое техники, враг вынужден был отступить и возвратится в Путивль. Это стало переломным моментом в боевой деятельности партизанского отряда.

В дальнейшем отряд Ковпака изменил тактику на подвижные рейды по тылу, одновременно нанося удары по тыловым частям противника.

На Украине в первые дни оккупации образовалось огромное множество лесных групп, но Путивльский отряд сразу сумел выделиться среди них своими дерзкими и вместе с тем выверено-осторожными действиями. Все, что делал Ковпак, не укладывалось в нормальные правила. Его партизаны никогда не сидели долго на одном месте. Днем они прятались в лесах, а передвигались и атаковали противника по ночам. Шли отряды всегда окольными путями, прикрываясь от крупных частей врага заслонами. Небольшие немецкие отряды, заставы, гарнизоны уничтожались до последнего человека. Походный строй партизан за считанные минуты мог занять круговую оборону и начать огонь на поражение. Основные силы прикрывали мобильные диверсионные группы, которые подрывали мосты, провода, рельсы, отвлекая и дезориентируя противника. Приходя в населенные пункты, партизаны поднимали людей на борьбу, вооружали и обучали их.

В конце 1941 года боевой отряд Ковпака осуществил рейд в Хинельские, а весной 1942 года – в Брянские леса. Отряд пополнился до пятисот человек и неплохо вооружился. Второй рейд начался 15 мая и продлился до 24 июля, проходя по Сумскому району хорошо известному Сидору Артемовичу. Ковпак был гением скрытного перемещения. После выполнения ряда сложных и долгих маневров партизаны неожиданно атаковали там, где их совсем не ожидали, создавая эффект присутствия в нескольких местах сразу. Они сеяли ужас среди фашистов, подрывая танки, уничтожая склады, пуская под откос поезда. Ковпаковцы воевали, не имея никакой поддержки, не зная даже, где фронт. Все захватывалось в сражениях. Взрывчатка добывалась на минных полях.

Ковпак часто повторял: «Мой поставщик - Гитлер».

Весной 1942 года в день рождения он сделал себе подарок и захватил Путивль. А через некоторое время опять ушел в леса. При этом Ковпак совсем не выглядел бравым воякой. Выдающийся партизан напоминал пожилого дедушку, заботящегося о своем хозяйстве. Он умело соединял солдатский опыт с хозяйственной деятельностью, смело пробовал новые варианты тактических и стратегических способов партизанской борьбы. Среди его командиров и бойцов в основном были рабочие, крестьяне, учителя и инженеры.

В конце весны 1942 за образцовое выполнение боевых задач в тылу врага, проявленный героизм, Ковпак был удостоен звания Героя Советского Союза, а его соратник Руднев, отсидевший срок перед войной как враг народа, – орденом «Знак Почета».

Показателен тот факт, что после того как Ковпаку вручили орден комиссара Семена Руднева, он вернул его со словами: «Мой замполит не доярка какая-то, чтобы его таким орденом награждать!».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 16 Июня 2025, 18:15:55 | Сообщение # 1403 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

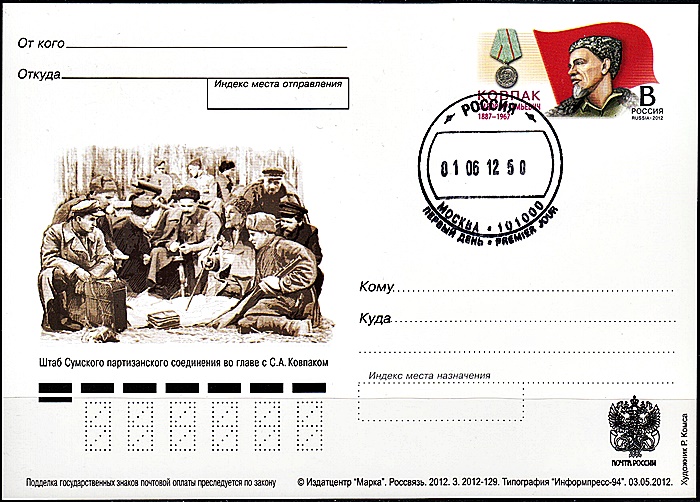

| 1994

Борис Александрович АЛЕКСАНДРОВ

(4.8.1905 — 1994),

композитор и дирижер. С 1937 года в ансамбле песни и пляски Советской Армии, а с 1946 года его руководитель. Самое известное музыкальное произведение — оперетта «Свадьба в Малиновке».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 21 Июня 2025, 20:08:38 | Сообщение # 1404 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

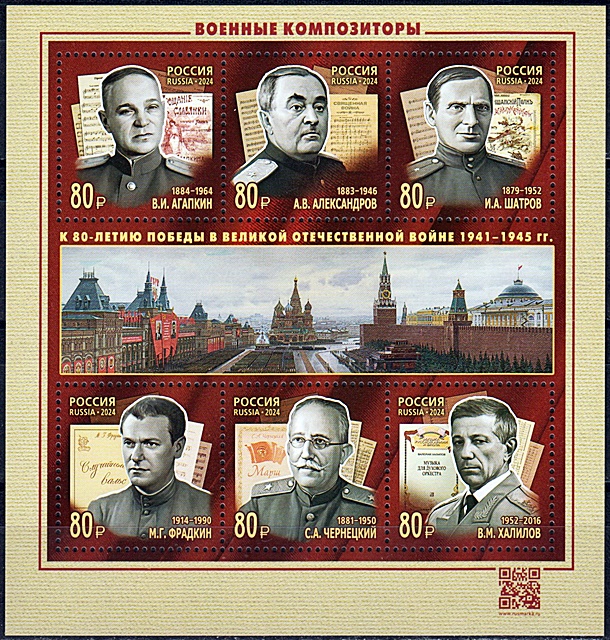

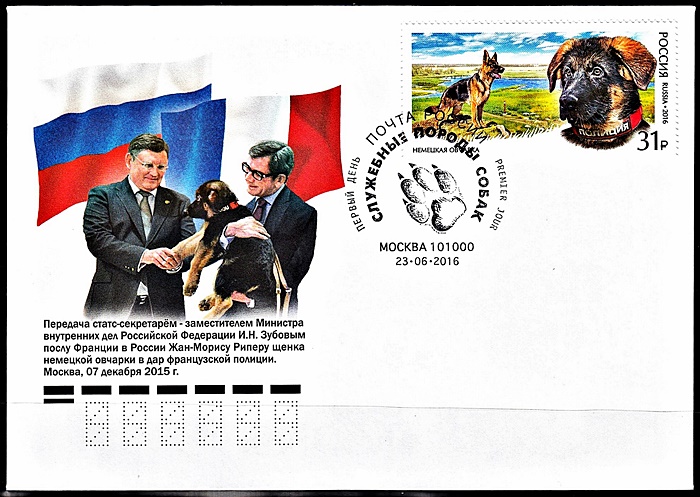

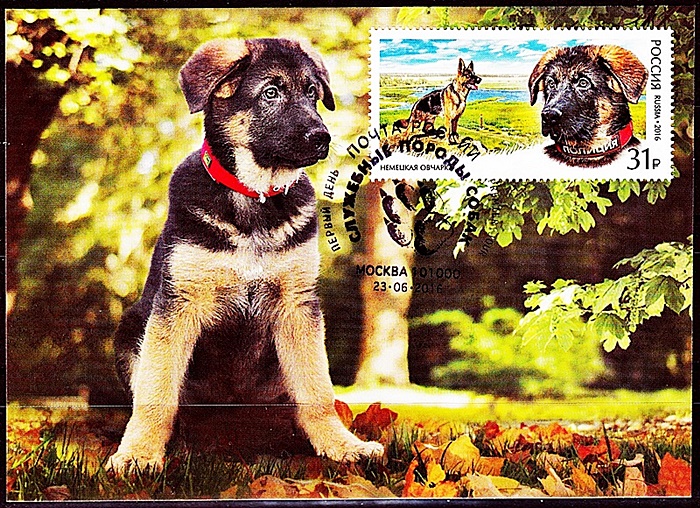

| День кинологических подразделений МВД России

Ежегодно 21 июня отмечается День кинологических подразделений МВД России, который многие собаководы считают своим «отраслевым праздником» и для краткости называют просто Днем кинолога.

Официально он утверждён Приказом МВД РФ № 383 от 18 июня 2004 года «Об объявлении Дня кинологических подразделений МВД России».

В России практиковать службу собак в полиции начали с 1906 года по инициативе начальника Санкт-Петербургского сыскного отделения полиции В.И. Лебедева, а через 3 года в Москве широкую известность приобрела полицейская собака породы доберман-пинчер по кличке Треф, раскрывшая за свою жизнь более 1500 преступлений.

История же кинологических подразделений в структуре российских правоохранительных органов, как принято считать, началась 21 июня 1909 года, когда в Санкт-Петербурге был открыт первый в России питомник полицейских сыскных собак, на базе которого также была создана школа дрессировщиков.

Впоследствии эта дата и стала основанием для учреждения сегодняшнего праздника.

Собаки в патрульно-розыскной работе — незаменимые и серьезные помощники. Они нужны для розыска и обнаружения лиц, совершивших преступления, для поиска наркотиков, оружия, взрывчатки, для задержания вооруженных бандитов. Кинологические подразделения осуществляют обыск местности, зданий, сооружений. Также с их помощью обеспечивается надежная охрана важных государственных и войсковых объектов, охрана общественного порядка в российских населенных пунктах и выполнение других служебно-боевых задач. Собаки проходят различные тренировки, а в арсенале инструкторов-кинологов есть масса учебных приемов.

Причём в кинологической службе используются служебные собаки различных пород. Но наиболее распространёнными считаются такие породы, как немецкая, бельгийская, восточно-европейская овчарка, лабрадор-ретривер, ротвейлер. Также в деятельности МВД России применяются собаки и редко встречающихся пород — бордер-колли, бассет-,бленд-хаунд.

Сегодня служебные собаки продолжают занимать достойное место в служебно-боевой деятельности МВД России. В настоящее время с помощью служебно–розыскных собак ежегодно в России раскрывается около 30 тысяч преступлений.

За верность долгу многие собаки имеют награды. И не только. Например, в Новосибирске поставлен памятник служебной собаке, которая, будучи раненой, отменно проявила себя в контртеррористической операции в Чечне.

В Волгограде установлен памятник собакам-подрывникам, а в Москве на Поклонной горе установлен памятник «Фронтовой собаке», есть памятники друзьям нашим меньшим и в других российских городах.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 23 Июня 2025, 17:20:15 | Сообщение # 1405 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

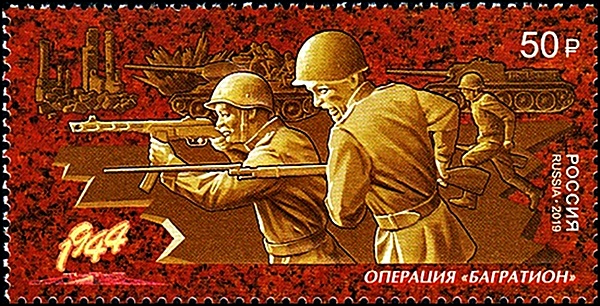

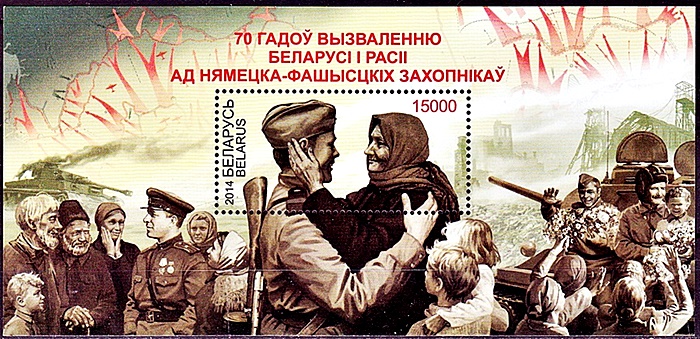

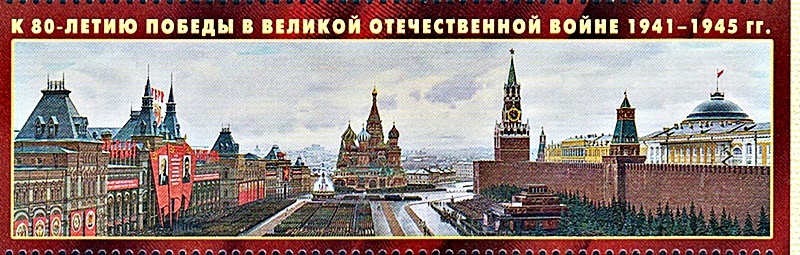

| 23 июня 1944 г. 81 год назад

В ходе Великой Отечественной войны началась операция «Багратион»

Операция «Багратион» – это крупномасштабная стратегическая наступательная операция советских войск в годы Великой Отечественной войны, начавшаяся 23 июня 1944 года в Белоруссии и ставшая одной из крупнейших военных операций за всю историю человечества (в ней приняли участие более 2,5 млн. человек с обеих сторон). Она включала в себя два этапа и закончилась 29 августа 1944 года.

Свое название операция получила в честь российского полководца Отечественной войны 1812 года П.И. Багратиона, а разрабатывалась она К. Рокоссовским совместно с А. Василевским и Г. Жуковым.

Операция «Багратион» началась 23 июня 1944 года с артиллерийской подготовки, после чего войска 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусского фронтов перешли в наступление, которое продолжалось два месяца. Действия войск 1-го и 2-го Белорусских фронтов координировал Маршал Г. Жуков, а 3-го Белорусского и 1-го Прибалтийского фронтов – начальник Генштаба А. Василевский. Приняла участие в операции и Днепровская военная флотилия.

Операция проходила в два этапа: первый (23 июня – 4 июля) включал в себя Витебско-Оршанскую, Могилевскую, Бобруйскую, Полоцкую и Минскую фронтовые наступательные операции; второй этап (5 июля – 29 августа) – Вильнюсскую, Шауляйскую, Белостокскую, Люблин-Брестскую, Каунасскую и Осовецкую фронтовые наступательные операции.

В ходе операции «Багратион» были освобождены от немецких захватчиков Белоруссия, часть Прибалтики и восточные районы Польши. Немецко-фашистские войска потеряли за это время около 400 тысяч человек убитыми, ранеными и пленными. Были захвачены живыми 22 немецких генерала, ещё 10 погибли. Группа армий «Центр» была практически разгромлена. Советские войска потеряли до 180 тысяч погибшими, пропавшими без вести и пленными, а также около 600 тысяч ранеными и больными (хотя в разных источниках приводятся неодинаковые данные).

Но одно неоспоримо – операция «Багратион» стала грандиозной победой советских войск в годы Великой Отечественной войны и триумфом советского военного искусства.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 24 Июня 2025, 13:09:00 | Сообщение # 1406 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

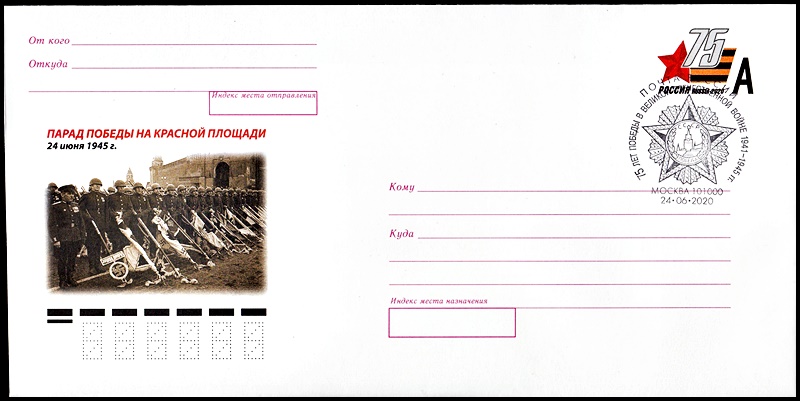

| 24 июня 1945 г. 80 лет назад

В Москве состоялся Парад Победы

Парад Победы — исторический парад советских войск на Красной площади Москвы, прошедший 24 июня 1945 года в честь победы СССР над фашистской Германией в Великой Отечественной войне. Решение провести его было принято вскоре после 9 мая 1945 года.

24 июня 1945 года в 10 часов утра Маршал Советского Союза Георгий Жуков выехал на белом коне из Спасских ворот на Красную площадь Москвы. После команды «Парад, смирно!» площадь взорвалась гулом аплодисментов. Командующий парадом Константин Рокоссовский представил Георгию Жукову рапорт, а потом они вместе начали объезд войск.

Вслед за этим прозвучал сигнал «Слушайте все!», и военный оркестр исполнил гимн «Славься, русский народ!» Михаила Глинки. После приветственной речи Жукова был исполнен гимн Советского Союза, и начался торжественный марш войск.

На параде торжественным маршем прошли сводные полки фронтов: Карельского, Ленинградского, 1-го Прибалтийского, 3-го, 2-го и 1-го Белорусских, 1-го, 4-го, 2-го и 3-го Украинских, сводный полк Военно-Морского Флота. В составе полка 1-го Белорусского фронта особой колонной прошли представители Войска Польского. Впереди сводных полков фронтов шли командующие фронтами и армиями, Герои Советского Союза несли знамена прославленных частей и соединений.

Кроме того, здесь были военные академии, военные училища и части Московского гарнизона. В состав полков входили Герои Советского Союза, кавалеры орденов Славы, прославленные снайперы и наиболее отличившиеся орденоносцы. Всего в торжественном шествии приняли участие около 35 тысяч человек.

36 боевых знамён наиболее отличившихся в боях соединений и частей несли специально подготовленные знаменосцы с ассистентами. Из Берлина также привезли Красное знамя Победы, которое было водружено над рейхстагом.

Вслед за полками фронтов и ВМФ на Красную площадь вступила сводная колонна советских воинов, которые несли опущенные до земли 200 знамён немецко-фашистских войск, разгромленных на полях сражений.

Под барабанный бой эти знамёна были брошены к подножию Мавзолея, после парада они были отправлены в Центральный музей Вооружённых Сил.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 29 Июня 2025, 11:03:21 | Сообщение # 1407 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

| 29 июня - "День партизан и подпольщиков"!

День партизан и подпольщиков.

29 июня ежегодно отмечается День партизан и подпольщиков. 11 апреля 2009 года президент РФ Дмитрий Медведев подписал закон "О внесении изменения в статью 11 Федерального закона "О днях воинской славы и памятных датах России", на основании которого День партизан и подпольщиков был включен в список памятных дат и получил официальный статус.

Партизан и подпольщиков времён ВОВ вспоминают 29 июня потому, что именно в этот день трагического 1941-го Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) издал Директиву, адресованную партийным и советским организациям, действовавшим в прифронтовых районах страны, о необходимости создания на оккупированной врагом территории организованного партизанского сопротивления.

Директива предписывала: "создавать партизанские отряды и диверсионные группы для борьбы с частями армии противника в занятых им областях..., создавать для врага и всех его пособников невыносимые условия, преследовать их на каждом шагу и уничтожать, срывать любые их мероприятия".

Сергей Васильевич Герасимов

Мать партизана.

День партизан и подпольщиков введен в российский календарь памятных дат в 2010 году по инициативе Брянской областной думы "в знак памяти самоотверженной борьбы в тылу врага партизан и подпольщиков, внесших значительный вклад в победу советского народа над фашистскими захватчиками в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов".

В период Великой Отечественной войны на территории Брянской области, которая была оккупирована немецкими войсками с октября 1941 года до сентября 1943 года, действовало 139 партизанских отрядов. Участниками партизанского движения были свыше 60 тысяч человек, 16 тысяч из них награждены орденами и медалями, 12 человек за подвиги и героизм удостоены звания Героя Советского Союза, три человека - звания Героя России.

Вся Белоруссия, Брянщина, Смоленщина и Орловщина, многие области Украины, Крым и южные регионы РСФСР были охвачены хорошо организованной партизанской борьбой.

На вооружении партизан было в основном стрелковое оружие, в некоторых отрядах (соединениях) имелись минометы, артиллерийские орудия и даже танки. Лица, вступавшие в партизанские формирования, принимали присягу и подчинялись требованиям воинской дисциплины.

В 1943 году рядом законодательных актов партизаны были приравнены к военнослужащим.

Всего в 1941-44 годах в тылу врага действовало 6 200 партизанских отрядов общей численностью в 1 млн. человек. С 1942 года в тылу у противника образовывались целые "партизанские края", в которых восстанавливалась советская власть. Особую роль они сыграли в нарушении тыловых коммуникаций.

За годы войны ими было произведено 20 тысяч крушений поездов, уничтожено 2500 паровозов, подорвано 12 тысяч мостов на железных, шоссейных и грунтовых дорогах, 42 тысяч автомашин, 350 тысяч вагонов, цистерн и платформ, выведено из строя 6 тысяч танков и бронемашин, сбито в воздухе и взорвано на аэродромах 1100 самолетов, уничтожено более 600 тысяч и взято в плен более 50 тысяч солдат и офицеров противника. Такого количества живой силы и техники хватило бы для создания крупной стратегической группировки врага.

Более 311 тысяч партизан были награждены орденами и медалями. 249 партизанам было присвоено звание Героя Советского Союза, а двое руководителей партизанского движения С.А. Ковпак и А.Ф. Федоров были удостоены этого высокого звания дважды.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 30 Июня 2025, 20:52:34 | Сообщение # 1408 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

| В ночь с 29 на 30 июня 1941 собраны первые пусковые установки БМ-13 - "Катюша"

Собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13 - "катюши".

30 июня 1941 года на заводе имени Коминтерна в Воронеже были собраны первые две боевые пусковые установки БМ-13, любовно прозванные советскими солдатами "катюшами".

Известно несколько версий происхождения этого названия. Наиболее вероятное из них связано с заводской маркой "К" завода изготовителя первых боевых машин БМ-13 и с популярной в то время одноименной песней.

В начале июля 1941 года была сформирована первая Отдельная экспериментальная батарея полевой реактивной артиллерии Красной Армии во главе с капитаном Иваном Флеровым, вооруженная семью боевыми установками. 14 июля 1941 года батарея дала залп по захваченному фашистскими войсками железнодорожному узлу города Орши. Вскоре успешно воевала в боях под Рудней, Смоленском, Ельней, Рославлем и Спас-Деменском.

В начале октября 1941 года при движении к линии фронта из тыла батарея Флерова попала в засаду врага под деревней Богатырь (Смоленская область). Расстреляв весь боезапас и взорвав боевые машины, большинство бойцов и их командир Иван Флеров погибли.

За героизм Флеров был посмертно награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, а в честь подвига батареи сооружены памятник в городе Орше и обелиск у города Рудня. В августе-сентябре 1941 года на фронт были отправлены уже 324 боевые машины БМ-13 и БМ-8.

В боях за Берлин участвовало 219 дивизионов "катюш". С осени 1941 года этим частям при формировании было присвоено звание гвардейских.

На поворотной раме каждой боевой машины был установлен особый железный ящик — якобы для ветоши. На самом деле внутри находилась мощная мина–фугас. В случае реальной угрозы окружения секретного подразделения его командир должен был самоуничтожиться вместе с техникой.

Такой трагический момент наступил 7 октября 1941 года под деревней Богатырь Вяземского района Смоленской области. Отважные ракетчики взорвали машины, а сами с боем прорвались к своим. В этом бою смертью храбрых пал командир первой нашей ракетной батареи. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14 ноября 1963 года Иван Андреевич Флеров посмертно был награжден орденом Отечественной войны I степени.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 04 Июля 2025, 23:58:49 | Сообщение # 1409 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

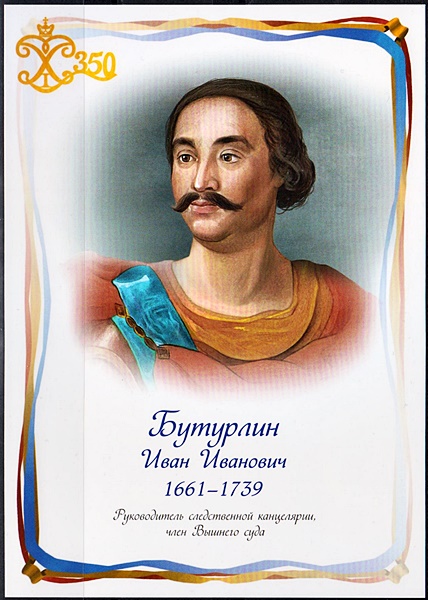

| 4 июля 1661 г. родился

Иван Иванович БУТУРЛИН

(1661 — 11.1.1739),

командир Преображенского полка (1718—1727), генерал-аншеф (1721).

Сын ближнего стольника Ивана Андреевича Бутурлина (ум. 1696), внук Андрея Васильевича Кривого, окольничего при царе Алексее Михайловиче.

В 1687 году произведен в премьер-майоры только что сформированного Преображенского полка.

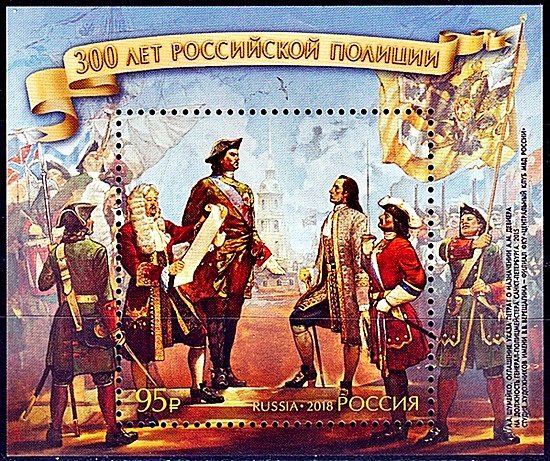

Почтовая карточка 2022 г. из серии следователи и организаторы следствия эпохи правления Петра I.

Бутурлин И.И. (1661-1739)

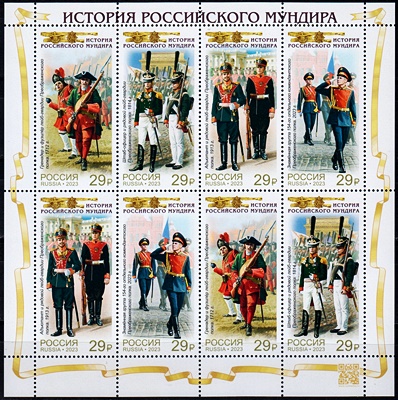

Лейб-гвардии Преображенский полк — старейший и один из наиболее элитных гвардейских полков Русской императорской армии.

В 1695–1696 годах Преображенский полк участвовал в Азовских походах. В 1700 году назван лейб-гвардии Преображенским полком. Участвовал во всех основных сражениях Северной войны, в Прутском походе, в Персидском походе.

После смерти Петра I Преображенский полк принял активное участие в возведении на престол Екатерины I и во всех последующих дворцовых переворотах. Подразделения полка участвовали также в Русско-турецкой войне 1735–1739 годов, Русско-шведских войнах 1741–1743 годов, 1788–1790 годов, а также в возведении на престол Елизаветы Петровны в 1741 году.

В 1800 году император Павел I повелел ему называться лейб-гвардейским Его Императорского Величества полком, но при императоре Александре I было восстановлено его прежнее наименование. В 1805–1807 годах полк участвовал в войнах с наполеоновской Францией (Война третьей коалиции и Война четвёртой коалиции), а затем участвовал в Русско-шведской войне 1808–1809 годов. В 1812–1814 годах — в Отечественной войне и в заграничном походе российской армии.

Во время Первой мировой войны полк участвовал в Галицийской битве, Варшавско-Ивангородской операции, Мазурском сражении, Виленской операции, Брусиловском прорыве. Вторая рота запасного батальона Преображенского полка приняла активное участие в Февральской революции 1917 года. В 1918 году полк был расформирован, но затем воссоздан в составе Белой армии на Юге России.

12 декабря 2012 года в своём послании Федеральному Собранию Президент Российской Федерации В.В. Путин заявил о необходимости возрождения Преображенского и Семёновского полков. 9 апреля 2013 года именем легендарного полка стал называться 154-й отдельный комендантский Преображенский полк.

На почтовых марках изображены:

– гренадер и фузилёр лейб-гвардии Преображенского полка 1712 г.;

– штаб-офицер и рядовой лейб-гвардии Преображенского полка 1814 г.;

– адъютант и рядовой лейб-гвардии Преображенского полка 1913 г.;

– знамённая группа 154-го отдельного комендантского Преображенского полка 2023 г.

В 1723 году был назначен членом «Вышнего суда» для разбора дела и суда над бароном П. П. Шафировым.

В 1725 году, по кончине Петра, Бутурлин долго не соглашался стать на сторону лиц, действовавших в пользу Екатерины, но, убежденный потом Меншиковым, окружил дворец гвардейскими полками и приказал ударить в барабаны. Находившийся тогда во дворце Репнин гневно спрашивал, кто мог распорядиться таким образом без его ведома. Бутурлин сказал, что это сделано по его приказанию и что в данном случае он действовал по повелению своей государыни.

У Екатерины I Бутурлин был в милости, но вскоре участие его в заговоре, имевшем целью низложение Меншикова, погубило его. Уцелевший Меншиков ничего не мог сделать заговорщикам при Екатерине, но, сделавшись всесильным при её преемнике, он отомстил им, а следовательно, и Бутурлину: лишённый чинов и знаков отличия, Бутурлин сослан был на безвыездное жительство в свои поместья, а вскоре потом лишился и всех деревень, пожалованных ему Петром Великим, которые были отобраны у него Долгоруковыми, занявшими при Петре II место и роль Меншикова.

У Бутурлина осталось только родовое село Крутцы во Владимирской губернии, недалеко от города Александрова; там он и скончался 31 декабря 1738 года и был похоронен в Александрове, в Успенском девичьем монастыре.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 05 Июля 2025, 16:36:07 | Сообщение # 1410 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

| 1745 280 лет назад

Антон Мануилович ДЕВИЕР

(неизв. 1682 — 1745),

первый генерал-полицмейстер Санкт-Петербурга, генерал-аншеф, граф.

Он родился в Амстердаме, куда перебралась семья его родителей, обедневших португальских евреев. Служил юнгой в голландском флоте и оказался в России после Великого посольства ПЕТРА I. Новой родине служил усердно и честно.

Вместе с Павлом ЯГУЖИНСКИМ он первым получил чин генерал-адъютанта, специально введенный царем для их отличия. Руководил строительством морского порта в Ревеле, а когда был назначен генерал-полицмейстером столицы (первоначальный штат полиции насчитывал всего 42 человека), стал ведать всем ее городским хозяйством.

Приходилось заниматься осушением болот, мощением улиц, установкой фонарей, вывозом мусора. Им была организована пожарная служба города.

Участвовал в следствии по делу царевича АЛЕКСЕЯ и подписал смертный приговор ему.

На почтовом блоке изображена картина А.А. Шумейко «Оглашение указа Петра I о назначении А.М. Девиера на должность генерал-полицмейстера Санкт-Петербурга» (2015), которая хранится в студии художников имени В.В. Верещагина МВД России.

Выступавший за передачу власти ЕКАТЕРИНЕ I и возведенный императрицей в графское достоинство, он имел могущественного врага в лице князя Александра МЕНШИКОВА. Началось все со сватовства Девиера к старшей сестре Меншикова, когда светлейший избил генерала, но был вынужден подчиниться воле государя и согласиться на их свадьбу. Уже при Екатерине Девиер помешал планам Меншикова стать курляндским герцогом и выступал против выдачи дочери князя за наследника престола. Девиер был взят под караул, через месяц со смертью Екатерины обвинен в намерении устранить от престола ПЕТРА II, лишен дворянства, бит кнутом и сослан в Сибирь.

12 лет он прожил на зимовье в 800 верстах от Якутска, пока при АННЕ ИОАННОВНЕ не был назначен начальником Охотского порта, где основал школу.

Из ссылки «с отпущением вины» Девиера вернула ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА, вернувшая ордена и титулы, произведшая старика в генерал-аншефы и вновь назначившая генерал-полицмейстером столицы, но дни его уже были сочтены.

Могила Девиера не сохранилась, хотя ещё в 1892 году историк С. Н. Шубинский писал: «В настоящее время на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры можно отыскать, хотя и не без труда, полувросшую в землю, расколотую плиту, прикрывающую прах первого петербургского генерал-полицмейстера, на которой ещё уцелела надпись „генерал-аншеф Антон Мануилович Дивьер. погребен 27 июня 1745“.

Однако в 1905 году в статье из „Русского биографического словаря“ А. А. Половцова, посвящённой Девиеру, уже указывалось, что его „тело погребено на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры, но теперь уже нельзя отыскать его могилу

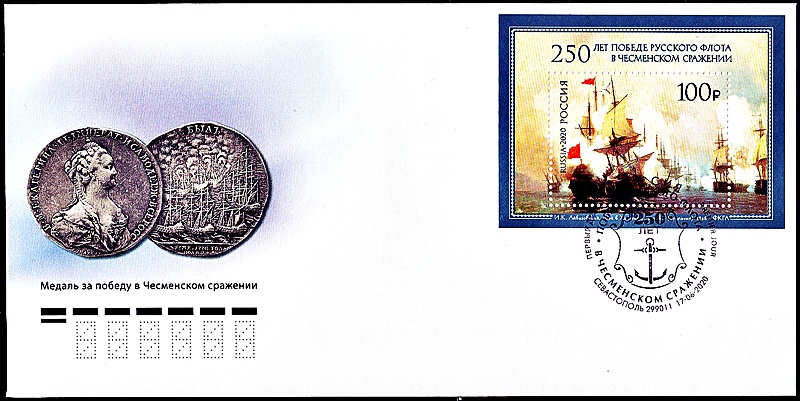

15 марта 2018 года Банк России выпустил в обращение памятную золотую монету номиналом 50 рублей посвящённую 300-летию полиции России на которой изображён портрет Антона Девиера.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 07 Июля 2025, 11:46:17 | Сообщение # 1411 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

| 7 июля 1770 г. 255 лет назад

Во время русско-турецкой войны 1768-1774 годов произошло Чесменское сражение

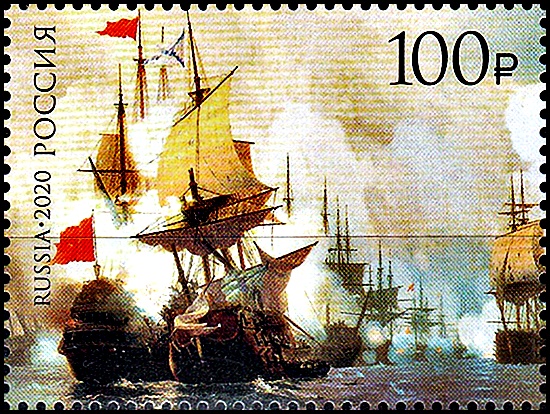

Чесменское сражение (24-26 июня) 5–7 июля 1770 года между русскими и турецкими флотами в Эгейском море у западного побережья Турции стало одним из крупнейших сражений эпохи парусного флота.

Сражение состоялось 24−26 июня (5−7 июля) 1770 года в Чесменской бухте во время Русско-турецкой войны 1768−1774 годов. 5 июля началось сражение в Хиосском проливе, где сошлись 9 линейных кораблей, 3 фрегата, 18 прочих судов русского флота и 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и около 50 прочих судов турецкого флота под командованием Джезаирли Гази Хасан-паши.

Русской флотилией командовал капитан Самуил Грейг, шотландец, принятый на русскую службу, в будущем прославленный адмирал. 6 июля весь день османский флот подвергался массивным атакам русских. К утру 7 июля было сожжено и потоплено 15 турецких линейных кораблей, 6 фрегатов и свыше 40 вспомогательных судов; один линейный корабль «Родос» с 5 галерами захвачен в плен; погибло 10–11 тыс. человек.

Русский флот потерь в кораблях не имел; погибло 11 человек. Турецкий флот, долгое время считавшийся непобедимым, был повергнут, победа осталась за Россией.

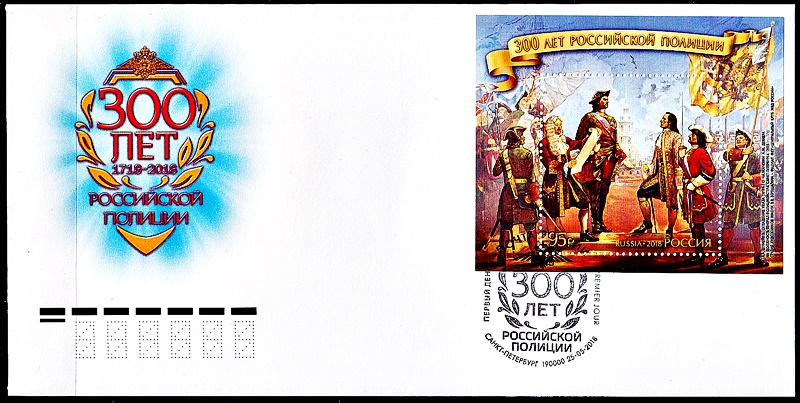

На почтовом блоке изображён фрагмент картины И.К. Айвазовского «Бой в Хиосском проливе» (фрагмент), 1848 г., ФКГА.

Победа в Чесменской бухте сыграла решающую роль в ходе войны, нарушив коммуникационные передвижения турок, а также установив блокаду одного из проливов — Дарданелл. В честь победы были воздвигнуты два памятника — в Гатчине и в Царском селе, была построена Чесменская церковь в Петербурге. 7 июля является Днём воинской славы России в честь победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 07 Июля 2025, 12:41:51 | Сообщение # 1412 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

| 7 июля - Памятная дата военной истории - Победа в Чесменском сражении, 1770г.

XVIII век стал веком постоянных столкновений между Российской и Османской империей. Интересы Петербурга и Стамбула пересекались на Балканах, в Закавказье, в Крыму и даже Польше. Для поддержки национально-освободительного движения в Греции и дестабилизации ситуации внутри Османской империи была организована Морейская экспедиция, общее руководство которой осуществлял граф Алексей Орлов.

Первоначально бой начался в Хиосском заливе, но турки после первых столкновений приняли решение отступить в Чесменскую бухту, где против русских кораблей могла быть использована береговая артиллерия.

Русские флотоводцы намеревались вступить в ближний бой с возможными абордажными схватками. Было понятно, что долгой пушечной дуэли на больших дистанциях им не выдержать – настолько велико было преимущество неприятеля.

Турки напротив, были расположены встретить балтийскую эскадру правильным орудийным боем и, в случае неудачи, отойти в Чесменскую бухту под прикрытие многочисленной береговой артиллерии.

Адмирал Спиридов – реальный победитель Чесменского сражения

Почтовая марка СССР, 1987 год.

Полотно описывает вторую фазу морского сражения между русскими и турецкими флотами — прорыв русских кораблей в Чесменскую бухту в ночь на 26 июня (7 июля) 1770 года и уничтожение брандерами и артиллерийским огнём стоявшего в ней на якоре турецкого флота.

В глубине бухты видны тонущие горящие корабли, разлетающиеся от взрыва обломки мачт. Поднимающееся пламя с ало-сизым дымом смешивается с облаками, а свет луны озаряет адское смешение огня и воды. На переднем плане, темным силуэтом высится флагман русского флота «Трёх Иерархов», к которому, подходит шлюпка с экипажем брандера Д. С. Ильина.

За «Тремя Иерархами» стоят «Европа» и «Ростислав», слева на дальнем плане — «Не тронь меня» (расположение русских кораблей немного «подредактировано» Айвазовским: корабли более приближены друг к другу, чем находились в реальном бою).

Слева на переднем плане в воде видны турецкие моряки, которые цепляются за обломки кораблей, чтобы не утонуть.

Успех действительно был налицо. Возможно, Чесменское сражение и не было самым масштабным по количеству кораблей.

Но точно было самым результативным за всю историю: русский флот в составе 9 линейных кораблей, 3 фрегатов и 1 бомбардирского корабля атаковал и уничтожил турецкий флот общей численностью в 73 судна, включая 16 линейных кораблей, 6 фрегатов и 13 галер.

По потерям личного состава расклад и вовсе фантастический — у русского флота 11 человек, у турецкого — более 11 тысяч! Адмирал Григорий Спиридов в донесении президенту Адмиралтейств-коллегии даже счёл нужным отметить, что теперь все проблемы с доминированием русского флота в Восточном Средиземноморье решены: «Военный турецкий флот атаковали, разбили, разломали, сожгли, на небо пустили, потопили и в пепел обратили, а сами стали быть во всём Архипелаге господствующими».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 08 Июля 2025, 18:29:16 | Сообщение # 1413 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

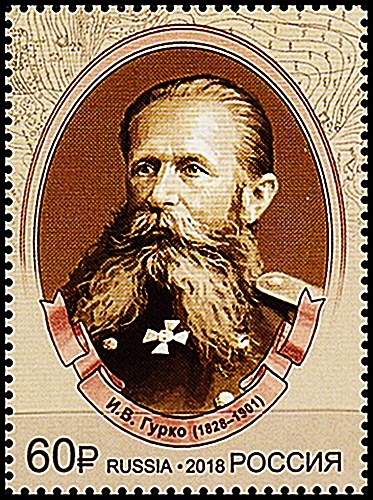

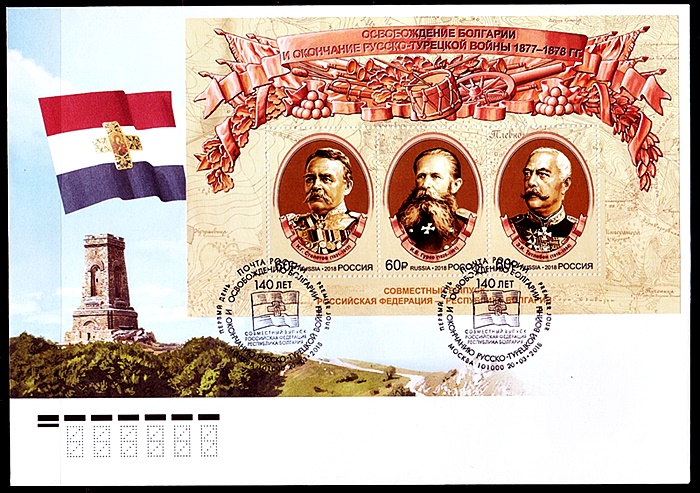

| 7 июля 1877 года русские войска генерала Иосифа Владимировича Гурко освободили от турок древнюю столицу Болгарии – Тырново

7 июля 1877 русские войска генерал-генерала Иосифа Владимировича Гурко освободили от турок древнюю столицу Болгарии – Тырново. Русский генерал-фельдмаршал, наиболее известный благодаря своим победам в Русско-турецкой войне 1877-1878 годов

атем 15 января 1878 года во время русско-турецкой войны 1877- 1878 годов у Пловдива началось трехдневное сражение, в ходе которого русские войска (IX корпус и гвардия) под командованием генерала И.В. Гурко наголову разгромили 50-тысячную турецкую армию Сулейман-паши. Турецкие потери – 20 000 человек убитыми и ранеными, вся артиллерия (114 орудий)...

15 января 1878 года началась битва под Пловдивом, ставшая победным финалом очередной Русско-турецкой войны

В начале 1878 года Русско-турецкая война приближалась к финалу. Позади были переправа с боями через Дунай, героическая оборона Шипкинского перевала и многомесячная осада Плевны.

В последние дни декабря 1877 года русские войска перешли заснеженные Балканские горы. Ударным авангардом — свыше 70 тысяч штыков и сабель — командовал генерал Иосиф Гурко, один из самых решительных и успешных военачальников той войны.

Турки искренне считали, что в разгар зимы заметенные снегами тропки на горных перевалах будут непроходимы. Шесть суток солдаты Гурко сражались не с противником, а с природой и ландшафтом, прорываясь сквозь занесенные перевалы, замороженные и продуваемые горными ветрами. В авангарде шли гвардейские Преображенский и Семеновский полки вместе с Кавказской казачьей бригадой.

Мороз был такой, что на солдатские сапоги приходилось надевать еще одну обувь — наскоро сделанные «галоши» из буйволиных шкур мехом внутрь. Зачастую пушки, иные грузы и даже лошадей переносили на руках. Спали прямо в снегу, завернувшись в войлок. На одной из таких ночевок на ноги уснувшего Гурко, не заметив его под снегом, уселся кто-то из солдат. Утомленный генерал даже не проснулся. Когда один из его ординарцев сказал, что рядовой сидит на генерале, солдат долго не верил…

4 января 1878 года русские, наконец спустившись с балканских круч, заняли Софию, столицу будущей независимой Болгарии. Турки, никак не ожидавшие появления русских, бежали, почти не оказывая сопротивления. Геурк-пашу, как называли они генерала Гурко, османы хорошо знали — на милость русских бросили не только часть пушек, но и госпитали с ранеными.

У ворот Софии русских освободителей встречали толпы народа во главе с православным духовенством. Речь генерала Гурко перед жителями была короткой:

«Бог поможет нам освободить силой русского оружия и остальную часть Болгарии!»

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 10 Июля 2025, 07:49:55 | Сообщение # 1414 |

Группа: Модератор

Сообщений: 25858

Статус: Отсутствует

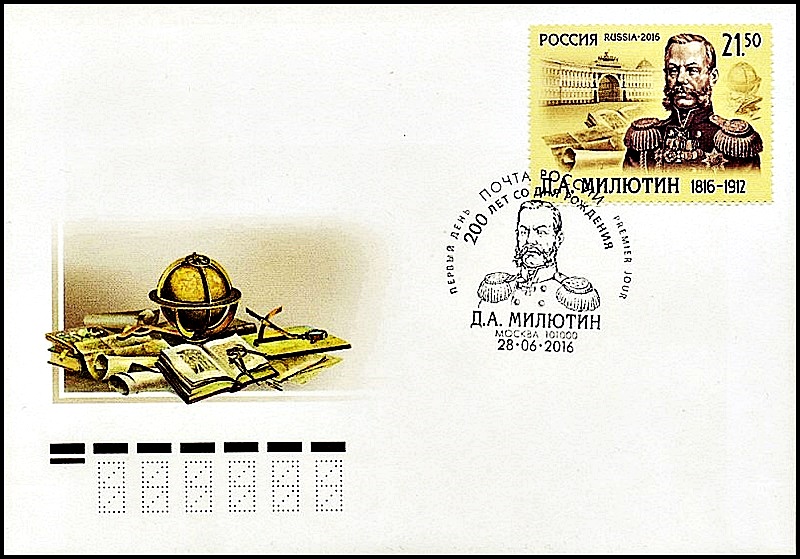

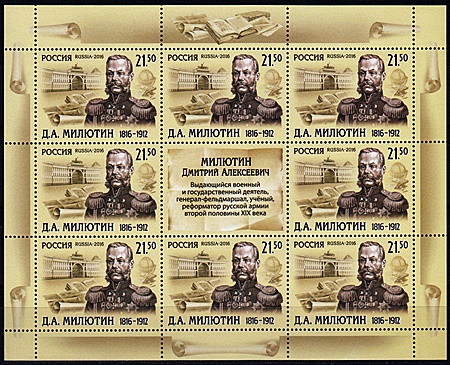

| 10 июля 1816 г родился

Дмитрий Алексеевич МИЛЮТИН

(1816 — 7.2.1912),

граф, военный и государственный деятель, генерал-фельдмаршал.

В 20 лет окончил Николаевскую военную академию, служил на Кавказе, свыше 10 лет был профессором кафедры военной географии в родной академии. В 1856—1859 был начальником главного штаба Кавказской армии и одним из руководителей боевых действий в войне с ШАМИЛЕМ.

Главный период жизни Милютина связан с пребыванием на посту военного министра в 1861—81 гг. Он провел важнейшие военные реформы, позволившие преодолеть причины и последствия поражения в Крымской войне 1853—1856. При Милютине были образованы военные гимназии и училища, отменены телесные наказания и высылка на военные поселения, издан первый дисциплинарный устав, организованы военные округа, пехота и артиллерия получила новое оружие (нарезную винтовку Бердана и орудия, заряжаемые с казенной части).

На марке изображено здание Главного штаба в Санкт-Петербурге

В 1874 году Милютин ввел всеобщую воинскую повинность, которая стала обязанностью всех лиц мужского пола, достигших 21 года. Одновременно была отменена существовавшая с петровских времен рекрутчина: срок службы был снижен с 25 до 6 лет, после которых отслужившие еще 9 дет состояли в запасе, время от времени призываясь на короткие военные сборы.

Вместо суровой муштры было введено разумное и гуманное воспитание солдат, которых кроме военной выучки обучали грамоте и старались развить в них сознательное отношение к своему долгу. Этим были созданы условия для развития массовой армии и обеспечена подготовка обученных резервов, что положительно сказалось на боеспособности армии в период русско-турецкой войны 1877—1878.

Вскоре после восхождения на престол императора АЛЕКСАНДРА III Милютин подал в отставку, так как у него было достаточно врагов в дворянской среде, ущемленных в своих привилегиях.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |