|

Люди и авиация

|

|

| Коля | Дата: Суббота, 25 Августа 2012, 18:00:34 | Сообщение # 106 |

Группа: Эксперт

Сообщений: 3496

Статус: Отсутствует

| Quote (ПЕТРОВИЧ) Ещё раз о Герое СС летчике ИВАНЕ ДАЦЕНКО, ставшего вождем краснокожих (ирокезов).

Извините,не заметил.

Николай

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Воскресенье, 26 Августа 2012, 11:38:11 | Сообщение # 107 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Гатауллин Анвар Анварович

Гатауллин Анвар Анварович – командир звена 99-го гвардейского отдельного разведывательного авиационного Забайкальского полка (15-я воздушная армия, 2-й Прибалтийский фронт), гвардии старший лейтенант.

Родился 23.02.23 года в городе Пермь в семье рабочего. Татарин. Окончил первый курс Пермского авиационного техникума. Призван в армию в 1940 году. В 1942 году окончил Омскую военную авиационную школу пилотов.

В действующей армии с июня 1943 года. Воевал в 99-м гвардейском отдельном разведывательном Забайкальском авиационном полку на Брянском, Прибалтийском и 2-м Прибалтийском фронтах в качестве лётчика-командира экипажа, затем – командира звена. Вёл воздушную разведку войск, скоплений техники, стратегических объектов, коммуникаций противника, производил фотографирование оборонительных линий.

В составе 15-й воздушной армии в 1943 году на Брянском фронте участвовал в подготовке и проведении Орловской стратегической наступательной операции (12 июля — 18 августа), Брянской наступательной операции (1 сентября — 3 октября).

С 1 по 21.11.43 года А.А.Гатауллин в составе своего полка участвовал в разведывательном обеспечении наступления на витебско-полоцком направлении. В январе — феврале 1944 года принимал участие в Старорусско-Новоржевской операции – этапе Ленинградско-Новгородской операции по окончательной ликвидации блокады Ленинграда. Летом 1944 года участвовал в Режицко-Двинской операции (10 – 27 июля) и Мадонской операции (1 – 28 августа) на территории Латвии. В сентябре – октябре 1944 года участвовал в Рижской операции и освобождении столицы Латвии Риги, а затем в блокировании в Курляндии германской группы армий "Север".

К ноябрю 1944 года гвардии старший лейтенант А.А.Гатауллин совершил 110 боевых вылетов на фотографирование и разведку военных объектов и переднего края противника.

10.11.44 года при выполнении боевого задания в районе городов Добеле— Ауце (ныне – Латвийская Республика) самолёт А.А.Гатауллина был сбит над целью огнём зенитной артиллерии. Пилот направил свой горящий самолёт на позиции артиллерийских батарей противника.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.45 года за мужество и героизм, включающий самопожертвование, проявленные при выполнении разведывательных полётов, гвардии старшему лейтенанту Гатауллину Анвару Анваровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Однако мужественный пилот не погиб при падении самолёта – взрыв бензобаков в воздухе до удара о землю выбросил его из кабины. Гатауллин пришел в себя висящим на стропах парашюта, зацепившегося за дерево. С трудом ему удалось спуститься вниз. Обожжённый, раненый, он пополз вглубь леса, подальше от вражеских позиций. Однако его нашёл немецкий патруль. На допросах в немецком штабе Гатауллин на все вопросы отвечал, что ничего не знает, от сотрудничества с врагом наотрез отказался. Его отправили в лагерь для военнопленных. Долгое время летчик провел в плену, Наконец, со второй попытки ему удалось бежать. Восемнадцать суток он пробирался по вражеской территории и все же вышел к своим.

Несмотря на отсутствие документов, его приняли в пехотный полк. Простым пехотинцем он прошел всю Польшу, дошел до Германии. После окончания войны он снова попал в лагерь, на этот раз в советский. В то время было принято изолировать и подвергать длительной проверке всех воинов, побывавших в немецком плену. Именно в лагере А.А.Гатауллин из газет узнал, что ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Лишь в августе 1948 года Золотая Звезда нашла своего Героя. А.А.Гатауллин вернулся в авиацию, служил в ВВС.

С 1955 года подполковник Гатауллин - в запасе. Жил в Перми, работал диспетчером на моторостроительном заводе им. Я.М.Свердлова Министерства авиационной промышленности СССР (ныне – ОАО «Пермские моторы»). Умер в 1994 году. Похоронен в Перми. В Перми его имя присвоено в 2002 году одной из улиц города. Оно также увековечено на мемориальных плитах гарнизонного Дома офицеров и завода «Пермские моторы».

Имя Анвара Гатауллина запечатлено на «Аллее памяти Героев» у здания Пермского государственного архива новейшей истории. С 1987 года в Перми ежегодно проводится турнир авиамоделистов по моделям воздушного боя на приз Героя Советского Союза Анвара Гатауллина. Награждён орденом Ленина (18.08.1945), двумя орденами Красного Знамени (1943, 1944), орденом Александра Невского (1944), двумя орденами Отечественной войны 1-й степени (1944, 11.03.1985), медалями.

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

|

| |

| |

| Саня | Дата: Воскресенье, 26 Августа 2012, 11:47:50 | Сообщение # 108 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| ПЕТРОВИЧ, Quote (ПЕТРОВИЧ) Указом Президиума Верховного Совета СССР от 18.08.45 года за мужество и героизм, включающий самопожертвование, проявленные при выполнении разведывательных полётов, гвардии старшему лейтенанту Гатауллину Анвару Анваровичу присвоено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Боевое донесени о гибели летчика :

Номер записи 56719637

Фамилия Гатауллин

Имя Анвар

Дата рождения __.__.1923

Место рождения г. Молотов, ул. Галицинская, 4

Последнее место службы 15 ВА 99 ОГРАЗП

Воинское звание гв. ст. лейтенант

Причина выбытия убит

Дата выбытия 10.10.1944

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации 33

Номер описи источника информации 11458

Номер дела источника информации 615

http://obd-memorial.ru/Image2....9e9ca66

Номер записи 65690054

Фамилия Гатауллин

Имя Анвар

Дата рождения __.__.1923

Дата и место призыва Ленинский РВК, Молотовская обл., г. Молотов, Ленинский р-н

Последнее место службы 15 возд. Арм. АП

Воинское звание гв. ст. лейтенант

Причина выбытия попал в плен (освобожден)

Дата выбытия __.__.1940

Название источника информации ЦАМО

Номер фонда источника информации 58

Номер описи источника информации 18003

Номер дела источника информации 1575

http://obd-memorial.ru/Image2....a4e55dd

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Пятница, 31 Августа 2012, 17:17:59 | Сообщение # 109 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

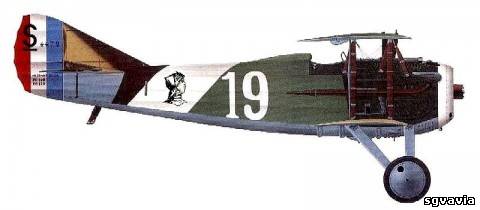

| Павел Аргеев

Павел Владимирович Аргеев родился в Ялте 1-го марта 1887-го года,в семье пароходного механика.По другим сведениям происходил из дворян Херсонской губернии.Окончил в 1904-м году Одесское техническое железнодорожное училище,после чего поступил в Одесское пехотное юнкерское училище.

По окончании которого выпущен подпоручиом в 184-й пехотный резервный Варшавский полк.С 1908-го года,адьютант батальона,с 1909-го мл.офицер роты,в 1910-м произведён в поручики.С апреля 1911-го года служилв 29-м Черниговском пехотном полку,мл.офицер,а затем командир роты.С января 1012-го года исполняющий обязанности обер-офицера для поручений при управлении дивизионного коменданта 8-й пехотной дивизии.

В июне того же года по неясным причинам оставил службу в полку:не явился в часть по приказу,за неисполнение приказа приговорён военным судом к месячному сожержанию на гауптвахте.После отбытия наказания отчислен в запас и уехал во Францию,где жил под фамилией d,Argueeff.Существует легенда,что Аргеев получил месяц гауптвахты за отказ выполнить приказ командира полка наказании солдата,считая его несправедливым.Такая же красивая легенда есть и о том,что после отбытия наказания у него была стычка с одним из родственников.служившим жандармом...

После начала Первой Мировой войны,Павел Аргеев подал прошение о зачислении его во французскую армию.30-го августа 1914-го года ему было присвоено звание лейтенанта французской армии.Служил в 131-м пехотном полку,участвовал в битве на Марне.23-го сентября был ранен,но в конце октября уже вернулся на фронт.В ноябре произведён в капитаны.17-го апреля 1915-го года Аргеев получил второе ранение,но остался в строю и возгалвил контратаку своей роты,за что в мае был награждён Орденом Почётного Легиона.За первый год войны Аргеев получил 5 ранений.

После этого он был признан негодным к строевой службе в пехоте и подал прошение о переводе в авиацию.Окончив авиационную школу в г.Авор,он 22-го октября 1915-го года получил диплом пилота и был зачислен в 48-ю разведывательную эскадрилию

В октябре 1916-го года Павел Аргеев вернулся в Россию и был вновь зачислен в российскую армию с присвоением звания штабс-капитана.Служил в 12-м отряде истребителей,в 19-м корпусном авиаотряде,с марта 1917-го его командир.С июля того же года командир 2-й,а с октября -3-ей боевых авиагрупп.На русск0-германском фронте имел 6 побед.

После Октябрьской революции новой власти служить не пожелал и в декабре 1917-го подал рапорт о предоставлении ему трёхмесячного отпуска "для лечения".Через Архангельск вновь вернулся во Францию и поступил в 124-ю истребительную эскадрилию,укомплектованную иностранцами и прикрывавшую Реймс.С мая по октябрь 1918-го года на франко-германском фронте капитан Аргеев одержал 9-ть воздушных побед.Таким образом общее кол-во побед составило 15-ть и Аргеев стал вторым по результативности асом-истребителем русской авиации Первой Мировой войны после Александра Казакова.Однако в СССР его имя было практически неизвестно.

После войны мирная жизнь пилота франко-румынской авиакомпании оказалось недолгой.30-го октября 1922-го года на трассе Прага -Варшава,с грузом почты,самолёт Павла Аргеева потерпел катастрофу,врезавшись в густом тумане в скалу в Чешских Татрах в р-не г.Трутнова(Трантенау)в 12ч.30м.Похоронен в Париже.

Награды:

Орден Св.Георгия 4-й степени(31.10.1917-го,за победв в воздушных боях 23.04 и 4.05.1917-го года)

Орден Св.Владимира 4-й степени(18.12.1915-го,"за отличия в войне с германцами на французском фронте)

Георгиевское оружие(21.11.1917г.,За сбитый самолёт,26.05.1917г.)

Кавалерский крест Ордена Почётного Легиона(Франция,1915г.)

Офицерский крест Ордена Почётного Легиона(Франция,1918г.)

Военный Крест(Франция,1915г.)

влaдислaв яжиков

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

|

| |

| |

| Klim-AV | Дата: Вторник, 04 Сентября 2012, 17:03:23 | Сообщение # 110 |

Группа: Старейшина

Сообщений: 352

Статус: Отсутствует

| ПЕТРОВИЧ,

А вы не пересекались в годы службы с генерал- лейтенантом авиации Баталовым Анатолием Константиновичем (умер в 2008 году).

Он Ваш одноучилищник (как и моего отца).

Недавно я узнал что он был замом по ИАС 60-е годы в 404 полку (Кремово) где служил мой отец (и я родился)

В рядах армии А.К. Баталов прошел славный путь от слушателя инженерного факультета Рижского Краснознаменного высшего инженерного авиационного училища им. К.Е. Ворошилова до начальника 13-го ГосНИИ Минобороны СССР (ЭРАТ) Военно-воздушных сил. Он служил инженером авиаэскадрильи - заместителем командира по эксплуатации, заместителем главного инженера 16-й воздушной армии, заместителем командующего 14-й воздушной армией по инженерно-авиационной службе - главным инженером, главным инженером ВВС Прикарпатского военного округа, Группы советских войск в Германии, заместителем начальника, а затем начальником Научно-исследовательского института ВВС.

Родина высоко оценила заслуги А.К. Баталова, наградив его орденом Красной Звезды, орденом "За службу Родине в Вооруженных Силах СССР" II и III степени и многими медалями.

Александр Клименчук

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Воскресенье, 16 Сентября 2012, 15:46:01 | Сообщение # 111 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Klim-AV,

Нет, не пересекались. Не нашел его биографии. Во время службы слышал о нем.

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

|

| |

| |

| Саня | Дата: Четверг, 20 Сентября 2012, 01:04:48 | Сообщение # 112 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| Небо. Самолёт. Смагина

В 1960-1970-е годы женщины-пилоты были исключительным явлением во всём мире. А женщин-командиров воздушных судов в мире были единицы

Cтрогановская премия Пермского землячества в номинации «За честь и достоинство» с формулировкой «за преданность и любовь к авиации на протяжении всей жизни, за личный вклад в развитие авиации, подготовку кадров авиационной промышленности, повышение престижа города Перми и России на мировом уровне» 24 мая будет вручена Галине Смагиной. Она заслужила её всей своей жизнью.

В современной России женщин-пилотов гражданской авиации чуть больше 10, притом что на Западе их тысячи. В 1960-1970-е годы женщины-пилоты были исключительным явлением во всём мире. А женщин-командиров воздушных судов в мире были единицы. В СССР самой известной такой лётчицей была Ираида Вертипрахова. Она была командиром на Ил-62. Её дамский экипаж, в составе которого была и бортинженер Галина Смагина, установил целый ряд мировых рекордов.

В 1977 году полёт по маршруту София — Владивосток был посвящён 60-летию Великой Октябрьской революции: на 10 тыс. км советские лётчицы потратили чуть более 13 часов, перекрыв мировой рекорд американок и по дальности, и по скорости полёта. Всех участниц того перелёта наградили: Галина Смагина получила не только орден Красного Знамени, но и возможность стать сначала вторым пилотом, а потом и командиром Ту-134 в пермском авиаотряде. К слову, в те годы командиру корабля перед вылетом выдавали пистолет.

Знающие люди говорят: «Если пилот становится командиром корабля, это значит, что он всё равно что академик или 10 профессоров в одном лице». Один нюанс: академику не нужно постоянно быть предельно собранным и хладнокровным.

Дальше, вроде бы, выше: делегат XXVI съезда КПСС, член горкома и обкома КПСС, преподаватель в Пермском авиационном техникуме — своей alma mater, который Смагина закончила в 1961 году. Техникум оказался самым надёжным местом. Впрочем, это с какой стороны посмотреть: в начале 1990-х месячная зарплата преподавателя равнялась стоимости одной палки копчёной колбасы. Никого не волновало, как будут выживать профессионалы высочайшего класса, согласившиеся учить молодёжь. У той же Смагиной к тому времени налёт составлял 11 тыс. часов — почти полтора года в небе.

Ираида Вертопрахова последние годы жизни провела тихой пенсионеркой в Красноуфимске, а Галина Смагина мало того что продолжает преподавать, она ещё занята очень важным для города и края делом — пытается создать объединённый музей авиации и космонавтики. Пока есть только зачин: в сентябре 2011 года в одной из аудиторий авиационного техникума открылась экспозиция, состоящая из нескольких десятков уникальных экспонатов. Экскурсии по этому мини-музею проводит сама легендарная лётчица.

Главная проблема — отсутствие политической воли на уровне руководства края и города. Кивни губернатор, и всё бы стало легче: и павильон бы тут же нашёлся, и финансирование, а пока Галину Олеговну гоняют из кабинета в кабинет, просят написать бизнес-план, а когда она его показывает, кидают ей в лицо: неправильно, не по формату написан.

А ведь это не только ей надо — Смагина знает авиацию, как академик. Объединённый музей авиации и космонавтики нужен всем пермякам, которые задумываются о будущем.

Авиация и космонавтика — гордость Прикамья. Это то, чем Пермский край интересен миру. Ведь это в Перми работали гениальные авиаконструкторы Швецов и Соловьёв. Это здесь собирались авиадвигатели, которые меняли направление мировой технической мысли. И дорога в космос начинается вовсе не на Байконуре, а в Березниках, на титано-магниевом комбинате.

Маленькие музеи, связанные с авиацией и космонавтикой, в Перми всё же есть. Самый лучший расположен за проходной Пермского моторного завода. Просто так, с улицы, в него не попадёшь. Рассказывают, что экспонаты, связанные с историей Пермского военного авиационного технического училища, гниют в чьём-то гараже. Ветераны готовы делиться всем, что у них сохранилось: есть и лётные шлемы старых образцов, и фотографии, и другие реликвии, но куда всё это складывать?

Галина Смагина не одна идёт по этой сложной дороге. У неё есть единомышленники. Но именно она — главный идейный организатор Музея авиации и космонавтики Пермского края, главная миссия которого — сохранять память об авиационных достижениях Прикамья.

Планов у Галины Смагиной много. Главное — нужно сотрудничество с предприятиями города, которые могли бы помочь в этом благородном деле, и поддержка общественности.

My WebPage

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Суббота, 06 Октября 2012, 14:16:17 | Сообщение # 113 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Ткачёв Вячеслав Матвеевич

(6.10.1885 – 25.03.1965)

Генерал-майор авиации, выдающийся военный лётчик, Георгиевский кавалер.

Родился Вячеслав 24 Сентября (6 октября) 1885 года в станице Келермесской Майкопского отдела Кубанской области (нынешняя Адыгея) в семье войскового старшины. Отец, Матвей Васильевич, в Крымскую войну 1853-1856 получил орден Св. Георгия 4 степени и дослужился до звания войскового старшины. Дед Василий отличился в 1829 году при взятии турецкой крепости Анапа и был удостоен личного дворянства.

30 августа 1904 года вступил в службу по окончании Нижегородского кадетского корпуса и зачислен юнкером рядового звания на правах вольноопределяющегося 1-го разряда в Константиновское артиллерийское училище. 30 июня 1906 года по окончании училища был выпущен хорунжим во 2-ю Кубанскую казачью артиллерийскую батарею, а летом 1908 года переведен в 5-ю Кубанскую казачью батарею. 6 мая 1909 года высочайшим приказом за выслугу лет произведен в сотники. 6 сентября 1910 года сотник Ткачёв определен офицером-воспитателем в Одесском кадетском корпусе. Увидев в одесском небе полеты аэроплана увлекается авиацией и с разрешения начальства поступает в частную авиашколу, в которой учится в свободное от службы время. В 1911 году окончил авиашколу Одесского аэроклуба. Получив диплом гражданского пилота, Ткачёв добивается в октябре направления на учёбу в Севастопольскую офицерскую школу авиационного отдела Воздушного Флота (ОША ОВФ).

Военный лётчик

11 декабря 1912 года сдал экзамен на звание летчика в ОША ОВФ и 5 января 1913 года получил назначение в 7-ю воздухоплавательную роту. После расформирования 7-й воздухоплавательной роты в июне 1913 году принял участие в формировании первой крупной авиационной единицы русской армии — 3-й авиационной роты в Киеве, где затем проходил службу в 11-м корпусном авиаотряде вместе с Петром Нестеровым. 5 октября 1913 года высочайшим приказом произведен в подъесаулы со старшинством с 22 апреля 1913 года. 12 (25) октября 1913 года он совершает рекордный перелёт на «Ньюпоре» по маршруту Киев — Одесса — Керчь — Тамань — Екатеринодар общей протяженностью в 1500 верст. Несмотря на неблагоприятную осеннюю погоду и другие тяжелые условия, Ткачёв блестяще выполнил и эту задачу, за что Киевское общество воздухоплавания присудило ему золотой знак «За наиболее выдающийся в России в 1913 году перелёт».

10 марта 1914 года откомандирован в 4-ю авиароту по её формировании, и в тот же день подъесаул Ткачёв назначен командиром XX авиационного отряда, приданного штабу 4-й армии. В начальный период войны Ткачёв совершил несколько очень важных для русского командования разведывательных полётов за что Приказом армии Юго-Западного фронта от 24 Ноября 1914 года за № 290 был награждён орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия IV степени (первый среди лётчиков). В декабре 1914 года на участке Юго-Западного фронта командир авиационного отряда подъесаул В. М. Ткачёв, имея при себе из оружия лишь пистолет «Наган», первым среди русских пилотов, атаковал немецкий аэроплан «Альбатрос» и своими действиями заставил противника ретироваться. В период с 4 по 7 июня 1915 года — несмотря на явную опасность для жизни от губительного огня зенитных батарей, он неоднократно пробивался в тыл неприятеля, собирая важные сведения. Встретившись с немецким аэропланом, вооружённым пулемётом, вступил с ним в поединок и обратил его в бегство. 4 июля 1915 году, производя воздушную разведку в районе рек Лины и Стыри, вскрыл сосредоточение сильной ударной германской группировки. 1 августа 1916 года В. М. Ткачёв сбил австрийский аэроплан «Авиатик», причём аппарат и оба лётчика попали в руки русских воинов.

В 1916 году — войсковой старшина и начальник 11-го авиадивизиона (с 21 апреля 1916), а затем — инспектор авиации Юго-Западного фронта (с 3 сентября 1916). Награждён Золотым оружием «За храбрость» (10 сентября 1916). 11 января 1917 года высочайшим приказом от 20 декабря 1916 года из войскового старшины переименован в подполковники с зачислением по инженерным войскам. После Февральской революции Ткачёв занимает пост начальника Авиаканца (Авиационная Все материалы). 9 июня 1917 года Ткачёв был назначен начальником Полевого управления авиации и воздухоплавания при Штабе Верховного Главнокомандующего, сокращенно — авиадарм (авиация действующей армии, с 26 июня 1917), по сути — глава авиации России. В 1917 году Ткачёв завершил работу над первым в своем роде в истории развития русской авиации пособием — «Материалы по тактике воздушного боя», составленным на основании боевой практики в Луцком районе осенью 1916 года. В этом документе, как показал дальнейший ход событий, он заложил фундамент для развития тактики истребительной авиации в России. 25 августа 1917 года за боевые заслуги произведен в полковники.

19 ноября 1917 года, узнав о предстоящем занятии Ставки главковерха прибывшими петроградскими солдатами во главе с новым Верховным Главнокомандующим прапорщиком Крыленко, Ткачёв подал рапорт об отставке, а на следующий день, не дожидаясь ответа, самовольно уехал на фронт. В оставленной записке он обратился к Председателю авиасовета с заключительным возванием, которое стало по сути реквиемом русскому Военно-воздушному флоту:

Председателю авиасовета.

Захват Ставки большевиками поставил меня в безвыходное положение. Передо мною стояла проблема: остаться на занимаемой должности, подчиниться Крыленко и таким образом принять участие в том государственном разрушении, которое несут с собой захватчики власти, или же отдать себя на милость победителей, выразив им свое неподчинение. Впрочем, разрешение данного вопроса первым способом не могло совершенно иметь места, так как по имевшимся у меня данным, я должен был быть арестованным даже независимо от того, подчиняюсь ли я самозванцу Крыленко или нет. Таким образом, с появлением большевиков в Ставке я погибал для авиации. Считая своим нравственным долгом перед Родиной в ее тяжелые дни испытаний работать, борясь всеми силами и средствами с ужасным ядом, несущимся преступниками народа и государства — большевиками, а не сидеть под арестом, я подал рапорт 19 ноября Начальнику Штаба с просьбой об увольнении меня от занимаемой должности и о назначении моим заместителем одного из следующих кандидатов: полковника Коновалова, Степанова или Кравцевича и, сдав временно должность полковнику Нижевскому, 20 ноября я покинул Ставку, подав рапорт об отъезде на фронт. В лице Авиасовета, я каюсь перед всей родной мне авиацией в своих страданиях теперь. Меня можно упрекнуть за то, что я в тяжелую минуту покинул свой ответственный пост, но этим я ускорил свой уход только на несколько часов. Я прошу Авиасовет прийти на помощь моему заместителю всем своим авторитетом и возможными средствами для спасения авиации от полного развала. Молю сохранить для будущей обновленной России хотя бы ячейку, которая послужит началом для будущего мощного воздушного флота.

Подписал Полковник Ткачев.

Участие в Белом движении

В декабре 1917 года В. М. Ткачёв, опасаясь расправы со стороны революционно настроенных солдат и матросов, бежал на Кубань, с двумя арестами и побегами по пути. В начале 1918 года участвовал рядовым в боях белого партизанского отряда полковника Кузнецова против войск Северо-Кавказской Советской республики. Отряд должен был прикрывать переправу через Кубань главных сил под командованием В. Л. Покровского, но в силу сложившихся обстоятельств был окружен, и Вячеслав Матвеевич оказался в плену у красных. С марта по август 1918 года полковник Ткачёв находился в Майкопской тюрьме, а 7 сентября большевики были выбиты из Майкопа, после чего Ткачёв поступил в распоряжение Краевого правительства. Поскольку авиации у белых практически не было, то Вячеслава Матвеевича в качестве войскового старшины Кубанской чрезвычайной миссии отправляют на Украину, к гетману Павло Скоропадскому. История умалчивает, насколько удачной была эта миссия, но, во всяком случае, ему удалось кое-что добыть из авиационного имущества, поскольку после возвращения в Екатеринодар он приступил к формированию 1-го Кубанского авиаотряда, а с 12 декабря его назначают командиром вновь созданного Кубанского авиационного отряда. Отряд к тому времени уже имел 8 самолетов с соответствующим числом летчиков, и около 150 обслуживающего рядового состава. Сражался с Красной Армией, был ранен под Царициным, выздоровел, вновь вернулся в строй.

В мае 1919 года авиаотряд Ткачёва поддерживал Кавказскую Добровольческую армию Врангеля в боях с 10-й армией РККА. Командующий Кавказской армии высоко оценил способности Ткачёва и 8 мая 1919 года он назначается начальником авиаотряда Кавказской армии, к тому же ему фактически подчинили 4-й Добровольческий авиаотряд, 4-й Донской самолетный и даже 47-й авиадивизион, состоявший из английских добровольцев, а 19 мая произвели в генерал-майоры, хотя официально это звание было подтверждено лишь в начале 1920 года. В 1920 году Ткачёв командует авиаотрядом Кубанской армии, одновременно являясь (с 1919 года) членом Кубанского краевого правительства по внутренним делам.

В апреле 1920 года В. М. Ткачёв назначается начальником авиации Вооруженных Сил Юга России, а после отставки командующего Добровольческой армии Деникина 28 апреля 1920 года — начальником авиации Русской армии генерал-лейтенанта Врангеля. Есть версия, подтвержденная со стороны белых полетным донесением, а со стороны красных устными рассказами участников событий, что во время одного из боёв этой компании В. М. Ткачёв встретился в воздухе с командиром 213-го Казанского отряда 13-й Армии Петром Межераупом. Это произошло неподалеку от Мелитополя. Ткачёв, возглавлявший группу из 6 DH-9 (de Havilland), был атакован парой «Ньюпоров», один из которых пилотировал Межерауп. После воздушного боя, продолжавшегося в течение 45 минут (самолёт Ткачёва был повреждён в 5 местах), обе стороны вышли из боя и направились на свои базы.

В. М. Ткачёв был награждён союзниками за воинскую доблесть английским военным орденом DSO (англ. Distinguished Service Order). А 22 июня 1920 года одним из первых представителей Белого движения был награждён орденом Св. Николая Чудотворца 2-й степени.

В эмиграции

После краха Белого движения генерал Ткачёв, наставляя своих учеников, говорил: «Авиатор без дела не останется, но имейте в виду: мы должны поступить в авиацию такого государства, которое никогда не будет воевать с нашей Родиной». Вячеслав Матвеевич вынужден был эмигрировать сначала в Турцию, откуда он перебрался в Сербию и некоторое время служил в инспекции авиации Королевства СХС. Поскольку формально Русская армия не распускалась, карьера Ткачёва продолжалась: в 1922 году он получил звание генерал-лейтенанта и должность генерал-инспектора, а в 1927 году стал первым и единственным генералом от авиации.

В Югославии В. М. Ткачёв проявляет большую заботу по устройству русских летчиков, являясь с 1924 по 1934 год председателем общества воздушного флота 4-го отдела Русского общевоинского союза (РОВС). Работает в Русской Сокольской организации (ставящей целью физическое и духовное совершенствование русского народа как части единого славянского мира), других эмигрантских организациях, служит в Штабе инспекции югославской авиации.

После отставки в 1934 году Вячеслав Матвеевич поселился в Нови Саде, преподает в русской мужской гимназии. Здесь он становится основателем и первым старостой Сокольского общества. В 1937 году Ткачёв официально получает гражданство Югославии. С 1938 по 1941-й год он является редактором журнала «Пути Русского Сокольства» — органа Краевого Союза Русского Сокола в Югославии.

В 1941 году он стал походным атаманом Кубанского казачьего Войска, участвует в формировании казачьих подразделений Русского корпуса. На параде 29 октября 1941 года, посвященном прибытию в Белград Гвардейского дивизиона, он обратился к казакам со следующими словами: «Прибывший Гвардейский Дивизион свершил небывалый в истории народов подвиг, сохранив себя в течение 20 лет эмигрантского безвременья. Обостренное чувство долга, преданность и верность своим штандартам, как символу утерянной Родины, вписали в историю Русской Армии и Казачества бессмертную страницу».

В начале Второй мировой войны Вячеслав Матвеевич перебирался в Белград, где стал преподавать тактику воздушных сил на организованных в Белграде Высших военно-научных курсах генерала Н. Н. Головина, на которых проходили обучение офицерские кадры Русского Корпуса. По отзывам современников, читаемый им курс лекций имел «особую солидность и ценность».

Позднее он отстранился от антисоветской деятельности, отошёл от участия в многочисленных эмигрантских организациях, проявил демонстративное несотрудничество с оккупировавшими страну фашистами и работал преподавателем в школах. Из дневника В. М. Ткачёва: «Немало разочарований пришлось мне пережить в стане белых. Я не нашел того, что ожидал. Но жребий был брошен. И как впитавший в себя с детства дух дисциплины, я подчинился власти на Юге России и добросовестно исполнял все даваемые мне поручения. Таким образом, не шкурные соображения, не политические убеждения, а только лишь чувство патриотизма толкнуло меня еще в 1917 году на антисоветский путь. А в результате я 24 года, тоскуя по Родине, прожил эмигрантом в Югославии».

Возвращение на родину

Когда в октябре 1944 года к Белграду подходили советские войска, В. М. Ткачёв наотрез отказался эвакуироваться. Для себя решил: пусть лучше расстреляют свои, чем искать прибежище в стане врага. 20 октября 1944 года Вячеслав Матвеевич был арестован СМЕРШем 3-го Украинского фронта. Был отправлен в Москву, на Лубянку, где 4 августа 1945 года по приговору военного трибунала осужден на 10 лет по статье 58. Жену его в СССР депортировать не стали и через несколько лет после войны она оказалась под Парижем в доме престарелых.

Отсидев в лагерях ГУЛАГа 10 лет, 11 февраля 1955 года был выпущен без права жительства в больших городах. Получив гражданство СССР, поселился на Кубани, в Краснодаре, где работал в артели инвалидов-переплетчиков им. Чапаева за 27 рублей 60 копеек. Подрабатывал — писал заметки в газеты, книгу «Русский сокол» о своем друге — Нестерове. В 1956 году его разыскала жена, звала его к себе, и вроде даже была возможность уехать, но он написал ей: «Мне слишком дорого далась родина, лучше ты ко мне переезжай». Так они и не встретились больше. Умер В. М. Ткачёв 25 марта 1965 году в нищете в Краснодаре. Похоронен на Славянском кладбище.

Тридцать лет спустя после кончины Вячеслава Матвеевича Ткачева Родина воздала русскому летчику по заслугам. 23 сентября 1995 года в связи со 110-летием со дня рождения на доме N 82 по улице Шаумяна в Краснодаре, где он жил последние годы, Главнокомандующий ВВС РФ генерал-полковник авиации Петр Дейнекин в торжественной обстановке открыл мемориальную доску, На митинге выступили атаман Союза казаков России Александр Мартынов, глава администрации Краснодарского края Евгений Харитонов, курсант Краснодарского ВВАУЛ Алексей Дьяченко. Были отданы воинские почести. В небе над центральной площадью города продемонстрировала свое летное искусство пилотажная группа «Стрижи». Время вернуло из забвения имя прославленного русского летчика Вячеслава Ткачева. Большую роль в восстановлении исторической правды в отношении земляка сыграло Всекубанское казачье войско. В Российской Федерации посмертно изданы мемуары генерала В. М. Ткачева, однако некоторые историки указывают на то, что эти мемуары были в значительной степени сфальсифицированы советскими цензорами. В Краснодаре Ткачеву собираются поставить памятник. Однако лучшим памятником ему станут его книги, которые обязательно будут изданы и найдут своего читателя.

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Пятница, 19 Октября 2012, 14:07:12 | Сообщение # 114 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Лавский Виктор Михайлович

(19.10.1914 – 19.06.2012)

Cоветский боевой лётчик, штурман, генерал-лейтенант. Участник четырех войн: гражданской войны в Испании (1936-1939 годы), советско-финской войны (1939-1940 годы), Великой Отечественной войны (1941-1945) и войны с Японией (1945). Принимал участие в секретных военных операциях.

Родился 19 октября 1914 года в городе Макеевка Донецкой области (Украина). Отец - Лавский Михаил Григорьевич (1888-1968). Мать - Лавская Анастасия Ивановна (1894-1932). Сын - Лавский Сергей Викторович (1945 г. рожд.). Дочь - Лебедева Ирина Викторовна (1955 г. рожд.).

Трудовую деятельность начал с 16 лет рабочим вагонного депо. Работал также на метеостанции наблюдателем. Учился в Днепропетровском институте железнодорожного транспорта. Виктор с детства мечтал о небе. В 1933 году добровольцем вступил в Красную Армию и попросил направить на учебу в Харьковскую летную школу. Пройдя обучение по специальности «летчик-наблюдатель» (впоследствии — «военный авиационный штурман»), с присвоением звания лейтенанта был направлен на службу в бомбардировочный полк под Смоленском. Служить там пришлось недолго. В 1937 году Виктор Лавский добровольцем уехал в Испанию, где участвовал в гражданской войне на стороне республиканцев под именем-легендой Хуан Педро Валенсиано.

Боевое крещение в Испании Лавский прошел на скоростном бомбардировщике СБ под Мадридом, где советские летчики-добровольцы наносили удары по наступавшим фашистам. В ожесточенных боях его самолет трижды сбивали, а под Помплоной «мессеры» вывели из строя один двигатель. Стрелок-испанец Матиес Эрру был тяжело ранен. Фашисты загнали их на французскую территорию. Во избежание международного скандала оттуда нужно было немедленно выбираться. Вдвоем с летчиком Георгием Стародумовым они с огромным риском пересекли Пиренеи и привели израненную машину на свою базу. Другой эпизод связан с заданием разведать обстановку на вражеском аэродроме под Сарагосой, где фашисты сосредоточили 60 самолетов. Экипаж на большой высоте облетел эту базу, установил позиции зенитных батарей и стоянки самолетов, определил наиболее удобные подходы к цели. В результате на рассвете наши самолеты, незаметно подлетев к сарагосскому аэродрому, подожгли фашистские самолеты. Всего в Испании В.М. Лавский совершил 96 боевых вылетов, в том числе 36 - на разведку. На родину возвратился в феврале 1938 года. За мужество и отвагу, проявленные в боях с фашистами в испанском небе, его грудь украсили два ордена Красного Знамени.

В 1939-41 годах Виктор Михайлович - слушатель Военно-воздушной академии имени Н.Е. Жуковского. В этот же период он в должности штурмана авиаэскадрильи участвовал в советско-финляндской войне, совершив 21 боевой вылет.

В период Великой Отечественной войны В.М. Лавский сражался на Юго-Западном, Сталинградском и 4-м Украинском фронтах. Занимал должности штурмана авиаполка ближних бомбардировщиков Су-2, главного штурмана маневренной авиагруппы фронта, старшего штурмана истребительной авиадивизии 8-й воздушной армии, заместителя главного штурмана и начальника отдела штаба воздушной армии. Уже в первые дни войны за 6 успешных боевых вылетов (на седьмом самолет был сбит, и пилот с большим трудом дотянул горящую машину до своей территории) был представлен к ордену Красной Звезды. В период битвы за Сталинград Виктор Михайлович участвовал в выполнении ответственного задания в штабе Сталинградского фронта: занимался разработкой плана боевого применения авиасоединений по окружению группы немецких войск. За участие в разработке этого плана Лавский получил третий орден Красного Знамени. Четвертым и пятым орденами Красного Знамени он был награжден за боевые полеты и штурманскую подготовку боевого применения авиации при освобождении Севастополя и Чехословакии.

После войны в течение 5 лет В.М. Лавский был начальником отдела штурманской службы Главного штаба ВВС. В 1950 году его как опытного боевого специалиста назначают главным штурманом военной авиации экспедиции «Север-5». В условиях резкого обострения политических отношений между двумя мировыми системами эта экспедиция выполняла сложнейшие задачи, связанные со строительством аэродромов на дрейфующих льдах Арктики и с использованием их боевой авиацией в случае необходимости. От летного состава в арктических широтах требовалась особенно высокая штурманская подготовка. В.М. Лавский лично многократно вылетал на Северный полюс, выбирал льдины для аэродромов, обучал экипажи и лидировал самолеты на ледовые аэродромы (на самолете-бомбардировщике лично в качестве лидера водил туда истребители). За выполнение этого уникального и ответственного правительственного задания Виктор Михайлович был удостоен шестого ордена Красного Знамени.

В 1952-71 годах В.М. Лавский - главный штурман - начальник управления Войск противовоздушной обороны приграничной линии, главный штурман 10-й воздушной армии, главный штурман ВВС - начальник управления Главного штаба ВВС. Перед увольнением в запас (1974) Виктор Михайлович несколько лет служил начальником штурманского факультета Военно-воздушной инженерной академии.

Уйдя в запас, а затем и в отставку, Виктор Михайлович не расстался с любимым делом: 15 лет трудился начальником отдела и старшим научным сотрудником в управлении воздушным движением Аэрофлота. Помимо кандидатской диссертации В.М. Лавский написал ряд руководящих документов, пособий, наставлений и справочников по штурманскому делу. Он - профессор Академии военных наук РФ.

Многие годы Виктор Михайлович активно работал в ветеранском движении, возглавляя Ассоциацию советских добровольцев в Испании и Межрегиональную общественную организацию инвалидов войны и военной службы России. Член РК ВВВС. Он активно участвовал в военно-патриотическом воспитании воинов и учащихся, поддерживал связь с товарищами по оружию, дружеские контакты с ветеранами-антифашистами Испании, США, Англии и многих других стран, с которыми довелось вместе сражаться против врага.

Заслуги В.М. Лавского перед Отечеством отмечены многими государственными наградами. Кроме шести орденов Красного Знамени, он награжден тремя орденами Отечественной войны, четырьмя орденами Красной Звезды, орденом Почета, орденом Богдана Хмельницкого, многими отечественными и иностранными медалями. Ему присвоено звание Заслуженного военного штурмана СССР. В 2004 году в связи с 90-летием Патриарх Всея Руси наградил его орденом Преподобного Святого Князя Московского Даниила. Лавский имел двойное гражданство - российское и испанское, которым наделил его король этой страны. Умер 19 июня 2012 года в Москве. Похоронен на Троекуровском кладбище.

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

|

| |

| |

| Рашид56 | Дата: Четверг, 25 Октября 2012, 14:14:29 | Сообщение # 115 |

Группа: Модератор

Сообщений: 19905

Статус: Отсутствует

| Умер летчик "Нормандии - Неман", Герой Советского Союза Ролан де ла Пуп

В г.Сен-Тропе на Лазурном берегу Франции на 93-м году жизни скончался летчик-ас Второй мировой войны, знаменитый пилот истребительного авиационного полка "Нормандия-Неман", Герой Советского Союза Ролан де ла Пуап. "Советский" граф известен тем, что сбил 18 самолетов "Люфтваффе". По словам родственников, он умер 23 октября по естественным причинам.

Рашид Сиразиев

Хойна - ОБАТО 1974 -76

|

| |

| |

| ВладС | Дата: Воскресенье, 28 Октября 2012, 12:57:48 | Сообщение # 116 |

27.08.1937 - _.09.2022

Группа: Модератор

Сообщений: 64630

Статус: Отсутствует

| Ворожейкин Арсений Васильевич

(28.10.1912 – 23.05.2001)

Советский военный лётчик-истребитель, участник боёв на Халхин-Голе, Советско-финской и Великой Отечественной войн. Один из наиболее результативных асов советской истребительной авиации, дважды Герой Советского Союза.

Родился в деревне Прокофьево Городецкого уезда Нижегородской губернии ( ныне Городецкий район Горьковской области) 28 октября 1912 г. Рано остался без отца, погибшего на гражданской, познал сиротскую долю, голод и нужду, выучился, отслужил срочную в кавалерии. Поступил было на факультет журналистики Комвуза, но романтика воинской службы, ее авторитет и надежность были сильнее.

В 1937 г. он окончил Харьковскую военную школу летчиков, а 22 июня 1939 г., ровно за 2 года до начала войны, в гигантском воздушном бою с японцами на реке Халхин-Гол обрел свое боевое крещение. Там, в Монголии, ему довелось участвовать в 30 воздушных боях на И-16, сбить 6 японских самолетов. Там он был тяжело ранен, но, досрочно выбравшись из госпиталя и "потеряв" справку о списании с летной работы, браво рапортовал о возвращении в часть. Позднее, в должности комиссара эскадрильи, участвовал в советско-финляндской войне, а после ее окончания в 1940 г. получил направление в ВВА.

Великую Отечественную он встретил уже опытным бойцом, имеющим более 100 боевых вылетов, орден и академическое образование. В сентябре 1942 г. Ворожейкин направлен в 728-й иап на Калининский фронт, под Торопец, где совершил на И-16 несколько десятков боевых вылетов. Свои первые победы он одержал на Як-7Б на Курской дуге. Сбив Ме-109, получил выговор: "юнкерсов" пожалел?". В следующем бою, в районе Прохоровки, сбил 2 Ю-87 - первого сзади-снизу, второго, ведущего девятки, неожиданным ударом сверху, из облаков. В этой схватке "як" Ворожейкина получил серьезные повреждения, система охлаждения вышла из строя, и приземлился он с уже остановившимся мотором. В июле капитан Ворожейкин назначен командиром 3-й эскадрильи 728-го иап. В первом же вылете в должности комэска он сбил Ме-109 с черным носом и цветным рисунком на фюзеляже. Через несколько дней, четверкой атаковав большую группу Хе-111, они сбили 4 тяжелых бомбардировщика, из них два - Ворожейкин. В одном из октябрьских боев он вновь сбил 2 Ю-87 в одной атаке: бомбардировщик, подбитый атакой снизу, с горки, шарахнулся в сторону и врезался в соседа. Некоторое время он летал с собакой по кличке Варвар, натренированной погибшим в бою летчиком его эскадрильи Д. Чернышевым лаять при появлении чужих самолетов в задней полусфере. В начале ноября, преследуя ФВ-190, заставил его пилота ошибиться на пикировании, и тот врезался в землю. Сам с трудом перевел свой Як-7Б в горизонтальный полет. От перегрузки самолет деформировался и был списан.

В начале 1944 г. полк перевооружили на Як-9, и Ворожейкин первым обновил этот истребитель, сбив ФВ-190. В марте в одном из вечерних вылетов вчетвером они атаковали трех разведчиков. С первой атаки Ворожейкин сбил "каракатицу" - Хш-123 (скорей всего Хш-126, так как маловероятно, что в этот период на фронте использовались машины, вышедшие в тираж еще в Испании), но и сам был подбит, сел на просеку на занятой врагами территории. Спасла выручка друзей: сумев приземлить на поляну У-2, они вывезли своего комэска. ...Облетывая новую машину Як-9Т с мощной мотор-пушкой НС-37 мм, он встретил в районе Тернополя трехмоторный Ю-52. "Юнкерс" вел себя мирно: турельные пулеметы были задраны вверх, курс изменен, он шел в сторону советских войск. Ворожейкин с ведомым сблизились с транспортником, даже разглядели летчиков, поднимающих руки, и множество лиц в иллюминаторах. Короткой очередью указав направление, Ворожейкин повел свой истребитель рядом. Можно представить себе его удивление, когда более десятка огненных трасс протянулись к нему с борта "юнкерса": стрелки и пассажиры, усыпив его бдительность, открыли огонь. Мгновенно среагировав, Ворожейкин "провалил" машину, выполнил боевой разворот и длинной очередью сзади буквально растерзал противника (видимо эту красивую историю летчик придумал после, чтобы оправдать расстрел безоружного транспортника). Позднее, в этом же вылете, он сбил еще 2 Ю-52 и Ю-88! Если считать по количеству моторов, уничтоженных в этом бою, то это был, по-видимому, самый "урожайный" вылет в истории советских ВВС: на 4 сбитых самолетах было 11 моторов. 19 апреля 1944 г. Ворожейкин вновь сбивает 2 Ю-87. В июле он был назначен на должность командира 32-го иап, но вскоре, после получения второй Золотой Звезды, был переведен на должность старшего инспектора - летчика Главного управления фронтовой авиации. Свою последнюю жертву - "арадо" с реактивным двигателем он настиг над горящим Берлином в апреле 45-го в паре с майором Трещевым. Самолет не был официально засчитан: подбитый, он скрылся в дыму, и летчики не видели места падения. Всего Ворожейкин провел около 400 боевых вылетов, сбил 52 самолета противника (из них 6 - на Халхин-Голе). Трижды ранен.

После войны Арсений Васильевич командовал авиаполком, дивизией, был заместителем командующего ПВО Черноморского флота. В 1952 г. окончил Военную академию Генштаба. Летал до 1957 г., пока не демобилизовался в чине генерал-майора. Освоил многие типы реактивных самолетов, среди них Ла-15, Як-15, Як-17, МиГ-15, МиГ-17. Жил в Москве, занимался литературной деятельностью.. Автор книг: "Истребители" (М., 1961); "Над Курской дугой" (М., 1962); "Рассвет над Киевом" (М., 1966); "Под нами Берлин" (Горький, 1970); "Рядовой авиации" (М., 1972); "Солдаты неба" (М., 1981); "Последние атаки" (М., 1984); "Небо истребителя" (М., 1991). Награжден Орденами Ленина (дважды), Красного Знамени (четыре), Суворова 3-й Степени, Александра Невского, Отечественной Войны 1-й Степени, Красной Звезды (дважды) и американским "Крестом за боевые заслуги".

С уважением, Владимир Скрыпнюк

Легница 1946-48 Гарнизон 8 ИАБКК

Сообщение отредактировал ВладС - Воскресенье, 28 Октября 2012, 12:58:28 |

| |

| |

| Саня | Дата: Пятница, 08 Марта 2013, 10:12:39 | Сообщение # 117 |

Группа: Админ

Сообщений: 65535

Статус: Присутствует

| 8 марта 1910 г. 103 года назад

Француженка Элиз де Ларош стала первой женщиной-пилотом

Французская баронесса Элиз де Ларош 8 марта 1910 года совершила экзаменационный полет, заслужив тем самым славу первой женщины-пилота. К тому же в результате она получила лицензию на управление аэропланом. То, что лицензия была выписана ей в «женский день», является только совпадением, поскольку такого праздника тогда еще не существовало.

Увлеченная полетами на воздушных шарах, де Ларош познакомилась в Шалоне с авиатором Шарлем Вуазеном и 22 октября 1909 года самостоятельно поднялась в воздух на аэроплане Вуазена.

Вуазен разрешил де Ларош только проехать на аэроплане по земле, но она ослушалась и пролетела несколько сот метров. 8 марта 1910 года по результатам соревнований в Гелиополисе Аэроклуб Франции выдал де Ларош удостоверение пилота № 36 — так она официально стала первой лётчицей Франции.

8 июля 1910 года в Реймсе де Ларош пережила первую серьёзную авиакатастрофу; восстановление потребовало двух лет. А осенью 1912 года произошла автокатастрофа, в которой она вновь разбилась, а Шарль Вуазен погиб. Но Элиз не оставила своего увлечения.

Несколько лет де Ларош разъезжала с «летающим цирком» по Европе, летала в Каире и Санкт-Петербурге. Во время Первой мировой войны, когда женщины были официально отстранены от полётов, служила водителем во французской армии.

В июне 1919 года де Ларош поставила два «женских» мировых рекорда — на высоту и дальность полёта.

18 июля 1919 года де Ларош и пилот двухместного самолёта, на котором она планировала сдавать экзамен на допуск к профессиональным полётам, погибли в авиакатастрофе на аэродроме Кротуа. Ларош в этом полёте была пассажиркой.

Памятник лётчице установлен в аэропорту Ле Бурже.

Qui quaerit, reperit

|

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Пятница, 29 Марта 2013, 15:38:44 | Сообщение # 118 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Валькирия Рейха - Ханна Рейч

Эту женщину многие называли “величайшим летчиком ХХ века”, именно лётчиком, а не лётчицей. Потому, что по своему лётному мастерству, страсти к полётам, преданности общему делу ей было очень мало равных даже среди мужчин. Мировая история знает мало имён тест-пилотов, но именно это имя, имя героини данной статьи, она заучила хорошо. Очень многие летающие новинки Третьего Рейха, опередившие время, но так и повлиявшие на исход войны, прошли через испытания Ханны Райч.

Ганна Райч, Ханна Райтш (нем. Hanna Reitsch; 29 марта 1912 — 24 августа 1979) — немецкий лётчик-испытатель.

"Что мы сейчас наблюдаем в Германии? Страну банкиров и производителей автомобилей. Даже наша великая армия стала слабой и безвольной. Солдаты носят бороды и ставят под сомнение приказы. Мне не стыдно заявить, что я верила в национал-социализм. Я до сих пор ношу Железный Крест с бриллиантами, который Гитлер вручил мне. Но сегодня во всей Германии вы не сможете найти человека, который голосовал за Гитлера"

Биография:

Родилась в Хиршберге, Силезия (ныне Еленя-Гура, Польша) в семье офтальмолога. Райтш хотела работать медицинским работником, однако позднее решила стать пилотом планеров. Установила несколько спортивных рекордов. Райтш была пилотом самолёта, на котором Адольф Гитлер летел на партийный съезд в Нюрнберге. Этот эпизод вошёл в фильм Лени Рифеншталь «Триумф воли».

В 1937 Ханна Райтш переходит на службу в Люфтваффе пилотом-инструктором. Во время войны была удостоена Железного креста II и I степени. В апреле 1945 года сопровождала генерала Роберта фон Грейма во время посещения им бункера Гитлера в Берлине.

После поражения Германии Ханна Райтш несколько лет была в американском плену. В 1952 году получила бронзовую медаль на чемпионате мира по планеризму в Испании. В 1962—1966 годах руководила школой планеризма в Гане.

Pейтч установила свыше 40 рекордов по продолжительности и высоте полета. Согласно всеобщей оценке, она была одним из лучших пилотов Третьего рейха и активным сторонником национал-социализма, хотя никогда не состояла в NSDAP (Национал-социалистической немецкой рабочей партии).

Умерла во Франкфурте-на-Майне 24 августа 1979 г.

Первые полёты

Ханна Райч пришла к полетам не по прямому пути. Райч родилась в 1912 году в немецком городе Хиршберг. Будучи еще совсем маленькой девочкой Ханна хотела сделать карьеру на медицинском поприще и мечтала стать доктором-миссионером в Африке. Её отец был врачом, офтальмологом, и также хотел, чтобы Ханна стала доктором. От своей матери Ханна взяла чуть ли не самое главное в жизни для многих людей – веру в Бога.

Очень быстро Ханна Райч стала усердным, решительным, целеустремленным ребёнком. Она проявила свою страсть к полётам ещё в самом раннем детстве, пытаясь в 4-летнем возрасте спрыгнуть с балкона родительского дома, чтобы ощутить полёт. Оглядываясь назад в детство, Ханна Райч написала в 1955 году в своей автобиографии «Полет – это моя жизнь»: «Желание росло во мне, росла с каждой увиденной птицей пересекающей лазурное летнее небо, с каждым облаком, которое проплывало мимо меня по ветру, пока не превратилось в глубокую, настойчивую тоску по тому, что казалось мне моим домом, тоску, которая всегда была со мной и никогда не утихала».

Свою летную карьеру Ханна начала с планеров (во многом потому, что в то время мировым сообществом был установлен запрет для Германии на производство самолетов, которые могли бы быть хоть как-то использованы в военных целях) и моментально её страсть к небу перевесила её интерес к медицине, и она покинула медицинскую школу, чтобы стать профессиональным пилотом.

Первые успехи:

Успех пришел к Ханне быстро. Уже в начале 30ых годов режиссёры монтируют её полеты для популярных в то время киножурналов. В 1931 году она ставит свой первый мировой рекорд, за ним позже последуют ещё больше дюжины. А некоторое время спустя Ханна Райч удостоилась величайшей чести - она была капитаном самолета, на котором сам Фюрер летит на партийный съезд в Нюрнберге. Фюрер лично доверил ей это почетное и ответственное задание, которое было выполнено, а сам исторический полет позднее вошел в "Триумф Воли" - знаменитую киноленту другой выдающейся немецкой женщины - Лени Рифеншталь.

1937 год стал очень насыщенным событиями для Ханны: она тестирует самолёты Юнкерс-87 и Дорнье-17 в пикировании. В 1937 году Ханна Райч становится первым человеком, пересёкшим Альпы на планере. В тот же год она посещает завод Фокке-Вульф, чтобы понаблюдать за тестами первого в мире рабочего прототипа вертолета Fa-61. Тест-полеты выполнял пилот Карл Франке, который с трудом удерживал вертолет в равновесии в воздухе, после чего попробовать новую машину в воздухе пригласили Ханну Райч. Как только Ханна поднялась в воздух на доселе неизвестной ей машине, она сразу же стала с ней одним целым – ни о каких сложностях в управлении не могло быть и речи.

Будучи в восхищении от её летного мастерства, её пригласили и дальше участвовать в дальнейших полетах, в течение которых она установила рекорды по высоте, скорости, продолжительности и расстоянию полёта на вертолете.

В это время Адольф Гитлер готовился к всемирной выставке в Берлине – к Берлинскому Мотор-шоу 1938, которое должно было пройти в громадном выставочном комплексе Дойчландхалле. Он хотел показать всему миру превосходство немецких технологий и привлечь к этой выставке всю мировую прессу. Поэтому он решил, что Ханна Райч будет пилотировать вертолет Fa-61 прямо в закрытом выставочном комплексе.

Ханна тренировалась день и ночь на протяжении трёх недель в феврале 1938 года, пилотируя Fa-61 внутри помещения. В итоге упорных тренировок, программа Ханны на выставке была следующей: она поднялась в воздух, некоторое время парила в воздухе под изумленные возгласы толпы, потом поднималась к потолку и опускалась, пролетела по периметру помещения. В конце представления она зависла в середине зала, медленно развернулась на 360° и запустила небольшой фейерверк из кокпита. Это был впечатляющий, безрассудно храбрый цирковой трюк. Ведь любой малейший просчёт или сбой в работе вертолета могли вылиться в крушение самолета в центр переполненного зрителями зала, что вылилось бы в десятки жертв. Но Ханна с честью выполнила свою задачу, за что удостоилась медали от Люфтваффе. Она была первой женщиной, получившей такую медаль.

В 1939 году Райч перенесла тяжелую болезнь, продолжавшуюся три месяца – скарлатину и последовавшего за ней фиброзит. Сразу после выздоровления, Ханна приступила к работе, поучаствовав в разработке больших транспортных планеров. Эта работа была омрачена крушением огромного Me-321 Гигант с размахов крыльев 54 метра и трёх буксируемых им Me-110, в результате которого погибло 6 человек экипажа «Гиганта» и 110 солдат-пассажиров транспорта.

Первые боевые подвиги:

Когда началась Вторая Мировая Война, Ханна Райч сочла для себя невозможным со стороны смотреть за военным конфликтом, она буквально рвалась на фронт. Одной из первых её боевых операций суждено было стать знаменитой: на простом безмоторном планере, предваряя атаку немецких войск, она совершает героический разведывательный ночной полет вдоль линии фронта, протянувшегося вдоль линии Мажино.

В марте 1941 году Райч получает Железный Крест второй степени и военную золотую медаль, как признание её выдающихся заслуг в военное время. Она стала первой женщиной и не военным, получившей такую награду. Как и все, кто удостаивался чести носить Железный Крест, Райч получила его, рискуя жизнью. Именно как героический подвиг можно расценить попытку Райч осуществить невозможное - в полете перерубить стальной канат, которым крепился заградительный аэростат Антанты, из-за которого погибли несколько немецких пилотов. Такие аэростаты могли располагаться на высоте до 3 км, и кабель, на котором они соединялись с землей, было очень сложно различить из кабины самолета. Заградительный аэростат был отличной простой идеей, и немецкий инженер Ганс Якобс придумал отличное и простое устройство для “перерезания” кабелей аэростатов, закрепляемое на бомбардировщике. Именно это устройство Ханна тестировала долгое время.

Самым быстрым и самым опасным самолетом, который тестировала Ханна, был секретный реактивный самолет Me-163, способный развивать скорость до 500 миль в час. До Ханны уже 3 тест-пилота погибло при тестах этого самолета. При испытании Ханной Ме-163 в четвертый раз, произошло неожиданное: машина потеряла управление. Только благодаря чуду, а также несгибаемой воли и значительному опыту, Ханне Райч удаётся посадить самолет. И только после этой невероятной посадки, раненая Ханна теряет сознание. В результате аварии череп Ханны был поврежден в шести местах, были сломаны несколько позвонков, сломались все кости носа, а сам нос оторвался. Хирург доктор Бодевиг 5 месяцев боролся за её жизнь и внешний облик с помощью пластической и нейрохирургии. Еще пять месяцев упорной борьбы понадобилось Ханне, чтобы полностью восстановить свое физическое и душевное состояние. Во время награждения Ханны Железным Крестом Первой Степени Адольф Гитлер лично запретил Ханне даже пытаться совершать такие необдуманно смелые подвиги.

Именно на процессе награждения в Бертесгадене, получая из рук самого Фюрера эту награду, Ханна высказала идею о создании отряда летчиков-камикадзе, которые управляли бы специально разработанными для таких целей модификациями ракет Фау-1. Шел 1944 год - один из самых тяжелых для Германии периодов войны. Народ Германии был буквально изнеможен тяготами, которые влекла за собой война.

Поначалу Адольф Гитлер отбросил такую идею, посчитав, что использование немцев в качестве камикадзе - непозволительно. Но Райч и здесь берет свое. Ради того чтобы отстоять свою идею, ради последней надежды на то, чтобы родная страна смогла вырвать победу в этой войне, Райч сама записывается в ещё не созданный отряд летчиков камикадзе: "Я тем самым... Добровольно записываюсь в группу летчиков-камикадзе в качестве пилота управляемой ракеты. Я полностью уведомлена о том, что такое решение приведет к моей смерти". Идея создать отряд камикадзе в Германии принадлежит также знаменитому Отто Скорцени, для которого слова "нет задач невыполнимых" стали постоянным жизненным кредо. Своим поступком Райч лишний раз доказала свою преданность и свой бесконечный патриотизм. Был проведен ряд успешных и не очень испытаний, во время которых Ханна демонстрировала чудеса своего летного мастерства и ставшую уже легендарной храбрость. Но идея немецких камикадзе по-настоящему так и не реализовалась: проект не оправдал ожиданий (время на обучение пилота-камикадзе было дороже уничтожения объекта противника), да и время было безвозвратно потеряно – война подходила к концу. Хотя на другом конце света, на Тихом океане, японские пилоты реализовали идею, от которой отказались их немецкие коллеги. Сотни пилотов-камикадзе на самолётах, начинённых взрывчаткой, добились 474 прямых попаданий. Ценой своей жизни они повредили 260 кораблей (в их числе 12 ударных, 16 лёгких эскортных авианосцев, 15 линкоров) и уничтожили 41 боевую единицу американского флота.

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ - Пятница, 29 Марта 2013, 15:46:40 |

| |

| |

| ПЕТРОВИЧ | Дата: Пятница, 29 Марта 2013, 15:57:56 | Сообщение # 119 |

01.03.1932 - _.06.2016

Группа: Старейшина

Сообщений: 2138

Статус: Отсутствует

| Ханна Райч была одной из последних, кто видел Адольфа Гитлера живым.

26 апреля 1945 она, в который раз рискуя жизнью, летит в окруженный и агонизирующий Берлин в надежде спасти гаснущий лучик надежды немцев - Адольфа Гитлера. Над красными зенитками она летит вместе с генералом Риттером фон Граймом (который был, по слухам, любовником Ханны и одновременно самым старым из боевых пилотов сражающихся сторон), командующим Люфтваффе после отставки Геринга, которому Гитлер приказал прибыть в Берлин. В полете заградительным огнем генерал был ранен, но ни огонь зениток, ни сталинские соколы, ни затянутое дымом горящих зданий и постоянными разрывами снарядов небо не смогли помешать Ханне успешно посадить свой самолет на одной из улиц Берлина и доставить генерала к бункеру Гитлера. Райч и фон Грайм пробыли у Гитлера в качестве гостей 3 дня.

29 апреля Гитлер приказывает Ханне немедленно вылететь из Берлина с фон Граймом и арестовать Генриха Гиммлера, которого он обвинял в предательстве. Ханна, естественно, протестовала: она хотела умереть вместе с фюрером (по одной из версий, за день до этого, Гитлер дал Ханне ампулу с ядом на случай, если русские возьмут её в плен). Но в итоге долг победил чувства, и Ханна улетела. Несколько дней спустя, в штаб-квартире нового предводителя Германии Карла Деница, она была захвачена в плен американцами.

Испытания:

После начала войны Рейтч проводила испытания по отработке посадки транспортных планеров: DFS.230 , GO.242 и настоящего исполина Me.321 GIGANT. Она также выполняла полеты на «Heinkel He 111», который был оборудован специальным устройством для обрезания тросов заградительных аэростатов, установленным в передней части фюзеляжа. В 1942 г. Ханна была награждена орденом Железный крест 2-й степени лично Гитлером. Награждение явилось для нее стимулом к выполнению более сложных заданий. В октябре 1942 г. компания «Мессершмитт» начала испытания самолета Messerschmitt Me 163 Komet, не имеющего хвостового горизонтального оперения и оборудованного реактивным двигателем. Ханна принимала участие в этих экспериментах.

Выполняя предварительную программу испытаний самолета, она совершила вынужденную посадку с заклиневшей стойкой шасси, которая при нормальной работе должна выходить из фюзеляжа. И хотя аварийная посадка не привела к катастрофе, Ханна получила серьезные травмы. Она смогла вновь приступить к работе только через десять месяцев.

В Рехлине ее ждали новые задачи. Одна из них: как управлять модификацией реактивного самолета V-1. Сконструированный образец тестировался как управляемая система одноразового использования, что впоследствии легло в основу предложения по использованию в бою пилотов-самоубийц (по аналогии с японскими камикадзе). Возможность для представления программы обучения немецких камикадзе появилась у Ханны Рейтч во время встречи с Гитлером 28 февраля 1944 г. в Оберзальцберге, где Гитлер вновь вручил ей награду - орден Железный крест 1-й степени. Bоспользовавшись личной беседой с Гитлером, Ханна проинформировала его об успешной подготовке пилотов-самоубийц, ожидая одобрения фюрера. Но Гитлер предложил ей другое направление для испытаний - использовать реактивный самолет «Messerschmitt Me.262», который в перспективе должен был реализовать идею самопожертвования.

Когда в апреле 1944 года любимец Гитлера, диверсант Отто Скорцени увидел на полигоне в Пенемюнде запуск автоматического самолёта-снаряда Фау-1, у него тут же возникла идея увеличить точность его наведения на цель при помощи пилота. Вскоре он узнал, что до него эту идею пыталась провести в жизнь Ханна Рейч. Но ей не удалось добиться поддержки ни в министерстве авиации, ни лично у Гитлера. То, что не удалось Ханне, удалось Скорцени.

Переделать Фау-1 в пилотируемую летающую бомбу поручили заводам Хеншеля. На основе стандартной ракеты в течение двух недель изготовили четыре варианта пилотируемых снарядов, которые назвали «Рейхенберг». В версии Р-1 кресло пилота находилось за крыльями, а под фюзеляжем — полозья для приземления. Двигатель не устанавливали — модель предполагалось использовать в качестве учебного планера.

В Р-2 установили два сиденья на высоте крыльев. Это был учебный планер с двойным управлением: для инструктора и ученика. Самолёт-снаряд Р-3 напоминал Р-1 с той лишь разницей, что на нём был смонтирован стандартный двигатель Фау-1. Р-4 был снабжён полным оборудованием и пульсирующим двигателем, нёс почти тонну взрывчатки, но был без полозьев для посадки: на аэродром эта машина уже не должна была возвращаться...

В один из летних дней сорок четвёртого Ханна Рейч и Отто Скорцени приехали на аэродром, чтобы посмотреть на первый испытательный полёт «Рейхенберга». Обычно Фау-1 выстреливались из катапульты с 17-кратной перегрузкой. При пилотируемом полёте этого делать было нельзя, поэтому решили подвесить Фау под правым крылом бомбардировщика «Хейнкель-111» и отцепить его по достижении заданной высоты. Случайным свидетелям испытаний сообщили, будто проводится проверка аэродинамических качеств снаряда.

«Хейнкель» набрал высоту свыше тысячи метров. «Рейхенберг» с пилотом в кабине был хорошо различим под крылом бомбардировщика. Это был одноместный вариант Р-3 с двигателем и полозьями для посадки. Пилот бомбардировщика отцепил груз. Лётчик в кабине Фау быстро набрал максимальную скорость 550 км/час.

«Летающая бомба» сделала в небе несколько широких кругов, и лётчик уменьшил подачу топлива, чтобы снизить скорость перед посадкой. Пролетев против ветра на высоте около 60 метров над посадочной полосой, лётчик развернулся и снизился. Он летел на высоте 3—4 метра, и всем наблюдателям пришла в голову одна и та же мысль: слишком высока скорость. Пилот увёл машину на второй круг. Но и на этот раз посадочная скорость была слишком велика. В конце посадочной полосы лётчик пробовал поднять самолёт, но посадочные полозья маленькой машины зацепились за верхушки деревьев, и «Рейхенберг» исчез за пригорком. Через несколько мгновений оттуда взвился столб пыли.

Все бросились к месту катастрофы. Крылья и плексигласовый фонарь кабины были сорваны и валялись в стороне. Фюзеляж потрескался, но, к счастью, машина не загорелась. Пилот лежал на земле метрах в десяти от самолёта. Он был жив, хотя и ранен. Остатки машины тщательно исследовали, но не нашли ничего, что бы указывало на причины катастрофы.

На следующий день состоялся пуск второго пилотируемого Фау. Лётчик кружил в воздухе дольше, чем его предшественник, затем выключил двигатель и пошёл на посадку, пролетел над аэродромом и разбился почти рядом с местом вчерашней катастрофы. Он тоже остался жив.

Ханна с трудом сдерживала слезы. Неизвестно только, переживала ли она за раненых пилотов или же беспокоилась о судьбе своего проекта. Министерство авиации распорядилось прекратить испытательные полёты.

Через два дня оба пилота пришли в себя и могли ответить на вопросы о подробностях полётов. Оба упоминали о вибрации ручки управления, но узнать действительную причину аварий от них не удалось. Поскольку в самолётах-снарядах никаких конструктивных недоработок и дефектов не нашлось, Ханна решила: причина катастроф лежит в так называемом человеческом факторе. Просмотрев личные дела лётчиков, Ханна обнаружила: ни один из них до этого не пилотировал по-настоящему скоростных машин. Значит, дело не в технике. Нужен пилот, умеющий управлять высокоскоростной машиной. А кто это может сделать лучше, чем она?

Миниатюрная Ханна свободно разместилась в довольно тесной кабине Фау. Лётчик, пилотировавший «Хейнкель», раскрыл замки, и Ханна запустила двигатель самолёта-снаряда, расположенный в метре от её головы. Он заработал, издавая прерывистый рык. Ханна разогнала маленький самолёт до крейсерской скорости, сделала несколько красивых разворотов и стала снижаться, готовясь к посадке.

Машина с непривычно высокой скоростью приближалась к полосе. Посадочные полозья коснулись земли, и Фау, подняв тучи пыли, остановился в конце полосы. Все бросились к Ханне. Ей первой удалось то, что казалось невозможным — посадить на землю летающую бомбу.

Но после этого удача отвернулась от Ханны. Во время одного из полётов сразу же после отцепки от самолёта-буксировщика Ханна услышала громкий треск. Ей удалось сохранить контроль над самолётом и благополучно сесть. После осмотра машины стало понятно, откуда взялся этот звук: после отделения от «Хейнкеля» задняя часть машины, пилотируемой Ханной, ударилась о крыло носителя. Хвостовая часть оперения треснула и выгнулась вправо под углом около 30 градусов. Лётчице удалось посадить повреждённый самолёт-снаряд только благодаря своему огромному опыту и удаче.

Вскоре после этого Ханна разместилась на заднем сиденье двухместного Р-2. На переднее сиденье, предназначенное для ученика, в качестве балласта положили мешок с песком. Баки заправили горючим. Ханна решила провести испытание машины на скорость. На заданной высоте лётчица отделилась от самолёта-матки и включила двигатель. Через несколько мгновений «Рейхенберг» развил крейсерскую скорость — около 600 км/час. Ханна слегка подала вперёд ручку управления. Самолёт-снаряд стал снижаться, набирая скорость: 650, 700 и, наконец, 800 км/час. Когда указатель скорости показал 850 км/час, Ханна взяла ручку на себя, чтобы выйти из пикирующего полёта. Но руль высоты даже не дрогнул, «Рейхенберг» продолжал пикировать. Мешок с песком, лежащий на переднем сиденье, во время пикирования переместился вперёд и заклинил ручку управления. Земля стремительно приближалась. Действовать следовало сверхбыстро. Ханна выключила двигатель и двинула ручку управления ещё вперёд. Нос самолёта пошёл вниз, и мешок с песком милостиво сдвинулся. Ханна снова взяла ручку на себя. На этот раз она подалась. Самолёт вышел из пике буквально в последнюю секунду.

Не снизив скорости, Ханна пошла на посадку. Коснувшись земли, посадочные полозья разлетелись на куски, обломки пронзили фюзеляж самолёта-снаряда. Но у Ханны не было даже царапины.

Вскоре Рейч снова сидела в кабине летающей бомбы, подвешенной под крылом «Хейнкеля-111». Балластный бак опытной машины наполнили водой, чтобы достичь веса боевого самолёта-снаряда. На высоте 5500 метров Ханна расцепилась с носителем, провела испытания на маневренность, после чего направила машину к аэродрому. Снизившись до высоты 1350 метров, лётчица потянула рычаг краника водяного балласта. Но оказалось, что на высоте пяти с половиной километров краник обледенел. Конструкция посадочных полозьев не была рассчитана на посадку с полным грузом. Заполненный балластный бак мог просто раздавить самолёт вместе с лётчицей. Ханна лихорадочно дёргала рычаг, пытаясь открыть замёрзший кран. На её пальцах выступила кровь. И лишь в последний момент на высоте 150 метров рычаг подался, и вода полилась из бака. Она ещё вытекала, когда самолёт коснулся земли и заскользил по полосе.

В кабинах различных версий «Рейхенберга» Ханна Райч совершила несколько десятков полётов. Закончив программу испытаний, она приступила к обучению инструкторов, которые должны были готовить пилотов-смертников. Инструктор и ученик должны были совершать планируемые полёты на двухместном варианте Фау-1. К моменту завершения программы в феврале 1945 года было построено 175 летающих бомб Р-4 и подготовлена первая группа пилотов-самоубийц из 70 человек. Райч одной из первых записалась в отряд пилотов-смертников. "Добровольно записываюсь в группу летчиков-камикадзе в качестве пилота управляемой ракеты. Я полностью уведомлен в том, что такое решение приведет к моей смерти," – под этими словами ставили свои подписи все лётчики отряда.

Но положение на фронтах радикально изменилось, главные цели для атак самоубийц исчезли. В конце концов группу распустили, и лётчики вернулись в свои части. А германской валькирии, так много сделавшей для создания этого адского оружия, предстояла ещё долгая жизнь.

Последняя любовь:

После войны и устроенного в Нюрнберге суда победителей, Райч провела несколько лет в американском плену. Но тюрьма не сломила силу воли Ханны. После освобождения она осталась совсем одна: фон Грайм принял яд еще в мае 1945, её отец убил всю её семью, а потом застрелился сам. У Ханны осталась в жизни одна любовь – небо. Она продолжает летать и ставить рекорды, а также, в отличие от многих, остается преданной тем идеям, за которые боролась она и вся остальная страна. Она гордо носит свои железные кресты, а в 1951 она пишет автобиографическую книгу "Полет - это моя жизнь".

В период с 1962 по 1966 Ханна руководит школой авиации в Гане. Райч умирает в 1979 году, прожив 65 лет, спустя всего год после установления последнего рекорда в своей жизни – очередной рекорд дальности полета на планере. Ханна Райч была похоронена, как того и хотела, в Зальцбурге, Австрия, рядом со своей семьей.

Ханна Райч была настоящим патриотом своей Германии, искренней, страстной, не жалевшей себя. Ханна Райч не предавала, ни людей, ни идей, как это сделали многие после войны. Честь ей и покой.

Петрович

Хойна 1957-1960гг., Ключево 1960-1961гг., Колобжег 1962гг., Жагань 1962-1963гг.

В 1963 году замена в Берёзу - Картузскую, .

Сообщение отредактировал ПЕТРОВИЧ - Пятница, 29 Марта 2013, 16:17:35 |

| |

| |

| Shmakov | Дата: Пятница, 29 Марта 2013, 21:00:14 | Сообщение # 120 |

Группа: Старейшина

Сообщений: 1901

Статус: Отсутствует

| А Беата Узе? Мы вообще с ней на одной улице родились и жили!

Пожалуй самым оригинальным уроженцем Восточной Пруссии, а конкретно города Кранц можно считать Беату Узе (Beate Use). Родилась она в 1919 г. в Кранце, умерла в 2001 году в Швейцарии. Во время войны она занималась тем, что с авиазаводов на аэродромы перегоняла военные самолеты. После окончания войны оказалось, что многие немецкие женщины испытывают сексуальные проблемы, ввиду отсутствия по понятным причинам должного количества мужчин (у кого убили мужа, у кого друг находится в плену или пропал без вести и т.п.). На скопленные деньги она печатает небольшую брошюру по вопросам предохранения от беременности, в в 1962 году в городе Фленсбург Узе открыла ПЕРВЫЙ В МИРЕ СЕКС ШОП! В дальнейшем ее секс индустрия достигла такого размаха, что ей была присуждена награда за успехи в сексуальном просвещении в Германии, а в 90-е годы в Берлина Беата открыла музей эротики. По этому поводу хочется сказать, что существует "городская легенда", что Беата в 1989 году посетила Калининград и Зеленоградск. Вполне может быть, т.к. именно в 1989 году в Калининграде открылся первый секс шоп, до сих пор расположенный в начале Ленинского проспекта! DAS IST FANTASTISCH !!!

Это первый взгляд. На самом деле, очень непростая судьба.

На косе, беленькая с краю:

https://xinos.wordpress.com/2011/03/05/testpilotin-beate/

Беате Узе (Беате Ротермунд-Узе, урожд. Кёстлин, нем. Beate Uhse-Köstlin, 25 октября 1919, Кранц, Восточная Пруссия — 16 июля 2001, Санкт-Галлен, Швейцария) — немецкая женщина-пилот и предприниматель. Первая и единственная женщина-каскадёр Германии в 1930-х годах. После войны открыла первый секс-шоп в мире. Сегодня АО Беате Узе — это представленный на бирже мировой лидер в торговле «эротическими принадлежностями». Эта же компания открыла и собственный спутниковый телеканал в сети вещания SkyTV (Германия) — Beate UhseTV.

Беате Узе родилась в семье фермера Отто Кёстлина и врача Маргареты Кёстлин (одной из пяти первых женщин-врачей Германии). Она была младшим ребёнком из трёх детей.

В возрасте восьми лет она услышала от своего брата легенду об Икаре. Её поразила как сама история, так и идея полёта — настолько поразившая Беате, что она начала собирать куриные перья, после чего склеила крылья и прыгнула с ними с крыши веранды отцовского дома. Беате была непоседливым ребёнком. Родители не старались её дисциплинировать, а наоборот потакали ей и поддерживали её во всём, что ей было интересно и чем она увлекалась. Они позаботились о хорошем школьном образовании. Родители открыто говорили с детьми обо всём, в том числе и о сексуальном образовании и необходимой при этом гигиене. В 15 лет Беате становится мастером спорта по метанию копья.

Беате не хочет ни при каких обстоятельствах идти по стопам своих родителей и становиться врачом или фермером. Она мечтает о карьере лётчика.

В возрасте 16 лет Беате отправилась на один год в Англию в качестве au pair для изучения английского языка. После этого она вернулась в хозяйство родителей и следуя их уговорам получила «настоящую» профессию домохозяйки. В это время её отец случайно познакомился в поезде с представителем немецкого аэроклуба — неким господином Саксенбергом, и «пожаловался» ему на свою «сошедшую с ума» по полётам дочь и на «абсурдную» идею о женщинах-пилотах. Саксенберг, напротив, был восхищён этой идеей, и отправил Беате материалы с информацией об обучении на пилота.

В конце концов родители уступили натиску дочери, и в 1937 году Беате начала посещать летную школу Рангсдорф недалеко от Берлина. В октябре, к своему дню рождения, она получила удостоверение пилота. В 1938 году она сдала экзамен художественного пилотирования и вскоре после этого выступала за Германию в «иностранном ралли» в Бельгии. Она заняла 1-е место в гонках в своей категории, 2-е — в соревновании по прицельной посадке и 3-е — в соревновании по точности полёта.

Некоторое время она работала практиканткой на заводах Бюкера, затем, в возрасте 19 лет, перешла на самолётную фабрику Фридриха в качестве пилота-испытателя. Вскоре она получила приглашение от киностудии «UFA» на должность пилота-дублёра и с радостью приняла это приглашение. На этой должности она работала, среди прочих, и с Гансом Альберсом — её образцом для подражания. В фильме «Вода для Канитоги» она, как дублёр Рене Дельтгена, летала сквозь аэростатное заграждение и имитировала крушение.

Беате была влюблена в своего учителя по художественному пилотированию Ганс-Юргена Узе, но, тем не менее, отклонила все его предложения о браке. Она «ни за что в жизни не хочет прекратить летать ради какого-либо мужчины». Так как Ганс-Юрген полностью поддерживал её в этом, то она, в конце-концов, уступила ему, но при этом возникло новое препятствие — на брак не соглашается её отец. Целый год он не давал своего благословения, но в итоге уступил, и свадьба была назначена на 10 октября 1939 года. Из-за начала войны сделать это оказалось невозможным. 28 сентября Ганс-Юрген должен был ехать на фронт. Они поженились за 4 часа до его отъезда по процедуре военного венчания.