|

Авиация и Воздухоплавание

|

|

| Sokol | Дата: Суббота, 09 Ноября 2024, 10:11:13 | Сообщение # 596 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

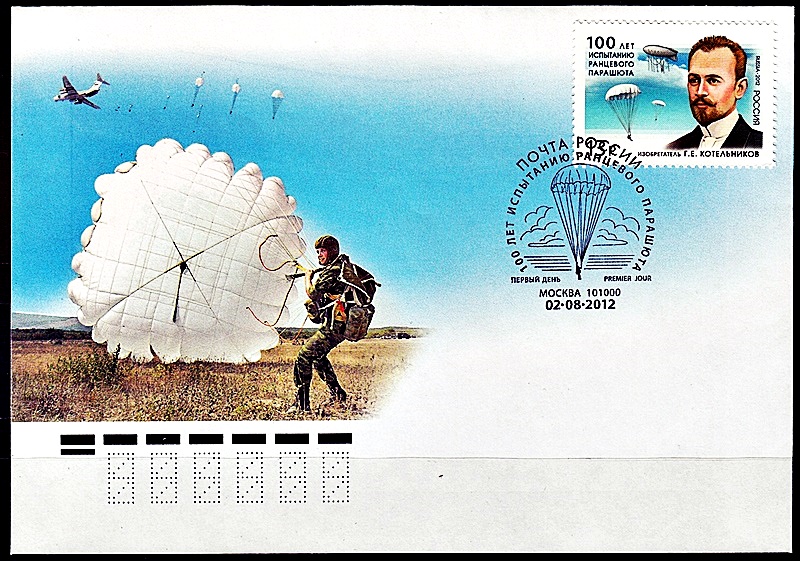

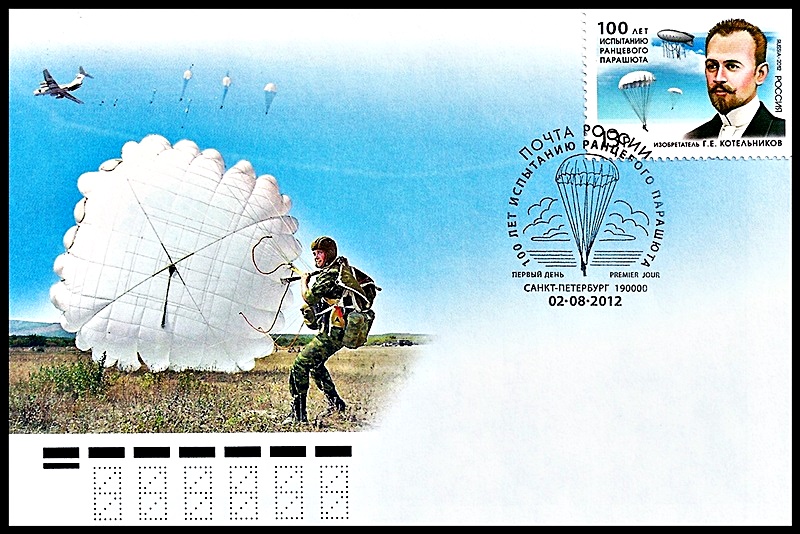

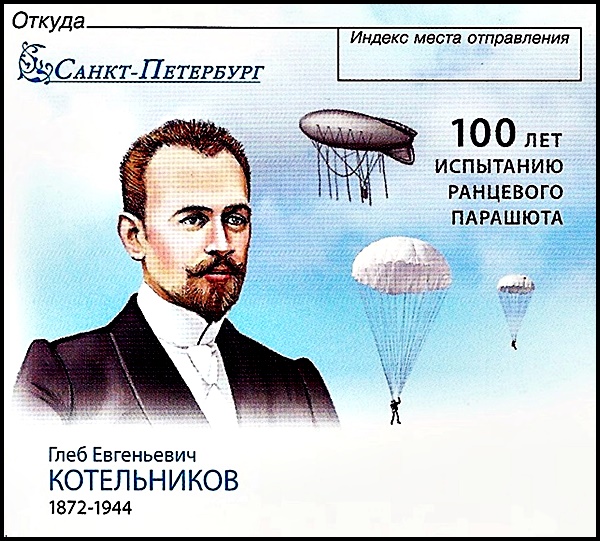

| Парашют Котельникова

9 ноября 1911 года Глеб Котельников запатентовал свое изобретение и получил свидетельство на "спасательный ранец для авиаторов с автоматически выбрасываемым парашютом". Он назвал его "РК-1", то есть "Русский, Котельников – первый".

Глеб Евгеньевич Котельников родился 30 (18) января 1872 года в Петербурге в семье профессора механики и высшей математики. Окончил Киевское военное училище (1894). В 1910 году Котельников под впечатлением от гибели лётчика Л. М. Мациевича занялся разработкой парашюта. До этого лётчики спасались с помощью длинных сложенных «зонтов», закреплённых на самолёте. Их конструкция была очень ненадёжна, к тому же они сильно увеличивали вес самолёта. Поэтому использовали их крайне редко.

Парашют РК-1 (русский, Котельникова, модель первая) имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на лётчике при помощи подвесной системы; причём конструктивно человек прикреплялся к парашюту в двух точках. На дне ранца под куполом располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо.

Главное инженерное управление русской армии не приняло его в производство из-за опасений начальника российских воздушных сил, великого князя Александра Михайловича, что при малейшей неисправности авиаторы будут покидать аэроплан. Лишь при Советской власти парашюты Котельникова получили применение. В 1923 году Глеб Евгеньевич создал новую модель ранцевого парашюта РК-2. Позже появилась модель парашюта РК-3 с мягким ранцем, на который 4 июля 1924 года был получен патент за № 1607. В том же 1924 году Котельников изготовил грузовой парашют РК-4 с куполом диаметром 12 м. На этом парашюте можно было опускать груз массой до 300 кг. В 1926 году Г. Е. Котельников передал все свои изобретения Советскому правительству.

В сентябре 1949 деревня Сализи, где впервые испытывался парашют Котельникова, была переименована в Котельниково. Недалеко от полигона сооружён памятник с изображением парашюта.

Глеб Котельников похоронен на Новодевичьем кладбище. Его могила является местом паломничества парашютистов, которые привязывают к деревьям около его могилы лоскутки от своих парашютов.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 18 Ноября 2024, 16:47:16 | Сообщение # 597 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

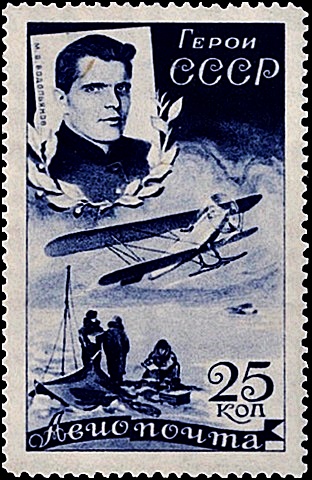

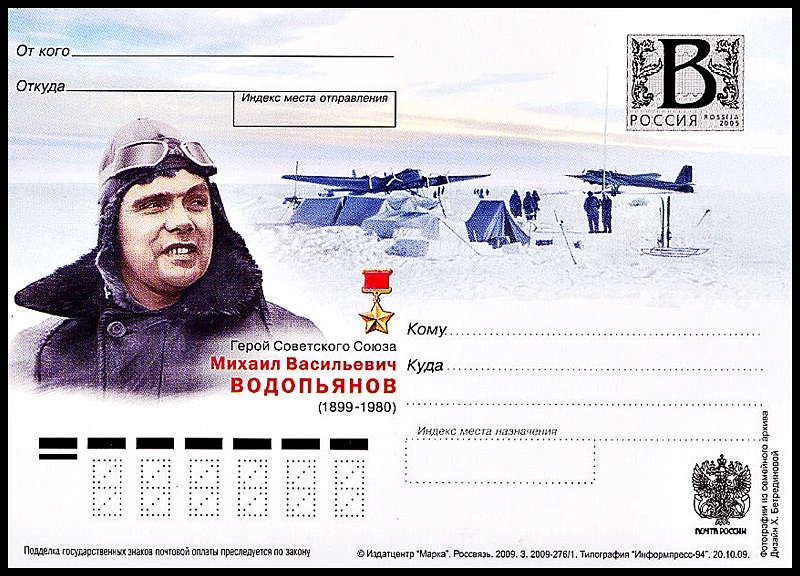

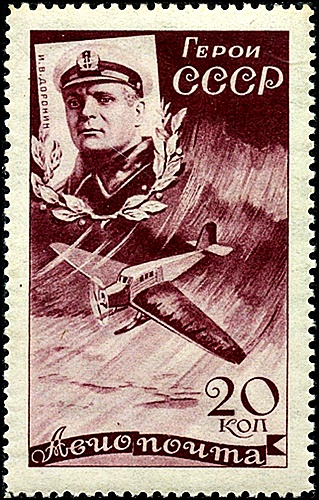

| Водопьянов Михаил Васильевич

• 18 (6) ноября 1899 - 11 августа 1980 •

(80 лет)

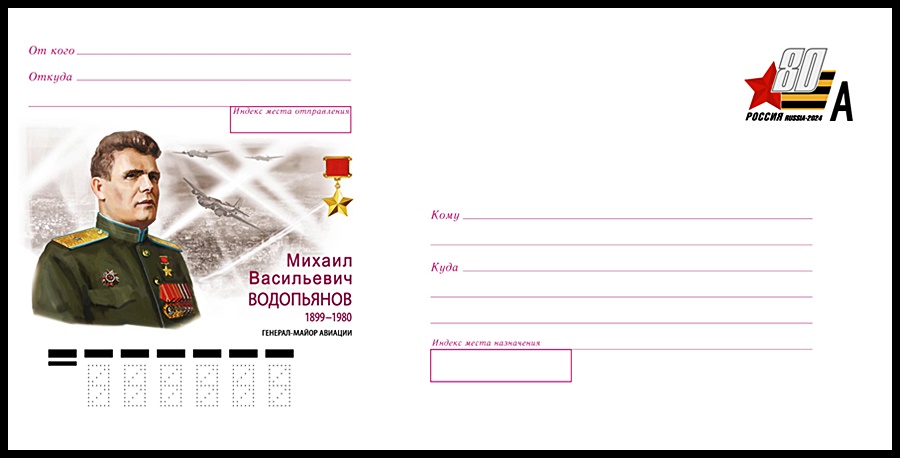

18 (6) ноября 1899 года родился Михаил Васильевич Водопьянов - советский летчик, один из первых Героев Советского Союза. Участвовал в спасении экипажа парохода "Челюскин" (1934). Во время Великой Отечественной войны командовал авиадивизией. Автор книг "Полярный летчик", "Валерий Чкалов" и др.

На конверте с оригинальной маркой изображён портрет генерал-майора авиации М.В. Водопьянова на фоне панорамы Берлина и летящих самолётов ТБ-7, на оригинальной марке — эмблема к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Родился 6 (18) ноября 1899 года в селе Большие Студёнки Липецкого уезда Тамбовской губернии (ныне — часть города Липецка) в семье крестьянина.

В феврале 1918 года добровольно вступил в Красную армию. Служил обозным в Дивизионе воздушных кораблей «Илья Муромец». Участвовал в гражданской войне.

В 1929 году окончил Московскую лётно-техническую школу, работал в управлении Дальневосточных воздушных линий «Трансавиация» общества «Добролёт» в Хабаровске. 10 января 1930 года на самолёте «Юнкерс Ф-13» (бортовой номер «СССР-127») проложил воздушный маршрут Хабаровск – Оха – Александровск-на-Сахалине.

В 1934 году добился отправки для участия в спасении челюскинцев. Вместе с В.Л. Галышевым и И.В. Дорониным совершил перелёт длиной почти 6 500 км из Хабаровска в Ванкарем на самолёте Р-5. В марте 1935 года совершил перелёт по маршруту Москва – Свердловск – Омск – Красноярск – Иркутск – Чита – Хабаровск – Николаевск-на-Амуре – Охотск – Магадан – Гижига – Анадырь – Уэлен – Мыс Шмидта с целью проложить новую воздушную трассу для организации почтовой и пассажирской связи.

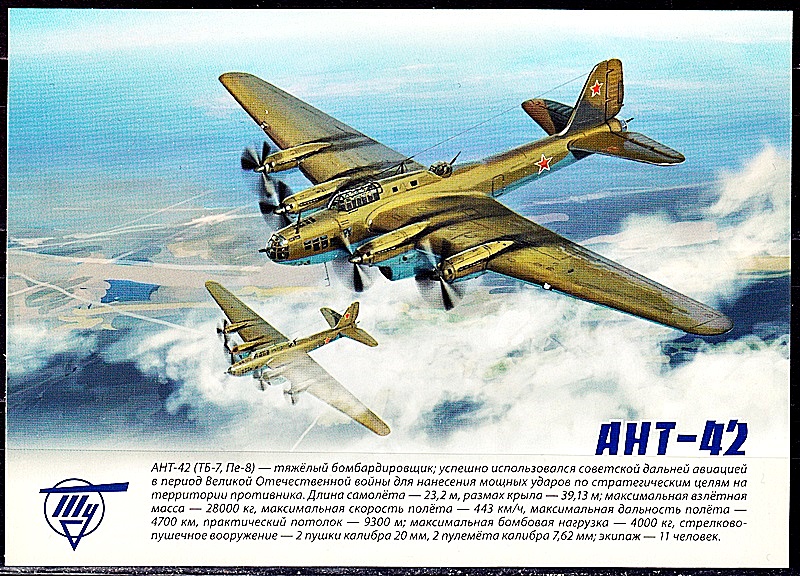

Туполев ТБ-3 «тяжёлый бомбардировщик третий» (АНТ-6) — советский тяжёлый бомбардировщик, стоявший на вооружении ВВС РККА в 1930-е годы.

ТБ-7 (другие обозначения 42, АНТ-42, Пе-8) — советский четырёхмоторный тяжёлый бомбардировщик дальнего действия (иногда классифицируется как стратегический) периода Второй мировой войны.

Участник Советско-финляндской войны 1939–1940 годов в должности командира тяжёлого бомбардировщика ТБ-3. Участник Великой Отечественной войны: с июля 1941 года — командир 81-й дальнебомбардировочной авиационной дивизии. В 1948–1950 годах участвовал в военных высокоширотных экспедициях «Север» и «Север-2».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 21 Ноября 2024, 10:19:37 | Сообщение # 598 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

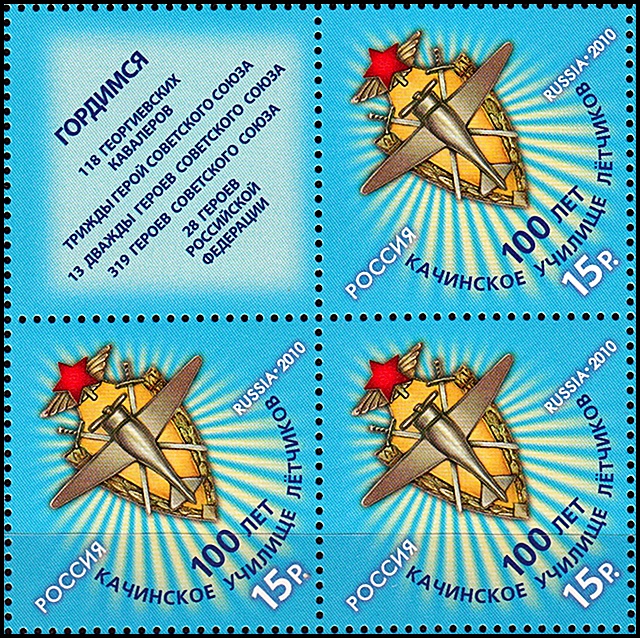

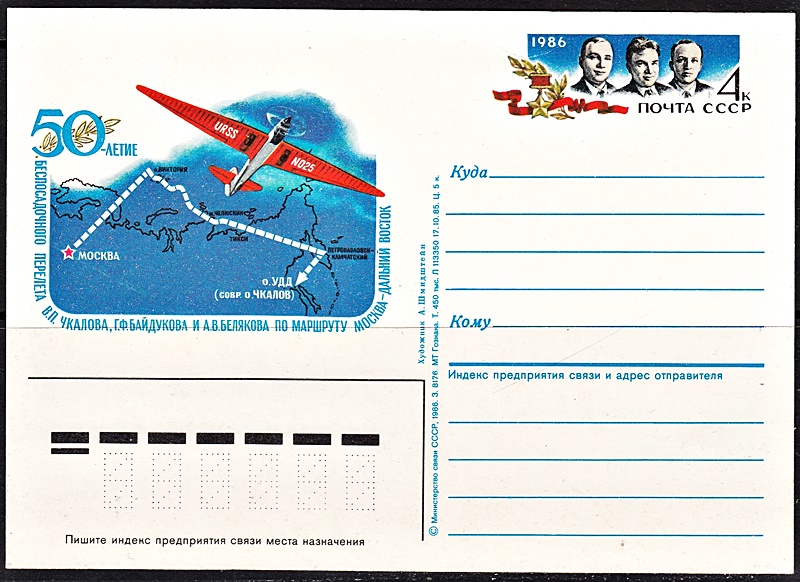

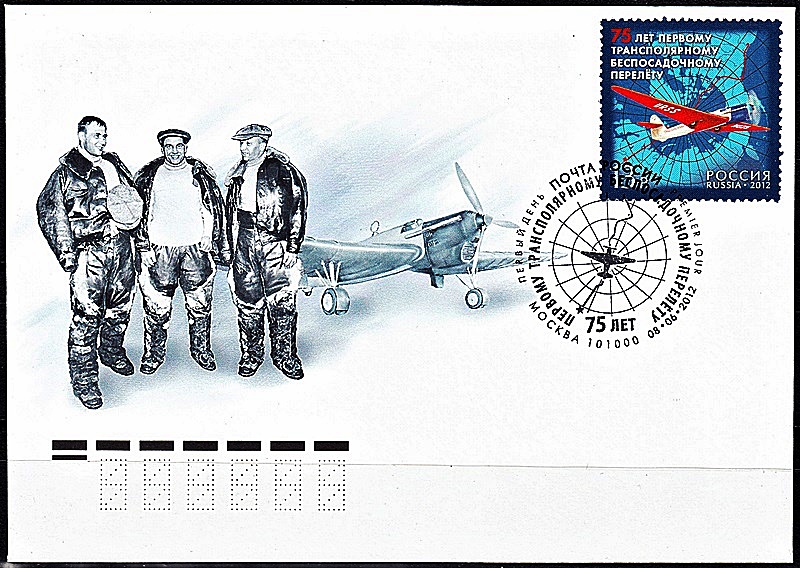

| 1910 - Рождение школы военных летчиков

21 ноября 1910 года в России было открыто первое военное учебное заведение летчиков - Севастопольская офицерская школа авиации (в советское время - Качинское высшее военное авиационное училище лётчиков).

Она была создана по Высочайшему соизволению Николая II Великим князем Александром Михайловичем. Первый выпуск состоялся 26 октября 1911 года. 24-х первых лётчиков лично принял и напутствовал Николай II. До октября 1917 года школа подготовила 609 летчиков.

Почтовая марка посвящена 100-летнему юбилею со дня основания училища. На марке изображен знак выпускника училища 1938 г.

После революции из стен Качинской летной школы вышли замечательные летчики: Степанченко В.А., Юмашев А.Б., которые в 1929 году побили все мировые рекорды высоты, дальности и продолжительности полета. В 1936 году экипаж самолета АНТ- 25 в составе Чкалова В.П. и двух воспитанников Качинского училища Байдукова Г.Ф. и Белякова A.B. совершил свой беспримерный перелет из Москвы на остров Удд, пробыв непрерывно в воздухе более 60-ти часов и пролетев без посадки более 10000 км. А вскоре тот же экипаж удивил мир новым подвигом, совершив за 63 часа беспосадочный перелет из Москвы в США.

Среди выпускников Качинской школы летчиков есть маршалы авиации, более 170 генералов, трижды Герой Советского Союза А. Покрышкин, 12 человек - дважды Герои и 284 - Герои Советского Союза.

В июне 1941 года Качинская школа эвакуируется в Красный Кут Саратовской области. В 1945 году она переименовывается в училище с местом расположения в городе Сталинграде. В 1998 году расформировано.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 22 Ноября 2024, 23:35:44 | Сообщение # 599 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

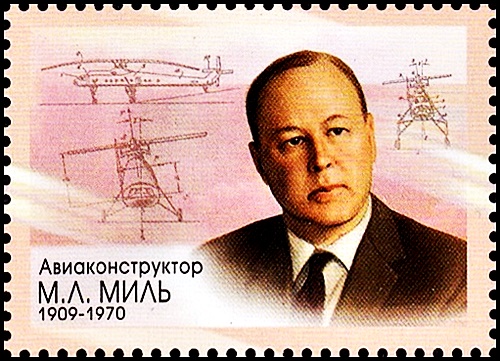

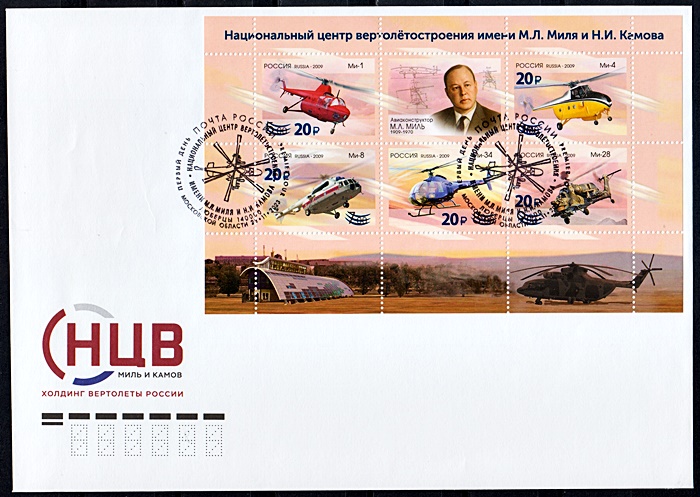

| Миль Михаил Леонтьевич

• 22 (9) ноября 1909 - 31 января 1970 •

(60 лет)

Конструктор вертолётов Михаил Миль

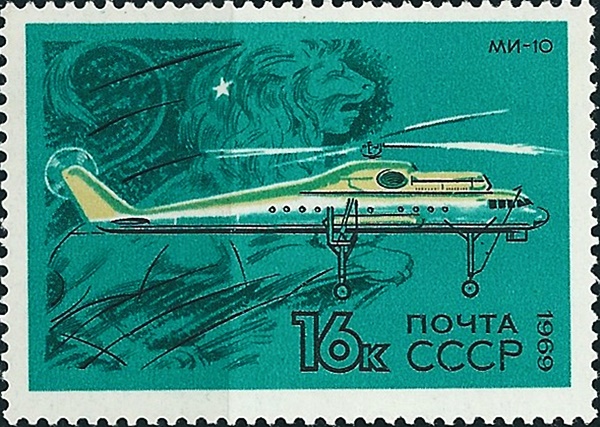

22 ноября 1909 года родился Михаил Леонтьевич Миль, конструктор вертолётов. доктор технических наук (1945), Герой Социалистического Труда (1966), лауреат Ленинской премии (1958) и Государственной премии СССР (1968).

Коллективом конструкторов под его руководством были созданы вертолёты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-12, Ми-24 и др.

С детства увлекался авиамоделированием, в двенадцатилетнем возрасте сделал модель самолёта, которая победила на конкурсе в Новосибирске. В 1925 году поступил в Сибирский технологический институт, но вскоре перевёлся на механический факультет Донского политехнического института в Новочеркасске, поскольку там где была авиационная специализация. После окончания института работал в ЦАГИ им. Н. Е. Жуковского, участвовал в разработке автожиров А-7, А-12 и А-15, потом трудился на автожирном заводе заместителем Николая Камова.

В годы Великой Отечественной войны Миль был отправлен в эвакуацию в посёлок Билимбай. Там занимался усовершенствованием боевых самолётов, улучшением их устойчивости и управляемости, за что был удостоен пяти правительственных наград.

В 1947 году М. Л. Миль был назначен главным конструктором опытного КБ по вертолётостроению, созданного на базе завода № 383 минавиапрома. Первая машина ГМ-1 (Геликоптер Миля-1), созданная в ОКБ, была поднята в воздух 20 сентября 1948 года на аэродроме Захарково лётчиком-испытателем М. К. Байкаловым. В начале 1950 года, после серии испытаний, вышло постановление правительства о создании опытной серии из 15 вертолётов ГМ-1 под обозначением Ми-1. В 1964 году Миль стал генеральным конструктором опытного КБ. Его коллективом были созданы вертолёты Ми-2, Ми-4, Ми-6, Ми-8, Ми-10, Ми-12, Ми-24 и др.

Умер Михаил Леонтьевич Миль 31 января 1970 года в Москве. Его имя носит Московский вертолётный завод и улицы в разных городах России.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 26 Ноября 2024, 16:25:47 | Сообщение # 600 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

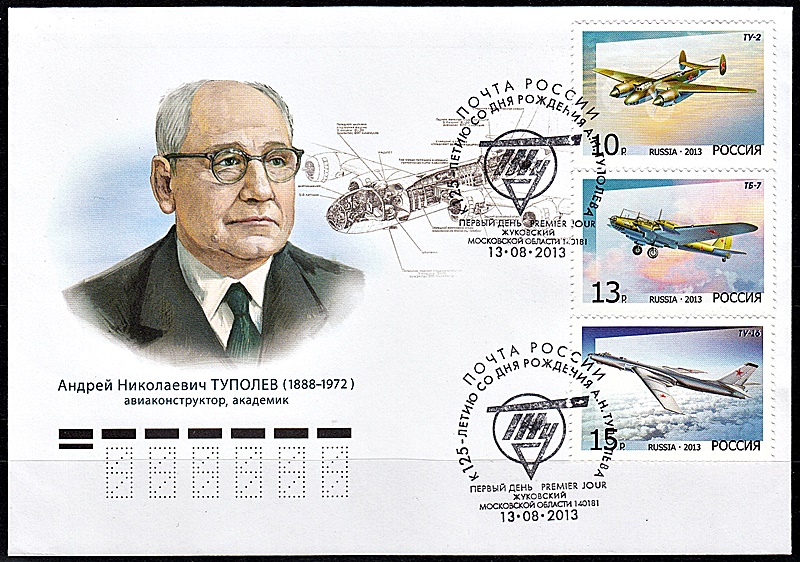

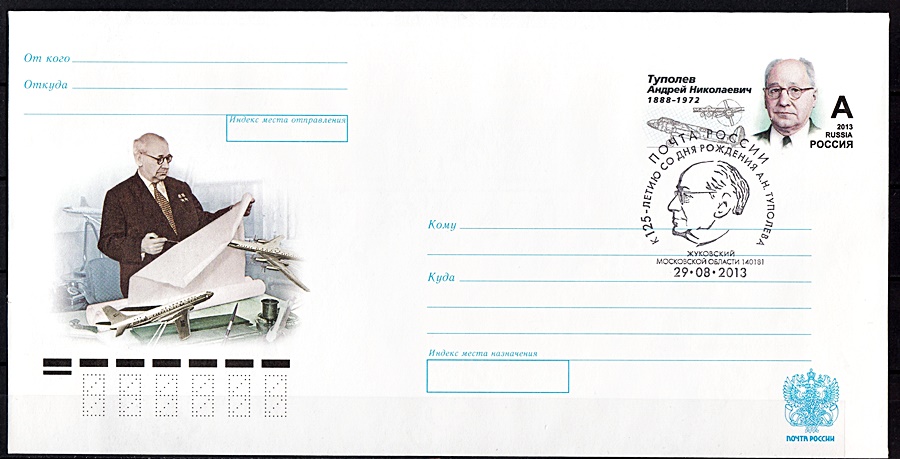

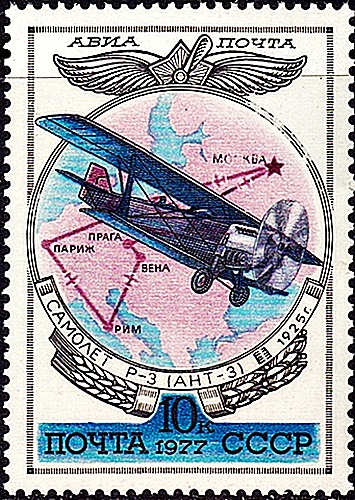

| 26 ноября 1925 г. 99 лет назад

Состоялся первый испытательный полет самолета «АНТ-4» конструкции Туполева

Самолет «АНТ-4» (ТБ-1, «Тяжёлый бомбардировщик-первый»), создателем которого был известный авиационный конструктор СССР А.Н. Туполев, по техническим характеристикам и аэродинамике намного опережал свое время.

Первый испытательный полет на «АНТ-4» выполнил летчик-испытатель А.И. Томашевский 26 ноября 1925 года. Взлет был выполнен с Центрального аэродрома, полет продолжался 7 минут.

Самолет «АНТ-4» — двухмоторный тяжелый бомбардировщик. Он создавался для потребностей технического бюро по военным изобретениям. В 1923 году в СССР подобные самолеты еще не выпускались. Сначала хотели заказать такой самолет в Англии, но отказались от этой идеи, и задание «создать самолет» было поручено Туполеву.

Несмотря на нехватку квалифицированных кадров, жесткие сроки и отсутствие нормальных условий производства, ровно в срок самолет был готов. По компоновке и линиям фюзеляжа он намного опережал свое время. Хорошие летно-технические и эксплуатационные качества самолета легли в основу конструкций многих советских бомбардировщиков. Самолет был признан и зарубежными конструкторами, которые зачастую брали в основу его схему.

В 1928 году начался серийный выпуск «АНТ-4». Одновременно продолжались его испытания с различными вариантами оборудования, нагрузки и вооружения, отработка новых экспериментов – заправка горючим в воздухе, работа первых ракетных ускорителей взлета, полеты с ракетными двигателями, с полным стрелковым вооружением и экипажем из 6 человек. На «АНТ-4» проводились испытания по созданию летающего авианосца, несущего два истребителя.

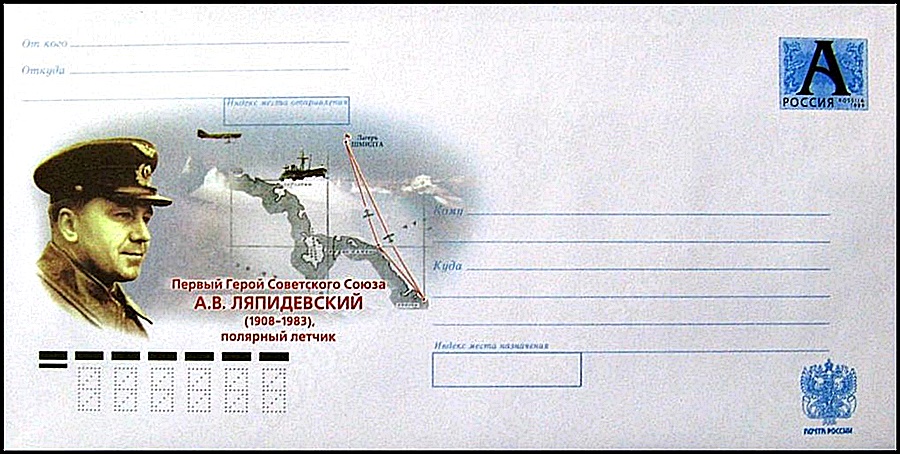

В «послужном списке» «АНТ-4» — участие в спасении челюскинцев: именно на этом самолете пилот Ляпидевский вывез из ледового лагеря первую группу полярной экспедиции; несколько рекордных перелетов в Варшаву, Париж и Рим на серийном экземпляре самолета, совершенных экипажем летчика Шестакова.

Настоящим триумфом самолета «АНТ-4» стал перелет Москва–Нью-Йорк. Машина преодолела более 20 тысяч километров за 141 летный час, при этом 8 тысяч километров было пройдено над океаном.

Самолеты серии «АНТ-4» эксплуатировались в СССР более 20 лет. После снятия с вооружения были переданы в Аэрофлот, где под маркой Г-1 («грузовой-первый») использовались, как минимум, до 1945 года. В настоящее время восстановленный Г-1 (регистрационный номер СССР-Н317) является экспонатом музея гражданской авиации в Ульяновске.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 28 Ноября 2024, 20:19:22 | Сообщение # 601 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 80 лет назад - 28 ноября 1944 года, 1-му авиаполку "Сражающейся Франции" -"Нормандия", присвоено почетное наименование "Неманский"!

1944 - Приказом Верховного Главнокомандующего советскими Вооружёнными Силами И.В. Сталина первому авиаполку "Сражающейся Франции" за боевые заслуги и проявленное мужество во время воздушных сражений в период боёв по освобождению Литвы и при форсировании реки Неман было присвоено почетное наименование "Неманский". Так родилась легендарная "Нормандия-Неман".

Авиаполк "Нормандия-Неман" был единственной воинской частью другой страны, воевавшей на территории СССР в годы Великой Отечественной. Англичане и американцы отправляли в Советский Союз технику, продовольствие, горючее. Оккупированная Франция ничего этого дать не могла. В 1942 году генерал Шарль де Голль предложил советскому руководству помощь в виде эскадрильи французских летчиков. По желанию летного состава эскадрильи ей было присвоено наименование "Нормандия".

В 1943 году эскадрилья преобразована в полк в составе четырех эскадрилий ("Руан", "Гавр", "Шербур" и "Кан").

В 1944-ом фашисты подбили самолет, в котором находились пилот-француз Морис де Сейн и советский механик Владимир Белозуб. Пилоту приказали прыгать, но он знал, что у механика нет парашюта. Де Сейн не оставил друга, до последнего момента пытаясь выровнять машину. Они погибли вместе.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 02 Декабря 2024, 18:23:20 | Сообщение # 602 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

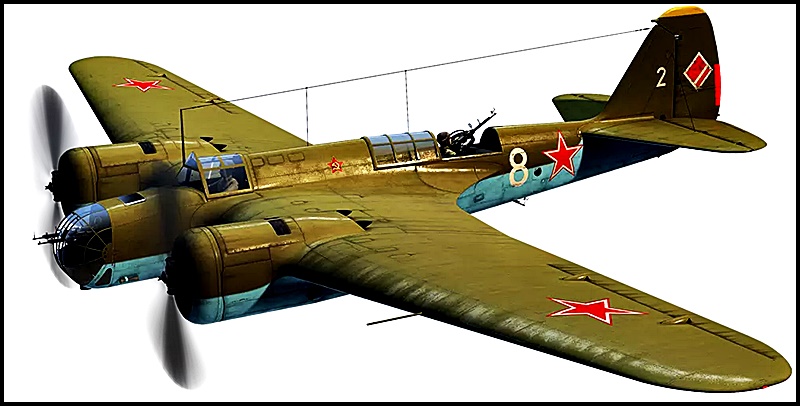

| 1940 - 2 декабря 1940 года состоялся первый полет ближнего бомбардировщика "Су-2" с мотором "М-88Б".

Су-2 с мотором М-88Б — свободнонесущий одномоторный однокилевой низкоплан смешанной конструкции, с убирающимся шасси и закрытой кабиной. Конструкция самолёта смешанная: фюзеляж и киль — деревянные, остальные агрегаты — металлические.

Силовая установка — двухрядный звездообразный 14-цилиндровый мотор М-88 (М-88Б) воздушного охлаждения номинальной мощностью у земли 950 л. с.. Винт — трёхлопастной, изменяемого в полёте шага, ВИШ-23 диаметром 3,25 м.

Вооружение — 5 пулемётов ШКАС калибра 7,62 мм. Четыре неподвижно закреплялись в консолях вне зоны вращения винта, пятым была укомплектована МВ-5 — экранированная турель штурмана.

На испытаниях Су-2 с двигателем М-88Б показал скорость — 410 км/ч у земли и 512 км/ч на высоте 7100 м.

Всего было построено 893 самолёта Су-2.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

На Су-2 был совершён единственный известный случай воздушного тарана, совершённого женщиной; 12 сентября 1941 года пилот, старший лейтенант Екатерина Зеленко на своём Су-2 сбила тараном немецкий истребитель Me-109, отрезав самолёту крыло своим винтом, после чего второй Me-109 сбил её самолёт, который она пыталась после тарана приземлить; лётчица погибла.

Штурман-бортстрелок по приказу командира ранее покинул самолёт в воздухе с парашютом и остался жив, доложив результаты разведывательного полета.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 06 Декабря 2024, 13:21:17 | Сообщение # 603 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 6 декабря - День Памяти Бартини Роберта Людвиговича

6 декабря 1974 года скончался Роберт Бартини (77 лет), итальянский аристократ, коммунист, уехавший из фашистской Италии в СССР, где стал известным авиаконструктором. Автор более 60 законченных проектов самолётов. В анкетах в графе «национальность» писал: «русский».

Роберт Бартини родился 14 мая 1897 года в городе Фиум, Италия. Мальчик вырос в семье барона. В 1916 году окончил офицерскую школу, а в 1921 году получил диплом летной школы в Риме. Через год завершил обучение в Миланском политехническом институте.

После установления в Италии фашистского режима решением Центрального Комитета Итальянской Коммунистической Партии Бартини нелегально отправлен в Советский Союз как авиационный инженер. В Москве зачислили на работу на Научно - опытный аэродром на Ходынке лаборантом. Вскоре стал экспертом технического бюро. Оценив подготовку итальянского авиаинженера, начальство перевело его в Управление Военно - Воздушных Сил Черного моря.

В Севастополе быстро дослужился до старшего инспектора по эксплуатации материальной части. За успешную подготовку морской части трансконтинентального перелета самолета АНТ-4 «Страна Советов» в 1929 году из Москвы в Нью-Йорк Бартини награжден грамотой Всесоюзного Центрального исполнительного комитета СССР.

С 1930 года являлся начальником конструкторского отдела Научно исследовательского института гражданского воздушного флота, главным конструктором. В 1938 году Бартини арестован НКВД по обвинению в связях с «врагом народа» Тухачевским, а также в шпионаже в пользу Муссолини. Его приговорили к 10 годам лишения свободы и направили на работу в закрытое авиационное Конструкторское Бюро тюремного типа, где работал до 1947 года.

Роберт Людвигович принимал участие в работе по бомбардировщику Ту-2, под руководством Андрея Туполева, также находившегося в заключении. Также в с 1944 по 1946 год Бартини выполнял рабочее проектирование и строительство транспортных самолетов. В последующие годы вел разработку проекта сверхзвукового пассажирского самолета среднего веса на 70 мест и рассматривал вопрос организации пассажирских перевозок сверхзвуковым транспортом.

Бартини является автором более 60 законченных проектов самолетов, оригинальных аэродинамических схем летательных аппаратов, силовых установок. Его основные труды лежали в области авиационных материалов, технологии, аэродинамики, динамики полета.

В своё время конструктор Яковлев сказал о конструкторе Бартини: «Уж если Бартини не сможет, то точно никто больше не сможет».

Помимо авиации и физики, Роберт Людвигович занимался космогонией и философией. Им создана уникальная теория шестимерного мира, где время, как и пространство, имеет три измерения. Эта теория получила название «мир Бартини». В литературе по аэродинамике встречается термин «эффект Бартини».

Гениальный авиаконструктор Роберт Людвигович Бартини скончался 6 декабря 1974 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище.

РАБОТЫ РОБЕРТА БАРТИНИ

МТБ-2 (1930) - морской тяжелый бомбардировщик (проект)

Сталь-6 (1933) - экспериментальный истребитель (опытный)

Сталь-7 (осень 1935) - 12-местный пассажирский самолет (опытный)

ДАР (конец 1935) - дальний арктический разведчик (опытный)

Сталь-8 (1934) - истребитель на базе Сталь-6 (проект)

Ер-2 (ДБ-240) (лето 1940) - дальний бомбардировщик на базе Сталь-7 (серия(428))

Ер-4 (1943) - дальний бомбардировщик (опытный)

Р - сверхзвуковой одноместный истребитель (проект)

Р-114 (1942) - зенитный истребитель-перехватчик (проект)

Т-107 (1945) - пассажирский самолет (проект)

Т-108 (1945) - легкий транспортный самолет (проект)

Т-117 (1948) - магистральный транспортный самолет (не достроен)

Т-200 (1947) - тяжелый военно-транспортный и десантный самолет (проект)

Т-203 (1952) - сверхзвуковой самолет с оживальным крылом (проект)

Т-210 - вариант Т-200 (проект)

Т-500 - тяжелый транспортный экранолет (проект)

А-55 (1955) - бомбардировщик - летающая лодка средней дальности (проект)

А-57 (1957) - стратегический бомбардировщик - летающая лодка (проект), дальность 14000 км

Е-57 - (проект) гидросамолет-бомбардировщик, носитель крылатой ракеты К-10 и ядерной бомбы. Экипаж - 2 человека. По конструкции самолет был идентичен А-57. Бесхвостка. Дальность - 7000 км

Р-57(Ф-57) - сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик (проект), развитие проекта А-57

Р-АЛ (1961) - дальний разведчик с ядерной силовой установкой (проект), развитие проекта А-57

Бе-1 (1961) - легкая амфибия (опытный - для исследования экранного эффекта)

МВА-62 (1962) - проект самолета-амфибии с вертикальным взлетом и посадкой.

ВВА-14М-62 (1972) - вертикально взлетающая амфибия - противолодочный экранолет (модификация 14М1П).

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Понедельник, 16 Декабря 2024, 16:51:42 | Сообщение # 604 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 15 декабря - День Памяти Валерия Чкалова, Героя Советского Союза

1938- При испытании нового скоростного истребителя И-180 конструкции Николая Поликарпова погиб 34-летний Валерий Чкалов, Герой Советского Союза, первый человек, без посадки перелетевший из Москвы в Ванкувер (штат Вашингтон) через Северный полюс.

Роковой полет проходил над московским Центральным аэродромом при 24-градусном морозе. Уже при заходе на посадку двигатель, не оснащенный лобовыми жалюзи, переохладился и заглох.

Чкалов пытался дотянуть до аэродрома, но уже на подходе, видя, что самолету не перелететь жилые бараки, резко отвернул штурвал и врезался центропланом в высоковольтную опору.

Пилота выбросило из кабины, он упал на землю и, ударившись о металлическую балку, разбил голову. Упади он хоть чуточку дальше... Через 2 часа Валерий Павлович скончался в Боткинской больнице. Впоследствии на месте падения машины, на Хорошёвском шоссе, установили памятный камень. Версии о подстроенной кем-то гибели Чкалова достоверных подтверждений не находят...

И-180 — советский одномоторный истребитель-моноплан, созданный в ОКБ Поликарпова в 1938 году. Низкоплан, параллельное развитие проекта И-16 с мотором М-88.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 18 Декабря 2024, 16:28:00 | Сообщение # 605 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

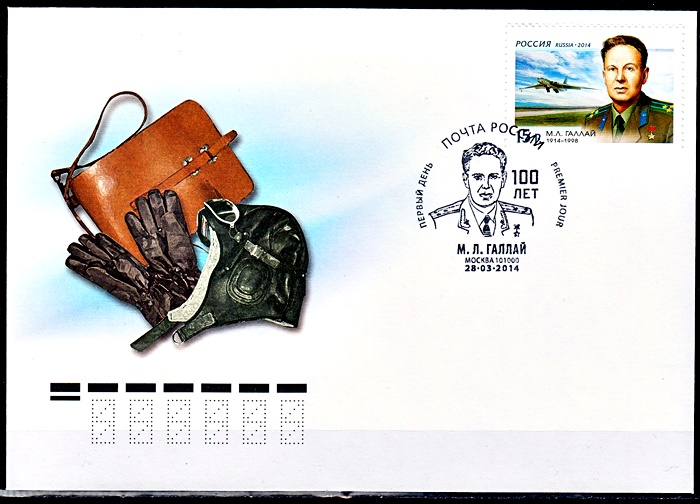

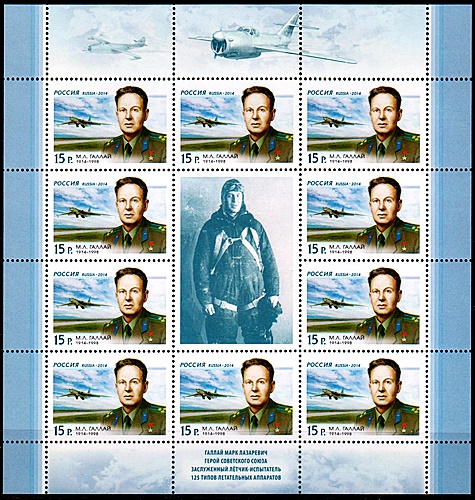

| 1981 - В полете Ту-160...

18 декабря 1981 года состоялся первый полёт стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160.

Его выполнил экипаж во главе с лётчиком-испытателем Борисом Веремеем. Ту-160 это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1980-х годах

Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолётом и самолётом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжёлым боевым самолётом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлётную массу. Среди пилотов получил прозвище «Белый лебедь».

Стоит на вооружении с 1987 года. В составе ВВС России на начало 2013 года находится 16 самолётов Ту-160.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 22 Декабря 2024, 17:52:22 | Сообщение # 606 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

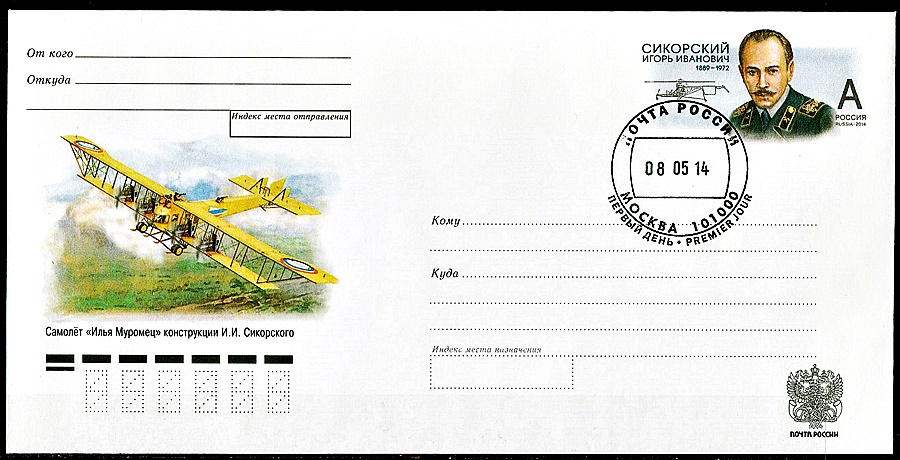

| 23 декабря - "День дальней авиации ВВС" Российской Федерации

23 декабря 1914 года Императором Николаем II утверждено решение Военного совета, в соответствии с которым авиация сухопутных войск делилась на тяжелую, подчиненную штабу Верховного Главнокомандующего, и легкую, распыленную по армиям и корпусам, подчиненную заведующему организацией авиационного дела в действующей армии (Авиадарму).

Было начато формирование Управления эскадры воздушных кораблей «Илья Муромец». Начальником эскадры назначен генерал-майор М.В. Шидловский. Боевое крещение эскадра получила уже в феврале 1915 года.

В 1999 году приказом Главнокомандующего Военно-Воздушными Силами этот день установлен годовым праздником Дальней авиации ВВС.

Тяжёлый бомбардировщик Илья Муромец - пионер дальней авиации ВВС РФ

Спустя ровно год, 23 декабря 1914 года, по Указу императора Николая II была сформирована первая в мире эскадра таких самолетов. Это положило начало тяжёлой бомбардировочной авиации не только в России, но и в мире.

Дальнейшая судьба эскадры "Муромцев" не проста. Несмотря на то, что в годы первой мировой войны бомбардировщики выполнили несколько сотен полетов при потере только одного "Ильи Муромца", а в 1917 году эскадра включала уже двадцать бомбардировщиков, в сентябре 1917 года все самолеты были сожжены, чтобы не стать добычей германских войск, вплотную подошедших к месту дислокации эскадры.

Декрет Совета Народных Комиссаров, принятый 22 марта 1918 года, утверждал формирование Северной группы воздушных кораблей "Илья Муромец" - так начался новый этап в развитии дальней авиации.

Позднее на вооружение дальней авиации был принят бомбардировщик ТБ-3, спроектированный под руководством А. Н. Туполева.

Бомбардировщик ТБ-3. Преемник «Ильи Муромца»

Одной из основных задач дальней авиации России является поражение военных объектов в глубоком тылу противника, на континентальном и океанском театрах военных действий, а также ведение оперативной и стратегической воздушной разведки. После распада СССР для Дальней авиации России начались не лучшие времена. Лишь зимой 2000-2001 годов впервые за десять лет экипажи стратегической авиации ВВС приступили к плановым полетам в Арктической зоне. В 2004 году самолеты Дальней авиации провели учения над Атлантикой совместно с ВМФ. В 2005 и 2006 годах с участием Дальней авиации прошли несколько крупномасштабных учений, произведены пуски крылатых ракет, а с 17 августа 2007 года по решению Верховного Главнокомандующего, возобновлено воздушное патрулирование в удаленных районах мира.

Сенсацией 2008 года стал полет самолетов Дальней Авиации в район Южной Америки по приглашению Венесуэлы.

В настоящее время Дальняя Авиация России обладает такими мощными машинами, как бомбардировщики Ту-160, Ту-95МС, Ту-22М3.

Ту-160 ("Белый лебедь") является самым большим боевым самолетом в мире. ВВС РФ регулярно осуществляют патрулирование над акваторией всех океанов, Черного и Средиземного морей.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 24 Декабря 2024, 14:42:42 | Сообщение # 607 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1982 - Первый полет «Руслана»

24 декабря 1982 года состоялся первый полёт опытного образца военно-транспортного самолёта Ан-124 «Руслан» (тяжёлый дальний транспортный самолёт разработки ОКБ им. О. К. Антонова).

Самолёт Ан-124 «Руслан» создавался в первую очередь для воздушной транспортировки мобильных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет, таких как тягач МЗКТ-79221, а также для проведения крупномасштабных десантных воздушных перевозок личного состава и тяжёлой боевой техники.

Также самолёт предназначался и для крупнотоннажных перевозок в интересах народного хозяйства. Гражданский вариант самолёта может выполнять полёты на всех географических широтах и предназначен для перевозки грузов, в том числе нестандартных крупногабаритных.

Первый полёт опытный образец самолёта совершил 24 декабря 1982 года в Киеве. На вооружение военно-транспортной авиации СССР самолёт поступил в январе 1987 года, всего было построено 56 машин.

Технические характеристики

Экипаж: 8 (командир, помощник командира, штурман, ст. бортинженер, бортинженер по АО, бортрадист, 2 оператора погрузочно-разгрузочных работ)

Пассажировместимость: 7 (в кабине сменного экипажа) + 21 (в кабине обслуживающего персонала)

Грузоподъёмность: 120 000 кг

Длина: 69,1 м

Размах крыла: 73,3 м

Высота: 21,08 м

Площадь крыла: 628 кв.м

Максимальная взлётная масса: 392 000 кг

Лётные характеристики

Максимальная скорость: 865 км/ч

Крейсерская скорость: 800—850 км/ч

Практическая дальность: 4800 км (с максимальным грузом); 7500 км (с грузом 80 000 кг)

Практический потолок: 11 600 м

Самолет был востребован в мире и в России, но в 2004 году его производство не выдержало «судьбоносных реформ» и было прекращено.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 31 Декабря 2024, 10:21:46 | Сообщение # 608 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1968 - Мы были первыми...

31 декабря 1968 года опытный сверхзвуковой самолет Ту-144 (бортовой номер СССР-68001) совершил первый полет. Ту-144 успел взлететь на два месяца раньше своего англо-французского конкурента — лайнера "Конкорд", который совершил свой первый полет 2 марта 1969 года.

16 июля 1963 года вышло постановление ЦК КПСС и Совета министров СССР "О создании ОКБ А.Н. Туполева СПС Ту-144 с четырьмя реактивными двигателями и о постройке партии таких самолётов".

Ту-144 впервые был показан на авиационном празднике в аэропорту Шереметьево 21 мая 1970 года. Летом 1971 года началась опытная эксплуатация прототипа в "Аэрофлоте". Были совершены полёты из Москвы в Прагу (Чехословакия, ныне — Чехия), Берлин (ГДР, ныне ФРГ), Варшаву (Польша), Софию (Болгария). В 1972 году Ту-144 демонстрировался на авиасалонах в Ганновере (ФРГ) и Будапеште (Венгрия).

Первый серийный Ту-144 был собран весной 1971 года в Жуковском. В 1972 году началось производство на Воронежском авиазаводе. Всего было построено 16 самолётов.

Создание и доводка Ту-144 стала крупнейшей и сложнейшей программой в истории советского самолетостроения. В результате удалось создать летательный аппарат высочайшего мирового класса, по своим основным летно-техническим характеристикам не уступающий соответствующему самолету, созданному на Западе.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 02 Января 2025, 11:49:28 | Сообщение # 609 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1989 - Ту-204

Первый полёт опытного Ту-204 состоялся 2 января 1989 года на аэродроме ЛИИ имени М. М. Громова.

При проектировании Ту-204 впервые широко использовали разработанную в КБ Туполева универсальную систему «Диана» для общего силового расчёта конструкции методом конечных элементов. Эта система позволила осуществить расчёт напряжённо-деформированного состояния конструкции, собственных форм и частот колебаний, динамической реакции и механики разрушений.

С начала серийного производства (1990) изготовлено 89 самолётов Ту-204/Ту-214 различных модификаций.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Вторник, 07 Января 2025, 05:31:28 | Сообщение # 610 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1928 - Первый полет модернизированного У-2...

24 июня 1927 г. состоялся первый полет У-2, пилотировал который знаменитый летчик-испытатель М.М. Громов.

Не доведенный до рабочих характеристик двигатель М-11 доставлял немало проблем, и конструкторскому коллективу на первых порах пришлось доводить не столько самолет, сколько капризный двигатель. В целом учебный биплан получил хорошую оценку, однако был перетяжелен и обладал низкой скороподъемностью: 2000 м достигались за 29 мин.

Устранить обнаруженные при испытаниях недостатки удалось на второй машине. Профиль крыла стал тоньше, законцовки крыльев и оперения сделали эллиптическими, а руль направления — необычайно большим. 7 января 1928 г. модернизированный У-2 совершил первый полет. К концу 1928 г. завершились испытания опытной серии У-2, после чего был начат его серийный выпуск на заводе №23 Ленинграда.

В ходе производства, самолет и его силовая установка непрерывно совершенствовались. К примеру, после 1935 года на У-2 стали устанавливать более мощный двигатель М-11Д мощностью в 115 л.с. На базе У-2 было создано большое количество модификаций. Кроме учебных строили самолеты для опыления посевов (вариант АП — «аэропыл»), боевой подготовки (ВС — «вооруженный самолет»), выпускались трехместный административный СП («самолет спецприменения»), санитарные варианты С-1. С-2, По-2С. В годы войны У-2 использовались как легкие ночные бомбардировщики (ЛНБ), в послевоенные годы строили По-2 «Лимузин» с закрытой кабиной для перевозки людей и грузов.

Поступление самолетов в У-2 (По-2) ВВС СССР началось в 1930 г. Первое боевое крещение они получили в боях на озере Хасан в 1938 г. — несколько санитарных самолётов санитарной модификации С-1 использовались при эвакуации раненых. Во время Великой Отечественной войны этот самолет стал поистине легендарным. К началу войны в армейских подразделениях насчитывалось 3500 единиц У-2. В роли легкого ночного бомбардировщика они сыграли решающую роль на фронте. Командование Люфтваффе, прозвавшее наш самолет «русс-фанер», даже издало приказ, чтобы за каждый сбитый самолет По-2 летчиков представляли к наградам.

Серийный выпуск самолетов По-2 продолжался до 1953 г. на нескольких заводах. Кроме того, удачный биплан выпускался по лицензии в Польше. Всего было выпущено около 40 000 машин, что ставит его в разряд самых массовых самолетов в мире.

Самолеты По-2 участвовали еще в одной войне — в Корее в 1950—1953 гг. «Ночники» в Северной Корее продолжали свою работу вплоть до последнего дня войны. Они доставили немало хлопот американцам, нанеся им чувствительные потери, потеряв при этом только 9 своих машин.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 08 Января 2025, 11:38:09 | Сообщение # 611 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| Коккинаки Владимир Константинович

• 25 (12) июня 1904 - 7 января 1985 •

(80 лет)

День памяти летчика-испытателя Коккинаки...

7 января 1985 году скончался Владимир Константинович Коккинаки, заслуженный летчик-испытатель СССР, дважды Герой Советского Союза. В 1939 году совершил беспосадочный перелет Москва - США. Установил 22 мировых рекорда. Во время Великой Отечественной войны руководил испытаниями новых типов самолетов. С 1968 года - почетный президент Международной авиационной федерации. Лауреат Ленинской премии.

Мировые Рекорды

Владимир Коккинаки установил 22 мировых авиационных рекорда: из них 7 рекордов скорости и грузоподъёмности на самолёте ЦКБ-26 в 1936-1937, 13 рекордов скорости и грузоподъёмности на самолёте Ил-18 в 1958-1960. Владел техникой пилотирования всех типов самолетов.

Владимир Константинович единственный в Советском Союзе, получивший дважды звания Герой Советского Союза как летчик-испытатель. В 1961 — 1968 вице-президент и президент, с декабря 1968 — почётный президент ФАИ (Международная Авиационная Федерация, или Международная Федерация Авиационного Спорта).

В 1959 присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель СССР». С 1964 работал в ОКБ С.В.Ильюшина инженером-методистом, с 1968 — ответственный представитель Генерального конструктора в лётно-доводочном комплексе.

Ленинская премия (1960 за Ил-18). Награждён 6 орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, 3 орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны 1-й степени, 4 орденами Красной Звезды, медалями, иностранными наградами. Удостоен Золотой авиационной медали ФАИ (1965).

Жил в Москве, где и скончался 7 января 1985. Похоронен в Москве, на Новодевичьем кладбище. Его именем названа улица в Москве, в Новороссийске установлен бронзовый бюст. Именем летчика названо несколько авиалайнеров, нефтеналивной танкер…

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 18 Января 2025, 23:34:50 | Сообщение # 612 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1960 - 18 января 1960 года осуществлён первый беспосадочный перелёт на самолёте Ил-18 Москва — Каир.

Ил-18 был очень надежен и легок в управлении, прощал многие ошибки пилотирующему экипажу. Самолет любили пассажиры — в отличие от снискавшего недобрую славу Ту-104.

Опыт эксплуатации показал, что более быстрый реактивный Ту-104 перелетал страну в среднем медленнее, так как тратил время на посадку и дозаправку.

Всего за годы серийного производства (1959–1978) было построено 719 самолетов, из них 564 пассажирских, остальные — специализированные. На Ил-18 установлено 20 мировых рекордов дальности полета и высоты с различной полезной нагрузкой. Даже в 1973 году, когда стали выполнять рейсы первые Ту-154, Ил-18 продолжали лидировать в своем классе по средней дальности беспосадочного полета и стоимости летного часа — 560 рублей у Ил-18 против 660 у Ту-134, 810 у Ту-104 и 1340 у Ту-154.

Сочетание надежности и рентабельности стало причиной того, что среди своих ровесников — Ан-10, Ту-114, Ту-104 и Ту-124 — этот самолет оставался в эксплуатации дольше всех. Массовое списание Ил-18 началось в начале 1980-х годов, в основном — пассажирских вариантов самолета. Лайнер активно использовался в работах по ликвидации последствий Чернобыльской аварии и землетрясения в Спитаке. Коммерческая эксплуатация Ил-18 в России прекратилась только в 2002 году, когда распоряжением Минтранса перевозки пассажиров на Ил-18 в гражданской авиации России были запрещены.

Ему предшествовала катастрофа, произошедшая под Калязином в ноябре 2001 года, в которой погибли 27 человек.

Впрочем, история этого самолета еще не окончена. Военная версия Ил-38 (противолодочный самолет) до сих пор стоит на вооружении Российской армии, а некоторые самолеты еще используются в ряде стран мира, например северокорейской авиакомпанией Air Koryo.

Во многих городах России списанные Ил-18 установлены в качестве памятников.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 29 Января 2025, 18:53:44 | Сообщение # 613 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 29 января - День Памяти Николая Саиновича Майданова, Дважды Героя — СССР и России

29 января 2000 года при проведении боевой операции в Аргунском ущелье был смертельно ранен и скончался в кабине боевой машины Николай (Каиргельды) Саинович Майданов- полковник, командир вертолетного полка, дважды Герой — Советского Союза и России.

Пятнадцать лет спустя в Санкт-Петербурге в Московском парке Победы открыли памятник герою. Люди, которые знали Николая Майданова лично говорят, что он очень похож живого Саиныча (так, по отчеству, межу собой называли командира сослуживцы). Памятник открывали в день Народного единства, 4 ноября, и на церемонию приехали друзья и близкие героя со всех уголков России.

29 января этого года, в день памяти Николая Саиновича, в его доме опять яблоку негде упасть. Типовой двушке помимо семьи и родных разместились шестеро гостей из других городов.

- Мы спим пока по очереди, - рассказывает мне Татьяна Павловна, вдова Николая Майданова. - Но это ничего. Гарнизонная жизнь многому нас научила - и не в таких условиях жили. Зато все эти дни мы вспоминаем о Коле. То один случай кто-то припомнит, то другой. У каждого истории свои, но оказывается, что все они об одном - муж был удивительным человеком. И главное его достоинство в том, что он умел чувствовать, понимать ближнего и всегда старался помочь. Не потерял этого качества и когда стал командиром - его даже ругали за то, что относится к коллективу не как начальник, а как отец...

"Жалко парня бросать в пекло - поеду сам".

26 января 2000 года Николай Саинович позвонил жене. Предупредил, что несколько дней не будет выходить на связь, так как летит на боевую операцию в Аргунское ущелье. Татьяна ждала день, два, три. А потом пришла чёрная весть, в которую до сих пор, даже спустя семнадцать лет, трудно поверить.

...Осколки от блистера врезались в сердце и шею. Он не отпускал ручку управления. Держал до последнего вдоха - нужно было посадить вертолет, на борту которого были люди. Но всё-таки не успел, второй пилот закончил этот, последний для Николая Майданова, полёт.

- У нас дома хранятся Колины часы. Время на них остановилось в 11 часов 18 минут. И каждый год 29 января в это время я стою у могилы мужа. Никогда никого не приглашаю, не обзваниваю. Но всегда в этот день на кладбище приходят его друзья. В этом году их было 43 человека, - объясняет Татьяна Павловна Майданова и добавляет, - Коля всегда очень переживал, что у него тихий голос. Командир должен говорить громко, напористо, где-то даже агрессивно. А Коля не умел. И я его успокаивала: "Главное, не громкость, с какой ты говоришь, а что ты вкладываешь в слова, умение достучаться до людей, донести суть". И, как показало время, он был прекрасным оратором - голос его прошел через время, остался в памяти его друзей, в их сердцах и душах.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 01 Февраля 2025, 15:27:13 | Сообщение # 614 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

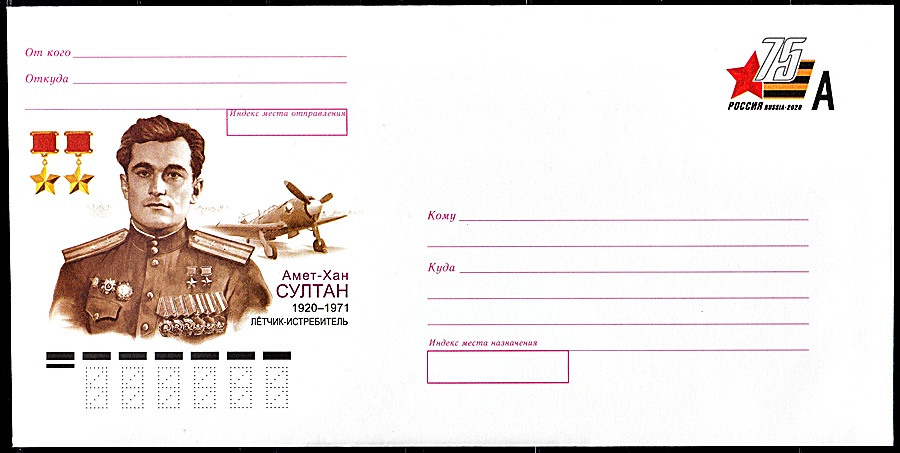

| 1 февраля - День Памяти Амета-Хан Султана, Дважды Героя СССР

1 февраля 1971 года погиб при испытании самолёта Амет-Хан Султан- летчик-истребитель, заслуженный летчик-испытатель СССР, дважды Герой Сов. Союза. В войну сбил 30 самолетов врага лично и 19 в составе группы. После войны стал летчиком-испытателем Летно-исследовательского института...

Известный летчик-испытатель Амет-Хан Султан по матери был крымским татарином. По отцу он был лакец (дагестанский горец). Родился он 25 октября 1920 года в Алупке. Когда закончил 7 классов, поступил в железнодорожное ФЗУ. Затем работал слесарем. В эти же годы начал летать в Симферопольском аэроклубе. А в 1939 году его по рекомендации предприятия приняли в Качинскую военную авиационную школу.

22 июня 1941 года младший лейтенант Амет-Хан находился в 4-м ИАП под Кишинёвом. В первый день войны Султан произвёл несколько штурмовок на своем И-153. А к октябрю 1941 года лётчик уже имел 130 боевых вылетов на разведку и штурмовку войск противника и был награждён орденом Красного Знамени. Однако свою первую воздушную победу Амет-Хан одержал только в следующем году.

31 мая 1942 года, впустую израсходовав весь боезапас своего непрерывно атакующего "Харрикейна", Султан левым крылом снизу таранил двухмоторный Ju-88, готовый обрушить тонны взрывчатой смерти на мирных обитателей Ярославля. Бомбардировщик пошел вниз, увлекая за собой в небытие застрявший в его прочном корпусе истребитель Амет-Хана. Прыгал он уже из горящих обломков. Колоссальной выдержки и присутствия духа хватило, чтобы вырваться из необычного капкана, чтобы не дернуть вытяжное кольцо парашюта сразу и не сжечь свой единственный шанс на спасение.

За свой таран младший летчик 4-го истребительного полка стал почетным гражданином Ярославля и обладателем именных часов.

етом умудренному воздушному бойцу пришлось снова прыгать из самой гущи ожесточенной воздушной схватки, но теперь над Сталинградом. Почетным гражданином еще одного волжского города он тогда не стал, хотя, может, и заслужил это. Слишком далека еще была тогда победа и слишком близко стоял враг. Крыло к крылу с Султаном в специальной группе "охотников" за хвалеными немецкими асами сражались такие мастера воздушного боя как В.Д. Лавриненков, А.К. Рязанов, И.Н. Степаненко, И.Г. Борисов, Б.Н. Еремин. Быть рядом с ними означало самое высокое признание профессиональных летных и боевых качеств, независимо от служебного положения и количества наград за прошлые заслуги. Дело в том, что подтверждать это высочайшее и, вместе с тем, суровое отличие необходимо было в каждом боевом вылете.

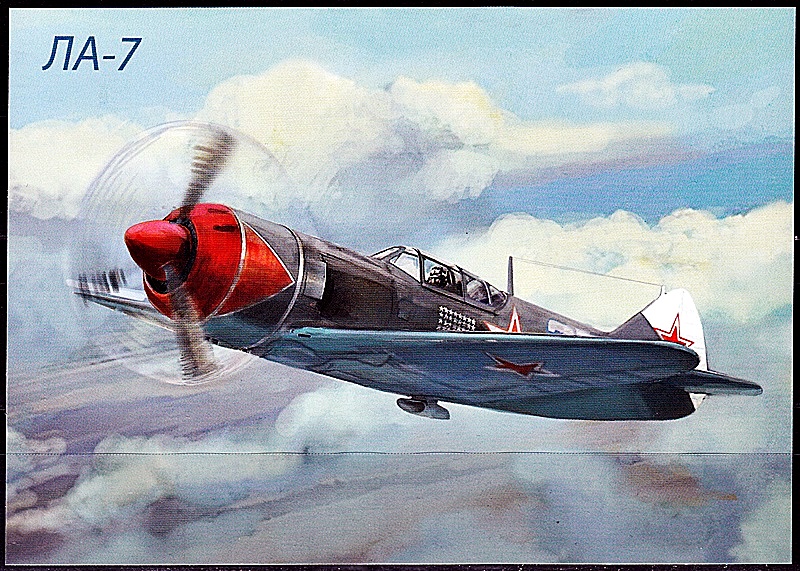

Над Кубанью, Ростовом-на-Дону, Таганрогом, Мелитополем, Крымом Султан воевал уже на американской "Аэрокобре".

В этой связи показателен следующий эпизод. В январе 1944 года он в паре с Героем Советского Союза И.Г. Борисовым привел на свой аэродром связной "Физелер-Шторх", дав ему свою твердую установку на посадку. После беглого осмотра военного трофея без консультаций с пленным экипажем он успешно облетал совершенно незнакомую машину, которая, кстати, имела сложную механизацию крыла.

В отношении освоения новой техники судьба явно благоволила к нему. Над Восточной Пруссией и Берлином он воевал на новейшем Ла-7. На этом истребителе Амет-Хан и поставил свою последнюю точку в Великой Отечественной, 29 апреля 1945 года, сбив над столичным аэродромом Темпельгоф своего последнего — Fw-190.

За широкими плечами и в послужном списке гвардии майора, помощника командира полка по воздушно-стрелковой службе, Героя Советского Союза оставались 603 боевых вылета. Из них 70 — на штурмовку, когда легкий истребитель практически беззащитен перед огненным смерчем, несущимся от опасно близкой земли. Его нервы выдержали 150 воздушных боев, в которых сбивали его и в которых он сбил 30 самолетов противника лично и 19 — в группе.

22 июня 1945 года двадцатипятилетнему летчику вторично присваивается звание Героя, а в августе перед сыном лудильщика из Алупки сами собой распахиваются двери престижной академии, за которыми отчетливо просматривались контуры будущей генеральской карьеры. Но в начале 1946 года он со свойственной ему прямотой и честностью ставит на ней здоровенный крест. "Трезво взвешивая уровень своих знаний, не вижу возможности дальнейшей учебы. Поэтому прошу отчислить меня, так как не уверен, что выдержу пять лет учебы в академии", — простодушно писал он в рапорте по команде.

Вернуться же к любимому делу в мирные послевоенные дни оказалось гораздо сложней. Хорошо, что рядом оставались еще достаточно влиятельные боевые друзья. Только в феврале 1947 года Амет-Хан становится рядовым летчиком-испытателем Летно-исследовательского института и начинает осваивать, по существу, новую профессию. В этом тяжелейшем и опасном труде он по-настоящему найдет себя, и поможет ему бесценный боевой опыт, отшлифованные войной летные и волевые качества.

В кратчайший срок Амет-Хан выдвигается в число лучших. В 1949 году ему присваивается 3-й класс, а затем с интервалом в один и два года — 2-й и 1-й классы летчика-испытателя.

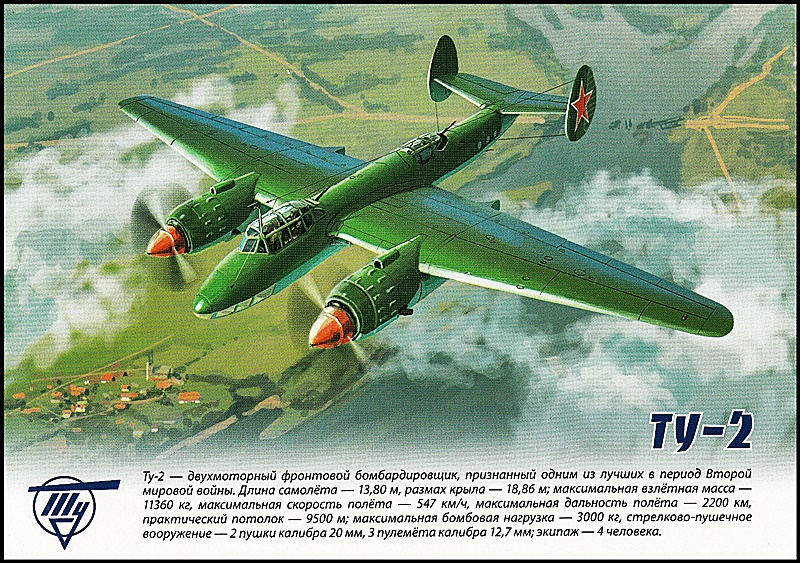

В июне 1949 года он на двухмоторном Ту-2 выполнил первую в стране дозаправку топливом в воздухе методом "с крыла на крыло". Сколько сил и нервов отдали они вместе с А.П. Якимовым для отработки и доводки системы, разработанной В.С. Васяниным и И.И. Шелестом, теперь мало кто знает. Остались только скупые, лаконичные записи в летной книжке, глухо свидетельствующие о драматизме тех дней.

К концу того же года Верникову и Амет-Хану доверяют самое сложное — испытание опытного всепогодного двухместного истребителя-перехватчика ОКБ А.И.Микояна И-320 ("Р-2"). А в 1951 году прихотливая судьба летчика-испытателя усаживает его в самолет-снаряд "КС", точнее его аналог. Самолет-снаряд после отцепки с носителя Ту-4 должен был лететь на крупную надводную цель-корабль.

В январе Султан Амет-Хан выполнил первый полет на аналоге, стартовав с земли, а спустя четыре месяце — отделившись от четырехмоторного носителя. В одном из полетов двигатель не запустился сразу после отделения, и только у самой земли испытателю удалось это сделать. Ценой невероятного нервного напряжения и благодаря знаменитой выдержке пилота, испытания успешно завершились. За проявленные мужество и героизм Амет-Хан Султан в третий раз представляется к званию Героя Советского Союза. Однако утверждения в этот раз не произошло.

Со службой Амет-Хана в ЛИИ связана одна история. Командование ВВС сочло, что оклады летчиков-испытателей слишком завышены по отношению к другими летчикам. А чтобы все выглядело «красиво», дали распоряжение летчикам написать о своём согласии на снижение зарплаты. Амет-Хан написал, как и его коллеги, о согласии, но приписал: «Вот только жена категорически против». И.В. Сталин всегда проявлял интерес к авиации и ходу испытаний новых машин.

Когда он увидел приписку именитого лётчика, наложил свою резолюцию: «Полностью согласен с женой Амет-Хана». Оклады для испытателей оставили прежними.

В апреле 1959 года он впервые поднимает в воздух экспериментальный самолет НМ-1 конструкции П.В. Цыбина и успешно проводит его испытания. Осень 1961 года он встречает будучи "Заслуженным летчиком-испытателем СССР". Для испытателей это звание — высочайшая награда.

Смерть настигнет замечательного летчика и человека спустя 10 лет. Произошло это 1 февраля 1971 года на сравнительно тихоходном, серийном бомбардировщике Ту-16, переоборудованном в летающую лабораторию для испытаний новых реактивных двигателей. В этот день Амет-Хан вылетел на "летающей лаборатории", чтобы провести испытания ТРД. Испытуемый мотор помещался внутри фюзеляжа ТУ-16 и для запуска опускался вниз. Когда экипаж приступил к выпуску двигателя, радист сообщил на «вышку» о начале выполнения лётного задания. Это было последнее сообщение с воздушного корабля. Ту-16 рухнул в болото. Экипаж погиб. Что произошло в тот трагический момент, до сих пор неизвестно. Вероятнее всего, взорвался опытный двигатель.

К этому времени Амет-Хан налетал 4237 часов, освоил и испытал около 100 (!) типов летательных аппаратов, был награжден двумя звездами Героя Советского Союза, тремя орденами Ленина, четырьмя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, "Знак Почета" и многими медалями, но генералом так и не стал. Уроженца Алупки, почетного гражданина Ярославля и жителя подмосковного Жуковского похоронят в Москве на Новодевичьем. Позднее его именем назовут горный пик в Дагестане, улицы в Алупке, Волгограде, Жуковском и Махачкале.

Ла-5 Амет-Хана в г .Алупке

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 02 Февраля 2025, 23:24:53 | Сообщение # 615 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 2 февраля - День Памяти и Славы Героев Сталинграда!

Кто они – герои Сталинграда?

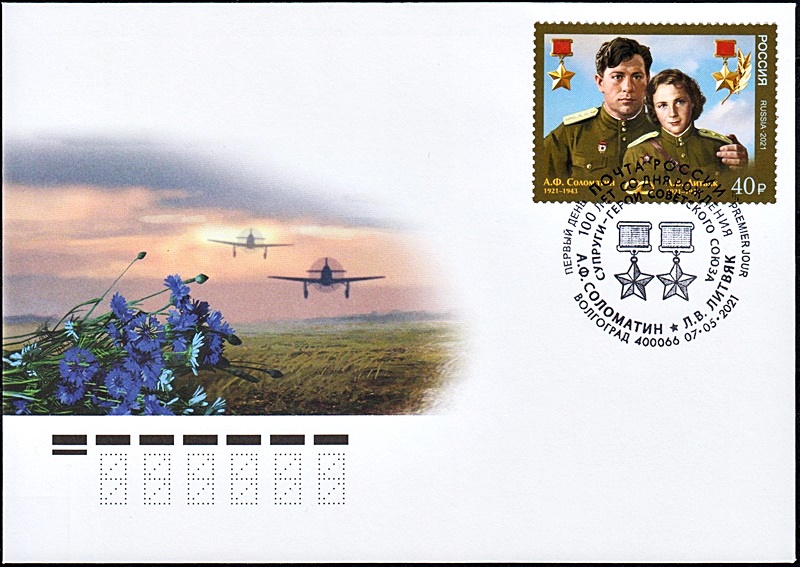

«Белая лилия Сталинграда» Лидия Литвяк

На Як-1 летала Лидия Литвяк

Лидия Литвяк прожила короткую, но яркую, героическую, наполненную любовью к родине и друзьям жизнь. Её судьба, как и у всех советских девушек и парней, оказалась разделена на два периода самым страшным словом – «война».

Все удивлялись, как эта маленькая девушка будет воевать. Но с первым же боевым вылетом в августе 1942 года, она в группе со своей новой подругой Катей Будановой отправила к земле вражеский бомбардировщик «Юнкерс» Ju-88. В полку заметили молодую лётчицу, а её боевой счет стал только расти. Именно в этот момент на борту своего самолета Лидия попросила нарисовать белую лилию. Тогда же за ней закрепился и позывной «лилия-44». Так и расцвела «белая лилия Сталинграда».

Следующим стал «мессер», а за ним и ещё один «бомбовоз». Лидию с подругой вскоре зачислили в 9-й ГВИАП, где она продолжала воевать в паре с Катей Будановой.

В день Красной Армии 23 февраля 1943 года Лидия получает первую награду – орден Красной Звезды. А к маю стала кавалером ордена Красного знамени.

Наша героиня была дважды ранена. Один раз с прострелянной ногой сумела посадить машину на аэродром. А через два месяца снова была в полку. В другой раз на подбитом Яке приземлилась на вражеской территории. Оттуда её вывезли боевые товарищи-штурмовики на своём Ил-2. Мастерство и везение этой хрупкой девушки были известны всему фронту.

В полку Лидия вела себя скромно, не отвечала на ухаживания мужчин. Всё из-за того, что она была влюблена, а затем и вышла замуж за своего единственного. Избранником оказался капитан Алексей Соломатин, тоже истребитель.

К большому сожалению, он погиб прямо на её глазах. Затем в бою была сбита и погибла Катя Буданова. Гибли и другие её друзья. В те дни она сама признавала, что чувствует приближение смерти. Лидия всегда повторяла: «Только бы не пропасть без вести».

Злой рок настиг её 1 августа 1943 года во время тяжелейших боев над фронтом у реки Миус, на земле, где шел прорыв немецкой обороны, солдаты нуждались в поддержке с воздуха. Лидия совершила три вылета, а из четвертого её самолет не вернулся. Её долго искали, но так и не смогли выяснить судьбу летчицы. На тот момент на боевом счету Лидии Литвяк за 168 боевых вылетов было 12 уничтоженных самолётов противника лично и 4 – в группе. По традиции, установившейся с Первой Мировой войны, асом считался пилот, одержавший 5 побед.

Тело Лидии Литвяк было найдено поисковиками лишь в 1969 году у хутора Кожевня, через год её опознали. Министерство обороны СССР внесло изменения в документы, свидетельствующие о том, что Лидия Литвяк не пропала без вести, а погибла при выполнении боевого задания. А 5 мая 1990 года ей были посмертно присвоены звание Героя Советского Союза и звание старшего лейтенанта.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 07 Февраля 2025, 15:49:49 | Сообщение # 616 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 7 февраля 1906 года родился Олег Константинович Антонов

7 февраля 1906 года в селе Троицы Московской губернии родился Олег Константинович Антонов- Советский авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР. Герой Социалистического Труда. Лауреат Ленинской премии и Сталинской премии второй степени

7 февраля 2021 года великому советскому авиаконструктору, которого справедливо называют отцом советской транспортной авиации, Олегу Константиновичу Антонову исполнилось бы 115 лет.

Будущий авиаконструктор, доктор технических наук, профессор, академик АН СССР, Герой Социалистического труда и лауреат многочисленных премий появился на свет 7 февраля 1906 года в деревне Троица Вороновской волости Подольского уезда Московской губернии, в русской семье.

За свою 78-летнюю жизнь Олег Антонов спроектировал и принял участие в создании 52 типов планеров и 22 типов самолетов, в том числе самых тяжелых и грузоподъемных в мире машин. Многие его самолеты по-прежнему можно увидеть среди облаков в самых разных точках нашей планеты.

При всей своей безграничной любви к небу Олег Антонов был по-настоящему земным человеком. Он трижды был женат и успел вывести в люди четырех детей. В свои выходные дни он любил работать либо в саду, либо в столярной мастерской. Также одним из хобби авиаконструктора было написание картин.

Одну из них он даже назвал «Катастрофа». Обычно авиаторы не любят распространяться о воздушных трагедиях, а если приходится, могут использовать термин – тяжелое летное происшествие. А тут человек, который всю жизнь посвятил разработке самолетов, написал картину с очень грустным сюжетом: в дали, в конце взлетной полосы виднеется груда обломков разбившегося самолета. На переднем плане картины большой кусок дюралевой обшивки и возле него изящная женская туфелька.

Выразительнее сюжета, чтобы передать трагизм ситуации, придумать было бы трудно. Сам Антонов прекрасно понимал всю ту ответственность, которая лежит на нем, поэтому его самолеты всегда отличались исключительно высокой надежностью.

После завершения Великой Отечественной войны Олег Антонов обратился к Яковлеву с просьбой отпустить его на самостоятельную работу. В октябре 1945 года просьба была удовлетворена, и он отправился в Новосибирск, где возглавил филиал КБ Яковлева на местном авиационном заводе. 31 мая 1946 года данный филиал постановлением правительства Советского Союза был преобразован в новое конструкторское бюро. При этом Антонов был назначен его главным конструктором, получив задание разработать легкий сельскохозяйственный самолет СХ-1, который известен сегодня во всем мире под названием Ан-2.

В сентябре 1946 года на Антонова, помимо руководства КБ, возложили еще и обязанности руководителя Сибирского научно-исследовательского института по авиации.

Работоспособность и энергия конструктора позволяли ему совмещать две эти должности и справляться со всеми делами. Первенец конструкторского бюро впервые поднялся в небо уже 31 августа 1947 года.

Стоит отметить, что Ан-2 стал единственным во всем мире летательным аппаратом, который серийно производился более 50 лет. Эта машина завоевала любовь и уважение многих летчиков и заслужила статус исключительно надежной.

За все годы эксплуатации на этом самолете было перевезено несколько сотен миллионов пассажиров, миллионы тонны самых разных грузов, обработано более миллиарда гектаров лесных угодий и сельскохозяйственных полей.

Самолет побывал почти во всех уголках нашей планеты. За создание самолета Ан-2 Олег Антонов и его сотрудники были награждены Государственной премией СССР.

Всю свою жизнь Антонов увлекался спортом, можно было смело назвать его спортивным человеком. Он ходил на лыжах, совершал полеты на планерах, любил пинг-понг и теннис. «В пожилом возрасте спорт особенно необходим организму, поверьте моему жизненному опыту», – любил говорить конструктор.

Олег Константинович Антонов был из тех людей, кто не был создан для старости, понять это просто – такое творческое неистовство, такой темперамент, не могли смириться с теми ограничениями, которые накладываются возрастом.

Авиаконструктор «сгорел» за какие-то две недели, как и жил – бурно и стремительно. Творческая натура Антонова словно подобрала смерть себе под стать – здесь не было ни малейшего намека на неторопливое и в чем-то унизительное увядание.

Он ушел из жизни 4 апреля 1984 года в возрасте 78 лет и был похоронен в Киеве на Байковом кладбище.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 20 Февраля 2025, 22:39:54 | Сообщение # 617 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

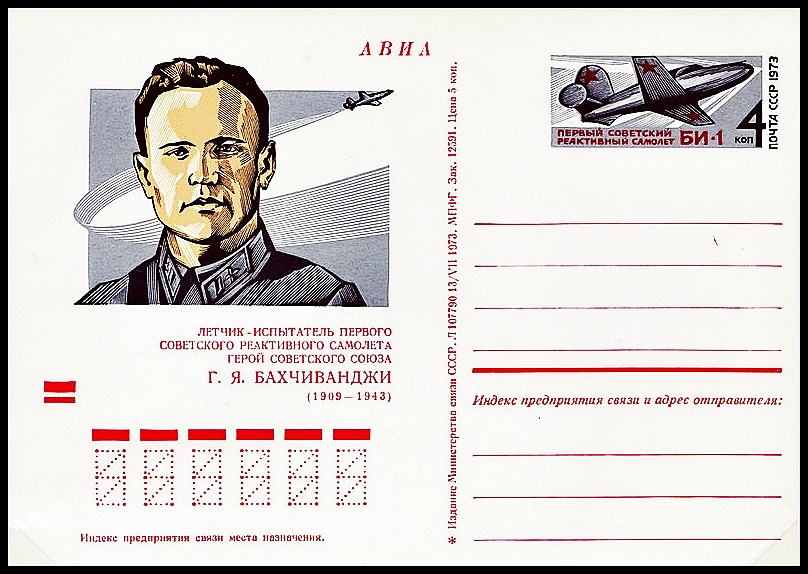

| 20 февраля 1908 года родился Григорий Яковлевич Бахчиванджи - лётчик-испытатель, Герой СССР

20 февраля 1908 года родился Григорий Яковлевич Бахчиванджи - Советский лётчик-испытатель, Герой Советского Союза, капитан. В 1942 совершил первый полет на ракетном БИ-1, открыв эру реактивной авиации

Григорий Бахчиванджи родился 7 февраля 1908 года в станице Бриньковская, Краснодарский край. Окончил семь классов школы. В возрасте семнадцати лет начал работать в литейной мастерской. Затем являлся помощником машиниста паровоза в депо станции Ахтари.

В 1927 году Бахчиванджи переехал в город Мариуполь, где участвовал в строительстве «Завода имени Ильича» и в дальнейшем работал на нём слесарем-трубопрокатчиком мартеновского цеха. В 1931 году IX съезд комсомола принял шефство над Военно-Воздушными силами Красной Армии и комсомолец Григорий Бахчиванджи, выполняя решение съезда, добровольно попросился в авиацию. В 1933 году окончил авиатехническое училище, в 1934 году Оренбургскую школу пилотов.

После окончания Оренбургской школы летчиков в 1935 году Григорий Яковлевич прибыл в полк. За образцовый показ техники пилотирования и глубокие знания авиационной техники лётчика направили в научно-исследовательский институт Военно-воздушных Сил Рабоче-крестьянской Красной армии на лётно-испытательную работу. Сначала лётчик работал на разведывательных самолётах, потом на истребителях. Спустя некоторое время ему поручили проведение испытаний новых авиамоторов в полёте.

На марке изображен портрет Г.Я. Бахчиванджи и модель самолета БИ-1.

С началом Великой Отечественной войны, в 1941 году, Бахчиванджи добровольно ушел на фронт в составе 402 истребительного авиационного полка. Участвовал в обороне Москвы. Совершил шестьдесят пять боевых вылетов на самолёте МиГ-3, провёл 26 воздушных боёв.

Сбил лично 2 вражеских самолёта и 3 в группе. В августе присвоено воинское звание «капитан». Затем летчик откомандировывается на базу научно-исследовательского института Военно-воздушных Сил в город Екатеринбург, для испытания первого реактивного истребителя БИ-1.

С военного аэродрома «Кольцово» в Екатеринбурге 15 мая 1942 года взлетел первый в мире истребитель БИ-1 первый советский самолёт с жидкостным ракетным двигателем. Это событие стало началом эры реактивных полетов в мировой воздушной практике. Пилотом был капитан Григорий Бахчиванджи. Полёт продолжался 3 мин 9 сек, за 60 сек работы ЖРД была достигнута высота 840 метров, при максимальной скорости 400 км/ч и максимальной скороподъёмности 23 м/с.

Непривычно быстро набирая скорость, самолёт через 10 секунд оторвался от земли и через 30 секунд скрылся из глаз. Только пламя двигателя говорило о том, где он находится. Так прошло несколько минут. Посадка была жёсткой, одна стойка шасси подломилась, колесо отскочило.

В феврале 1942 года при испытательном запуске двигателя БИ-1 на стенде произошёл взрыв. Григорий Бахчиванджи ударился о приборную доску и рассёк лоб, но несмотря на произошедшее от продолжения испытаний не отказался. Уже 15 мая 1942 года с аэропорта «Кольцово» лётчик выполнил первый полёт на БИ-1 с работающим жидкостным ракетным двигателем.

Во время очередного испытательного полета 27 марта 1943 года летчик Бахчиванджи погиб. Задание на последний полёт предусматривало доведение скорости горизонтального полёта до 800 км/ч на высоте 2000 метров. По наблюдению с земли полёт, вплоть до конца работы двигателя на 78-й секунде, протекал нормально. После окончания работы двигателя истребитель, находящийся в горизонтальном полёте, на скорости свыше 900 км/ч, плавно вошёл в пике и под углом 50º ударился о землю. Машина рухнула в шести километрах южнее аэродрома.

Похоронен Григорий Бахчиванджи под городом Екатеринбург - на кладбище посёлка Малый Исток, расположенного недалеко от аэропорта «Кольцово». В феврале 1963 года на могиле установлен обелиск.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 апреля 1973 года капитан Бахчиванджи Григорий Яковлевич посмертно удостоен звания Героя Советского Союза.

Награды Григория Бахчиванджи

Звание Герой Советского Союза, 28.04.1973

Медаль «Золотая Звезда» героя, 28.04.1973

Орден Ленина, 28.04.1973

Орден Ленина, 17.10.1942

Память о Григории Бахчиванджи

В честь Григория Бахчиванджи назван посёлок при аэродроме «Чкаловский», там же платформа «Бахчиванджи» пригородного сообщения по Ярославскому направлению Московской железной дороги.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Пятница, 21 Февраля 2025, 14:47:14 | Сообщение # 618 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

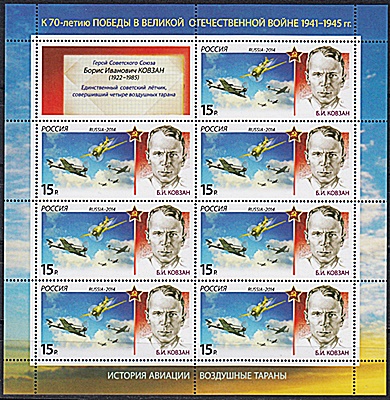

| 21 февраля 1942 года - Героическоий таран (2й из 4х!) летчика Бориса Ивановича Ковзана!

Последний таран

21 февраля 1942 года на истребителе Як-1 Ковзан протаранил вражеский Юнкерс-88. Причем его самолет на некоторое время увяз в фюзеляже вражеской машины, а после совершил жесткую посадку в окрестностях Торжка.

9 июля 1942 года в бою под Новгородом на самолете Миг-3 Ковзан совершил боковой таран истребителя Мессершмитт-109. После столкновения немецкий летчик не смог выровнять самолет и разбился. У истребителя Ковзана заглох мотор, но ему удалось посадить самолет близ Любницы.

За три тарана вражеских самолетов в начале июля 1942 года Борис Иванович был представлен к званию Героя Советского Союза, но в штабе 6-й воздушной армии награду заменили на орден Красного Знамени. Позднее звание Героя ему все же присвоили.

13 августа 1942 года на самолете Ла-5 капитан Ковзан обнаружил группу бомбардировщиков и истребителей противника. В бою с ними он был подбит, получил ранение глаза и тогда, теряя сознание, направил свой самолет на вражеский бомбардировщик. Вспоминал, что ничего потом не помнил, даже момент столкновения. Все делал, как учили: вылез из кабины, дернул кольцо парашюта, прыгнул.

С высоты в шесть километров, с не полностью раскрывшимся парашютом, он упал в болото! Невероятное везение! Отделался только тем, что сломал ногу и несколько ребер. Из болота его вытащили партизаны и переправили через линию фронта. Опять же повезло: еще несколько часов промедления, как сказал врач в госпитале, и было бы поздно.

Потеряв правый глаз, Ковзан все равно добился разрешения продолжить летную службу.

Всего за годы войны он совершил 360 боевых вылетов, провел 127 воздушных боев, сбил 28 немецких самолетов.

С 1958 года подполковник Ковзан — в запасе. Жил в Рязани. А уже будучи полковником в отставке — в Минске. Умер 30 августа 1985 года.

Именем Бориса Ковзана названа улица в Бобруйске, где он вырос и учился в аэроклубе.

... заместитель командира полка, будущий маршал авиации Георгий Зимин в своей книге «Истребители» вспоминал, что после проверки вдруг выяснилось, что боезапас на самолете израсходован лишь наполовину. То есть версия, что Ковзан пошел на таран по той причине, что нечем было стрелять, не оправдывалась. Геройство геройством, но с таким безрассудством можно и быстро погибнуть. Версию о том, что летчик по молодости просто потерял голову, Зимин тоже отметал: чтобы совершить подобный таран и при этом отделаться лишь повреждением винта, надо быть поразительно хладнокровным человеком. Он вызвал летчика к себе.

И вдруг Ковзан объяснил свой таран тем, что не умеет стрелять.

- Как — не умеешь? Ты же воевал в своем полку?

- Я летал на самолете связи. Если бы об этом сказал, вы бы меня не взяли в полк.

Зимин был ошеломлен.

- Почему же ты не изучил систему вооружения и хотя бы основы теории правил стрельбы?

- Боялся спрашивать. Сразу бы определили, что я не летчик-истребитель. Ну и пришлось применить таран.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 23 Февраля 2025, 13:23:52 | Сообщение # 619 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1938 - 23 февраля 1938 года, оказывая помощь Китаю, советская авиация нанесла удар по считавшейся неприступной японской авиабазе.

В налёте на авиационную базу японцев, располагавшуюся на острове Формоза, участвовало 28 советских бомбардировщиков «СБ» (АНТ-40(СБ)).

Командовал группой командир авиаотряда капитан Полынин Фёдор Петрович. Японцы о защите своей базы с воздуха даже не задумывались, поскольку были уверены в её недоступности для авиации.

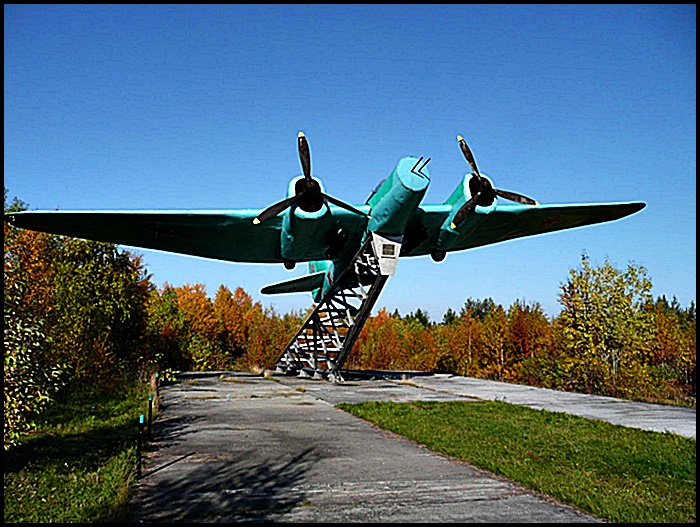

Самолёт-памятник СБ-2 в п. Высокий (Мурманская область) авиабаза Оленья

(где я провел свое детство, правда памятника тогда еще не было)

Самолёт был сбит зенитным огнём при ночном боевом вылете 17.03.1942.

Из экипажа выжил только стрелок Безуглов Ф. П., командир Пьянков А.И. и штурман Маринцев Д.П. погибли.

Самолёт был обнаружен в 80-х годах и вывезен на большую землю.

9 мая 1985 года самолёт был установлен в качестве памятника.

-------------------------------------------------------------------------------------

СПРАВКА: Скорость выпуска самолетов СБ была высокой: если за весь 1936 год на авиазаводе в Тушино, который стал базовым для новой машины, выпустили 268 самолетов, то уже в 1937-м на двух предприятиях — в Москве и в Иркутске — было собрано 926. А больше всего машин — 1778 — было выпущено в 1940 году.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Четверг, 27 Февраля 2025, 14:22:35 | Сообщение # 620 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1965 - Антей...

27 февраля 1965 года состоялся первый полёт «Ан-22» (Антей) — советский тяжёлый турбовинтовой транспортный самолёт. Первый советский широкофюзеляжный самолёт, САМЫЙ БОЛЬШОЙ В МИРЕ турбовинтовой самолёт.

Предназначен для перевозки на большие расстояния тяжёлой и крупногабаритной боевой техники и войск, а также для десантирования парашютным и посадочным способами воздушных десантов .

Серийно произведено 69 экземпляров, включая два для прочностных испытаний. Использовался в ВВС СССР, продолжает использоваться в ВВС РФ и украинской авиакомпании «Antonov Airlines» .

...Сильное впечатление произвел за рубежом самолет-гигант Ан-22 «Антей», построенный в конструкторском бюро О. Антонова в 1964 году. Он не зря носит имя мифического богатыря. Огромные размеры «Антея» — не стремление к сенсации, а необходимость.

«Ан-22,— рассказывал О. Антонов,— построен из расчета растущих нужд нашей развивающейся экономики. Самолет предназначен для перевозки крупногабаритных грузов общим весом до 80 тонн. Предусмотрена была также возможность перевозки на «Антее» более 700 пассажиров. Появление небесного гиганта в Париже в 26-м Международном салоне аэронавтики и космоса в июне 1965 года стало неожиданностью для авиационных кругов Запада. «Это нечто вроде парохода с крыльями», — писал один из французских журналистов. Гигантский «Антей» показан на советской марке № 3302 ...

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Среда, 05 Марта 2025, 22:18:18 | Сообщение # 621 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 1934 - Героическая борьба за освоение Советской Арктики!

5 марта 1934 года летчик Ляпидевский, который участвовал в героической эпопее спасения пассажиров советского парохода «Челюскин», раздавленного льдами в Чукотском море, заметил на льду гидросамолёт экспедиции и людей рядом с ним.

Площадка, расчищенная под аэродром, была крайне мала, тем не менее Ляпидевскому удалось посадить свой АНТ-4. Забрав всех женщин и детей (12 человек), Ляпидевский благополучно доставил их на Большую землю.

Последним 13 апреля лагерь покинул капитан «Челюскина» Владимир Воронин. Пилоты успели вовремя — уже сутки спустя мощный шторм полностью разрушил лагерь челюскинцев.

История «Челюскина» и спасения его экипажа потрясла весь мир. Само спасение в полярных условиях такого количества людей не имело аналогов в истории. Успех лётчиков был отмечен по достоинству — все лётчики, спасшие людей, а также Леваневский, стали первыми, кто был удостоен вновь учреждённого звания «Герой Советского Союза».

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 23 Марта 2025, 10:40:11 | Сообщение # 622 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 21 марта - 1 апреля Дни Памяти Можайского Александра Федоровича

Можайский Александр Федорович

Российский военный моряк. Контр-адмирал. Изобретатель. Построил и испытал первый самолет на двадцать лет раньше американцев братьев Райт. Первым в мире получил патент на самолет.

21 марта 1825 года родился Александр Можайский, русский контр-адмирал, создатель первого в мире самолета.

Александр Можайский родился 21 марта 1825 года в городе Котка, Финляндия. Мальчик вырос в семье потомственного моряка, адмирала русского флота Федора Тимофеевича Можайского. Крестным отцом являлся командир городского порта капитан-командор Ивана Степанов. Получил воспитание в Морском кадетском корпусе, который блестяще окончил 19 января 1841 года. Через год произведен в мичманы. После семилетнего плавания на различных кораблях в Балтийском и Белом морях молодой человек в 1849 году получил чин лейтенанта.

Военный моряк, 8 сентября 1859 года получил очередной чин капитан-лейтенанта. После спуска на воду клипера «Всадник» Можайский назначен его командиром и ходил на нем в Балтийском море. В 1860 году откомандирован с флота и назначен на должность кандидата мирового посредника Грязовецкого уезда Вологодской губернии. Здесь поселился в сельце Котельниково, которое в дальнейшем получит название в честь изобретателя: Можайское.

В 1863 году Можайский уволен в отставку в связи с вынужденным сокращением численности флота после Крымской войны. С 1869 по 1876 год Александр Федорович поселился в поселке Вороновица Украины, расположенный в 20 км от Винницы. В 1879 году морской офицер вновь зачислен на действительную военную службу в чине капитана первого ранга и направлен в Морской кадетский корпус, где вел курс морской практики.

Начиная с 1876 года Можайский начал работать над проектом давно задуманного им летательного аппарата тяжелее воздуха. Во время службы в Морском корпусе, пользуясь консультацией русских ученых, продолжал совершенствовать свой проект. По истечении двух лет, когда изготовлены рабочие чертежи и проведен ряд изысканий, уточняющих расчеты, Можайский, чтобы обезопасить себя от многочисленных «дельцов» из министерства, стремящихся присвоить чужое достижение или же продать его за границу, решил запатентовать свое изобретение.

15 ноября 1881 года капитан 1 ранга А.Ф. Можайский получил авторское свидетельство («Привилегию») на изобретенный им «воздухоплавательный снаряд» (самолет).

– Это из описания частей "воздухолетательного снаряда", которое содержалось в первом в России патенте на самолет.

Обратившись 4 июня 1880 года в департамент торговли и мануфактур с просьбой о выдаче ему патента на изобретенный им «воздухолетательный снаряд» получил его 3 ноября 1881 года (по ст.стилю). Это был первый в мире патент на самолет, и выдан он русскому изобретателю-моряку капитану первого ранга Александру Федоровичу Можайскому. Самолет имел два паровых двигателя общей мощностью 30 лошадиных сил, расчетную скорость полета до 40 км/час, полетный вес около 950 кг, размах крыльев 24 метра и длину фюзеляжа 15 метров.

Самолет построен на собственные средства изобретателя, так как правительство, где находились в основном иностранцы, отказало в финансировании. Впервые, летательный аппарат конструкции Можайского испытан 20 июля 1882 года. Во время разбега самолет смог оторвался от земли, но вскоре потерял скорость и рухнул на крыло, получив повреждения. Мастер пытался отремонтировать «прибор» и продолжить испытания, но вскоре средства у Можайского закончились. Самолет стоял много лет под открытым небом, а потом и вовсе оказался разобран.

В июле 1882 года получил звание генерал-майора с увольнением от службы «по домашним обстоятельствам». Впоследствии Можайскому присвоено звание контр-адмирала.

Александр Федорович Можайский скончался 1 апреля 1890 года в Санкт-Петербурге от пневмонии. Похоронен великий изобретатель на Смоленском кладбище северной столицы.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Воскресенье, 30 Марта 2025, 11:59:38 | Сообщение # 623 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 105 лет назад - 30 марта 1920 года, родился Алексей Васильевич Алелюхин – генерал-майор авиации, Дважды Герой СССР!

30 марта 1920 года родился Алексей Васильевич Алелюхин – советский военный летчик истребительной авиации, генерал-майор авиации, дважды Герой Советского Союза. Алелюхин был одним из ведущих асов 8-й воздушной армии в годы Великой Отечественной войны.

Принимал участие в Великой Отечественной войне с начала войны, сражаясь на самолёте И-16 в составе 69-го истребительного авиационного полка. Участвовал в приграничных сражениях в Молдавии и в обороне Одессы, Сталинградской битве, в Крымской, Гумбиннен-Гольдапской, Восточно-Прусской, Берлинской наступательных операциях.

За время войны Алелюхин совершил 601 боевой вылет, провёл 258 воздушных боёв, лично уничтожил 40 вражеских самолётов и ещё 17 – в составе группы.

Полк асов

9-й гвардейский истребительный авиационный полк, в котором служил Алелюхин, был одной из наиболее результативных советских авиационных частей. Именно в этом полку служил и знаменитый ас Амет-Хан Султан, прославленные летчики Владимир Лавриненков и Павел Головачев. 558 самолетов за годы войны – такой результат поставил 9-й гвардейский истребительный авиационный полк на седьмое место по количеству сбитых машин врага в советской авиации.

Истребительный авиационный полк был сформирован еще до войны, 13 сентября 1939 года на станции Мокрая в Запорожье, на базе 6-й истребительной авиационной эскадрильи 1-го тяжелобомбардировочного авиационного полка 3-й авиационной армии особого назначения. После того, как полк был окончательно укомплектован летным составом и службами, его перебросили в Одессу и включили в 21-ю авиационную дивизию. К моменту нападения Германии на Советский Союз, в состав полка входили 70 самолетов И-16 и 5 МиГ-3. В ноябре 1942 года полк получил самолеты Як-1, а в августе 1943 года — P-39 «Аэрокобра». С лета 1944 г. до конца войны летчики полка летали на самолетах Ла-7.

23 июля 1942 года полк был включен в состав 8-й воздушной армии, а затем, по инициативе командующего армией генерал-майора авиации Тимофея Тимофеевича Хрюкина, был преобразован в «полк асов». В часть перевели самых результативных летчиков-истребителей страны – Михаила Баранова, Владимира Лавриненкова, Амет-Хана Султана. Служили в полку и женщины – летчицы Лидия Литвяк и Екатерина Буданова.

Одним из четырех летчиков, получивших две Золотые Звезды Героя Советского Союза, служивших в полку, был Алексей Алелюхин. Он начал службу в 69-м истребительном авиационном полку еще до войны – в 1939 году. Самый обычный парень из рабочей семьи, Алексей Васильевич Алелюхин родился 30 марта 1920 года в селе Кесова Гора в Кесовогорском районе Тверской области. После окончания начальной школы он трудился рабочим на Московской фабрике канцелярских товаров, одновременно учась в планерной школе.

В январе 1938 года Мытищинский районный военный комиссариат призвал Алексея в ряды Красной Армии. Как смышленого и физически развитого парня, еще и учившегося в планерной школе, его направили на учебу в Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. Это было одно из старейших советских военных учебных заведений, готовивших летчиков для ВВС Красной Армии. Среди его знаменитых выпускников был, к примеру, сам Валерий Чкалов.

Алелюхин окончил летную школу в 1939 году и был распределен для дальнейшего прохождения службы летчиком в 69-й истребительный авиационный полк. В июне-июле 1940 года он принял участие в походе в Бессарабию, а с июня 1941 года и до самого конца войны сражался с гитлеровской Германией – сначала в небе над оккупированными территориями Советского Союза, а затем и в небе над странами Восточной Европы, над самой Германией.

Прославленный военный летчик, Алексей Алелюхин практически всю сознательную жизнь, с 18 до 65 лет, посвятил службе в военной авиации. После выхода в отставку он прожил еще пять лет и 29 октября 1990 года скончался на 71-м году жизни. Боевого генерала и дважды Героя Советского Союза похоронили на Новодевичьем кладбище. В поселке Кесова Гора Тверской области, где родился Алелюхин, и в Борисоглебске, где он учился в летной школе, установлены бюсты героя. Его именем названы улица и школа в родном поселке.

Геннадий

Шпротава 339-й ОБС ,,Плазма,, 1969-1971г.г.

|

| |

| |

| Sokol | Дата: Суббота, 05 Апреля 2025, 10:25:09 | Сообщение # 624 |

Группа: Модератор

Сообщений: 26292

Статус: Отсутствует

| 5 апреля 1991 года в Кубинке была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи"...

5.04.1991 - в Кубинке была сформирована одна из известных авиационных групп высшего пилотажа "Русские Витязи".

Обладатель ряда мировых рекордов. Была сформирована на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии, базировавшегося на подмосковном аэродроме Кубинка.

Выполняет групповой и одиночный пилотаж на многоцелевых высокоманевренных истребителях Су-27П и Су-27УБ. В 2016 году группа начала эксплуатацию новых самолётов Су-30СМ.